Формирование профессиональной устойчивости будущих педагогов в вузе

Автор: Богачев Алексей Николаевич

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Актуальные проблемы управления качеством образования

Статья в выпуске: 4 (50) т.12, 2020 года.

Бесплатный доступ

Педагогическая деятельность все чаще связана с конфликтными и экстремальными ситуациями. При этом профессиональная устойчивость будущего педагога определяет его надежность и стабильность как профессионала, способность выполнять профессиональные задачи в эмоционально-напряженной, а часто и критической обстановке, оставаясь при этом эмоционально стабильным и избегая профессиональных деформаций.Целью статьи является теоретический анализ зарубежной и отечественной литературы по проблеме формирования профессиональной устойчивости будущих педагогов и проведение эмпирического исследования для выявления компонентов профессиональной устойчивости. Теоретический анализ отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературы привел нас к следующим выводам: 1) профессиональная устойчивость педагога определяет его надежность и стабильность как профессионала, сохраняя профессиональную стабильность поведения в различных педагогических ситуациях; 2) профессиональная устойчивость будущих педагогов рассматривается как качество личности, обуславливающее способность длительно, активно, без эмоциональных срывов, на высоком уровне продуктивности выполнять профессиональную деятельность, в том числе и в сложных и экстремальных ситуациях; 3) компонентами профессиональной устойчи- вости выступили мотивационный, ценностный и эмоциональный компоненты.Эмпирическое исследование позволило сделать следующие выводы: 1) в ходе изучения мотивационного компонента выявлена ярко выраженная материальная ориентированность будущих педагогов, при том, что ведущие мотивы, связанные с педагогической деятельностью сформированы на среднем уровне; 2) в качестве ведущих ценностных ориентаций были выявлены автономия (независимость) и предпринимательство, ценностные ориентации, связанные с педагогической деятельностью выявлены в среднем у 40% будущих педагогов; 3) показатели эмоционального интеллекта сформированы у будущих педагогов на среднем уровне, они лишь ситуативно способны снижать интенсивность нежелательных эмоций и управлять эмоциональным состоянием других участников образовательного процесса.Проведенное теоретическое и эмпирическое исследование привело нас к выводам о том, что формирование профессиональной устойчивости является актуальной проблемой для педагогических вузов и является перспективным направлением в подготовке будущих педагогов к профессиональной деятельности.

Профессиональная устойчивость будущих педагогов, мотивация к осуществлению педагогической деятельности, ценностное отношение к педагогической деятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/142229044

IDR: 142229044 | УДК: 378.147 | DOI: 10.7442/2071-9620-2020-12-4-51-61

Текст научной статьи Формирование профессиональной устойчивости будущих педагогов в вузе

А.Н. Богачев

Педагогическая деятельность обладает рядом отличительных черт, и ее успешность и результативность определяются не только высоким уровнем общей и профессиональной компетентности педагога, но и совокупностью его профессионально-важных качеств личности, среди которых главенствующая роль отводится профессиональной устойчивости. Профессиональная устойчивость педагога определяет его надежность и стабильность как профессионала, способность выполнять профессиональные задачи в эмоционально-напряженной, а часто и критической обстановке, оставаясь при этом эмоционально стабильным и избегая профессиональных деформаций.

Педагогическая деятельность все чаще сопряжена с конфликтными и экстремальными ситуациями, связанными с различным контингентом обучающихся, общей экономической и социальной нестабильностью в обществе, общей ситуацией неопределенности. Данный постулат делает профессиональную устойчивость неотъемлемой частью подготовки педагога, которая обеспечивает успешность его будущей профессиональной деятельности.

Таким образом, необходим поиск новых технологий, форм, методов и средств формирования профессиональной устойчивости будущих педагогов, без овладения которыми невозможно успешное выполнение педагогической деятельности.

На основе анализа психолого-педагогической литературы [5; 7; 11] мы выявили основные трудности, с которыми сталкивается педагог в ходе осуществления профессиональной деятельности:

-

1) трудности в организации образовательного процесса, слабая познавательная мотивация обучающихся;

-

2) отсутствие у педагогов устойчивой мотивации и ценностных ориентаций к осуществлению воспитательной деятельности;

-

3) низкий уровень устойчивости профессионального поведения бу-

- дущего педагога, склонность к его ригидности и конформности;

-

4) неумение вести работу по развитию личностных качеств обучающихся, необходимых им для дальнейшей успешной социализации в обществе;

-

5) неготовность будущих педагогов осуществлять образовательную деятельность с различным контингентом обучающихся, в том числе с проявлением девиантного и аддиктивного поведения;

-

6) неспособность будущих педагогов управлять собственным эмоциональным состоянием и состоянием обучающихся, отсутствие навыков саморегуляции и стрес-соустойчивости;

-

7) низкий уровень сформированно-сти эмоционального интеллекта и эмпатии.

Перейдем к анализу дефиниции «профессиональная готовность будущих педагогов». Считаем необходимым начать данный анализ с историографического исследования, при этом стоит учитывать, что профессиональная устойчивость является сложным и целенаправленным понятием, и различные его аспекты представлены в терминах «устойчивость личности», «психологическая устойчивость», «эмоциональная устойчивость» и др.

Представления о психологической устойчивости личности сложились у отечественных психологов Л.И. Божович [2], Л.С. Выготского [3], А.Н. Леонтьева [9], С.Л. Рубинштейна [8]. В 30-е годы в общем виде под данным понятием понимают равновесное состояние психики, сохраняемое путем противодействия внешним и внутренним факторам, пытающимся ее нарушить. В зависимости от конкретных условий, психика подстраивается под них, формирует определенный алгоритм, по которому осуществляется самоконтроль и самоорганизация поведения. Таким образом, устойчивость личности рассматривается как способность человека контролировать свое по-

Формирование профессиональной устойчивости будущих педагогов в вузе

А.Н. Богачев

ведение в зависимости от сложившихся жизненных обстоятельств.

В начале 80-х гг. К.А. Абдульхано-ва-Славская [1] выдвинула предположение, что психологическая устойчивость включает самооценку, способы самопознания, самоотношение и Я-концепцию в целом. Также устойчивость личности зависит от типа темперамента, эмоциональной устойчивости, экстраверсии/ин-троверсии. Отметим, что исследование устойчивости личности данного автора в большей степени сконцентрированы на внутренних факторах, ее определяющих (мотивация, самоотношение, темперамент и т.д.), и рассматривается не только как способность сопротивляться внешним воздействиям. Б.В. Ломова [10] психологическую устойчивость связывает с общим функциональным уровнем основных психических качеств личности и ее профессиональной подготовкой и считает ее составляющей психической готовности к профессиональной деятельности.

И.Э. Стрелкова и А.А. Южанинова [14] в 90-е годы связывают профессиональную устойчивость педагога с умениями выстраивать личностные отношения с окружающими, оценивать их личностные качества, прогнозировать изменения в поведении. С точки зрения нашего исследования, интерес вызывает прогностическая функция, которую авторы выделяют в структуре профессиональной устойчивости.

На основе вышеперечисленных подходов отметим, что термин «профессиональная устойчивость» был разработан на основе понятий «психологическая устойчивость» и «профессиональная устойчивость», которые связаны с психологической готовностью к воспитательной деятельности, со способностью прогнозировать ее результаты и последствия профессиональных поступков.

Перейдем к анализу современных представлений авторов о проблеме профессиональной устойчивости личности будущих педагогов. И.Б. Свеженцев [13] связывает профессиональную устойчи- вость со способностью к действенности и интенсивности, личностной активностью и отождествляет данный термин с профессиональной направленностью педагогов. Профессиональная устойчивость будущих педагогов позволяет им противостоять жизненным трудностям, подразумевает стойкость, уравновешенность, сопротивляемость, преобладание позитивных эмоций и устойчивое эмоциональное состояние [4; 6]. Профессиональную устойчивость также связывают с профессиональной надежностью, способностью педагогов к самоуправлению, к контролю за своим личностным саморазвитием.

А.В. Савченков под термином «профессиональная устойчивость будущих педагогов» понимает «интегративное качество личности, обеспечивающее способность педагога осуществлять профессиональную деятельность в течение длительного времени с высоким уровнем эмоциональной устойчивости, продуктивности и работоспособности, в динамично развивающихся и экстремальных ситуациях» [12, с. 379]. Н.А. Усцелемова и С.В. Усцелемов считают, что профессиональная устойчивость подразумевает профессиональную мобильность, лабильность и гибкость будущего педагога, высокий уровень личной устойчивости, способность сохранять душевное равновесие, уверенность в своих силах и возможностях [15].

Профессиональная устойчивость подразумевает умение быстро ориентироваться в изменяющихся условиях образовательного процесса, способность находить оптимальные решения в нестандартных ситуациях, сохраняя при этом поддержку и самообладание [2].

Проблема профессиональной устойчивости будущих педагогов также рассмотрена и в иностранных исследованиях. Так, Z. Certel [17] профессиональную устойчивость связывает со способностью адаптироваться к динамически изменяющимся условиям профессиональной среды, изменять поведение, проявляя терпение и сдержанность. Профессиональную устойчивость связывают со способностью к эффективной деятельности в сложных и экстремальных ситуациях [16], адаптацией к различным образовательным ситуациям с опорой на прошлый опыт [20], культурной устойчивостью, нравственностью, устойчивым интересом к будущей профессиональной деятельности [18], способностью регулировать собственное эмоциональное состояние [19], бережным расходованием психических ресурсов, способностью к предотвращению конфликтов в образовательной среде [21].

Проанализировав вышесказанное, мы выявили ключевые аспекты проблемы профессиональной устойчивости будущих педагогов:

-

- профессиональная устойчивость связна со способностью действовать в сложных и экстремальных ситуациях;

-

- подразумевает нахождение адекватных решений в динамично изменяющихся условиях образовательной среды;

-

- связана с высоким уровнем работоспособности, уравновешенности, мобильности и гибкости;

-

- профессиональная устойчивость подразумевает способность преодолевать неудачи в профессиональной деятельности, смысловые и коммуникативные барьеры;

-

- подразумевает профессиональную надежность, способность к самоуправлению, контролю за личностным развитием.

С опорой на исследования отечественных и зарубежных ученых, мы под термином «профессиональная устойчивость будущих педагогов» понимаем качество личности, обуславливающее способность длительно, активно, без эмоциональных срывов, на высоком уровне продуктивности выполнять профессиональную деятельность, в том числе и в сложных и экстремальных ситуациях.

В качестве компонентов профессиональной устойчивости будущих педагогов нами выделены следующие:

-

- мотивационный – включает мотивацию к выполнению педагогической деятельности и ее осознанность, способность мотивировать обучающихся к активному участию в образовательном процессе;

-

- ценностный – подразумевает принятие ценностей педагогической профессии и ориентацию на них в ходе ее осуществления;

-

- эмоциональный – эмоциональный интеллект будущих педагогов, их способность управлять своим эмоциональным состоянием, распознавать эмоции других участников образовательного процесса.

Для выявления уровня сформиро-ванности компонентов профессиональной устойчивости будущих педагогов нами было проведено эмпирическое исследование.

Эмпирическое исследование компонентов профессиональной устойчивости будущих педагогов проводилось на базе ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск. В исследовании приняли участие 146 студентов 3 и 4 курсов. Для выявления мотивационного компонента была применена «Методика изучения мотивационного профиля личности (Ш. Ричи и П. Мартин)». Для оценки ценностного критерия использовалась диагностическая методика «Якоря карьеры» (Э. Шейн). Эмоциональный компонент выявлялся посредством «Опросника ЭмИн Д.В. Люсина для измерения эмоционального интеллекта».

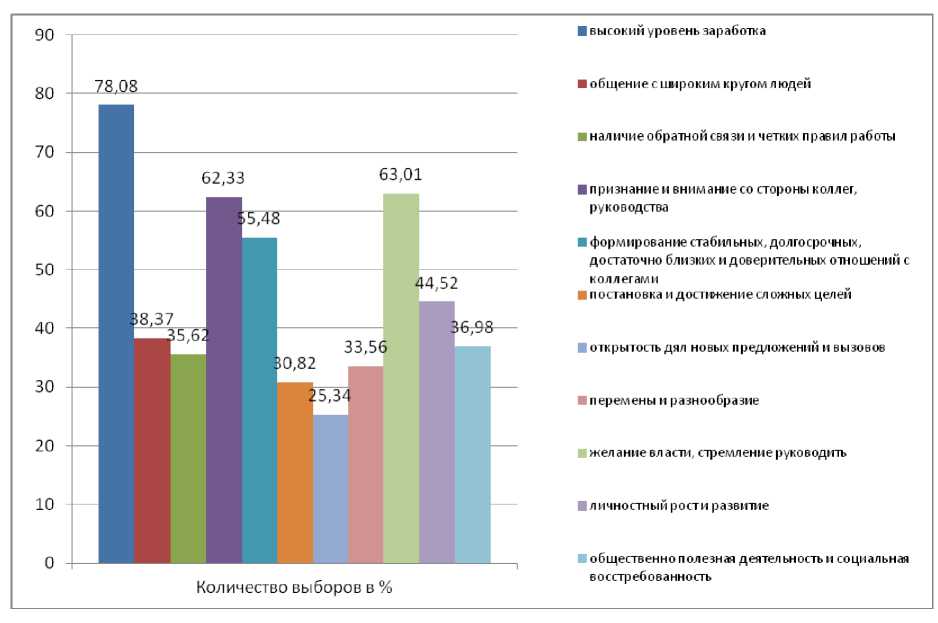

Результаты «Методики изучения мотивационного профиля личности (Ш. Ричи и П. Мартин)» представлены на рис. 1.

Проанализировав данные рис. 1, мы выяснили, что на первых трех ранговых позициях у будущих педагогов оказались следующие мотивы: высокий уровень за-

Формирование профессиональной устойчивости будущих педагогов в вузе

работка (78,08%), признание и внимание со стороны коллег и руководства (62,33%) и желание власти и стремление руководить (63,01%). Данный факт возможно отнести к негативной тенденции, так как педагогическая деятельность чаще всего не связана с высокими заработками, особенно на начальном ее этапе.

Рис. 1. Ведущие мотивы профессиональной деятельности будущих педагогов

А.Н. Богачев

По результатам данной методики можно сделать вывод о том, что будущие педагоги в большей степени ориентированы на материальное благосостояние и удовлетворение потребности во власти, при этом ориентация на общественно полезную деятельность и саморазвитие выявлены у меньшего количества респондентов. Таким образом, можно говорить о неустойчивой мотивации будущих педагогов к педагогической деятельности, что может негативно сказаться на их профессиональной устойчивости.

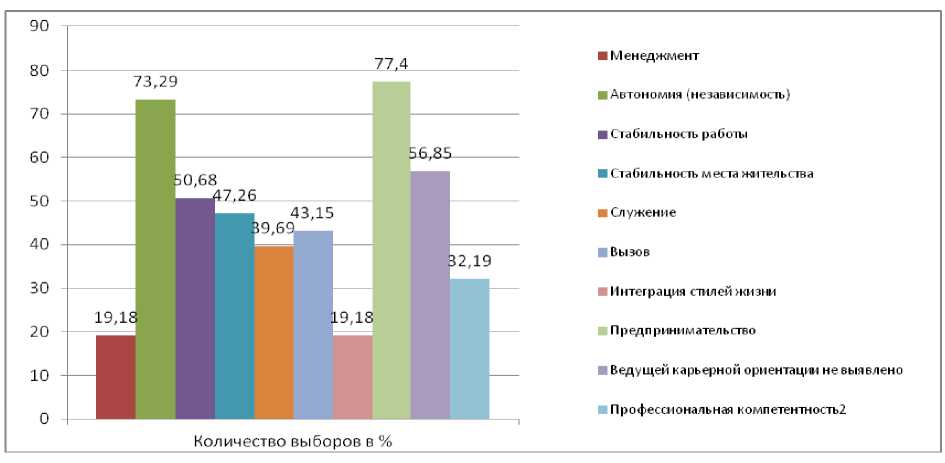

Перейдем к анализу результатов по ценностному компоненту профессиональной устойчивости (рис. 2).

При ярко выраженной материальной ориентированности будущие педагоги могут выбрать другую профессиональную деятельность и отказаться от педагогической. Ведущие мотивы, которые связаны с педагогической деятельностью, набрали следующее количество выборов респондентов: общение с широким кругом людей (38,37%), наличие обратной связи и четких правил работы (35,62%), постановка и достижение сложных целей (30,82%), личностный рост и развитие (44,52%),об-щественно полезная деятельность и социальная востребованность (36,98%).

Методика «Якоря карьеры» позволяет выявить ведущие ценностные ориентации, побуждения, социальные стимулы, которые значимы для будущих педагогов и определяют успешность процесса формирования профессиональной устойчивости. Первые два ранговых места, со значительным отрывом, занимают ценностные ориентации, не связанные с педагогической деятельностью: автономия (73,29%) и предпринимательство (77,40%).

Автономия (независимость) связана с освобождением от организационных правил, независимостью карьеры, стремлением к самостоятельности, при этом педагогическая деятельность часто связана с формализованностью и правилами. Предпринимательство, как ценностная ориентация, связано со стремлением организовать свое дело, воплотить идею в жизнь, что не в полной мере можно связать с педагогической профессией.

Рис. 2. Ведущие ценностные ориентации будущих педагогов

Относительно небольшое количество респондентов выбрали ценностные ориентации, связанные с педагогической профессией: профессиональную компетентность (32,19%), интеграцию стилей жизни (19,18%) и служение (39,69). Негативным фактором является то, что у 56,85% будущих педагогов не выявлено ведущих ценностных ориентаций. Таким образом, можно констатировать, что ценностный компонент профессио- нальной устойчивости сформирован не в полной мере.

Перейдем к характеристике исследования, посвященного выявлению уровня сформированности эмоционального компонента профессиональной устойчивости будущих педагогов. Для их выявления была выбрана методика «Опросника ЭмИн Д.В. Люсина для измерения эмоционального интеллекта» (таблица 1)

Таблица 1 – Уровни сформированности компонентов эмоционального интеллекта будущих педагогов

|

Компоненты эмоционального интеллекта |

Уровни сформированности |

|||||||||

|

очень низкий |

низкий |

средний |

высокий |

очень высокий |

||||||

|

чел |

% |

чел |

% |

чел |

% |

чел |

% |

чел |

% |

|

|

Понимание эмоций |

11 |

7,53 |

32 |

21,92 |

67 |

45,89 |

28 |

19,18 |

8 |

54,79 |

|

Управление эмоциями |

12 |

8,22 |

39 |

26,71 |

72 |

49,32 |

18 |

12,33 |

5 |

3,42 |

|

Понимание чужих эмоций |

8 |

5,48 |

26 |

17,81 |

59 |

40,41 |

48 |

32,88 |

5 |

3,42 |

Формирование профессиональной устойчивости будущих педагогов в вузе

А.Н. Богачев

|

Компоненты эмоционального интеллекта |

Уровни сформированности |

|||||||||

|

очень низкий |

низкий |

средний |

высокий |

очень высокий |

||||||

|

чел |

% |

чел |

% |

чел |

% |

чел |

% |

чел |

% |

|

|

Управление чужими эмоциями |

15 |

10.27 |

32 |

21,92 |

82 |

56,16 |

14 |

9,58 |

3 |

2,05 |

|

Понимание своих эмоций |

7 |

4,79 |

23 |

15,75 |

54 |

36,99 |

42 |

28,88 |

20 |

13,70 |

|

Управление своими эмоциями |

13 |

8,90 |

37 |

25,34 |

68 |

46,58 |

24 |

16,44 |

4 |

2,74 |

|

Контроль экспрессии |

16 |

10,96 |

42 |

28,78 |

76 |

52,05 |

9 |

6,16 |

3 |

2,05 |

Проанализировав данные табл. 1, мы длительно, активно, без эмоциональных

выяснили, что самые высокие результаты выявлены по показателю «понимание чужих эмоций», будущие педагоги готовы понимать эмоциональное состояние других субъектов образовательного процесса на основе внешних проявлений эмоций. По остальным показателям преобладают низкие и средние значения, то есть будущие педагоги не способны снижать интенсивность нежелательных эмоций, не всегда распознают и идентифицируют их, не способны держать под контролем негативные эмоции. Таким образом, можно судить о том, что у респондентов преобладает средний уровень сформированности различных аспектов эмоционального интеллекта.

По результатам эмпирического исследования, мы сделали следующие выводы: у будущих педагогов преобладает неустойчивая мотивация к осуществлению педагогической деятельности, не в полной мере сформирована ценностное отношение к ней, их эмоциональный интеллект сформирован на среднем уровне.

Таким образом, в рамках теоретического исследования мы сделали следующие выводы: 1) профессиональная устойчивость педагога определяет его надежность и стабильность как профессионала, сохраняя профессиональную стабильность поведения в различных педагогических ситуациях; 2) профессиональная устойчивость будущих педагогов рассматривается как качество личности, обуславливающее способность срывов, на высоком уровне продуктивности выполнять профессиональную деятельность, в том числе и в сложных и экстремальных ситуациях; 3) компонентами профессиональной устойчивости выступили мотивационный, ценностный и эмоциональный компоненты.

Проведенное эмпирическое исследование привело нас к следующим выводам: 1) для оценки компонентов профессиональной устойчивости будущих педагогов были применены следующие методики: «методика изучения мотивационного профиля личности (Ш. Ричи и П. Мартин)», методика «Якоря карьеры» (автор Э. Шейн), «Опросник ЭмИн Д.В. Люсина для измерения эмоционального интеллекта»; 2) в ходе изучения мотивационного компонента выявлена ярко выраженная материальная ориентированность будущих педагогов, к тому же ведущие мотивы, связанные с педагогической деятельностью сформированы на среднем уровне; 3) в качестве ведущих ценностных ориентаций были выявлены автономия (независимость) и предпринимательство, ценностные ориентации, связанные с педагогической деятельностью выявлены в среднем у 40% будущих педагогов; 4) показатели эмоционального интеллекта сформированы у будущих педагогов на среднем уровне, они лишь ситуативно способны снижать интенсивность нежелательных эмоций и управлять эмоциональным состоянием других участников образовательного процесса.

Проведенное исследование привело нас к выводам о том, что формирование профессиональной устойчивости является актуальной проблемой для педагогических вузов и является перспективным направлением в подготовке будущих педагогов к профессиональной деятельности.

Список литературы Формирование профессиональной устойчивости будущих педагогов в вузе

- Абдульханова-Славская К.А. Деятельность в психологии личности. -М.: Наука, 1980. - 335 с.

- Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - СПб., Питер, 2008. - 400 с.

- Выготский Л.С. Психология развития. Избранные работы. - М.: Изд-во Юрайт, 2018. - 302 с.

- Дарвиш О.Б., Шептенко П.А Развитие психологической устойчивости будущих социальных педагогов в процессе профессионально-личностной подготовки // Известия Алтайского государственного университета. -2012. - № 2-1 (74). С. 41-44.

- Домырева Е.А. Ресурсы преодоления психологических трудностей в профессиональной деятельности педагога // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. -2015. - Т. 21. - № 2. С. 85-89.

- Духновский В.В., Рахманский В.Л., Речкалова О.Л. Выраженность психологической устойчивости и ситуационных реакций у субъектов образовательного процесса, переживающих кризис // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Психология. - 2015. - Т. 8. - № 3. С. 36-43.

- Жуина Д.В., Лобанова Н.А. Особенности профессиональной адаптации молодых педагогов в общеобразовательных организациях // Учебный эксперимент в образовании. -2020. -№ 2 (94). С. 21-26.

- Зорин Г.В. Вклад представителей неоавстрийской школы в теорию современного общества // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. - СПб., изд-во: Изд-во: Санкт-Петербургский государственный университет, 2011. - №3. С. 240-249.

- Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Изд-во «Academia», 2005. - 352 с.

- Ломов Б.Ф. О пути построения теории инженерной психологии на основе системного подхода // Инженерная психология. - М., 1977. - № 3. С. 31-35.

- Прохорова И.К. Опыт педагогического взаимодействия с субъектами образовательного процесса как фактор профессиональной адаптации молодых педагогов // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2018. - № 6 (218). С. 76-83.

- Савченков А.В., Уварина Н.В. Профессиональная устойчивость как ключевая "soft skills" педагога // Вестник Марийского государственного университета. - 2019. - Т. 13. - № 3 (35). С. 375-382.

- Свеженцева И.Б. К вопросу об определении понятия «профессионально-нравственная устойчивость будущего специалиста» // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. - 2013. - № 1. С. 137-140.

- Стрелова И.Э., Южанинова А.А. Психологические предпосылки успешности и устойчивости профессиональной деятельности руководителей и учителей // Психологическая устойчивость профессиональной деятельности. - М., Одесса, 1984. - С. 167-170.

- Усцелемова Н.А., Усцелемов С.В. Модель формирования у будущих бакалавров физической культуры профессиональной устойчивости средствами физического воспитания в процессе образования // Современные проблемы науки и образования. - 2015. -№ 3. С. 461.

- Barak M., Levenberg A. Flexible thinking in learning: An individual differences measure for learning in technology-enhanced environments [Электронный ресурс] // Computers & Education. - 2016. - Vol. 99. - P. 39-52. - Режим доступа: https://doi. org/10.1016/j.compedu.2016.04.003

- Certel Z., Bahadir Z., Kabaca E., Seraki S. Professional experience, tolerance, empathy and reading interests as variables predicting cognitive flexibilities of physical education teachers // International Journal on New Trends in Education and Their Implications. -2018. - Vol. 9. - Issue 3. P. 41-51.

- Janhonen-Abruquah H., Topp J., Posti-Ahokas H. Educating Professionals for Sustainable Futures [Электронный ресурс] // Sustainability. - 2018. -Vol. 10. - P. 592. - Режим доступа: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/ 3/592

- Lee M., Pekrun R., Taxer J., Schutz P., Vog l., Xie, X. Teachers' emotions and emotion management: integrating emotion regulation theory with emotional labor research // Socialpsychology of education. - 2016. - T. 19. - vol. 4. -pp. 843-863

- Mohammadi M., Ahmadipour N., Kouhdasht R.N., Bordbar N. Flexibility of Iranian Teachers Teaching Methods and High School Students' Gains // Modern Applied Science. - 2016. -Vol. 10. - № 10. - P. 48-54.

- Voss T., Wagner W., Klusmann U., Trautwein U., Kunter M. Changes in beginning teachers' classroom management knowledge and emotional exhaustion during the induction phase // Contemporary educational psychology. - 2017. - T. 51. - pp. 170-184.