Формирование раннего государства майя в Вашактуне

Автор: Сафронов А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 239, 2015 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено проблеме возникновения раннего государства в Вашактуне - одном из важнейших политических центров в Центральных низменностях майя. Изучение его архитектурного комплекса, жилой округи и эпиграфических памятников ведется с 1916 г. Особенно значимые результаты были достигнуты Словацким институтом археологии и истории (с 2009 г.). Раскопки и анализ доклассических комплексов F и H пролили свет на ранний этап истории Вашактуна - период формирования раннегосударственных институтов власти.Новые данные также были получены автором статьи в результате редокументации эпиграфических памятников Вашактуна, обнаруженных в XX в. Анализ данных по ранней истории Вашактуна показывает, что он становится важным политическим центром региона уже в IV в. до н. э. В I-II вв. н. э. здесь складывается царская власть, появляются первые письменные памятники, ведется монументальное строительство, т. е. имеются признаки раннего государства. Однако около 150 г. н. э.в Вашактуне происходит политический упадок и государство вновь возрождается только в начале IV в.

Майя, вашактун, тикаль, петен, доколумбовая америка, мезо-америка, иероглифическая письменность, эпиграфика, монументальные памятники, раннее государство, царская власть

Короткий адрес: https://sciup.org/14328169

IDR: 14328169

Текст научной статьи Формирование раннего государства майя в Вашактуне

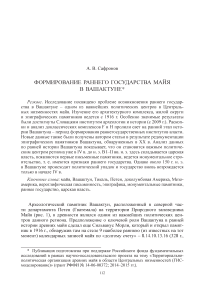

Археологический памятник Вашактун, расположенный в северной части департамента Петен (Гватемала) на территории Природного заповедника Майя (рис. 1), в древности являлся одним из важнейших политических центров данного региона. Предположение о ключевой роли Вашактуна в ранней истории древних майя сделал еще Сильванус Морли, который и открыл памятник в 1916 г., обнаружив там на стеле 9 наиболее раннюю (из известных на тот момент) календарных записей майя по «долгому счету» – 8.14.10.13.16 (328 г., но первоначально датированную Морли 50 г. н. э.). Название городища – Uax-actun – было составлено из слов uaxac – «восемь» (по 8-му 400-летнему циклу) и tun – «камень» (т. е. стела). Идея об особой роли этого городища для древней истории майя нашла отражение в т. н. «теократической» концепции Морли, где, среди прочего, указывалось на существование в классический период (III– IX вв.) некоего единого религиозно-политического центра майя, столицы «Древнего царства», которым, по первоначальному предположению автора, и являлся Вашактун (Morley, 1937–1938. P. 247–250; 1947. P. 160).

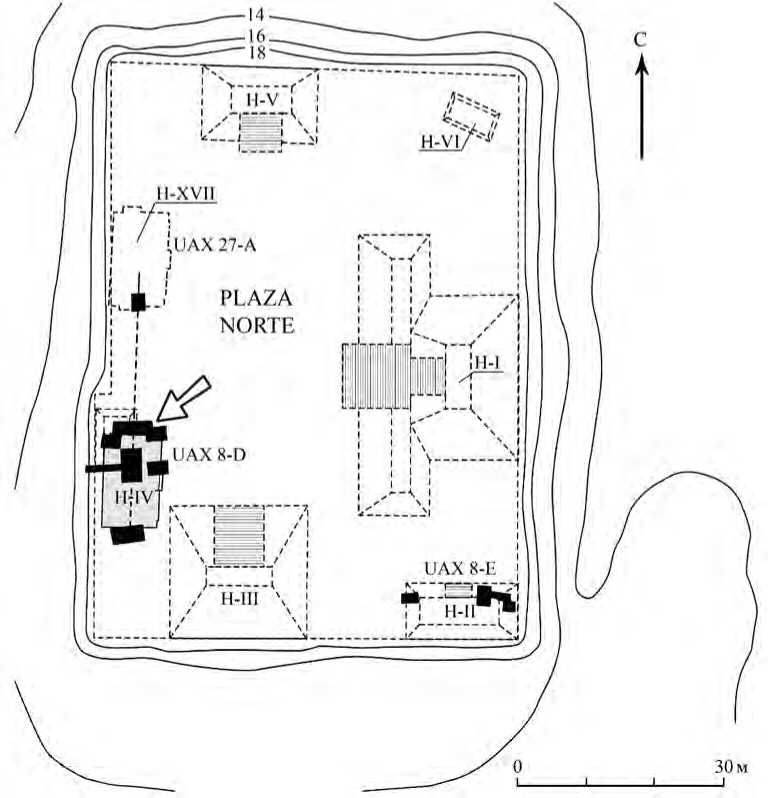

Детальное изучение территории городища, составление карты, раскопки и реконструкция центральных архитектурных групп Вашактуна были осуществлены в 1926–1937 гг. экспедицией Института Карнеги ( Ricketson O., Ricket-son E. , 1937; Smith R., 1937; Smith L. , 1950; Black , 1990). Не менее важно то, что материалы экспедиции Института Карнеги легли в основу разработки типологии керамики области майя, на которой строится вся современная археологическая периодизация. Следующий этап исследования относится только к 1983 г., когда в Вашактуне начал работу Институт истории и антропологии Гватемалы (IDAEН) под руководством Х. А. Вальдеса и Ф. Фасена. Параллельно с продолжением археологического проекта, «Корпус иероглифических надписей майя» Музея Пибоди Гарвардского университета (США) под руководством Я. Грэма в 1986 г. издал новый том (Corpus of Maya…, 1986) с публикацией значительной части монументов Вашактуна (22 стелы), включавшей их фотографии и полные линейные прорисовки.

Эта публикация позволила ряду специалистов по иероглифической письменности майя сделать первые выводы о династической истории Вашактуна. Американская исследовательница Д. Маркус впервые выдвинула идею, что в раннеклассический период Вашактун был столицей самостоятельного царства, доминировавшего в северном Петене ( Marcus , 1976). Первое подробное исследование вашактунских надписей IV–VI вв. (в первую очередь их хронологической канвы) провел канадский эпиграфист П. Мэтьюз в 1984 г. ( Mathews , 1985). В частности, он впервые обратил внимание, что в надписях Вашактуна (стелы 4 и 5) и Тикаля часто упоминается дата по «долгому счету» 8.17.1.4.12 = 11 Эб 15 Мак (16 января 378 г.). Мэтьюз предположил, что в 378 г. в результате военного столкновения Вашактун был подчинен Тикалю, и в нем утвердилась боковая ветвь тикальской династии. Американский специалист по надписям майя Л. Шили согласилась с доводами Мэтьюза и выдвинула предположение, что Тикаль победил в этой войне при поддержке отрядов воинов из Центральной Мексики, которые использовали новое для майя оружие – дротики с ко-пьеметалками. В свете все еще владевших в то время умами майянистов идей «теократической концепции» этот конфликт стал рассматриваться Шили как первая в истории классических майя завоевательная война, приведшая впоследствии к всплеску внутренних конфликтов в мире майя ( Schele, Freidel , 1991. P. 130–164).

Наработки североамериканских специалистов позволили Х. Вальдесу, Ф. Фасену и Э. Эскобедо провести специальное исследование по реконструкции политической истории Вашактуна, опираясь на анализ иероглифических текстов и данных археологических раскопок. Они определили время появления

Рис. 1. Археологическая зона майя и Центральный Петен (современное положение)

Условные обозначения : а – археологические городища; б – границы государств; в – границы штатов

раннеклассической династии Вашактуна, примерный династический список, отметили политическую активность Вашактуна как самостоятельного династического центра на ранней и терминальной фазах классического периода и указали на его зависимость от Тикаля с конца IV по середину VIII вв. ( Valdes et al. , 1999). Из интересных аспектов реконструкций гватемальских исследователей можно указать попытку ассоциировать группу царских погребений в комплексе A-V с конкретными царями – протагонистами монументов V–VI вв. (Фаза Tzakol 3 ) (Ibid. P. 35–71). Тем не менее эпиграфический анализ гватемальских исследователей вызывает серьезные нарекания. Подробные реконструкции контекста эпиграфических надписей на каменных монументах, сохранность которых в большинстве довольно плохая, они не проводили, ограничиваясь лишь изучением хронологии и титулатур правителей. Также Вальдес, Фасен и Эскобедо практически не изучали надписи на керамике, на предметах мелкой пластики и настенных росписях, т. е., по сути, они никак не использовали большой объем весьма ценной информации по династической истории данного археологического памятника.

Новое исследование династической истории Вашактуна было предпринято российским специалистом Д. Д. Беляевым, который при работе с эпиграфическими памятниками основывался на углубленной проработке лингвистических и палеографических аспектов текстов. Также он привлек обширный материал надписей на предметах мелкой пластики и керамике. В публикации 2002 г., посвященной анализу династической истории Вашактуна в раннеклассический период, Д. Д. Беляев пересмотрел и усовершенствовал династический список, предложенный Вальдесом, Фасеном и Эскобедо (Беляев, 2002), включив в него несколько новых имен. Также он дал новую интерпретацию археологическому материалу, исходя из содержания надписей, а также связал историю Вашакту-на с более широким историческим контекстом, например, указал на изменения в династической истории в связи с завоеванием Центрального Петена войсками владыки Теотиуакана в 378 г. (Беляев, 2002. С. 195, 196). К сожалению, Д. Д. Беляев невольно допустил ряд ошибочных выводов, которые были связаны с неверной интерпретацией «эмблемного иероглифа» Вашактуна. Дело в том, что в начале 2000-х гг., после предположения, выдвинутого П. Мэтьюзом, было принято считать, что местным «эмблемным иероглифом» является титул Siyajchan ‘ajaw – «царь Сийахчана», упоминаемый на стеле 2 под 751 г. (Mathews, 1985. P. 45; Valdes et al., 1999. P. 23, 84–85; Беляев, 2002. С. 193, 194). Беляев указал, что аналогичный «эмблемный иероглиф» упоминается в нескольких надписях на предметах мелкой пластики и керамики, относящихся к IV–V вв. Соответственно, он включил всех упоминавшихся в этих надписях царей в раннеклассический династический список Вашактуна (Беляев, 2002. С. 194, 196–199). Однако в 2008 г. американский эпиграфист Стивен Хаустон на основании исследования эпиграфических памятников из Эль-Соца, другого раннеклассического политического центра Центрального Петена (40 км к западу от Вашактуна), убедительно показал, что Siyajchan ‘ajaw является «эмблемным иероглифом» Эль-Соца (Houston, 2008. P. 1–3). Следовательно, все опознанные под этим титулом цари III– VI вв.: Йих-Бац, Чак-Кабкох-Ак, Сийах-Чан-Ак, Пуксик’алис-Чан-Акан-Йопа-ат, К’анхаль-Мукууй (Беляев, 2002. С. 200) – являлись представителями царской династии Эль-Соца. Также было пересмотрено и чтение самого «эмблемного иероглифа». Британский специалист Саймон Мартин предложил чтение топонима в титуле как: PA?-CHAN, Pa?chan - Пачан (букв. «расколотое небо») (Martin, 2004). Отмечено, что аналогичный титул с IV до начала IX вв. использовали и цари Йашчилана – центра крупного царства в Верхнем течении Усумасинты, что, по мнению С. Хаустона, должно свидетельствовать о родстве династических линиджей в двух политических центрах (Houston, 2008. P. 5).

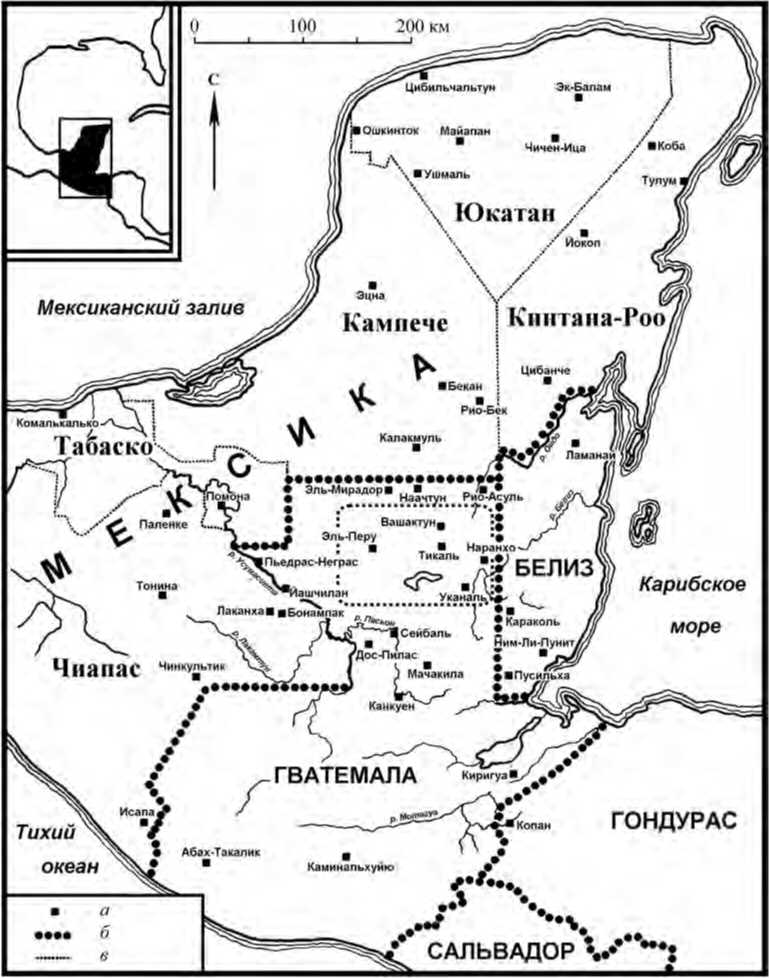

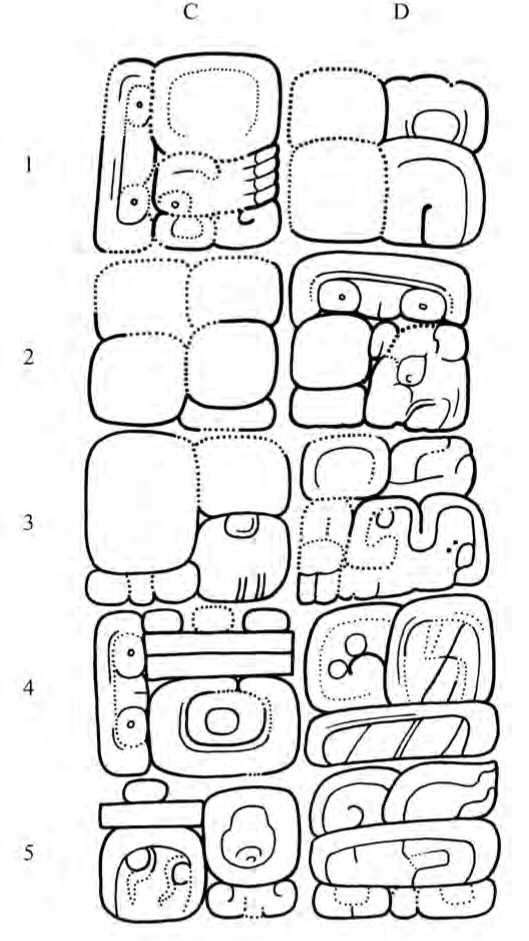

Более того, тщательное изучение надписи на стеле 2 (рис. 2), проведенное автором в 2014 г. в рамках полевого проекта по редокументации монументальных памятников Вашактуна, показало следующее чтение текста:

AB1) tzi-ka-HAA ? B’-...? (A2) B’OLON-pi-hi (B2) WAKLAJU ? N WINAAK-HAA ? B’ (A3) MIH-HAA ? B’ (B3) MIH-WINIK (A4) MIH-K’IIN-ni (B4) CHAN- ? AJAW ge"b (A5) HUUXLAJU ? N-ka-se-wa (B5) ? u-ti-ya (A6) K’AL-TUUN-ni (B6) HO ? -...№Hb (A7) K’AN-na-...K- ? AJAW (B7) HUUXLAJU ? N-...?-HUUX-WINIK (A8) TAB’-yi (B8) PA ? -CHAN-NAL

Tziikhaa Ɂ b’ … bolon pih waklaju Ɂ n winaakhaa Ɂ b’ mih haa Ɂ b’ mih winik mih k’iin chan Ɂ Ajaw huuxlaju Ɂ n Kase Ɂ w Ɂ uhtiiy k’altuun Ho Ɂ …? K’an…k ‘ajaw huuxlaju Ɂ n(he Ɂ w)…? huux winik? tab’aay Pa Ɂ channal

Счет в году под знаком …? – 9 400-летий, 16 20-летий 0 лет, 0 месяцев, 0 дней, [в день] 4 Ахав, 13-го [числа месяца] Касев случилось камнеповяза-ние Хо-… царя К’ан…ка, [спустя] 13 дней, 3 месяца, [как] он взошел в место Пачан.

Таким образом, в тексте указано, что 9 мая 751 г. (9.16.0.0.0, 4 Ajaw 13 Kase Ɂ w ) царь Вашактуна, очевидно, названный календарным именем Ho Ɂ … и использовавший в качестве царского титула малопонятный пока «эмблемный иероглиф» K ’ an…k ’ ajaw , совершил обряд установки стелы в честь окончания 20-летия спустя 3 месяцев и 13 дней, как он побывал в Пачане. Глагол tab’aay – букв. «взошел, поднялся» – в данном контексте означает зависимое положение по отношению к месту прибытия. Проще говоря, вашактунский владыка был вассалом царя Пачана в середине VIII в.; таким образом, мы никак не можем ассоциировать «эмблемный иероглиф» Pa Ɂ chan Ɂ ajaw с Вашактуном. Поэтому, к сожалению, раннеклассический династический список, реконструированный Д. Д. Беляевым, необходимо вновь пересматривать.

К началу 2010-х гг. все очевиднее выявилась проблема слабой проработки эпиграфического материала Вашактуна, несмотря на его относительную доступность для исследователей, а также недостаточная изученность доклассических археологических слоев городища, которые пролили бы свет на процесс формирования политического объединения вокруг Вашактуна. Однако в 2009 г. в Ва-шактуне начал работу крупный археологический проект Словацкого института археологии и истории (SAНI) под руководством М. Ковача, который за 6 лет к 2015 г. фактически превратился в региональный проект по исследованию труднодоступных и малоизученных районов северного Петена (Kováč, 2014. P. 1, 2, 15, 16). В частности, в 2012–2014 гг. было открыто и исследовано несколько городищ к северу от Вашактуна: Петналь, Чаналь, Цибатнах, Дос-Торрес и др., которые, судя по предварительным данным, составляли важную часть территориально-политической организации северного Петена в позднеклассический период (Kováč, 2014. P. 17–22). В самом же Вашактуне внимание сосредоточено на исследовании ритуальных построек позднего формативного периода – группы F и Н, представляющих собой типичные для низменностей майя рубежа эр триадные комплексы (Ibid. P. 2–10). Находки, сделанные в наиболее древней части городской застройки Вашактуна, отчасти могут объяснить политические процессы, происходившие в Центральном Петене на закате доклас-сической эпохи.

Одной из целей проекта является полная документация и анализ монументальных памятников Вашактуна, включая изготовление их репродукций посредством новейших методов 3D-сканирования и создание цифровых RTI- моделей (Ibid. P. 13). С 2014 г. автор данной публикации в рамках проекта SAНI работает над изготовлением линейных прорисовок и эпиграфическим анализом надписей. Последние находки в этой сфере также дают весьма важную информацию о формировании раннего государства.

Прежде всего, раскопки в юго-восточной части городской застройки Вашактуна позволили составить представление об основных зданиях позднего формативного периода (300 г. до н. э. – 250 г. н. э.) – Cеверная группа Н, Южная группа Н, Северная группа F – наиболее массивные триадные комплексы в Вашактуне. Ранее данные комплексы были исследованы очень слабо, например, Вальдес, Фасен и Эскобедо лишь отмечают важное значение северной группы Н на раннем этапе развития Вашактуна, указывают приблизительное время строительства – 150–100 гг. до н. э., наличие богатого штукового декора, включающего гигантские маскароны и изображения «правителей» ( Valdes et al. , 1999. P. 17–19). Новые стратиграфические раскопки свидетель-

Рис. 2. Вашактун, стела 2, правая сторона (прорисовка А. В. Сафронова)

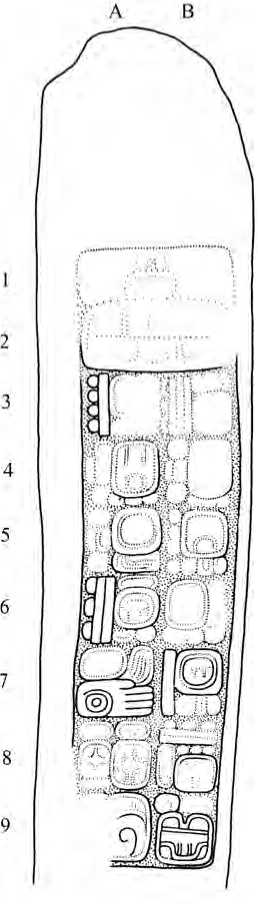

ствуют, что время сооружения начальных этапов этих гигантских пирамид относится к рубежу среднего и позднего формативных периодов (около 400–300 гг. до н. э.) (Kováč, 2014. P. 6), а время наиболее активного функционирования приходится приблизительно на 50 г. до н. э. – 150 г. н. э. (Ibid. P. 3, 4). С 2012 г. проект ведет исследование крупнейшего сооружения в Вашактуне – Северной группы F, т. н. комплекса «Тибурон», который представляет собой 32-метровый двухуровневый триадный комплекс с Т-образной планировкой основания пирамиды (рис. 3, а) (Kováč, 2014. P. 7–9). По оценке руководителя проекта М. Ковача комплекс «Тибурон» с размерами основания 165 х 115 м и общим объемом постройки 355 796 м3 является самым большим сооружением майя доклассического периода в Центральном Петене и вторым по размеру после комплекса «Данта» в Эль-Мирадоре (Ibid. P. 9). Без сомнения, наличие этого гигантского храмового сооружения Вашактуна свидетельствует о его доминирующей роли в политической жизни региона на рубеже эр.

Несмотря на это, в середине II в. н. э. (около 150 г.) в Вашактуне наступает политический кризис, который выразился в упадке позднеформативных триадных комплексов, в частности, северной группы Н. Обнаруженный в 2013 г. на Верхней площади северной группы Н обломок стелы с фрагментами иероглифической надписи и иконографического изображения является свидетельством этого упадка. В общей классификации монументов Вашактуна памятник получил наименование стела 28 (рис. 3, б ) (Nuevas excavaciones..., 2014, P. 29–37, 470) и ее следует охарактеризовать подробнее. На основании археологического контекста находки руководитель проекта М. Ковач предположил, что время создания монумента относится к периоду между 100–50 гг. до н. э., поэтому есть вероятность, что это наиболее ранний монумент с текстом в области майя ( Kováč , 2014. P. 4, 5). Затем, около 50 г. до н. э., по мнению археолога, он был разрушен («десакрализован»), а его обломок был найден среди строительного материла, из которого была возведена небольшая платформа на краю Верхней площади северной группы Н (рис. 4), датируемая серединой I в. до н. э. (Ibid. P. 5). Таким образом, исходя из археологической датировки, сделан вывод о стеле 28 как наиболее раннем образце письменности майя. А это, в свою очередь, означает, что появление письменных памятников в Центральных низменностях майя должно относиться к 1-й пол. I в. до н. э. Поскольку появление письменности является одним из неотъемлемых аспектов формирования раннего государства ( Саутхолл , 2000. С. 134), как показывают многочисленные примеры в истории мировой цивилизации, то данный вывод может свидетельствовать о появлении государства у древних майя уже в конце I тыс. до н. э.

Тем не менее позволим себе не согласиться с данной точкой зрения. Проблема датировки наиболее ранних письменных памятников древних майя является одним из ключевых аспектов для понимания процесса социально-политической трансформации их общества при переходе к ранней государственности. Проблема осложняется тем, что календарные записи по т. н. «Долгому счету», которые и позволяют точно датировать монументы и говорить о сложившемся письменном, т. е. раннегосударственном, обществе в Центральных низменностях майя, относятся только к концу III в. н. э. Наиболее ранняя из известных дат зафиксирована на стеле 29 из Тикаля – 8.12.14.13.15 = 16 октября 292 г. ( Martin, Grube , 2008. P. 26, 27), наличие в это время государственности с сакрализованной царской властью в политическом образовании с центром в Тикале не подвергается сомнению. Но письменная традиция появляется в низменностях майя гораздо раньше, вопрос лишь в том, насколько раньше?

Первые мезоамериканские монументы, содержащие записи по долгому счету, появляются в I в. до н. э. в области перешейка Теуантепек (эпиольмекская

Рис. 3. Вашактун а – северная группа F (комплекс Тибурон), реконструкция Proyecto Uаxactun – SAНI; б – стела 28 (прорисовка А. В. Сафронова)

культура). Самым ранним точно датируемым монументом считается стела С из Трес-Сапотес (Веракрус, Мексика), содержащая дату 7.16.6.16.18 = 3 сентября 32 г. до н. э., однако на небольшой жадовой статуэтке из Туштлы предположительно записана дата, относящаяся к 99 г. до н. э. ( Adams , 2005. P. 95). Даты по долгому счету в области майя появляются несколько позднее и проникают туда через южные области Гватемальского нагорья. Наиболее ранним

Рис. 4. Вашактун, северная группа F и место находки стелы 28 (план составлен Proyecto Uаxactun – SAHI)

из датированных майяских монументов считается стела 1 из Эль-Бауля, на котором записана дата по долгому счету 7.18.9.7.12 = 19 июля 11 г. н. э., которой соответствует параллельная циклическая дата 12 ɁEhb’ 11 (Hul)ɁOhl, однако в тексте записана только дата по Цолькину (Fahsen, 1995. P. 151, 152). В настоящее время не вызывает сомнений, что традиция установки каменных монументов пришла в Центральные низменности майя именно из Горной Гватемалы в рамках сложившихся в поздний формативный период тесных культурных и экономических контактов между двумя регионами (Houston, Inomata, 2009. P. 86–94). Следовательно, появление монументов с надписями в области Петена следует относить к периоду не ранее рубежа эр. Так, одной из наиболее ранних надписей в Центральных низменностях майя считается фрагментарно сохранившийся текст на стеле 2 из Эль-Мирадора (Hansen, 1992. P. 22–24). Причем она несет на себе следы влияния эпиольмекской палеографии и имеет много сходных черт и с позднеформативными надписями из Горной Гватемалы, как, например, с текстом на стеле 10 из Каминальхуйу (Fahsen, 1995. P. 152–153), который датируется приблизительно I–II вв. н. э. и считается некой переходной стадией от эпиольмекской к классической майяской письменности (Grube, Martin, 2001. P. 26).

К сожалению, датировать разрозненные и фрагментарно сохранившиеся ранние письменные памятники майя, не содержащие четких дат, весьма затруднительно. Представляется возможным дать лишь приблизительную датировку по археологическому контексту и палеографии иероглифических знаков. В целом же, достаточно сомнительной выглядит идея, что традиция установки царских монументов с иероглифическими надписями появляется у равнинных майя до I в. до н. э. Скорее всего, наиболее ранние монументы действительно относятся к I в. до н. э., но надписи начинают высекать только с I в. н. э. Следовательно, формирование государственности и царской власти в политических центрах майя Петена, отражением которых и является установка монументальных памятников, также должно относиться ко времени рубежа эр. Впрочем, подробное исследование новых эпиграфических данных из Вашактуна помогает слегка скорректировать эту точку зрения.

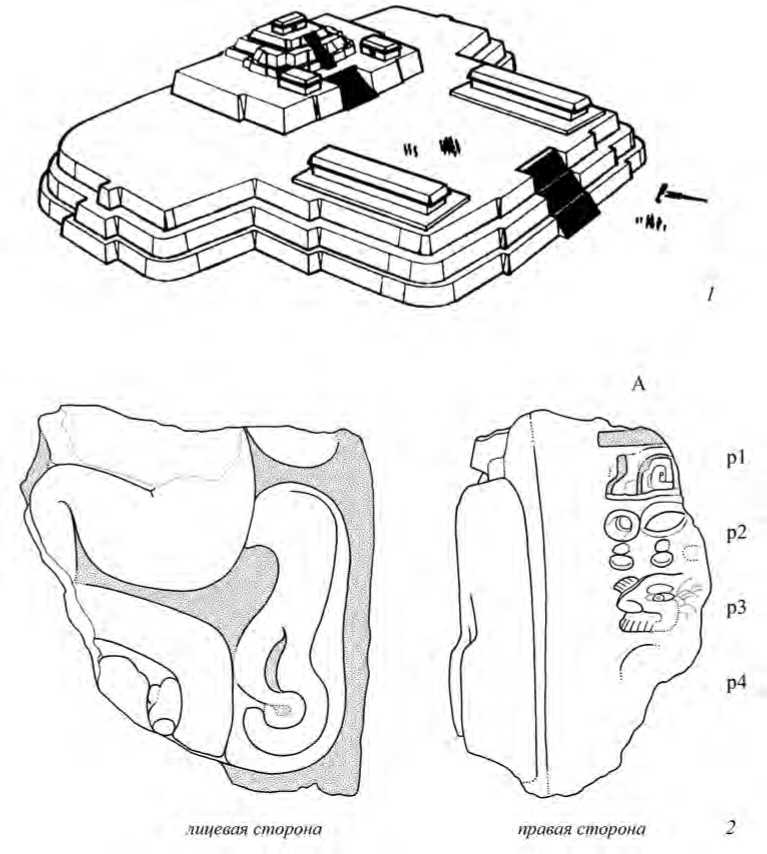

Одним из интересных, но слабо изученных письменных памятников Вашак-туна является стела 3, установленная в начале VI в. в группе B. Она была зафиксирована и частично прорисована еще С. Морли ( Morley , 1937–1938. Vol. 5. Fig. 38d), затем в 1980-е гг. прорисована и опубликована Я. Грэмом в рамках Корпуса иероглифических надписей майя (Corpus of Maya…, 1986. P. 137). В тексте в первую очередь определена основная дата по долгому счету – 9.3.13.0.0. = 24 ноября 507 г., когда, очевидно, и была установлена стела ( Valdes et al. , 1999. P. 65, 66). К сожалению, имя царя, санкционировавшего установку монумента, прочитать не удалось. Новые методы фиксации монументальных памятников (цифровая фотография, RTI-модель), применяемые археологическим проектом Вашактуна для их изучения, позволили тщательнее определить многие детали надписей. Анализ текста на стеле 3, проведенный Д. Д. Беляевым и А. В. Сафроновым ( Беляев, Сафронов , 2015), показал, что плохо читаемый фрагмент на правой стороне стелы содержит важную информацию, касающуюся ранней династической истории Вашактуна (рис. 5):

(С1) ? u-K’AL-wa-TUUN (D1) .......-YAX-... (C2) ...-...-...-... (D2) ? u-...

-_-riIL? (C3) ...-...-...-b’a (D3) HUU ? N-WITZ-NAL (C4) ? u-LAJCHA ? -

WINAAK (D4) TZ’AK-bu-li (C5) WAK-KAB’- ? AJAW (D5) ...-NAL-la

Ɂ u-k’alaw tuun …Yax … … Ɂ u … Tiil? … …b’ Huu Ɂ n Witznal Ɂ u-lajcha Ɂ wi-naak tz’akbuul Wak Kab’ Ɂ Ajaw …nal

… он повязал камень … Йаш … … Тиль … Хуунвицналь (имена и титу-латура), 32-й преемник Вак-Каб-Ахав …-Наля

Рис. 5. Вашактун, стела 3, правая сторона, фрагмент надписи (прорисовка А. В. Сафронова)

В данном пассаже, во-первых, содержится имя царя, установившего стелу 3, но, к сожалению, имя сохранилось фрагментарно – … Йаш … … Тиль … Хуунвицналь . Во-вторых, он называет себя «32-м преемником Вак-Каб-Ахав …-Наля» . Выражение Ɂ u-huuxlajuu’n winaak tz’akbuul имеет буквальное значение

«он 32-й сменивший по порядку», так как содержит числительное lajcha Ɂ winaak – «тридцать два» и существительное tz’akbuul , образованное от непереходного глагола tz’ak – «сменять, считать по порядку». Следовательно, записанное в конце пассажа имя Wak Kab’ Ɂ Ajaw …nal , скорее всего, является именем основателя династии. Практика обоснования легитимности правления путем отсылки к основателю династии и четкая нумерация всех его преемников являлись традиционной практикой для царских линиджей древних майя. Например, цари Тикаля (столица царства Кукуль ) возводили свою власть к основателю династии Йаш-Эб-Шоку, правившему приблизительно на рубеже I–II вв. н. э. ( Martin, Grube , 2008. P. 26). Однако в подобном контексте ничего не говорится о времени правления основателя династии, в связи с этим возникает вопрос, а когда царствовал Вак-Каб-Ахав …-Наль?

Согласно наиболее распространенной среди специалистов точке зрения, в течение одного столетия в династических линиджах древних майя сменялось в среднем по 4 царя, то есть средняя продолжительность царствования составляла = 25 лет. Например, в Тикале в начале VI в. царствовали 19-й и 20-й цари по общему династическому списку (Ibid. P. 38, 39). Таким образом, отсчет назад 18/19 поколений правителей по 25 лет правления указывает нам время основания династии во 2-й половине I в. н. э., а это как раз приблизительное время правления родоначальника династии Йаш-Эб-Шока. В соседнем с Вашактуном Шультуне (политическом центре классического царства Токвиц ) царь середины VI в. ( = 530-540-е гг.) в надписи на стеле 18 (Corpus of Maya..., 1978. P. 60) также называет себя «33-м преемником … (основателя династии)». Несложный подсчет, по аналогии с Тикалем, показывает, что при отсчете назад от середины VI в. 32 поколений царей время основания династии следует датировать серединой III в. до н. э. То есть ретроспективные тексты классических царей майя вполне могут возводить проявление некоторых династических линиджей еще к раннему этапу позднего формативного периода. В этом случае расчет времени основания династического линиджа Вашактуна от 507 г. (32 поколения х 25 лет) дает приблизительный период на рубеже IV–III вв. до н. э., скорее всего, не ранее 350 г. до н. э. ( Kováč , 2014. P. 14) Таким образом, есть все основания полагать, что, согласно ретроспективным эпиграфическим данным, династический линидж Вашактуна может считаться старейшим среди других династий майя классического периода Центральных низменностей.

Примечательно, что начало масштабной строительной активности, связанной c возведением крупных архитектурных комплексов, например, Н-XVI, ранних этапов комплекса «Тибурон», относится именно к раннему позднеформативному периоду, приблизительно между 400–300 гг. до н. э. (Ibid. P. 6), что, очевидно, является прямым отражением складывающего в Вашактуне института религиозно-политического лидерства. Однако появление правящего линиджа еще не означало формирование раннего государства как такового. От сложения надобщинной элиты и выделения из ее среды доминирующей родовой группы, которая, как правило, и сосредотачивает в своих руках рычаги управления, редистрибуции и культово-религиозной деятельности и до формирования сакрализованной царской власти, обладающей неограниченными полномочиями, особыми регалиями и подкрепленной специализированным административным аппаратом, проходит достаточно длительный период, который современная политантропология определяет как период перехода от вож-дества (раннего догосударственного политического образования) к раннему государству (Спенсер, 2000. С. 138–143). В этой связи вполне логичным выглядит наше предположение о появлении династического линиджа в Вашак-туне на рубеже IV–III вв. до н. э. и последующем формировании вокруг него раннегосударственного политического образования уже в I в. н. э. При этом следует понимать, что превращение правящего линиджа в царскую династию (т. е. оформление раннего государства), как правило, синхронно появлению письменной традиции, которая бы фиксировала историческую канву, включая календарные даты. В этой связи особое значение приобретает датировка ранних эпиграфических памятников майя; а с точки зрения древнейшей истории Вашактуна, особое значение имеет новая находка – стела 28.

Вне всяких сомнений, мы имеем дело с царским монументом. На лицевой стороне стелы сохранился фрагмент иконографической сцены, которая изображает человека – царя, восседающего на каком-то массивном объекте, заключенном в картуш, характерный для иероглифических знаков. Поза человека говорит о том, что он должен держать в руках на уровне груди некий объект – регалию власти. Сама композиция весьма схожа со сценой, найденной в начале 2000-х гг. на настенных росписях в Сан-Бартоло ( Saturno et al. , 2005; Taube et al. , 2007). Вся композиция росписей посвящена мифологической тематике. В частности, там изображены мифологические сюжеты о сотворении мира, странствиях Бога Маиса, рождении первых людей и др. На западной стене (внутреннее помещение Sub-1, здания 1, группы «Пинтурас») изображена сцена (цв. рис. 6: с. 414), на которой происходит коронация первого царя (мифологический, а не исторический персонаж). Он восседает на троне, держит в руках регалию власти – повязку, а ему на голову возлагают корону. Перед ним записан текст из 8 иероглифических блоков, который, очевидно, содержит титулатуру коронуемого. Налицо стилистическое сходство иконографии Сан-Бартоло и фрагмента изображения на лицевой стороне стелы 28 из Вашактуна, что может свидетельствовать о близком времени их создания. С нашей точки зрения, царь, изображенный на стеле 28, восседает не на царском троне, а на иероглифическом знаке, возможно, обозначающем топоним – древнее название Вашактуна, на что указывает сохранившаяся линия картуша. В классической иконографической традиции фигура царя на лицевой части монумента очень часто изображается стоящей на топонимическом знаке, размещенном в нижней части монумента ( Stuart, Houston , 1994. P. 57–68).

В связи с этим весьма важна датировка настенных росписей из Сан-Бартоло, поскольку это косвенно поможет определить время создания стелы 28. С точки зрения археологии, здание с росписями в Сан-Бартоло датируется керамической фазой Чиканель (300 г. до н. э. – 300 г. н. э.), т. е. поздним формативным периодом ( Saturno et al. , 2005. P. 4). На основании палеографии иероглифических текстов, обнаруженных на настенных росписях, Д. Стюарт также сделал вывод о раннем характере текстов и датировал их поздним формативным периодом без более точной временной привязки (Ibid. P. 41–48). Впрочем, он отметил палеографическое сходство с иероглифическими знаками, записанными на стеле 2

из Эль-Мирадора, что подтверждает идею о раннем характере памятника в СанБартоло. Прочитать надписи целиком не представляется возможным, однако наличие в тексте логографических знаков, близких по форме написания к раннеклассическим образцам (Ibid. P. 44–46), свидетельствует, что тексты были созданы в самом конце позднего формативного периода, не ранее I в. н. э. Поэтому анализ сохранившегося на стеле 28 из Вашактуна фрагмента надписи имеет крайне важное значение.

На правой стороне стелы 28 (рис. 4) сохранился фрагмент надписи, состоящий из трех полных иероглифических блоков и части контура еще одного блока. Из них хорошо опознается только знак для цифры 5 – HO Ɂ в первой позиции блока Ap1. Однако весьма примечателен здесь знак в виде головы человека, записанный в блоке Ap3. Подобный знак был опознан Д. Стюартом в нескольких ранних текстах майя (Ibid. P. 44–47), преимущественно на предметах мелкой пластики, например, пекторали из Дамбартон-Оакс (США), Кендальской ушной вставке (Белиз), каменной статуэтке ягуара из Музея Пибоди (США), жадовой подвеске из Эль-Соца (США), ольмекоидной жадовой ложке (Коста-Рика) ( Grube, Martin , 2001. P. 29–33), а также в уже упоминавшейся надписи на фресках из Сан-Бартоло ( Saturno et al. , 2005. P. 43, 44). Знак довольно специфический, встречается только в группе протоклассических надписей из Центральных низменностей майя и, судя по всему, во владельческих надписях. Не известно ни одного примера употребления подобного знака в классических текстах. Судя по всему, данный знак является своего рода вводным иероглифом для обозначения прямого дополнения – объекта, принадлежность которого обозначается в надписи (подвеска, пектораль, ушная вставка и т. п.). За ним, как правило, записывается эргативное местоимение 3-го л. ед. ч. Ɂ u - – «его …». Однако употребление подобного вводного иероглифа в тексте на монументальном памятнике – стеле 28 из Вашактуна – встречается впервые. Вероятно, это можно объяснить тем, что на раннем этапе формирования царского культа майя и традиций письменности, монумент также рассматривался как объект, принадлежность которого необходимо закрепить владельческой надписью. Примечательно, что большинство упомянутых текстов заканчиваются титулатурой владельца, содержащей «эмблемный иероглиф» с титулом Ɂ AJAW – «царь» (Ibid. P. 45, 46), что указывает на появление данной группы текстов уже в период сформировавшихся институтов государственности. В соответствии с грамматической конструкцией текстов майя перед прямым дополнением должно располагаться сказуемое, т. е. блок Ap2 должен обозначать глагол. На эту мысль наводит и характер заключительного знака в блоке, состоящего из нескольких раздельных элементов, что обычно присуще слоговым знакам, используемым для обозначения суффикса.

Ни одна из упомянутых протоклассических надписей не содержит календарных записей, что делает весьма проблематичным их точную датировку. По аналогии с классическим эпиграфическими памятниками известно, что владельческие надписи на предметах мелкой пластики обычно не содержали дат, они записывались на монументальных текстах. Поэтому логично предположить, что предшествующая вводному иероглифу часть текста на стеле 28 должна была содержать дату, возможно, даже записанную долгим счетом, а не циклическую. Было бы весьма заманчиво определить, что в блоке Ap1 содержится часть календарной записи, например, указание на окончание пятого 20-летнего периода, тем более, что в раннеклассический период большая часть монументальных памятников устанавливалась в честь завершения важных календарных циклов. В таком случае возможную дату установки монумента по долгому счету можно определить, как 8.5.0.0.0 = 1 апреля 140 г. н. э., т. е. самый конец прото-классического периода. Конечно, это только гипотетическое предположение, тем более что у нас нет других надежных примеров протоклассической записи логограммы WINAAKHAAɁB – «двадцатилетие», и мы не можем точно идентифицировать основной знак блока Ap1. По мнению М. Ковача, резкий упадок Вашак-туна наступает после 150 г. н. э., когда полностью останавливается строительная активность на триадных комплексах (Kováč, 2014. P. 3). Новое возвышение Ва-шактуна, дальнейшее развитие государственности началось только в IV в., когда была отстроена группа E и установлен царский монумент с пространным иероглифическим текстом – стела 9, датируемая 328 г. (Беляев, 2002. С. 192–195).

Таким образом, на основании представленных прямых и косвенных данных получается следующая картина становления раннего государства древних майя в Вашактуне. Начало развития Вашактуна как политического центра приходится на раннюю фазу позднего формативного периода, между 400–300 гг. до н. э., когда начинается возведение первых монументальных храмовых сооружений, а человек по имени Вак-Каб-Ахав основывает правящий линидж. К рубежу эр в Вашак-туне складываются предпосылки для формирования институтов раннего государства и происходит сакрализация власти, проводится строительство грандиозным храмовых (триадных) сооружений – комплекса «Тибурон», Северной группы Н. В I в. н. э. в Центральные низменности майя проникают традиции установки монументов и использования иероглифической письменности, которые выполняют роль неотъемлемой атрибутики уже царской власти. В частности, в Вашактуне появление этих культурных традиций выразилось в установке царского монумента – стелы 28, которое произошло, по всей вероятности, в 1-й пол. II в. Можно констатировать, что первые признаки раннего государства в Вашактуне наблюдаются в протоклассический период (I–II вв. н. э.), когда оно становится доминирующим политическим образованием в Центральном Петене. Возможно, Вашактун являлся одним из соперников Эль-Мирадора в борьбе за гегемонию в Северном Петене. Здесь возникает ряд существенных вопросов, связанных с определением территории политического образования вокруг Вашактуна, возможной сферы его влияния, без чего нельзя дать полноценную характеристику раннего государства у майя ( Сафронов , 2007. С. 103–105). Однако подобные вопросы выходят за рамки представленной публикации и требуют отдельного углубленного анализа, тем более что автор данного исследования разрабатывает специальную методику по реконструкции территориально-политической организации майя на основании программного комплекса ГИС ( Сафронов , 2012. С. 104–106).

За расцветом протоклассического Вашактуна последовал политический упадок, датируемый временем около 150 г. н. э., когда лидерство в данном регионе переходит к соседнему Тикалю. Вашактун вновь возрождается как самостоятельное царство только в начале IV в., однако достичь величия I–II вв. он уже не смог, и после теотиуаканского завоевания 378 г. Вашактун вплоть до VIII в. попал в зависимость от Тикаля.

Список литературы Формирование раннего государства майя в Вашактуне

- Беляев Д. Д., 2002. Династическая история Вашактуна в раннеклассический период (по данным археологических и эпиграфических источников)//Древний Восток и античный мир. М.: ЭкоПресс-2000. C. 192-203. (Труды кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ; Вып. 5.)

- Беляев Д. Д., Сафронов А. В., 2015. Новые данные о династической истории Вашактуна в раннеклассический период: доклад на научной конференции «XIX Сергеевские чтения», 2-4 февраля 2015 г. М.: МГУ (неопубликовано).

- Саутхолл Э., 2000. О возникновении государств//Альтернативные пути к цивилизации. М.: Логос. С. 130-136.

- Сафронов А. В., 2007. Методика исследования политической географии древних майя классического периода//Вестник Московского университета. Сер. 8: История. № 4. C. 101-117.

- Сафронов А. В., 2012. Исследование исторической геогРАфии древних майя: тРАдиционный подход и ГИС-метод//РА. № 2. С. 97-107.

- Спенсер Ч., 2000. Политическая экономия становления первичного государства//Альтернативные пути к цивилизации. М.: Логос. С. 137-154.

- Adams R. E. W., 2005. Prehistoric Mesoamerica. 3rd ed. Norman: University of Oklahoma Press. 521 p.

- Black S. L., 1990. The Carnegie Uaxactun Project and the development of Maya Archaeology//Ancient Mesoamerica. Vol. 1. No. 1. P. 257-276.

- Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions. Cambridge. Vol. 5. Part 1: Xultun. 62 p.

- Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions. Cambridge. Vol. 5. Part 3: Uaxactun. 60 p.

- Fahsen F., 1995. La transicion Preclasico Tardio -Clasico Temprano: El desarrollo de los estados maya y la escritura//The Emergence of Lowland Maya Civilization. The Transition from Preclassic to Early Classic. Markt Schwaben; Möckmühl: A. Saurwein. P. 151-162. (Acta Mesoamericana; vol. 8.)

- Grube N., Martin S., 2001. The Coming of Kings. Writing and Kingship in the Maya Area between the Late Preclassic and the Early Classic//Notebook for the XXV Maya Hieroglyphic Forum At Texas. Austin: University of Texas at Austin: Department ofArt History. Part II. P. 1-53.

- Hansen R., 1992. Proyecto Regional de Investigaciones Arqueologicas del Norte de Peten, Guatemala: Temporada 1990//IV Simposio de Investigaciones Arqueologicas en Guatemala, 1990. Guatemala: Museo Nacional de Arqueologia y Etnologia, Guatemala. P. 1-28.

- Houston S., 2008. Epigraphy of El Zotz 6 p. Access mode: http://www.mesoweb. com/zotz/articles/ZotzEpigraphy.pdf. Date of access: 25.08.2015.

- Houston S., Inomata T., 2009. The Classic Maya. Cambridge: Cambridge University Press. 383 p.

- Kovάč M., 2014. The Messages of Maya Ruins. Six Years of Research of the Slovak Archaeological Project in Guatemala (2009-2014)//Historicka Revue. Vol. XXV. No. 10. Supplement. 26 p.

- Marcus J. 1976. Emblem and State in the Classic Maya Lowlands: An Epigraphic Approach to Territorial Organization. Washington D. C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection. 203 p.

- Martin S., 2004. The Broken Sky: The Ancient Name of Yaxchilan as Pa’ Chan //The PARI Journal. Vol. 5. No. 1. P. 1-7. Access mode: http://www.mesoweb.com/pari/publications/journal/501/martin.html. Date of access: 25.08.2015.

- Martin S., Grube N., 2008. Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya. London: Thames & Hudson. 2nd ed. 240 p.

- Mathews P. L., 1985. Maya Early Classic Monuments and Inscriptions//A Consideration of the Early Classic Period in the Maya Lowlands/Eds G. Willey, P. Mathews. Albany: Institute for Mesoamerican Studies University at Albany. P. 5-54.

- Morley S., 1937-1938. The Inscriptions of Peten. Washington, D. C.: Carnegie Institute of Washington. vol. (Carnegie Institute of Washington; Publication 437.)

- Morley S., 1938. Maya new empire//Cooperation in Research. Washington, D. C.: Carnegie Institute of Washington. P. 533-565. (Carnegie Institute of Washington; Publication 501.)

- Morley S., 1947. The Ancient Maya. Stanford: Stanford University Press. 520 p.

- Nuevas excavaciones en Uaxactun V. Temporada de campo 2013/Eds M. Kovač, S. Alvarado Najarro, M. Medina. Bratislava: Nueva Guatemala de la Asunción; Institutio Eslovaco de Arquelogia e Historia. 619 p.

- Ricketson O. G., Ricketson E. B., 1937. Uaxactun, Guatemala, Group E: 1926-1931. Washington D. C.: Carnegie Institute of Washington. 314 p. (Carnegie Institute of Washington; Publication 477.)

- Saturno W., Taube K., Stuart D., 2005. The Mural of San Bartolo, El Petén, Guatemala. Part 1: The North Wall. Barnardsville, NC: Center for Ancient American Studies. 72 p. (Ancient America; no. 7.)

- Schele L., Freidel D., 1990. A Forest of Kings: Untold Story of the Ancient Maya. New York: William Morrow and Company, Inc. 542 p.

- Smith L., 1950. Uaxactun, Guatemala: Excavation of 1931-1937. Washington D. C.: Carnegie Institution of Washington. 108 p. (Carnegie Institution of Washington; Publication 588.)

- Smith R. E., 1937. A Study of Structure A-I Complex at Uaxactun, Guatemala//Contributions to American Archaeology. Washington D. C.: Carnegie Institution of Washington. 3 (19). P. 189-231. (Carnegie Institution of Washington; Publication 456.)

- Stuart D., Houston S., 1994. Classic Maya Place Names. Washington, D. C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection. 95 p. (Studies in Pre-Columbian Art and Archaeology; 33.)

- Taube K., Saturno W., Stuart D., Hurst H., 2007. The Murals of San Bartolo, El Petén, Guatemala. Barnardsville, NC: Center for Ancient American Studies. Part 2: The West Wall. 108 p. (Ancient America; no. 10.)

- Thompson J. S. E., 1954. The Rise and Fall of Maya Civilization. Norman: University of Oklahoma Press. 287 p. (Civilizations of the American Indian Series; 39.)

- Valdes J. A., Fahsen F., Escobedo H. L., 1999. Reyes, tumbas y palacios: La historia dinastica de Uaxactun. Mexico D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México. 123 p.