Формирование словообразовательной компетенции вторичной языковой личности

Автор: Рукавицына О.Н.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Образование и педагогика

Статья в выпуске: 8 (26), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются возможности обучения продуктивному словообразованию в процессе формирования вторичной языковой личности как средства расширения лексического запаса и закрепления орфографического навыка при усвоении второго языка в условиях среды изучаемого языка. Статья адресована всем преподавателям, обучающим русскому языку иностранных военнослужащих.

Вторичная языковая личность, продуктивное словообразование (словопроизводство), словообразовательная компетенция, словообразовательная модель, подстановочная таблица

Короткий адрес: https://sciup.org/140272154

IDR: 140272154

Текст научной статьи Формирование словообразовательной компетенции вторичной языковой личности

Сегодня не только лингвистика, но и лингводидактика перешли на антропоцентрическую парадигму исследования, и в центре внимания ученых оказывается триада язык - культура - человеческая личность [1, с. 42]. Центральным понятием современной «антропологически ориентированной» теории является понятие языковой личности (Г. И. Богин, Ю. Н. Караулов, И. Б. Игнатова, О. Я. Каменская, О. Д. Митрофанова и др.). Языковая личность, по Ю. Н. Караулову, это «углубление, развитие, насыщение дополнительным содержанием понятия личности вообще» [3, с. 38], это личность, свободно владеющая набором языковых средств и эффективно использующая их в разнообразных видах общения (монолог, диалог, полилог) с учетом реальных коммуникативных отношений.

При обучении иностранных курсантов уместнее говорить о формировании вторичной языковой личности , то есть личности, овладевающей вторым языком с целью осуществления с его помощью профессиональной коммуникации. Одна из задач преподавателя -исследование и презентация единиц языка как средства выражения мировосприятия и мироощущения человека, его интересов, направленности его целевых установок [ 2].

Иностранные курсанты, обучающиеся в Военном учебно-научном центре ВМФ, по нашим наблюдениям, отличаются а) высоким уровнем мотивации, б) социальной зрелостью, в) потребностью в коммуникации в иноязычной среде, г) как правило, высоким уровнем интеллектуального развития. Эти обстоятельства выдвигают повышенные требования к отбору и презентации языкового материала, к его активизации в процессе коммуникативной деятельности.

Особую актуальность при этом приобретает личностно ориентированное обучение языку как обучение, создающее оптимальные условия для полноценного проявления, формирования и развития вторичной языковой личности, что, в свою очередь, выступает конечной целью обучения русскому (неродному) языку. Форма обучения - личностно ориентированное речевое занятие, на котором формулируются две темы - языковая и речевая, и курсанты включаются в речевую деятельность, активизируя полученный теоретический материал на примере речевой темы. Например: грамматическая тема «Морфемный состав русского слова», речевая тема «Путешествуем по России». Изучив состав морфем в русском слове, обучающиеся включаются в путешествие, называя жителей городов, областей, республик, закрепляя на практике функцию морфем в слове и переходя в речевой практике от морфемики к собственно словообразованию (словопроизводству), то есть к продуктивному словообразованию.

Обучение продуктивному словообразованию – одна из наиболее сложных и актуальных проблем методики обучения русскому языку как иностранному (Л. В. Вознюк, М. Р. Львов, И. А. Устименко, Н. М. Шанский и др.). Под продуктивным словообразованием понимается образовательный процесс, направленный на формирование у обучающихся навыков и умений продуцирования новых слов по усвоенным словообразовательным типам и моделям в процессе речевой деятельности. Овладение продуктивным словообразованием способствует расширению словарного запаса обучающихся за счет получения активного способа семантизации новых, впервые услышанных производных слов, а также осознанному восприятию и применению правил русской орфографии, морфемной по своей сути. Формирование владения продуктивным словообразованием – это, в сущности, формирование словообразовательной компетенции [4].

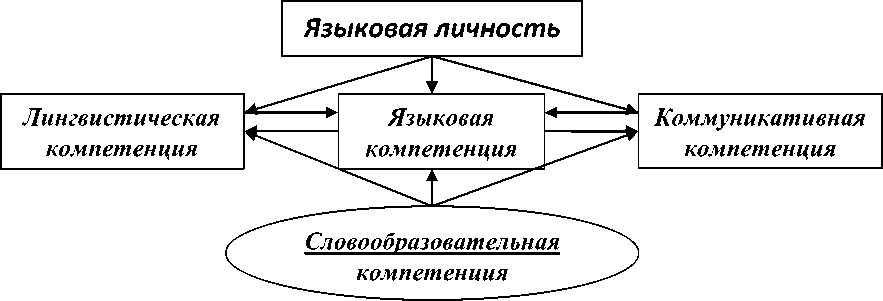

При компетентностном подходе, утвердившемся в современном образовании, в процессе обучения языку формируются три вида компетенций: лингвистическая – теоретическая, предполагающая усвоение основных языковых понятий и терминов; языковая – количественная, требующая усвоения как можно большего количества единиц всех уровней языковой системы; коммуникативная – речевая, требующая умения использовать накопленные единицы языка в процессе коммуникативной деятельности (И. А. Зимняя, Д. И. Изаренков, И. Б. Игнатова,

Ю. Н. Караулов, Дж. Лайонс и др.). В процессе формирования вторичной языковой личности необходимо особо подчеркнуть такую содержательную линию обучения языку, как речевая деятельность, которая подразумевает обязательное формирование коммуникативной компетенции иностранных обучающихся, то есть способности понимать и порождать целостные высказывания - тексты; это уровень владения языком, который достигается в результате обучения различным видам речевой деятельности в различных аспектах. Коммуникативная компетенция соотносится с этапами обучения, варьируется в зависимости от уровня предыдущей фундаментальной учебной подготовки. Невозможно познать язык в отрыве от познания того, что создано народом, говорящим на этом языке. Поэтому коммуникативная компетенция в своем содержании имеет лингвокультурологический компонент . В предложенной системе обучения продуктивному словообразованию нами отобраны тексты, отражающие жизнь и быт русского народа, производная и непроизводная лексика, имеющая национальную специфику в своем значении, то есть коммуникативная компетенция, с этой точки зрения, вполне соотносится со словообразовательной компетенцией.

Словообразовательная компетенция - естественный компонент всех трех компетенций, свидетельствующих об уровне владения (в нашем случае - неродным) языком, это способность оперировать словообразовательными моделями, владение продуктивным словообразованием. Назовем компоненты словообразовательной компетенции: единицы словообразовательной структуры и словообразовательной системы, правила функционирования словообразовательных единиц языка; словообразовательная норма (наиболее распространенные, принятые в общественно-речевой практике и регламентированные правилами варианты словообразования); механизмы оперирования словообразовательными моделями в процессе продуктивного словообразования .

Для нашего исследования существенное значение имеет выделение словообразовательной компетенции в структуре языковой личности (Рис. 1).

Рис. 1. Модель словообразовательной компетенции

Рассмотрим эту модель применительно к обучению продуктивному словообразованию.

Словообразовательная компетенция естественно включается в лингвистическую и языковую компетенции, поскольку обучение продуктивному словообразованию предполагает усвоение обучающимися системы языка в области морфемики и словообразования. С этих позиций нам представляется целесообразным выделение в словообразовательной компетенции лингвистического и языкового компонента.

Лингвистический компонент – это владение теоретическими знаниями по морфемике и словообразованию (знание единиц словообразовательной системы, процессов и явлений в области словообразования, правил оперирования ими). Языковой компонент – это количество единиц словообразовательной системы языка, накопленных курсантом в процессе обучения языку: количество усвоенных приставок, суффиксов, корней, их сочетаний и модификаций, количество производных слов, словообразовательных типов, моделей, с помощью которых обучающийся может сам создавать слова в процессе языковой коммуникации.

Коммуникативный компонент – это умение пользоваться единицами словообразовательной системы, умение квалифицировать изучаемые словообразовательные явления и соотносить их с другими в системе языка, что и является показателем владения обучающимися продуктивным словообразованием.

На основании всего сказанного, можно сделать вывод о том, что критериями сформированности словообразовательной компетенции будет сформированность лингвистического, языкового и коммуникативного ее компонентов.

Словообразование играет очень важную роль в процессе обучения, т. к. это наиболее удобный способ семантизации лексики, способствующий расширению словарного запаса обучающегося, а также один из путей изучения русской ментальности. Словообразование позволяет проникнуть в сущность морфологической структуры русского слова, помогает осознавать смысловые связи между родственными словами. Усвоение словообразовательных понятий расширяет и общую ориентировку обучающихся в системе русского языка, способствует расширению лингвистического кругозора курсантов. Изучение словообразования помогает органически связать лексическую и грамматическую системы, способствуя общему развитию обучающихся, развитию логического мышления. Наконец, знание законов словообразования необходимо при осмыслении многих орфографических правил. Опыт показывает: если курсант-иностранец не научился грамотно писать, то он не научится и грамотно говорить.

Цель обучения иностранных курсантов русскому языку - это не только подготовить к восприятию научной информации в процессе профессионального обучения, но и научить бытовому общению, поэтому они должны владеть разноплановой лексикой, относящейся к разным сферам общения. Ценность словообразования состоит в том, что курсант-иностранец имеет возможность не просто запоминать слово как готовую языковую единицу, а рассматривать слово как продукт словопроизводства, происходящего с использованием существующих в русском языке аффиксов и по законам русского словообразования.

Решение задач, связанных с обучением продуктивному словообразованию, потребовало ввести понятия словообразовательного типа как суммы одноструктурных слов, имеющих в качестве производящих слова одной части речи, связанных одинаковым словообразовательным значением, образованных с помощью одинаковых словообразовательных формантов, и словообразовательной модели как способа схематичного представления словообразовательного типа. Например, словообразовательный тип блистательный, восхитительный, замечательный, очаровательный, побудительный, удивительный. Словообразовательное значение ‘способный сделать, вызвать то, что названо производящим словом’; все производящие слова - глаголы блистать, восхитить, замечать, очаровать, побудить, удивить ; все слова образованы с помощью производного суффикса -тельн- . Каждое из слов этого типа может быть представлено в виде отдельной модели: [(блиста-) + -тельн-] + -ый , а весь словообразовательный тип в модели обобщенной: [(основа глагола-) + -тельн-] + -ый.

Наш достаточно многолетний опыт работы показывает, что обучающиеся с интересом воспринимают работу с моделями, охотно с ними экспериментируют, получая иногда неожиданный результат. Так, работая с моделью [(основа глагола-) + -тель-] + □ , курсанты, помимо слов преподаватель, учитель, читатель, писатель, слушатель, образовывали слова спрашиватель, отвечатель ; по модели [(основа прилаг.-) + -ец-] + □ , наряду со словами мудрец, глупец, самозванец, счастливец курсанты образовали и слово тупец .

Считаем полезным ознакомление курсантов с явлением алломорфии -множественности модификаций одной и той же морфемы в разных позициях в слове, которая мешает узнаванию русского производного слова и часто связана с историческими изменениями в его составе. Например, корни с чередующимися гласными: -бир-// -бер-// бр; -тир-// -тер-// -тр- (со-бир-ать, со-бр-ать, со-бер-у; рас-тир-ать, рас-тер-еть, разо-тр-у) или -рыв-// -рв-(раз-рыв-ать, разо-рв-ать, вз-рыв, взо-рв-ать, вз-рыв-атель) и под. К тому же это явление сопровождается алломорфией приставок раз-, разо-; вз-, взо-. Заметные трудности вызывает использование разных модификаций суффикса -ск-: город-ск-ой, моск-овск-ий, геро-ическ-ий, друж-еск-ий и т. д.

Достаточно эффективна на занятиях и при самостоятельной подготовке работа с подстановочными таблицами разного рода для организации трансформационных и подстановочных упражнений. В такой таблице может быть определено словообразовательное значение, указано производящее слово или основа, предложен словообразовательный формант и показатель части речи производного слова ( Табл. 1, 2 ).

Таблица 1

|

Значение ‘как называется тот, кто...’ |

Производящее (мотивирующее) слово |

Суффиксы |

Окончание (флексия) |

|

водит |

экскаватор бульдозер комбайн такси |

-ист- -щик- -ач- -ер- |

нулевое |

|

пишет |

пейзаж натюрморт портрет |

||

|

играет на™ |

трубе скрипке флейте гитаре пианино саксофоне барабане |

Таблица 2

|

Префикс |

Корень |

Суффикс |

Окончание |

|

под-над-на- |

-зем- -вод -гор- |

-н- |

-ый |

Рациональным представляется нам использование на занятиях словообразовательных цепочек: леч-и - ть - лек-арь - лекар-ств-о; скоро -скорость - скоростной и под.

При изучении темы «Приставка» нам представляется обязательным обратить внимание обучающихся на такие факты: 1) приставка может располагаться и в составе сложного слова после интерфикса ( дом-о- у -правление ); 2) приставка присоединяется к целому слову ( водный - под-водный, над-водный ). Кроме того, считаем обязательным ознакомить с продуктивными приставками (которые широко используются для образования новых слов: например, за - (за-бежать, за-ехать); без-/бес- (без-ынициативный, беспорядочный ) и непродуктивными приставками (которые перестали участвовать в образовании новых слов: например, пре- (пре-умножить, пре-увеличить); низ-//нис- (низ-вергнуть, нис-падать ).

При изучении темы «Суффикс» в первую очередь нами рассматриваются продуктивные суффиксы (которые свободно используются для образования новых слов, широко употребительны и активны. Так, на занятиях мы знакомим обучающихся с такими продуктивными суффиксами, как -ист-: названия спортсменов (хокке-ист, футбол-ист, баскетбол-ист); -ец-: названия жителей городов и стран (белгород-ец, петербурж-ец, алжирец, сириец, анголец, испанец, португалец); -ость-/-есть (плавуч-есть, непотопляем-ость, остойчив -ость, боеспособн-ость, безопасн-ость). Считаем обязательным и ознакомление с некоторыми непродуктивными суффиксами (которые перестали участвовать в образовании слов), например: -ич- в названиях жителей российских городов (москв-ич, том-ич, ом-ич).

Кроме того, считаем необходимым обращать внимание обучающихся на то, что самостоятельные части речи образуются с помощью строго определенных суффиксов. С целью систематизации этих знаний обучающимся предлагается ведение учебных словарей словообразовательных моделей и типов, в которых есть такие разделы, как «Суффиксальные существительные», «Суффиксальные прилагательные» и т. д. Так, суффикс -ец- употребляется для образования существительных ( молод-ец, твор-ец ), суффикс -ива- - только для образования глаголов ( выталк-ива-ть, сравн-ива-ть, затапл-ива-ть), а суффикс -чив — для образования прилагательных (улыб-чив-ый, застен-чив-ый ).

Поскольку сложение является одним из продуктивных морфологических способов словообразования, считаем обязательным введение понятия интерфикс (соединительная гласная) ( бо- е- способность, центр- о- бежный, брон- е- носец, вод- о- измещение, против- о- воздушный, против- о- лодочный ).

Словообразовательная работа на каждом занятии вызывает большой интерес у курсантов-иностранцев и способствует тому, что курсанты безошибочно образуют слова по предложенным словообразовательным моделям.

Словообразовательный уровень русского языка имеет системный характер, поэтому наблюдение за действием словообразовательных законов, составление слов по предложенным моделям, морфемный и словообразовательный анализ, осознание роли и значения морфем будут способствовать овладению обучающимися продуктивным словообразованием, формированию их словообразовательной компетенции, что позволит создать благоприятные условия для развития вторичной языковой личности.

Список литературы Формирование словообразовательной компетенции вторичной языковой личности

- Вендина Т. И. Словообразование как источник реконструкции языкового сознания // Вопросы языкознания. 2002. № 4. С. 42-72.

- Игнатова И. Б., Петрова Л. Г., Самосенкова Т. В. Обучение русскому языку иностранных студентов-русистов в русле концепта «языковая личность». Белгород. 2003. 304 с.

- Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. М.: Едиториал УРСС, 2003. 264 с.

- Плотникова Л. И. Словотворчество как феномен языковой личности. Белгород: ПОЛИТЕРРА, 2003. 329 с.

- Рукавицына О. Н., Устименко И. А. Личностно-ориентированный речевой урок в системе обучения продуктивному словообразованию. Губкин: ИП Уваров В. М., 2008. 199 с.