Формирование социально-психологической готовности к первичному трудоустройству у выпускников интернатных учреждений

Автор: Селенина Екатерина Вадимовна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Инновационные педагогические технологии как фактор повышения качества образования

Статья в выпуске: 1.1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме формирования социально-психологической готовности выпускников сиротских учреждений к трудовой деятельности в период завершения профессионального образования и подготовки к первичному трудоустройству. Задача решается с позиции коррекции ценностных установок выпускников и приведения в соответствие уровня притязаний и оценки собственных возможностей.

Выпускники, психолого-педагогическое сопровождение, актуализация личностного потенциала, социальное планирование, личный карьерный план

Короткий адрес: https://sciup.org/148180551

IDR: 148180551 | УДК: 316.6

Текст научной статьи Формирование социально-психологической готовности к первичному трудоустройству у выпускников интернатных учреждений

Для молодых людей переходный период между получением профессионального образования и работой становится определяющим для личностного и профессионального развития на всю последующую жизнь. Последствия безработицы для молодого человека могут быть крайне серьезными: это часто связано с такими социальными проблемами, как насилие, преступность, самоубийство, алкоголизм и наркомания. Особенно остро стоит проблема трудовой занятости выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Исследованиями специфики данной категории детей занимались известные педагоги, психологи и социологи, в результате с середины прошлого столетия возникла «психология сиротства».

Отличительной чертой современного этапа развития психологии сиротства является ее тесная связь с педагогикой и переход от исследования особенностей личности ребенка-сироты на различных стадиях его взросления к изучению возможностей и ресурсов для его интеграции в социум.

Интеграция молодых людей из числа детей-сирот с депривационным опытом воспитания или, по определению Л.С. Выготского, «врастание в социум» – процесс сложный и многоэтапный. Нас интересует этап завершения профессионального образования, поиска работы и первичного трудоустройства бывших воспитанников институциональной государственной системы.

Французский психолог Б. Заззо [1], изучавшая группу взрослых французов, связывала возрастные рамки наступления ранней взрослости с продолжительностью получения образования. Чем больше времени требуется на образование, тем позднее наступает взросление. Российские выпускники интернатных образовательных учреждений обычно начинают своё профессиональное образование в 15-16 лет, а заканчивают в 20-23 года. Длительный образовательный путь бывшего воспитанника детского дома связан не столько с мотивацией на повышение уровня образования и социального статуса, сколько с воз- можностью получать государственные льготы во время учебы. В отличие от своих сверстников в возрасте 20-23 лет молодые люди из числа детей-сирот имеют в основном начальное профессиональное образование (68,8 %)1. Следовательно, задачи ранней взрослости данная категория молодежи начинает решать в более позднем возрасте, но с меньшей образовательной и квалификационной подготовкой.

При этом в силу специфики институционального воспитания у выпускников сиротских учреждений оказываются нерешенными задачи более ранних возрастных этапов, что затрудняет и решение задач ранней взрослости. В результате они не осваивают адекватные их возрасту социальные роли, что не позволяет им построить свой жизненный путь в целом и сделать карьерный выбор в частности. По определению американского психолога Д. Левинсона [2], молодые люди из числа воспитанников детских домов остаются «на уровне мечты» и не понимают, что необходимо для ее достижения.

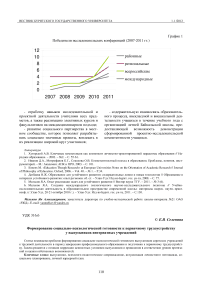

В настоящее время результаты мониторингов постинтернатной адаптации выпускников институциональной системы воспитания как в целом по РФ, так и в отдельных регионах выявили низкий уровень их социального и эмоционального самочувствия, а также интеграции в социум [3]. Молодые люди из числа детей-сирот «поставляют» значительное количество безработных, правонарушителей и бездомных.

Как показали результаты исследования по методу фокус группы, проведенного с работодателями и специалистами по трудоустройству в г. Владимире, основные претензии к выпускникам заключаются в их неумении строить отношения в коллективе (пассивная или агрессивная позиция, манипуляция статусом сироты), уходе от ответственности или перекладывании ее на других, то есть носят чисто психологический характер.

Фокус группы, проведенные с выпускниками, выявили, что выпускники не имеют затруднений при устройстве на работу, но не знают как оформлять трудовые договоры. Они зачастую работают без надлежащего оформления документов, плохо знакомы с имеющейся в компании системой штрафов и нередко из-за этого остаются без заработка. Выпускники не представляют себе возможностей карьерного роста и других профессиональных перспектив. По их мнению, основной причиной частой смены работы является «несправедливость работодателей». Это подтверждается и данными Центра занятости г. Владимира. Доля сирот в числе безработных составила 0,0018% (на 1 янв. 2009 г.). При этом каждый работающий молодой человек из числа детей-сирот в среднем за год сменил 3 места работы.

По результатам эмпирического исследования жизнеустройства выпускников (В.Н. Ослон), представления о профессиональной самореализации у лиц из числа детей-сирот преимущественно связаны с гедонистическими и материальными благами, которые могут быть предоставлены высокой должностью или собственным прибыльным делом. При этом самоценность профессиональной деятельности в значительно меньшей степени определяется «профессиональной самореализацией». В.Н. Ослон делает вывод, что конфликт между уровнем притязаний и оценкой собственных возможностей у молодых людей можно рассматривать как психологический барьер, препятствующий полноценному включению в профессиональную деятельность.

Такое положение делает актуальной разработку программ и технологий, направленных на психологическую подготовку детей-сирот к трудовой деятельности. При этом основное внимание должно уделяться обучению выпускников социальному планированию, целеполаганию и саморегуляции, инструментом здесь выступает личный карьерный план. Согласно многолетнему опыту нашей практической работы с бывшими воспитанниками, данный подход позволяет актуализировать их личностные ресурсы и преодолеть личностные дефициты, связанные с экс-тернальностью и неадекватным уровнем притязаний. При пошаговой разработке этапов формирования необходимых качеств характера и получения определенных социальных знаний для решения конкретной задачи плана выпускник, хорошо усвоивший в детском доме навык выполнения инструкций, начинает выстраивать свой карьерный рост. При этом высокий уровень притязаний, переведенный в плоскость профес- сиональной цели, становится сильным мотивационным потенциалом.

Программа психологической подготовки к трудовой деятельности выпускников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была разработана научными работниками лаборатории социально-психологических проблем профилактики безнадзорности и сиротства МГППУ и реализована на базе Центра поддержки выпускников г. Владимира.

В рамках данной программы деятельность по актуализации личностных ресурсов осуществляется в три этапа. На первом этапе проходит тренинговая подготовка, направленная на коррекцию ценностных установок в отношении трудовой деятельности, выработку уверенного поведения, развитие навыков самопрезентации и толерантного поведения, а также усвоение трудовой нормативности. На втором этапе выпускника готовят к конкретному трудовому месту, разрабатываются личные карьерные планы на 5, 10 и 15 лет, осуществляется помощь в поиске работы, психолого-педагогическое сопровождение в соответствии с личным карьерным планом. На третьем этапе происходит непосредственное трудоустройство, организуется сопровождение молодого специалиста и обратная связь с его работодателем.

Учебный план программы включает на первом этапе 38 занятий по 19 темам. Она реализуется через интерактивные методы обучения: тренинги, мини-лекции, дискуссии, деловые игры, работу в малых группах, разбор случаев из практики, экскурсии, консультации. Занятия проводит педагог-психолог центра поддержки выпускников. Второй этап состоит их 18-20 индивидуальных консультаций и 6 практических групповых занятий. На этом этапе к подготовке молодых специалистов подключается психолог-консультант агентства по трудоустройству. Агентство имеет данные о вакансиях в городе и регионе, прогнозные сведения о будущих потребностях в специалистах и конкретные требования работодателей к персоналу. Этап начинается со структурированного интервью и тестовой диагностики. В диагностический комплекс вошли методики 16PF Кеттела и «Личностная направленность поведения в конкретных ситуациях» Томаса Басса. По результатам диагностики разрабатываются личные карьерные планы. В соответствии с выявленными потребностями группы выделяются необходимые темы для дальнейшей проработки. На третьем этапе участники программы самостоятельно (согласно планам и рекомендациям) ищут работу, заключают трудовые договоры, сообщают об этом в агентство и центр сопровождения выпускников. Специалист агентства осуществляет обратную связь с работодателем и центром поддержки, а специалисты центра в случае необходимости консультируют выпускника по сложным трудовым ситуациям.

Результаты диагностики профессиональных ориентиров (перед вторым этапом) показали, что у всех участников уровень притязаний достаточно высокий – они хотят стать руководителями или владельцами среднего предприятия. Карьерные цели четко обозначены конкретными должностями, среди которых преобладают хозяин ресторана, собственник кабинета психологической консультации, рекламного агентства, руководитель службы продаж и арт-директор журнала мод. У всех выпускников выявлены недостаточно сформированные навыки целеполагания, они все без исключения испытывают трудности при простраивании картин потребностно-го будущего, не могут разбить его на этапы, непоследовательны.

Занятия по программе второго этапа помогли выпускникам овладеть навыками тайм-менеджмента, планирования, вычленения задач и построения пошаговых механизмов их реше- ния. В результате каждый участник сумел составить личный карьерный план, определить необходимые качества характера для достижения своей цели, наметить действия по формированию этих качеств, разработать пошаговый механизм продвижения по карьерной лестнице.

Всего в программе приняло участие 15 девушек, выпускниц различных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Владимирской области. Возраст участниц варьировался от 19 до 22 лет. По окончании курса программы четверо нашли работу по специальности на время летних каникул, т.к. еще не завершили профессиональное образование, 11 девушек – постоянную работу. Опрос участниц после их трудоустройства показал, что все они готовы пройти свой профессиональный путь от начала и до конца, приобретая необходимые новые знания и совершенствуя свой характер.

На сегодняшний день можно сделать вывод, что профессиональную подготовку выпускников необходимо дополнять социальнопсихологической коррекционной работой, в которой основные акценты следует делать не на снижении уровня притязаний, а на формировании навыков целеполагания, временного планирования и саморегуляции.