Формирование социальной устойчивости у курсантов

Автор: И.И. Павлова

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса

Статья в выпуске: 1 (23), 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149126091

IDR: 149126091

Текст статьи Формирование социальной устойчивости у курсантов

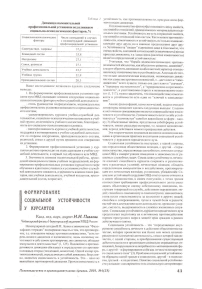

Динамика г тожител ьной профессиональной установки под влиянием социально-психологических факторов, %

|

Социально-психологические факторы |

Чисто совпадений в случаях с положительной динамикой профессиональной установки |

|

Самочувствие, здоровье |

37,2 |

|

Командный состав |

33.8 |

|

Настроение |

27.1 |

|

Семья, родители |

27.1 |

|

Учебная деятельность |

23.7 |

|

Учебная группа |

22.9 |

|

Преподавательский состав |

20.3 |

Паше исследование позволило сделать следующие выводы:

-

1. На формирование профессиональных установок курсанта вуза МВД оказывают влияние следующие социально-психологическис факторы учебно-служебной деятельности:

-

- стиль руководства подразделением, индивидуальные профессиональные установки командного и преподавательскою состава;

-

2. Формирование профессиональной установки у курсантов активно происходит на этапе адаптации к учебно-служебной деятельности, в первый год обучения в вузе МВД.

-

3. Значимость влияния воспитательной работы, проводимой командным составом учебных подразделений, на формирование профессиональных установок курсантов по мерс обучения и адаптации учащихся к условиям учебно-служебной деятельности снижается, а значимое! ь влияния таких факторов. как учебная деятельность, учебный коллектив, преподавательский состав, возрастает

удовлетворенность курсанта учебно-служебной деятельностью. социально-психологическим положением в учебной труппе, сплоченность учебного коллектива, блатоприят-ноеть его социально-психологического климата;

заинтересованность курсанта учебной деятельностью, поддержка и мотивирование к учебно-служебной лея гельно-стн со стороны сокурсников, преподавательского состава, родителей, семьи и друзей путем принятия или отвержения их установок.

ФОРМИРОВАНИЕСОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИУ КУРСАНТОВ

Канд. под. наук, доцент И.И. Павлова Чебоксарский филиал Нижегородской академии МВД России Непопулярный сегодня В.И. Ленин в знаменитых “Философских тетрадях" подчеркивал мысль о том. чтопротиворе-чие, т.с. отношения между противоположностями, “есть корень всякою движения и жизненности; лишь поскольку нечто имеет в себе самом противоречие, оно движется, обладает импульсом и деятельностью" (1,125). 11оложснис о противоречивости движения обязывает к определению его противоположных сторон (тенденций, моментов). Одной из пар противоположностей, определяющих собой движение, безусловно, являются изменчивость и устойчивость. Это одно ИЗ важнейших противоречий движения. Причем изменчивость и устойчивость, как противоположности, присущи всем формам и видам движения.

-

[ 1од изменчивостью философы понимают смену свойств, состояний и отношений, принадлежащих материальным и идеальным сис 1 е.мам. Устойчивость же есть сохранение свойств, состояний и отношений этих систем. Как и всякие противоположности. изменчивость и устойчивость не только взаимоисключают друг друга, но и взаимно предполагают друг дру-I а. Устойчивост ь "входит" в движение даже в том смысле, что смена свойств. состояний и отношений (изменчивость) всегда присуща движению, т.с. сама смена (наличие изменчивости) является определенной устойчивостью.

Учитывая, что "борьба взаимоисключающих противоположностей абсолютна, как абсолютно развитне. движение", следует обратить внимание на абсолютный характер отношения между изменчивостью и устойчивостью. А исходя из того, что только диалектическая концепция, понимающая движение как единство противоположностей, «...даст ключ к “самодвижению" всего сущего; только она дает ключ к “скачкам", к "перерыву постепенности", к "превращению в противоположность", к уничтожению старого и возникновению нового» (1,317). нужно заключить, что взаимодействие изменчивости и устойчивости есть один из "ключей к самодвижению".

Анализ философской, психологичсской, педагогической литературы позволяет сделать следующие выводы: I) одним и«источников самодвижения является взаимодействие и гмен-чивости и устойчивости; 2)изменчивость несет в себе устойчивое! ь и "подчиняется" одной из важнейших се форм закону; 3) объективные законы, представляя собой форму устойчивости, имеют реальную историю, т.е. момент возникновения. период действия и момент прекращения действия.

Эти теоретические положения являются основополаг аю-щими в организации практики воспитания социальной устойчивости у курсантов юридического вуза.

Социальная устойчивость выступает, с одной стороны, как определенная общественная позиция, с другой стержневое качество, определяющее способность личности сот рудника ОВД к саморегуляции поведения в зависимости от решаемых служебных задач. Социальная устойчивость личности означает способность курсанта сохранять и реализовывать в различных условиях личностные позиции, обладать определенным иммунитетом к воздействиям, противоречащим его личностным взглядам, установкам, убеждениям. Социально устойчивый сотрудник ОВД ответственно итйоснтся к своим обязанностям, к своим поступкам; с точки зрения соответствия требованиям профессионально! о долга умеет давать объективную оценку собственному поведению, поступкам товарищей по службе, действиям окружающих людей; способен к самоанализу и самоконтролю; инициативен, готов нести ответственность за коллектив и других людей; способен к сопереживанию, чуток к чужой боли и радости; настойчив в достижении пели деятельности; проявляет усердие. смелость, выдержанность в сложных жизненных ситуациях. Социальная устойчивость курсантов юридического вуза предполагает подготовку их к активному противодействию нормам преступного мира и защите прав i раждан в рамках действующего закона.

Социальная устойчивость эго "определяющее внутреннюю способное!ъ личности к деист вию общественное качество. которое проявляется как более или менее целенаправленная и осознанная деятельность, смысл которой заключается, с одной стороны, в преобразовании существующей действительности и орг энизацин социально оправданных отношений, базирующихся на потребноезно-мотивапионной сфере. с другой в формировании себя как личности конкретного социального гипа"(3). Проблема социальной устойчивости обращена одной гранью к социологии. другой - к психологии, третьей к педагогике. I 1окя1 не социальной устойчивости указывает одновременно и на социальную лстсрмнниро- ванностъ поведения, и на факт психологического состояния индивида, и на необходимый компонент процесса формирования личности. Социальная устойчивость отражается koi ни-тивно, реализуется в структуре побуждений, в содержании профессиональной деятельности, в формах поведения. Личность, являющаяся социально устойчивой, - это социально адекватная личность, тогда как неустойчивость есть признак социальной неадекватности индивида.

Социальная устойчивость - не врожденное качество, оно формируется в процессе обучения, воспитания, самовоспитания. общения, я разнообразной общественно значимой, профессиональной деятельности, на протяжении всей жизни человека, преодолевая различные противоречия.

Как пишет Л.Ю. Сироткин, “воспитание предполагает не просто всестороннее развитие человека, а формирование личности, характеризующейся определенной системой качеств, в которой социальной устойчивости принадлежит одно из ведущих мест. Социальность выступает как специфически человеческий способ существования. Совершенствование личности. обогащение индивидуальности человеческими свойствами и качествами происходит на основе усвоения ею социальных программ. Социальная программа детерминирует внутренний мир человека в соответствии с актуальными потребностями общества. Социально устойчивая личность есть самоорганизующаяся, саморазвивающаяся. саморегулирующаяся система отношений, которая представляет собой динамическую целостность совокупности устойчивых структур. Личность нс может всесторонне развиваться, если она асоциальна Прежде чем развивать свою сущность всесторонним образом, личность должна стать устойчивой целостностью, т.с. быть социально устойчивой. Устойчивость источник развития человека, основа развивающейся всесторонности” (3, 34). Устойчивость обусловливает саморегуляцию внутренних процессов и внешних связей человека, определяет социальное качество личности, степень се включенности в совокупность социальных отношений.

С учетом вышесказанного, в основу построения процесса формирования социальной устойчивости личности сотрудника ОВД должно бы ть положено три принципа: принцип самоорганизации. принцип направленности, принцип саморегуляции.

Принцип самоорганизации предполагает, что самоорганизация есть развиваемая в себе индивидом способность, которая позволяет ему стать участником общественной организации.

-

11 анравленность есть системообразующее свойство личности. в основе которой лежит доминирующая система мотивов, обеспечивающая устойчивость личности. Направленность ориентирует развитие и формирование личности заданными образцами, задаст ей цель деятельности и общения

Саморегуляция означает управление собственным поведением и деятельностью, осуществляемое на основе осознанной необходимости следовать принятым в обществе нормам, законам. Она корректирует противоположно направленные внешние воздействия, приводящие к отклонениям от нормы, и восстанавливает личность в пределах нормы, обеспечивает смену качественных состояний, обусловливает направленность формирования и развития личности. В иг оге саморегуляция обеспечивает устойчивую ориентацию личности в системе социальных отношений (2,35).

Достижение цели воспитания социально устойчивой личности сотрудника ОВД требует адекватной организации процесса воспитания в вузе. В социальном плане воспитание - это специально организованное включение курсантов в освоение и преобразование мира человеческой культуры. Воспитание есть целенаправленное воздействие (в процессе обучения, параллельно с ним или вне его) на курсанта с целью сформировать у негооггрслслснные (рассматриваемые обществом в каждый данный исторический период его развития как социально значимые, позитивные) ценностные ориентации, принципы поведения. системы опенок и тл.. выраженное отношение к себе, другим людям, к труду, к обществу, к миру (ВЛ. Мясищев)

Профессиональная деятельность сотрудника ОВД предъявляет к нему определенные требования и накладывает своеобразный отпечаток на его личность и весь образ жизни. По мнению ученых (В.Л. Васильев, А.В. Дулов. В.Е. Коновалова, А.Р. Ратинов. А.М. Столяренко и др.), деятельность сотрудника органов внутренних дел характеризуется следующими специфическими психологическими особенностями: правовая регламентация, постоянное противоборство и противодействие заинтересованных лиц. наличие властных полномочий, дефицит времени и наличие перегрузок в его работе. широкая коммуникативность, ярко выраженный познавательный характер. Это предполагает повышенную ответа веи-ностьсотрудника за свои решения и действия, требует постоянного волевого напряжения и активной умственной деятельности, способности общения с широкой по своему диапазону средой и др.

В связи с указанными характеристиками профессиональной деятельности сотрудников ОВД проблема формирования социальной устойчивости приобретает свою актуальность.

Организация работы по воспитанию социально устойчивой личности курсанта включает в себя нравственное, правовое просвещение, психологическую подготовку, стимулирование самовоспитания.

Нравственное и социальное совершенствование личности - это непрерывный процесс но привитию этических знаний. моральных убеждений, нравственных качеств и чувств, моральных потребностей и привычек правильного поведения (3). Оно осуществляется при изучении курсантами юридических вузов философских, социальных, педагогических, психологических, юридических и других учебных дисциплин. Важным средством воспитания социальной устойчивости личности является положительный пример. Па занятиях мы рассказываем курсантам о мужестве, героизме сотрудников ОВД, проявленных ими в процессе осуществления профессиональных задач по защите прав и свобод граждан. Па формирование мотивационной сферы курсантов направлены решения задач, позволяющие им делать моральный выбор.

Целью психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел является формирование у них готовности действовать профессионально, грамотно, четко, с высокой работоспособностью в любых сложных условиях служебной деятельности. Особенности этой деятельности требуют развития эмоционально-волевой устойчивости у сотрудников, формирования у них психологической надежности при воздействии стрессовых факторов. Психологическая подготовка осуществляется при решении ситуационных задач, проведении специальных тренингов педагогами и психологами. Профессионально-психологический тренинг представляет собой систему целенаправленных тренировок и упражнений, позволяющих эффективно развивать профессионально значимые, нравственно устойчивые качества личности сотрудника. Данный тренинг предпола! аст также овладение сотрудником системой соответствующих психологических приемов, повышающих эффективность его профессиональной деятельности.

Для проведения психологической подготовки мы в своем опыте используем следующие основные методы профессионально-психологического тренинг а: тренинг познавательных качеств, коммуникативный тренинг; ролевой тренинг; психо-регулнрующис тренировки; психотехнические игры.

Методы профессионально-психологического тренинга позволяют эффективно формировать и развивать необходимые для сотрудников ОВД социально устойчивые качества, практические умения и навыки.

К трекингу познавательных качеств .мы относим грс-нишн по развитию профессиональной памяти, профессиональной наблюдательности и накоплению опыта профессиональных восприятии, тренировки по развитию профессиональной чувствительности.

Коммуникативный тренинг заключается в овладении навыками установления психологического контакта и довс- ригельных отношений, осуществления исихологичсско! о воздействия палии, представляющих оперативный интерес.

В процессе решения оперативЗтогОзужсбных задач сотрудникам приходится выполнять различные роли Умение перевоплощаться, маскировать и мотивировать свое поведение необходимые компоненты профессионального мастерства сотрудников органов внутренних дел^ йГадесь большое значение траст ролевой тренинг для выработки соответствующих качеств. Навыки ролевого поведения развиваются путем осуществления ролевой гимнастики специальных упражнений в придании речи и неречевым средствам внешне выраженных признаков, соответствующих заданной роли, в развитии способности к импровизации при применении этих средств. Большое место в своей работе с курсантами уделяется достижению успеха в разнообразной профессиональной деятельности.

Для овладения навыками саморегуляции эмоционально-волевых процессов мы успешно используем психорегулирующие тренировки. Эти тренировки направлены на овладение навыками использования простейших методов саморегуляции, позволяющих регулировать эмоциональные состояния личност и, снимать излишнее напряжение, создавать определенный положительный настрой в деятельности сотрудника. В эту же группу входят и аутогенная тренировка, овладение приемами волевой саморегуляции.

Психотехнические игры - эффективный метол психоло-। ической подготовки сотрудников, применяемый для формирования определенных качеств, средствами игрового поведения. Психотехнические игры предусматривают выполнение определенных ролей, взаимных действий, на основе которых складываются ситуации, психологически близкие к практическим. имевшим место в действительности.

К методам психологической подготовки относятся и пси-холопмсскос моделирование условий и трудностей оперативно-служебной деятельности это комплекс приемов, способов и средств, позволяющих создать внешние и внутренние (психологические) условия, близкие к реальным условиям оперативно-служебной деятельноети.

Среди методов психологической подготовки мы используем и метод пснхолошчсского анализа и решения практических задач, достоинством которого является реальная проверка уровня профессионально-психологической подготовленности сотрудников в реальной социальной действительности. Решение практических ситуаций позволяет сотрудникам применять полученные практические знания, навыки и умения в оперативно-служебной деятельности.

Важным условием формирования социальной устойчивости сотрудников ОВД является включение их в процесс самовоспитания. Ойо требует активного осознания личностью своего “Я" (самосознания), отношений с окружающим миром (определенного мировоззрения), своего жизненного опыта, самого процесса работы над собой. Чем выше уровень самосознания, тем более устойчивым и эффективным становится и самовоспитание (самопознание, самоанализ, самооценка, самотестирование, самоорганизация, самости мул иро-ваиис, самокритика, самоисправлснис и т.д.). По определению психологов, самопознание является первой предпосылкой активности развивающейся социально устойчивой личности. Не познав себя, нс сопоставляя себя с другими, не оценив своего “Я", человек нс способен к самооценке. Самопознание выражается в стремлении определить “кто есть я" на фоне "кто есть кто".

Курсант юридического вуза, изучая самого себя, познает в самом себе различные качества личности (волю, характер. способности), анализирует свое повеление и действия? соотносит их с поведением других людей, соизмеряет свои успехи и неудачи. Он начинает больше внимания уделять своему внешнему виду, критически относится к своему поведению. Опенка себя происходит в основном тремя способами: курсант сравнивает себя с мысленным или реальным идеалом; дает самооценку на основе достигнутого; сопос-тавлясг мнение о самом себе с мнением старших товарищей или друзей. Самопознание является важным компонентом самовоспитания. Через самовоспитание, поскольку оно связано с самостоятельным, активным продумыванием правил, норм, законов, системы человеческих отношений и т.п., лежи г пуп. к превращению взглядов в убеждения. 11а основе убеждения формируется жизненная позиция личност. Продуманная и целенаправленная воспитательная работа курсантов в вузе обязательно порождает встречный процесс самовоспитание.

В процессе участия в разнообразной социально значимой деятельности, организуемой преподавателями в стенах вуза и вне его, развивается самостоятельность важное качество социальной устойчивости личности. Для курсантов организую! встречи с сотрудниками органов внутренних дел, суда и прокуратуры, участниками боевых действий в "горячих точках", с представителями общественных организаций, проводя 1Ся диспуты на моральные и правовые гемы. В своей работе с курсантами большое место мы уделяем подготовке их к правовому просвещению среди населения. Курсанты встречаются с учащимися школ, с их родителями, выступают среди студентов вузов города по вопросам защиты законности !раждан. получают опыт общественной работы.

Список литературы Формирование социальной устойчивости у курсантов

- Ленин В.И. Поли. собр. соч. - Т. 29.

- Сироткин Л.Ю. Формирование лИчности: проблемы устойчивости. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1992.

- Чудновский В.Э. Нравственная устойчивость личности: Психологическое исследование. - М.: Педагогика, 1981.