Формирование социогуманитарной культуры студентов университета

Автор: Караваева Светлана Анатольевна

Рубрика: Экспериментальные материалы

Статья в выпуске: 3-4 (7-8), 2019 года.

Бесплатный доступ

В условиях снижения уровня культуры личности в постиндустриальном обществе все более важное значение приобретает проблема формирования социогуманитарной культуры студентов высшего учебного заведения. Актуальность исследования определяется тем, что в исследованиях выявлена специфика социогуманитарной подготовки студентов вуза, результатом которой является формирование социогуманитарной культуры будущих специалистов; определены методологические и концептуальные основания формирования и развития социогуманитарной культуры будущих специалистов; установлены педагогические условия формирования данного личностного образования.

Культура, культурный человек, социогуманитарная культура, культурологический подход, технологический подход, антропологический подход, студент, модель, педагогические условия, уровни

Короткий адрес: https://sciup.org/170191238

IDR: 170191238 | УДК: 378.147.34.016:37.013

Текст научной статьи Формирование социогуманитарной культуры студентов университета

В условиях снижения уровня культуры личности в постиндустриальном обществе все более важное значение приобретает проблема формирования социогуманитарной культуры студентов университета.

Именно данное личностное образование способствует процессу личностного развития и формированию способности противостоять негативным процессам, которые происходят в обществе.

Изучение литературы показало, что социогума-нитарная подготовка специалиста в области образования исследовалась многоаспектно. Разработаны методологические подходы и принципы гуманитаризации образования (Н. Г. Багдасарян, В. И. Беляева, Л. Г. Викторова, В. И. Горбунов, Л. В. Хазова и др.); проанализированы функции гуманитарной подготовки в целом и конкретных гуманитарных дисциплин (Л. Г. Викторова, В. И. Горовая, С. И. Уляев, В. В. Грабарь, Б. Б. Косов, А. Н. Кузнецов, М. И. Надеева и др.); разработаны отдельные аспекты проблемы формирования социогуманитарной культуры специалиста (Л. Г. Викторова, М. Ю. Горбухова, А. С. Запесоцкий, В. Л. Кургузов, М. И. Надеева, А. Н. Ременцов, С. М. Серегин и др.).

Тем не менее в современной педагогической теории практически отсутствуют исследования, посвященные системному рассмотрению проблемы формирования социогуманитарной культуры студентов университета. Такая постановка вопроса требует исследования следующих основных аспектов проблемы:

-

— методологические и концептуальные основания формирования и развития социогуманитарной культуры будущих специалистов;

-

— специфика социогуманитарной подготовки студентов университета, результатом которой является формирование социогуманитарной культуры будущих специалистов;

-

— педагогические условия формирования социогуманитарной культуры.

Научная новизна нашего исследования заключается в том, что выявлена сущность понятия «социогуманитарная культура»; определены концептуальные основания формирования и развития социогуманитарной культуры; выявлены и экспериментально проверены педагогические условия формирования социогуманитарной культуры студентов университета.

Практическая значимость исследования заключается в том, что сконструирована и внедрена в образовательный процесс университета модель формирования социогуманитарной культуры будущих специалистов на основе культурологического, технологического и антропологического подходов при реализации принципов рефлексивности, диалогичности, проблемности, системности, личностной направленности.

Материалы и методы

В качестве обобщенной стратегии решения проблемы формирования данного личностного образования нами были использованы культурологический, технологический и антропологический подходы, что позволило выделить различные уровни функци- онирования социогуманитарной культуры как социального, технологического и личностного явления.

«Актуальность культурологического подхода вызвана необходимостью научения растущего человека жить рядом с другими людьми. Только этот подход позволяет ввести растущую личность в по-ликультурное пространство современного мира, открывая для нее одновременно национальные и общечеловеческие ценности.

Культурологический подход позволяет раздвинуть границы личностного пространства, создает условия для приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, способствует становлению личностной культуры» [11].

Технологический подход предполагает обучение будущих специалистов с помощью практикоориентированных разработок, использование активных форм обучения, транслирование эффективного передового опыта, расширение репертуара профессионального поведения.

Антропологический подход позволяет выйти за пределы познания и практического освоения действительности. Предметом исследования становится личность, механизмы ее формирования и развития.

Выбор данных научных подходов был обусловлен тем, что:

-

— культурологический позволяет выявить сущностные характеристики социогуманитарной культуры;

-

— технологический подход способствует разработке методико-инструментального обеспечения процесса формирования социогуманитарной культуры;

— антропологический подход позволяет установить взаимосвязи, закономерности и особенности функционирования социогуманитарной культуры.

В данном случае мы опирались на положения, разработанные В. И. Слободчиковым и Е. И. Исаевым [15], которые рассматривали типы отношения человека с миром как три парадигмальные установки: «человек-природа» — естественнонаучная парадигма; «человек-общество» — практическая; «человек-культура» — гуманитарная. Первая установка предполагает объективное изучение фактов и явлений окружающего мира; вторая — субъективное истолкование с позиций эксперта-практика; третья — обращена к личностным ценностям, к духовности человека.

Исходя из этого социогуманитарную культуру можно понимать в разноуровневом контексте. В первом случае данное образование является под- системой культуры сообщества и предполагает сохранение интеллектуального потенциала нации. Во втором — мирное сосуществование всех со всеми при сохранении разнообразия и уникальности культур. В третьем — личностное образование, позволяющее человеку сохранить как свою целостность, так и целостность другого человека, опираясь на общечеловеческие ценности, познание себя и других через понимание, сопереживание, соучастие.

При этом структурными компонентами социо-гуманитарной культуры являются следующие:

-

— мотивационный (увлеченность процессом познания себя и окружающего мира, направленность на саморазвитие, самообразование, самоактуализацию, способность ставить цели, установка на «альтруизм»);

-

— когнитивный (объем знаний об определенных терминах и понятиях, связанных с культурой, знаний гуманитарных дисциплин);

-

— деятельностный (умение использовать знания гуманитарных дисциплин в процессе взаимодействия с людьми с опорой на гуманистические ценности);

— рефлексивный (способность анализировать, оценивать, интерпретировать факты культуры и оценивать свое поведение с точки зрения нравственных принципов).

На основе выделенных подходов и трудов ряда авторов [1; 3; 5; 13] нами была разработана модель формирования социогуманитарной культуры, которая представлена в виде взаимосвязанных блоков: целевого, содержательного, технологического и результативного (рис. 1).

Мы выделили три уровня сформированности социогуманитарной культуры:

-

— низкий — преобладают внешние мотивы в познавательной деятельности, не стремится познавать себя, низкий уровень направленности на саморазвитие и самосовершенствование; объем знаний об определенных терминах и понятиях, связанных с культурой, незначительный; низкий уровень рефлексии, неспособен оценивать факты культуры с точки зрения их общественной и личностной значимости; в деятельности преобладает фрагментарное, репродуктивное мышление, не осознает смысл деятельности, низкий уровень самоуправления, самоконтроля; система гуманистических ценностей не сформирована, низкий уровень коммуникативных способностей;

— средний — проявляется широкий круг разнородных мотивов в познавательной деятельности; стремление познавать себя есть, но неспособен к самоизменению, направленность на саморазвитие и самосовершенствование полностью не сформирована; средний объем знаний об определенных терминах и понятиях, связанных с культурой; средний уровень рефлексии, способен оценивать факты культуры с точки зрения их общественной и личностной значимости, но не может их интерпретировать; в деятельности преобладает комплексное, логическое мышление, осознает смысл своей деятельности, средний уровень самоуправ- ления, самоконтроля; система гуманистических ценностей сформирована не полностью, средний уровень коммуникативных способностей;

— высокий — преобладает познавательный мотив; есть стремление познавать и изменять себя, сформирована направленность на саморазвитие и самосовершенствование; имеет широкий объем знаний об определенных терминах и понятиях, связанных с культурой; высокий уровень рефлексии, способен оценивать факты культуры с точки

|

3S (D 2 О ю |

Цель: формирование социогуманитарной культуры студентов вуза |

||

|

Психолого-педагогические принципы: рефлексивности, диалогичности, проблемности, системности, личностной направленности |

|||

|

Задачи:

|

|||

|

3S ^ R о X Н о cd t^ ^ Ю & О о О |

Содержание обучения |

||

|

Включение в программу социально-гуманитарных дисциплин профессионально значимой информации |

Оптимальное сочетание социально-гуманитарных и психолого-педагогических методов |

Использование в содержании обучения разнообразных дидактических материалов для практического овладения компетенциями |

|

|

3S S W О о 5 ° g ю о к X о н |

Формы, методы и средства обучения |

||

|

Формы обучения: лекции, практические занятия, экскурсии, конференции |

Социально-гуманитарные методы: биографический, историко-генетический, повествовательный, моделирования Психолого-педагогические методы: дискуссионные, кейс-методы, игровые, групповые, тренинги |

Средства обучения: кейсы, сценарии игр, тренингов, методические указания к самостоятельной работе студентов |

|

|

3S Я m 5 * со о рц |

Критерии: мотивационный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный Уровни: высокий, средний, низкий |

||

|

Результат: сформированность социогуманитарной культуры |

|||

Рис. 1. Модель формирования социогуманитарной культуры

зрения их общественной и личностной значимости, может их интерпретировать; в деятельности преобладает креативное мышление, осознает смысл своей деятельности, обладает высоким уровнем самоуправления, самоконтроля; система гуманистических ценностей сформирована полностью, высокий уровень коммуникативных способностей.

Решение проблемы формирования социогума-нитарной культуры во многом зависит от выбора педагогических условий. Мы выделили следующие педагогические условия успешного формирования социогуманитарной культуры студентов университета на основе культурологического, технологического и антропологического подходов:

-

— формирование мотивации к развитию со-циогуманитарной культуры происходит на основе ценностных установок к познавательной деятельности и самопознанию;

-

— развитию компонентов социогуманитарной культуры способствует разработка дидактического обеспечения процесса формирования данного личностного образования;

— интеграция компонентов социогуманитарной культуры осуществляется в процессе использования инновационных образовательных технологий: проблемно-диалоговой, игровой, кейс-стади и др.

Исходя из перечисленных особенностей социо-гуманитарного познания «при выборе методов исследования социогуманитарной культуры студентов возникает вопрос о соотношении качественных и количественных методов. Качественные методы позволяют обеспечить глубокое, индивидуальное понимание изучаемых явлений и процессов. В то же время количественные методы вместе с качественными методами могут составить “взаимно дополняющие средства”» [10]. Таким образом, мы использовали следующие качественные методы исследования: беседа, наблюдение, групповая дискуссия, а также количественные — тесты, анкеты, опросы.

Подбор методик осуществлялся с учетом необходимости диагностики всех компонентов социо-гуманитарной культуры (мотивационный, когнитивный деятельностный, рефлексивный).

Использовался следующий инструментарий:

-

1) тест «Готовность к саморазвитию» В. Павлова [6]; методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-по-требностной сфере О. Ф. Потемкиной (выявление установок «альтруизм — эгоизм») [7];

-

2) авторская методика (С. А. Караваевой) «Социо-гуманитарная культура в понятиях», состоящая

из 30 заданий тестового характера, в которых испытуемые выбирали верные ответы из предложенных вариантов. Методика направлена на оценку знаний того, что такое социогуманитарная культура, какова ее структура, основных понятий, которые необходимо знать культурному человеку.

-

3) методика исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена (в адаптации Е. С. Михайловой) для диагностики уровня развития коммуникативных способностей, позволяющих испытуемым использовать знания гуманитарных дисциплин в процессе взаимодействия с людьми с опорой на гуманистические ценности [11];

-

4) рефлексия оценивалась по методике А. В. Морозова «Способность к рефлексии» [12].

В течение трех лет (2016—2019) мы проводили исследование, в котором приняли участие 80 студентов вузов Троицка Челябинской области (Троицкого филиала Челябинского государственного университета и Института ветеринарной медицины Южно-Уральского государственного аграрного университета). Эксперимент проходил на базе ЧелГУ в Троицком филиале. Целью эксперимента являлась проверка эффективности педагогических условий формирования социогумани-тарной культуры студентов. Экспериментальные и контрольные группы студентов были подобраны таким образом, чтобы контролируемые параметры несущественно различались.

Результаты тестирования показали, что экспериментальные и контрольные группы разного года приема в университет по рассмотренным показателям несущественно отличаются между собой. В контрольных группах процесс формирования социогуманитарной культуры носил традиционный характер; в экспериментальных проверялась эффективность комплекса педагогических условий, определенная гипотезой.

Рассмотрим особенности.

Изучение социально-гуманитарных дисциплин предполагает фиксацию в содержании образования и обнаружение в познавательной деятельности личностного отношения к себе, изучаемым явлениям и объектам окружающего мира. Например, в процессе преподавания истории, философии, психологии и педагогики применялись особого типа задания: задачи на ценностно-смысловую ориентировку, содержащие проблемные ситуации особого рода — ценностные проблемные ситуации. Обучающиеся должны решать ее, руководствуясь определенными ценностными ориентациями.

Развитие структурных компонентов социогума-нитарной культуры и их интеграция происходят при использовании в образовательном процессе интерактивного обучения, суть которого заключается в том, что все студенты вовлекаются в процесс познания и активного взаимодействия. При этом диалогическое общение способствует самораскрытию каждого участника, развитию умений работать в команде, быть гибким, мобильным. Главным становится понимание того, что любое действие, слово, даже мысль оказывают влияние на других людей, что в большей степени необходимо обращать внимание на свое внутреннее состояние, свои мысли, а это гораздо сложнее, чем анализировать других. В процессе такого взаимодействия приходит понимание того, что сущность человека проявляется именно в отношении к другому человеку.

Регулярное применение на занятиях интерактивных технологий позволило обучающимся овладеть методами самостоятельной работы, что способствовало, в свою очередь, развитию компонентов социогуманитарной культуры.

Успешному формированию социогуманитарной культуры студентов способствовало также дидактическое обеспечение этого процесса. По всем дисциплинам гуманитарного цикла разработаны методические рекомендации к практическим занятиям, а также к организации самостоятельной работы.

Результат

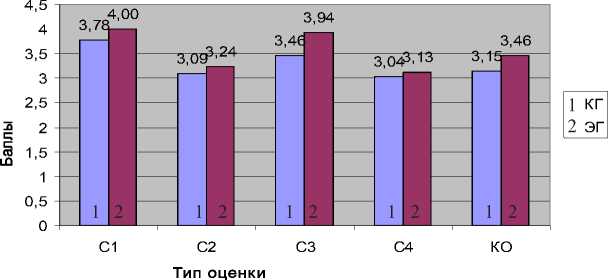

Реализация выдвинутых нами теоретических положений и педагогических условий формирования социогуманитарной культуры позволила оптимизировать рассматриваемый процесс. Представленные результаты позволяют оценить, насколько успешной была данная работа, которая в совокупности и определяет эффективность рассматриваемого процесса (рис. 2).

Рис. 2. Средние значения по группам (методика Дж. Гилфорда и М. Салливена)

Результаты изменения степени выраженности готовности к саморазвитию представлены в табл. 1. По ним можно судить о том, что готовность к саморазвитию у студентов на начальной стадии обучения достаточно высока. И только к концу второго курса наблюдаются значимые отличия в экспериментальной и контрольной группах. Это объясняется созданием творческой и психологически комфортной атмосферы в процессе формирования социогуманитарной культуры у студентов экспериментальной группы. Большая часть студентов стремятся к самопознанию.

Результаты изменения установки на альтруизм представлены в табл. 2. Как видно, в экспериментальной группе наблюдаются значительные изменения в степени выраженности установки на альтруизм (на 10,43 и 16,77 %). Это объясняется тем, что в экспериментальной группе применялись интерактивные методы обучения. Например, использовались ролевые игры, в которых поведение, связанное с оказанием помощи, провоцировалось ситуацией. При этом студенты должны были оценить ситуацию, определить ее значимость, понять, какого характера должна быть помощь, и т. д.

Результаты исследования по авторской методике (С. А. Караваевой) «Социогуманитарная культура в понятиях» показали, что уровень знаний основных понятий, которые необходимы человеку с высоким уровнем социогуманитарной культуры, в экспериментальной группе оказались выше, чем в контрольной: количество человек, имеющих высокий уровень в ЭГ выше на 25 %, средний — на 15 %.

Результаты по методике исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена представлены на рис. 2. Сравнение средних величин показывает, что по каждому из субтестов наблюдается прирост среднего значения в экспериментальной группе, в то время как в контрольной группе среднее значение осталось на том же уровне.

Наиболее значимое отличие между контрольной и экспериментальной группами наблюдается при выполнении субтеста № 3 «Вербальная экспрессия», что говорит о способности понимать различия сходных вербальных реакций человека в зависимости от ситуационного контекста. Такое различие не случайно, так как при проведении тренингов уделялось значитель-

Таблица 1

Динамика готовности к саморазвитию у студентов

|

Группа |

Готовность к саморазвитию, % к максимально возможному баллу |

||

|

Начальное тестирование |

1-й срез |

2-й срез |

|

|

Контрольная |

60,34 |

64,32 |

65,56 |

|

Экспериментальная |

61,28 |

69,78 |

78,35 |

Таблица 2

Динамика установки на альтруизм у студентов

|

Группа |

Установка на альтруизм, % к максимально возможному баллу |

||

|

Начальное тестирование |

1-й срез |

2-й срез |

|

|

Контрольная |

55,36 |

57,22 |

58,59 |

|

Экспериментальная |

57,28 |

67,65 |

75,36 |

ное внимание оценке вербальных проявлений коммуникаторов и развитию словесных приемов и техник общения.

По результатам субтеста № 1 в экспериментальной группе достигнуто среднее значение 4 балла, что позволяет назвать уровень развития способности понимать последствия поведения высоким. Одновременно это свидетельствует и о высоком уровне рефлексии. Рассматривая средние значения композитных оценок по группам, можно увидеть, что испытуемые демонстрируют сводный балл по четырем субтестам на уровне 3 и выше, что соответствует среднестатистической норме.

Статистическая обработка полученных результатов по методу Стьюдента и критерию Пирсона (χ-квадрат) показала достоверность различия экспериментальных данных в контрольной и экспериментальной группах.

Обсуждения

Для определения авторского понятия социо-гуманитарной культуры необходимо определить адекватный подход к культуре. В контексте философского понимания культуры можно выделить два подхода: реалистический и идеалистический. Реалисты понимают культуру как атрибут человеческого социального поведения и обычно определяют ее через приобретенные обычаи, привычки и институты [3; 9].

Для философов идеалистического направления культура — это идея, а не явление. Для них культура связана с интеллектуальными идеалами и представляет собой все художественные и интеллектуальные достижения человечества [3].

В социологическом понимании «культура выражается в социальных отношениях, имеет социаль- ную природу и рассматривается как динамичное, сложное образование. Только живя в обществе, человек может стать культурным, то есть реализовать тот потенциал, который заложен в нем от природы» [8].

В психологии также накоплен материал, позволяющий рассматривать культуру как способ человеческой деятельности, имеющий свою специфику.

М. С. Гусельцева [4] отмечает, что культура — это своего рода атмосфера психического развития. Можно согласиться с этой точкой зрения, так как на развитие психики большое влияние оказывают внешние факторы, то есть в данном случае речь идет о влиянии социума. Через взаимодействие с культурой социума происходит развитие индивидуальной культуры человека, которая представляет собой знания, личностный опыт, ценностные ориентации, то есть все, что составляет внутренний мир человека как отражение тех культурных текстов, которые нашли отклик в душе человека.

В культурологии можно встретиться с различным пониманием культуры: одни авторы рассматривают ее как социальный феномен, другие — как духовный. В одном случае главным фактором развития культуры является общество, в другом — собственная духовная активность. Например, М. Ким отмечает, что культура — это состояние духовной жизни общества [См.: 16]. Э. Е. Платонова пишет, что культура — это личный опыт каждого человека, феномен диалога человека с жизнью [14].

Для культуролога культура — это проявление духа. Но духовное не синоним культурного. Дух может проявляться и в форме цивилизации. А цивилизация в большей степени связана с достижениями техники.

Таким образом, культура может выступать в виде формы или в виде содержания. Содержанием культуры должна быть человечность. Если ее нет, то остается одна форма, подобная культурной. А это, скорее всего, будет имитацией культуры.

Можно сказать, что в человеке как сложной системе существует несколько граней бытия: физическая, психическая, социальная, духовная. И культура, таким образом, может проявляться на разных уровнях: физическом (физическая культура), психическом (психическая культура), социальном (социальная культура), духовном (духовная культура). Все эти уровни проявления культуры тесно связаны и находятся в интегративном единстве. Поэтому социогуманитарную культуру можно рассматривать через ее взаимодействие с другими видами культуры.

Исходя из анализа научной литературы и опираясь на культурологический подход в понимании культуры, мы считаем, что культура — это накопленный человечеством духовно-нравственный опыт, направленный на благо общества, человека и всего мира; культурный человек — это человек, обладающий непротиворечивой системой духовно-нравственных качеств, позволяющей принимать решения и действовать во благо общества, человека и страны [8].

Социогуманитарная культура — личностное образование, позволяющее человеку сохранить как свою целостность, так и целостность другого человека, опираясь на общечеловеческие ценности, познание себя и других через понимание, сопереживание, соучастие.

По итогам первичной психодиагностики были определены основные проблемные зоны в развитии компонентов социогуманитарной культуры. Так, в ходе прохождения методики «Готовность к саморазвитию» было выявлено, что большинство студентов контрольной и экспериментальной групп имеют высокий уровень познавательной мотивации (56 и 60 % соответственно), но не готовы к самоизменению, могут самосовершенствоваться, но не хотят себя знать (36 и 40 % соответственно), на высоком уровне готовности к саморазвитию оказалось 18 % в контрольной группе и 24 % в экспериментальной.

Результаты, полученные по методике Дж. Гилфорда и М. Салливена показали, что средние баллы по группам в каждом из пяти видов оценок соответствуют среднестатистической норме, то есть превы- шают 3 балла. Наиболее низкие средние баллы выявили субтесты № 4 «Истории с дополнением» (3,04 в контрольной и 3,03 в экспериментальной) и № 2 «Группы экспрессии» (3,09 в контрольной и 3,06 в экспериментальной). Таким образом, в качестве актуальных для развития способностей в процессе формирования социогуманитарной культуры были выделены следующие:

— умение определять мотивы поведения людей, предсказывать последствия поведения участников взаимодействия;

— понимать состояния, намерения, чувства людей по невербальным проявлениям, умение давать правильную интерпретацию ситуации общения.

Все описанные выше результаты были учтены при разработке модели и реализации педагогических условий формирования социогуманитар-ной культуры.

Заключение

Наше исследование позволило сделать ряд общих выводов в рамках решения данной проблемы:

-

1. Системное исследование и анализ психологопедагогической литературы позволили установить, что актуальность проблемы формирования социогуманитарной культуры у студентов университета обусловлена противоречием между необходимостью формирования данного личностного образования в современных условиях и недостаточным количеством исследований в теории и практике высшего образования.

-

2. Выявлена сущность понятия «социогумани-тарная культура».

-

3. Разработаны и охарактеризованы критерии сформированности социогуманитарной культуры будущих специалистов.

-

4. Разработана модель формирования социогу-манитарной культуры.

-

5. Установлено, что эффективное функционирование модели формирования социогуманитарной культуры обеспечивается посредством реализации комплекса педагогических условий:

-

— формирование мотивации к развитию со-циогуманитарной культуры происходит на основе ценностных установок к познавательной деятельности и самопознанию;

-

— развитию компонентов социогуманитарной культуры способствует разработка дидактического обеспечения процесса формирования данного личностного образования;

-

6 . Результаты экспериментальной работы подтвердили, что разработанная модель формирования социогуманитарной культуры студентов является эффективной.

— интеграция компонентов социогуманитарной культуры осуществляется в процессе использования инновационных образовательных технологий: проблемно-диалоговой, игровой, кейс-стади и др.

Список литературы Формирование социогуманитарной культуры студентов университета

- Астахова, Л. В. Развитие культурной компетентности студента в постиндустриальном обществе: императивы капитального подхода / Л. В. Астахова // Интеграция образования. — 2017. — Т. 21, № 1. — С. 35—44.

- Белановский, С. А. Методика и техника фокусированного интервью / С. А. Белановский. — М., 1993. — 63 с.

- Горбухова, М. Ю. Формирование социогуманитарной культуры личности в образовании: вербальный коммуникативный механизм : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11/ М. Ю. Горбухова. — Барнаул, 2012. — 201 с.

- Гусельцева, М. С. Категория культуры в психологии и гуманитарных науках / М. С. Гусельце-ва // Вопросы психологии. — 2006. — № 5. — С. 3—14.

- Демченкова, С. А. Формирование общекультурных компетенций бакалавров технического вуза : автореф. дис. ... канд. пед. наук / С. А. Демченкова. — М., 2013. — 23 с.

- Зеер, Э. Ф. Психология профессионального развития : учеб. пособие / Э. Ф. Зеер. — М. : Академия, 2006. — 240 с.

- Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. — СПб. : Питер, 2014. — 512 с.

- Караваева, С. А. Социогуманитарная культура: сущность понятия и уровни функционирования / С. А. Караваева // Внедрение результатов инновационных разработок: проблемы и перспективы : сб. междунар. науч.-практ. конф. (18 нояб. 2016 г., Екатеринбург) : в 4 ч. Ч. 2 / Уфа : МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. — С. 131—134.

- Кемеров, В. Философская энциклопедия / В. Кемеров. — М. : Акад. проект, 1998. — 240 с.

- Кэмпбелл, Д. Модели эксперимента в социально-психологических и прикладных исследованиях / Д. Кэмпбелл. — М. : Прогресс, 1980. — 392 с.

- Михайлова, Е. С. Социальный интеллект. Концепции, модели, диагностика / Е. С. Михайлова. — СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. — 123 с.

- Морозов, А. В. Деловая психология / А. В. Морозов. — СПб., 2000. — 576 с.

- Плаксина, Ю. Г. Формирование информационно-коммуникативной компетенции студентов вуза при изучении общих математических и естественнонаучных дисциплин : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ю. Г. Плаксина. — М., 2007. — 24 с.

- Платонова, Э. Е. Культурология / Э. Е. Платонова. — М. : Акад. проект, 2003. — 243 с.

- Слободчиков, В. И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека. Развитие субъективной реальности в онтогенезе : учеб. пособие для вузов / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. — М. : Школьная пресса, 2000. — 416 с.

- Теория культуры : учеб. пособие / под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. — СПб. : Питер, 2008. — 592 с.

- Cafagna, A. C. A Formai Analysis of Définitions of "Culture" / A. C. Cafagna // Essays in the Science of Culture. In Honor Leslie A. White / ed. by G. E. Dole, R. L. Carneiro. — N. Y., 1960. — P. 111—132.

- Taylor, W. W. A Study of Archaeology / W. W. Taylor // Memoirs of the American Anthropological Association. — 1948. — Vol. 69.