Формирование технической стороны процесса чтения у учащихся с тяжелой степенью выраженности дизартрии

Автор: Васильева М.В.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 4 (71) т.13, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается вопрос формирования технической стороны чтения у учащихся с тяжелой степенью выраженности дизартрии, характеризующийся следующими критериями: скоростью, способом, правильностью прочитанного и использованием интонационных составляющих, формирующих выразительность чтения у школьников. Учащиеся с дизартрией данной степени относятся к группе детей с ОВЗ, с тяжелыми речевыми нарушениями. В условиях инклюзии современного образования проблема обучения чтению данной группы детей становится одной из важнейшей фундаментальных компетенций младшего школьника с дизартрией. Особенности обучения технической стороне чтения школьников с тяжелой степенью дизартрии, описанные в статье, требуют создания специальных вариативных программ коррекционного воздействия. Знание индивидуально - дифференцированных программ для данной категории детей особенно важно для учителей начальных классов и учите-лей-логопедов и других категорий специалистов, работающих с такими детьми.

Дети с тяжелой степенью выраженности дизартрии, техническая сторона чтения, правильность, скорость и способ чтения, выразительность чтения

Короткий адрес: https://sciup.org/140220052

IDR: 140220052

Текст научной статьи Формирование технической стороны процесса чтения у учащихся с тяжелой степенью выраженности дизартрии

Исходя из многочисленных определений понятия «чтение», можно сделать вывод, что чтение - это вид коммуникативно-познавательной речевой деятельности и сложный когнитивный процесс. Следуя из понимания сущности процесса, можно говорить о технологичности формирования и коррекции этого процесса у младших школьников. Особенно актуальны, эти вопросы для учащихся младшей школы с речевой патологией, в частности, с дизартрией [7-11] .

По мнению Л.И. Беляковой, «дизартрия» обозначает расстройство произносительной стороны речи, при котором страдает звукопроизно-шение и просодическая организация речевого потока[1, 4]. Л.И. Белякова выделяет следующие клинические признаки у детей этой категории, вызванные нарушением иннервации мышц периферического речевого аппарата: нарушение мышечного тонуса; нарушение артикуляционной моторики; нарушение голосообразования; нарушение дыхания. Вторично у учащихся с тяжелой степенью выраженности дизартрии страдают фонематическое восприятие, слоговая структура слова, словарь, а также грамматический строй речи и возможность построения связного высказывания [1, 4].

Несформированность устной речи у детей с дизартрией существенно затрудняет процесс овладения звуковым анализом и синтезом, что, как следствие, отражается на овладении звукобуквенным анализом и синтезом. Нарушения зрительно-гностического и зрительно - простран- ственного характера не позволяют сформировать устойчивые образы букв, слога и слова. Это нарушает процесс интеграции слуховой и зрительной информации, необходимый для решения технической задачи во время чтения. В связи с этим решение проблемы формирования технической стороны чтения с помощью разработки специальных методов для учащихся с дизартрией, имеющей тяжелую степень выраженности, является актуальной. Именно отсутствие исследований и наблюдений по данному вопросу создает новизну и актуальность полученных результатов [10, 12, 13].

Целью исследования стало изучение процесса становления технической стороны чтения у учащихся с тяжелой степенью выраженности дизартрии.

Объект исследования: процесс становления технической стороны чтения у учащихся 1 -2 классов с тяжелой степенью выраженности дизартрии.

Предмет исследования: особенности в становлении технической стороны процесса чтения у младших школьников с тяжелой степенью выраженности дизартрии.

Гипотеза исследования: на процесс становления технической стороны чтения влияет степень выраженности дизартрических расстройств. Учащиеся с тяжелой степенью выраженности дизартрии имеют определенные особенности становления навыка чтения, что необходимо учитывать при планировании образовательного процесса в целом, и, в частности, при коррекционном воздействии. Создание адресных коррекционных методик будет способствовать успешному формированию технической стороны чтения вслух у учащихся с дизартрией.

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: проанализировать специальную теоретическую литературу, как базовую теоретическую часть экспериментального исследования, разработать методическую часть исследования, включающую в себя различные диагностические методики, позволяющие исследовать формирование технической стороны процесса чтения у учащихся с диагнозом «дизартрия», провести сравнительный анализ результатов становления технической стороны чтения у детей с тяжелой степенью выраженности дизартрии с целью создания вариативной методики коррекционного воздействия.

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач нами использовались следующие методы: методы эмпирического исследования: обзорно-аналитические, метод индивидуального комплексного обследования младших школьников, констатирующий эксперимент, включающий в себя методы статистического анализа результатов, количественный и качественный анализ результатов.

Методика исследования.

Изучение процесса становления навыка чтения у учащихся с дизартрией проходит с применением методики «Нейропсихологической диагностики, обследования письма и чтения младших школьников» (2008) под редакцией О.Б. Иншаковой [2]. Данная методика позволяет дать полную характеристику динамики развития чтения младших школьников с дизартрией. В ходе четырехкратного обследования (в начале и конце года в 1 и 2 классах) на каждого младшего школьника заполняются индивидуальные протоколы обследования, которые включают в себя текст для чтения, с основными характеристиками технической стороны чтения (скорость, способ, правильность чтения) и подробное обследование смысловой стороны чтения. Ответы учащихся оцениваются по баллам (от 0 до 15 баллов) и заносятся в протоколы. 15–ти бальная шкала оценки позволяет выделить высокий, средний, низкий, нулевой уровни, характеризующие читательские умения детей и успешность выполнения заданий, анализирующих техническую сторону чтения. Все ответы учащихся фиксируются на диктофон. Показатели исследования сравниваются в течение двух лет с аналогичными показателями учащихся КГ, не имеющих речевого дефекта.

Экспериментальное исследование проходит в период с 2006 по 2010 г. на базе специальной школы-интерната №4 V вида для детей с тяжёлыми нарушениями речи и на базе общеобразовательных школ №14 и №40 г. Владимира. В процессе обследования выделяется экспериментальная группа (ЭГ n=92) и контрольная группа (КГ n=35). В КГ входят дети в возрасте 7 лет, которые посещают общеобразовательные школы и не имеют речевых нарушений. ЭГ разделяется на 2 подгруппы: ЭП-1 состоит из 8 школьников с диагнозом «псевдобульбарная дизартрия», имеющие логопедические заключения: ОНР (n=8). Остальные 84 учащихся входят в ЭП-2, имеющие минимальную степень выраженности дизартрии и логопедическое заключение ОНР (n = 48) и ФФНР (n=36).

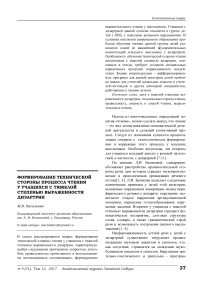

Рис. 1 . Сравнительные результаты обследования скорости чтения (количество знаков в минуту) в ЭП-1 и КГ.

У учащихся с тяжелой степенью выраженности дизартрии на протяжении двух лет в начале и в конце каждого учебного года обследовались навыки чтения вслух, в частности техническая сторона чтения.

Результаты исследования.

Сравнение результатов читательских умений на момент поступления детей с тяжелой степенью выраженности дизартрии в 1 класс по сравнению с результатами КГ показывает, что в ЭП-1 читательские умения детей сформированы хорошо, так как до школы с ними проводится логопедическая работа, включающая подготовку к овладению чтением, о чем свидетельствует опрос родителей.

Анализ результатов изучения становления скорости чтения учащихся КГ и ЭП-1, представлен на рис. 1

-

а) динамические изменения скорости чтения в 1-2 классе у учащихся без речевой патологии (КГ);

-

б) динамические изменения скорости чтения в 1-2 классе у учащихся с тяжелой степенью выраженности дизартрии (ЭП-1).

Результаты, представленные на рисунке 1, показывают, что в обследуемых группах скорость чтения с 1 по конец 2 класса в КГ и ЭП-1 увеличивается.

Во 2 классе у школьников сравниваемых групп наблюдается заметное увеличение скоро- сти чтения с начала к концу учебного года. Средняя скорость чтения КГ к концу 2 класса составляет 400 знаков в минуту, ЭГ-1 всего 170 знаков в минуту. Чтение учащихся ЭП-1 с низкими показателями скорости чтения характеризуется потерей строки и использованием пальца для осуществления слежения по строке во время чтения, трудности слежения проявляются в частом поиске начала строки, начала предложения.

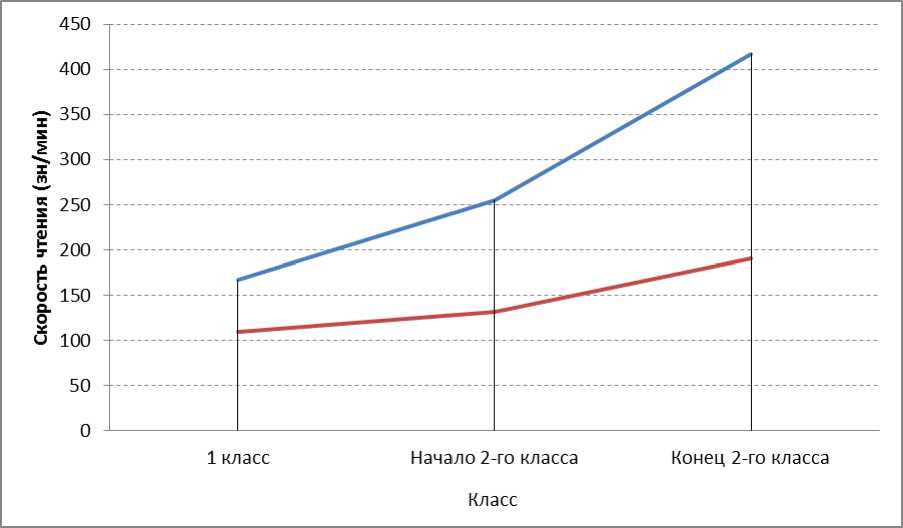

Результаты изучения следующего показателя технической стороны, способа чтения, школьников КГ и ЭП-1 приведены на рис. 2.

-

а) динамические изменения способа чтения в 1-2 классе у учащихся без речевой патологии (КГ);

-

б) динамические изменения способа чтения в 1-2 классе у учащихся с тяжелой степенью выраженности дизартрии (ЭП-1).

На рисунке 2 видно, что достоверных различий в овладении способами чтения в конце 1-ого класса между КГ и ЭП-1 не имеется. У большинства учащихся преобладает слоговой способ чтения, что выявляется при обследовании детей в начале 2 класса. К концу второго года обучения у детей наблюдаются изменения. Все школьники КГ к концу второго года обучения овладевают более высокой ступенью формирования навыка -чтением целыми словами.

Рис. 2. Сравнительные показатели изменений в способе чтения у детей ЭП-1 и КГ.

Большая часть учащихся ЭП-1 с тяжелой степенью выраженности дизартрии остается на прежней ступени формирования навыка, и только некоторые дети переходят на следующую ступень. Приведем пример чтения ученика ЭП-1: «Ме/д/ве/ди/ца с/х/ва/ти/ла о/д/но/го ме/д/ве/жо/н/ка зу/ба/ми за ши/во/ро/т и да/ва/й о/ку/на/ть е/го в ре/ч/ку». Данный пример указывает на то, что школьник ЭП-1 владеет чтением слияниями.Анализ результатов следующего показателя овладения технической стороной чтения, правильности чтения, приведен на рис. 3.

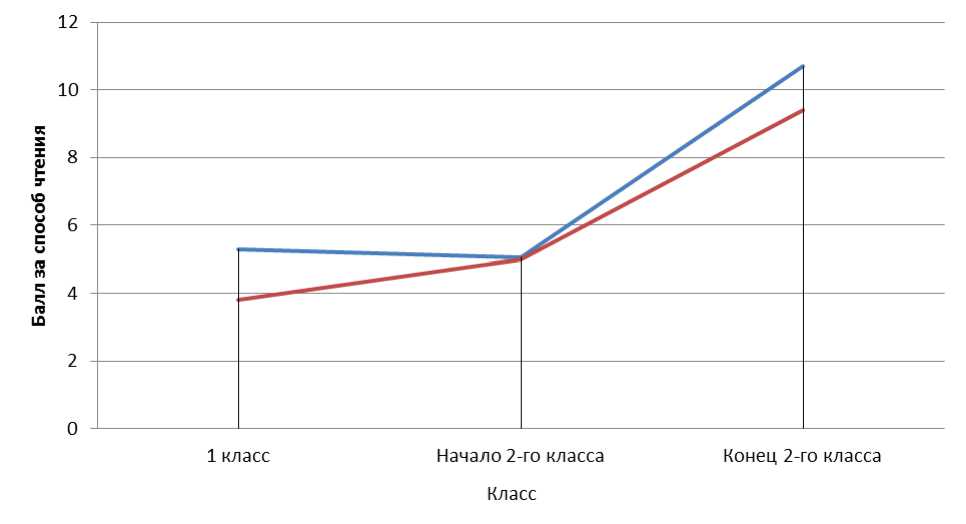

Рис. 3. Сравнительные показатели динамических изменений в правильности чтения у детей ЭГ-1 и КГ.

-

а) динамические изменения правильности чтения в 1-2 классе у учащихся без речевой патологии (КГ);

-

б) динамические изменения правильности чтения в 1-2 классе у учащихся с тяжелой степенью выраженности дизартрии (ЭП-1).

На представленном рисунке 3 видно, что дети всех изучаемых групп в конце 1 класса допускают при чтении вслух большое количество ошибок и не отличаются по данным результатам друг от друга (p=0,75).

В начале второго класса между учащимися всей ЭП-1 и КГ появляются достоверные значимые отличия в количестве ошибок, характеризующих правильность чтения. Количество ошибок у детей КГ заметно уменьшается, а в ЭП-1 ошибки стабильно сохраняются. Все учащиеся этой подгруппы чаще допускают следующие ошибки: смешения оптически сходных букв; замены глухих согласных на звонкие; смешения гласных О-А; смешения соноров Л-Н; замены твёрдых заднеязычных на твёрдые среднеязычные. Наиболее частотно встречается вставка букв при стечениях согласных, например: голубка-«голубоока», захлопнуть - «захолопнуть», прямиком - «парями-ком», бросила - «боросила». Часто обнаруживаются ошибки ударения слов «холоднОй», «берегОм», «сучьЕв», «догнАла» «прямИком», количество которых увеличивается в ЭП-1 к концу 2 класса.

Выразительность чтения у учащихся с дизартрией ЭП-1 к концу обследования не формируется в виду трудностей перехода от слогового способа чтения к чтению целыми словами и трудностей интонирования, связанных с нарушением процесса воспроизведения интонационных структур предложения, вызванного наличием у детей с дизартрией некоординированного, поверхностного, прерывистого дыхания, и, как следствие, особенностей тембра, мелодики, интенсивности, темпа произнесения при чтении речевой синтагмы.

Кроме этого на протяжении всего периода исследования у детей с дизартрией в ЭП-1 отмечается, что в случаях затруднений им требуется оказание стимулирующей, эмоционально-регулирующей, направляющей и иногда организующей помощи со стороны взрослого, так как школьники с дизартрией обнаруживают фрустра-ционные переживания и невротические реакции.

Таким образом, при сравнении результатов исследования технической стороны чтения младших школьников с тяжелой степенью выраженности дизартрии ЭП-1 имеются достоверные отличия с КГ, которые проявляются в скорости чтения, более медленном становлении продуктивного способа чтения целыми словами, в правильности чтения вслух, в отсутствии выразительности чтения, что говорит о необходимости осуществления дифференцированного подхода в коррекционной работе по формированию чтения.

Выводы.

-

• Анализ теоретической и методической специальной литературы показал, что техническая сторона чтения - это сложный психофизический процесс, основанный на качестве работы таких высших психических функций как устная речь и зрительное восприятие. Проблемы формирования технической стороны речи у учащихся с тяжелой степенью выраженности дизартрии с целью разработки специальных методов коррекционного воздействия являются особенно актуальными.

-

• Среди множества методик исследования чтения вслух младших школьников наиболее исчерпывающей и информативной для детей с дизартрией, мы считаем стандартизированную методику Иншаковой О.Б. Данная методика обследования чтения выявляет следующие достоверные отличия у учащихся КГ и ЭП-1 в период обучения чтения с 1-2 класс:

-

– школьники ЭГ читают в 2 раза медленнее, чем учащиеся КГ;

-

- у детей ЭП-1 более длительное время занимает процесс становления плавного чтения по слогам и переход к чтению целыми словами, в то время как все учащиеся КГ к концу 2 класса овладевают чтением целыми словами;

-

- младшие школьники ЭП-1 с тяжелой степенью выраженности дизартрии в сравнении с учащимися КГ допускают в 2 раза больше ошибок при чтении на конец 2 класса. Ошибки носят устойчивый и специфический характер;

-

- в отличие от учащихся КГ, у детей ЭП-1 не формируется выразительность чтения в виду наличия особенностей просодической стороны речи и трудностей в становлении способа чтения целыми словами;

-

- учащиеся ЭП-1 в период обучения чтению нуждаются в оказании стимулирующей, эмоцио-нально-регулирующей, направляющей и организующей помощи со стороны взрослого.

Исследования показателей в 2-х подгруппах с различной степенью выраженности дизартрии

(ЭП-1, ЭП-2) обнаружило следующую разницу и достоверные отличия между школьниками:

– учащиеся ЭП-1 с тяжелой степенью дизартрии поступают в школу с лучшей подготовкой в вопросах обучения грамоте, что на некоторое время оказывает благоприятное воздействие на процесс обучения чтению и сохраняет некоторую стабильность в овладении навыком. Но в скором времени они начинают испытывать трудности в становлении способа чтения, скорости, и особенно выразительности чтения;

– скорость чтения учащихся с тяжелой степенью выраженности дизартрии ЭП-1 имеет значимые отличия от других минимальных степеней проявления дефекта, дети из ЭП-1 чаще теряют начало строки и начало предложения.

– по способу чтения достоверно худшие результаты показывают ученики с тяжелой степенью выраженности дизартрии, овладевая к концу 2 лишь слияниями.

-

• Процесс обучения чтению школьников с тяжелой степенью выраженности дизартрии характеризуется более длительной и детальной отработкой с помощью специальных приемов и форм работы, формирующих скорость, способ и правильность чтения. Для работы с такой категорией детей требуется применение индивидуально-дифференцированного подхода. Разработаны следующие направления коррекционно - педагогического воздействия: формирование позитивной мотивации к процессу чтения, позволяющее удерживать интерес к обучению чтения; формирование фонетической стороны речи, основанный на уточнении и дифференциации звуков; формирование базисных предпосылок к обучению чтению, как основы формирования навыка чтения; формирование зрительно - пространственных ориентировок для усвоения декодирования текстов, как условие преодоления нарушений зрительного восприятия; непосредственно процесс обучения чтению, включающий в себя составление вариативной индивидуальной программы, направленной на преодоление трудностей в овладении конкретным ребенком с тяжелой степенью дизартрии процессом формирования технической стороны чтения.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

-

7.

-

8.

-

9.

-

10.

-

11.

Ахутина Т.В. Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников / Под общей редакцией Т.В. Ахути-ной, О.Б. Иншаковой. – М.: Секачев, 2008. – 47 с. Барт К. Трудности в обучении: раннее предупреждение – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 207 с.

Белякова Л.И. Логопедия. Дизартрия / Белякова Л.И., Волоскова Н.Н. – М.: Владос, 2009. – 287 с.

Гончарова Е.Л. Ранние этапы становления читательской деятельности в норме и при отклонениях в развитии: дисс… докт. пед. наук: 19.00.10, защищена 15.10.2009: утв. 22.01.2009 / Гончарова Елена Львовна. – М., 2009. – 324 с.

Григоренко Е.Л. Влияние индивидуальных особенностей когнитивного развития на овладение навыками чтения и письма младшими школьниками: дисс. докт. псих. наук: 19.00.07, защищена 26.11.2012: утв. 02.02.2013/ Григоренко Елена Леонидовна – М.: МГУ, 2012. – 320 с.

Егоров Т.Г. Психология овладения навыком чтения. – СПб.: КАРО, 2006. – 263 с.

Зимняя И.А. Психология чтения как вида речевой деятельности // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Психологические проблемы обучения технике чтения, смысловому восприятию и пониманию текста». – М., 1989. – 180 с.

Иншакова О.Б. Нарушение письма и чтения: теоретический и экспериментальный анализ / Под ред. О.Б. Иншаковой. – М.: В. Секачев, НИИ Школьных технологий, 2008. – 140 с.

Корнев А.Н. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушением речи. – М.: Айрис-Пресс, 2007. – 120 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с.

Русецкая М.Н. Нарушение чтения у младших школьников: Анализ речевых и зрительных причин: Монография. – СПб.: КАРО, 2007. – 316 с.

PraxisbuchLegasthenie.Lese-und-Rechtschreibschwache – SCHUBI LernmedienAG : Schaffhausen / Auflage, 2005. – 89 с.

-

Список литературы Формирование технической стороны процесса чтения у учащихся с тяжелой степенью выраженности дизартрии

- Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. -М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2006. -319 с.

- Ахутина Т.В. Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников/Под общей редакцией Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой. -М.: Секачев, 2008. -47 с.

- Барт К. Трудности в обучении: раннее предупреждение -М.: Издательский центр «Академия», 2006. -207 с.

- Белякова Л.И. Логопедия. Дизартрия/Белякова Л.И., Волоскова Н.Н. -М.: Владос, 2009. -287 с.

- Гончарова Е.Л. Ранние этапы становления читательской деятельности в норме и при отклонениях в развитии: дисс.. докт. пед. наук: 19.00.10, защищена 15.10.2009: утв. 22.01.2009/Гончарова Елена Львовна. -М., 2009. -324 с.

- Григоренко Е.Л. Влияние индивидуальных особенностей когнитивного развития на овладение навыками чтения и письма младшими школьниками: дисс.. докт. псих. наук: 19.00.07, защищена 26.11.2012: утв. 02.02.2013/Григоренко Елена Леонидовна -М.: МГУ, 2012. -320 с.

- Егоров Т.Г. Психология овладения навыком чтения. -СПб.: КАРО, 2006. -263 с.

- Зимняя И.А. Психология чтения как вида речевой деятельности//Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Психологические проблемы обучения технике чтения, смысловому восприятию и пониманию текста». -М., 1989. -180 с.

- Иншакова О.Б. Нарушение письма и чтения: теоретический и экспериментальный анализ/Под ред. О.Б. Иншаковой. -М.: В. Секачев, НИИ Школьных технологий, 2008. -140 с.

- Корнев А.Н. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушением речи. -М.: Айрис Пресс, 2007. -120 с.

- Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. -М.: Политиздат, 1975. -304 с.

- Русецкая М.Н. Нарушение чтения у младших школьников: Анализ речевых и зрительных причин: Монография. -СПб.: КАРО, 2007. -316 с.

- PraxisbuchLegasthenie.Lese-und-Rechtschreibschwache -SCHUBI LernmedienAG: Schaffhausen/Auflage, 2005. -89 с.