Формирование у будущих инженерных кадров базовых представлений в области физики наноструктур

Автор: Доронин В.А., Рымкевич О.В.

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Дидактика высшей школы

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

Обосновываются возможности развития инженерного образования путем модернизации его содержания. Рассмотрены примеры гармоничного включения основ физики наноструктур в содержание традиционных учебных курсов. Определены задачи изучения данного раздела, в качестве одной из значимых выделено формирование у обучающихся компетентностей, необходимых для применения полученных знаний в профессиональной деятельности. Предложены методические подходы, направленные на изучение фундаментальных основ физики наноструктур в рамках общего курса физики. Установлен образовательный потенциал предметного материала физики наноструктур при подготовке будущих инженеров. Обоснована логика освоения обучающимися содержания нового предметного материала, возможности его интеграции в учебные курсы без существенного увеличения объема учебной нагрузки. Представлен опыт построения компьютерного лабораторного практикума в рассматриваемой области научного знания.

Современные стратегии развития высшего образования, подготовка инженерных кадров, физика наноструктур, компетентностный подход в образовании

Короткий адрес: https://sciup.org/148328813

IDR: 148328813 | УДК: 378.147 | DOI: 10.18137/RNU.HET.24.02.P.053

Текст научной статьи Формирование у будущих инженерных кадров базовых представлений в области физики наноструктур

ственному увеличению учебного времени. Здесь обновление предметного материала дополнительным, относящимся к физике наноструктур, может быть реализовано в рамках лекционных, семинарских, практических, а также лабо- раторных занятий, в том числе виртуальных.

В основу предлагаемого методического приема подготовки обучающихся в области физики наноструктур положен комплекс идей.

-

1. Интеграция основ физики наноструктур в процесс подготовки будущих инженеров должна иметь практическую направленность,по-зволяющую обучающимся осваивать принципы работы приборов микро- и наноэлектроники, а так-

- ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ БАЗОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ НАНОСТРУКТУР

-

2. Процесс изучения основ физики наноструктур должен осуществляться путем обновления содержания предметного материала традиционно изучаемых учебных дисциплин.

-

3. Освоение обучающимися нового содержания может осуществляться в рамках различных форм занятий, в том числе внеаудиторных.

же отражать фундаментальность данной области научного знания.

Обновление содержания обучения физике новым предметным материалом. Рассмотрим возможности интеграции предметного материала фундаментальных основ физики наноструктур в курс общей физики.

На этапе лекционных занятий в курсе «Молекулярная физика» при изучении модели взаимодействия неполярных молекул, основанной на степенной функции-потенциале Леннарда-Джонса (the Lennard-Jones potential), обучающиеся изучают современные методы контактной и полуконтакт-ной атомно-силовой микроскопии. В рамках задачи освоения обучающимися материала физики наноструктур взаимодействие зонда атомно-силового микроскопа с поверхностью твердого тела качественно может быть рассчитано с помощью модели взаимодействия двух отдельных атомов. Энергия такого взаимодействия двух атомов, находящихся на некотором расстоянии друг от друга, может быть описана указанной степенной функций [5].

В курсе «Электродинамика» будущие инженеры знакомятся с методом туннельной микроскопии, позволяющем исследовать поверхность твердого тела на атомном уровне и изучать его вольт-амперную характеристику [2].

Ключевые фундаментальные положения физики наноструктур интегрируются в предметный материал разделов «Квантовая механика» и «Физика конденсированного состояния». Здесь с помощью мо- делей квантовой механики вводит- ся понятие размерного квантования, связанное с изменением энергетического спектра структур, при их размерах меньше 100 нм, энергетического спектра примесных центров, а также экситонов в таких структурах [4]. При изучении понятия размерного квантования энергетического спектра в квантово-размерных структурах в рамках курса квантовой механики на лекциях имеет смысл разобрать задачу нахождения электрона в одномерном, двумерном и трехмерном потенциальном ящике [3]. При этом обучающиеся получают выражение, определяющее энергетическое расстояние между соседними энергетическими уровнями состояний электрона, находящегося в одномерном потенциальном ящике:

AEn = En+i - En — h2n2

2 m * a 2

( 2 n + 1 ) ,

где a – ширина одномерного потенциального ящика, m* – эффективная масса электрона, n = 1, 2, 3… – номер уровня энергии электрона.

В дальнейшем обучающиеся самостоятельно приходят к выводу о том, что по мере уменьшения размеров потенциального ящика (поперечных размеров полупроводниковых структур) энергетическое расстояние Δ En между двумя уровнями электронных состояний оказывается сравнимым с тепловой энергией kT при не очень высоких температурах. Таким образом, они знакомятся с квантово-размерным эффектом дискретизации энергетического спектра электронов в таких структурах. В квантовых ямах, при наличии ограничения движения электрона в направлении размерного квантования при свободном его движении в двух других пространственных направлениях характер энергетического спектра становится дискретно-непрерывным. Особенностью такого спектра являются присущие ему подзоны размерного квантования, и закон дисперсии принимает следующий вид:

h 2 kx2 h ky2

E I+ E, n, 2m2m

где m* – эффективная масса электрона; kx , ky – волновые векторы электронов в направлениях x и y; En – дискретные значения энергии электрона.

Представленный выше методический прием интеграции содержания нового предметного материала в курс квантовой механики может быть применен и при рассмотрении модели Кронига-Пенни, в рамках которой можно определить особенности энергетического спектра электронов в сверхрешетках с присущим им чередованием квантовых потенциальных ям и барьеров. Анализ данной модели в зависимости от ширины квантовых потенциальных ям и барьеров сверхрешеток показывает, что их энергетический спектр представляет собой совокупность зон разрешенных (минизоны) и запрещенных значений энергии [3; 6]. Закон дисперсии здесь принимает следующий вид:

E — E n + ( - 1 ) n y- cos ( kd ) , (3)

где Δ n – ширина минизон, которая определяется параметрами сверхрешетки, En – энергетический спектр отдельно взятой квантовой ямы, d – период сверхрешетки, k – компонента волнового вектора, соответствующая свободному движению электрона.

Наряду с интеграцией содержания нового предметного материала физики наноструктур в традиционно читаемый лекционный курс разделов общей физики, он может быть органично включен и в практические занятия. На практических занятиях курса «Квантовая механика» обучающиеся на основе полученных теоретических знаний объясняют спектральные зависимости коэффициента оптического поглощения в квантово-размерных структурах,изучают экситон-ные эффекты, наблюдение которых в таких структурах становится воз- можным даже при комнатных температурах, что невозможно в объемных полупроводниках. На таких занятиях будущие инженеры видят единство фундаментальной и прикладной науки, которая позволяет в широких пределах управлять поглощением света в активном слое наноструктуры посредством варьирования параметров энергетического спектра (например, фундаментальной границы внутреннего фотоэффекта) путем изменения геометрии таких структур.

На практических занятиях курса «Физика конденсированного состояния» по аналогии с зонной диаграммой гомоперехода обучающиеся строят зонную диаграмму гетероперехода двух контактирующих наноразмерных полупроводников с учетом знания величин работы выхода и энергии электронного сродства. Применение двух последовательных гетеропереходов (двойная гетероструктура) с нано-размерной активной областью является базой для твердотельных гетеролазеров [7]. Задание здесь формулируется следующим образом: «Построить энергетическую диаграмму контакта широкозонного полупроводника и узкозонного, который определяет работу резонансно-туннельного диода In 0.53 Ga 0.47 As/AlGa. Ширина запрещенной зоны In0.53Ga 0.47 As – E 1=0.9эВ, E 2= 2.16 эВ. Барь7 еры в резонансно-туннельном диоде состоят из AlGa. Оба материала легированы донорами с примерно одинаковой концентрацией, работы выхода электронов одинаковы».

Представленные выше примеры иллюстрируют, как предметный материал физики наноструктур может быть органично включен в курс общей физики на этапах проведения лекционных и практических занятий. Наряду с этим на основе содержания данного материала могут быть построены и лабораторные занятия. Высоким образовательным потенциалом в этой связи могут обладать виртуальные лабораторные работы [8; 9].

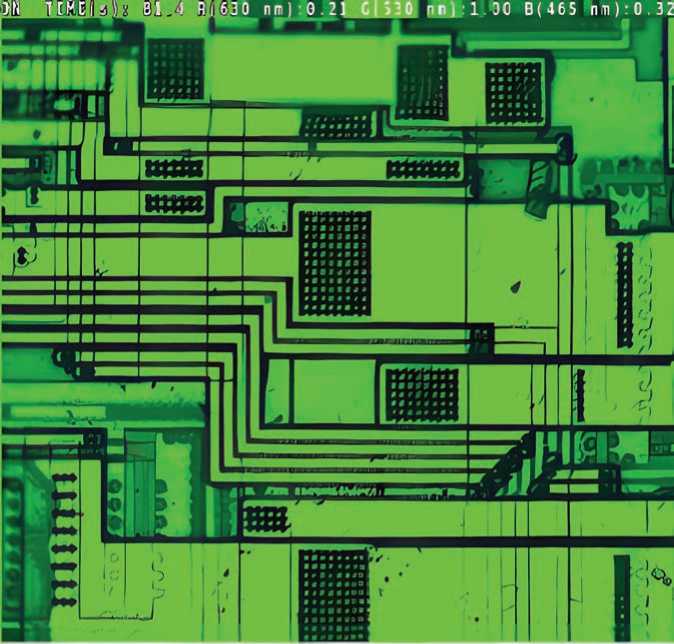

Рассмотрим более подробно виртуальную лабораторную работу по теме «Изучение методов травления чипов в микроэлектронике», используемую при подготовке обучающихся в области физики наноструктур. Данная работа посвящена моделированию методов травления в современной микро- и наноэлектронике. С помощью компьютерного моделирования обучающиеся изучают оптический метод контроля процесса ионного травления изоляционного слоя SiO2, находящегося на поверхности чипа интегральной схемы. В ходе такой работы обучающиеся оценивают ширину изоляционного слоя и определяют скорость его травления. Такая лабораторная работа, построенная на содержании предметного материала физики наноструктур, интегрируется в лабораторный практикум раздела «Оптика» общего курса физики.

При запуске компьютерной программы, моделирующей процесс «сухого травления» (ионное,ионно-химическое, плазмохимическое

Рисунок. Скриншот изображения процесса, моделирующего травление чипов в микроэлектронике

травление), на экране компьютера появляется микрофотография чипа интегральной схемы, подсвеченного тремя светодиодами R-630 нм, G-530 нм, B-465 нм (см. Рисунок).

При запуске процесса травления включался секундомер, и происходит плавное изменение цвета изображения микросхемы – по мере травления верхнего слоя SiO2 изменяется его ширина – d , и соответственно максимум интерференции наблюдается при другой длине волны ( Δ = m λ; m = 0, 1, 2, 3… – порядок максимума). В течение всего процесса обучающиеся записывают время, при котором наблюдается максимум интенсивности (в относительных единицах) отраженного от структуры излучения светодиода (красного,зеленого и синего). По окончании процесса травления, длящегося 1750 с, наблюдалось прекращение изменения интенсивностей света,что указывало на стравливание верхнего слоя SiO2. Получаемые в ходе проведения работы результаты представлены в Таблице 1.

ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ БАЗОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ НАНОСТРУКТУР

На основе данных приведенной таблицы обучающиеся оценивают время между максимумами интерференции (период T ) для каждого светодиода (RGB), и рассчитывают ширину слоя SiO2 (показатель преломления SiO2 n 2 = 1,55), стравливаемого за период T . Указанная ширина для трех светодиодов была найдена из условия максимума интерференции (2 d 2 n 2 – 2 d 1 n 2 = 2Δ dn 2 = λ Δ d = λ / (2 n 2)). Определив ширину стравливаемого слоя за период Δ d для трех длин волн и период T , можно найти скорость травления υ = Δ d / T . Полученные результаты для трех максимумов интерференции представлены в Таблице 2, где υ i – скорость травления, υ sr – средняя скорость стравливания слоя SiO2.

Оценка погрешности нахождения скорости травления осуществлялась исходя из статистического выражения оценки абсолютной ошибки измерений:

Д и = t st

N

Dv- и ) 2

2=1_____________

N (N -1) , где tst – коэффициент Стьюдента, N – число экспериментов.

На заключительном этапе выполнения работы обучающиеся производят расчет полной толщины стравливаемого слоя: определив время эксперимента t и период T между соседними максимумами интерференции, они устанавливают число максимумов интерференции Y = t / T и в дальнейшем ширину слоя SiO2 d = Δ d × Y . Ширина изоляционного слоя составила d = 1,2 мкм. В графическом редакторе OriginPro 7.0 строится график травления d = f ( t ) .

В ходе выполнения данной виртуальной лабораторной работы обучающиеся осваивают современные методы травления, диагностики и синтеза микро- и наноструктур.

Выводы. Важной задачей современности является повышение результативности инженерного образования. Применение современных технологических достижений требует от членов социума адекватных представлений об основах современной наноэлектроники. В этой связи в работе показаны возможности дополнения содержания предметного материала традиционно читаемых учебных курсов новыми вопросами, лежащими в основе современных научно-технических достижений. Представлена логика изучения фундаментальных основ физики наноструктур, показаны варианты интеграции соответствующего материала в разделы общего курса физики. Описан опыт использования компьютерных лабораторных работ в образовательном процессе в части практического освоения нового предметного материала.

Таким образом, включение материала физики наноструктур в про-

Таблица 1

Время наблюдения интерференции в тонкой пленке SiO 2

|

Порядок максимума m max |

I синего |

синего , |

I зеленого |

зеленого , |

I красного |

красного , |

|

1 |

0,95 |

0 |

1 |

79,3 |

0,99 |

17,05 |

|

2 |

0,99 |

134,7 |

0,99 |

250 |

0,99 |

379 |

|

3 |

1,00 |

284,0 |

1,00 |

421 |

1,00 |

577 |

|

4 |

1,00 |

485,0 |

1,00 |

588 |

1,00 |

588 |

|

5 |

1,00 |

588,0 |

1,00 |

763 |

1,00 |

780 |

Таблица 2

Экспериментальные данные, полученные в ходе моделирования процесса травления чипа

Список литературы Формирование у будущих инженерных кадров базовых представлений в области физики наноструктур

- Александров А.А., Федоров И.Б., Медведев В.Е. Инженерное образование сегодня: проблемы и решения // Высшее образование в России. 2013. № 12. С. 3-7. EDN: RPQSUN

- Власов А.И., Елсуков К.А., Косолапов И.А. Электронная микроскопия: учебное пособие. М.: Издательство Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, 2011. 168 с. EDN: QJYPYV

- Гасумянц В.Э. Размерное квантование. Часть 1: учебное пособие. СПб.: Издательство Политехнического университета, 2010. 264 с.

- Гасумянц В.Э. Размерное квантование. Часть 2. Оптические и кинетические свойства полупроводниковых наноструктур: учебное пособие. СПб.: Издательство Политехнического университета, 2010. 242 с.

- Дашина А.Ю., Лужков А.А., Попова И.О., Хинич И.И. Физические основы наноэлектроники. Часть 1. Сканирующая зондовая микроскопия: учебно-методическое пособие. СПб.: Издательство Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, 2010. 86 с. EDN: SCFTOB

- Джардималиева Г.И., Кыдралиева К.А., Метелица А.В., Уфлянд И.Е. Наноматериалы. Свойства и сферы применения. СПб.: Лань, 2021. 200 с.

- Жуков А.Е. Лазеры на основе полупроводниковых наноструктур. СПб.: Элмор, 2007. 304 c.

- Клячин Н.А., Матрончик А.Ю., Хангулян Е.В., Серебрякова Е.М. и др. Применение виртуальных аналогов лабораторных работ в курсе общей физики // Физика в системе современного образования: материалы XVII международной конференции 2023. СПб.: Издательство Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, 2023. С. 336-339. EDN: UZTFVG

- Фомичева E.E. Виртуальные лабораторные работы в дистанционном обучении физике // Мир науки, культуры, образования. 2022. № 1. С. 64-69. EDN: QIPDHH

- Шишелова Т.И., Коновалов Н.П., Павлова Т.О. Прикладные исследования в области физики. Роль физики в инженерном образовании // Фундаментальные исследования. 2015. № 2. С. 3850-3854. EDN: TWTRGB