Формирование универсальных учебных действий младших школьников в процессе сетевого взаимодействия на уроках информатики

Автор: Потупчик Екатерина Георгиевна, Симонова Анна Леонидовна, Ломаско Павел Сергеевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Педагогические науки. Теория и методика обучения и воспитания

Статья в выпуске: 2 (56), 2021 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. В статье рассматривается проблема оценивания универсальных учебных действий (далее - УУД) младших школьников, формируемых в процессе сетевого взаимодействия в урочной деятельности по информатике. Проблема исследования обусловливается требованиями современного информационного общества и приобретает особую актуальность в условиях перехода на дистанционное обучение в связи с пандемией Covid-19 в 2020 г. Целью статьи является научное обоснование и описание средств оценки уровня сформированности УУД младших школьников на уроках информатики в процессе сетевого взаимодействия. Методология исследования основана на анализе и обобщении нормативно-правовых документов начального общего образования, научно-исследовательских работ отечественных и зарубежных ученых по проблеме цифровой социализации поколения Z и организации дистанционного обучения в условиях пандемии Covid-19; анализе исследований в области организации сетевого взаимодействия; анализе исследований в области диагностики УУД обучающихся. Результаты исследования. Описан способ оценки коммуникативных и регулятивных УУД, формируемых у младших школьников на уроках информатики в четвертом классе, предусматривающих этап сетевого взаимодействия с использованием облачных сервисов Google. Проведена апробация предложенного способа в МАОУ «Гимназия № 9» г. Красноярска и СОШ № 11 г. Абакана с 2016 по 2019 г. с опорой на уровневую модель сетевого взаимодействия младших школьников. Всего исследованием было охвачено 120 учащихся в течение трех лет. Заключение. Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод: организация сетевого взаимодействия на основе распределенных в пространстве групп по уровневой модели способствует формированию УУД базового и повышенного уровня, что подтверждается результатами их оценки. Материалы, представленные в статье, могут использоваться как учителями начальной школы, так и учителями-предметниками на ступени начального общего образования, а также методистами и администрацией школы для оценивания УУД обучающихся.

Метапредметные образовательные результаты, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия, сетевое взаимодействие, пропедевтический курс информатики

Короткий адрес: https://sciup.org/144161928

IDR: 144161928 | УДК: 373.34 | DOI: 10.25146/1995-0861-2021-56-2-271

Текст научной статьи Формирование универсальных учебных действий младших школьников в процессе сетевого взаимодействия на уроках информатики

DOI:

П остановка проблемы. Современные школьники относятся к поколению Z - поколению цифровой среды [Мирошки-на, 2014], они начинают пользоваться различными цифровыми устройствами и гаджетами, как только научатся ходить и говорить [Dimock, 2019]. Доля времени, проводимого школьниками в глобальной сети Интернет, неуклонно возрастает с каждым годом. Это говорит о том, что глобальная сеть определяет новые форматы жизни и новые социальные условия становления цифрового поколения. Учитывая высокую интенсивность потока информации и коммуникации в течение интернет-сеансов, нельзя недооценивать их влияние на психическое развитие и формирование личности ребенка1.

Цифровую социализацию современных детей и подростков на сегодняшний день характеризует изменение форм и способов взаимодействия с окружающими, механизмов формирования личности ребенка, высших психических функций [Солдатова, Рассказова, Нестик, 2017]. Процесс становления личности, ее адаптации и интеграции в социальную систему информационного общества существенно затрудняется без целенаправленной цифровой социализации [Солдатова, 2018]. Сетевое пространство для представителей поколения Z существует не как отдельная реальность, которую можно наблюдать со стороны, а как неотъемлемая часть повседневной жизни [Dunas, Vartanov, 2020]. Иными словами, глобальная сеть сегодня является значимым источником социокультурного развития.

Ежедневно расширяющиеся возможности получения знаний обучающимися из различных источников подвергают понятие школы как места образовательной практики существенной трансформации2. На сегодняшний день начальная ступень общего образования полностью завершила переход на федеральный государственный образовательный стан- дарт, в котором уже пре-дусмотрено использование детьми и учителями ресурсов цифровых и сетевых технологогий3. Повсеместные процессы цифровизации определяют систему требований к проявлению цифровой компетентности в разных видах деятельности, в том числе и в сетевой, уже в детском возрасте4. Но зачастую деятельность ребенка в сети ограничивается игровыми программами, развлекательными приложениями, бесцельным блужданием по Интернету. Задача современной школы – направить эту деятельность в нужное русло и показать ребенку неограниченные возможности Интернета в решении учебных задач. Следовательно, в процессе обучения необходимо предусмотреть возможность осуществления взаимодействия младших школьников посредством различных сетевых инструментов: чата, видео-конференц-связи, облачных сервисов. Такой подход порождает необходимость использования принципиально новых форм организации учебной деятельности и контроля результатов, достигаемых в процессе такого взаимодействия [Потупчик, 2018].

Данная проблема особо остро проявилась во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в 2019–2020 гг., которая затронула системы образования во всем мире, что привело к массовому закрытию школ и вузов и переходу на дистанционное обучение. Так, школьное образование в Польше до вспышки пандемии проводилось традиционными методами в классных комнатах при непосредственном контакте между учителем и учеником [Kruszewska, Nazaruk, Szewczyk, 2020]. Несмотря на то что школы в Ирландии имеют хорошее техническое оснащение, организация дистанционного обучения оказалась достаточно сложной задачей [Scully,

Lehane, Scully, 2021]. В Испании для организации взаимодействия учителей и учеников в старших классах использовались системы управления обучением (Moodle или Google Classroom), однако возникли проблемы с организацией дистанционного обучения в начальной школе [Palau и др., 2021]. Одной из основных проблем, с которыми столкнулись учителя в Германии в процессе преподавания в онлайн-среде, стало поддержание социального контакта с учениками и их родителями [König, Jäger-Biela, Glutsch, 2020].

В исследовании восприятия непальскими учителями в период перехода к онлайн-обучению отмечается, что данный переход связан дополнительной рабочей нагрузкой по освоению новых технологий и адаптации уроков и материалов к новой среде онлайн-обучения [Lemay, Doleck, Bazelais, 2021]. Исследование гонконгских школ в период пандемии показало высокую готовность учителей к обучению в цифровом формате, однако были отмечены случаи, когда дети использовали Zoom и отключали других учеников, что воспринималось как форма онлайн-издевательства [Moorhouse, Lee, Herd, 2020], что свидетельствует о недостаточном уровне сформированности у школьников сетевой культуры, в частности универсальных учебных действий, обеспечивающих успешность в сетевом взаимодействии.

Таким образом, многие российские и зарубежные школы не имели опыта по проведению уроков с опорой на коммуникацию в сети Интернет и с использованием облачных сервисов, что стало необходимостью в условиях пандемии. В этой связи школьные учителя из разных стран столкнулись со схожими проблемами в период пандемии, однако переход на дистанционное обучение послужил катализатором технических инноваций в преподавании.

Обозначенные выше причины (особенности современного цифрового общества, требования ФГОС, потенциал интернет-технологий для организации обучения) обусловливают необходимость включения сетевого взаимодействия в образовательный процесс начальной школы. Следовательно, имеет место проблема: как фор- мировать и оценивать универсальные учебные действия у младших школьников, способствующие результативности обучения в процессе сетевого взаимодействия на уроках информатики?

Цель статьи - научное обоснование и описание средств оценки уровня сформированности УУД младших школьников на уроках информатики в процессе сетевого взаимодействия.

Методологию исследования составили: анализ и обобщение нормативно-правовых документов начального общего образования, научно-исследовательских работ отечественных и зарубежных ученых по проблеме цифровой социализации поколения Z и организации дистанционного обучения в условиях пандемии Covid-19; анализ исследований в области организации сетевого взаимодействия; анализ исследований в области диагностики метапред-метных результатов обучающихся.

Обзор научной литературы. Как известно, метапредметные результаты обучения включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (УУД)5. УУД разделяются на два уровня: «выпускник научится» (базовый уровень) и «выпускник получит возможность научиться» (повышенный уровень), что позволяет выявить наиболее «сильных» обучающихся и показать, какими умениями они овладели.

Школьная информатика, находясь на стыке различных предметных областей, обладает междисциплинарным характером [Колин, 2006] и, соответственно, является уникальной «площадкой» для формирования метапредметных результатов. Рассмотрим некоторые подходы к их оцениванию.

А.И. Газейкина, Ю.О. Казакова акцентируют внимание на познавательных УУД и выделяют четыре уровня их сформированности: повышенный, средний, низкий, нулевой [Газейкина, Казакова, 2016]. Авторы полагают, что целесообразно сочетать разные типы диагностики:

например текущую, с включением специальных диагностических заданий в самостоятельную и/или домашнюю работу обучающихся на протяжении всего процесса обучения и итоговую, включающую измерение всех познавательных УУД по окончании изучения курса.

С.А. Тюрикова отмечает важнейшее значение коммуникативных УУД для обучающихся и предлагает использовать три уровня для оценки их сформированности - низкий, средний и высокий, каждому уровню соответствуют определенные показатели [Тюрикова, 2014].

Е.А. Аешина, С.И. Калачева предлагают использование специально разработанных карт экспертной оценки, которые позволяют оценивать регулятивные УУД с использованием трехуровневой шкалы. В каждой группе регулятивных УУД проводится трехуровневая оценка: 0 – отслеживаемое действие не проявляется; 1 - отслеживаемое действие проявляется частично; 2 - отслеживаемое действие проявляется в полной мере [Аешина, Калачева, 2020].

Как было сказано ранее, организация сетевого взаимодействия учащихся на уроках информатики позволит использовать широкий спектр возможностей для формирования УУД. Однако в научных статьях, помимо термина «сетевое взаимодействие», также встречается термин «совместная сетевая деятельность». Рассмотрим значение данных терминов более подробно.

Как отмечает И.В. Комарова, «сетевое взаимодействие, представляя собой одно из самых распространенных и массовых форм общения современных подростков, обладает потенциалом формирующей активности, предполагает интенсивную коммуникативную деятельность участников образовательного процесса, разнообразие и смену видов, форм, способов деятельности» [Комарова, 2013]. Я.А. Ваг-раменко, Г.Ю. Яламов определяют сетевое взаимодействие учащихся в процессе коллективной учебной деятельности как совместную деятельность учащихся и педагогов в сетевой информационно-образовательной среде, направленной на повышение качества результатов обучения [Ваграменко, Яламов, 2016].

Основываясь на результатах исследования Е.Д. Патаракина, Ю.В. Каткова, можно сказать, что «совместная сетевая деятельность - совместные действия нескольких субъектов в среде электронных коммуникаций, направленные на получение общего результата. В процессе совместной сетевой деятельности создаются и видоизменяются цифровые объекты, участники совместной сетевой деятельности всегда объединены общими объектами, в отношении которых они совершают свои действия» [Патар-кин, Катков, 2012]. Ж.В. Афанасьева и А.В. Богданова трактуют совместную сетевую деятельность как «образовательный процесс, в котором многочисленные участники взаимодействуют для достижения общей цели с помощью информационно-телекоммуникационной сети» [Афанасьева, Богданова, 2020].

Анализ трактовок терминов «сетевое взаимодействие» и «совместная сетевая деятельность» позволяет сделать вывод о том, что, с одной стороны, эти понятия имеют схожее, или тождественное, значение, т.е. являются синонимами. С другой - не оставляет сомнений тот факт, что основой сетевого взаимодействия является совместная деятельность учащихся в сети Интернет, которая обеспечивается посредством сетевой коммуникации. В данном смысле эти понятия взаимосвязаны, однако «совместная сетевая деятельность» все же входит в понятие «сетевое взаимодействие», т.е. «сетевое взаимодействие» имеет более широкое значение, поэтому в дальнейшем мы будем использовать именно этот термин.

Одним из наиболее перспективных сервисов, предоставляющих возможности для организации коммуникации в процессе сетевого взаимодействия, является сервис Google [Карпова, Гва-салия, Гомбоцыденова, 2010]. О.В. Чадаева описывает опыт реализации проектной деятельности младших школьников с привлечением родителей и студентов педагогического вуза на основе сервисов Google [Чадаева, 2015]. Основным преимуществом использования таких сервисов автор считает удобство относительно временной и физической локации. Н.А. Карпова, Д.А. Гвасалия, А.Б. Гомбоцыденова отмечают, что «совместная

работа с документами Google позволяет организовать проектную и исследовательскую работу в мини-группах, что обеспечивается возможностью совместно работать над текстовым документом, презентацией или таблицей, а сервис Google Рисунки позволяет совместно разрабатывать алгоритмы решения задач».

Результаты исследования. В данной статье приведем пример оценивания некоторых групп коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий (КУУД и РУУД соответственно), формируемых на уроках информатики в начальной школе на этапе сетевого взаимодействия (табл. 1).

Таблица 1

Коммуникативные и регулятивные (УУД) базового и повышенного уровня

Table 1

Some communicative and regulatory universal learning skills (ULS) of basic and advanced level

|

Уровни УУД УУД |

Выпускник научится (базовый уровень) |

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень) |

|

Коммуникативные |

|

|

|

Регулятивные |

|

|

Для удобства в дальнейшем данные УУД будем именовать сокращенно: коммуникативные УУД базового уровня - КБ1, ..., КБ6; коммуникативные УУД повышенного уровня – КП1, …, КП6; регулятивные УУД базового уровня – РБ1, …, РБ4; регулятивные УУД повышенного уровня – РП1, …, РП4.

Педагогический эксперимент по организации сетевого взаимодействия с помощью сервисов Google, формированию и оцениванию УУД на уроках информатики в начальной школе проходил в течение 2016–2017, 2017–2018 и 2018–2019 учебных годов на базе МАОУ «Гимназия № 9» г. Красноярска и СОШ № 11 г. Абакана.

В апробации приняли участие педагоги гимназии № 9 и СОШ № 11. Всего исследованием было охвачено 120 учащихся 4-х классов начальной школы.

Сетевое взаимодействие младших школьников было организовано на основе распределенных в пространстве групп учащихся [Потупчик, 2017]. Для удаленного взаимодействия между членами каждой распределенной группы создавались копии задания в различных сервисах Google для совместной работы в облачном хранилище (Google Диске). Следует отметить, что до начала урока учителя заходили в Google под своими аккаунтами, то есть персональные данные обучающихся не использовались. Для оценивания УУД, формируемых на данных уроках, привлекались эксперты: студенты-интерны, проходящие педагогическую практику в МАОУ «Гимназия № 9», а также учителя информатики и начальной школы гимназии № 9 и СОШ № 11, которые в течение урока находились в кабинете информатики и в процессе наблюдения за обучающимися собирали данные по каждому ученику. Эксперты использовали специальный оценочный лист (табл. 2), в соответствующих графах которого фиксировали факт проявления УУД на определенном уровне у каждого ребенка. Оценка образовательных результатов школьников проводилась по следующей шкале: проявление оцениваемого УУД в полной мере соответствовало 2 баллам, частичное проявление оцениваемого УУД соответствовало 1 баллу, если УДД не проявлялось, эксперты выставляли 0 баллов.

Таблица 2

Лист оценивания УУД для этапа сетевого взаимодействия

ULS assessment sheet for the networking interaction

Table 2

|

Обучающиеся УУД |

Урок 1 |

||||

|

Обучающийся № 1 |

Обучающийся № 2 |

Обучающийся № |

|||

|

2 к О I > 00 00 > о о X СП Q. ю |

КБ1 |

||||

|

КБ6 |

|||||

|

о О I X 00 00 > о о D_ СП Q. Ю |

РБ1 |

||||

|

РБ4 |

|||||

|

gi° 5С 00 о |

КП1 |

||||

|

КП6 |

|||||

|

О- 00 о I |

РП1 |

||||

|

РП4 |

|||||

Таким образом, для оценки образовательных результатов обучающихся был использован экспертно-критериальный способ [Потупчик, Чен, 2018]. В условиях дистанционного обучения эксперты могут осуществлять такую оценку удаленно, с помощью подключения к онлайн-трансляции уроков, и офлайн, используя видеозаписи уроков [Потупчик, Чен, 2020]. Имея доступ к сервисам Google, с которыми работают учащиеся, можно наблюдать процесс работы над конкретными заданиями в реальном времени либо в любое другое время с помощью «истории версий», в которой фиксируются все изменения документа пользователями.

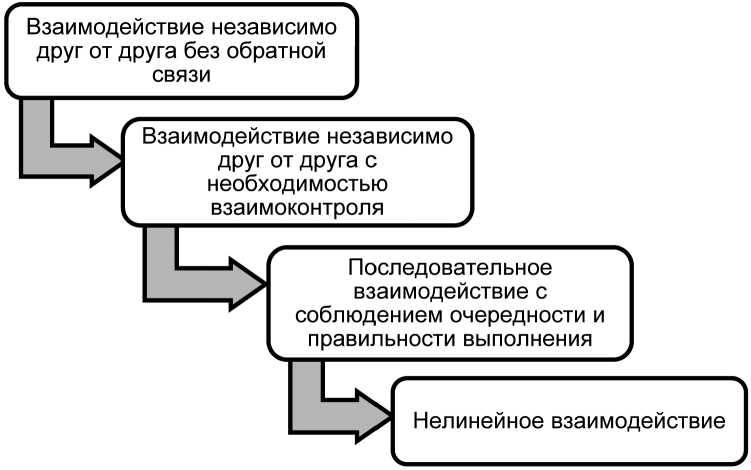

Для формирования у младших школьников УУД на уроках информатики была использована уровневая модель сетевого взаимодействия (рис. 1) [Потупчик, Хегай, 2019].

Рис. 1. Уровневая модель сетевого взаимодействия младших школьников

Fig. 1. The level model of network interaction among primary school students

Уровень организации сетевого взаимодействия на данных уроках постепенно повышался согласно представленной выше модели.

В 2016–2017 учебном году на основе УМК Е.П. Бененсон и А.Г. Паутовой6 согласно рабочей программе и календарно-тематическому планированию были разработаны и встроены в учебный процесс по информатике в начальной школе 6 уроков, предусматривающих этап сетевого взаимодействия (табл. 3). Для организации сетевого взаимодействия использовались облачные сервисы Google (вместо Google можно использовать и другие облачные сервисы). На каждом из этих уроков эксперты оценивали уровень проявления УУД школьниками.

Аналогичным образом была организована работа по формированию и оценке УУД у младших школьников на уроках информатики в процессе сетевого взаимодействия 2017–2018 и 2018-2019 учебных годах. В 2017-2018 учебном году было разработано и проведено 7 уроков информатики для начальной школы, предусматривающих этап сетевого взаимодействия с использованием облачных сервисов Google. В 2018–2019 учебном году было разработано и проведено 6 таких уроков.

Рассмотрим результаты исследования, полученные в результате оценивания некоторых регулятивных и коммуникативных УУД учащихся МАОУ «Гимназия № 9» в 2016–2017 учебном году. Учащиеся, которые принимали участие в сетевом взаимодействии, составили экспериментальную группу (4 «А» класс, 30 человек).

Таблица 3

Задания для сетевого взаимодействия в системе уроков информатики в начальной школе (2016–2017 учебный год)

Table 3

Tasks for the networking interaction in the system of informatics lessons in primary school (2016–2017 academic year)

|

№ урока |

Тема урока |

Задание для сетевого взаимодействия |

Уровень сетевого взаимодействия |

|

1 |

Исполнитель алгоритмов. Художник и его система команд |

«Собери пазл». Цель задания – собрать пазл по заданным координатам с учетом заданного цвета. Участники сетевого взаимодействия используют только определенные фрагменты пазла «своего» цвета, таким образом, каждый участник в процессе выполнения данного задания выполняет свою, строго отведенную заранее часть работы |

1-й уровень. Сетевое взаимодействие независимо друг от друга без обратной связи. Коммуникация между школьниками не осуществляется |

|

2 |

Алгоритмы иисполни-тели |

« Наряди елку». Цель задания - повесить на елку шары «своего» цвета в соответствии с заданной блок-схемой циклического алгоритма. В отличие от предыдущего, данное задание более сложное. В случае ошибки одного из участников сетевого взаимодействия другому участнику придется на нее указать |

2-й уровень. Сетевое взаимодействие независимо друг от друга с необходимостью взаимоконтроля. Появляется возможность коммуникации |

|

3 |

Алгоритмы и исполнители: обобщение |

«Снеговик». Цель задания - заполнить пропуски в алгоритме по рисованию снеговика для исполнителя «Чертежник». В данном алгоритме пропущены некоторые команды, но общая структура достаточно понятна. Обучающиеся посредством встроенного чата должны сами распределить, кто какие пропуски будет заполнять, и в случае выявления ошибок корректировать свои действия в процессе работы над заданием |

3-й уровень. Последовательное взаимодействие с соблюдением очередности и правильности выполнения задания. Необходимость коммуникации |

|

4 |

Двоичное кодирование чисел |

«Калькулятор». Цель задания - освоить дополнительные возможности программы «Калькулятор» для определения двоичного и десятичного кода заданных чисел. Используя инструкцию по работе с программой «Калькулятор», учащиеся должны самостоятельно заполнить пропуски в таблице соответствия двоичных и десятичных кодов чисел. Обучающиеся посредством встроенного чата должны сами распределить, кто какие пропуски будет заполнять, и в случае выявления ошибок корректировать свои действия в процессе работы над заданием |

3-й уровень. Последовательное взаимодействие с соблюдением очередности и правильности выполнения задания. Необходимость коммуникации |

|

5 |

Дополнительные возможности текстового процессора |

«Открытка». Цель задания - создать открытку к 8 Марта в сервисе Google Документы, используя заготовки графических изображений цветов. Инструкции для обучающихся по организации сетевого взаимодействия в данном задании не предусмотрены. Обучающиеся посредством встроенного чата должны самостоятельно определиться с внешним видом будущей открытки (размером и цветом шрифта, содержанием и т.п.), распределить этапы работы над открыткой, корректировать свои действия в процессе работы над заданием |

4-й уровень. Нелинейное сетевое взаимодействие. Осуществление коммуникации с целью договора и управления |

|

6 |

Циклические процессы в природе и технике |

«Яблоневый сад». Цель задания – заполнить пропуски в блок-схеме и верно расставить на поле для исполнителя «Робот-садовник» круги, символизирующие посаженные деревья, путем перетаскивания данных объектов на нужное место в Google Документах. Инструкции для обучающихся по организации сетевого взаимодействия в данном задании не предусмотрены. Обучающиеся, посредством встроенного чата, должны сами распределять этапы работы на поле «Садовника» и корректировать свои действия в процессе работы над заданием |

4-й уровень. Нелинейное сетевое взаимодействие. Осуществление коммуникации с целью договора и управления |

Школьники, которые изучали информатику на традиционных уроках классно-урочной системы, были включены в контрольную группу (4 «В» класс, 30 человек). Для расчета результатов исследования в экспериментальной группе (далее - ЭГ) на каждом уроке, включающем сетевое взаимодействие, у всех детей из ЭГ подсчитывалось среднее значение по каждому оцениваемому УУД от общей суммы баллов, выставленных экспертами, округленное до целого. Для расчета результатов педагогического эксперимента в контрольной группе (далее - КГ) был использован такой же способ. Таким образом, был сформирован банк данных по видам оценивае- мых УУД для каждого ребенка, принимавшего участие в исследовании, что позволило отследить динамику сформированности УУД от начала и до конца эксперимента.

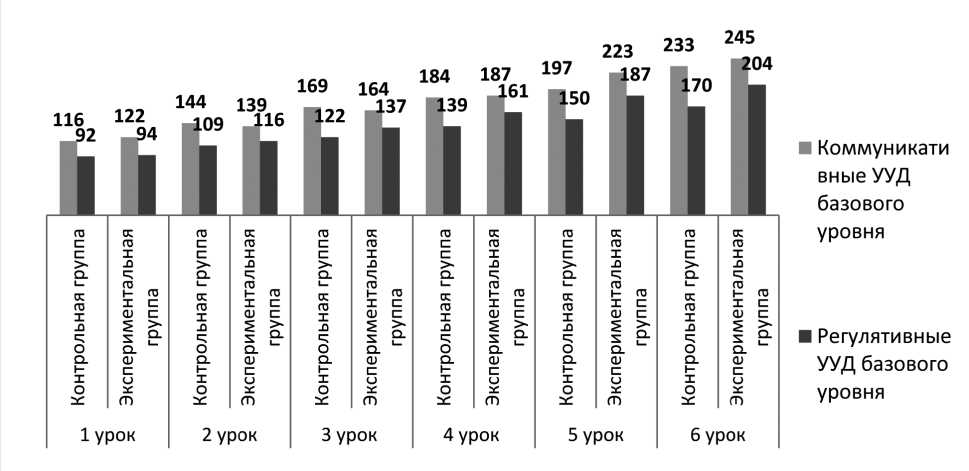

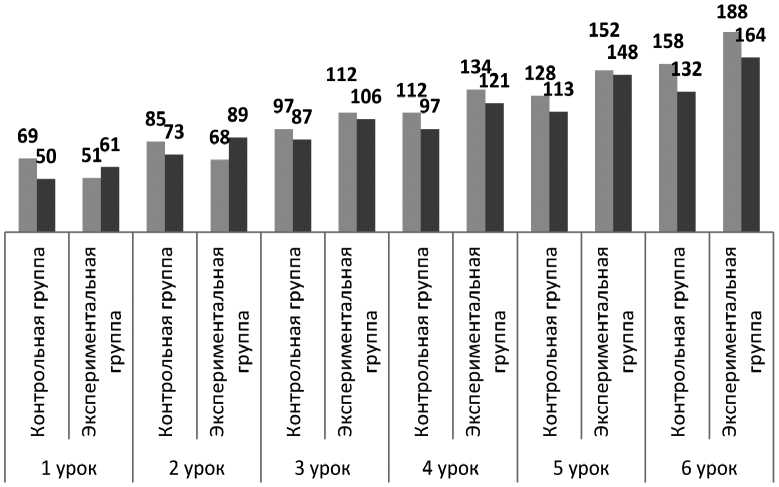

После обработки данных были получены следующие результаты. Коммуникативные УУД базового уровня в КГ и ЭГ формировались достаточно равномерно. К концу эксперимента на пятом и шестом уроках становится заметным небольшой перевес по сумме баллов в ЭГ по сравнению с КГ. Однако уровень сформированности большинства исследуемых регулятивных «базовых» УУД в ЭГ оказался выше, чем в контрольной. Эти данные представлены на рис. 2.

Рис. 2. Уровень сформированности «базовых» коммуникативных и регулятивных УУД

Fig. 2. The formation level of “basic" communicative and regulatory ULS

Как видно на гистограмме, уровень сфор-мированности оцениваемых образовательных результатов на первом и втором уроках в КГ и ЭГ практически одинаковый, однако, начиная с четвертого урока, наблюдается разрыв между уровнем образовательных результатов в КГ и ЭГ. Данное соотношение наглядно иллюстрирует аккумулирующую функцию сетевого взаимодействия, которая способствует устойчивому росту уровня коммуникативных и регулятивных УУД. Но следует отметить, что сетевое взаимодействие оказалось наиболее эффективным для формирования регулятивных УУД.

На рис. 3 представлены результаты оценки коммуникативных и регулятивных УУД повышенного уровня.

Как видно на гистограмме, учащиеся КГ изначально показывали более высокий уровень сформированности «повышенных» коммуникативных УУД, однако, начиная с третьего урока, учащиеся ЭГ демонстрируют значительный прирост. Это обусловлено уровневым характером модели сетевого взаимодействия с учетом степени проявляемой коммуникации, описанной выше. Также следует отметить, что и коммуникативные, и регулятивные УУД повышенного

■ Коммун и кати вные УУД повышенного уровня уровня

■ Регулятивные УУД повышенного уровня

Рис. 3. Уровень сформированности «повышенных» коммуникативных и регулятивных УУД

Fig. 3. The formation level of “advanced” communicative and regulatory ULS уровня сложности формируются медленнее, чем базового уровня. Однако к шестому уроку уровень сформированности данных результатов в ЭГ становится достаточно высоким.

Заключение. Подводя итоги педагогического эксперимента, можно сделать вывод о том, что уровень сформированности образовательных результатов младших школьников напря мую зависит от характера сетевого взаимодействия: чем сложнее сетевая коммуникативная задача, тем выше проявляемый уровень коммуникативных и регулятивных УУД. Таким образом, включение этапа сетевого взаимодействия в учебную деятельность младших школьников способствует развитию метапредметных результатов в части личностных и регулятивных УУД.

Список литературы Формирование универсальных учебных действий младших школьников в процессе сетевого взаимодействия на уроках информатики

- Аешина Е.А., Калачева С.И. Диагностика регулятивных универсальных учебных действий обучающихся 8-9-х классов в процессе решения геометрических задач на построение // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2020. №. 3. С. 6-18. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44122541 (дата обращения: 28.02.2021). DOI: 10.25146/1995-0861-2020-53-3-216

- Афанасьева Ж.В., Богданова А.В. Средства организации сетевой совместной деятельности младших школьников в предметной области «филология» // Развитие личности в условиях цифрови-зации образования: от начальной к высшей школе. 2020. С. 184-189. URL: http://school33-perm. ru/images/mk/musina/sbomik_razvitie_lichnosti.pdf#page=184 (дата обращения: 25.02.2021).

- Ваграменко Я.А., Яламов Г.Ю. Коллективная учебная деятельность учащихся в сетевой информационно-образовательной среде: метод. рекомендации // Труды Международной научно-практической конференции «Информатизация образования 2016». 14-17 июня 2016 г., Сочи. М.: Изд-во СГУ, 2016. С. 188-207. URL: http://portalsga.ru/data/3127.pdf#page=188 (дата обращения: 22.02.2021).

- Газейкина А.И., Казакова Ю.О. Диагностика сформированности познавательных универсальных учебных действий обучающихся основной школы // Педагогическое образование в России. 2016. № 7. С. 161-168. URL: https://cyberleninka.ru/artide/n/diagnostika-sformirovannosti-pozna-vatelnyh-universalnyh-uchebnyh-deystviy-obuchayuschihsya-osnovnoy-shkoly/viewer (дата обращения: 28.02.2021).

- Карпова Н.А., Гвасалия Д.А., Гомбоцыденова А.Б. Организация сетевого взаимодействия посредством сервисов Google // Вестник Марийского государственного университета. 2010. № 5. С. 83-84. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-setevogo-vzaimodeystviya-posredst-vom-servisov-google/viewer (дата обращения: 25.02.2021).

- Колин К.К. Становление информатики как фундаментальной науки и комплексной научной проблемы // Системы и средства информатики. 2006. С. 7-58. URL: https://www.elibrary.ru/item. asp?id=13060515 (дата обращения: 22.02.2021).

- Комарова И.В. Реализация сетевого образовательного взаимодействия подростков в интерактивном обучении // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 5. С. 210-210. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20992272 (дата обращения: 22.02.2021).

- Мирошкина М.Р. X, Y, Z. Теория поколений. Новая система координат // Вопросы воспитания. 2014. № 2. С. 50-57. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21757241 (дата обращения: 21.02.2021).

- Патаракин Е.Д., Катков Ю.В. Использование викиграмм для поддержки совместной сетевой деятельности // Образовательные технологии и общество. 2012. Т. 15, № 2. С. 536-552. URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-vikigramm-dlya-podderzhki-sovmestnoy-setevoy-deyatelnosti (дата обращения: 22.02.2021).

- Потупчик Е.Г. Организация взаимодействия младших школьников на уроках информатики по сетевой модели // Информатизация образования и методика электронного обучения. 2018. С. 225-229. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35581291 (дата обращения: 23.02.2021).

- Потупчик Е.Г., Чен Ю.В. Особенности оценки качества урока в условиях использования ЦОР и дистанционных технологий // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2020. № 3. С. 62-70. URL: https:// www.elibrary.ru/item.asp?id=44122546 (дата обращения: 24.02.2021). DOI: 10.25146/1995-08612020-53-3-221

- Потупчик Е.Г., Чен Ю.В. Оценка качества современных уроков информатики в основной школе // Информатика и образование. 2018. № 6. С. 23-31. URL: https://www.elibrary.ru/item. asp?id=35618999 (дата обращения: 24.02.2021).

- Потупчик Е.Г. Сетевое взаимодействие как условие формирования цифровой грамотности младших школьников на уроках информатики // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2017. № 4 (42). С. 178-185. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30736129 (дата обращения: 24.02.2021). DOI: 10.25146/1995-0861-2017-42-4-33

- Потупчик Е.Г., Хегай Л.Б. Уровневая модель сетевого взаимодействия младших школьников в урочной деятельности // Открытое образование. 2019. № 6. С. 4-12. URL: https://www.elibrary. ru/item.asp?id=42433157 (дата обращения: 24.02.2021). DOI: 10.21686/1818-4243-2019-6-4-12

- Солдатова Г.У. Цифровая социализация в культурно-исторической парадигме: изменяющийся ребенок в изменяющемся мире // Социальная психология и общество. 2018. Т. 9, № 3. С. 71-80. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36598708 (дата обращения: 21.02.2021).

- Солдатова Г.У., Рассказова Е.И., Нестик Т.А. Цифровое поколение России: компетентность и безопасность. М.: Смысл, 2017. 375 с. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35336015 (дата обращения: 21.02.2021).

- Тюрикова С.А. Коммуникативные универсальные учебные действия: сущность и показатели сформированности // Науковедение: интернет-журнал. 2014. № 3. С. 159-159. URL: https:// cyberleninka.ru/artide/n/kommunikativnye-universalnye-uchebnye-deystviya-suschnost-i-pokazate-li-sformirovannosti (дата обращения: 28.02.2021).

- Чадаева О.В. Организация проектной деятельности младших школьников посредством сетевого взаимодействия в Google сервисах // Актуальные вопросы современной психологии и педагогики. 2015. С. 49-51. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24268305 (дата обращения: 25.02.2021).

- Dimock M. Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins // Pew Research Center. 2019. Vol. 17, No. 1. P. 1-7. URL: http://tony-silva.com/eslefl/miscstudent/downloadpageart-icles/defgenerations-pew.pdf (дата обращения: 27.02.2021).

- Dunas D.V., Vartanov S.A. Emerging digital media culture in Russia: modeling the media consumption of generation Z // Journal of Multicultural Discourses. 2020. Vol. 15, No. 2. P. 186-203. URL: https://mse.msu.ru/wp-content/uploads/2020/06/dunas2020.pdf (дата обращения: 27.02.2021). DOI: 10.1080/17447143.2020.1751648

- König J., Jäger-Biela D. J., Glutsch N. Adapting to online teaching during COVID-19 school closure: teacher education and teacher competence effects among early career teachers in Germany // European Journal of Teacher Education. 2020. Vol. 43, No. 4. P. 608-622. URL: https://www.tand-fonline.com/doi/full/10.1080/02619768.2020.1809650 (дата обращения: 26.02.2021). DOI: 10.1080/02619768.2020.1809650

- Kruszewska A., Nazaruk S., Szewczyk K. Polish teachers of early education in the face of distance learning during the COVID-19 pandemic the difficulties experienced and suggestions for the future // Education. 2020. 3-13. P. 1-12. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03004279.2020.1849346 (дата обращения: 26.02.2021). DOI: 10.1080/03004279.2020.1849346

- Lemay D.J., Doleck T., Bazelais P. Transition to online teaching during the COVID-19 pandemic // Inter- 5 active Learning Environments. 2021. P. 1-12. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10 о 494820.2021.1871633 (дата обращения: 26.02.2021). DOI: 10.1080/10494820.2021.1871633

- Moorhouse B.L., Lee J., Herd S. Providing remote school-based professional support to teachers during W school closures caused by the COVID-19 pandemic // Learning: Research and Practice. 2020. P. 1-15. p s URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23735082.2020.1825777 (дата обращения: g н 26.02.2021). DOI: 10.1080/23735082.2020.1825777

- Palau R. et al. Analysis of the implementation of teaching and learning processes at Catalan schools H ^ during the Covid-19 lockdown // Technology, Pedagogy and Education. 2021. P. 1-17. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1475939X.2020.1863855 (дата обращения: 26.02.2021). >f Я DOI: 10.1080/1475939X.2020.1863855

- Scully D., Lehane P., Scully C. 'It is no longer scary': digital learning before and during the Covid-19 pan- о § demic in Irish secondary schools // Technology, Pedagogy and Education. 2021. P. 1-23. URL: https:// g щ www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1475939X.2020.1854844 (дата обращения: 26.02.2021).