Формирование знаково-символических учебных действий обучающихся младших классов с общим недоразвитием речи III уровня на занятиях учителя-логопеда

Автор: Проглядова Галина Александровна, Брюховских Людмила Александровна, Беляева Ольга Леонидовна, Воронова Татьяна Викторовна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Педагогические науки. Теория и методика обучения и воспитания

Статья в выпуске: 3 (49), 2019 года.

Бесплатный доступ

Постановка проблемы. В настоящей статье рассмотрим обновленное содержание работы учителя-логопеда с точки зрения формирования знаково-символических учебных действий. Цель статьи - обосновать необходимость формирования знаково-символических учебных действий на занятиях учителя-логопеда. Методологию исследования составляют анализ и обобщение научно-исследовательских работ зарубежных и отечественных ученых, признанных научным сообществом. Результаты. Выявлены особенности сформированности знаково-символических учебных действий у обучающихся с общим недоразвитием речи III уровня, принявших участие в эксперименте: трудности перевода устного высказывания в письменную форму; наличие в письменных работах специфических ошибок языкового анализа и синтеза: слитное написание слов, раздельное написание частей слова, пропуск букв и слогов, добавление лишних букв и слогов, перестановка букв; слабая сформированность умения осуществлять языковой анализ на слух в специальных пробах, трудности составления звуковой схемы слова и схемы предложения; трудности видоизменения слов; необходимость в дифференциации уровня сложности письменного задания (на слух, с визуальной опорой) и необходимость в помощи взрослого в виде подсказок и обучения. Заключение. Обозначенные авторами статьи проблемы формирования знаково-символических учебных действий при обучении навыкам письма могут быть использованы практикующими учителями-логопедами при разработке рабочих программ, в работе с обучающимися с общим недоразвитием речи III уровня.

Универсальные учебные действия, знаково-символические учебные действия, ученики с общим недоразвитием речи

Короткий адрес: https://sciup.org/144161803

IDR: 144161803 | УДК: 373.3 | DOI: 10.25146/1995-0861-2019-49-3-137

Текст научной статьи Формирование знаково-символических учебных действий обучающихся младших классов с общим недоразвитием речи III уровня на занятиях учителя-логопеда

DOI:

от 06.10.2009 № 373 и от 17.12.2010 № 1897, заложена идея метапредметности. Метапредмет-ные результаты обучения проверяются через уровень сформированности у обучающихся универсальных учебных действий (далее - УУД). В соответствии с ФГОС одним из важнейших компонентов основной образовательной программы школы должна стать программа формирования УУД. Данная программа находит отражение в рабочих программах всех учебных предметов различных образовательных областей и в программе внеурочной воспитательной работы, в том числе и в рабочих программах учителей-логопедов.

Чтобы разобраться, как учителю-логопеду целенаправленно вести работу по формированию УУД обучающихся, нужно понимать их трактовку.

Методологическая основа . В стандарте УУД указывается совокупность способов различных действий, которые способствуют активному саморазвитию учащихся, становлению социальной идентичности, помогают детям самостоятельно овладевать новыми знаниями, осваивать социальный опыт. Таким образом, УУД позволяют обучающимся самостоятельно получать знания, ставить учебные задачи, находить способы их реализации, контролировать и оценивать процесс и результат своей деятельности, что обеспечивает успешное усвоение детьми учебных знаний и необходимых умений, компетентностей в различных предметных областях. Мы согласны с В.Б. Лебединцевым, который указывает на то, что определение УУД в ФГОС является достаточно обобщенным. В широком смысле под УУД понимается умение учиться, то есть способность к самосовершенствованию, саморазвитию путем сознательного присвоения новых знаний и социального опыта. В узком смысле УУД трактуются как совокупность способов действий, позволяющих самостоятельно усваивать новые знания, организовывать процесс по усвоению знаний и формированию умений [Ле-бединцев и др., 2012; Лебединцев, 2016]. Таким образом, УУД включают в себя большую разнородную группу умений и навыков.

Для целенаправленного формирования УУД необходимо конкретизировать пооперационный состав этих действий.

Согласно ФГОС НОО одним из видов УУД, дающих детям возможность ориентироваться в потоке информации, анализировать ее, познавать окружающий мир, решать учебные задачи, являются познавательные УУД, которые включают в себя: общеучебные действия, логические учебные действия, действия постановки и решения проблем.

В рамках нашего исследования представляет интерес более подробное рассмотрение общеучебных УУД.

Как отмечает А.Г. Асмолов2, специфика общеучебных УУД состоит в том, что они создают предпосылки для развития межпредметных связей, рациональности мышления, стимулируют гибкость познавательных процессов, а также способствуют развитию самостоятельности обучающихся. Овладение общеучебными УУД позволяет сократить время, необходимое для обучения.

-

В.Б. Лебединцев3 выделяет особую значимую группу общеучебных УУД, которую составляют знаково-символические УУД, позволяющие установить взаимосвязь реальности и мира символов. На современном этапе развития общества обучающимся необходимо осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых не только для успешного обучения, но и для социализации ребенка. Использование знаков позволяет отражать учебную информацию в более удобном и легко воспринимаемом виде.

К знаково-символическим УУД относятся:

-

- моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графические или знаковосимволические);

– умение структурировать знания;

– умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;

– выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач [Микерова, 2017].

Изучению проблемы формирования знаково-символических учебных действий посвящены работы таких отечественных ученых, как А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, В.Б. Лебединцев и других. По мнению авторов, знаково-символические УУД выполняют следующие функции:

– кодирование, предполагающее прием и передачу информации;

-

- схематизация, заключающаяся в использовании знаково-символических средств, выполняющих функции отображения учебного материала;

-

- моделирование, то есть способность выделять и отображать существенные признаки объектов с помощью оперирования знаковосимволическими средствами.

По данным С.П. Ожигиной, знаковосимволические учебные действия позволяют овладеть конкретными способами преобразования учебного материала, моделирования, выделения существенного, способствуют отрыву от конкретных ситуативных значений, формированию обобщенных знаний.

Отечественные авторы сходятся во мнении о том, что особо значимым результатом развития знаково-символических учебных действий у обучающихся является овладение ими навыками письма [Ожигина, 2011; Поникарова, Комкова, 2015; и др.].

Особо значимыми среди универсальных учебных действий являются знаково-символические действия, позволяющие строить высказывание в письменной форме, поскольку овладение детьми навыками письма в начальном периоде обучения в школе является залогом их успешного последующего обучения, а также развития их познавательной и личностной сферы. Именно в данный период у детей закладывается фундамент системы знаний, которые пополняются в дальнейшие годы, формируются умственные и практические операции. Отсутствие данного фундамента приводит к значительным трудностям в овладении программой средних классов, в результате такие дети нередко выпадают из обучения. Нарушения письма могут стать причиной школьной дезадаптации, школьной тревожности, снижения учебной мотивации [Величенкова, Русецкая, 2015; Проглядова, 2011 и др.].

Овладение обучающимися с ОНР знаковосимволическими учебными действиями во многом предопределяет успешность последующего обучения. Нарушения письма могут стать причиной школьной дезадаптации, школьной тревожности, снижения учебной мотивации [Величен-кова, Русецкая, 2015; Киселева, 2015; Поникаро-ва, Комкова, 2015]. Данный факт говорит о необходимости проведения логопедической работы по формированию знаково-символических учебных действий у младших школьников с ОНР.

Деятельность учителя-логопеда в том числе предусматривает работу по формированию навыков чтения и письма, т.е. обучение учащихся овладению знаково-символическими действиями (освоение конфигурации букв, составление и написание слов, работа с символами звуков при составлении звуковых схем и т.п.).

Результаты исследования . Рассмотрим деятельность учителя-логопеда с точки зрения формирования знаково-символических учебных действий.

В нашем исследовании принимали участие обучающиеся 1 и 2 классов с ОНР III уровня. Исследование было направлено на выявление усвоения знаково-символических учебных действий на уровне слова, предложения, текста и исследования навыков видоизменения слов. Обучающимся предлагались следующие задания.

Серия 1. Исследование усвоения знаковосимволических учебных действий на уровне слова, предложения, текста.

– Письмо под диктовку.

-

- Определение количества слов в предложении.

– Название заданного по счету слова в предложении.

– Подбор схемы к предложениям.

– Определение количества слогов в слове.

– Определение количества звуков в слове.

– Определение места звука в слове.

– Определение первого звука в слове.

– Определение последнего звука в слове.

– Определение заданного по счету звука в слове.

Серия 2. Исследование навыков видоизменения слов.

-

- Преобразование слога в слово путем добавления одного звука.

– Преобразование слова путем исключения одного звука.

– Преобразование слова путем добавления звука.

– Преобразование слова путем изменения первого звука.

– Преобразование слова путем изменения последнего звука.

– Преобразование слова путем изменения второго звука.

Высокий Средний Ниже Низкий среднего

Уровни владения знаково-символическими действиями

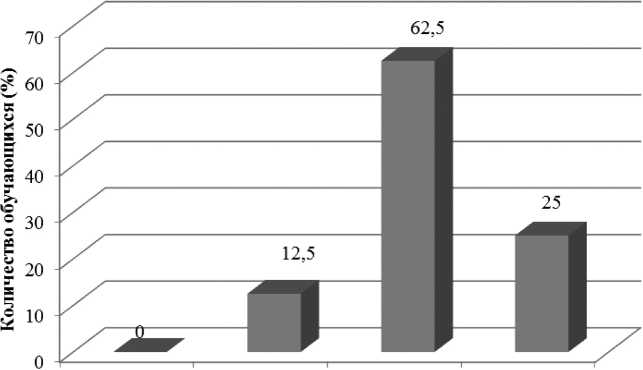

Рис. 1. Результаты изучения усвоения знаково-символических учебных действий на уровне слова, предложения, текста младшими школьниками с ОНР III уровня

Fig. 1. The results of the study of the assimilation of symbolic and symbolic learning actions at the level of a word, sentence, text by younger students from the 3rd level of the general speech underdevelopment

Из рис. 1 можно увидеть, что 87,5 % обучающихся набрали ниже среднего и низкий уровни. Дети, находящиеся на уровне ниже среднего, допускали многочисленные ошибки языкового анализа и синтеза преимущественно на уровне слова: пропуск букв («куби» вместо «кубик») и слогов («бел» вместо «белый») , добавление лишних букв («люблят» вместо «любят») и слогов («Слалавы» вместо «Славы» ), перестановки букв («джурно» вместо «дружно»). Также встречались работы, в которых были допущены ошибки языкового анализа и синтеза на уровне предложения: слитное написание слов, раздельное написание частей слова. При выполнении заданий дети данной группы не всегда правильно определяли количество слов в тех предложениях, в которых присутствовал предлог (младшие школьники

-

- Преобразование слова путем перестановки звуков.

– Преобразование слова путем исключения одного слога.

– Преобразование одного слова в другое путем постепенного замещения букв.

– Составление слов из букв одного слова.

Результаты обследования по сериям заданий представлены на рис. 1 и 2.

не воспринимали его как отдельное слово). При назывании заданного по счету слова в предложении дети давали как правильные, так и не правильные ответы. Количество слогов обучающиеся с ОНРIII уровня определяли не верно в том случае, когда слово заканчивалось на согласный звук ( в словах «торт», «гриб» детьми было определено два слога, в слове «туман» - три слога ). Задание на определение количества звуков в словах детьми было выполнено частично (дети давали правильные и неправильные ответы) либо с помощью взрослого (четкое, медленное проговаривание слов взрослым, разбор образца с использованием фишек). Место звука в слове дети данного уровня определяли правильно в позиции звука в начале и конце слова, иногда требовалась помощь взрослого (выделение звука голо-

сом). Если звук находился в середине слова, дети испытывали затруднения и чаще всего определяли ошибочно место данного звука в слове. Обучающиеся правильно определяли первый звук в словах, при определении последнего звука в слове иногда допускали ошибки («с» в слове «мост», «о» в слове «волк» ). При определении заданного звука в слове обучающиеся с ОНР III уровня допускали многочисленные ошибки.

На низком уровне оказались 25 % младших школьников с ОНР III уровня. Среди них 66,7 % детей от данной группы справились с заданием на письмо под диктовку. Однако 33,3 % обучающихся не научились писать под диктовку, они смогли только списывать с печатного текста. При этом допускали многочисленные ошибки языкового анализа и синтеза на уровне слова и предложения: пропуск слов, слитное написание слов, раздельное написание частей слова, пропуски слогов и букв, добавление лишних слогов и букв, их перестановка, контаминации. При выполнении зада ний ученики допускали многочисленные ошибки на уровне предложения и слова. Обучающиеся данного уровня ошибочно определяли количество слов в предложениях: не учитывали предлоги, считали один слог слова как отдельное слово («Зи мой идет снег»). Назвать правильно заданное слово в предложении не смог ни один обучающийся данного уровня. Количество слогов в словах дети определяли не всегда правильно, требовалась помощь взрослого (педагог хлопал вместе с ребенком). Обучающиеся правильно определили количество звуков лишь в словах из трех звуков, в остальных случаях детьми были допущены многочисленные ошибки. Место звука в слове младшие школьники с ОНР III уровня определяли верно в позиции в начале слова, в конце и середине слова дети определяли место звука с ошибками. При определении заданного звука в слове обучающиеся допускали многочисленные ошибки.

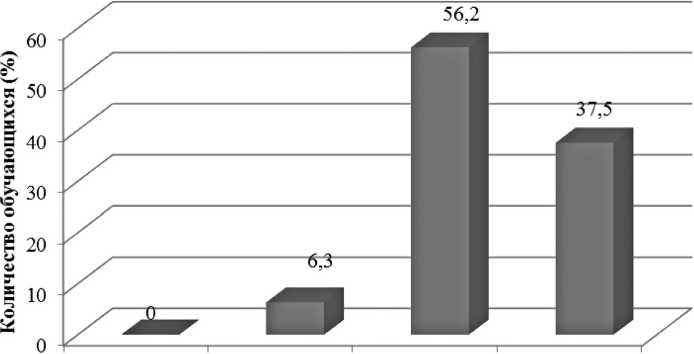

Результаты изучения навыков видоизменения слов представлены на рис. 2.

Высокий Средний Ниже среднего

Низкий

Уровни сформированности навыка видоизменения слов

Рис. 2. Результаты изучения навыков видоизменения слов у младших школьников с ОНР III уровня

Fig. 2. The results of the study of the skills of word modification among primary school students of the 3rd level of the general speech underdevelopment

Из рис. 2 можем увидеть, что большинство обучающихся справились с заданиями на уровне ниже среднего. Ученики успешно справились с заданием на преобразование слога в слово путем добавления одной буквы. Остальные задания были выполнены детьми частично: неко- торые слова дети образовывали правильно (в основном слова из трех букв), другая часть слов у детей вызвала затруднения: дети либо совсем не называли новое слово, либо просто добавляли звук, образовывая несуществующее слово (пар - спар, лес - мес). В задании на преобра- зование слова путем перестановки звуков дети справились лишь с двумя словами, в которых достаточно было лишь переставить местами слоги (пила - липа, кабан - банка). Задания на преобразование одного слова в другое путем постепенного замещения букв и составление слов из букв одного слова оказались недоступными для детей. Обучающиеся с ОНР III уровня смогли составить лишь одно слово из букв другого слова с помощью учителя.

Ученики, оказавшиеся на низком уровне, справились с заданиями на преобразование слога в слово путем добавления и исключения одного звука. При выполнении всех заданий ученикам потребовался образец взрослого.

Как видно из представленных выше рисунков, младшие школьники с ОНР III уровня демонстрируют трудности в овладении знаковосимволическими учебными действиями. В ходе констатирующего эксперимента нами были выявлены следующие особенности сформирован-ности знаково-символических учебных действий у обучающихся с общим недоразвитием речи III уровня, принявших участие в эксперименте:

-

- трудности перевода устного высказывания в письменную форму, наличие в письменных работах специфических ошибок языкового анализа и синтеза: слитное написание слов, раздельное написание частей слова, пропуск букв и слогов, добавление лишних букв и слогов, перестановка букв;

-

- слабая сформированность умения осуществлять языковой анализ на слух в специальных пробах, трудности составления звуковой схемы слова и схемы предложения;

-

– трудности видоизменения слов;

-

- необходимость в дифференциации уровня сложности письменного задания (на слух, с визуальной опорой);

– необходимость в помощи взрослого в виде подсказок, схем-опор и обучения.

В связи с этим нами выделены несоответствия и противоречия:

– между трудностями овладения знаковосимволическими действиями младшими школьниками с общим недоразвитием речи III уровня и их значимостью для успешного овладения детьми данной категории учебной деятельностью;

– указаниями на наличие специфичеких ошибок письма у обучающихся с общим недоразвитием III уровня и недостаточной изученностью особенностей сформированности знаковосимволических действий у обучающихся младших классов с общим недоразвитием речи III уровня;

– практической востребованностью в коррекционно-педагогической работе и дефицитом новых форм логопедической работы по формированию знаково-символических действий у младших школьников с общим недоразвитием речи III уровня в условиях общеобразовательной организации.

Несмотря на все многообразие методов и приемов в логопедической работе по формированию умения строить высказывание в письменной форме у обучающихся с общим недоразвитием речи (О.Е. Грибова, Л.Н. Ефименкова, Р.И. Ла-лаева, Р.Е. Левина, Е.В. Мазанова, Л.Г. Парамонова, И.Н. Садовникова и другие), проблема формирования знаково-символических учебных действий у младших школьников с общим недоразвитием речи III уровня в условиях общеобразовательной организации остается актуальной.

Перевод высказывания на знаковосимволический язык, приводящий к построению модели, является важным этапом решения учебных задач и вместе с тем вызывает наибольшие трудности у обучающихся младших классов.

Заключение . Таким образом, выявленные дефициты в сформированности знаковосимволических учебных действий у младших школьников с общим недоразвитием речи существенно снижают их возможности успешного обучения и требуют целенаправленной работы по их формированию. Также возникает необходимость в разработке или адаптации таких умственных и практических способов действий с по-операциональной проработкой перевода учебной информации в чувственный план и преобразованием ее в пространственно-графические или знаково-символические модели с выделением существенных характеристик объекта.

Список литературы Формирование знаково-символических учебных действий обучающихся младших классов с общим недоразвитием речи III уровня на занятиях учителя-логопеда

- Беляева О.Л. и др. // Инклюзивное образование: новые возможности и опыт: кол. монография / О.Л. Беляева, Л.А. Брюховских, О.А. Дмитриева, О.А. Козырева, Л.А. Сырвачева; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2014. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=23061395 (дата обращения: 29.08.2019).

- Величенкова О.А., Русецкая М.Н. Логопедическая работа по преодолению нарушений чтения и письма у младших школьников. М.: Национальный книжный центр, 2015. 320 с. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=35549981 (дата обращения: 29.08.2019).

- Киселева Н.Ю. Письменно-речевая деятельность учащихся с общим недоразвитием речи // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 12-4. С. 96-99.

- Корольков В.А., Орехова А.С. Общеучебные умения и навыки как составная часть универсальных учебных действий // Новая наука: Стратегии и векторы развития. 2016. № 118-2. С. 76-77. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_27424233_51398904.pdf (дата обращения: 29.08.2019).

- Лебединцев В.Б., Горленко Н.М. и др. Структура универсальных учебных действий и условия их формирования // Народное образование. 2012. № 4. С. 153-160. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_17717697_19520699. pdf (дата обращения: 29.08.2019).