Формовочные массы керамики саргатской культуры как индикатор культурной адаптации и изменчивости

Автор: Кобелева Лилия Сергеевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу состава формовочных масс керамики саргатской культуры. В основу работы помимо ставшего уже традиционным бинокулярного исследования положены результаты петрографического анализа. Для исследования использовались керамические материалы памятников Барабинской лесостепи, Прииртышья и Притоболья. Данные по петрографии керамики Зауралья взяты из опубликованных материалов. Определены локальные особенности формовочных масс каждого из регионов. Выявлено наличие в их составе южного компонента. Проведены параллели с сарматской керамикой, а также с керамикой более позднего времени. Особое внимание уделено особенностям культурной адаптации населения. В коллекциях преобладают образцы с «традиционными» примесями (глина, песок, органика). Формовочные массы можно назвать устойчивыми на протяжении всего времени бытования саргатской культуры.«Импортная» керамическая посуда по составу теста имеет значительные отличия от «местной».

Западная сибирь, урал, ранний железный век, саргатская культура, керамика, формовочные массы

Короткий адрес: https://sciup.org/147219089

IDR: 147219089 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Формовочные массы керамики саргатской культуры как индикатор культурной адаптации и изменчивости

В скифо-сарматское время на территории Урала и Западной Сибири сложилось мощное и яркое этнокультурное образование – так называемая саргатская культура. Ее археологические памятники характеризуются большим разнообразием, обусловленным географическим, экологическим, культурным и социальным факторами. За последнее десятилетие в научный оборот был введен достаточно большой комплекс источников по исследованию технологии изготовления керамики саргатской культуры. Получены результаты физико-химических анализов керамических фрагментов с памятников Урала и Западной Сибири [Каздым и др., 2003; Пантелеева, 2006; Мыльникова, Чемя-кина, 2002; Кобелева, 2009].

На данной стадии изучения керамики этой культуры возникла необходимость обобщения и систематизации материала в соответствии с современным состоянием археологических источников и теоретическим обоснованием. Одной из основных задач исследования на примере изучения керамики как основного и наиболее массового источника становится выявление особенностей культурной адаптации носителей культуры к природным условиям Урало-Западносибирского региона. В настоящей работе мы рассмотрим только одну из основных составляющих технологического процесса керамического производства – формовочные массы.

При исследовании формовочных масс керамики конкретной археологической куль- туры всегда возникают вопросы методического характера, связанные со спецификой изучаемого материала. Они могут быть решены или с помощью постановки новых экспериментов и получения эталонных образцов, или активным использованием методов естественных и точных наук. Помимо ставшего уже традиционным бинокулярного исследования, мы опираемся на данные петрографического анализа. В нашем распоряжении имеются петрографические шлифы керамики с памятников Барабинской лесостепи, Прииртышья и Притоболья, выполненные в Институте геологии и минералогии СО РАН. Керамику Зауралья рассмотрим на примере исследований материалов Павли-нова городища, результаты которых опубликованы [Среда..., 2009. С. 126].

С пяти памятников Барабинской лесостепи (поселения Ложка-4, Марково-1; могильники Марково-5, Гришкина Заимка, Венгерово-7) получен 41 петрографический шлиф керамики.

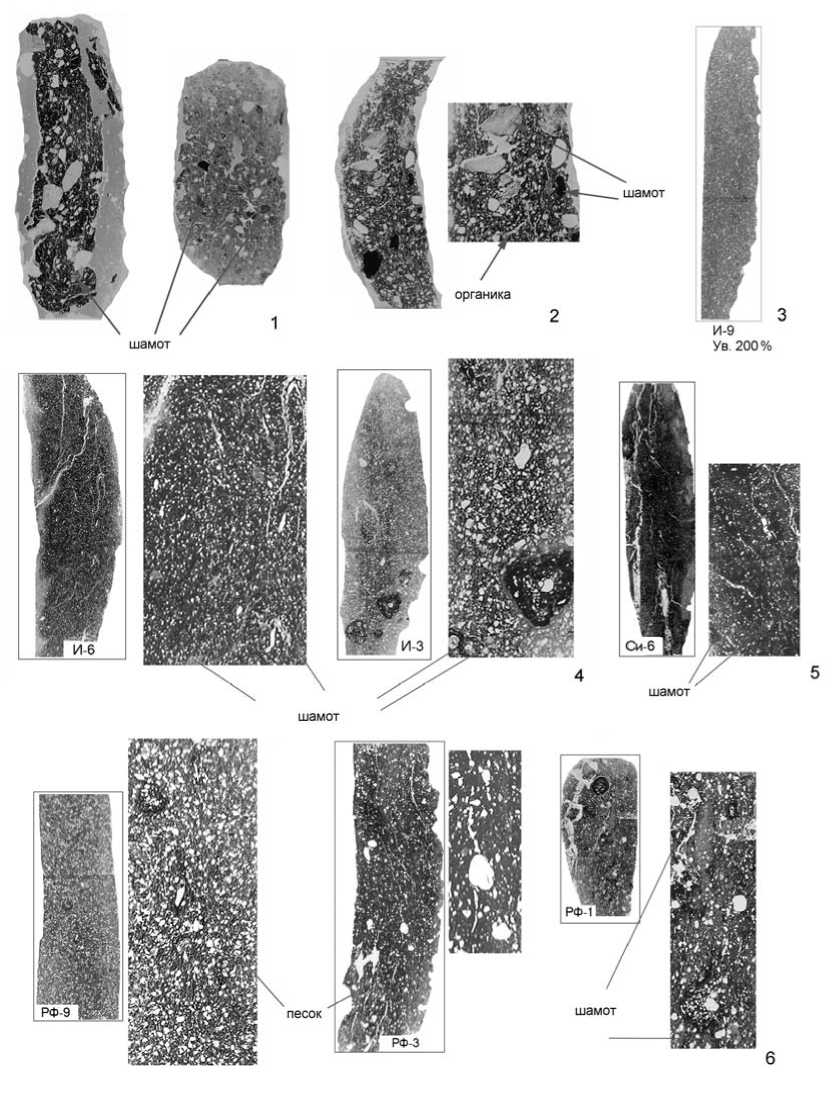

Формовочные массы изготавливались из довольно запесоченных глин или суглинков гидрослюды монтмориллонитового состава. В качестве основных минеральных примесей использовались некалиброванный песок и шамот. Например, в образцах поселения Ложка-4 в составе песка (~ 35-40 % площади шлифа) отмечаются зерна кварца, в меньше степени калиевого полевого шпата, редкие зерна турмалина, пластинки биотита, обломки кремнистых пород и слюдистых сланцев. Размер обломков колеблется от 0,05 до 0,4 мм, преобладает 0,1-0,2 мм (рис. 1, 1 ). Образцы, содержащие в составе песок как искусственную примесь, имеют отличную от других текстуру - нечетко выраженную, гнездовидную. Поэтому не исключено, что часть мелких обломков является естественной примесью в суглинке. Шамот представлен обломками черного, буроватого, желтовато-буроватого цвета, неправильной, овальной и угловатой форм, содержащими в некоторых случаях примесь песка. Во всех керамических материалах обнаружены органические примеси. Органика в формовочных массах зафиксирована в виде светло-коричневых или желто-бурых комочков овальной и округлой форм фосфатного состава. Во всех случаях она выступала как пластификатор довольно запесоченных глин.

В качестве примера рассмотрим шлиф фрагмента керамики из могильника Гриш кина Заимка. Примесь здесь состоит из песка и шамота. Кроме того, в образце фиксируются мелкие (до 0,25 мм) пустоты и извилистые трещинки (шириной ~ 0,05 мм), нередко заполненные фосфатным материалом (рис. 1, 2).

Таким образом, по материалам коллекций можно выделить два основных рецепта формовочных масс: глина + песок + шамот и глина + шамот + песок + органика. Кроме того, иногда встречаются рецепты со сравнительно небольшим содержанием песка, являющегося естественной составляющей глинистого материала. К основным рецептам можно добавить еще два: глина + шамот; глина + шамот + органика.

С территории Прииртышья в исследовании использованы коллекции 6 памятников (Сидоровка, Исаковка - 1, Бещаул - 1, 2, Стрижево - 1, Коконовка), отобраны 44 образца.

Особенности состава формовочных масс этой керамики не демонстрируют существенных различий. Посуда выполнена из легких и средних суглинков монтмориллонит-гидрослюдистого состава с незначительной примесью хлорита, а также с примесью пылеватого обломочного материала, полевошпатово-кварцевого состава. Основным также является рецепт глина + песок + шамот.

Например, в образце из могильника Иса-ковка-1 песок (~30 % площади шлифа) представлен зернами плагиоклазов кисло-среднего состава и калиевых полевых шпатов (иногда с микроклиновой решеткой), зернами кварца, редкими обломками кремнистых пород. Форма обломков неправильная, угловатая, субизометричная, таблитчатая, призматическая. Размер обломков колеблется от 0,05 до 0,8 мм, преобладает 0,05-0,25 мм. Шамот (~ 5 - 15 % площади шлифа) представлен обломками черного, темно-бурого и бурого цвета, неправильной, овальной и угловатой форм. Обломки содержат примесь песка. Состав их близок к составу черепка. Размер обломков шамота колеблется от 0,1 до 3,1 мм (рис. 1, 4 ). У части образцов шамот отсутствует. В редких случаях, как и в Барабе, встречаются керамические сосуды, не содержащие примеси песка. В качестве примера можно привести шлиф из могильника Сидоровка, в котором хорошо видно глинистую составляющую и шамот в виде обломков черного, бурого, темно-бурого цвета (рис. 1, 5 ).

Рис. 1 (фото). Петрографические шлифы керамики:

1 - поселение Ложка-4; 2 - могильник Гришкина Заимка; 3 - могильник Исаковка - 1, импортный керамический сосуд; 4 - могильник Исаковка - 1; 5 - могильник Сидоровка; 6 - Рафаиловское городище (без масштаба)

Таким образом, выделено три рецепта формовочных масс: глина + песок, глина + шамот, глина + песок + шамот. Самым распространенным является первый рецепт, наименее используемым - третий.

В Притоболье проанализированы образцы с Рафаиловского и Коловского городищ

(раскопки Н. П. Матвеевой). Для петрографии отобрано 17 образцов.

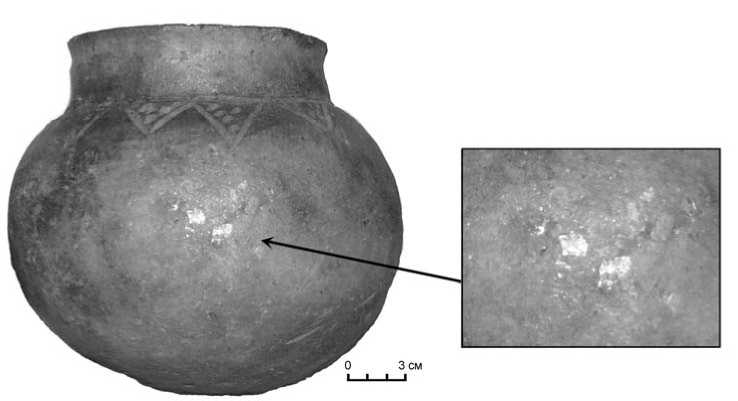

По данным анализа, формовочные массы городищ изготовлены из запесоченной глины (суглинки), с глинистой частью гидро-слюдистого состава, возможно, с примесью монтмориллонита. Распространенными ре- цептами являются: глина + песок + шамот; глина + песок (рис. 1, 6). Кроме того, в керамике Рафаиловского городища присутствуют образцы, содержащие мелкие включения амфиболит-талькового сланца. К сожалению, петрография их не сделана, но визуально, они очень хорошо просматриваются (рис. 2). Таким образом, можно добавить еще один рецепт: глина + песок + шамот + тальк.

В очень редких случаях в качестве органической добавки встречается кость. Группу керамической посуды, содержащую в качестве отощителя жженую кость, выделила Л. А. Краева, исследовавшая раннесарматскую керамику VI–I вв. до н. э. Гончарные традиции этой группы были очень устойчивыми, так как для изготовления керамики они использовали ожелезненную «жирную» глину, кость и навоз, а на шамот дробили только свою посуду. Автор связывает этот феномен с инфильтрацией новых инокультурных групп населения, но затрудняется определить, откуда они могли прийти [2012. С. 403].

С нашей точки зрения, эта традиция может иметь южное, среднеазиатское происхождение. Не случайно с памятников сар-гатской культуры Прииртышья и Притобо-лья происходит довольно большое число импортных керамических сосудов, среди них античные амфоры, кувшины, фляги. Керамика очень сильно отличается от местной посуды. Она станковая, ее петрографи- ческий анализ демонстрирует существенные особенности. Глинистая составляющая представлена суглинком легкого и среднего гид-рослюдистого состава с примесью пылеватого обломочного материала (0,002–0,005 мм) полевошпатово-кварцевого состава ~ 10–20 %. Имеет пигментацию гидроокислами железа (см. рис. 1, 3). В материалах некоторых памятников встречаются подражания этой керамике, изготовленные из местного сырья [Матвеева, 1993; Полосьмак, 1987; Могильников, 1992]. Несомненно, ведя активную торговлю, саргатское население имело постоянные контакты с различными южными группами.

Первые палеогенетические данные также свидетельствуют в пользу полиэтнической гипотезы происхождения саргатского населения. При этом ведущую роль в формировании генетического состава населения, по-видимому, сыграли ираноязычные племена из более южных и юго-западных регионов. Степень участия автохтонного компонента пока остается не выясненной.

Петрографический анализ формовочных масс керамики Зауралья представлен опубликованными образцами керамики Павли-нова городища [Каздым и др., 2003; Среда…, 2009. С. 126 – 127]. Исследованы 13 петрографических шлифов.

Керамическое тесто всех образцов содержит глину монтмориллонит-гидрослю-дистого состава. По характеру отощителя выделяются два основных типа керамики –

Рис. 2 (фото). Керамический сосуд из материалов с добавлением в тесто талька (Рафаиловское городище)

«тальковая» (где в качестве минеральной добавки присутствует амфиболит-тальковый сланец) и «бестальковая» (в качестве минеральной добавки – песок). Саргатская керамика относится авторами исследования к «бестальковым». В качестве минеральной добавки для нее использовался мелкозернистый речной песок (размер зерен до 0,25 мм) кварц-полевошпатового состава. Кроме того, в двух образцах керамики саргатского типа в качестве минеральной добавки отмечен фосфоритоносный кварцевый песок. Так как фосфоритоносные глины не выходят на поверхность в районе Павлинова городища, возможно, что данная керамика была изготовлена в другом месте и, следовательно, является привозной. В качестве органической добавки иногда встречаются кость, оптически не определимое органическое вещество (навоз?), а также шамот, редко уголь.

Таким образом, в ходе исследования получены следующие выводы. В процессе изготовления керамики саргатское население, как правило, использовало местные глины. Наиболее распространенной примесью для восточного ареала является шамот, для западного – песок. Органические примеси широко использовались в качестве отощи-теля на территории Барабинской лесостепи, и в меньшей степени в других регионах. В керамике Притоболья (Коловское, Рафаи-ловское городища) из-за длительных контактов с гороховским населением к концу I тыс. до н. э. появилась традиция добавлять в гончарное тесто тальк. Традиция добавлять в тесто дробленую кость зафиксирована на территории Притоболья и Зауралья (Западный ареал). Скорее всего, она имеет южное, среднеазиатское происхождение и может быть связана с инфильтрацией новых инокультурных групп населения. В коллекциях преобладают образцы с «традиционными» примесями (глина, песок, органика). Формовочные массы можно назвать устойчивым маркером на протяжении всего времени бытования саргатской культуры. «Импортная» керамическая посуда по составу теста имеет значительные отличия от «местной».

Состав формовочных масс керамики является одним из примеров культурной адаптации к природным условиям Урала и Западной Сибири. Он способен отражать региональные и локальные черты саргатской культуры, а также проявления изменчивости, связанные с процессами миграции и инфильтрации.

Список литературы Формовочные массы керамики саргатской культуры как индикатор культурной адаптации и изменчивости

- Каздым А. А., Корякова Л. Н., Сергеев А. С., Стефанов В. И., Берсенева Н. А., Ковригин А. А., Корочкова О. Н. Петрографическое исследование древней керамики (на примере керамики Павлинова городища и селища Барсова гора) // Международное (XVI Уральское) археологическое совещание. Пермь, 2003. С. 250-251.

- Кобелева Л. С. Технология изготовления керамики саргатской культуры (восточный ареал): Автореф. дис.… канд. ист. наук. Новосибирск, 2009. 26 с.

- Краева Л. А. Культурогенез ранних кочевников Южного Приуралья IV-I вв. до н. э.(по результатам технико-технологического анализа керамики) // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. CПб.: Изд-во ИИМК РАН;«Периферия», 2012. Кн. 2. С. 401-406.

- Матвеева Н. П. Саргатская культура на среднем Тоболе. Новосибирск: Наука, 1993. 175 с.

- Могильников В. А. Лесостепь Зауралья и Западной Сибири // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М.: Наука, 1992. С. 274-311.

- Мыльникова Л. Н., Чемякина М. А. Традиции и новации древних племен Барабы. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. 200 с.

- Пантелеева С. Е. Хроно-стратиграфия Павлинова городища (по результатам анализа керамики): Автореф. дис.… канд. ист. наук. Екатеринбург, 2006. 32 с.

- Полосьмак Н. В. Бараба в эпоху раннего железа. Новосибирск: Наука, 1987. 144 с.

- Среда, культура и общество лесостепного Зауралья во второй половине I тыс. до н. э.(по материалам Павлиновского археологического комплекса)/ Л. Н. Корякова, М. И. Дэйр, А. А. Ковригин, С. В. Шарапова, Н. А. Берсенева, С. Е. Пантелеева, П. Курто, Д. И. Ражев, Б. Хэнкс, Е. Г. Ефимова, А. А. Каздым, О. В. Микрюкова, А. О. Сахарова. Екатеринбург, 2009. 298 c.