Формула первого регуляризованного следа для дифференциального оператора с разрывной весовой функцией

Автор: Митрохин Сергей Иванович

Журнал: Математическая физика и компьютерное моделирование @mpcm-jvolsu

Рубрика: Математика и механика

Статья в выпуске: 2 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

Изучаются спектральные свойства дифференциального оператора восьмого порядка с кусочно-гладким потенциалом и разрывной весовой функцией. При больших значениях спектрального параметра исследована асимптотика решений дифференциальных уравнений, задающих изучаемый оператор. С помощью полученной асимптотики определены условия «сопряжения» в точке разрыва коэффициентов, необходимость которых следует из физических соображений. Рассмотрены разделенные граничные условия, определяющие оператор. Исследована индикаторная диаграмма уравнения, корнями которого являются собственные значения оператора. Найдена асимптотика собственных значений изучаемого дифференциального оператора. С помощью метода Лидского - Садовничего вычислен первый регуляризованный след дифференциального оператора.

Дифференциальный оператор, спектральный параметр, разделенные граничные условия, индикаторная диаграмма, асимптотика собственных значений, регуляризованный след оператора

Короткий адрес: https://sciup.org/149140582

IDR: 149140582 | УДК: 517.9 | DOI: 10.15688/mpcm.jvolsu.2022.2.3

Текст научной статьи Формула первого регуляризованного следа для дифференциального оператора с разрывной весовой функцией

DOI:

Постановка задачи

Изучим спектральные свойства дифференциального оператора с разрывными коэффициентами, задаваемого на отрезке [0; п] дифференциальными уравнениями

1/iHx) + q 1 (x)y 1 (x) = Ла8^©), 0 6 х < X 1 , а > 0, (1)

У(8)(х) + д2(х)у2(х) = ЛЬ8у2(х), х1 < х 6 п, b > 0,(2)

с условиями «сопряжения» в точке х 1 разрыва коэффициентов

У 1"^ — 0) У^О^. + 0)

у1(х1 — 0) = у2(с1 + 0); ат = ьт , т = 12, ■ ■ ■,7, с граничными условиями у2т1)(0) = у1т2) (0) = • • • = у1т7) (0) = ., = 0,(4)

т 1 < т 2 < • • • < т 7 ; т ^ , п 1 Е { 0,1, 2,..., 7 } , к = 1, 2,..., 7.

Предполагается, что коэффициенты дифференциальных уравнений (1), (2) удовлетворяют следующим условиям гладкости:

Q1 (х) ЕС 8 0:3|): ^(х) ЕС 8 (х1; п].(5)

Уравнения (1), (2) можно записать в сокращенной векторной форме у28)(х) + Q(х)у(х) = Лр(х)у(х), 0 6 х 6 п,

У ( х ) =

ГУ 1 (х), 0 6х<Х 1 , [У 2 (х), Х 1 < х 6 п;

9 1 ( х ) , 5 ( х ) =

Ых) ,

а 8 , 0 6 х < х 1 , b 8 , х 1 < х 6 п;

0 6 х < х1, х1 < х 6 п.

р ( х ) =

параметр, функция 5(х) —

В уравнении (1)-(4) число Л (Л Е C) — спектральный

потенциал, функция р(х) — весовая функция, точка х1 Е (0, п) — точка разрыва коэффициентов. В случае отсутствия точки разрыва х1 (то есть когда Q Е С8[0, п]) диффе- ренциальный оператор был изучен в работе [13].

Изучение операторов с разрывными весовыми функциями было начато в работе [5]: рассмотрена сходимость разложений по собственным функциям в точках разрыва коэффициентов дифференциального оператора. Аналогичные вопросы для оператора четвертого порядка исследованы в [2]. В [9] автором рассмотрены спектральные свойства оператора второго порядка с кусочно-постоянной функцией. В работе [8] изучены операторы второго порядка с разрывными весовыми функциями, в том числе приведены примеры изоспектральных операторов (см. [15]). В настоящей работе мы продолжаем эти исследования: изучаем свойства оператора восьмого порядка с разрывной весовой функцией и вычисляем его регуляризованный след.

2. Асимптотика решений дифференциальных уравнений (1), (2) при больших значениях спектрального параметра λ

Пусть Л = s 8 , s = ^Л, причем для корректности дальнейших выкладок зафиксируем ту ветвь арифметического корня восьмой степени, для которой ^Г = +1. Пусть ш к (к = 1, 2,..., 8) — различные корни восьмой степени из единицы:

ш к = 1;

ш к = е 281 ( к 1) , к = 1, 2,..., 8; Ш 1 = 1;

. 2П 2п\

Ш 2 = е 8 = cos I — I + г sin I — 1 =

--1-- г = z ;

2 2 ’

4пг

Ш 3 = е 8

= z 2 = г;

...;

Ш т z , Ш п +8 Ш т , т 1, 2 , . . . , 8;

ш 4 =

Ш б =

-

—к

2 ;

Ш 7 =

- г ;

Ш 8 = Т

-

+ 72 г;

+ 2 ;

V2

-----г.

Ш 5 =

- 1;

Для чисел ш к (к = 1,2,... 8) из (6) справедливы следующие свойства:

^ Шт = 0, т = 1, 2,..., 7; ^ Шт = 8; т = 0, т = 8;(7)

к=1

^ ш т = 0 , т = 2 , 3 ,...,8; ^ ш т = 8 , т = 1.

к=0

Аналогично монографии [12, гл. 2] устанавливается следующее утверждение.

Теорема 1. Общее решение дифференциальных уравнений (1) , (2) представляется в виде

У1(ж,s) = ^С1кУ1к (ж, s); ^(т)(ж, s) = ^С1к^(т)(ж, s), т = 1, 2,..., 7;(9)

к=1

Ыж, s) = ^^2кУ2к (x,s); у2т (x,s) = ^С2,к: у^ )(^,s), т = 1 ^..^ 7;

к=1

при этом С 1 к ,С 2 к (к = 1,2,...,8) —произвольные постоянные, причем для фундаментальных систем решений { у 1 к (ж, s) } 8 =1 и { у 2 к (ж,з) } 8 =1 при s ^ то справедливы следующие асимптотические формулы и оценки:

У1к (ж,s) = е“Ш^[1+ Шк ^(ж) + ^s^ + о^ ^^ ^], к = 1, 2,..., 8,(11)

^)(<=,^) = (а"б 1 + "ЛМ + к-/' . О^) ,(12)

к = 1, 2,..., 8; т = 1, 2,..., 7;

№6 (+,s) = е1" “'1 + "УгА + 508/2+ о( ^^), к =1,2,..., 8;(13)

//<■”)(+,s) = (6" . " [1 + "фМ + в + 2( )],(14)

к = 1, 2,..., 8; т = 1, 2,..., 7;

1 Г

Л 7 ( / ) = -Q 7 q 1 ( t ) dt, Л 7 (0) = 0;

8а' Jq

Л 8 (/)

ЛтМ

1 Г'

В 7 (/) = - 8^ 7 92^М, 5 7 (/ 1 ) = 0;

7 , 1 ( / ) - 7 ^ i (0) i _ 5^ 1 ( / ) - 7g i (0)

16а 8 ’ 16а 8 ;

(7 - 2т)д х (ж) - 7, 1 (0)

16а 7

, т = 0,1, 2,..., 7;

л 7 (г) =

5 7 ( / ) =

, 1М 8а 7 ; 9 2 ( / ) 86 7 ;

Л 8 ( / )

Л^) =

3g i (/) - 7, 1 (0) _

16а 8

- 7g i (/) - 7, 1 (0) _

16а 8 ;

.;

, а/ X _ 7 , 2 ( ж ) - 7 , 2 ( Х 1 ) 1 _ 5 9 2 ( / ) - 7, 2 ( Ж 1 )

'8 в" 1668 ’ В в" 1668

-

- 2т)9^ - 7, 2 ($ 1 ) , т = 0,1,2,. ..,7;

)6( А _ - 5 9 2 (ж) - 7 9 2 ( / 1 ) Д7/ х _ -7 ? 2 ( / ) - 7 9 2 ( / 1 )

8 (Ж)= 1668 ; 58 (Ж)=166

Для коэффициентов асимптотических формул (11)–(18) справедливы следующие соотношения:

^Ь Л№) = ^Ъ л?(0) = ^Ъ л?(/1) = »8 = -^Л?);(19)

т=0 т=0т=0

Ъ втм = Ъ втао = £ 5т(п) = ^ = - 7^2Л2.(2с> т=0 т=0

Для фундаментальных систем решений { « 1 6 (/, s) } 8 =1 и { « 2 6 (/, s) } 8 =1 из (11)-(14)

справедливы начальные условия:

Л 7 (0) = 0; Л 8 (0) = 0; 5 7 (^ 1 ) = 0; В ?^ ) = 0;

« 1 6 (0,s) = 1; « 2 6 (X 1 ,s) = е ь " * 5 ' 1 ;

У - т ) (0,5) = «1 Ш ь ,) - [ ! + 1 + . 1)] ;

« ( т ) (/ 1 ,») = (6" t 8) т е 1 " * “1 1 + 5 + В + о ( ;2 ; ) , (21)

к = 1, 2,..., 8; т = 1, 2,..., 7.

3. Изучение определителя Вронского A02,2(x, s)

Пусть A 02,2 (x,s) — определитель Вронского фундаментальной системы решений {y 2 k (x,s) } | =1 дифференциального уравнения (2)

A o2,2 (x,s) = detWr[y 21 (x, s),y 22 (x, s),...,y 28 (x,s)] =

У 21 (x, s) y 22 (x,s) ... У 27 (х, s) y 28 (x, s)

У 21 ( x,s ) У 2 2 ( x,s ) . .. У 2 8 ( x,s ) У 2 8 ( x,s )

............................ y 2 7 i ) ( x,s ) у 2 72 ( x,s ) ... y 28 ) ( x,s ) y 278 ( x,s)

Из общей теории линейных дифференциальных уравнений известно, что определитель Вронского A 02 , 2 (x, s) не должен зависеть от x: A 02 , 2 ( x, s ) = A 02 , 2 ( s ) = °.

Применяя формулы (13)–(18), имеем

Ao2,2(x, s) = h1 [1 + ^1^Mx>+ S! + ...] ... h8 [1 + ^8-|7Cx)+ 3 .

Wv [ 1 + - ■ , s + ... ] ... ^w [ 1 + Ц^ S +... ] ,

„„(^ [1 + “' ' + S + ...] ... „ . ,, [1 + v'' + S + ...]

где введены обозначения h ^ = е Ьш к sx , к = 1, 2,..., 8.

Обозначим через A 00 определитель Вандермонда чисел ш 1 , ш 2 , ..., ш 8

A 00 = det Wandermound ‘ s(^ 1 , w 2 , ..., ш 8 ) =

1 1 1 ...1

Ш1 Ш2 W3 ...ш

2 2 22

П ( V - Ш т )=A oo = 0. /с>т;

к,т=1 ,2,...,8

Ш1 ш2 ш3 . . .Ш

.............. ,..7 ,..7 ,..7,..7

iv 1 ш 7 ш 7 ... ^ 8

Справедливо следующее утверждение.

Лемма 1. Пусть ( Ь тк ) (к,т = 1,2,..., 8) — матрица алгебраических миноров к элементам Ь тк определителя A 00 из (24) . Тогда

/би 812 ...§

(8 тк )

521 §22 . . .§

...........

§81 §82 . . .§

|

1 |

- 1 |

1 |

- 1 . . |

.1 |

— 1 |

|||

|

- ω 1 - 1 |

ω 2 - 1 |

- ω 3 - 1 |

W - 1 . |

. — W 7 - |

ω 8 - 1 |

|||

|

= A oo - 8 |

ω 1 - 2 |

- ω 2 - 2 |

-2 ω 3-2 |

— W 4 2 . |

-2 . W 7 |

- ω 8 - 2 |

. (25) |

|

|

⎝ |

ω 1 - 6 |

- ω 2 - 6 |

ω 3 - 6 |

- W 4 - 6 . . |

. W 7 6 |

- ω 8 - 6 |

||

|

- ω 1 - 7 |

ω 2 - 7 |

- ω 3 - 7 |

W 4 - 7 . . |

. — W 7 - 7 |

ω 8 - 7 |

|||

Доказательство леммы 1 можно найти в работе [7]. Для вычисления определителя А 02 , 2 ( ж, s ) из (23) вынесем из к-го столбца (к = 1, 2,..., 8) множитель h k , из к-й строки вынесем множитель (bs) k- 1 и разложим получившийся определитель по столбцам на сумму определителей. В результате получаем

Ao2,2(^,s) = н8 Л ^[л i A02,2,7(ж,s) , A02,2,8(ж,s) . n / 1 41 (26)

= Пк=1 hk ( bs )( bs ) 2 ( ... K^y A 00 +---- S7----+----S 8---- + °UJ ,

А 02 , 2 , 7 ( ж, s) = W 1 B 7 ( Ж )А оо + Ш 2 В 7 (ж)А 00 + • • • + Ш 8 В 7 (ж)А оо = = A 00 B 7 ( ж )(w 1 + w 2 + • • • + W g ) = A 00 B 7 (ж) • 0 = 0;

А 02 , 2 , 8 ( ж, s) =

В 0 (ж) ы^^ж)

ω 2

.

.

.

.

.

.

ω 8

+

ω 1

В 0 ( ж ) 1

.

.

.

Ш 2 В 8 ( ж) W 3 .

.

.

ω 8

+

ш 1 В 7 (ж) ш 7 ... W 7

W 7 ш 2 В 7 (ж)

+ • • • = [ B 0 ( ж ) Su —

W 1 B 8 (ж) ^ 21 + ш 1 В 2 ( ж ) 5 з1 — • • •

-

7 7

w 7 ... W 7

w 7 B 7 (x)5 g1 ] +

+ [ — В ° (ж) 5 12 + Ш 2 В <1 ( Х ) 5 22

-

W 2 B 8 (жЖ з + • • • + w 2 B 8 (x) ^ 82 ] + • • • =

= A °° • 8 i>k (ж) = A oo S g . 8 k=8

Учитывая, что H k =1 h k = П к =1

еь Ш к 8х = еь( ш1^ш2+.^ш^х = е 0 = 1, получаем

A o2 , 2 (ж, s ) (26) = (28) (bs) 28 A oo 1 + S 7 + + о (J 9) , (29)

то есть определитель А 02 , 2 (ж, s ) = A 02 , 2 ( s ) не зависит от ж, что подтверждает справедливость вышеописанных асимптотических формул (13)–(18).

Аналогичным образом доказывается, что определитель Вронского А 02 , 1 (ж, s ) фундаментальной системы решений { ^ 2 k (ж, s ) }8 =1 дифференциального уравнения (1) также не зависит от ж, и для него справедлива формула

А о2 , 1 ( ж, s)=det Wr[^n(ж, s ); У 12 (ж, s ); ...; -у^ж, s ) = (as) 28 A oo

1+4+4 8 +о s 7 s 8

-Ш

D 8 (1 =

_ 7^ 1 (0) 2a 8

4. Изучение условий «сопряжения» (3)

Применяя формулы (9), (10), из условий «сопряжения» (3) получаем

У 2 (^ 1 + 0, s) = У 1 (Х 1

-

0, s) О ^2 C 2k У 2k (X 1 + 0, s) = ^ C 1k У^ (Ж 1

- 0,s); (30)

k=1

У2т)(^1 + 0, s) (3)У(т)(ж1 - 0,s) (bs)m ” (as)m т = 1, 2,..., 7.

" ^k k =1

k =1 у 2 " ) (^ 1 + 0 ,s)

(bs) m

= E C 1 k k =1

(.( m )^

у 1 k ( Ж 1 -

(as) m

0,s)

,

Рассматривая систему (30), (31) как систему из восьми уравнений с восемью неизвестными C21, C22,..., C28 (при этом Сц, C12,..., C18 — параметры), приходим к выводу, что эта система имеет единственное решение r< = A21 ■ = A22 ■ ■ = A2k ^=19 Я

С21 * / \ / n; ^ 22 a / \ ; . . . ; ^ 2k * / \ , к 1, 2 , ... , 8 ,

A 02 , 2 ( s ) = 0 A 02 , 2 ( s ) A 02 , 2 ( s )

при этом определитель A 2 k (к = 1, 2,..., 8) получается из определителя A 02 , 2 (s) ной к-го столбца на столбец

( У2 C 1 k У 1 k ( ж 1 — 0, s ) ; k =1

Е^

k =1

У 1 k ( х 1 - 0 ,s )

as

; . . . ;

У^ ( х 1

-

(as) 7

М у.

заме-

Таким образом, имеем

△ 21

A 22 =

E с 1к У 1к (^ 1

k =1

E^1k k=1

5 82 c 1k k =1

-

У 1 к (^ 1

-

as

у 1 k 'z ।

-

0,s)

0,s)

У 22 (^ 1

У 2 2 (ж 1

+ 0, s )

+ 0, s )

bs

0,s) у 22 ) (х 1 + 0,s)

(as) 7

(bs) 7

. . . У 28 (^ 1

у 2 8 ( ж 1

...

.

.

.

+ 0, s )

+ 0, s )

bs

у 2з ) (ж 1 + 0 ,s ) (bs) 7

= С 11 A 211 + C 12 A 212 + • • • + C 18 A 218 = ^2 C 1 k A 21 k 5

k =1

У 21 ( Ж + 0 ,s )

У 21 ( ^ 1 + 0 ,s ) bs

E C 1 k У 1 k (^ 1 - 0, s) У 2з (Ж 1 + 0, s) . .. У 28 (^ 1 + 0, s)

k =1

у 1 k ( ^ 1 - 0 ,s ) у 2з Оа + 0 ,s ) у 28 (ж 1 + 0 ,s )

2-/ c1k , . . . , k=1 as bs bs

у 21 ) ( ^ 1 + 0 , s ) 28, r у 12 ( ^ 1 - 0 ,s ) у 23 ) ( ^ 1 + 0 ,s ) у 2з ) (ж 1 + 0 ,s )

(bs) 7 k =1 1 k (as) 7 (bs) 7 ... (bs) 7

= C 11 A 221 + C 12 A 222 + " " " + C 18 A 228

= Z^C 1 k A 22k ;.

;

k =1

|

Л 2 т = С 11 Л 2т1 + С 12 Л 2т2 + |

• • • + С 18 Л 2 т 8 = У2 С 1к Л 2тк , ^ = 1, 2 , . . . , 8 к =1 |

(34) |

|

Л 21 к = У 21 У 1к у 2 1 у 1 к |

У 1к У 22 ... У 28 У 1к У 2 2 У 2 8 as bs bs . (7) (7) (7) У 1к у 22 у 2% (as) 7 (bs) 7 ... (bs) 7 Ж 1 ± о У 23 . . . У 28 У 2 3 У 2 8 |

|

|

л _ bs as Л 22 к = ......... (7) (7) ^ 21 У 1к (bs) 7 (as) 7 |

bs bs ;...; к = 1,2,..., 8. у 2? у )? (bs) 7 ... (bs) 7 Ж 1 ± о |

(35) |

Применяя формулы (11)-(18), вычисляя определитель Л 211 из (33)-(35) аналогично определителю Л 02 , 2 (ж, s) из (23)-(29), получаем

+ [ — В ° ( Ж 1 )5 18 + Ш 8 В 8 ( Ж 1 )5 28 — Ш 2 В 2 ( Ж 1 )5 38 + • • • + ш 8 В 7 ( Ж 1 )5 88 ] —

(25) Л 00 Л 00

= 8 ^^8 ^^ ( ^ 1 ) + ••• +

, Л00 \ пк( \ (19),(20) Л 00

+ -|-2_,В 8 №) = 8 (/Л + 7^ 8 ). (37)

Таким образом, имеем

Л 211 = Л со е^ 1-^1 1 + "''/"■ ^ 8 +7^ 8 + О (1) ; (38) для нахождения определителя Л 212 из (33)-(35) вычтем из первого столбца второй и разложим по первому столбцу

Л

_ OW15Ж1

X

X

|

1 • |

" Ш 1 Л г (ж 1 ) + s 7 |

+ |

л 0 ( ^ 1 ) s 8 |

+. |

.. |

... 1 • |

1+ |

0 s 7 |

+ |

В 0 ( Ж 1 ) s 8 + |

.. |

||

|

Ш 1 |

" 1 + Ш 1 Л 7 (ж 1 ) s 7 |

+ |

л 8 ( ж 1 ) s 8 |

+. |

. . . Ш ? |

" 1+ |

0 s 7 |

+ |

B ? 1^ 1 ) s 8 + |

.. ] |

|||

|

ш 7 |

" Ш 1 Л г (ж 1 ) + s 7 |

+ |

Л 7 ( Ж 1 ) s 8 |

+. |

.. |

. . . Ш ? |

1+ |

0 s 7 |

+ |

B ? 1^ 1 ) s 8 + |

.. |

||

|

(7) = 24) е ( аШ 1 - |

Ъ ш 1 ) s£ i |

Л оо + |

ω 1 |

Л 7 ( ^ 1 )Л оо s 7 |

Л 211 , 8 1 s 8 |

+o ( i )] |

, |

||||||

(7),(24)

Л 211 , 8 — [Л 8 ( ж 1 )5 11 — Ш 1 Л 8 ( ж 1 )5 21 + ш 1 Л 2 (Ж 1 )5 з1 -•••- W^ 7 (^ 1 )5 81 ] +

+ [— В ° ( Х 1 ) 5 12 + Ш 2 В 8 ( Ж 1 )5 22 — ш 2 В 2 ( ж 1 )5 32 + • • • + ш 7 в 7 ( Х 1 ) 5 ?2 ] + • • • +

__ „а,Ш 2 5Ж 1 ^Ь ш 2 5Ж 1

212 — е е

(... )е Ьш 8 8Ж 1

X

X

1 • Го+ WAA s 7

Г Ш 2 Л 7 (Ж 1 )

w 2 [1+ .

A 8 ( x 1 ) - вОЫ

+ s 8

A 8 ( x 1 ) - ^Ы

+ s 8

+1 • 1 +

+ . . . ] . . . W8 [1 +

Б 8 (ж 1 ) s 8

B 8 ( xi) s 8

+ . . .

+ . . . ]

(7),(24)

ω 71

шАтЫ Л 7 ( Ж 1 ) — B 7 (x 1 )

s 7 + s 8 +

(7 — 24) e ( «W 2 -b W 2 ) S$i ^ + W 2 ^ 7 ( x 1 ) " 0

+

w 7 1 +

△ 212 , 8 s 8

BK^ , s 8 + ...

+o(B 1,

△ 212 , 8 — ( A ° ( x 1 ) — b 0 ( х 1 ))6 11 — Ш 2 ( A 8 ( X 1 ) — B 8 (x 1 )) 5 21 + ш 2 ( Л 2 (: Г 1 ) — В 2 ( Ж 1 B& 31 — • • • —

-

- w 7 (A 7 (X 1 ) — B 7 (X 1 ))5 81 — △ 00 £ A 8 Ц W У — △ 00 £ B k (X 1 )( W У (17 — 18)

-

8 k=0 VW1V

(17—18) £ нЬ8 [(—7^1(0) E W" + »Ы EP — 2-") /W2)"] — m=0

8^ ha [(—7)q2(x1) E w" + 92(x1) E(7—2m)(wf) ] — m=0 m=0

-

— — △^ Ag(x1), H2 — 1 + (1 + V2)z,(40)

так как ^ " =0 w " — 0, где введено обозначение △ ( j (x 1 ) — S 2 ( 2; i ±0 — 9 1 (:, 1 8 -0) — так называемый «обобщенный скачок» потенциала q(x) в точке разрыва x 1 .

Аналогично определителю △ 212 из (39), (40) вычисляются определители △ 21 ^ (к — — 3,4,..., 8) из (33)-(35): из первого столбца определителя вычитаем к-й столбец, получившийся определитель раскладываем по первому столбцу, в результате получаем:

-

△21^ — е^1^-bwi)sx1 [0 + wA7(X1L2 + △21Е8 + о( 1, к — 2, 3,..., 8,(41)

s7 s8

Д △ оо E дт/ х/ w k ) △ 00 Eдт/ х/ w k )

△216,8——.Msto) (^W1J — — 2_,Bs(x1) (^W1J —--16—A»(x1), к — 2,3,...,8; Нк — £ i—2-/W6)";(42)

8 n 8\Wi/ m=0

H 2 — 1 + (1 + V2)z; H 3 — 1 + г; H 4 — 1 — (1 — V2 z); H 5 — 1;

Н б — 1 + (1 — V 2)z — TH 4 ; H 7 — 1 — г — TH 3 ; H 8 — 1 — (1 + V 2)z — TH 2 ;

H10-k — THк, к — 2, 3,..., 8.(43)

Аналогично формулам (36)-(43) изучаются определители А 2 тк (т, к = 1, 2,..., 8) из (33)–(35), в результате чего приходим к выводу, что справедливо следующее утверждение.

Теорема 2. Матрица определителей А 2 тк (т, к = 1,2,..., 8) из (32)-(35) , возникающая при изучении условий «сопряжения» (3) , обладает следующими свойствами:

А 2кк = А оо е ( аШ к [ 1 + Ш к Л 7 7 (Ж 1 ) + ° 8 + ^8 + о( -1) 1, к = 1, 2,..., 8;

_ s' 8s 8 М

И

А 21 ™ = Аое^ ™ - "^ [° + 7 - 5 8 + о(?)] , т = 2 , 3,... ,8;

И

А 221 = А о 0 + - - 16S L + 2(-) ;

И

А 22 т = А - •' ■•'

А 2 кт = А - ■' ~ Ъш^ [о + 0

0 + — —И; ^ ' Of "^ , т = 3,4, •••,8;

s' 16s8

И т.\ + of^)!, к = т, к,т = 1,2,..., 8;

16s8

Нп±8 = нп, п = 1, 2,..., 8; Нп = HnAq(xi),(47)

величины Н п (п = 2,3,..., 8) определены формулой (43) ,

\ 9 2 (^ 1 + 0)

А9Ы = -- ^8--

-

9 1 (^ 1 - 0) а 8

^ imp) (0 ,s ) (4) 0 . \ '^ ^ (as) mp "

х 7 к=1

. \ С1кш'к?1’ [1 + — + к=1

1 к 0.-

(as) m p

л тр< s 8

(^оШ ]=0,

р = 1, 2,..., 7.

Из последнего из граничных условий (4) с помощью формул (10)–(14) и (32)–(34) имеем

^ni ) ( n,s ) (4) „Х^р ^ 2 fc 1 ) ( n,s )

= 0 .

■ . АС2‘

( 7 1 )^

. Е Е °1-А2к„ ^2^^ = 0. Е С1кФЙ (п, s) = 0, к=1 ^п=1 / ( )

8^ ?/(п1)

Ф1к (n,s) = Е А 2 пк Е 2 тг( пг2 , к = 1, 2,..., 8.

п=1

Однородная система (48), (49) из восьми линейных уравнений с восемью неизвестными С 11 , С 12 , ..., С 18 имеет ненулевые решения только в том случае, когда ее определитель равен нулю. Поэтому справедливо следующее утверждение.

Теорема 3. Уравнение на собственные значения дифференциального оператора (1)– (5) имеет следующий вид:

/ О- П ^ 0 +

Ь 11 = ш ' 1

Ь 21 = ш ' 2

Ь12 = ш'1 ... Ь17 = ш'1 Ь18 =ш

Ь22 = ш'2 ... Ь27 = ш'2 Ь28 =ш

X

Ь7 1 = ш ' 7 6 72 = ш ' 7

Ь 77 = ш Ь 78 = ш ' 7

= 0.

Ь 81 = Фп (п, s) Ь 82 = ф^ (п, s) .

. Ь 87 = ф 1 7 (п, S) Ь 88 = ф^ (п, S)

Раскладывая определитель /(s) из (50) по последней строчке, получаем:

/ ( s ) = Ф 1 1 (п , s ) ^ 81 - ф 1 2 (п , s )ф 82 + ф 1 3 (п , s )ф 83 ----- +

+ Ф 1 7 (п, s) ф 87 - Ф 18 (п, s) ф 88 = 0, (51)

ф 88 =

ш ' 1 ш ' 1

ш ' 2 ш ' 2

ш ' 1 1 ' 1 г ' 1

ш ' 2 ( = ) 1 ' 2 г ' 2

г б ' 1

г б ' 2

ш ' 7 ш ' 7

ш ' 7

1 ' 7 г ' 7

г б ' 7

= det Wandermound ‘ s(г Ш 1 , г ш 2 ,..., г ш 7 ) = П (г ' — г ' п ) = 0.

/с>п к,п=1,2,...,7

ф 81 =

ш ' 1

ш ' 2

ш ' 1

ш ' 2

ш ' 1 г ' 1

ш ' 2 ( = ) г ' 2

г 2 ' 1

г 2 ' 2

г 7 ' 1

г 7 ' 2

= г м 7 ф 88 ,

ш ' 7 ш ' 7

ω

' 7 8

г ' 7 г 2 ' 7

г 7 ' 7

М 7 = ^ Ш 7 ; (53) /г=1

ф 82 = г 2 М 7 ф 88 ; ф 83 = г 3 м 7 ф 88 ; • ••; ф 8 /= = гкм? ф 88 , к = 1, 2,..., 8. (54)

Подставим формулы (52)-(54) в (51), поделим на г м 7 ф 88 = 0, получим

/(s) = Ф п 1 (п, s) — ф^ 1 (п, s)г M 7 + ф 1 3 (п, s')г 2 М 7 -----ф ” 8 (п, s')г 7 М 7 = 0, (55)

где функции фЦ(п, s) (к = 1, 2,..., 8) определены формулами (49), (44)-(47), (13)-(18).

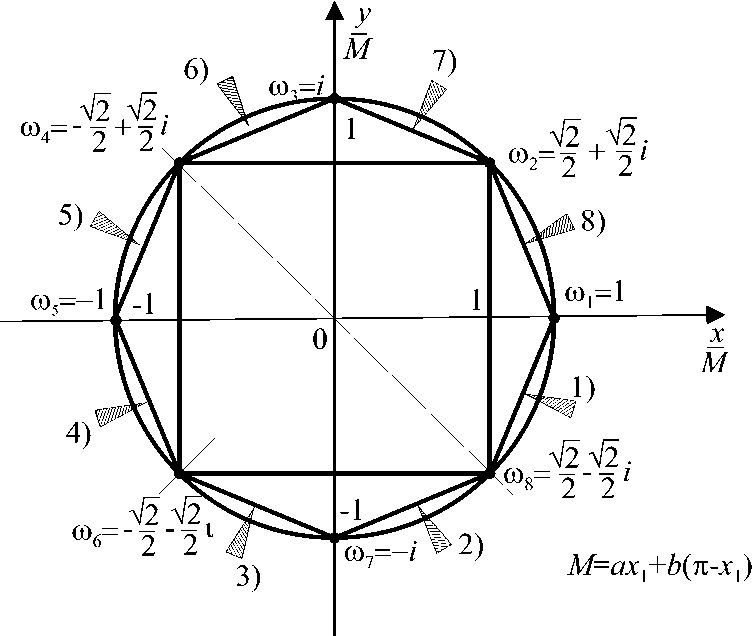

Для нахождения корней уравнения (55) необходимо изучить индикаторную диаграмму этого уравнения, то есть выпуклую оболочку показателей экспонент, входящих в это уравнение (см. [1, гл. 12]). Индикаторная диаграмма уравнения (55) представлена на рисунке 1.

Из общей теории нахождения корней квазимногочленов вида (55) (см. [1, гл. 12]) следует, что для нахождения корней уравнения (55) в секторе 1) в этом уравнении необходимо оставить экспоненты с показателями Мш 8 = Мш 2 и Мш 1 = Мш 1 (остальные экспоненты — бесконечно малые величины, их можно отбросить), в секторе 2) необходимо оставить экспоненты с показателями Мш 8 = Мш 2 и Мш 7 = Мш 3 , в секторе 3) — экспоненты с показателями Мш 7 = Мш 3 и Мш 6 = Мш 4 и т. д.

Рис. 1. Индикаторная диаграмма уравнения (55)

6. Асимптотика собственных значений дифференциального оператора (1)–(5) в секторе 1) индикаторной диаграммы (рис. 1)

Из вышесказанного следует, что справедливо следующее утверждение.

Теорема 4. Уравнение на собственные значения дифференциального оператора (1)– (5) в секторе 1) индикаторной диаграммы (56) имеет следующий вид:

Ms) = Ф 1 1 (n, s) - ф ” 2 (n, s)M 7 = 0.

Подставляя в уравнение (56) формулы (49), (13)–(18), (44)–(47), приведем его к следующему виду:

»м =;„■. е« - [i+^м+^s i 1 +2(S9) ]+

। е ( аШ 1 - Ьш 2 ) sx i

m n. b a^ ( - H^z i ) ^ 6 16s 8

} - Vм ^ш2 е мш 2 8

Ш 2 ^ 7 ^£

+ s 7 + s 8

+<й]

+

। е ( аШ 2 - Ьш 1 ) 5Ж 1

п 1 Ь ш 1 8 п ( H-^Aq^C 1 )

Ш 1 6 16S 8

= 0;

^ 7 = ^ 7 (C 1 ) + В 7 ( п ); ^ ” 1 = D 8 + 7 Е 8 + В !^ 1 (п); H - = 1(1 + V 2)z; H i = H - .

Поделив в уравнении (57) на ш ” 1 е Мш 2 8 = 0, перепишем его в более удобном виде:

h i (s) = е м ( W 1 —W 2 ) s [1 +

ω 1 ψ 7

S 7

+f+ош ]—

—

,М 7 А

Z ш ” 1

ω 2 ψ 7

S 7

+f+о(к) ]+

A q (_ X1 ) [ш2 ( аш 1 — Ьш 2 ) 8Х 1 ^W 2 sn^—Нш 2 5/- и

'1.x ш 1 е е е (— H 8 ) —

—

z M 7 е ( а.ш 2 - ьш 1 ) 5Ж 1 е &ш 1 5П е - м W 2 S ( — ^^ )] + о^ 1 ^ = о

2пг

Основное приближение уравнения (58) имеет вид (ш 1 = 1, ш 2 = z = е 8 )

П 1 т

М ( W 1 - W 4 ) S _ М 7 ш 2 _ 2^7 2^ 2 пгк _ 2п гк

е = Z Ш”1 = е е е ^ ^- = М(Ш1 — Ш2) , к = к +

М 7 + п 1

, к Е N.

Теорема 5. Асимптотика собственных значений дифференциального оператора (1)– (5) в секторе 1) имеет следующий вид:

2пг ~ А 7 к 1 ^ 8к 1 f 1 А Т М 7 + И 1

sк i = тт?--------- ? к + , +—=7-,- + О( — ) , к = к +--, к Е N. (60)

к,1 М(Ш1 — Ш2)[ Т7 к8 ”U9y Г 8 ,

Доказательство. Применяя формулы Тейлора, имеем ем(ш1-ш2^1 (=) ехр [м (Ш1 — Ш2 )sM,m2^ (к + ЕЕ + ■ ■ ■)’ =

= zM7 z” [1 + 2П^А7к^ + 2п^А8к^ + of £ К(61)

L к 7 к 8 \к9Л

М^^ f1 — АткД +of )).(62)

(2пг)7 к7 к8

Подставляя формулы (60)–(62) в уравнение (58), учитывая формулу (59), получаем z М7 z”1

1+

2лг^ 7 к, 1 к 7

+ № +о( Л 1х к8 к к9

х

[ 1 + ш 1 ^ 7 М 7 (ш1— m27 f 1 + o f 1)) 2 7 Л 7 2 7 к 7 к 8

+ ^^М З ^ш^ - ш^ 2 8 п 8 1 8 к 8

+ о©]

—

Поделив на zMl г " 1 = 0, приравняем в (63) коэффициенты при одинаковых степенях к. При к0 имеем: 1 — 1 = 0 — верно, что символизирует о правильности выбора асимптотической формулы (60). Приравняв в (63) коэффициенты при к 7 , находим

М 7 ( Ш 1 — Ш 2 ) 8 ^ 7 (57) М 7 ( Ш 1 — Ш 2 ) 8 (15),(16)

^,1 =--28П8--- =--2^--^^ + ^^=

(15Ы16) М7 sin8(п) Г 1 г-1 1 Гл

= 8,8 \j.L "^ + 67 Л, V к Е N, М = ах1 + Ь(л — ж1).

Приравняв в (63) коэффициенты при к - 8 , выводим

, = М8 л — Ш2)8 + М8 sin8(л)Ag(^i) ~-M7 „(Ш1-Ш2)5Ж, ।

8 к, 1 ( — 2л?)2 8 л 8 ? 8 ( — 2л?)16л 8 8 1у ^,1,осн

//87-П1 Z^- -■ ^2-^ ], к Е N.(65)

Из формулы (57) имеем

7 8 =

. / Г 1 1 + 72 "1 /

1 — (1 + V2)i = V4 + 2V2 , — ? = V4 + 2У2е -гф 1 ,

L 7 4 + 2 V2 74 + 2V2

1 1 + 72

—

ϕ 1

( 1 А ■ ( 1 + V2 ^

= arccos —. = arcsin — .

W 4 + 2^2/ V74 + 2V2/

Подставляя формулу (66) в (65) и сделав необходимые преобразования, находим

^ 8k,1 =

( — 1) k +1 x/ 4 + 2^М 8 sin 8 ( п )Aq(x 1 ) 16 л 9

х sin

лах 1 к л6(л — х 1 )к лп 1 лМ 7

М + ”8 8""

к Е N,

значение угла ф 1 приведено в (66), М = ах 1 + 6( л — х 1 ), М 7 = 7 7=1 ш ^ , значение А д (х 1 ) определено в (47).

Формулы (64), (67) показывают, что все коэффициенты асимптотической формулы (60) находятся единственным образом, мы привели явные формулы для их вычисления, поэтому теорема 5 полностью доказана.

-

7. Вычисление первого регуляризованного следа дифференциального оператора (1)–(5)

Рассматривая аналогичным образом сектора 2), 3). . . 8) индикаторной диаграммы (рис. 1), докажем следующую теорему.

Теорема 6. Асимптотика собственных значений дифференциального оператора (1)– (5) в секторах 2), 3). . . 8) подчиняется следующему закону:

_ 2пг _ 2пг _ 4пг S k,2 = s k,1 6 8 ; s k,3 = 8 к,2 в 8 = 8 к,1 в 8 ;...;

_ 2пг _ 2пг(т - 1)

S k,m = S k,m-1 6 8 = 8 к,1 в 8 m = 1,2,..., 8; к G N.

-

2) При этом

^ k, 1 = s k,1 ; ^ k,2 = s k,2 = ^ k, 1 ; . . . ; ^k,m = s k,m = ^ k, 1 , (69)

m = 1,2,..., 8; к G N.

Из формул (60), (68), (69) имеем sk,1 = Ak,1 = sk,m = Ak,m

П [? i i 8d 8 k, 1 1 ^

M8 sin8(П) ' ^‘i1 + T + СЫ поэтому ряды

∞

∑︁

k =1

8 п8 к8 8n8^7k,i 8n8^sk,i k,1 + M8 sin8(п) + M8 sin8(п) + M8 sin8(п)к

∞

Список литературы Формула первого регуляризованного следа для дифференциального оператора с разрывной весовой функцией

- Беллман, Р. Дифференциально-разностные уравнения / Р. Беллман, К. Л. Кук. — М. : Мир, 1967. — 548 с.

- Будак, А. Б. О разложении по собственным функциям дифференциального оператора 4-го порядка с кусочно-постоянным старшим коэффициентом / А. Б. Будак // Дифференциальные уравнения. — 1980. — Т. 16, № 9. — C. 1545-1558.

- Гасымов, М. Г. О сумме разностей собственных значений двух самосопряженных операторов / М. Г. Гасымов // Доклады АН СССР. — 1963. — Т. 150, № 6. — C. 1202-1205.

- Гельфанд, И. М. Об одном простом тождестве для собственных значений дифференциального оператора второго порядка / И. М. Гельфанд, Б. М. Левитан // Доклады АН СССР. — 1953. — Т. 88, № 4. — C. 593-596.

- Ильин, В. А. О сходимости разложений по собственным функциям в точках разрыва коэффициентов дифференциального оператора / В. А. Ильин // Математические заметки. — 1977. — Т. 22, № 5. — C. 679-698.

- Лидский, В. Б. Регуляризованные суммы корней одного класса целых функций / В. Б. Лидский, В. А. Садовничий // Функциональный анализ и его приложения. — 1967. — Т. 1, № 2. — C. 52-59.

- Митрохин, С. И. Асимптотика собственных значений дифференциального оператора со знакопеременной весовой функцией / С. И. Митрохин // Известия вузов. Математика. — 2018. — № 6. — C. 31-47.

- Митрохин, С. И. О некоторых спектральных свойствах дифференциальных операторов второго порядка с разрывной весовой функцией / С. И. Митрохин // Доклады Академии Наук. — 1997. — Т. 356, № 1. — C. 13-15.

- Митрохин, С. И. О спектральных свойствах дифференциальных операторов с разрывными коэффициентами / С. И. Митрохин // Дифференциальные уравнения. — 1992. — Т. 28, № 3. — C. 530-532.

- Митрохин, С. И. О формулах регуляризованных следов для дифференциальных операторов второго порядка с разрывными коэффициентами / С. И. Митрохин // Вестник Московского университета. Серия 1. Математика, механика. — 1986. — № 6. — C. 3-6.

- Митрохин, С. И. О формулах следов для одной краевой задачи с функционально-дифференциальным уравнением с разрывным коэффициентом / С. И. Митрохин // Дифференциальные уравнения. — 1986. — Т. 22, № 6. — C. 927-931.

- Наймарк, М. А. Линейные дифференциальные операторы / М. А. Наймарк. — М. : Наука, 1969. — 528 с.

- Садовничий, В. А. О следах обыкновенных дифференциальных операторов высших порядков / В. А. Садовничий // Математический сборник. — 1967. — Т. 72 (114), № 2. — C. 293-317.

- Садовничий, В. А. Теория операторов / В. А. Садовничий. — М. : Дрофа, 2001. — 384 с.

- Gottlieb, H. P. W. Iso-Spectral Operators: Some Model Examples with Discontinuous Coefficients / H. P. W. Gottlieb // Journal of Math. Anal. and Appl. — 1988. — Vol. 132. — P. 123-137.