Формы биогенного кремнезема в луговых почвах Среднеамурской низменности

Автор: Матюшкина Л.А., Гольева А.А., Стенина А.С., Харитонова Г.В.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Геоэкология

Статья в выпуске: 1 т.20, 2017 года.

Бесплатный доступ

С применением современных экспериментальных методов получены новые сведения о присутствии в луговых почвах Среднеамурской низменности биогенных форм кремнезема, представленных остатками фитолитов и панцирей диатомовых водорослей. Выявлены особенности перераспределения фитолитов и диатомей в почвенном профиле, показана их принадлежность к определенным биоценозам. В почвенном профиле преобладают луговые формы фитолитов. Диатомовые водоросли представлены мелкоклеточными (предположительно споры Cyclotella sp.) и крупными формами из родов Nitzschia и Eunotia.

Луговой подбел, среднеамурская низменность, биогенный кремнезем, фитолиты, диатомовые водоросли

Короткий адрес: https://sciup.org/14329005

IDR: 14329005

Текст научной статьи Формы биогенного кремнезема в луговых почвах Среднеамурской низменности

Аморфный кремнезем SiO2•nH2O образуется в почвах в процессе выветривания и почвообразования. В отличие от кремнезема, образовавшегося хемогенным путем, в почвах может присутствовать аморфный кремнезем в виде биогенных форм – остатков опаловых фитолитов, панцирей диатомовых водорослей, спикул губок, раковин амеб [2, 3].

Фитолиты поступают в почвы из растений, в которых они формируются в результате окремнения клеточных стенок, внутриклеточного содержимого и различных участков растительных тканей. Фитолиты имеют микронные размеры и содержат включения органического вещества (~2–3% углерода) [17, 20]. Фитолитные тела специфической формы и/или морфологии имеют диагностическое значение и могут служить в фитолитном анализе для идентификации отдельных растений и фитоценозов [2, 3]. Диатомовые водоросли населяют почвы на разных стадиях их эволюции. Панцирь диатомей так же, как и фитолиты, состоит из аморфного кремнезема, его вес может составлять до ~70% сухого веса клетки [5, 16, 19].

Исследователи указывают на большое значение почвенных фитолитов, диатомей и спикул губок в палеопочвенных, палеоботанических и археологических исследованиях [2, 3, 8, 15, 18]. Луговые почвы Приамурья в этом отношении мало изучены. В частности, остается до конца не раскрытым происхождение новообразований аморфного кремнезема в виде так называемой «кремнеземистой присыпки», присутствие которой в гидроморфных почвах региона неоднократно отмечалось исследователями. Фитолиты и диатомеи в почвах Приамурья изучены крайне недостаточно. Имеются только единичные сведения о фитолитах в дальневосточных растениях (Приморье) и ископаемых растениях-углеобразователях (Амурская область) [6–8]. В то же время отмечается важная роль опалового вещества фитолитов и диатомей как промежуточного этапа геохимической миграции кремнезема в условиях Приамурья [9, 11].

Цель настоящей работы – оценить содержание и распределение биогенных форм кремнезема в гидроморфных почвах Приамурья, выявить особенности их макро- и микроморфологии.

Объекты и методы исследования

В качестве объекта исследования гидроморфных почв был выбран луговой подбел, формирующийся на слабо приподнятом участке 2-й надпойменной террасы р. Амур в юго-западной части низменности под разнотравно-осоково-вейниковым лугом (окрестности с. Бабстово, Ленинский район ЕАО). Проведенные в других регионах России исследования почв показали, что наибольшие количества фитолитов и диатомей сосредоточены в гранулометрических фракциях средней пыли (элементарные частицы размером 0,005–0,01 мм) [2, 3]. Поэтому для обнаружения и диагностики кремниевых микробиоморф (фитолиты и диатомовые водоросли) в луговом подбеле были взяты образцы по глубине почвенного профиля. Из них были выделены гранулометрические фракции средней пыли.

Подготовка образцов среднепылеватой фракции к анализу проведена согласно руководствам [2, 3]. Для обнаружения в подготовленных образцах фитолитов и панцирей диатомовых водорослей, выявления их морфологических форм и диагностики происхождения использовался оптический микроскоп Nikon Eclipse E200 с рабочим увеличением x400 и растровый электронный микроскоп «EVO 40 HV» (Карл Цейсс, Германия) с максимальным увеличением 50 000. Для РЭМ анализа использовали образцы после приготовления из них суспензий в этиловом спирте, высушивания и напыления Au. Для определения вида фитолитов использовали атлас фитолитов растений основных природных зон Европейской территории России [2, прил. II].

Физико-химические анализы почвенных образцов в целом выполнены общепринятыми методами [1]. Определены величины актуальной и обменной кислотности, сумма обменных оснований (Ca2+ и Mg2+), органический углерод (% Cорг), содержание гранулометрической фракции средней пыли.

Результаты и их обсуждение

Морфологическое строение профиля лугового подбела четко дифференцировано на генетические горизонты: AY – AUg – AUELnn,g – ELnn,g – ELBTg – B1Tg – B2Tg – (BC)g – Cg. Буквенные индексы обозначают последовательную смену горизонтов сверху вниз. После дернины и гумусово-аккумулятивного горизонта (0–14 см) следует характерный для почв этого типа элювиально-глеевый горизонт (15–50(65) см) – уплотненный, бе- лесовато-серый, с Fe-Mn конкрециями. Ниже, на глубине 50(65) – 120 см, расположена иллювиальная толща со своеобразной структурой – зернистой или «икрянистой» в верхней части и глы-бисто-ореховатой в нижней. Характерный признак этого горизонта – присутствие осветленного тонкодисперсного вещества («кремнеземистая присыпка») на гранях структурных отдельностей и его скоплений в полостях и трещинах. Общая характеристика физико-химических свойств основных горизонтов лугового подбела приведена в работе [4].

С помощью РЭМ анализа было обнаружено, что во фракции средней пыли лугового подбела по всему профилю присутствуют остатки фитолитов и панцирей крупных диатомей. Другие кремнеземистые микробиоморфы (спикулы губок и раковинные амебы) в среднепылеватой фракции и образцах почвы в целом обнаружены не были. При этом во фракции средней пыли дополнительно диагностированы опаловидный (минеральный) кремнезем кварцевых жеод и кварц.

Фитолиты лугового подбела по всему профилю представлены, главным образом, луговыми и лесными формами (табл., рис.). Действительно, на протяжении голоцена растительный покров исследуемой территории имеет бореальный характер с неморальными чертами. В его составе исключительную роль играют злаки (мятлик луговой, овсяница красная, пушица многоколосковая, но особенно вейник Лангсдорфа) и осока Шмидта, а также разнотравье [10, 12].

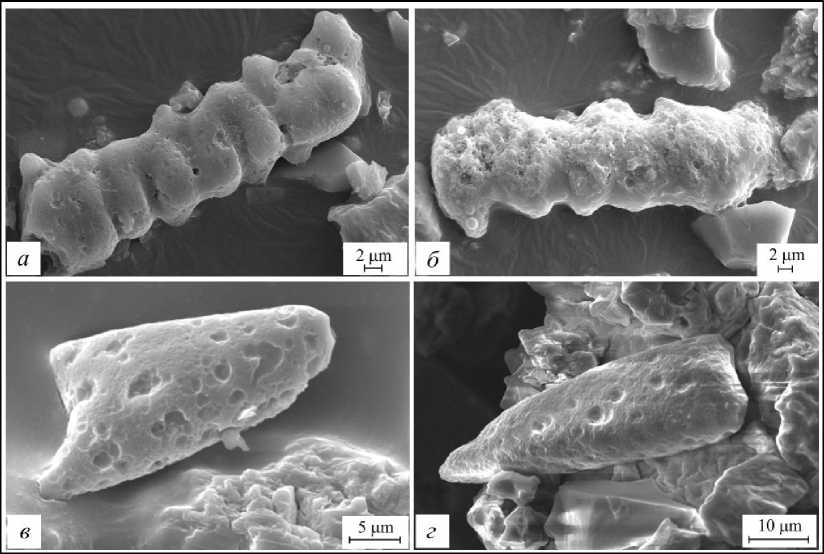

Обнаруженные фитолиты представляют собой окремнелые кроющие клетки эпидермиса винтовой формы размером 4–10х30–50 мкм разной степени выветрелости. Самой высокой степенью выветрелости опаловидного кремнезема фитолитов характеризуется верхняя часть профиля и в ней гор ELnn,g (рис. б ). Именно для этого горизонта характерна самая «агрессивная» среда (минимальные в профиле значения величины pH, переменный окислительно-восстановительный режим, фульвокислотный состав гумуса). Ниже по профилю сохранность фитолитов выше и она возрастает с глубиной. Это связано с ослаблением действия агрессивных факторов среды и, возможно, с частичной кристаллизацией опаловидного кремнезема фитолитов в нижних горизонтах почв [14]. В целом наши данные подтверждают выводы других авторов о том, что устойчивость фитолитов в том или ином горизонте почв зависит от его (горизонта) микробиологической и биохимической активности [3, 9].

Таблица

Распределение основных групп фитолитов в профиле лугового подбела (в % на фиксированный объем пробы)

Table

Distribution of principal groups of phytoliths in the meadow podbel profile (in % to a fixed amount of sample)

|

Phytoliths groups |

Horizon, depth, сm |

|||||

|

Aug 0–14 |

ELnn,g 22–30 |

B1Tg 65–80 |

B2Tg 90–110 |

BCg 150–160 |

Cg > 220 |

|

|

Двудольные травы |

46 |

57 |

48 |

44 |

54 |

37 |

|

Луговые злаки |

32 |

21 |

14 |

15 |

8 |

8 |

|

Лесные злаки |

32 |

19 |

27 |

29 |

32 |

38 |

|

Иглы хвойных |

- |

2 |

6 |

9 |

6 |

15 |

|

Полуболотные (тростник, камыш) |

- |

3 |

2 |

1 |

- |

- |

|

«Аридная» флора |

- |

- |

<1 |

- |

- |

2 |

|

Неустановленная флора |

- |

3 |

1 |

2 |

- |

- |

|

Всего |

171 |

788 |

586 |

188 |

50 |

52 |

Диатомовые водоросли обнаружены по всему профилю лугового подбела. При этом в гумусово-аккумулятивном гор. AUg (в образцах почвы в целом) это были единичные недиагностируемые обломки панцирей диатомей размером до 10 мкм. В образцах средней пыли из этого же горизонта

Рис. Микрофотографии фитолитов луговых (a, б) и лесных (в, г) злаков лугового подбела: a – горизонт AUg; б –горизонт ЕLnn,g; в – горизонт B1Tg; г – горизонт Cg (РЭМ)

Fig. Photomicrographs of meadow phytoliths (a, б) and forest (в, г) cereals of the meadow podbel: a – horizon AUg; б – horizon ELnn,g ; в – horizon B1Tg ; г – horizon Cg (SEM)

(AUg) диагностированы пеннатные диатомеи, представители рода Nitzschia , порядков Achnan-thales или Naviculales, а также Eunotia cf. praerupta Ehr. [16]. Панцири частично разрушены, поэтому более четкая их диагностика затруднена. В нижней части профиля обнаружены многочисленные панцири диатомовых водорослей размером около ~ 2 мкм. По полусферической линзовидной форме диатомей и кольцевому расположению перфораций в периферической зоне предположительно наблюдается сходство со спорами Cyclotella sp . [5].

Ранее нами показано [13], что споры Cyclo-tella sp . в массовых количествах обнаруживаются и в других компонентах лугового подбела, например, илистой фракции (частицы <1–2 мкм), при этом в той части ила, которая легко пептизируется в воде. По-видимому, мелкоклеточные диатомеи, в отличие от крупных, подвержены водной миграции вниз по профилю вместе с частицами ила такого же размера. Поэтому в нижних горизонтах лугового подбела мы наблюдаем накопление как тонкодисперсного ила, так и мелкоклеточных диатомей (и их спор). Они же вместе с илом накапливаются и в так называемой «кремнеземистой присыпке», что имеет немаловажное значение при решении проблемы ее генезиса.

Выводы

-

1. С помощью методов фракционирования почвы, оптической и электронной микроскопии показано, что биогенный кремнезем лугового подбела (Среднеамурская низменность) представлен фитолитами и диатомовыми водорослями. Другие биоморфы кремнезема не найдены.

-

2. Основная часть фитолитов имеет размеры фракции средней пыли (по Н.А. Качинскому) и унаследована по большей части от луговых растений местных фитоценозов, основу которых составляли злаки и разнотравье. Фитолиты в почвенном профиле подвержены процессам выветривания, в значительной степени в элювиально-глеевом горизонте с наиболее агрессивной геохимической обстановкой. Наибольшая сохранность фитолитов отмечается в нижних горизонтах профиля.

-

3. Диатомовые водоросли в верхней части профиля лугового подбела представлены относительно крупными диатомеями – представителями родов Nitzschia, порядков Achnanthales или Navic-ulales и Eunotia cf. praerupta Ehr. В нижней части профиля преобладают мелкоклеточные диатомовые водоросли (предположительно споры Cyclo-tella sp .). Их присутствие в воднопептизируемом иле свидетельствует о подвижности, миграции вместе с илом вниз по профилю. Это объясняет

-

4. Значение проведенного исследования заключается в возможности использования анализа микробиоморф кремнезема (их содержание, распределение в почве, особенности строения и генетическая принадлежность) для решения вопросов осадконакопления, почвообразования и реконструкции фитоценозов в прошлом.

участие диатомовых водорослей и в составе кремнеземистой присыпки луговых почв.

Список литературы Формы биогенного кремнезема в луговых почвах Среднеамурской низменности

- Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М.: Изд-во Москов. ун-та, 1970. 491 с

- Гольева А.А. Фитолиты и их информационная роль в изучении природных и археологических объектов. М.; Сыктывкар; Элиста: Ин-т геогр. РАН, 2001. 200 с

- Гольева А.А. Микробиоморфные комплексы природных и антропогенных ландшафтов: Генезис, география, информационная роль. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 240 с

- Гольева А.А., Матюшкина Л.А., Харитонова Г.В., Комарова В.С. Фитолиты в луговых почвах Среднеамурской низменности//Тихоокеанская геология. 2014. № 5. С. 101-109

- Диатомовые водоросли СССР (ископаемые и современные)/отв.ред. И.В. Макарова. СПб.: Наука, 1992. Т. II, вып. 2. 125 с

- Зимовец Б.А. Почвенно-геохимические процессы муссонно-мерзлотных ландшафтов. М.: Наука, 1967. 167 с

- Иванов Г.И. Почвообразование на юге Дальнего Востока. М.: Наука, 1976. 200 с

- Ковда В.А., Зимовец Б.А., Амчиславская А.Г. О гидрогенной аккумуляции соединений кремнезема и полуторных окислов в почвах Приамурья//Почвоведение. 1958. № 5. С. 1-10

- Ковда В.А. Биогеохимия почвенного покрова. М.: Наука, 1985. 263 с

- Рубцова Т.А. Систематическая структура флоры Еврейской автономной области//Региональные проблемы. 2010. Т. 13, № 1. С. 49-52

- Страхов Н.М. Основы теории литогенеза. М.: Изд-во АН СССР. 1962. Т. II. 575 с

- Фрисман Е.Я., Капитонова Л.В., Поляков А.В. Родентофауна Среднеамурской низменности//Региональные проблемы. 2013. Т. 16, № 2. С. 47-53

- Чижикова Н.П., Харитонова Г.В., Матюшкина Л.А., Коновалова Н.С., Стенина А.С. Дифференциация слоистых силикатов и биогенного кремнезема в луговых подбелах Среднеамурской низменности//Почвоведение. 2013. № 8. С. 980-992

- Ярилова Е.А. О кристаллизации фитолитарий в почве//Доклады АН СССР. 1952. Т. LXXXIII. № 6. С. 911-912

- Alexandre A., Meunier J.-D., Colin F., Koud J.-M. Plant impact on the biogeochemical cycle of silicon and related weathering processes//Geochim. Cosmochim. Acta. 1997. Vol. 61(3). P. 677-682

- Brzezinski M.A. Mining the diatom genome for the mechanism of biosilification//Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2008. Vol. 105. № 5. P. 1391-1392

- Drees L.R., Wilding L.P., Smeck N.E., Senkayi A.L. Silica in soils: quartz, and disordered silica polymorphs//Dixon J.B., Weed S.B. (Es.) Minerals in Soil Environments, second ed. 1989. Soil Science Society of America, Madison, WI. P. 471-552

- Krammer K., Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae. 3: Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae//Süsswasserflora von Mitteleuropa. 1991: Stuttgart-Jena. Bd. 2/3. 563 p

- Monger H.C., Kelly E.F. Silica minerals//Soil mineralogy with environmental applications (Eds. J. B. Dixon and D. G. Schulze). Soil Science Society of America, Madison, WI. 2002. P. 611-636

- Parr J.F., Sullivan L.A. Soil carbon sequestration in phytoliths//Soil Biology and Biochemistry. 2005. Vol. 37. P. 117-224