Фрагменты «Княжьего изборника» в сербском сборнике XVI в. Slav. 125 из собрания Венской национальной библиотеки

Автор: Грицевская И.М., Литвиненко В.В.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Развитие и функционирование русского языка

Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

В работе исследуются «Вопросоответы» Псевдо-Афанасия Александрийского в сербском сборнике XVI в. из собрания Венской национальной библиотеки (Slav. 125). Согласно наблюдениям авторов, вошедшие в данный кодекс 13 вопросоответов составляют фрагмент генетически предшествовавшего «Изборнику 1076 г.» древнего славянского сборника, известного как «Княжий изборник». К известным 17 спискам памятника в результате выполненного исследования прибавляется еще один. В статье приведены инципиты, указаны параллели к имеющимся в Венском сборнике вопросоответам, описано соотношение вопросоответов в Slav. 125 и ранее известных списках «Княжьего изборника». На основе систематичеcкого сопоставления списков выявлено наличие или отсутствие инноваций на каждом из основных этапов формирования древнего сборника. Результаты анализа 13 вопросоответов позволили обнаружить их особые черты, несвойственные известным ранее спискам «Княжьего изборника». Утверждается, что венский текст «Вопросоответов» принадлежит к той стадии формирования «Княжьего изборника», которая предшествовала «Изборнику 1076 г.», поскольку в Slav. 125 не проявились индивидуальные особенности «Изборника 1076 г.». Сделан вывод о том, что текст Slav. 125 представляет собой важное свидетельство эволюции древнейшего славянского сборника, сведения о нем обогащают научные представления о традиции его бытования и характере развития, разных аспектах использования и осмысления в древней славянской книжности.

Афанасий Александрийский, Псевдо-Афанасий, «Вопросоответы», «Княжий изборник», «Изборник 1076 г.»

Короткий адрес: https://sciup.org/149145973

IDR: 149145973 | УДК: 811.16(091) | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.2.9

Текст научной статьи Фрагменты «Княжьего изборника» в сербском сборнике XVI в. Slav. 125 из собрания Венской национальной библиотеки

DOI:

Один из древнейших и ценнейших славянских сборников – «Изборник 1076 г.». Этот памятник на протяжении более чем двухсот лет входил в число основных источников изучения славянской письменности [Му-шинская, 2015, с. 43]. К настоящему времени найдены славянские параллели, позволяющие проследить характер и пути формирования этого сборника (об этом см.: [Ангелов, 1979; Буланин, 1990; Копреева, 1976; 1979; Veder, 1983]; (Федер, 2008)). Выяснено, что текст «Изборника 1076 г.» является завершением длительной эволюции, в ходе которой менялся состав глав, трансформировались тексты, входящие в них. Первоначальный вид компиляции возник в Болгарии в X в. (Федер, 2008). Высказана гипотеза о том, что сборник был создан в Преславе для наставления наследников болгарских царей, притом был написан глаголицей (см.: (Федер, 2008); [Veder, 2018]); однако эту гипотезу поддерживают не все исследователи [Буланин, 2012; Мушинская, 2015, с. 47–48].

По предложению У.Р. Федера болгарский сборник, предшествовавший «Изборнику 1076 г.», принято называть «Княжьим изборником» (Федер, 2008). В исследованиях последних лет «Княжьим изборником» называют целое семейство сборников, возникших ранее «Изборника 1076 г.» [Мушинская, 2015].

Всего в настоящее время, помимо «Изборника 1076 г.», известно 17 списков «Княжьего изборника» [Мушинская, 2015, с. 56–60]. Большинство из них представляют собой фрагменты текста разного объема, вошедшие в иные по составу сборники XIII– XVII веков. 11 имеют восточнославянское происхождение, 5 – сербское, 1 – среднеболгарское.

Текстологическое исследование списков «Княжьего изборника» позволило выделить три основных этапа (стадии) его формирования, а именно: создание Княжьего изборника-1 (КИ1, гипархетип α), Княжьего изборника-2 (КИ2, гипархетип β), Княжьего изборника-3 (КИ3, гипархетипы γ, δ) [Му-шинская, 2015, с. 74].

Из приведенных данных видно, что важными свидетельствами эволюции «Княжьего изборника» являются сербские списки, возникшие на нескольких этапах развития памятника 2. В настоящей статье будет представлено еще одно подобное свидетельство раннего бытования древнейшего славянского сборника в сербской книжности, и, таким образом, введен в научный оборот 18-й список «Княжьего изборника».

Материал и методы

Исследуемый список «Княжьего изборника» входит в сборник, хранящийся в Венской национальной библиотеке под шифром Cod. Slav. 125 (далее – Slav. 125).

В существующих описаниях рукопись Slav. 125 отнесена к XVI в. [Яцимирский, 1921, с. 225–229; Birkfellner, 1975; Otero, 1981, s. 59]. G. Birkfellner указывает, что кодекс является конволютом (Sammelhandschrift), принадлежавшим ранее монастырю Добрило-вина Св. Георгия Победоносца Будимлянско-Никшичской епархии Сербской православной церкви (с 1592 г.), Мойковац, северная Черногория [Birkfellner, 1975, s. 221]. В качестве языкового извода указан сербский.

Рукопись Slav. 125 хорошо известна в научной литературе в связи с изучением славянских версий апокрифических сочинений 3. Будучи конволютом, она состоит из отдельных частей и, судя по находящейся в нашем распоряжении фотокопии, этих частей три. В первую часть (л. 4–162) входит ряд статей церковноправового содержания («Правило святых апостолов и святых семи соборов»; монашеские правила; правила исповеди и покаяния; правила мирским людям, в том числе о родстве и о браках, о различных искушениях). Вторую часть (л. 163–281 об.) составляет ряд эсхатологических и апокрифических текстов, в том числе «Откровение Мефодия Патарско- го», «Слово Иоанна Златоуста о пришествии Предтечи во ад», а также «Вопросы Варфоломеевы к Богородице», разделенные на два самостоятельных раздела (л. 259 и 276). Третья часть конволюта (л. 245–361 об.) включает апокрифические сочинения («Откровение Павла», краткая редакция «Второй книги Еноха», «Вопросы Иоанна Богослова Господу на горе Фаворской»), ряд небольших текстов (л. 352: «Двѣ бо еⷭ теⷱнїи ѡсобныи ѿ тѣла…»; «А се ѡ нра-вехь роꙁныиⷯ. Страⷯ бжїи ѿгонить ꙁлоба…»; л. 353: «И вънидѡше снове бжїи къ дъщеремь члчьскыⷨⷨ»; л. 353 об.: «Слово ѿ оустава стхь апⷭль. ꙗко же въ трїи погроуженїа крщенїа твореи наⷣвоою. иже вь гробѣ лежа гь трїи дни…»; л. 358: «А се тлькованїе ѿ ѱалтира въкратцѣ»), а также подборку из «Во-просоответов князю Антиоху» Псевдо-Афанасия Александрийского (л. 339 об.–351 об.), генетически родственную той, что вошла в «Княжий изборник» (далее – КИ) 4 и впоследствии в «Изборник 1076 г.» (далее – И76) 5. Именно эта подборка и является объектом изучения в настоящей статье.

Результаты и обсуждение

Структура подборки и содержание во-просоответов (далее – ВО) представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, в Slav. 125 имеются 13 вопросоответов, 12 из которых включались и в «Княжий изборник», и в «Изборник 1076 г.», а последний вопросоответ, отсутствуя в «Изборнике 1076 г.», входил в два списка «Княжьего изборника». В дальнейшем «Вопросоответы» обозначаются исходя из нумерации «Изборника 1076 г.», принятой в научной литературе. ВО № 13 (по нумерации в Slav. 125), не нашедший соответствия в «Изборнике 1076 г.», мы будем обозначать как S13 . Отметим, что порядок вопросоответов в Slav. 125 не соответствует тому, что имеется в списках КИ и И76.

Таблица 1. «Вопросоответы» в Slav. 125

Table 1. Questions and Answers in Slav. 125

|

№ по Slav. 125 |

Л. по Slav. 125 |

Вопрос и инципит ответа по Slav. 125 |

ВО в И76: номер, рубрика и листы |

Источники и параллели |

|

1 |

Л. 339 об.– 342 |

Въпроⷭ что ѥⷭ сьврьшено хртⷭ їаньство. ѿвѣ.ⷮ иже вь сты҃ ⷯ ѿца҃ нашего а❖анасїꙗ. Вѣра праваа и дѣла блгочⷭтиваа. истин на бо вѣра. дѣлы искоушает се вѣра бо беꙁ дѣль мрьтва ѥсть. такожеⷣ дѣла беꙁ вѣры. Тем же пооⷣбаеть в сею силою, т ворити волю бжїю. что еⷭ волꙗ бжїа самь гь реⷱ прїидѣте къ мнѣ вси… |

№ I ; 764–769; л. 114 об.–116 об. |

– «Вопросоответы» Анастасия Синаита, ВО 1 (Richard, Munitiz, 2006, p. 5); – «Изборник 1073 г.», л. 27–28; – «Княжий изборник» (Федер, 2008, т. 2, гл. 12:1–8, с. 197–198) |

|

2 |

Л. 342– 342 об. |

Въпро Аще кто сът ворить грѣхь ве-ликъ и поменув се начнеть, плакатиⷭ и третїи днь оу м реть како еⷭ ѡ семь ра^оум^ти. йв^. А❖анасїевь. Аще начнеть плакати се и ѡбратить дшоу свою ѿ ꙁлые мысли. и положить ꙁавѣть свои къ бꙋ… |

№ XVIII ; 858– 860; л. 195 об.*– 196 об.* |

– «Вопросоответы» ПсевдоАфанасия, ВО 79 (Patrologia Graeca, vol. 28, col. 648; Федер, 2016, т. 2, с. 150–151); – «Княжий изборник» (Федер, 2008, т. 2, гл. 12:94–96, с. 218); – «Лаврентьевский сборник» (Куев, 1981, с. 270) |

|

3 |

Л. 342 об.– 343 |

Въпрос. Понѥⷤ сьгрѣшихѡⷨ ѡскврьнихом се. нⷭ ѣ ли намь сп҃сенїю надежⷣа и врач бы: ѿвѣть. А❖анасїевь. Елико оубо по нашиⷨ дѣлѡⷨ непооⷣбныимь нⷭѣ. Елико по блгⷣти, неиꙁ глан нѣи… |

№ XX ; 866–869; л. 198*–199* |

– патриарх Фотий, Гомилия 1 (Photii Patriarchae..., 1983, p. 4–5); – «Минейный сборник» (приписано Иоанну Златоусту); – «Княжий изборник» (Федер, 2008, т. 2, гл. 12:102–105, с. 219–220) |

|

4 |

Л. 343– 343 об. |

Въпрос тако испое^мь &BL Блоуд-наго еⷭ ꙁвати и припаⷣати къ б҃ꙋ съкроушен " ныимъ срцⷣемь, дх҃ѡⷨ смѣрен ныиⷨ съгрѣшиⷯ на нб҃о и преⷣ " тобою. прїими ме ѡч҃е кающаго се… |

№ XXI ; 870–873; л. 199*–199 об.* |

– патриарх Фотий, Гомилия 1 (Photii Patriarchae..., 1983, p. 4–5); – «Минейный сборник» (приписано Иоанну Златоусту); – «Княжий изборник» (Федер, 2008, т. 2, гл. 12:106–109, с. 220–221) |

|

5 |

Л. 343 об.– 344 |

Въпро . Тако испов^мь. АоанасТевь: W всего срцⷣ а своего обратитеⷭ стоанїемь и плачеⷨ и срⷣчныиⷨ треꙁвенїемь съмирае се и млоуе ближнꙗго и оубогые и ѿпоущае прѣгрѣшенїа… |

№ XXII ; 874– 883; л. 199 об.*– 202* |

– патриарх Фотий, Гомилия 1 (Photii Patriarchae..., 1983, p. 8–9); – «Минейный сборник» (приписано Иоанну Златоусту); – «Княжий изборник» (Федер, 2008, т. 2, гл. 12:110–118, с. 221–223) |

|

6 |

Л. 344– 345 об. |

Въпро [на полях] Аще кто вь гр^хы вьпадеть и състареет се. и постыти се не мⷪжеть ни на жестоцѣ легати ни б " д^тТ. йв^. А❖анасТевь. Гоу глющꙋ ꙗрьмь мои блгь еⷭ. и бреме мое льг'ко е. добр^ то видимо е. ако старь немощ нь, и оубогь… |

№ XIX ; 861–865; л. 196 об.*– 197 об.* 1) № XXIII ; 884– 895; л. 202*– 205* 2) |

– «Вопросоответы» ПсевдоАфанасия, ВО 92 (Patrologia Graeca, vol. 28, col. 653; Федер, 2016, с. 172–174: Аще къто въ грѣсѣхъ сътарѣвъ сѧ… ); – «Княжий изборник» (Федер, 2008, т. 2, гл. 12:97–101, с. 218–219, гл. 12:119–127, с. 223–225) (cр.: Patrologia Graeca, vol. 89, col. 361) |

Продолжение таблицы 1

Continuation of Table 1

|

№ по Slav. 125 |

Л. по Slav. 125 |

Вопрос и инципит ответа по Slav. 125 |

ВО в И76: номер, рубрика и листы |

Источники и параллели |

|

7 |

Л. 345 об.– 347 |

Въпрось Ѿкоуⷣоу вѣсть чл҃кь ꙗко простиль еⷭ бъ грѣхы его. ѿвⷮѣ [на полях] Въ млтвѣ нашеи егⷣа единѣ, никомоуⷤ видешꙋ или слышещꙋ прⷣѣс тоимь тогⷣа раꙁоумѣеть дша како… |

№ XXXI ; 962– 976; л. 223 об.– 226 об. |

– «Вопросоответы» ПсевдоАнастасия Синаита, ВО 14 (Richard, Munitiz, 2006, p. 189–190, дополнения; Федер, 2011, т. 2, с. 95–98); – «Кормчая 1650 г.», л. 632 об. (глава 69) (Кормчая, 1650); – [Жоанне, 1993, с. 223–226] (публикация текста и греческого источника); – «Княжий изборник» [Федер, 2008, т. 2, гл. 12:196–208, с. 238–240] |

|

8 |

Л. 347 |

Въпрѡⷭ. Нѣции многажⷣы ѿсѣкающе се грѣха и кающе се. и пакы попльꙁающеⷭ ѿчавають себе глюще ꙗко се трꙋ ⷣ покаанї а сътворшїи погꙋбы их . йв^. Стго А❖анасїа. Не погыбе ѿ ба троуⷣ. иже сьтворивъ покаанн ныи члкъ… |

№ XXVI ; 933– 938; л. 215 об.– 217 |

– «Вопросоответы» ПсевдоАнастасия Синаита, ВО 5 (Richard, Munitiz, 2006, p. 175, дополнения; Федер, 2011, т. 2, с. 78–79); – «Кормчая 1650 г.», л. 628 (глава 69) (Кормчая, 1650); – [Жоанне, 1993, с. 218] (публикация текста и греческого источника); – «Княжий изборник» (Федер, 2008, т. 2, гл. 12:169–173, с. 233–234) |

|

9 |

Л. 347 об. |

Въпрѡⷭ Аще нѣкы властелы ѿ гнѣва многаа съ клетвами оуставить ве щь. тако жⷣе по клетваⷯ покает се ра^оум^вь ^ко ^ло оустави что имать ꙁа се сьт ' ворити: йв^. [на полях добавлено: ѿвѣть ] [!] А^анасТевь. Испов^дати се къ боу и ꙁаꙁирати ѡ своемь напрасньствѣ, и раꙁорити клетвы. петрь бо реⷱ апⷭль къ гоу не оумыеши ногы моее въ вѣкы. покаав же се еже реⷱ хвалиⷨ еⷭ въ вѣкы… |

№ XVII ; 855– 857; л. 194 об.*– 195 об.* |

– «Вопросоответы» ПсевдоАфанасия, ВО 130 (Patrologia Graeca, vol. 28, col. 680; Федер, 2016, с. 241–242); – «Княжий изборник» (Федер, 2008, т. 2, гл. 12:91–93, с. 217); – «Лаврентьевский сборник» (Куев, 1981, с. 285–286) |

|

10 |

Л. 347 об.– 349 об. |

Въпро. Что соуть истин " ныи поклон " ници иже на горѣ. ни въ їерлⷭмѣ покланꙗют се ѡцоу боу… йв^ а^анаеУевь. Г рьдк> же поистине и дивⷩво члчю слоухꙋ въпрошенїе. да сего раⷣї… |

№ II ; 770–782; л. 116 об.–121 |

– «Вопросоответы» Анастасия Синаита, ВО 6 (Richard, Munitiz, 2006, p. 12–14); – «Вопросоответы» Анастасия Синаита, ВО 14 (Федер, 2011, т. 2, с. 24–29); – «Изборник 1073 г.», л. 33–34; – «Княжий изборник» (Федер, 2008, т. 2, гл. 12:9–21, с. 199–201); – «Лаврентьевский сборник» (Куев, 1981, с. 308–309) |

Окончание таблицы 1

End of Table 1

|

№ по Slav. 125 |

Л. по Slav. 125 |

Вопрос и инципит ответа по Slav. 125 |

ВО в И76: номер, рубрика и листы |

Источники и параллели |

|

11 |

Л. 349 об.– 350 об. |

Въпрѡⷭ. Аще кто не оусрьднѣ нь ноуде себѣ подаеть бл҃готворенїе имат лы мь^оу w ба или ни. йв^. Съврьшена оубо жрьтва єⷭ. да ни ѡскрьбыⷮ ни ѿ ноужⷣа. тыха бо дателꙗ любить бь… |

№ XXVIII ; 944– 947; л. 218 об.– 219 об. |

– «Вопросоответы» ПсевдоАнастасия Синаита, ВО 16 (Richard, Munitiz, 2006, p. 191, дополнения; Федер, 2011, т. 2, с. 100–101); – «Кормчая 1650 г.», л. 629 (глава 69) (Кормчая, 1650); – [Жоанне, 1993, с. 220] (публикация текста и греческого источника); – «Княжий изборник» (Федер, 2008, т. 2, гл. 12:179–181, с. 235–236) |

|

12 |

Л. 350 об.– 351 об. |

вьпрѡⷭ Велико в семи искомо, рѡк ли хощеⷨ рещи члчьское житїе или ны. Аще ли ртокь е, то како ре двь... йв^ аФанасїевь. Тако иже еꙁекыю цра и ниневытенѡⷨ… |

№ III ; 782–792; л. 121–124 |

– «Вопросоответы» ПсевдоАфанасия, ВО 113 (Patrologia Graeca, vol. 28, col. 668; Федер, 2016, т. 2, с. 209–212); – «Лаврентьевский сборник» (Куев, 1981, с. 281); – «Княжий изборник» (Федер, 2008, т. 2, гл. 12:22–30, с. 202–204) |

|

13 |

Лл. 351об.– 352 |

Въпрѡⷭ ѿ колика обраꙁа блоⷣу и сьнїа бывають въ члц^. Й ако стыи ѡци глють ѿ четыри. ѿ ѥⷭстьв наго въꙁгоренїа… |

В И76 не имеется 3) . |

– «Вопросоответы» Анастасия Синаита, ВО 25 (Richard, Munitiz, 2006, p. 51); – «Вопросоответы» Анастасия Синаита, ВО 10 (по греч. спискам – № 25) (Федер, 2011, т. 2, с. 17–19 с иной формулировкой); – «Изборник 1073 г.», л. 53– 56; – [Мушинская, 2015, с. 152, примеч. 61] |

Примечания. 1) Инципит: Аште въ грѣсѣхъ въпадъ къто състарѣѥтсьсѧ …2) Инципит: Аште къто старъ и не-моштьнъ и отънемоглъ рекше не может чрьньць быти... 3) Этот вопросоответ в том же переводе, но в иной редакции есть в списках «Княжьего изборника» Б2 и Р (в других списках нет) [Мушинская, 2015, с. 152, примеч. 61].

Notes. 1) Incipit: Аште въ грѣсѣхъ въпадъ къто състарѣѥтсьсѧ … 2) Incipit: Аште къто старъ и немоштьнъ и отънемоглъ рекше не может чрьньць быти... 3) The same translation of this Question-and-Answer, though in a different recension, is found in the manuscripts of Knyazhy Izbornik Б2 and P (we do not have it in other manuscripts) [Mushinskaya, 2015, p. 152, footnote 61].

И.М. Грицевская,

Отношения «Вопросоответов» Slav. 125 и «Княжьего изборника»

«Вопросоответы» входили в «Княжий изборник» на всех этапах его развития, однако объем и состав их изменялся с возникновением последующих гипархетипов, также ряд изменений появлялся в самом тексте. Нами проведено исследование текста Slav. 125 в аспекте реализации в нем специфических черт (инноваций), определенных М.С. Мушинской для разных стадий формирования «Княжьего изборника»; эти стадии обозначены ею как КИ1, КИ2, КИ3 [Мушинская, 2015, с. 153– 158]. Получены следующие результаты.

Особенности текста КИ1 прослеживаются в подборке Slav. 125 почти полностью 6. При этом в текстах «Вопросоответов» не отражены специфические особенности двух ранних сербских списков Б2 и Р.

Инновации КИ2 на уровне текста прослеживаются в Slav. 125 в полном объеме, без исключений. В КИ2 к подборке прибавлены вопросоответы из «Минейного изборника», оформленные в эратопокрифическом формате. Эта черта отражена в Slav. 125 в ВО XX , XXI , XXII . В соответствии со спецификой именно этого гипархетипа, в заглавии имеется надписание именем «Афанасий», чего нет в списках гипархетипа α. Именно на этом этапе прибавляется и завершающая группа вопро-соответов, в Slav. 125 они представлены в ВО XXVI , XXVIII , XXXI .

Наличие инноваций КИ3 (гипархетипы γ и δ) неясно, поскольку нет достаточного материала для сверки. В ряде примеров инновации гипархетипа γ в Slav. 125 не имеется:

– истиньныи (И76, л. 117.12) - истовыи (Slav. 125);

– оукрадеть. ти дшь҃ ныи домъ (И76, л. 116 об.8) - и оукрадеть дше҃ вныи домь (Slav. 125).

При этом имеются примеры, свидетельствующие о том, что некоторые инновации γ и δ все же были известны и тексту Slav. 125:

– мѹжѧ (И76, л. 117 об.5) - моужа (Slav. 125) вместо исконного мѹжь.

В одном из вопросоответов ( XIX / XXIII) имеются две инновации, свойственные отдельным спискам гипархетипа γ, а именно: еже вме-

-

В.В. Литвиненко. Фрагменты «Княжьего изборника» сто ꙗкоже (И76, л. 203*.10), добавление своима перед рѹкама (И76, л. 203 об.3) [Мушинская, 2015, с. 156, примеч. 64].

«Вопросоответы» в Slav. 125 не имеют индивидуальных особенностей, свойственных И76 (подробно о них см.: [Мушинская, 2015, с. 157–158]). В качестве единственного исключения можно привести форму нѣкы , зафиксированную в Slav. 125 (в И76 нѣкыи ), в то время как в изначальном тексте читалось ѥтеръ .

Группа вопросоответов XXVI , XXVIII , XXXI имеет отдаленное структурное сходство со списками М и У в гипархетипе β, поскольку эти списки группируют в едином месте указанные три вопроса [Мушинская, 2015, с. 159, примеч. 65]. Возможно, протограф Slav. 125 восходит к подобной структуре. В этой группе вопросоответов в Slav. 125 не наблюдается индивидуальных особенностей, характерных для «Изборника 1076 г.». Например, здесь не произошло замен: цѣсарь → кнѧꙁь (И76, 216.8); бѣсы → врагы (И76, л. 216 об.5); бл҃готворениѥ → добротворениѥ (И76, л. 218 об.13); вино → медъ (И76, л. 219 об.3); свобоⷣ → свободьнъ (И76, л. 226.2).

Таким образом, подборка «Вопросоотве-тов» в Slav. 125 восходит к тексту, определенно прошедшему стадии формирования КИ1 и КИ2. При этом не вполне понятно, каким образом этот текст соотносится с КИ3 (гипархетипы γ и δ). Ясно, что текст принадлежит к семейству «Княжьих изборников», предшествовавших «Изборнику 1076 г.», и не поддерживает его индивидуальных особенностей.

Особые черты подборки «Вопросоответов» в Slav. 125

Практически каждый из вопросоответов в Slav. 125 имеет особые черты, несвойственные остальным спискам «Княжьего изборника». Рассмотрим эти особенности.

ВО I

В качестве источника данного вопросо-ответа в «Княжьем изборнике» исследователи называют аналогичную статью в «Симеоновом сборнике» [Абрамович, 1929; Мушинская, 2015, с. 149]. ВО I в Slav. 125 относится именно к текстовой семье КИ, поскольку при расхождениях текста КИ и «Симеонова сборника» (цитируется по тексту «Изборника 1073 г.», далее – И73) Slav. 125 всегда поддерживает чтения КИ. Этот вопросоответ в составе Slav. 125 имеет ряд инноваций, не свойственных ни КИ, ни «Симеонову сборнику».

-

1. В начале ответа в Slav. 125 сокращена фраза: …крьстьꙗнъ бо ѥсть истовыи домъ хвъ. дѣлы блгыимї и оучении доброчьстивыими свьтѧсѧ (И76). При этом произведена редактура, в результате которой сохранена общая логичность текста.

-

2. Несколько текстовых инноваций, появление большей части которых можно объяснить целенаправленной стилистической редактурой (первый вариант из пары взят из «Изборника 1076 г.» и отражает традиционное чтение «Княжьего изборника», а второй – инновацию из Slav. 125):

– вьсеѫ силоѫ беꙁ[бл]аꙁна хранити сѧ → в ' сею силою и дшею и тёлл бе£ сьбла^н'аа хранити се

– дѣлы сѧ отъмештють → дѣлы ѿметают се

– или не раꙁоумѣѥте ꙗко хсъ живеть въ васъ → или не вѣсте ꙗко живеть хс вь ваⷭ

– ти тако живеть въ насъ бъ → то тако живеть вь ваⷭ бь

– ѥ ли ти → елико ти

– величѧѭштѧсѧ и прѣꙁорива. или грохочѫштѧсѧ и лихо глоумѧштѧсѧ → величающа се. и прѣꙁрѣщаа оубогые и грохочющаа. или глоумеща се

– Тъгда раꙁоумѣѥть ꙗко нѣсть въ дши → тогⷣа раꙁоумееть дїаволь ꙗко нѣⷭ ти и въ дши

– приидемъ и обитѣль оу него сътворимъ → прїидѣве и ѡбытель оу нѥго сътворивѣ

-

3. ВО I из Slav. 125 включает обширную центонную вставку с невыясненным источником, содержащую: а) три не оформленных графически вопросоответа: что єⷭ волꙗ бж҃їꙗ?, что єⷭ малое стадо?, кто соуⷮ ꙁванїи. и кто ли иꙁбранныи? ; б) правило о времени первого покаяния (для мужского пола – 9 лет, для женского – 7 лет); в) ламентацию о собственной грешности (фрагмент из покаянного песнопения?). Приведем текст этой вставки:

и

– добрыими дѣлы → дѣлы добрыи

– дшьныи домъ → домь дшев " ныи

(л. 339 об.) что е волк* бжТа самь гь ре прТидТте къ мнё вси троужⷣающеи се и аꙁь ваⷭ покою. то еⷭ волꙗ бжїа еже еⷭ рено на на спсенТе. Кланкти се стеи троици. wцоу и сноу и стмꙋ дхоу и крⷭтоу чтⷭномꙋ. и трид҃невное вьскрсенїе гнⷭѥ славити. и мтерь бжїю (л. 340) славити. ꙗко тою быⷭ спсенїе в " семХ мирХ. и всё сила нбныи и всё стЫ покланкти се. и целовати люб " ꙁноо чⷭтотою и вѣрою. и втораго пришьствїа чаати сь оупованїемъ еже на ба надѣати се. а на инⷪ ни-чтоже. нь толико на добраа дтла. въ них’же когожоо на съмрⷮь ꙁастанеть. и достиг " неть что соуⷮ добраа дѣла. се соу днев " наа дѣла добраа. Кротость смѣренїе. добро оученїю, покоренїе блгосрьдїе. беꙁьг " нѣвїе и млⷭть. Любовь немнооⷢгланїє и прочаа добродѣтель. А се телеснаа дѣла добраа. поклоны, пость. млⷭтина и млтва. въꙁрьⷣжанїе похѡты плⷮьскыє. нелѣность бьдрѡсть. беꙁсьнїе не на мек ' ци леганїе. пища не- (л. 340 об.) -слаⷣкаа. ѡдежⷣа хоуда, храмы некрасныи. покаанїе и прочаа добраа дѣла. бе£ т^х " бо не пол " ^ё быти втр'ны. Аще ли кто вел " мы грѣшнь еⷭ да не ѿлоучаи се понеⷤ реⷱ снь бжїи не бо и се малоє стадѡ. ꙗко аꙁь ваⷨ испрошоу ѿ оца моего спсенїе.

Что е малое стадо хртТане покакл " ници, вѣрныи послоуш " ници, млтⷭ ивыи и бгобоѧꙁнывїи. тѣмь то еⷭ име малое стадо понѥⷤ гь глѥть мнⷢоо ꙁванныⷯ, а мало иꙁбранныиⷯ.

Кто соу ^ванТи. и кто ли и^бран'ныи. иже прТишьшеи вь стое крщенїе а не живꙋть добрѣ. и къ црквы пришьшⷣ е не стоеть съ страхѡⷨ. и съ гнѣвѡⷨ в " се т " вореть. ни покаанїа имоущє все ꙁло т " вореще. то соуⷮ ꙁванїи (л. 341) прїишьшⷣ е въ стое крщенїе добрѣ живоуть. въ блгобоѧꙁньствѣ вь кротости. въ послоу(?)шанїи добрааго оученїа. беꙁ гнⷡѣⷶ все любещеи млтⷭ иню т " вореще. аще ли сьгрѣшеть въ покаанїе да прїишьшⷣ е спсоут се. прѣтрьпѣви же добрѣ. а вь цркви стоеть съ страхѡ,ⷨ просто рекꙋ все доброе т " вореще. ты соуⷮ иꙁбраныи.

Вѣдомо же боуди сїе моужьскоу полꙋ прїити вь покаанїе .о. лѣ.ⷮ а жен " скомоу .ꙁ͠. лѣⷮ. Аще ли не покаав " се оумре. то лоуч'ше бЫ имь не родити се в'сак' бо члкь гртшнь е

Оувы мнѣ оувы мнѣ. Ꙗко аꙁь паче всѣⷯ грѣшнь есмь, тькмо бь единь чⷭть и прѣчⷭть. паче в " сего горее еже себѣ имѣти моудрѣишаа (л. 341 об.) всѣⷯ. а не всѣⷯ быти хꙋжⷣьшоу. еже еⷭ в " сего лоуч " шїи ꙗкоⷤ еⷭ писано. въꙁносеи се смѣрит се и съниꙁыть его гь. А смѣраеи се вьꙁнеⷭть его гь.

В целом можно сказать, что текст ВО I претерпел стилевую и смысловую правку; в нем появилась вставка центонного характера, состоящая из пяти микротекстов (трех вопро-соответов, канонического правила и фрагмента молитвословия).

ВО II

Источником данного вопросоответа в КИ и И76 является вопросоответ Псевдо-Анастасия в том славянском переводе, который вошел в «Лаврентьевский сборник» (далее – L) (см.: (Куев, 1981, с. 308–309); [Мушинская, 2015, с. 149]). Текст этого вопросоответа в Slav. 125 значительно расходится как с текстом «Лаврентьевского сборника», так и с текстом КИ, отраженном в И76. Источником измененных фрагментов является ВО II из подборки вопросоответов «Симеонова сборника». В начальной части этого вопросоответа влияние «Симеонова сборника» незначительно и отражается в отдельных изменениях:

– ошьльцѫ (И76), пришельцоу (L) – отъходьникоу (И73), ѿход * ныкꙋ (Slav. 125);

– прѣбываниѥ (И76, L) – обитѣль (И73, Slav. 125);

– и праꙁдьникъ члвчьскыихъ (И76), и празⷣникъ члчьскыхь (L) – и съборъ и праꙁдьникъ чловѣчьскыихъ (И73), и праꙁнⷣыкь и съборь члчьскыиⷯ (Slav. 125);

– исто[в] оу слоужьбоу боу (И76), истиннѫѧ слоужбѫ боу (L) – истиньноую жъртвоу боу (И73), жрьтва истин * на б^ (Slav. 125);

– оутрь иерлимъ веселоуюштѧ дшѧ (И76), ѧтрънѣа іероусалимъ, веселоуѫща дша (L) – оутрь и горѣшьнѥѥ цѣсарьствиѥ. и иероусалимъ црство бо нбсьскоѥ

Таблица 2. ВО II и «Симеонов сборник»

рече въ васъ ѥсть (И73), и гор * нѥе црⷭтво іерлⷭмь. црⷭтво реⷱ гь нбⷭное въ ваⷭ ѥⷭ (Slav. 125).

Влияние «Симеонова сборника» особенно проявляется в заключительной части вопросо-ответа. В таблице 2 приведена заключительная часть вопросоответа, аналогичная тексту И73 и не соответствующая ни L, ни И76.

Представленный материал позволяет сделать вывод, что составитель подборки «Во-просоответов» в Slav. 125 пользовался текстом «Симеонова изборника». Возможно, это был сербский список «Симеонова сборника», поскольку в Slav. 125 использована форма вьно-утрь (в И76 и И73 – оутрь ; в L – ѫтръ ). Форма вьноутрь (повторяемая в этом тексте несколько раз) наблюдается в сербском списке «Симеонова сборника» (см. Хиландарский список: Афон, HM SMS, № 382. Л. 96d).

Table 2. QA II and Simeonov Sbornik

|

Slav. 125 Л. 347 об.–349 об. |

И76 ВО II ; 770–782; л. 116 об.–121 |

И73 Л. 33–34 |

L Л. 165–166 об. (Куев, 1981, с. 308–309) |

|

…еже оуготова бь любещїимь его. и ѿкры наⷨ бь дх҃ѡⷨ ст҃ыиⷨ своимь. животворещїиⷨ въ наⷭ. |

ѥже оуготовалъ ѥсть и оба-вилъ намъ бъ. дхмь стыимь иже живеть въ насъ. |

ꙗже оуготова и отъкры намъ бъ дхомь своимь живѫштиимь въ (л. 34) насъ. |

еже оуготовалъ есть и ꙗвилъ намъ бъ дхомъ своимъ. иже живеть въ наⷭ. |

|

мы бо дхь, немѣр ныи прїехѡⷨ нь иже ѿ ба да оуꙁрыимъ ѿдаанїа наⷨ ꙗже глѥⷨ |

– |

мы бо дхъ не мирьскыи приꙗхомъ. нъ иже отъ ба. да оуꙁьримъ отъ ба данаꙗ нам . ꙗже и глѥмъ. |

– |

|

иже споⷣообит се Кто приобрѣсти ꙗкы ѡбожив се. |

иже аште къто достоинъ боудеть приобрѣсти ꙗко и обживъсѧ: |

ꙗже съподобивыи сѧ приобрѣсти. акы обожить сѧ въселѥниѥмь бжиѥмь. |

иже аще кто достоинъ бѫдеть приѡбрѣсти. ꙗко и обоживь сѧ |

|

имь же вь нѥм еⷤвъ себѣ покланати. и слоужити видѣ свои храⷨ тѣлесны. требныкь бж҃їи и соущь вь нѥм еⷤ видить испльнѥнїе троичьское живꙋще. |

имьже въ немь бъ боудеть. то тъ къ томоу въ себѣ паче же решти. самъ себе чьте- (л. 120 об.) -ть видѧ плъть свою жилиште бжиѥ соуште. |

таче оуже въ сев^ воу покланѧѥть сѧ. и слоужить видѧ свои храмъ тѣлесьныи трѣбьникъ бжии соущь въ нѥмь же видить. испълнѥниѥ троичьноѥ живѫште. |

имже въ немъ бъ бѫдеть, то тъ ктомоу вь себѣ. паче же рещи сам себе чьтеть. видѧ своѫ пльть жилище бжие сѫще. и домъ и трѣбьникъ и свѧщение бжие сѫще. |

|

дажⷣе такь боудеть. то ни нбⷭеѣ ни жрьтвы [л. 349 об.] ни ино что въ мире сеⷨ бреⷤть паⷱ свое црквы плⷮьные. |

Да иже такъ боудеть. то ни нбсьнии аггели. ни жрьтвы видимыꙗ. ни иного ничьсоже въ мирѣ семь брѣжеть. нъ выше мира сего чьтеть. паче своѥѧ цркве плътьныꙗ. |

– |

да иже такъ бѫдеть, то ни небесе ни агглъ ни жрътвы видимыѫ. ни иного ничесоже въ мирѣ семъ брѣжеть. нѫ выше мира сего, чьтеть паче своеѫ цркве пльтныѧ . |

|

– |

иже вїдить троицѧ испъльнениѥ: Се слышѧ та- иноу ѭже ны ѥсть далъ хсъ приходъмь (л. 121) своимь. |

– |

иже видить испльнение троцѧ сѫще. се слыша таинѫ ѧже ны далъ есть хс прихо-домъ своимъ къ намъ. |

Окончание таблицы 2

End of Table 2

|

Slav. 125 Л. 347 об.–349 об. |

И76 ВО II ; 770–782; л. 116 об.–121 |

И73 Л. 33–34 |

L Л. 165–166 об. (Куев, 1981, с. 308–309) |

|

да се оубо вс^хь болки е доброть мльчанїе. ꙗкы бгораꙁоумїꙗ вына, по глющомꙋ оупраꙁⷣните се. и раꙁоумеите ꙗко аꙁь есмь бь. Сего ради самъ гь пакы мльчанїи обраꙁь покаꙁа и соущїи ѿ нѥго. плѡⷣ любе-щимъ пакаꙁаеть глѥ. |

– |

да се оубо ѥсть болѥ вьсѣхъ добротъ мълчаниѥ. акы богораꙁоумѣниѧ вина. по глюштоуоумоу праꙁдьноуите и раꙁоумѣите ꙗко аꙁъ ѥсмь бъ. сего же дѣлꙗ и самъ тъ гь пакы мълчаныи обраꙁъ покаꙁаꙗ. и соуштии отъ нѥго плодъ. любѧштоуоумоу ѥго оукаꙁаꙗ глѥ: |

– |

|

ты же ега молиши се. вълеꙁь въ храмыноу свою и ꙁатвори дврь свою. помли се ѡцоу своемꙋ въ таинѣ и вьꙁⷣасть тебѣ ꙗвѣ. сего раⷣї реⷱ исаіею. на кого реⷱ приꙁроу на смѣрен наго, и мльчаливаго и трепещоущаго моиⷯ словесь. |

– |

ты же ѥгда молишисѧ. вълѣꙁи въ хлѣвиноу своѫ и ꙁатвори двьри своꙗ и помоли сѧ оцю твоѥмоу въ таинѣ и оць твои видѧи тѧ въ таинѣ отъдасть ти ꙗве. сего ради исаиа рече. на кого приꙁьрю нъ на съмѣренааго и мълча-ливааго и трепештоуштааго моихъ словесъ. |

– |

ВО III

Текст ВО III восходит, по наблюдениям исследователей, к «Вопросоответам» Псевдо-Афанасия (см.: [Мушинская, 2015, с. 149]; (Куев, 1981, с. 281)). Этот памятник, так же как и «Вопросоответы», включен в «Лаврентьевский сборник». Текст КИ и И76 достаточно полно следует этому тексту. Текст Slav. 125 имеет значительные отличия. Сравнивая тексты Slav. 125 и И76, отметим следующее.

-

1. В вопросе из Slav. 125 довольно много различий с И76. По-разному читаются некоторые слова и формы слов. Приведем примеры, в которых первый вариант чтения взят из «Изборника 1076 г.», второй – из Slav. 125:

-

– Великоѥ и вьсѣмъ искомоѥ – Велико в ' семи искомо

– како речече Двдъ къ боу – како реⷱ двⷣь

– не въꙁведи мене въ прѣполовлениѥ днии моихъ – въꙁведы мене въ прѣполовленїе дни моихь.

– како пакы тъжде глеть – то како иже двⷣь пакы глѥть къ гоу

– положилъ ѥси дни моꙗ – дни мое положиль еси

-

2. Границы между вопросом и ответом в Slav. 125 и в И76 не совпадают.

-

3. Ответ композиционно строится из трех частей как в Slav. 125, так и в И76:

-

а) начальная часть ответа. В И76 и L эта часть начинается с цитирования послания Павла (1 Кор. 11:27) и продолжается рассуждением о недостойном причащении. Далее следует еще одна библейская цитата (Иов 42:7). В Slav. 125 эта часть очень кратка и говорит о добрых делах, которыми можно заслужить от Бога продление своей жизни. Цитаты отсутствуют, общий смысл совершенно иной;

-

б) центральная часть содержит примеры, доказывающие отсутствие рока и власти воли Бога над жизнью людей. В И76 и в Slav. 125 эти примеры различны. В И76 речь идет о Иове и Соломоне, спасенных Богом, а в Slav. 125 – о содомлянах и египтянах, погубленных Богом;

-

в) заключительная часть ответов (содержит вывод о том, что « рѡкь оубо еⷭ члк ꙋ волꙗ бжїа ») производит впечатление текста с единым источником, однако либо в разных переводах, либо в сильно различающихся редакциях.

И.М. Грицевская,

В конце к тексту в И76 прибавлен небольшой дополнительный фрагмент о владельце стада, который заботится об овцах – с этой заботой сравнивается забота Бога о людях. В Slav. 125 этого фрагмента нет.

Таким образом, в ВО III текст Slav. 125 имеет параллели с текстом И76 лишь в части вопроса и небольшом фрагменте ответа. В целом текст выглядит по-другому, хотя композиция ответа сходна и общий смысл утверждения всемогущей воли Бога един. Приведем текст вопросоответа полностью:

(л. 350 об.) вьпрѡⷭ Велико в ' семи искомо, рѡк ли хощеⷨ рещи члчьское житїе или ны. Аще ли рѡкь еⷭ, то како реⷱ двⷣь въꙁведы мене въ прѣполовленїе дни моихь. аще ли нⷭѣ рѡка то како иже двⷣь пакы глѥть къ гоу, се педїю иꙁмѣрены дн҃и мое положиль еси. аще ли пакы рѡкь еⷭ, то какⷪ (л. 351) соломѡⷩ реⷱ не боуды жестокъ ни нечтⷭивыи вел ' ми, да не оумреть вь беꙁ'год ' неⷨ оумирати. то како инꙗ иꙁволи се ꙗко сьмрьти наводет се рѡкѡⷨ жиꙁньныиⷨ скон ' чав ' шим се. ѿвѣⷮ а❖анасїевь. Тако иже еꙁекыю цра и ниневытенѡⷨ. живота просив ' шимь оу ба и прилѡжиль еⷭ имь бь покаанїа ради и добрые дѣтелы ꙗже сьтвори къ бꙋ пость сь сльꙁами и млтвы троуд ' ные чтⷭные того ради приложи бь лѣта житїю ихь. і ин ' ныи многыи покаав ' ших се съ сльꙁами млившїих се бꙋ прⷣѣ сьмрьтїю. и ѡдароваа иⷯ бъ живота сего приложенїемъ и прощенїе грѣхѡвь. а содоом'лꙗне и егѷп'тене. въ единь днь погыбоше не покаавшеⷭ къ боу. таци рѡка ради житїа ихь. (л. 351 об.) в ъ единь днь҃ вьси погыбѡше. Аще ли нѣкыими мѣнимо еⷭ. ако и^четны дни рикХ соу члчю. то тако ре писанТе. ч ' ти ѡца своего и мтерь да бꙋдешїи дльголѣт ' нь, рѡкь оубо

-

В.В. Литвиненко. Фрагменты «Княжьего изборника» еⷭ члкꙋ волꙗ бжїа, ꙗвѣ еⷭ емꙋ же хощеть оумалить. и емꙋ же хощеⷮ прилѡжиⷮ. се творе бь на пол ' ꙁꙋ члкѡⷨ.

ВО XVII, XVIII

ВО XVII и XVIII имеют источником ВО 130 и 79 Псевдо-Афанасия в редакции, близкой к имеющейся в «Лаврентьевском сборнике» (Куев, 1981, с. 285, 270) [Мушин-ская, 2015, с. 150]. Сравнение текстов Slav. 125, L и И76 показывает близость Slav. 125 и И76. Помимо этого, несколько примеров показывают близость Slav. 125 и L (табл. 3).

Наиболее яркие инновации демонстрируют ВО XVII , XVIII в Slav. 125 (табл. 4).

Таким образом, результаты сопоставления данных вопросоответов показывают в некоторых деталях бóльшую близость Slav. 125 и L, чем И76 и L. Это свидетельствует о том, что Slav. 125 был создан на более раннем этапе развития КИ, нежели И76. Однако в дальнейшем текст Slav. 125 претерпел изменения: в него включен ряд инноваций, нехарактерных для других списков КИ.

ВО XIX / XXIII

ВО 6 по порядковому номеру в подборке Slav. 125 является компиляцией двух вопросо-ответов, в И76 имеющих номера XIX и XXIII . Первая часть ответа соответствует ВО XXIII , вторая – ВО XIX .

Таблица 3. Чтения, характеризующие близость Slav. 125, И76 и L

Table 3. Readings that show close relations between Slav. 125, И76 and L

|

Slav. 125 |

И76 |

L |

|

клетвами |

клѧтвою |

клѧтвами |

|

великъ |

велии |

великъ |

|

ѡбратить |

въꙁратить |

ѡбратиⷮ 1 |

Таблица 4. Инновации ВО XVII, XVIII в Slav. 125

Table 4. Innovations within QAs XVII, XVIII in Slav. 125

|

Slav. 125 |

И76 |

L |

|

ірѡⷣ же поставивь клетвꙋ свою прѣⷣ члкы гнⷭꙗ раⷣї іѡан ' на крⷭтлꙗ оусѣкнꙋ мьчемь еⷭ вь вѣкы ꙁа клетвоу |

Иродъ же поставивъ клѧтвою прѣдъ члвкы. главы дѣлѧ иѡана. моучимъ есть въ вѣкы |

[И]род же поставивь клѧт вѫ своѫ преⷣтчевы главы ради мѫчимъ есть въ вѣкы |

|

плакатиⷭ (2 случая) |

каꙗтисѧ (2 случая) |

каати сѧ (2 случая) |

|

на лоуч ша приводе |

на оуне ꙗ прѣводѧ |

на оун шее прѣходѧ |

Славянский источник ВО XIX неизвестен, в качестве греческого источника назван ВО 93 из Псевдо-Афанасиевых «Вопросо-ответов к князю Антиоху» [Мушинская, 2015, с. 150]. В L данный вопросоответ не включен 7. В качестве славянского источника ВО XXIII указана статья из «Симеонова сборника» (И73, л. 40а–г) [Абрамович, 1929; Мушинская, 2015, с. 150]. Сравнение показывает, что Slav. 125, несомненно, принадлежит ветви развития КИ. Так, Slav. 125 поддерживает сокращения текста И73, имеющиеся в И76.

Компилятивный характер вопросоот-вета отражен уже в заглавии, куда добавлена нехарактерная для ВО XIX , но имеющаяся в ВО XXIII вставка о чернеце (табл. 5).

ВО XX, XXI, XXII

Источником данных вопросоответов является «Минейный cборник», а конкретнее – входившие в него фрагменты 1-й гомилии патриарха Фотия [Мушинская, 2015, с. 83–84, 150]. Сравнение текстов Slav. 125, И76 и «Минейного сборника» (далее – МС, цитируется по тексту рукописи: ОР РГБ. Гл. собр. рукописей Тр.-Серг. лавры. Ф. 304.I. Ед. хр. 12. Л. 169 об.–171). Сопоставление приводит к следующим выводам.

-

1. В соответствии с И76 текст оформлен в эратопокрифической форме. Эта черта свойственна «Княжьему изборнику», начиная с этапа КИ2.

-

2. Текст Slav. 125 сокращен по сравнению с двумя другими текстами.

-

3. Ряд примеров текста ближе к И76, нежели к МС (табл. 6).

-

4. Ряд примеров из текста Slav. 125, напротив, ближе к МС (см. табл. 7).

-

5. В тексте довольно много инноваций (см. табл. 8):

Подводя итог наблюдениям над ВО XX – XXII , отметим, что в Slav. 125 вошел еще не сформировавшийся окончательно текст, представляющий собой некий промежуточный и сокращенный вариант текста КИ.

Таблица 5. Вставка о чернеце в Slav. 125, И76 и L

Table 5. An insertion about a monk in Slav. 125, И76 and L

|

Slav. 125 Л. 344–345 об. |

И76 ВО XIX ; 861–865; л. 196 об.*–197 об.* |

И76 ВО XXIII ; 884–895; л. 202*–205* |

|

(л. 344) Въпроⷭ [на полях] Аще кто вь грѣхы вьпадеть и състареет се. и постыти се не мⷪжеть (л. 344 об.) ни на жестоцѣ легати ни б ' дѣтї и ни инѡⷢ бол " ше сът " ворити. ни млⷭтиню [на полях вставка: + ѿ ис тлѣнїа ] постыгнеть дати. ни житїа ѿврещи се можеть, ни чрьн ць быти. |

(л. 196 об.*) Въпро: Аште въ грѣсѣхъ въпадъ къто състарѣѥтьсѧ. ни поститисѧ можеть ни на жестоцѣ лѣгати. ни бъдѣти. ни иного больша сътворити. ни имѣниꙗ постигнеть даꙗти. ни житиꙗ можеть отъврѣщисѧ. |

(л. 202*) въпрос: Аште къто старъ и немошть- (л. 202 об.*) -нъ и отъне-моглъ. рекше не можеть чрьньць быти. |

Таблица 6. Чтения, характеризующие близость Slav. 125 и И76

Table 6. Readings that show close relations between Slav. 125 and И76

|

Slav. 125 |

И76 |

МС |

|

нⷭѣ ли намь спсенїю надежⷣа и врач бы |

нѣ ли намъ спсению надежда: нѣ ли обращени[ю] врачьбы |

нѣ ли намъ спсениꙗ надежа. нѣ ли ѡбращениꙗ врачьба |

|

по наши д^лю непооб'ныимь |

по нашимъ дѣломъ неподобьныимъ |

по нашимъ неподобьнымъ дѣломъ |

|

съмыри се прⷣѣ бгѡⷨ |

съмѣришисѧ прѣдъ бмь |

съмѣриши предъ гдьмь |

|

неправдоу |

неправьдьноѥ |

неправьдьноѥ |

|

постѡⷨ и риданїемь |

постъмь и рыданиѥмь |

постомь рыданиѥмь и плачемь |

Таблица 7. Чтения, характеризующие близость Slav. 125 и MC

Table 7. Readings that show close relations between Slav. 125 and MC

|

Slav. 125 |

И76 |

МС |

|

и что оубо еⷭ еже покаанїеⷨ истн ныимь и исповѣданїемъ. рекохѡⷨ бо исповѣмь |

чьто оубо ѥсть. рекохъ |

что оубо ѥсть се. ѥже покаꙗниѥмь истиньнымь исповѣданиѥ. рекохъ бо |

|

бь оставить грѣхы наше |

да оцѣстить грѣхы нашѧ |

да оставить грѣхы наша |

|

съгрѣшиⷯ на нбо и прѣⷣ тобою. прїими ме точе кающаго се. |

Съгрѣшихъ оче на нбо прѣдъ тобою. приими мѧ каѫштѧсѧ |

съгрѣшихъ на нбо и прѣдо тобою. при-ими мѧ оче кающа сѧ |

|

аще бо обратиши се и съмыри се прⷣѣ бгѡⷨ |

– |

аще бо обратишисѧ и съмѣриши предъ гдьмь. |

|

млⷭтинꙗ бо моужевы |

И милостыни моужѫ |

милостыни моужеви |

|

ликостоанїа |

ликъствованиꙗ |

ликостоꙗниꙗ |

Таблица 8. Инновации в ВО XX, XXI, XXII

Table 8. Innovations in QAs XX, XXI, XXII

|

Slav. 125 |

И76 |

МС |

|

обратитеⷭ стоанїемь |

обраштѧисѧ. стенаниѥмь |

обращаꙗи сѧ. Стенаниѥмь |

|

и помлоует вы гь. млⷭтивь бо еⷭ и щедрь и дльготрьпѣливь |

и обратитесѧ къ гоу боу вашѥмоу. ꙗко милостивъ ѥсть и щтедръ: д[лъ] готьрпѣливъ |

и обратите сѧ къ гдоу боу ваше-моу. ꙗко милостивъ и щедръ ѥсть. дълготьрпѣливъ и многомлстивъ |

|

тако грѣсы попирают се |

Тако грѣси [п]отираютьсѧ и очищаютьсѧ |

тако грѣси потирають сѧ |

|

тогⷣа гнⷭꙗ млⷭть ꙗкоⷤ въ наша срⷣца тодъжыть. и непри^ьн'наа льсть раꙁроⷣушит се. |

Тъгда бо и гнѧ милость ꙗко дъждь на троскотъ въ нашѧ дшѧ одъжⷣить. и неприꙗꙁнина брань раꙁдроушитьсѧ: |

тъгда бо и господьнѧ млсть. акы дъждь на троскотъ. въ наша дша одъждить. и неприꙗꙁнинаꙗ брань раꙁдроушить сѧ. |

ВО XXVI, XXVIII, XXXI

Рассматривая эту группу «Вопросоотве-тов», отметим, что данная подборка включена в КИ на позднем этапе его формирования [Мушинская, 2015, c. 158] и имеет параллели с «Кормчей» [Жоанне 1993; Мушинская, 2015, с. 150]. В большинстве случаев инновации, относимые к И76 [Мушинская, 2015, с. 159], в Slav. 125 не прослеживаются (например, нет замены цѣсарь → кнѧꙁь (И76, л. 216.8); съ бѣсѡвы → съ врагы (И76, л. 216 об.5); блг҃ отворениѥ → добротворениѥ (И76, л. 218 об.13); вино → медъ (И76, л. 219 об.3).

Таким образом, данная часть подборки восходит к виду текста, возникшему до «Изборника 1076 г.», следовательно являющемуся предшественником этого сборника и одним из вариантов «Княжьего изборника». Однако в Slav. 125 имеется одно из характерных для

«Изборника 1076 г.» чтений, а именно дѣлꙗ вместо ради (И76, л. 216.1). Вариант этот может быть и случайным, поскольку в предшествующих версиях КИ предлог дѣлꙗ в других позициях был изначально. Относительно замены в И76 архаичного прилагательного свобоⷣ на свободьнъ (И76, л. 226.2) можно отметить, что в Slav. 125 здесь появляется третий вариант – существительное свобода .

Характеризуя в целом данную группу «Вопросоответов» из Slav. 125, отметим, что, так же как и в остальных случаях, здесь имеют место значительные инновации. Укажем самые заметные из них в каждом из вопро-соответов.

В ВО XXVI конечная часть сокращена по сравнению с чтениями, имеющимися в И76, «Кормчей» и «Вопросоответе» Псевдо-Анастасия Синаита (по реконструкции У.Р. Федера). Эта часть приведена в сравнении в таблице 9.

ВО XXVIII представлен в Slav. 125 особой, значительно расширенной редакцией. Кроме того, он содержит ряд заметных различий по сравнению с И76. Нами проведена сверка текстов этого вопросоответа в Slav. 125, И76, «Кормчей» и «Вопросо-ответах» Псевдо-Анастасия в реконструкции У.Р. Федера. Отметим наличие чтений разных типов.

-

1. Чтения, общие у Slav. 125 и других источников, противопоставленные И76 (три чтения см. в таблице 10).

-

2. Чтение, объединяющее Slav. 125 и «Кормчую» (табл. 11).

-

3. Чтения, являющиеся инновацией Slav. 125 (см. табл. 12).

Обращает на себя внимание чтение, представленное в таблице 13.

Выскажем предположение, что чтение из таблицы 13 возникло на месте слова делѧ , характерного для И76, но непонятного для писца Slav. 125 и несвойственного в этой позиции другим родственным текстам.

Таблица 9. Конечная часть ВО XXVI

Table 9. Final part of QA XXVI

|

Slav. 125 Л. 347 |

И76 ВО XXVI ; 936–938; л. 216 об.–217 |

«Кормчая 1650 г.» Л. 628–628 об.; глава 69 |

«Вопросоответы» Псевдо-Анастасия Синаита ВО 16 (Федер, 2011, т. 2, с. 78–79) |

|

…таково сьдѣваеть дши стоещеи неѡслабѣющеи нь борещи се съ бѣсѡвы. |

Тако и бъ паче съпострадѥть дши стоꙗшти и не ѡслаблѧюшти. нъ борѫштисѧ съ врагы. паче не борюштѧсѧ нъ себе отъчѧꙗвъшю. и прочеѥ бестꙋдьнѣ грѣхъ творѧштѫ не того же осоужениꙗ имать иже ѥдиною лѣта съгрѣшѧꙗ. ѥгоже. иже часто съгрѣшѧꙗ: Ꙗкоже не тоꙗ же мьꙁды имать. иже по всѧ дни творить милостыню. паче творѧштаго порѣды. Аште оубо тьмами съгрѣшилъ ѥси. тьмами покаисѧ. да пришьдъши съмрьти обрѧштеть тѧ въ покаꙗнии |

Тот же объем текста, что и в И76 |

Тот же объем текста, что и в И76 |

Таблица 10. ВО XXVIII: расхождение чтений в Slav. 125 и И76

Table 10. QA XXVIII: dissimilar readings in Slav. 125 and И76

|

Slav. 125 Л. 349 об.–350 об. |

И76 ВО XXVIII ; 944–947; л. 218 об.–219 об. |

«Кормчая 1650 г.» Л. 629; глава 69 |

«Вопросоответы» Псевдо-Анастасия Синаита ВО 16 (Федер, 2011, т. 2, с. 100) |

|

блготворенїе |

добротворениѥ: |

блготворенїѧ |

благотворениѥ |

|

вына |

медоу |

вина |

вина |

|

слышїимъ га |

слышимъ ба |

слышимъ гдⷭа |

слышимъ господа |

Таблица 11. ВО XXVIII: чтение, объединяющее Slav. 125 и «Кормчую»

Table 11. QA XXVIII: a common reading between Slav. 125 and Kormchaya

|

Slav. 125 Л. 349 об.–350 об. |

И76 ВО XXVIII ; 944–947; л. 218 об.–219 об. |

«Кормчая 1650 г.» Л. 629; глава 69 |

«Вопросоответы» Псевдо-Анастасия Синаита ВО 16 (Федер, 2011, т. 2, с. 100) |

|

и ѿрицающе се ноудетъ себѣ. |

и отърицѧюште себе |

и ѿрицающесѧ ноудѧтъ себе |

и отърицаѭще себе |

Таблица 12. ВО XXVIII: инновации в Slav. 125

Table 12. QA XXVIII: innovations in Slav. 125

|

Slav. 125 л. 349 об.–350 об. |

И76 ВО XXVIII ; 944–947; л. 218 об.–219 об. |

«Кормчая 1650 г.» Л. 629; глава 69 |

«Вопросоответы» Псевдо-Анастасия Синаита ВО 16 (Федер, 2011, т. 2, с. 100) |

|

да ни ѡскрьбыⷮ |

да ни отъ скърби |

не ѿ скорби, |

не отъ скръби |

|

тыха бо дателꙗ |

тиха бо давьцѧ |

тиха бо давца |

тиха бо давьца |

|

и иныиⷯ сластеи въꙁрⷣьжет се и себ^ единс'твоующе. |

и инѣхъ въꙁдьржѧщесѧ и особьствоуюште |

и ин^хъ водержащесл, ѡсобьствꙋющїи |

и инѣхъ въꙁдрьжѧще сѧ. и особьствоуѭще. |

|

и на ꙁемли легающе на коленꙋ |

и на ꙁемли лѣжюште: |

на земли, плѣжюще, |

и на ꙁемли лежѧще. |

Таблица 13. Особый случай, связанный с осмыслением архаичного предлога делѧ

Table 13. Special case of appropriating the medieval preposition делѧ

|

Slav. 125 Л. 349 об.–350 об. |

И76 ВО XXVIII ; 944–947; л. 218 об.–219 об. |

«Кормчая 1650 г.» Л. 629; глава 69 |

«Вопросоответы» Псевдо-Анастасия Синаита ВО 16 (Федер, 2011, т. 2, с. 100) |

|

и сТи в'си ноуж'ные д^лателТе да прїимоуⷮ мьꙁоуⷣ ѿ ба, |

и вьси си ноуждениꙗ дѣлѧ мьꙁдоу отъ ба приѥмлѫть: |

и вси сіи нꙋжденїѧ ради м'здоу прТемлютъ |

и вьси си нѫждениꙗ ради мьꙁдѫ отъ бога приѥмлѭтъ. |

Отметим также достаточно объемное дополнение, присоединенное в конце к во-просоответу в Slav. 125. Оно включает ряд специфических образов, имеющих отношение к хозяйственной деятельности: выпечке хлеба, стирке одежды и окислению металла. Приведем его текст:

(л. 350) И сТи в'си ноуж'ные д^лателТе да прТимоу мь^оу w ба, ако п'шеница соушима пахаема. мелгема, мѣсымаа печема чтⷭь хлѣбь ꙗвит се, тако и правед-ныци скрьбмы и бѣдами, беꙁ вины томыми, или самы троужⷣают се ба ради. жрьтва чистаа боу ꙗвѣт се. ꙗко желѣꙁѡ рьжⷣею (л. 350 об.) съедаемоо тако и правед-ныци прьвее съгр^шив'ше и поте ичистет се покаанТемь и сль^амы и троудИ, напаст'мы и ^авист'мы. лъжамы ѿ врагь. и поклепѡⷨ велмы ѡчистест се, ꙗкоже риꙁы мыемы св^т'лыи авлают се и бываю красныи. тако и правед'ници бедами и напас'тмы лютыими светлы пр^ бги ав'лают се.

ВО XXXI в Slav. 125 также подвергся редактированию, но не имеет сокращений или дополнений по сравнению с И76. В таблице 14 даны примеры редактуры.

Итак, в ВО XXVI , XXVIII, XXXI отсутствуют черты, характерные для поздней стадии развития КИ, особо отмеченные М.С. Мушинской ( цѣсарь → кнѧꙁь; вино → медъ ), что позволило бы отнести текст к более раннему этапу развития КИ. Однако здесь обнаруживается очевидное следствие наличия в протографе предлога дѣлѧ , характерного для И76, не понятого писцом и переделанного в дѣлателїе . Таким образом, текст показывает противоречивые характеристики и нуждается в дополнительном исследовании.

ВО S13

Вопросоответ, обозначенный нами как S13 , не вошел в подборку И76, однако он известен по одной из версий «Княжьего изборника». Это версия КИ1 (гипархетип α) 8, являющаяся наиболее ранней в истории развития памятника.

Подборка «Вопросоответов» КИ1 невелика по объему, в нее входят лишь 9 вопро-соответов: I , XVII , XII , IX , VIII , XVIII , XIX ,

Таблица 14. Редакционные изменения ВО XXXI в Slav. 125

Table 14. Editorial changes within QA XXXI in Slav. 125

а также два вопросоответа, не вошедшие в И76 [Мушинская, 2015, с. 152]. В подборке Slav. 125, как уже отмечалось, всего 13 во-просоответов: I , XVIII , XX , XXI , XXII , XIX / XXIII , XXXI , XXVI , XVII , II , XXVIII , III , а также один вопросоответ, не вошедший в версию И76, а именно S13 – один из тех, что входил в КИ1. Очевидно, что данные подборки отчасти пересекаются, а именно имеют общие ВО I , XVII , XVIII , XIX , S13 .

Текст ВО S13 опубликован М.С. Му-шинской по двум спискам КИ1 (Б2 и Р) с разночтениями по ВО 25 Анастасия Синаита [Мушинская, 2015, с. 152, примеч. 61]. Этот текст вошел также в «Симеонов сборник» (И73, л. 53d6–56b2). Полный текст этого во-просоответа приводим по Slav. 125:

(351 об.) Въпрѡⷭ ѿ колика обраꙁа блоⷣу и сьнїа бывають въ члцѣ. ѿвѣⷮ. ꙗкоⷤ стыи ѡци глють ѿ четыри. w гестьв'наго въ^горенТа, и вь^гарае се и w многоод^нТа и питїа и многаа спсанїа и праꙁⷣныи величаанїа и ꙁавысти бШв'скые. Ега вид^т' ны w боа^ пр^дысп^юща. е же и w слабости и w немощ'ные сыли. е пакы w ^ла wбычаa пльнааго попоущати се на скрьноу гр^хов'ноую на бло-удь: (л. 352) Двѣ бо еⷭ теⷱнїи ѡсобныи ѿ тѣла. единою ѡскврьнꙗе многащи. а дроугое ѡсщае ны пороⷣ и тогожⷣе и праведныимь тако сълоучает се. ѡсщаеи еⷭ сльꙁа иже ѡ грѣсе испоущаемаа. а ѡскврьнꙗе еⷭ сѣме. всакь грѣⷯ иже сьт'ворить члкъ кром^ т^ла е. а блоу т'вореи въ свое тѣлѡ прїиносить жрьтвꙋ лоукавомꙋ бѣсоу. сего раⷣ . апль оучааше гле. &ложТимь д^ла тьм'наа и wбл^цем се въ ороужк св^т'ло. ако вь днь блгообра^но ходимь.

Сопоставление текста из разных источников приводит к выводу, что текст Slav. 125 гораздо ближе к тексту И73, нежели списки КИ1. Примеры этой близости многочисленны. Наиболее яркие из них представлены в таблице 15.

Из приведенных примеров очевидно, что «Вопросоответы» в И73 и Slav. 125, с одной стороны, и у Анастасия Сината и в КИ1, с другой стороны, принадлежат разным переводам. При этом перевод И73 и Slav. 125 представляется более правильным. Так, в В, Slav. 125 и И73 «t ® v тропму» переводится как «образ», а у Анастасия Сината и в КИ1 как «врата».

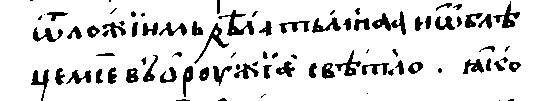

Помимо сказанного, необходимо отметить еще одну особенность текста вопросо-ответа Slav. 125. На л. 352 (см. рисунок) во фразе йложТимь д^ла тьм'наа и wбл^ц6м се въ ороужТ« св^т'ло в окончании слова «оружие» появляется глаголическая буква «юс малый».

По-видимому, она не имеет здесь грамматического смысла, юс малый не характерен для окончания винительного падежа единственного числа существительных ни в одном из изводов церковнославянского языка. А.-М. Тотоманова (Софийский университет, София) в частном письме высказала предположение, что появление данной буквы – плод исправления писцом буквы а (окончание мн. ч.) на букву е (окончание ед. ч.),

Таблица 15. Чтения, характеризующие близость Slav. 125 и И73

Table 15. Readings that show close relations between Slav. 125 and И73

|

Slav. 125 |

И73 |

«Вопросоответы» Анастасия Синаита |

КИ1 |

|

ѿ колика обраꙁа |

отъ колика обраꙁъ |

Отъ колицехъ съвратъ |

ѿ колицѣхь врать |

|

[ѿ] величаанїа |

отъ величаниꙗ |

отъ прѣꙁорьства |

ѿ грьдости |

|

ѿ слабости и ѿ немощ ные сыли |

отъ слабости. и отъ не-моштьны силы |

отъ раслаблениꙗ. и отъ не-могъша сѧ подъѩти |

ѿ расслаблениꙗ, и ѿ иꙁнемогшеи пльти |

|

w ^ла «бычаа пльнааго попоущати се на скⷡрьноу гр^Хов'ноую на блоудь |

отъ ꙁъла обычаꙗ плътънаа-го. пооуштати сѧ на сквьрнѫ на болоудъ |

отъ привинениꙗ ꙁълааго плъти. порѣваѭщи сѧ на блѫдъ |

ѿ наѹчениꙗ ꙁла, ѿ порѣвающеѥсе пл҃ти на блѹдь |

Глаголическая буква в Slav. 125, л. 352

Glagolitic letter in Slav. 125, f. 352

в соответствии с прилагательным «светло». Возможно, по мнению А.-М. Тотомановой, писец изначально хотел употребить мн. ч. «оружия» (то есть «доспехи»). Варьирование форм единственного и множественного числа в данной позиции наблюдалось в древнейших Апостолах. Ничего похожего, помимо этого примера, в Slav. 125 нам встретить не удалось.

Выводы

Подводя итоги, следует отметить, что подборка вопросоответов в Slav. 125 представляет собой фрагмент списка «Княжьего изборника» на стадии, предшествующей формированию текста «Изборника 1076 г.», и, таким образом, является значимой для исследования развития ранней славянской книжности.

В подборку вошли вопросоответы, имеющиеся во всех списках «Княжьего изборника». Так, ВО I , XVII , XVIII , XIX имелись уже в КИ1 (гипархетипе α), ВО XX – XXII относятся к гипархетипу, промежуточному между α и β [Мушинская, 2015, с. 155]. На позднем этапе были включены ВО XXVI , XXVIII , XXXI .

Отметим, что в Slav. 125 отражен порядок вопросоответов, который можно считать архаичным, отражающим древнее ядро подборки. Если начальное ядро подборки включает во-просоответы, источником которых являются

Псевдо-Афанасиевы «Вопросоответы к князю Антиоху», а именно ВО XVII , XVIII , XIX , то порядок их следования в Slav. 125 ( XVIII , XIX , XVII ) базируется на порядке послуживших источником ВО 79, 92, 130 Псевдо-Афанасия. В КИ1 порядок следования уже изменен на тот, который имеется в И76 [Мушинская, с. 152], но в Slav. 125 соответствует источнику.

«Изборник 1073 г.» для Slav. 125 выступает более значимым источником текста, нежели для других версий «Княжьего изборника».

Текстовые особенности Slav. 125 весьма разнообразны, есть примеры, характерные как только для ранних, так и только для поздних этапов. Определение позиции этой подборки вопросоответов в стемме «Княжьего изборника» представляется делом будущего.

Список литературы Фрагменты «Княжьего изборника» в сербском сборнике XVI в. Slav. 125 из собрания Венской национальной библиотеки

- Абрамович Д. I., 1929. До питання про джерела Iзборника Святослава 1076 року // Науковий збiрник Ленiнградського товариства дослiдникiв українскої iсторiї, письменства та мови. В 2 ч. Ч. 2. Київ: Всеукраїнська Академія наук. С. 65–74.

- Ангелов Б. С., 1979. За три съчинения в Симеоновите сборници // Старобългарска литература. Вып. 5. С. 10–37.

- Буланин Д. М., 1990. Неизвестный источник Изборника 1076 года // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Акад. наук СССР. Т. 44. С. 16–178.

- Буланин Д. М., 2012. Изборник 1076 года и споры о национальных приметах в древнейших славянских переводах // Русская литература. № 2. С. 3–30.

- Жоанне Ж., 1993. Некоторые неизданные или забытые тексты-источники Изборника 1076 г. и Кормчей книги // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Акад. наук СССР. Т. 46. С. 199–226.

- Копреева Т. Н., 1976. Рукописные сборники энциклопедического состава XV–XVI вв. и славяно-русское Возрождение // Книга. Исследования и материалы. М.: Книга. Т. 32. С. 78–92.

- Копреева Т. Н., 1979. Новые данные для изучения текста Изборника 1076 года // Проблемы источниковедческого изучения рукописных и старопечатных фондов / ред. И. Н. Курбатова. Л.: Гос. публич. б-ка. Т. 1. С. 92–112.

- Мещерский Н. А., 1976. Апокрифы в древней славяно-русской письменности (ветхозаветные апокрифы) // Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР / отв. ред. Л. П. Жуковская. М.: Наука. Вып. 2, ч. 1. С. 181–210.

- Мильков В. В., 2018. Справочник древнерусских апокрифических текстов, представляющих концепции земного рая // Язык и текст. Т. 5, № 4. С. 49–67. DOI: 10.17759/langt.2018050407

- Мочульский В. Н., 1893. Следы народной Библии в славянской и в древнерусской письменности. Одесса: Тип. Штаба Войск Одес. воен. окр. 285 с.

- Мушинская М. С., 2015. Изборник 1076 года. Текстология и язык. СПб.: Нестор-История. 479 с.

- Страдомский Я., 2014. Несколько замечаний о необычной славянской редакции «Видения апостола Павла» из рукописного собрания в Польше // Studia Ceraneа. № 4. С. 193–207.

- Хрома М., 2014. Преславизмы в апокрифических Вопросах апостола Варфоломея // Studia Ceranea. № 4. С. 27–34.

- Яцимирский А. И., 1921. Описание южнославянских и русских рукописей заграничных библиотек. Петроград: Рос. акад. наук. 912 с. (Сб. отд-ния рус. яз. и словесности Рос. акад. наук ; т. 98).

- Birkfellner G., 1975. Glagolitische und kyrillische Handschriften in Österreich // Schriften der Balkankommission. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften. Bd. 23, Heft II/81. S. 220–224.

- Jовановић T., 2003. Апокриф о Еноху према српском препису из Народне библиотеке у Бечу // Археографски прилози. Београд: Народна библиотека Србиjе. Т. 25. С. 209–238.

- Otero A. D. S., 1981. Die handschriftliche Überlieferung der altslavischen Apokryphen. Berlin ; N. Y.: de Gruyter. Bd. 2. 317 S. (Patristische Texte und Studien ; Bd. 23).

- Veder W. R., 1983. The “Izbornik of John the Sinner”: A Compilation from Compilations // Polata knigopisnaja. T. 8. P. 15–37.

- Veder W. R., 2018. In Search of the Filiation of Two Izborniki // Rossica Antiqua. № 1/2. P. 63–135.