Фракционный состав пектиновых веществ в яблоках зимнего периода созревания

Автор: Кулажанов Т.К., Жиренчина З.У., Кизатова М.Ж., Донченко Л.В.

Журнал: Вестник Алматинского технологического университета @vestnik-atu

Рубрика: Техника и технологии

Статья в выпуске: 2 (111), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты исследования фракционного состава пектиновых ве-ществ в яблоках зимнего периода созревания, произрастающих в предгорной зоне Заилийского Алатау. Результаты исследований показали, что данное сырье можно рассматривать в качестве промышленного сырья при разработке продуктов функционального питания для снижения числа хронических заболеваний, причиной которых является несбалансированное питание.

Яблоки, зимний сорт, пектин, фракционный состав, пектиновые вещества

Короткий адрес: https://sciup.org/140204854

IDR: 140204854 | УДК: 634.11:664.292

Текст научной статьи Фракционный состав пектиновых веществ в яблоках зимнего периода созревания

На протяжении практически всего периода существования человеческой цивилизации пища, преимущественно рассматривалась как средство, предназначенное для удовлетворения чувства голода, аппетита и вкусовых потребностей. Однако в последние десятилетия установлено, что причиной роста числа хронических заболеваний является несбалансированное питание. Так, частота возникновения сердечнососудистых заболеваний возросла в 8 -12 раз, эндокринных нарушений в 5 раз, сахарный диабет занимает уже третье место в мире среди всех заболеваний [1].

По данным отечественных и зарубежных исследований Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье населения более чем на 50% зависит от образа и условий жизни; в 10 - 20% оно обусловлено влиянием наследственности (генетических факторов); приблизительно такое же влияние оказывает внешняя, окружающая человека среда, и лишь примерно 8 - 10% приходится на оздоровительную работу практического здравоохранения [2].

С учетом вышеизложенного актуальной в современном обществе является организация рационального питания. Это возможно на основе расширения ассортимента и увеличения объемов производства продуктов функционального питания.

Концепция функционального питания как самостоятельное научно-прикладное направление в области здорового питания в современном терминологическом плане сложилась в начале 90-х годов. С современных позиций под термином «функциональные пищевые продукты» понимают такие продукты питания, которые предназначены для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения с целью снижения риска развития заболеваний, связанных с питанием, сохранения и улучшения здоровья за счет наличия в их составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов.

Не менее актуальным в современных экологических условиях является присутствие в продуктах питания компонентов, имеющих детоксикационные свойства. По шкале Корте-Дубинина для оценки токсичности загрязняющих веществ, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), на первое место по степени отрицательного воздействия на организм поставлены тяжелые металлы (135 баллов) [3].

Наиболее высокими детоксикационными свойствами по отношению к токсичным металлам обладают такие природные полисахариды, как пектиновые вещества [4].

Одним из основных промышленных сырьевых источников пектиновых веществ является яблочное сырье. Это обстоятельство определяет необходимость исследования яблок с позиции разработки на их основе продуктов функционального назначения для организации рационального питания.

Объекты и методы исследований

Для реализации поставленной цели нами были проведены исследования яблок зимнего периода созревания по определению в них содержания пектиновых веществ (ПВ) и их фракционного состава. Знание фракционного состава позволяет оценить технологическую значимость пектино- содержащего сырья и перспективы его дальнейшей переработки. Содержание пектиновых веществ, фракционный состав был определен классическим, кальце-пектатным объемным методом [5].

В качестве объектов исследования были использованы сорта зимних яблок Апорт, Старкримсон, Заря Алатау и Голден Делишес, произрастающее в предгорной зоне Заилийс-кого Алатау.

Известно, что пектиновые вещества (ПВ) (физические смеси пектинов с сопутствующими веществами) существуют в нескольких формах:

-

- протопектин (ПП) - нерастворимый в воде природный пектин растений, состоящий в основном из сети пектиновых цепей, образованных в результате с неэтерифицирован-ными группами -СООН с образованием ионных мостиковых связей и, в значительном количестве, при помощи эфирных мостиков с Н 3 РО 4 ;

-

- гидратопектин (РП) - водорастворимое вещество, свободное от целлюлозы и состоящее из частично или полностью ме-

- токсилированных остатков полигалактуроно-вой кислоты [6].

Эти формы выполняют в растительной ткани различные физиологические функции и в зависимости от направленности биохимических процессов в растении, переходят из одного состояния в другое [7].

Результаты и их обсуждение

Из полученных данных (табл. 1) видно, что наибольшее количество ПВ содержит сорт Заря Алатау - 10,64%. В остальных сортах яблок содержание ПВ составляет 6,64-8,6%.

Таблица 1 - Фракционный состав пектиновых веществ в пересчете на 100 г. сырья

|

Сорт яблок |

Сумма ПВ, % к массе сырья |

Доля ПП от суммы ПВ, % |

|

Апорт |

8,6 |

62,33 |

|

Старкримсон |

7,52 |

70,74 |

|

Заря Алатау |

10,64 |

60,9 |

|

Голден Делишес |

6,64 |

71,08 |

Содержание растворимого пектина колеблется в интервале от 1,92% (Голден Делишес) до 1,04% (Заря Алатау). Содержание протопектина (ПП) варьируется с 4,72% (Голден Делишес) до 6,48% (Заря Алатау). У всех исследуемых видов сырья протопектиновая фракция преобладает над растворимой, что очень существенно для переработки.

Важным признаком пектино-содер-жащего сырья, обуславливающим различие в технологических параметрах извлечения пектина, и основным критерием его промышленной значимости является соотношение ПП и общего количества ПВ.

Наблюдаются не сильно отличающиеся различия во фракционном составе пектинового комплекса, что в незначительной степени определяет различие в последующих технологических исследованиях по разработке технологии получения пектино-содержа-щих композиций.

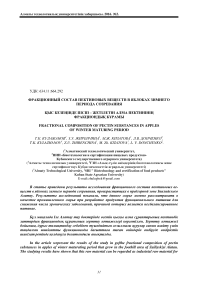

Анализ экспериментальных данных (рис.1) показал, что по содержанию растворимого пектина (РП) выделяются сорта Апорт (0,81%) и Заря Алатау (1,04%), несколько меньше его доля в Старкримсон (0,55 %) и Голден Делишес (0,48 %), соответственно.

Рисунок 1 - Фракционный состав пектиновых веществ в исследуемых яблоках зимнего периода

Содержание протопектина в исследуемых сортах яблок варьируется в пределах 1,18–1,62 %.

Заключение, выводы

Установлено, что наибольшим содержанием протопектина характеризуется сорт Заря Алатау (1,62%). Наименьшее содержание протопектина наблюдается в сорте Голден Делишес (1,18%).

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о достаточно высоком содержании пектиновых веществ в яблоках зимнего периода созревания, произрастающих в предгорной зоне Заилийского Алатау, что, в свою очередь, обуславливает возможность их использования в производстве функциональных продуктов питания.

Список литературы Фракционный состав пектиновых веществ в яблоках зимнего периода созревания

- Всемирная организация здравоохранения. Информационный бюллетень, № 317, январь, 2015 г.-С. 23-25.

- Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевой продукции. -М.: ДеЛипринт, 2007. -502 с.

- Дубинин Н.П. Некоторые проблемы современной генетики./под редакцией Ф. Корте. -М.: Мир, 1997.-396 с.

- Ильина И.А., Донченко Л.В., Земскова З.Г. Особенности технологии пектинов с высокими пролонгирующими свойствами./И.А. Ильина, Л. В. Донченко, З.Г. Земскова.//Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук, -2003 -№3.-С. 8 -10.

- Донченко Л.В., Кондротенко В.В., Кондратенко Т.Ю. Методические указания «Технология пектина и пектинопродуктов». -под редакцией КубГАУ. -Краснодар, 2005. -17с.

- Донченко Л.В. Пектин: основные свойства, производство и применение./Л.В. Донченко, Г.Г. Фирсов -М.: ДеЛипринт, 2007. -276 с.

- Донченко Л.В. Особенности процесса гидролиза протопектина из растительной ткани/Л.В. Донченко, Г.Г. Фирсов, Е.А. Красноселова//Труды КубГАУ, вып. 1, Краснодар, 2006. -С. 288-297.