Фрактальный анализ микроструктуры наномодифицированного композита 5

Автор: Смирнов Владимир Алексеевич, Королев Евгений Валерьевич, Данилов Александр Максимович, Круглова Альбина Николаевна

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Статья в выпуске: 5 т.3, 2011 года.

Бесплатный доступ

Предложен метод количественного анализа изображений микроструктуры наномодифицированного композита, основанный на выполнении двоичной деком- позиции яркостного поля. Показано, что по результатам двоичной декомпозиции может быть найден критерий, подобный фрактальной размерности. Обсуждаются результаты применения предложенного метода к анализу изображений, получен- ных методами оптической и сканирующей зондовой микроскопии.

Наномодифицированный композит, фрактальная размерность, обработка изображений

Короткий адрес: https://sciup.org/14265583

IDR: 14265583 | УДК: 691.175.2,

Текст научной статьи Фрактальный анализ микроструктуры наномодифицированного композита 5

арактеристики микроструктуры строительных композитов оказывают наиболее выраженное влияние на эксплуатационные свойства материала. Известно, что трещиностойкость и сопротивление ударным нагрузкам повышаются, если когезионно-адгезионные показатели фаз и межфазной границы «матрица – наполнитель», а также пространственное распределение частиц наполнителя обеспечивают ветвление и торможение зарождающихся трещин.

Возможность формирования и влияние кластерных образований (флокул) из частиц наполнителя на физико-механические свойства полимерных композитов уже длительное время составляет предмет дискуссий.

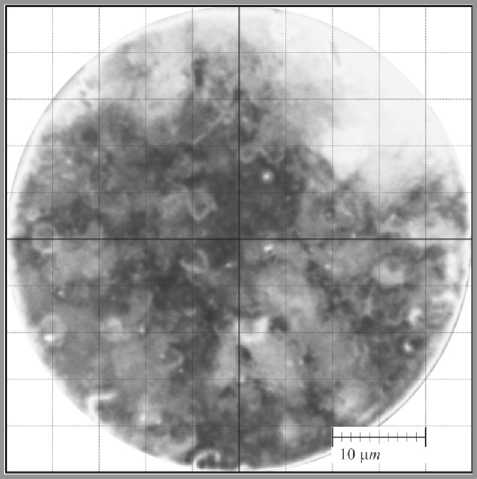

Исходным пунктом анализа, очевидно, являются микрофотографии, позволяющие проанализировать взаимное расположение частиц. В частности, в [1] приведен ряд микрофотографий распределений частиц наполнителя в эпоксидной матрице. Полученные результаты позволили авторам [1] аргументировать наличие кластерных образований в сформировавшейся микроструктуре наполненного композита.

Следует отметить, что метод оптической микроскопии имеет ряд принципиально неустранимых недостатков. Прежде всего, многие методики исследования не позволяют полностью исключить влияние активных центров подложки на распределение частиц наполнителя. Другой недостаток состоит в том, что при оптической микроскопии

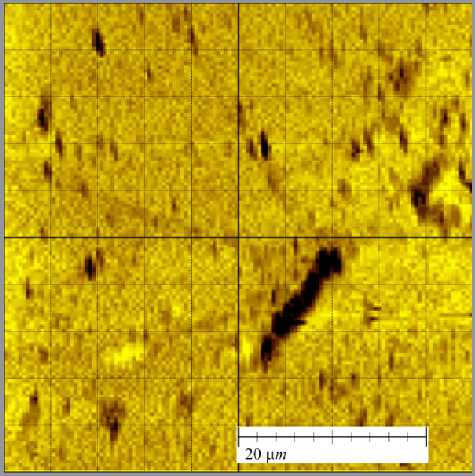

В.А. СМИРНОВ и др. Фрактальный анализ микроструктуры наномодифицированного композита фиксируется изменение контраста, которое определяется как пространственным распределением частиц дисперсной фазы, так и оптическими свойствами матричного материала. Указанных недостатков лишены методы сканирующей зондовой микроскопии, и, в частности, метод атомно-силовой микроскопии (АСМ).

Нами выполнено исследование распределения частиц наномодифи-цированного наполнителя в эпоксидной матрице. В качестве наполнителя использован полиминеральный материал (оксидный состав: PbO – 71%, SiO2 – 27%, Na2O – 0,7%, K2O – 1,3%) с удельной поверхностью 200 м2/кг. В качестве матричного материала и отвердителя использованы диановый эпоксидный олигомер ЭД-20 и полиэтиленполиамин.

Перед совмещением с вяжущим наполнитель обрабатывали раствором полиметилфенилсилоксана (ПМФС) в диметилкетоне и просушивали до полного удаления растворителя. Концентрация и расход раствора выбирались исходя из заранее заданной (расчетной) средней толщины (до 7,5 нм) слоя ПМФС на частицах наполнителя.

Оптическая микроскопия выполнялась на приборе Nikon MA-200, позволяющем получать высококачественные изображения структуры (в отраженном и проходящем свете) и выполнять фиксацию изображений с помощью прибора с зарядовой связью. Сканирующая зондовая микроскопия выполнялась на учебно-исследовательском оборудовании NanoEducator, предназначенном для исследования нанообъектов и наноструктур, а также осуществления нанолитографии и наноманипуляций [2].

Высокая оптическая плотность наполненного связующего при объемной степени наполнения νƒ ≥ 0,05 не позволяет проводить исследования в проходящем свете; при исследовании композиций в отраженном свете контраст получаемых изображений недопустимо низок. Поэтому в процессе исследований методом оптической микроскопии объемная степень наполнения составляла νƒ = 0,01.

Подготовка препаратов включала: очистку предметного и покровного стекол, нанесение на предметное стекло 10 мг композиции, укладку на предметное стекло фиксаторов высоты, укладку покровного стекла. После отверждения композиции выполнялась оптическая микроскопия.

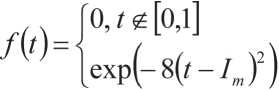

Постобработка полученных изображений состояла в нелинейном преобразовании яркостного поля IOut = ƒ ( IIn ) , где

В.А. СМИРНОВ и др. Фрактальный анализ микроструктуры наномодифицированного композита

– медианное значение интенсивности, полученное анализом гистограммы исходного яркостного поля на выходе прибора с зарядовой связью.

Для выполнения преобразования использовано программное обеспечение (ПО), представляющее интерпретатор с проблемно-ориентированного алгоритмического языка [3]. Результат преобразования приведен на рис. 1.

Визуальный анализ (рис. 1) позволяет сделать заключение, что при объемной степени наполнения νƒ = 0,01 пространственное распределение частиц наномодифицированного наполнителя не является равномерным; соответственно, структура наполненного связующего не является однородной. Частицы наполнителя (в частности, под влиянием поверхностных сил) группируются в образования, которые принято классифицировать как кластеры (флокулы).

Для постобработки АСМ-изображений микроструктуры наполненного ЭС нами также использовано ПО [3]. С использованием выбранных алгоритмов постобработки (вычитание линейных составляющих, выравнивание гистограммы яркостного поля) получена серия атомносиловых изображений наполненного эпоксидного связующего. АСМ-изображение для νƒ = 0,01 представлено на рис. 2.

Как следует из рис. 2, при уменьшении объемной степени наполнения до νƒ = 0,01 создаются условия для образования упорядоченных структур из частиц наполнителя. На рис. 2 просматриваются линейные структуры, которые с увеличением объемной степени наполнения объединяются в непрерывный каркас [1].

Приведенные выводы носят качественный характер. Для выполнения количественных суждений о структуре наполненного связующего необходимо привлечь к анализу скалярные критерии, вычисляемые по изображениям микроструктуры. Способ вычисления указанных критериев отражает интересующие исследователя характерные элементы изображения; среди критериев выделяется параметр, называемый (в некоторых случаях – весьма условно) фрактальной размерностью .

Строгое определение фрактальной размерности восходит к работам Г. Минковского и Ф. Хаусдорфа. Размерность Хаусдорфа может быть

Рис. 1. Микрофотография наполненного связующего

В.А. СМИРНОВ и др. Фрактальный анализ микроструктуры наномодифицированного композита

Рис. 2. АСМ-изображение наполненного связующего

сравнительно просто вычислена только для самоподобных множеств – фракталов [4] (принадлежность объекта исследования к которым априори неизвестна); в общем случае определение размерности Хаусдорфа весьма громоздко. Размерность Минковского для некоторого множества определяется как предел частного:

где N s — минимальное число множеств диаметра s , которым покрывается исходное множество.

Обычно исследователи обращаются именно к определению (2). В частности, в [5] вместе с видоизмененным соотношением (2):

, (3)

приводится алгоритм нахождения фрактальной размерности. На изображение «накладывается» последовательность «сеток» (в терминологии алгоритма реконструкции аттрактора «сетк и» я вляются параметрами вложения) с ячейками размера § = 2 k , К = О,К , K = L log2 L J (где L – размер изображения) и эмпирическом нахождении зависимости

В.А. СМИРНОВ и др. Фрактальный анализ микроструктуры наномодифицированного композита

где Nk – число ячеек сетки, полностью покрывающих все элементы растра (пиксели), яркость которых выше (или ниже) заранее заданного порога. Подчеркивается [5] один из недостатков данного метода: найденное значение Nk не является минимальным числом ячеек, необходимых для покрытия.

Предложенному в [5] методу – при всей его универсальности – присущ еще один недостаток: наличие глобального порогового значения яркости, которое используется при переходе от полутонового изображения к монохромному. Непосредственно к анализу исходного полутонового изображения метод неприменим.

На наш взгляд, метод анализа (в алгоритме которого лишь предусмотрен переход между уровнями), от уровня к уровню не меняющий саму схему подсчета «запороговых» пикселей, по сути, не обращается к возможной «дробной», «фрактальной» природе подлежащего анализу изображения. Предпочтительным является отказ от использования глобального порога. Видоизмененный алгоритм анализа должен фиксировать локальные различия яркостного поля. Таким алгоритмом, в частности, является алгоритм двоичной декомпозиции изображения [6, 7].

Двоичная декомпозиция – последовательный анализ изображения на различных масштабных уровнях; при переходе к каждому последующему уровню размер анализируемой области уменьшается в два раза. Результатом работы алгоритма декомпозиции является древовидная структура данных. Листы этой структуры представляют собой участки изображения, в пределах которых яркость сохраняет приблизительно постоянное значение.

Исходному дискретному полю яркости дерево двоичной декомпозиции сопоставляет две другие дискретные функции:

– функцию IF [ c,r ], совпадающую с конечным значением листа, покрывающего растровый элемент в строке r и столбце c исходного изображения;

– функцию lF [ c,r ], значение которой связано с глубиной листа, покрывающего растровый элемент в строке r и столбце c .

Графические образы этих функций – матрицы конечных значений и матрицы уровней – являются визуальными представлениями двоичной декомпозиции.

В.А. СМИРНОВ и др. Фрактальный анализ микроструктуры наномодифицированного композита

С использованием алгоритма двоичной декомпозиции выполнен анализ изображений (рис. 1 и 2), полученных методами оптической и сканирующей зондовой микроскопии.

При построении матриц уровней глубине двоичного дерева было поставлено значение яркости

где d и dmax – текущая и максимальная глубина дерева. Максимальной глубине листа дерева (наименьшему пространственному масштабу исходного изображения) соответствует нулевая яркость.

Матрицы уровней приведены на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Матрица уровней изображения на рис. 1

Рис. 4. Матрица уровней изображения на рис. 2

Анализ матриц уровней позволяет выявить характерный масштаб, на котором проявляются неоднородности. Например, границе линейного кластера (правый нижний фрагмент изображения на рис. 2) соответствует темная область на рис. 4, покрываемая листами наибольшей глубины.

Для каждого масштабного уровня деревьев двоичной декомпозиции в [7] были найдены их заселенности :

^^^^^^м 83

В.А. СМИРНОВ и др. Фрактальный анализ микроструктуры наномодифицированного композита

P[/] = ^—arsh^ , In 2

где Nl – число листов двоичного дерева на уровне l .

Сравнение (6) и определения (2) свидетельствуют, что заселенность уровня имеет смысл произведения фрактальной размерности на номе р масштабного уровня. Действительно, с учетом arsh(x) = ln(x + •Vl + X2) при x → + ∞ имеем arsh(x) ∼ ln(2x) = ln2 + lnx, поэтому при больших l (важно, что увеличение номера уровня l соответствует уменьшению масштаба, т.е. имеет место аналогия с предельным переходом в (2)):

рм = arsh/V, ~ In 2 +In.-V, = f ln^ ln2 ln2 ln2

откуда:

P[/l fl InTV,) InlV, lim—— = hm -4-- L ^-lim-- r^ =

I —^oo ^ I —>00 ^/ /ln2) l —>20 । 1

= - lim

5^0

ln^

In 5

Аналогия с определением размерности Минковского становится полной.

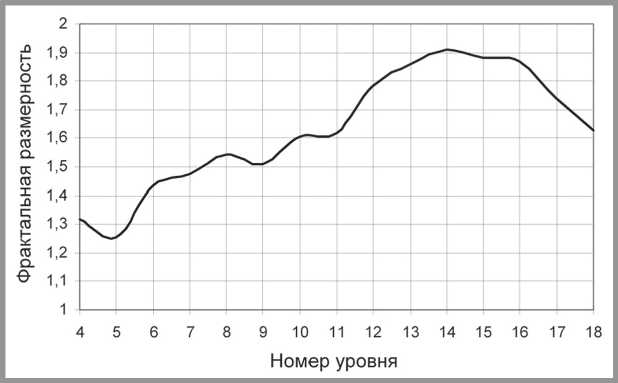

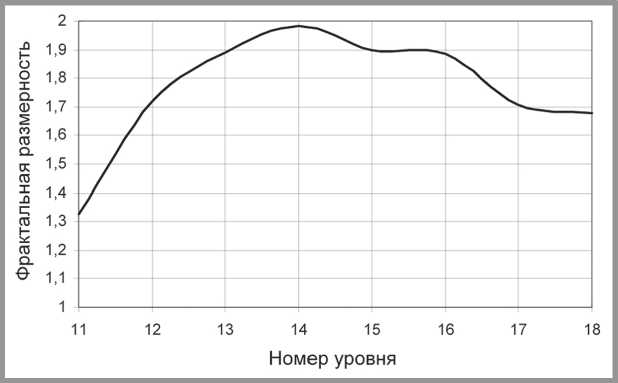

Таким образом, частное dl [ l ] = P [ l ] /l от деления зависимости на номер уровня имеет смысл фрактальной размерности . Зависимости dl [ l ] для изображений на рис. 1 и 2 приведены на рис. 5 и 6.

Рис. 5. Зависимость фрактальной размерности от номера уровня для изображения на рис. 1

Рис. 6. Зависимость фрактальной размерности от номера уровня для изображения на рис. 2

В.А. СМИРНОВ и др. Фрактальный анализ микроструктуры наномодифицированного композита

Средние значения фрактальной размерности для эмпирических изображений микроструктуры составляют 1,63 (оптическая микроскопия) и 1,76 (сканирующая зондовая микроскопия).

Сравнительно малое отличие (частично обусловленное наличием круглой полевой диафрагмы оптического микроскопа) найденных значений фрактальной размерности косвенно свидетельствует об адекватности предложенного метода анализа изображений. Существенное отличие найденных значений от ближайшего целочисленного (равного двум) можно принять как аргумент в пользу наличия кластерных образований (безотносительно к причинам их образования) в сформировавшейся структуре наполненного эпоксидного связующего.

В целом, двоичная декомпозиция позволяет охарактеризовать распределение элементов изображения на различных масштабных уровнях, являясь существенно более информативной характеристикой, нежели точечные оценки моментов и вариационный ряд яркостного поля в целом.

Уважаемые коллеги!

При использовании материала данной статьи просим делать библиографическую ссылку на неё:

Смирнов В. А., Королев Е. В., Данилов А. М. Фрактальный анализ микроструктуры наномодифицированного композита // Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал. М.: ЦНТ «НаноСтроительство». 2011, Том 3, № 5. C. 77–86. URL: (дата обращения: ______________).

Dear colleagues!

The reference to this paper has the following citation format:

Smirnov V. A., Korolev E. V., Danilov A. M. Fractal analysis of the nanomodified composite microstructure. Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal, Moscow, CNT «NanoStroitelstvo». 2011, Vol. 3, no. 5, pp. 77– 86. Available at: pdf (Accessed _____________). (In Russian).

В.А. СМИРНОВ и др. Фрактальный анализ микроструктуры наномодифицированного композита