Функции каменных ударно-абразивных орудий памятника Ануй-1 (Горный Алтай)

Автор: Селецкий М.В., Федорченко А.Ю., Белоусова Н.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В настоящей статье представлены результаты изучения каменных ударно-абразивных орудий культурного слоя 3 стоянки Ануй-1, содержащего нерасчлененные комплексы начального и раннего верхнего палеолита. На основании экспериментально-трасологического анализа с использованием методов трехмерного моделирования в коллекции выявлено пять инструментов: наковальни для расщепления камня (2 экз.), отбойники (2 экз.) и ретушер (1 экз.). Наковальни памятника Ануй-1 представлены во фрагментированном состоянии и восстановлены из нескольких частей. Трасологический анализ зафиксировал на орудиях следы контрударного расщепления галечных отдельностей в виде округлых выбоин и общей выкрошенности рельефа поверхности, а также более угловатых отдельностей или нуклеусов, на что указывают субпараллельные зарубки. Отбойники и ретушер коллекции характеризуются классическим набором следов, полученных в результате расщепления минерального сырья и последующего оформления заготовок орудий. Было установлено, что часть инструментов несет следы модификации основ, в т.ч. путем скалывания и ретуширования краев, противоположных рабочим зонам. Выявленная коллекция инструментов находит аналогии в известных коллекциях ударно-абразивных орудий памятников долины р. Ануй. На основе сравнительного анализа коллекций орудий ударно-абразивного действия были выявлены общие и различные черты. Аналогичные примеры использования каменных наковален и орудий на модифицированных основах происходят из комплексов начала верхнего палеолита стоянки Ануй-2. Функционально близкий инструментарий прослежен в материалах памятников Усть-Каракол-1 и Денисова пещера. Индустрии стоянки Ануй-1 и других местонахождений Ануйской долины объединяет присутствие отбойников и ретушеров, но отличает полное отсутствие специализированных инструментов для подготовки зоны расщепления нуклеусов, а также абразивов.

Горный алтай, начальный и ранний верхний палеолит, экспериментально-трасологический анализ, каменные ударно-абразивные орудия, 3d-моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145146662

IDR: 145146662 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0316-0321

Текст научной статьи Функции каменных ударно-абразивных орудий памятника Ануй-1 (Горный Алтай)

Современные исследования каменных индустрий эпохи верхнего палеолита отличает особое внимание к каменным инструментам ударного и абразивного действия и их роли в разнообразных технологических процессах. В категорию ударно-абразивных орудий принято включать отбойники, ретушеры, наковальни, абразивы, терочники, песты и другие типы артефактов, в качестве основы которых служили преимущественно отдельности минерального сырья. Подобные предметы часто не имеют признаков целенаправленного видоизменения поверхности, но несут диагностичные следы износа, которые и позволяют идентифицировать их как артефакты и инструменты [Степанова, 2015; Селецкий, Чистяков, Федорченко, 2020]. Наряду с применением естественных форм в эпоху верхнего палеолита известны примеры модификации основ ударно-абразивных инструментов посредством шлифовки или пикетажа, а также вторичного использования сколов и нуклеусов в качестве инструментов [Семенов, 1953; Рогачев, Аникович, 1982; Щелинский, 1983; Нехорошев, 1999].

К настоящему времени ударно-абразивные инструменты идентифицированы на многих памятниках верхнего палеолита Алтая [Славинский и др., 2017; Селец-кий, Федорченко, Белоусова, 2020; Белоусова и др., 2022]. Предполагается, что хозяйственная специфика палеолитических комплексов оказывала прямое влияние на качественный и количественный состав каменных инструментов, однако эта сторона алтайских индустрий в настоящее время изучена слабо и требует дальнейшего углубленного анализа [Белоусова, Се-лецкий, Федорченко, 2023]. Предметом настоящего исследования послужили орудия ударно-абразивного действия из археологической коллекции 1987 г. стоянки Ануй-1 [Археология…, 1990]. Наряду с многослойными памятниками Денисова пещера, Усть-Каракол-1, Ануй-2 и -3, указанный объект входит в ануйский комплекс палеолитических стоянок, расположенных на двухкилометровом участке верхнего течения долины р. Ануй. На данном этапе исследования относительно подробное описание получили каменные инструменты стоянок Усть-Каракол-1 и Ануй-2, предварительный функциональный анализ проводился для коллекций Денисовой пещеры [Селецкий, Федорченко, Белоусова, 2020; Белоусова и др., 2022; Белоусова, Селецкий, Федорченко, 2023]. Таким образом, введение в научный оборот новых данных о производственном инструментарии стоянки Ануй-1 поможет дополнить наше понимание хозяйственной деятельности обитателей верхнего палеолита долины р. Ануй.

Материалы и методы исследования

Стоянка Ануй-1 расположена в Солонешен-ском р-не Алтайского края в 4,5 км к северо-северо- западу от с. Черный Ануй на излучине левого берега р. Ануй. Памятник был открыт в 1983 г. А.П. Деревянко и В.И. Молодиным в результате проведения разведочных работ, в дальнейшем исследовался экспедицией ИИФФ СО АН на протяжении в 1987–1988 гг. [Деревянко, Зенин, 1990]. В результате проведенных раскопок было выделено три культуросодержащих слоя. Первый горизонт с единичными артефактами приурочен к отложениям голоценового возраста литологического слоя 1. Второй горизонт, залегающий в литологическом слое 4, представлен мелкими фрагментами костей и немногочисленными каменными изделиями, среди которых полностью отсутствовали диагностич-ные формы. Третий культурный слой с выразительной каменной индустрией выявлен в отложениях литологических слоев 6 и 7. Согласно данным исследователей этого памятника, отмеченный комплекс характеризовался, преимущественно, технологией получения крупных пластин с продольных нуклеусов, в единичных случаях расщеплению подвергались радиальные и торцовые формы. Орудийный набор коллекции был представлен скребками и скреблами, резцами, долотовидными и бифасиальными изделиями, галечными орудиями [Там же, с. 34–38]. С позиции современного видения культурной динамики верхнего палеолита региона, коллекцию культурного слоя 3 можно рассматривать как нерасчлененный комплекс индустрий начального и раннего верхнего палеолита, на что указывает сочетание и разноуровневое залегание нуклеусов для микропластин типичного усть-каракольского облика и выразительных крупно- и мелкопластинчатых ядрищ кара-бомовской традиции.

В источниковую базу исследования вошла археологическая коллекция каменных артефактов культурного горизонта 3 (276 экз.) [Там же]. Идентификация инструментов ударно-абразивного действия в составе коллекции осуществлялась на основании анализа макроследов утилизации. Для проведения экспериментально-трасологического анализа привлекался микроскоп Альтами СМ045-Т с увеличением ×7–×45. При обработке трасологической информации были привлечены материалы, полученные в ходе собственных экспериментов [Белоусова, Селецкий, Федорченко, 2023]. Для визуализации артефактов и признаков износа применялись методы 3D-моделирования. Трехмерное сканирование инструментов проводилось посредством сканера структурированного подсвета «RangeVision Spectrum», дальнейшая постобработка полученных данных – с помощью программного обеспечения «RangeVision ScanCentre», «Geomagic Design X», «Geomagic WRAP», «Keyshot 10» (trial версии).

Результаты исследования

В результате исследования археологических коллекций культурного слоя 3 стоянки Ануй-1 было выявлено пять каменных инструментов, представ- ленных наковальнями (2 экз.), отбойниками (2 экз.) и ретушерами (1 экз.).

В первом случае в качестве наковальни использовалась массивная уплощенная галька песчаника подпрямоугольной формы, несущая следы преднамеренной поперечной модификации вдоль одной из коротких сторон. Орудие было восстановлено из двух крупных равновесных фрагментов, небольшая часть наковальни отсутствует (рис. 1, 2). Согласно данным трехмерного моделирования, артефакт в целом виде имеет следующие характеристики: длина – 220,92 мм, ширина – 158,69, толщина – 63,39 мм; объем орудия составляет 1 078 668,85 мм3, масса – 2 994 г. Рабочая зона, выявленная в центральной части одной из уплощенных сторон основы, имеет овальную форму и характеризуется следующим набором следов утилизации: представлена серия субпараллельных маленьких зарубок, которые частично перекрывают друг друга, реже встречаются выбоины и выщербины, линейные следы выходят из краев зарубок и продолжают их. Признаки крупных механических повреждений поверхности отсутствуют, она имеет зубчатый рельеф. Наковальня была фрагментирована поперек рабочей зоны, вероятно, в процессе использования. Судя по выраженному изменению общего рельефа поверхно- сти в зоне износа и типу фрагментации инструмента, он фиксирует среднюю или крайнюю стадии утилизации. Апплицирующиеся фрагменты орудия были выявлены на участке квадратов Ж-2 и Б-2 в 5 м друг от друга.

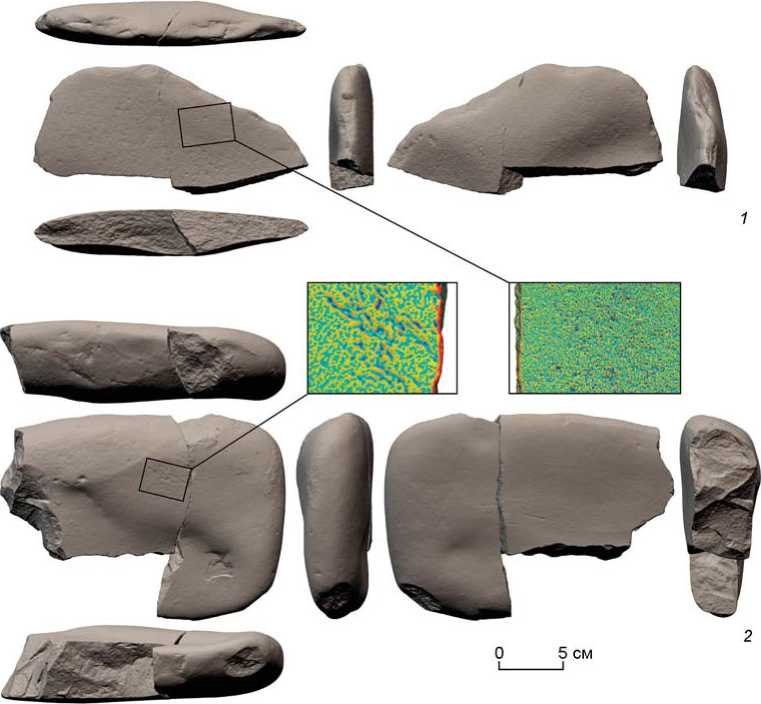

В качестве второй наковальни использовался сегментовидный фрагмент уплощенной гальки песчаника, инструмент восставлен из двух крупных фрагментов (рис. 1, 1 ). Длина орудия в целом виде составляет 213,22 мм, ширина – 99,71, толщина – 40,4 мм, объем – 343 962,7 мм3, масса – 932 г. Рабочая зона артефакта имеет овальную форму, локализована в центральной части одной из уплощенных сторон основы. Для зоны износа характерны округлые неглубокие выбоины с ровными краями, редко перекрывающие друг друга, следы сопровождаются слабой забитостью, выкрошенностью и широкими зарубками, рельеф поверхности в рабочей зоне приобрел ячеистый и зубчатый характер. Инструмент фиксирует средний этап утилизации: рельеф поверхности изменен слабо, негативы сколов и сломов отсутствуют. Линия фрагментации проходит рядом с рабочей зоной. Части орудия были выявлены на участке одного квадрата Г-4.

В качестве первого отбойника использовался фрагмент гальки песчаника, дополнительно моди-

Рис. 1 . Наковальни для расщепления каменного сырья, стоянка Ануй-1 (культурный слой 3).

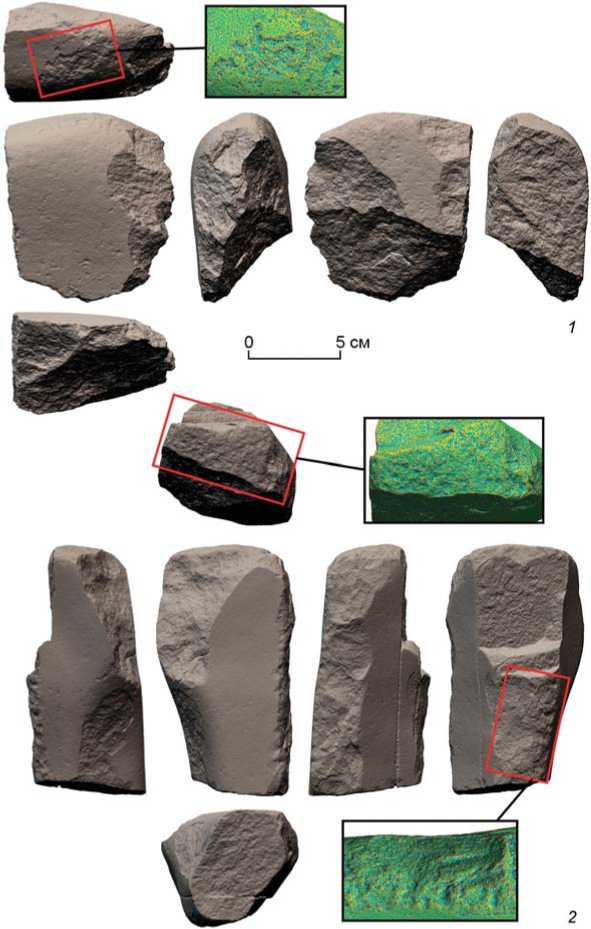

фицированной двусторонними сколами с торца, противолежащего торцу рабочей зоны (рис. 2, 1 ). Длина орудия равна 105,22 мм, ширина – 91,41, толщина – 54,37 мм, объем – 242 424,52 мм3, масса – 671,1 г. Зона износа овальной формы, локализована на галечной поверхности и приурочена к выпуклой части основы. Рабочую зону отличают следующие признаки: крупные выбоины расположены разрозненно, образуют единый блок следов, присутствуют выщербины и выкрошенность. Признаки крупных механических повреждений отсутствуют. Рельеф зоны приобрел ячеистый вид в процессе утилизации. Инструмент находится на средней стадии срабатывания, негативы крупных сколов и сломов не прослеживаются. Теоретически допустимо дальнейшее использование инструмента.

В качестве исходной основы второго отбойника выступала удлиненная трехгранная поперечно фрагментированная по трещине галька алевролито-песчани-ка (рис. 2, 2). Длина инструмента составляет 133,62 мм, ширина – 73,96, толщина – 62,46 мм, объем – 337 810,64 мм3, 903,4 г. Два наиболее выраженных продольных ребра гальки на всем протяжении были симметрично модифицированы односторонними снятиями; часть одного из ребер не сохранилась из-за растрескивания. Рабочие зоны расположены на сохранившейся вершине гальки и, предположительно, на одном из модифицированных продольных ребер. Первая рабочая зона фрагментирована, имеет вытянутую подтрапециевидную форму. Фиксируются следы сильной забитости, крупных выбоин и выщербин, из-за плотного расположения которых сформировались выкрошенность и ячеисто сть микрорельефа. Вторая рабочая поверхность находится на противоположном ребре и имеет следующий перечень признаков: крупные выбоины и выщербины, выстроенные в ряд, сильная забитость и практически полное отсутствие выкрашивания. Инструмент фиксирует крайнюю стадию износа, поскольку, вероятно, был разрушен в процессе использования, а рельеф рабочих поверхностей был значительно изменен.

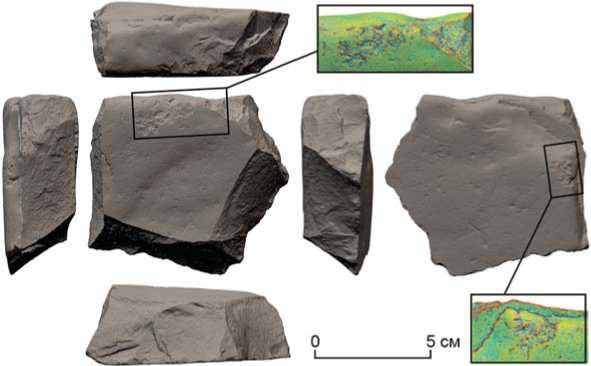

Единственный ретушер коллекции выполнен на пятиугольном модифицированном фрагменте уплощенной гальки порфирового эффузива; основа сохранила признаки видоизменения крупными односторонними сколами вдоль 3/4 периметра (рис. 3). Артефакт до стигает 84,91 мм в длину, 75,31 мм в ширину

Рис. 2 . Отбойники, стоянка Ануй-1 (культурный слой 3).

и 26,33 мм в толщину, объем составляет 121 142 мм3, масса – 344,2 г. Основная зона износа приурочена к узкому необработанному участку торцовой части галечного фрагмента, дополнительная – к краю одной из его широких плоскостей. Этот рабочий участок несет следы мелких выбоин и выщербин, от которых распространяются линейные следы. Кроме того, вблизи центра плоской стороны гальки расположены чередующиеся зарубки. Признаки механических повреждений проявляются в виде мелких сколов. Для второй рабочей зоны характерны следы износа в виде забитости и выбоин, выщербины практически отсутствуют, линейные следы направлены в сторону кромки. Орудие отражает раннюю стадию утилизации, ее следы практически не изменили общего рельефа.

Рис. 3 . Ретушер, стоянка Ануй-1 (культурный слой 3).

но сительно количественного состава и функциональности ударно-абразивных инструментов верхнего палеолита памятника Ануй-1. В предыдущие годы исследований на этапе первичного осмысления материалов слоя 3 было выделено только два инструмента активного действия – отбойник и ретушер [Деревянко, Зенин, 1990]. В результате нового этапа изысканий были получены данные о присутствии в технологическом репертуаре верхнепалеолитических обитателей стоянки также контрударного расщепления и практики преднамеренной модификации отбойников и ретушеров для удобства удержания в руке. На участке долины р. Ануй наиболее полные сведения об использовании ка-

Проведенный анализ позволяет определить как индивидуальные, так и общие характеристики ударно-абразивных инструментов культурного слоя 3 стоянки Ануй-1. Каменные наковальни коллекции отличает использование одиного типа сырья, а также поперечная фрагментация, при которой слом проходит через основной рабочий участок или в непосредственной близо сти от него. Зоны износа в каждом случае локализованы в центральной части одной из широких и уплощенных сторон основы; имеют схожий набор характеристик. Примечательно, что кроме следов классического контрударного расщепления галек с естественной поверхностью – в виде округлых выбоин и общей выкрошенности рельефа поверхности из-за их скопления – на наковальнях присутствуют субпаралелльные зарубки (см. рис. 1). Последний тип следов может быть связан с расщеплением угловатых отдельностей сырья или нуклеусов, имеющих приостренное основание. Для подтверждения этого вывода требуется проведение дополнительной серии экспериментов.

В качестве отбойников обитателями стоянки Ануй-1 отбирались подовальные и удлиненные подпрямоугольные гальки осадочных пород. Основные рабочие зоны орудий, приуроченные к вершинам основ, характеризуются овальной формой и схожими признаками износа. Примечательным является второй инструмент, модифицированный вдоль продольных ребер; здесь дополнительная рабочая поверхность артефакта расположена вдоль ребра (см. рис. 2, 2 ). В результате анализа ретушера были выявлены признаки интенсивной модификации его исходной основы, однако по другому типу – по периметру и в тоже время в зоне, противолежащей рабочему участку (см. рис. 3).

Обсуждение и выводы

Результаты настоящей работы позволили значительно расширить и скорректировать данные от- менных наковален и орудий на модифицированных основах получены по материалам начала верхнего палеолита стоянки Ануй-2 [Белоусова и др., 2022]. Наковальню, выявленную в горизонте D этого памятника, тоже отличают признаки контрударного расщепления округлых галечных отдельностей, однако на ней отсутствуют следы расщепления угловатых отдельностей или нуклеусов, как на наковальнях стоянки Ануй-1 [Там же]. В целом близкий с точки зрения функционала набор ударно-абразивных орудий прослежен также в материалах памятников Усть-Каракол-1 и Денисова пещера [Селецкий, Федорченко, Белоусова, 2020; Белоусова и др., 2022]. Индустрии Ануя-1 и других памятников Ануйской долины объединяет присутствие отбойников и ретушеров, но отличает полное отсутствие инструментов для подготовки зоны расщепления пикетажем и абразивов.

Экспериментально-трасологическое изучение каменных ударно-абразивных орудий верхнего палеолита Горного Алтая проведено в рамках Проекта РНФ № 20-78-10125-П «Динамика культурного развития и освоение человеком Алтая в начале верхнего палеолита: стратегии жизнеобеспечения, палеотехнологии, мобильность».

Список литературы Функции каменных ударно-абразивных орудий памятника Ануй-1 (Горный Алтай)

- Археология и палеоэкология палеолита Горного Алтая / А.П. Деревянко, Ю.В. Гричан, М.И. Дергачев, А.Н. Зенин, С.А. Лаухин, Г.М. Левковская, А.М. Малолетко, С.В. Маркин, В.И. Молодин, Н.Д. Оводов, В.Т. Петрин, М.В. Шуньков. - Новосибирск: Изд-во ИИФФ СО АН СССР, 1990. - 158 с. EDN: SXOLTT

- Белоусова Н.Е., Селецкий М.В., Федорченко А.Ю. Инструменты для обработки каменного сырья в индустриях начального и раннего верхнего палеолита стоянки Усть-Каракол-1 (раскоп 1986 года) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2023. - Т. 22. - № 3. - С. 36-48. EDN: XUQKOJ

- Белоусова Н.Е., Селецкий М.В., Федорченко А.Ю., Постнов А.В., Шуньков М.В. Функции каменных ударноабразивных орудий памятника Ануй-2: предварительные результаты // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2022. - Т. XXVIII. - С. 58-65.

- Деревянко А.П., Зенин А.Н. Палеолитическое местонахождение Ануй-1 // Комплексные исследования палеолитических объектов бассейна р. Ануй. - Новосибирск: ИИФиФ СО АН СССР, 1990. - С. 31-42.

- Нехорошев П.Е. Технологический метод изучения первичного расщепления камня среднего палеолита. - СПб.: Европейский Дом, 1999. - 173 с. EDN: VUIOXZ