Функционально-планиграфический анализ материалов комплекса № 2 первого слоя стоянки Третий Мыс

Автор: Симоненко А.А., Александрова О.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный век проблемы, материалы, открытия (к 20-летию отдела археологии каменного века ИА РАН)

Статья в выпуске: 235, 2014 года.

Бесплатный доступ

В этой статье анализируются материалы комплекса № 2 на первом уровне сайта Trety mys (рис.1). Результаты функционального и пространственного анализа дают основание заявить о структурном единстве комплекса № 2 (1, XIX) и выделить специализированные районы его ареала. Были выделены специальные пятна, предназначенные для обработки шкур со скребками, сконцентрированными вблизи очага и накопления красной охры, другое место с накоплением микродебита было назначено для модификации и повторного использования скребков (рис. XX).

Третий мыс, палеолит, планиграфия, ремонтаж, экспериментально-трасологический метод, микроследы, скребок, микродебитаж

Короткий адрес: https://sciup.org/14328653

IDR: 14328653

Текст научной статьи Функционально-планиграфический анализ материалов комплекса № 2 первого слоя стоянки Третий Мыс

Верхнепалеолитическая стоянка Третий мыс (Каменная Балка 3) расположена на пологом мысу правого борта балки Каменная, к СЗ от хут. Недвиговка Мясниковского района Ростовской области. Стоянка открыта М. Д. Гвоздовер в 1962 г. ( Гвоздовер , 1964), исследовалась ею в 1967–1970 гг., и была отнесена к каменнобалковской археологической культуре. С 1990 г. раскопки ведутся экспедицией Государственного Исторического музея под руководством Н. А. Хай-куновой1 ( Хайкунова , 1996; 2004; 2006; 2007; 2011).

На стоянке были выявлены три «уровня обитания», второй уровень прослеживается на всей раскопанной площади, первый и третий зафиксированы в ЮВ части памятника ( Хайкунова , 2004). Верхний (первый) «уровень» до настоящего момента не являлся самостоятельным предметом исследования и упоминается в публикациях как «верхний уровень обитания» (Там же), или «первый культурный слой» ( Хайкунова , 2007; 2011; Леонова и др ., 2006), и предварительно определен как «остатки кратковременного поселения типа охотничьего лагеря» ( Хайкунова , 2011. С. 383).

Первый слой приурочен к верхней и средней частям пачки буровато-палевого суглинка позднеплейстоценового времени и лежит на 5–10 см ниже границы с черноземом. Мощность горизонта залегания находок первого слоя колеблется от 2 до 25-30 см на отдельных участках, культурные остатки залегают взвешенно, но в пределах скоплений разброс глубин небольшой (1–5 см). Находки первого и второго слоев разделяет стерильная прослойка мощностью 20–35 см, при этом существуют зоны с почвенными нарушениями, связанные с деятельностью землероев, сухим растрескиванием. Нижележащий второй слой приурочен к средней части палевого суглинка, по данным радиоуглеродного анализа датируется 13,6–13,2 тыс. л. н. ( Леонова и др. , 2013. С. 101). Таким образом, первый слой может быть отнесен к интервалу 13,2 тыс. л. н. - границе плейстоцена-голоцена.

Работая с материалами первого слоя2, авторы отталкиваются от определения культурного слоя как «структурного единства предметов, объектов и других остатков человеческой деятельности, залегающих в погребенном состоянии», равного одному поселению, предложенного Х. А. Амирхановым ( Амирханов , 2000. С. 43). Данное определение позволяет различать понятия «культурный слой», основным признаком которого является структурное единство, и «культурные отложения», где подобное единство либо отсутствует, либо еще не доказано. Одной из задач данного исследования было выявление структурного единства предметов и объектов в рамках первого слоя. Раскопки памятника Третий мыс (далее ТМ) проводились по методике, разработанной для однокультурных памятников Каменная Балка 1 и Каменная Балка 2 (фиксация находок, объектов и почвенных нарушений в трехмерном пространстве, промывка вмещающей «слой» породы3 и т. д., см.: Миньков , 1990). Эта методика дала возможность решать эту и другие задачи: провести планиграфические и микростратиграфи-ческие наблюдения, сделать максимально возможный ремонтаж расщепленного кремня.

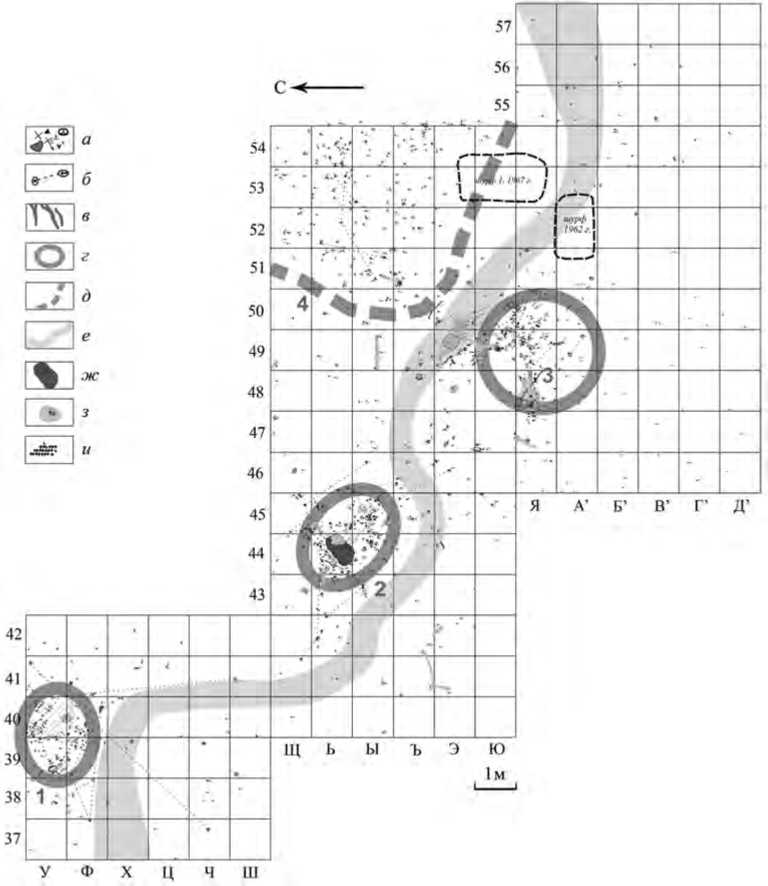

На площади раскопов 2003–2013 гг. (162 кв. м) выявлены 4 скопления (№ 1–4). Скопления материала определяются визуально, они приурочены к древней погребенной «ложбине», выявленной на основании микростратиграфических наблюдений (рис. 1). Коллекции4 насчитывают 1 238 предметов, из которых 1 224 из кремня, 240 – морфологически выраженные орудия. Типологический состав и технико-морфологические характеристики кремневого инвентаря позволяют говорить о единстве материала первого слоя и предварительно отнести его к ка-меннобалковской археологической культуре.

Рис. 1. Стоянка Третий мыс. Сводный план первого слоя (2003–2013 гг.), соотношение комплексов № 1–3, и скопления № 4

Условные обозначения : а – кремни, кости и зубы, уголь, камни; б – связи по ремонтажу; в – трещины с темным заполнением; г – комплексы № 1–3; д – скопление № 4; е – древняя ложбина; ж – очаг; з – кротовина; и – зольный или гумусный прослой

В пределах трех скоплений (№ 1, 2 и 3) выявлены многочисленные разнонаправленные «связи» по ремонтажу (от 25 до 40). Разница между глубинами залегания апплицируемых предметов составляет от 0,5 до 26 см (во всех случаях разница более 10 см связана с «длинными связями» (от 4 м), что обусловлено как локальными нарушениями (связанными с деятельностью землероев), так и характером древней поверхности. «Связи» по ремонтажу и планиграфиче-ские наблюдения свидетельствуют о структурном единстве материала в рамках каждого из трех скоплений и позволяют считать последние гомогенными комплексами. Скопление № 4 демонстрирует иную ситуацию: в пределах скопления выявлены немногочисленные связи по ремонтажу (6), разброс глубин залегания находок колеблется от 10 до 30 см, кремневый материал патинирован сильнее, чем материал из комплексов № 1-3, внутри скопления отсутствует внутренняя структура, предварительно материал можно считать частично переотложенным. «Связи» как между комплексами № 1, 2, 3, так и между комплексами и скоплением № 4 отсутствуют. Данных о синхронности комплексов № 1–3 нет. Для комплекса № 3 по костному углю была получена радиоуглеродная дата – 13 100 +200 BP5 (SPb_521_R Date). Таким образом, предварительно мы можем говорить о трех участках культурного слоя (связанных с комплексами № 1, 2, 3) в рамках первого слоя стоянки ТМ. Для применения функционально-планигра-фического анализа был выбран комплекс № 2. Этот выбор обусловили следующие причины: чистота археологических материалов, составляющих единый технико-типологический комплекс и залегающих insitu, наличие углубленного объекта (очага), концентрация в приочажном скоплении определенных категорий орудий и возможная кратковременность бытования комплекса.

Участок, сопряженный с комплексом № 2, расположен в ЮВ части памятника. Комплекс состоит из нескольких структурных элементов: очажного пят-на/очага (кв. Ь44) и приочажного скопления находок (кв. Ь44, восточная часть кв. Ь43, северо-восточная часть кв. Ы43, западная часть кв. Ь45, юго-западная часть кв. Щ45), скопления микродебитажа6 (кв. Ы45, восточная часть кв. Ы44), пятна красной охры (восточная часть кв. Ь43, западная часть кв. Ь44). Площадь комплекса - 50 кв. м, из которых 45 - периферия, где находки единичны / малочисленны. Всего в комплексе зафиксировано 487 кремневых предметов и 38 костных фрагментов7, немногочисленные угольки, 90 % артефактов и 60 % костных фрагментов связаны с приочажным скоплением и скоплением микродебитажа.

Основные структурные элементы комплекса (очажное пятно/очаг, приочаж-ное скопление, скопление микродебитажа и пятно красной охры) расположены на соседних квадратах (Ь43–44, Ы44–45) и приурочены к северному борту и склону древней «ложбины». Очажное пятно/очаг представляло собой мелкое чашеобразное углубление на высоком северном борту ложбинки. В 30–40 см к З от него расположено пятно охры, на расстоянии 50–70 см к ЮВ – скопление микродебитажа. Внутри комплекса прослежено 39 разнонаправленных «связей» по ремонтажу последовательно снятых сколов, переоформления орудий, обломков орудий и сколов, как внутри структурных элементов комплекса, так и между структурными элементами и периферией (цв. илл. XIX).

Состав кремневых находок отражает полный технологический цикл раскалывания от подготовки ядрища до изготовления орудия (табл. 1). В коллекции представлены разнообразные технические сколы (сколы оживления ударной площадки нуклеуса (3 пр. - 1 %), ребристые сколы (8 пр. - 2 %), первичные от-щепы (23 пр. – 5 %) и первичные пластинчатые сколы (22 пр. – 5 %), при этом нуклеусы единичны. Найден один вторичный торцевой нуклеус на массивном отщепе, к которому апплицировано 4 последовательно снятых скола. Самой многочисленной является группа микродебитажа (236 пр. - 48 %). Морфология сколов микродебитажа разнообразна, их длина варьирует от 2 до 15 мм, при этом большая часть чешуек являются сколами оформления или подправки скребковых лезвий.

Таблица 1. Состав кремневого инвентаря комплекса № 2

|

Количество |

% |

|

|

Нуклеусы |

1 |

0,2 |

|

Скол оживления ударной площадки нуклеуса |

3 |

1 |

|

Ребристые сколы |

8 |

2 |

|

Первичные пластинчатые |

22 |

5 |

|

Первичные отщепы |

23 |

5 |

|

Пластины |

56 |

11 |

|

Отщепы |

76 |

16 |

|

Резцовые / краевые отщепки |

7 |

1 |

|

Орудия |

55 |

11 |

|

Микродебитаж |

236 |

48 |

|

Всего |

487 |

100 |

Судя по морфологии ударных площадок, можно предварительно заключить, что расщепление в рамках комплекса производилось с помощью ударной техники как твердым, так и мягким минеральным отбойником. Часть площадок демонстрирует большую глубину (до 6 мм) и четко выраженную точку удара на задней линии площадки, что характерно при использовании твердого минерального отбойника. При этом на серии сколов глубина площадки не превышает 1 мм, что сочетается со слабовыраженной «губой» и вентрально-проксимальной псевдоподтеской ( Коваль , 1996). Это указывает на возможность применения мягкого минерального отбойника.

Основной заготовкой для орудий являлась массивная широкая пластина или пластинчатый скол (без правильной огранки, с субпараллельными краями), в редких случаях (при изготовлении пластинок с притупленным краем или притупленным концом) в качестве заготовки использовались пластинки.

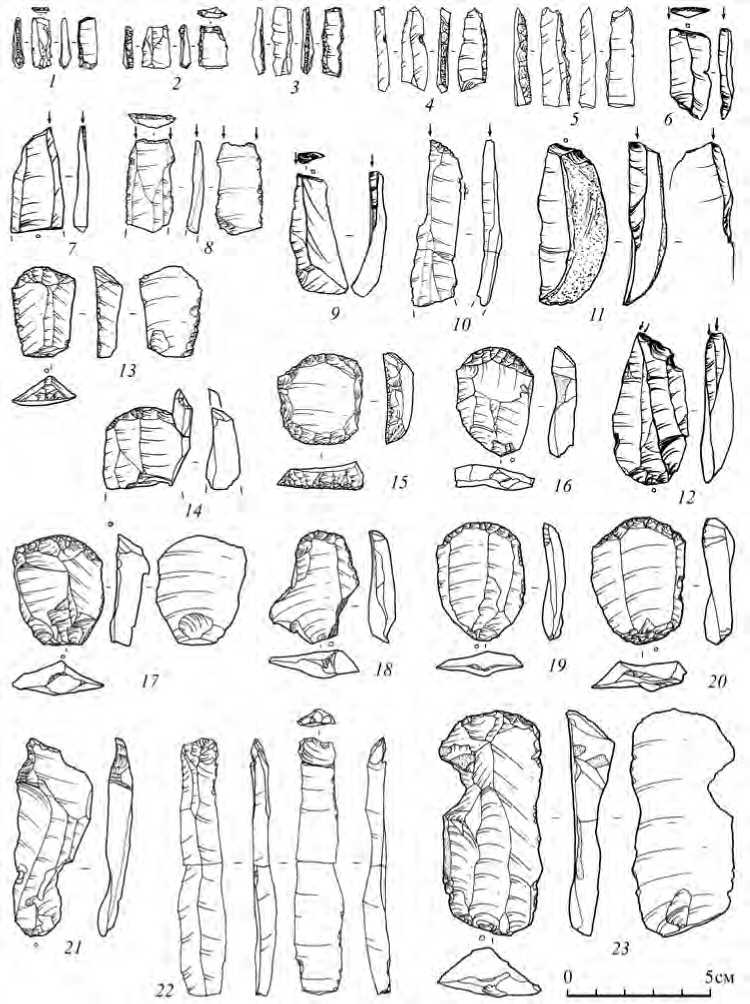

Микропластинки среди кремневого инвентаря комплекса № 2 отсутствуют. Приемы вторичной обработки кремня в рамках комплекса включают в себя ретушь, резцовый скол и вентральную подтеску. Орудия составляют 11 % (22% без учета микродебитажа) от общего количества находок. Представлены основные категории, характерные для данного памятника (табл. 2): скребки (26 экз. – 47 %, рис. 2, 13–20, 23 ), резцы (9 экз. – 16 %, рис. 2, 6–7, 9–12 ), пластинки с притупленным краем – ППК (5 экз. – 9%, рис. 2, 1–5 ), пластинки с притупленным концом (5 экз. – 9%, рис. 2, 8 ), острия (3 экз. – 6%, рис. 2, 21 ), чешуйчатые орудия (2 экз. – 4 %; рис. 2, 22 ). Большинство орудий связаны с приочажным скоплением и скоплением микродебитажа, две категории орудий – резцы (7 из 9 экз.) и все острия – связаны с периферией комплекса (цв. илл. XIX).

Таблица 2. Орудийный состав комплекса № 2

|

Скребки |

26 |

47 % |

|

Резцы |

9 |

16 % |

|

МППК/ППК |

5 |

9 % |

|

Чешуйчатые |

2 |

4 % |

|

Острия |

3 |

6 % |

|

Пластинки с притупленным концом |

5 |

9 % |

|

Фрагменты орудий |

3 |

5 % |

|

Пр. со следами использования |

2 |

4 % |

|

Всего |

55 |

100 % |

В приочажном скоплении и его ближайшем окружении сосредоточено 15 скребков комплекса № 2, в рамках скопления микродебитажа найдены 4 пластинки с притупленным краем, 2 пластинки с притупленным концом, 1 резец, к которому апплицирована часть корпуса (рис. 2, 10 ), 2 скребка, к одному из которых апплици-рован скол переоформления лезвия (рис. 2, 14 ), и аккомодационная часть скребка из приочажного скопления. Два скола (чешуйки) подновления скребковых лезвий из скопления микродебитажа апплицированы со скребками (цв. илл. XXI, Б ; XXII, Г ) из приочажного скопления, что позволяет утверждать, что имеется связь скопления микродебитажа с приочажным скоплением и, вероятно, определенной операцией – переоформлением лезвий скребков.

Основными категориями орудий комплекса № 2 являются скребки и резцы. Большая часть резцов ретушные (рис. 2, 6, 9–12 ), один – на сломе заготовки (рис. 2, 7 ) и три двугранных. Скребки были проанализированы по разработанной на материалах каменнобалковской археологической культуры и не раз апробированной методике ( Гвоздовер, Деопик , 1984; Виноградова , 1996) и включены в уже созданную систему классификации ( Виноградова , 1996). Все скребки комплекса № 2 концевые, 4 сделаны на заготовках случайной формы (СФ) - технических сколах, отщепах и осколках (рис. 2, 18 ), 17 - на пластинчатых заготовках неслучайной формы (НСФ) – это скребки вытянутых пропорций (ВП) с одним оформленным в качестве лезвия концом (ОК) и один

Рис. 2. Стоянка Третий мыс, первый слой. Кремневый инвентарь комплекса № 2

двойной скребок (ДК) с ретушированными краями (рис. 2, 15 ). Группа скребков ВП делится на две группы УРФ (устойчивой разновидности формы): скребки с выраженным схождением краев (СВС) – 11 экз. – и скребки без выраженного схождения краев (БВС) – 6 экз. В группе скребков СВС выделены следующие типы УРФ: СВСА4 – 7 экз., характеризующихся большой шириной и толщиной лезвия, средней длиной заготовки (не более 5 см) и достаточно узким основанием (рис. 2, 13, 17, 19, 20 ); СВСА3 – 1 экз., имеющий более вытянутую форму и меньшую ширину лезвия (по сравнению с СВСА4); СВСБ2 (1 экз.) и СВСБ5 – 1 экз. (цв. илл. XXI, Б ), отличающиеся наибольшей в подгруппе СВС длиной (5–8 см), и СВСБ6 (1 экз.) с более широким, по сравнению с СВСБ2 и 5, лезвием. В группе БВС выделены следующие типы УРФ: БВС2–3, характеризующиеся наибольшей длиной корпуса (до 8 см) при узком, относительно длины корпуса, лезвии и параллельными краями (рис. 2, 23 ; 5, Б ); БВС3 (3 экз.) – это скребки, имеющие длину не более 4,4 см, с широким лезвием и параллельными краями (цв. илл.XXI, В ). Четыре предмета фрагментированы (они не включены в классификацию, но характер заготовки был определен), три скребка ремон-тажированы с аккомодационными частями, к трем скребкам апплицированы сколы переоформления/подправки лезвия.

Скребки, происходящие из комплекса № 2, были подвергнуты трасологическому анализу. Целью проводившегося анализа было установление выполняемых скребками функций и кинематики работы ими. Трасологический анализ проводился по традиционной схеме, методологическую основу которой составляют работы, посвященные как общим вопросам развития метода, так и примерам применения метода к изучению конкретных археологических материалов ( Семенов , 1957; Odell , 1979; Keeley , 1980; 1982; Plisson , 1985; Коробкова, Щелин ский , 1996; и др.).

Изучение поверхности орудий производилось при помощи бинокулярного микроскопа МБС-2, металлографического микроскопа Olympus с увеличением в диапазоне 50–500 крат, а также металлографического микроскопа Olympus MX 51 с увеличением в диапазоне 50–1 000 крат. Перед изучением поверхность орудий проходила очистку с помощью щелочных и кислотных растворов, а также обрабатывалась спиртом.

Анализ поверхности орудий позволяет говорить о ее хорошей сохранности. Деформации, связанные с контактом скребков со слоем, выражены в виде легкой заглаженности ребер корпуса и его поверхностей, а также бессистемно расположенных пятен заполировки с тонкой разнонаправленной линейностью в структуре, царапин. Такие повреждения поверхности встречены в единичных случаях. Часть орудий (два скребка) имеет патинированность с разной степенью выраженности.

Общее число изученных с помощью трасологии скребков составляет 26 ед. Преобладает группа скребков (18 ед.) с комплексом микроследов, характерных для обработки шкуры/кожи (цв. илл. XXI; XXII). Рабочим лезвием во всех случаях служил конец скребка, оформленный ретушью. Следы локализуются вдоль кромки дугообразного, волнистого на микроуровне лезвия скребка и затухают при переходе на боковые его стороны. Все скребки имеют скругленный, приближенный к арочному профиль рабочего лезвия. Заполировка располагается на самой кромке лезвия и узкой полосой на вентральной стороне, примыкающей к кромке, облегающая – характерна для обработки подсушенных и сухих шкур (Коробкова, Щелинский, 1996). Линейные следы в структуре заполировки представлены невыразительными тонкими рисками, располагающимися преимущественно перпендикулярно к линии кромки рабочего лезвия. Сломы скребков приходятся на среднюю часть корпуса орудий, что, по всей вероятности, происходило из-за давления рукояти на корпус при определенном угле работы орудием. В четырех случаях по слому корпуса скребка встречена уплощающая ретушь по спинке, причем межфасеточные грани несут на себе признаки истер-тости в виде уплощения части ребра и локальных пятен четко очерченной налегающей заполировки, что позволяет предполагать использование скребков в рукояти, а подобную ретушь интерпретировать как намеренную подгонку скребка под рукоять (цв. илл. XXI; XXII).

Интересно, что среди изучаемого скопления обнаружено значительное количество кусков охры и отмечается прокрашенность ею участка культурного слоя. По данным этнографических исследований, а также на основании археологических наблюдений, консервирующие свойства охры применялись при выделке шкур ( Keeley , 1980. P. 170–172; Vaughan , 1985. P. 99, 100; Bon-wick , 1898. P. 24; Dubreuil, Grosman , 2009. P. 935–954; Audouin, Plisson , 1982. P. 33–80).

Следы, характерные для скобелей по твердому органическому материалу, выявлены на лезвиях трех скребков: на двух орудиях отмечен комплекс следов, характерный для скобления кости, и одного – дерева. На 5 скребках не удалось выявить диагностирующих признаков износа, позволяющих установить их функцию и обрабатываемый ими материал.

Трасологически был изучен микродебитаж, происходящий из комплекса № 2. Всего было изучено 236 единиц микродебитажа, из которых со следами работы было выявлено 20. Комплекс следов, характерный для скобления шкур / кожи был встречен на 11 экз. дебитажа, причем один скол со следами «шкурного» износа был апплицирован к скребку. Наличие идентичных следов износа на де-битаже и на скребках, выполнявших функцию обработки шкур, а также высокий процент скребков среди всех находок из комплекса № 2 указывают на вероятную специализацию деятельности в рамках изучаемого скопления, ассоциируемую с циклом обработки шкур/кожи.

Выводы о функциях скребков и о следах на микродебитаже, сделанные на основе трасологического анализа, верифицировались при помощи сравнения наблюдаемых следов с эталонными следами износа на экспериментальных орудиях. В настоящее время коллекция эталонов, которой располагают авторы, насчитывает более 200 экспериментальных орудий (и подправок их лезвий) по обработке различных органических и неорганических материалов с различной кинематикой и продолжительностью работы, полученных в ходе экспериментов М. Г. Жилина, экспериментально-трасологических школ в Зарайске и Ростовской обл., а также экспериментов на базе Института археологии РАН и Института проблем экологии и эволюции РАН.

Трасологические данные позволили сделать выводы о соотношении морфологии и функции скребков. Скребки, функционально связанные с обработкой шкуры/кожи (18 пр.), были отнесены к следующим группам и типам УРФ: 1 – ДК; 3 – СФ; 5 – СВСА4; 1 – СВСБ5; 1 – СВСБ6; 2 – БСВ2; 3 – БСВ3, 2 – фрагментированы. Скребки, которыми работали по твердым материалам – кости/дереву, распределились следующим образом: 1 – СФ; 2 – СВСА4. Судя по этим данным, типы УРФ скребков не связаны с их функцией. Возможно, это обусловлено постоянной необходимостью подправки лезвий скребков. В. Е. Щелинский, на основании экспериментальных наблюдений, отмечает изменчивость размеров и формы скребков в процессе использования8. Изменения происходят в момент совершенно необходимых периодических подправок этих орудий: кремневые скребки при мездрении и пушении бахтармы нуждаются в подправке ретушью через 0,5–1,5 часа работы. Нередки случаи поломок орудий, особенно сделанных из тонких заготовок. Корпус скребка в результате подобных подправок становится короче на 1 см и более. При этом в комплексе № 2 выделяются два количественных признака корпуса скребков, сохраняющиеся при морфологическом разнообразии: это толщина лезвия (только 3 скребка имеют толщину лезвия меньше 6 мм, средняя толщина – 6–9 мм) и ширина лезвия (всего 2 скребка имеют ширину лезвия меньше 20 мм, средняя ширина лезвия 25–35 мм).

Данные трасологического анализа, дополненные результатами планиграфи-ческих наблюдений и ремонтажа, позволяют гипотетически реконструировать последовательность операций, связанных с работой конкретными скребками. Группа скребков (3 пр.) связана с операцией оформления / подправки лезвия орудия. В первом случае (цв. илл. XX, А ; рис. 2, 14 ) и скребок, и апплицирован-ный к нему скол связаны со скоплением микродебитажа. Можно предположить, что при оформлении лезвия из-за микротрещины мастер отколол часть корпуса и вынужден был переоформлять лезвие заново. Полученным в результате скребком обрабатывали мягкий материал (шкуру/кожу) и оставили его в зоне скопления микродебитажа.

Во втором случае к двум скребкам из приочажного скопления апплициро-ваны сколы подправки лезвия из скопления микродебитажа (цв. илл. XX, Б, В; XXII, Г, Д). На лезвии первого скребка, как и на сколе, были зафиксированы следы микроизноса, характерного для обработки шкуры/кожи (цв. илл. XX, Б; XXII, Д), на лезвии второго скребка были зафиксированы следы шкурного износа, на сколе микродебитажа – нет (цв. илл. XX, Г; XXII, Г). Данный скребок сделан из кремня с уникальной для комплекса № 2 цветностью, и в скоплении микродебитажа, помимо апплицированной чешуйки, были обнаружены еще 8 сколов подправки скребкового лезвия того же цвета. Ни один из них апплицирован к скребку не был, но на одном из них были зафиксированы следы, идентичные следам на скребке (цв. илл. XXII, Г). Можно предположить, что эти скребки были принесены к первоначальному месту работы (приочажное скопление? пятно красной охры?), непродолжительное время ими обрабатывали шкуры, возникла необходимость подправки лезвия, скребки были подправлены (в зоне скопления микро-дебитажа либо на месте работы), и ими продолжили обрабатывать шкуры/кожу в зоне приочажного скопления. Работа, видимо, была окончена, так как скребки были оставлены в зоне приочажного скопления. Учитывая характер заполировки скребковых лезвий (не сильная) и «соседство» приочажного скопления и скопления микродебитажа, можно полагать, что данные операции, скорее всего, были произведены за непродолжительный временной промежуток.

Два скребка связаны с ситуацией, когда после поломки орудия была подправлена его аккомодационная часть (цв. илл. XX, Г, Д ; XXI, А, Б ). Первый скребок обнаружен в приочажном скоплении, а его аккомодационная часть – в скоплении микродебитажа (цв. илл. XX, Г ; XXI, Б ). Возможно, во время работы скребок был сломан, по слому корпуса подправлен уплощающей ретушью по спинке в области скопления микродебитажа (что можно интерпретировать как намеренную подгонку скребка под рукоять), и им продолжили обработку шкуры / кожи в области приочажного скопления. Второй скребок находится в 1 метре к З от приочажного скопления, его аккомодационная часть – в 1,3 м к Ю от скребка (цв. илл. XX, Д ; XXI, А ), здесь зафиксирована идентичная первому случаю ситуация. Оба скребка сделаны из кремня характерного цвета и структуры, количественные признаки корпуса (длина корпуса, ширина и толщина лезвия) скребков очень близки, можно предположить, что заготовки для этих скребков были сколоты с одного ядрища. Заготовки для скребков могли быть получены в пределах комплекса № 2 или принесены с собой в готовом виде. На данном этапе исследования однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Однако среди дебитажа, связанного с приочажным скоплением комплекса № 2, было обнаружено около 10 кремневых сколов с такой же коркой, цветностью и структурой кремневого сырья, как у кремня, из которого сделаны последние два скребка. Апплициро-вать ни один из сколов с негативами на спинке скребков не удалось. Но если привлечь аналогии к рассматриваемому сюжету, то в материалах комплекса № 3 есть «складанка» из двух последовательно снятых сколов – первичного отщепа и последующего массивного пластинчатого скола, на первичном отщепе был оформлен концевой скребок.

Делать окончательные выводы не представляется возможным, но материал позволяет выдвинуть несколько предположений о характере структурных элементов комплекса № 2, их соотношении и деятельности, связанной с последними:

-

1. На изученном участке «первого слоя» производили обработку шкур/кожи в пределах приочажного скопления и пятна охры, а в нескольких метрах от них, в пределах скопления микродебитажа, производилась «заточка» / оформление лезвий скребков.

-

2. Операции, связанные с подправкой / оформлением лезвий скребков, производились на месте работы (в области приочажного скопления и пятна охры), а скопление микродебитажа – зона эвакуации «отходов».

-

3. Данный участок связан с оформлением / подправкой скребковых лезвий, обработка шкур производилась в другом (неизвестном) месте.

Результаты функционально-планиграфического анализа позволили говорить о структурном единстве комплекса № 2 и выделить в пределах комплекса несколько специализированных зон: обработка шкур скребками – в области приочажного скопления и пятна красной охры, подправка и переоформление скребков – в области скопления микродебитажа. Похожее соотношение структурных элементов в пределах комплекса было зафиксировано для участка жилой площадки второго слоя (15–16 тыс. л. н.) стоянки Каменная Балка 2 (Хамакава, Александрова, 2011; Александрова, 2012). Подобный подход в исследованиях культурного слоя и его составляющих позволяет достаточно объективно диагностировать характер хозяйственно-бытовой деятельности на различных участках поселения и в дальнейшем реконструировать его планировку.

Список литературы Функционально-планиграфический анализ материалов комплекса № 2 первого слоя стоянки Третий Мыс

- Александрова О.И., 2012. Функциональный анализ скребков (по материалам верхнепалеолитической стоянки Каменная Балка II)//КСИА. Вып. 227. С. 154-163.

- Амирханов Х.А., 2000. Зарайская стоянка. М.: Научный мир. 248 с.

- Виноградова Е.А., 1996. Скребки юго-западного участка стоянки Каменная Балка II//Археологический альманах. № 5. Донецк. С. 185-191.

- Гвоздовер М.Д., 1964. Позднепалеолитические памятники Нижнего Дона//Палеолит бассейна Днепра и Приазовья/Ред. П.И. Борисковский, Н.Д. Праслов. М.; Л.: Наука. С. 37-41. (САИ; Вып. А1-5.)

- Гвоздовер М.Д., Деопик Д.В., 1984. Опыт классификации каменных орудий (На материале верхнепалеолитических скребков)//Типология основных элементов традиционной культуры/Ред. М.В. Крюков, А.И. Кузнецов. М.: Наука. С. 115-200.

- Коробкова Г.Ф., Щелинский В.Е., 1996. Методика макро-микроанализа древних орудий труда. Ч. 1. СПб.: ИИМК РАН. 80 с. (Археологические изыскания; Вып. 36.)

- Коваль Ю.Г., 1996. О технологической вариабельности вентрально-проксимальной подтески сколов в верхнем палеолите (по материалам памятников степной зоны Русской равнины)//Археологический альманах. № 5. Донецк. С. 161-168.

- Леонова Н.Б., Несмеянов С.А., Виноградова Е.А., Воейкова О.А., Гвоздовер М.Д., Миньков Е.В., Спиридонова Е.А., Сычева С.А., 2006. Палеоэкология равнинного палеолита (на примере комплекса верхнепалеолитических стоянок Каменная Балка в Северном Приазовье). М.: Научный мир. 360 с.

- Леонова Н.Б., Виноградова Е.А., Медведев С.П., Хайкунова Н.А., 2013. Верхнепалеолитические памятники каменнобалковской культуры -исследования и перспективы//Вестник Московского университета. Сер. XXIII: Антропология. № 2. С. 96-105.

- Миньков Е.В., 1990. Методика полевых исследований на верхнепалеолитических памятниках Каменная Балка 1 и Каменная Балка 2//КСИА. Вып. 202. С. 17-20.

- Семенов С.А., 1957. Первобытная техника. Опыт изучения древнейших орудий и изделий по следам работы. М.; Л.: Академия наук СССР. 240 с. (МИА; № 54.)

- Хайкунова Н.А., 1996. Культурный слой на стоянке Третий мыс//Археологический альманах. № 5. Донецк. С. 175-184.

- Хайкунова Н.А., 2004. Производственно-бытовой комплекс на верхнепалеолитической стоянке Третий мыс (новый раскоп)//Проблемы каменного века Русской равнины/Отв. ред. Х.А. Амирханов. М.: Научный мир. С. 231-261.

- Хайкунова Н.А., 2006. Проблема выявления жилых мест на стоянке Третий мыс (к постановке вопроса)//Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2005 г./Отв. ред. В.Я. Кияшко. Вып. 22. Азов: Азовский краеведческий музей. С. 147-152.

- Хайкунова Н.А., 2007. Южный участок стоянки Третий мыс (Каменная Балка III)//Проблемы археологии каменного века (к юбилею М.Д. Гвоздовер). М.: Дом еврейской книги. С. 257-276.

- Хайкунова Н.А., 2011. Комплексы стоянки Третий мыс: проблемы объединения//Палеолит и Мезолит Восточной Европы: Сб. ст. в честь 60-летия Х.А. Амирханова/Отв. ред. и сост. К.Н. Гаврилов. М.: Таус. С. 383-396.

- Хамакава М., Александрова О.И., 2011. Опыт функционально-планигРАфического анализа микродебитажа (по материалам верхнепалеолитической стоянки Каменная Балка II)//РА. № 3. С. 5-13.

- Audouin F.Y., Plisson H., 1982. Les ocres et leurs témoins au Paléolithique en France: enquête et expériences sur leur validité archéologique//Cahiers de Centre de Recherches Prehistoriques. Universite de Paris I. Vol. 8. P. 33-80.

- Bonwick J., 1898. Daily life and origin of the Tasmanians. Second ed. London: S. Low, Marston & Co. 364 p.

- Dubreuil L., Grosman L., 2009. Ochre and hide-working at a Natufian burial place//Antiquity. Vol. 83. P. 935-954.

- Keeley L.H., 1980. Experimental determination of stone tool uses. London; Chicago: University of Chicago Press. 212 p.

- Keeley L.H., 1982. Hafting and retooling: effects on the archaeological record//American Antiquity. Vol. 47. P. 798-809.

- Odell G.H., 1979. A New and Improved System for the Retrieval of Functional Information from Microscopic Observations of Chipped Stone Tools//Ed. B. Hayden. Lithic Use-Wear Analysis. New York: Academic Press. P. 329-344.

- Plisson H., 1985. Etude fonctionnelle d’outillages lithiques préhistoriques par l’analyse des micro-usures: recherche méthodologique et archéologique. Paris: Université de Paris. 357 p.

- Vaughan P.C., 1985. Use-wear Analysis of Flaked Stone Tools. Tucson: The University of Arizona Press. 204 p.