Функциональные и рентгеноморфологические изменения в легких при сахарном диабете

Автор: Шойхет Я.Н., Коновалов В.К., Титова Е.А., Дуков Л.Г.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.22, 2007 года.

Бесплатный доступ

Обследован 91 больной сахарным диабетом в возрасте 16-66 лет. Сахарный диабет 1-го типа был у 53, а 2-го типа - у 38 человек. Пациентам поводилась допплерэхокардиография, проба с периндоприлом 4 мг. У 7 больных проведена мультислайсовая компьютерная томография легких высокого разрешения с детальным изучением паренхимы легких. У больных сахарным диабетом выявлено увеличение легочного сосудистого сопротивления и среднего давления в легочной артерии. Так, среднее давление в легочной артерии у больных диабетом составило 17,10,73 (n=83), а в контрольной группе - 9,4 0,67 (n=20) p

Легочная гипертензия, сахарный диабет, микроциркуляция

Короткий адрес: https://sciup.org/14918651

IDR: 14918651 | УДК: 616.379

Текст научной статьи Функциональные и рентгеноморфологические изменения в легких при сахарном диабете

Возможно ли поражение легких при сахарном диабете (СД)? Учение о поздних осложнениях СД прочно устоялось. Нарушения углеводного обмена приводят к микро- и макроангиопатиям, в результате которых возникают диабетические нефропатия, ретинопатия, синдром диабетической стопы, ИБС. Именно поздние осложнения СД приводят к инвалидизации и преждевременной смерти больных [1]. В современных клинических рекомендациях СД рассматривают как серьезный фактор риска развития и течения тяжелой пневмонии [2,3] и ХОБЛ [4]. Принято объяснять это нарушением иммунного статуса у больных СД. Роль диабетического поражения сосудов легких в неблагоприятном течении легочной патологии не обсуждается. Между тем уже имеются данные о значительных изменениях сосудов легких при СД. Патоморфологи-ческие изменения легких описаны И. М. Колодовой и соавт. [5]. Было показано, что диабетическая микроангиопатия развивается в капиллярах альвеолярных перегородок, артериолах легких и артериолах плевры. Для нее характерны плазморрагия, утолщение базальных мембран и гиалиноз сосудов. Перикапиллярные внутрисептальные узелки авторы сравнили с мезангиальными узелками в клубочках почек, так как они также имели вид гиалиноподобных масс округлой формы, сферически охватывающих капилляр. Следствием диабетической микроангиопатии в легких являются склероз сосудов микроциркуляторного русла и альвеолярных перегородок, центрилобулярная эмфизема. В работе Л. В. Лысенко [6] показано, что специфической особенностью диабетической ангиопатии является липидоз клеток системы легочной артерии и клеток, продуцирующих сурфактант и осуществляющих фагоцитоз. Автор выделяет и макроангиопатию легких у больных сахарным диабетом, крайним выражением которой является липогранулематоз стенок артерий мышечного типа, приводящий к тромбозу артерий. Диабетическая микроангиопатия в легких проявляется такими же изменениями, как и в других органах. По сравнению с сосудистым руслом других органов, особенно почек, эти процессы в легочной ткани имеют рассеянный характер, в связи с чем остаются компенсированными и проявляются в определенных условиях, например, при неспецифических заболеваниях легких [5].

Таким образом, имеющиеся данные позволяют рассматривать сосудистые изменения в легких у больных СД как одно из поздних осложнений диабета. В данной работе изучены легочная гемодинамика и рентгеноморфологические изменения паренхимы легких у больных СД.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Нами был обследован 91 больной СД в возрасте 16-66 лет (женщин – 53, мужчин – 38). Из них СД 1-го типа был у 53, СД 2-го типа – у 38 человек. Легкой степенью тяжести СД страдали 2, средней – 51, тяжелой – 38 больных. Диабетическая ретинопатия 1-й стадии выявлена у 21, 2-й – у 11, 3-й – у 3 больных. Диабетическая нефропатия на стадии микроальбуминурии была у 9, на стадии протеинурии – у 6 , на стадии хронической почечной недостаточности – у 1 больного; диабетическая полинейропатия выявлена у 54 больных. Гипертоническая болезнь I стадии (Рекомендации ВНОК 2004 г.) наблюдалась у 20, II стадии – у 14 лиц. Группе больных СД была проведена мультислайсовая компьютерная томография легких высокого разрешения (КТВР). Эта группа состояла из 7 больных СД в возрасте 33 – 50 лет (мужчин - 4, женщин - 3). Сахарный диабет средней степени тяжести был у 3, тяжелой – у 4 пациентов. Диабетическая ретинопатия I – III стадии выявлена у 3, полинейропатия – у 7, нефропатия I и III стадий - у 2 пациентов. Группе больных, состоявшей из 39 человек, была выполнена допплерэх-окардиография (допплер – ЭхоКГ), после чего они принимали 4 мг периндоприла (престариум, фирма Servier, Франция) с повторным проведением допплер - ЭхоКГ через 4 ч. Контрольная группа для допплер - Эхо КГ состояла из 20 здоровых лиц (20-60 лет; женщин – 11, мужчин - 9).

Все больные СД находились в состоянии субкомпенсации. Лечение проводилось по Российским стандартам ведения больных СД [7]. Больные проходили лечение в эндокринологическом отделении ГУЗ «Краевая клиническая больница» в период с ноября 2003 г.

по июнь 2006 г. Пациенты разделялись на группы путем стратифицированной рандомизации. Работа одобрена этическим комитетом Алтайского государственного медицинского университета.

Неинвазивная оценка гемодинамики легких проводилась при помощи допплер – ЭхоКГ на аппарате VING MEDCF M800, Sonotron (Норвегия). Анализировались следующие показатели: систолическое артериальное давление (САД, мм рт. ст.), диастолическое артериальное давление (ДАД, мм рт. ст.), время ускорения кровотока в легочной артерии (ВУК, мс), среднее давление в легочной артерии (СрДЛА, мм рт. ст.), общее легочное сопротивление (ОЛС, дин•с•см-5 ), удельное легочное сопротивление (УЛС, дин•с•см-5 • м-2).

СрДЛА рассчитывалось по модифицированной формуле Mahan G.[8]:

СрДЛА = (80 – ВУК/2) • 60 / чсс;

чсс – частота сердечных сокращений;

ОЛС рассчитывалась по формуле Braunwald E. [9]:

ОЛС = [(СрДЛА – 5) • 1332 • 60]/МОК;

МОК – минутный объем кровообращения.

Мультислайсовая КТ легких осуществлялась на спиральном компьютерном томографе Light Speed 16 (General Electric Medical Systems) с использованием стандартного протокола и детального исследования паренхимы. МСКТ позволяет проводить реконструкцию срезов толщиной 1 мм, что является основным условием проведения высокоразрешающей компьютерной томографии. Благодаря этой методике мы получили возможность выявлять мелкоочаговые тени диаметром 2 – 5 мм, расположенные в паренхиме. Полученные сканы записывались в формате DICOM на оптические компакт-диски. Апостериорный анализ сканов проводился на персональном компьютере Pentium 4. Проводилось последовательное изучение сканов с подробной оценкой всех участков паренхимы. Границы паракостальной и междолевой паренхимы мы определяли на расстоянии 10 мм от плевры [10]. Оценка рентгенологических признаков при исследовании паренхимы основывалась на рекомендациях Тюрина И. Е. [11].

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета программ Microsoft Excel. Для определения статистической значимости различий вычислялся t–критерий Стьюдента, при парных измерениях применялся разностный метод.

РЕЗУЛЬТАТЫ

-

1. Легочная гемодинамика у больных СД. У больных СД 1-го и 2-го типов выявлено снижение ВУК, увеличение СрДЛА, ОЛС и УЛС в сравнении с контрольной группой (табл. 1).

-

2. Рентгеноморфологические изменения легких у больных СД представлены в табл. 3. Легочные изменения у больных сахарным диабетом можно разделить на две группы: 1) признаки перенесенного воспалительного процесса, в том числе и туберкулезного; и 2) специфические диабетические изменения, возникшие в результате нарушений микроциркуляции. К неспецифическим признакам можно отнести уплотненные и кальцинированные лимфатические узлы, субплевральные буллы, плевральные спайки, мелкие субплевральные очаги, плевральные спайки, дегенеративно-дистрофические изменения. К специфическим диабетическим проявлениям мы относим в первую очередь очаговоподобные тени округлой или овальной формы размером 2 – 5 мм, утолщение междольковых перегородок и вен, симптом “матового стекла”.В качестве иллюстраций приводим следующие наблюдения (рис.1,2,3).

1.1 Влияние периндоприла на легочную гемодинамику. У больных СД после пробы с периндопри-лом ВУК, СрДЛА, ОЛС и УЛС не изменились, хотя САД и ДАД снизились: с 123,0±2,77 до 114,7±2,54 и с 79,6±1,65 до 73,3±1,49 (n=39, p<0,05) соответственно. В группе же больных СД 1-го типа под влиянием периндоприла снизились ОЛС, УЛС, САД и ДАД. У больных СД 2-го типа уменьшились только САД и ДАД (табл. 2).

Таблица 1

Показатели легочной гемодинамики у больных СД

|

Показатели |

Контрольная группа (n=20) |

Больные СД |

||||||

|

Все (n=83) |

1-й тип (n=46) |

2-й тип (n=36) |

||||||

|

М |

m |

М |

m |

М |

m |

М |

m |

|

|

ВУК, мс |

135,4 |

2,44 |

116,8* |

1,73 |

119,6* |

2,17 |

113,6* |

2,8 |

|

СрДЛА, |

9,4 |

0,67 |

17,1* |

0,73 |

15,9* |

0,84 |

18,7* |

1,33 |

|

мм рт. ст. ОЛС, дин∙с∙см‾5 |

34,7 |

5,50 |

99,2* |

11,50 |

98,9* |

13,50 |

99,5* |

18,73 |

|

УЛС, дин∙с∙см‾5 ∙ м-2 |

78,5 |

16,61 |

184,0* |

21,86 |

174,6* |

23,30 |

192,8* |

36,97 |

Примечание: изменения статистически значимы (p<0,05) в сравнении с контрольной группой; М - среднее, m - стандартная ошибка среднего.

Таблица 2

|

Показатели |

Момент определения |

Больные СД |

|||

|

1-го типа (n=21) |

2-го типа (n=18) |

||||

|

М |

m |

М |

m |

||

|

ВУК, мс |

До |

128,3 |

2,11 |

121,1 |

3,61 |

|

После |

131,9 |

2,35 |

118,3 |

3,64 |

|

|

СрДЛА, |

До |

13,2 |

0,93 |

14,9 |

1,27 |

|

мм рт. ст. |

После |

11,6 |

0,93 |

16,9 |

1,52 |

|

ОЛС, дин∙с∙см‾5 |

До |

98,9 |

13,5 |

99,5 |

18,73 |

|

УЛС, |

После |

65,4* |

18,5 |

135,0 |

23,87 |

|

дин∙с∙см‾5 ∙ м-2 |

До |

174,6 |

23,30 |

192,8 |

36,97 |

|

САД, |

После |

111,7* |

29,19 |

262,9 |

48,24 |

|

мм рт. ст. ДАД, |

До |

120,8 |

3,73 |

125,7 |

4,17 |

|

мм рт. ст. |

После |

112,8* |

2,98 |

117,0* |

4,33 |

|

До |

78,9 |

2,44 |

80,3 |

2,21 |

|

|

После |

73,9* |

2,00 |

72,7* |

2,28 |

|

Примечание: * - изменения статистически значимы (p<0,05) после пробы с периндоприлом; М - среднее, m - стандартная ошибка среднего.

Изменение показателей легочной гемодинамики и АД под влиянием пробы с периндоприлом у больных СД 1-го и 2-го типа

Таблица 3

Рентгеноморфологические изменения в легких у больных сахарным диабетом

|

Неспецифические признаки |

Число больных СД |

|

|

абс. |

% |

|

|

Паракардиальная липома |

3 |

42,9 |

|

Множественные уплотненные внутригрудные лимфоузлы |

1 |

14,3 |

|

Внутригрудные кальцинаты |

6 |

85,7 |

|

Субплевральные буллы в области верхушек |

4 |

57,1 |

|

Мелкие субплевральные очаги |

1 |

14,3 |

|

Плевральные спайки |

5 |

71,4 |

|

Дегенеративно-дистрофические изменения |

2 |

28,6 |

|

Специфические признаки |

||

|

Мелкоочаговая тень |

6 |

85,6 |

|

Утолщение междольковой перегородки |

7 |

100,0 |

|

Утолщение междольковой вены |

7 |

100,0 |

|

Симптом “матового стекла” |

4 |

57,1 |

|

Всего больных СД |

7 |

100,0 |

ОБСУЖДЕНИЕ

Легочная гемодинамика у больных СД изучена недостаточно. R.D. Russ и B.W. Tobin [12] указывают на увеличение общего легочного сопротивления на уровне вен у крыс-диабетиков. У пациентов с СД значительно повышена распространенность легочной эмболии и легочной гипертензии [13]. И эти изменения не связаны с коронарной болезнью сердца, застойной сердечной недостаточностью, гипертензией и курением.

Полученные нами данные об увеличении давления в легочной артерии у больных сахарным диабетом, позволяют высказать мнение о микро- и макрососудистых изменениях в паренхиме легких. Сужение капилляров альвеолярных перегородок и артериол легких, определяемое морфологически [5], может приводить к повышению легочного сосудистого сопротивления и давления в легочной артерии. C другой стороны, специфическая диабетическая макроангиопатия [6] также может способствовать повышению давления в легочной артерии.

Изменения легочной гемодинамики, приводящие к повышению давления в легочной артерии, могут быть значимыми у больных СД в сочетании с неспецифическими заболеваниями легких. Данные изменения легочной гемодинамики обратимы под воздействием ИАПФ. Нами выявлено снижение легочного сосудистого сопротивления у больных СД 1-го типа под влиянием периндоприла. Сегодня

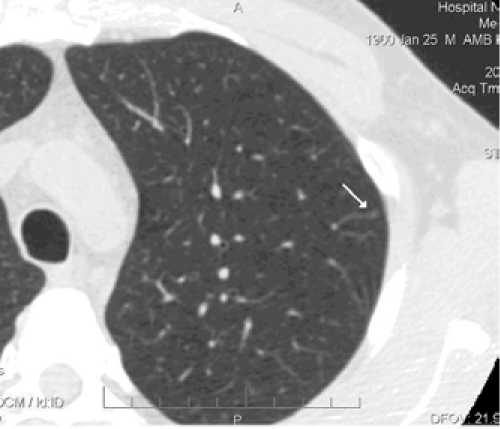

Рис. 2. Мультислайсовая компьютерная томограмма легких высокого разрешения больного Б., 45 лет с диагнозом сахарный диабет 1-го типа, тяжелой степени тяжести; длительность диабета - 33 года.

Стрелка указывает на утолщение междольковой перегородки, расположенной в аксилярном субсегменте, в паренхиме легкого

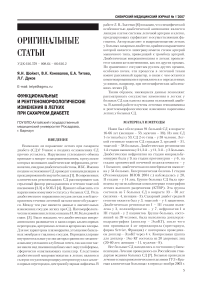

Рис. 1. Мультислайсовая компьютерная томограмма легких высокого разрешения больного А., 34 лет (увеличение в 2 раза) с диагнозом сахарный диабет 1-го типа, тяжелой степени тяжести; длительность диабета - 19 лет. Стрелкой указана очаговоподобная тень, которая находится на расстоянии 2 мм от париетальной плевры

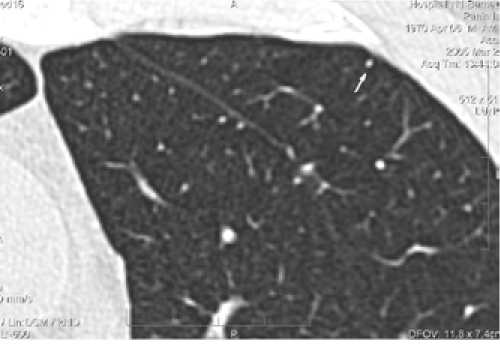

Рис. 3. Мультислайсовая компьютерная томограмма легких высокого разрешения больного С., 48 лет с диагнозом сахарный диабет 1-го типа, тяжелой степени тяжести; длительность диабета - 24 года.

Стрелка указывает на симптом “матового стекла”

известно, что ингибиторы ангиотензин – превращающего фермента (ИАПФ) снижают легочную гипертензию и предотвращают ремоделирование легочных сосудов у животных и людей с легочной гипертензией [14].

Компьютерная томография высокого разрешения (КТВР) применяется для оценки диффузных заболеваний легких, пневмоний, туберкулеза и т. д. [11]. Данный метод доказал свою высокую эффективность в выявлении малых морфологических изменений в паренхиме легких. Нами впервые получены рентгеноморфологические подтверждения паренхиматозных изменений легких у больных СД. К специфическим диабетическим проявлениям мы относим очаговоподобные тени округлой или овальной формы размером

2 – 5 мм, утолщение междольковых перегородок и вен. По аналогии с сосудистыми нарушениями при диабетической нефропатии и ретинопатии, можно рассматривать эти изменения как проявление микрососудистых нарушений и в легких. Симптом “матового стекла” представляет собой слабоинтенсивное однородное затенение в виде матового стекла. По мнению П. В. Власова [15], симптом “матового стекла” возникает вследствие либо неполной потери воздушности альвеолярного аппарата или из-за увеличения капиллярного объема при перераспределении гемодинамики вследствие обструкции периферических артерий. Микроангиопатия легких с последующим развитием склероза сосудов может проявляться на КТВР симптомом “матового стекла”.

В целом, можно предположить, что изменения в легочных сосудах играют важную роль в неблагоприятном течении пневмонии и ХОБЛ у больных СД.

Список литературы Функциональные и рентгеноморфологические изменения в легких при сахарном диабете

- Балаболкин М. И. Микроангиопатия -одно из сосудистых осложнений сахарного диабета... М.И. Балаболкин, Е. М. Клебанова, В. М. Креминская//Consilium Medicum. -2000. -№5. -С. 215 -220.

- Чучалин А.Г. Внебольничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике. А. Г. Чучалин, А. И Синопальников.,Л. Г. Страчунский и др.//Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. -2006. -№1.

- Вудхед М. Клиническое руководство по ведению больных с инфекциями нижних отделов дыхательных путей.М. Вудхед, Ф. Власи, С. Эвиг и др.//Пульмонология. -2006. -№3. -С.1 -24.

- Глобальная инициатива по хронической обструктивной болезни легких. М.: Атмосфера; 2003. -18 с.

- Колодова И.М. Изменение в легких при сахарном диабете. И.М. Колодова, Л.В. Лысенко, Б.Б.Салтыков//Арх. пат. -1982. -№ 7. -С. 35-40.

- Лысенко Л. В. Диабетическая макро -и микроангиопатия легких.//Арх. пат. -1990. -№11. -С. 31 -36.

- Дедов И.И. Федеральная целевая программа "Сахарный диабет". И.И. Дедов, М.В. Шестакова, М.А.Максимова (ред.). -М., 2002. -88 с.

- Коновалов В. К. (ред.) Стратификационная долевая томография в диагностике шаровидных образований легких. Метод. рек.-Барнаул,1997.-30 с.

- Тюрин И. Е. Компьютерная томография органов грудной полости. Спб.: ЭЛБИ; 2003.

- Mahan G.Evaluation of pulmonary arterial pressure.G. Mahan, A. Dabestani, J.M. Cardin//Circulation. -1983. -68 (Suppl). -Р.367.

- Braunwald E. Heart desiase. A textbook of Cardiovascular Medicine. Philadelfia, 1994. -Р. 500.

- Власов П. В. Рентгенодиагностика туберкулеза органов дыхания. Часть I.//Медицинская визуализация. -2004. -№ 4. -С. 77 -89.

- Russ R.D. Pancreatic islet transplantation, but not intensive insulin therapy, corrects the pulmonary vascular complications of streptozotocin diabetes. R.D. Russ, B.W.Tobin//Can. J. Physiol. Pharmacol. -1998. -76 (4). -Р. 407-417.

- Movahed M. R. The prevalence of pulmonary embolism and pulmonary hypertension in patients with type II diabetes mellitus. M. R.Movahed, M. Hashemzadeh, M.M. Jamal.//Chest. -2005. -128 (5). -Р. 3568-71.

- Qing F. Pulmonary angiotensin -converting enzyme (ACE) binding and ingibition in humans. A positron emission tomography study. F. Qing, T. J. McCarthy, J. Markham et al.//Am. J. Respir. Crit. Care. Med.-2000. -161. -Р. 2019 -2025.