Функциональные особенности сердечно-сосудистой системы у квалифицированных спортсменов разных видов спорта в зависимости от интенсивности и типа физической нагрузки

Автор: Гарганеева Н.П., Таминова И.Ф., Ворожцова И.н, Бурматов Н.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 т.27, 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе было изучено влияние разных видов спорта в зависимости от интенсивности и типа двигательной активности на физическое развитие и функциональное состояние сердечнососудистой системы (ССС) квалифицированных спортсменов. Обследовано 86 спортсменов, специализирующихся в течение 5-15 лет в таких видах спорта, как биатлон, лыжные гонки, борьба, пауэрлифтинг, волейбол. Выявлена специфика взаимосвязи показателей функциональной конституции, кардиогемодинамики и аэробной производительности у спортсменов в зависимости от выраженности статических и динамических физических нагрузок. Установлено, что у спортсменов, которые для развития выносливости сочетают высоко интенсивные динамические и среднестатические физические нагрузки (занимающиеся лыжными гонками и биатлоном), степень адаптации ССС наиболее высока по сравнению со спортсменами, тренирующими силу, быстроту и ловкость (борьба, пауэрлифтинг). В тренировочном процессе последних присутствуют преимущественно высокостатические и динамические нагрузки низкой интенсивности. Таким образом, тренировки и упражнения аэробной направленности, развивающие общую выносливость спортсменов, оказывают стимулирующее влияние на функции ССС, увеличивают максимальное потребление кислорода и физическую работоспособность.

Квалифицированные спортсмены, интенсивность и тип физических нагрузок, кардиогемоди намика, физическая работоспособность

Короткий адрес: https://sciup.org/14919792

IDR: 14919792 | УДК: 611.1:796.071.2:613.65

Текст научной статьи Функциональные особенности сердечно-сосудистой системы у квалифицированных спортсменов разных видов спорта в зависимости от интенсивности и типа физической нагрузки

Оценка функционального состояния организма, в котором значимая роль принадлежит уровню адаптации сердечно-сосудистой системы (ССС), представляет собой одну из серьезных проблем подготовки квалифицированных спортсменов. Выявление ранних маркеров дезадаптации сердца к физическим нагрузкам и снижение функциональных возможностей ССС свидетельствуют о на- рушении состояния тренированности спортсменов, ведущем к снижению роста спортивного мастерства [2, 6].

Направленность тренировочного процесса является главным фактором в организации функции аппарата кровообращения. В связи с этим в современных рекомендациях по классификации видов спорта их подразделяют в зависимости от интенсивности нагрузки (низкая, умеренная и высокая) и ее типа (статическая или динамичес- кая). При этом интенсивность физической нагрузки определяется по степени потребления кислорода тканями [10].

Вопросы диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и врачебной тактики являются особенно актуальными на этапе отбора лиц для занятий спортом высоких достижений и при необходимости принятия экспертных решений о допуске к участию квалифицированных спортсменов в спортивных соревнованиях. При этом необходимо учитывать все резервные возможности организма спортсменов, стремящихся улучшить свои спортивные достижения [4, 5, 9]. Значительный вклад в решение данной проблемы вносят “Национальные рекомендации по допуску спортсменов с отклонениями со стороны ССС к тренировочно-соревновательному процессу”, основанные на международных стандартах медицинских документов (2011) [7].

Цель исследования: провести сравнительную оценку влияния типа и интенсивности нагрузки на физическое развитие и функциональное состояние ССС квалифицированных спортсменов, тренирующихся в разных видах спорта.

Материал и методы

На базе врачебно-физкультурного диспансера обследовано 86 спортсменов (все мужчины, средний возраст – 21,92±0,50 года), специализирующихся в таких видах спорта, как биатлон, лыжные гонки, борьба, пауэрлифтинг, волейбол, и имеющих спортивную квалификацию от первого взрослого разряда до мастера спорта международного класса. Стаж спортивной подготовки спортсменов составил от 5 до 15 и более лет, что соответствует этапам спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. Спортсменов подразделили на группы диспансерного наблюдения в соответствии со спецификой вида спорта. У спортсменов I группы (n=20) тренировочный процесс был направлен на развитие выносливости (лыжные гонки, биатлон). Спортсмены II группы (n=24) занимались видами спорта, развивающими скоростно-силовые качества (борьба). В III группу вошли спортсмены (n=21), тренирующиеся на развитие силы (пауэрлифтинг). В IV группу (n=21) включили лиц, занимающихся спортивными играми (волейбол), развивающими ловкость и быстроту. Продолжительность тренировок спортсменов всех групп составляла 2–4 ч в день с частотой 5–7 раз в неделю. В зависимости от типа и интенсивности динамических нагрузок к высоко-динамичным видам спорта отнесены лыжные гонки и биатлон, к средне-динамичным – борьба и волейбол, к низко-динамичным – пауэрлифтинг. В свою очередь по степени статических нагрузок к высоко-статическим видам спорта причислены борьба и пауэрлифтинг, к средне-статическим – лыжные гонки и биатлон; к низко-статическим – волейбол (классификация J.H. Mitchell et al., 2005) [7, 10].

Для определения уровня физического развития и особенностей ССС у спортсменов в покое измерялись антропометрические показатели – рост (см), вес (кг), окружность грудной клетки (ОГК, см). Рассчитывали индекс массы тела (индекс Кетле, кг/м2). Показатели центральной гемодинамики регистрировали на реоанализаторе “Кредо” фирмы “ДНК” (Тверь). Оценивали: ударный объем сердца (УОС, мл), рассчитывали ударный индекс (УИ, мл/м2), минутный объем кровообращения (МОК, л/мин), сердечный индекс (СИ, л/мин/м2), общее периферическое сопротивление (ОПС, дин/с/см), среднее гемодинамическое артериальное давление (СГАД, мм рт. ст.). В зависимости от величины полученного значения СИ (отношение минутного объема крови к единице поверхности тела) реоанализатор автоматически определял тип гемодинамики: гипокинетический, эукинетический, гиперкинетический. Гипокинетический тип кровообращения (ГТК) характеризуется низким СИ и высокими значениями ОПС; гиперкинетический (ГрТК) – высоким СИ и низкими значениями ОПС, эукинетический тип (ЭТК) – средними значениями СИ и ОПС (Н.Н. Савицкий, 1976) [3]. Общую физическую работоспособность (проба PWC170) тестировали на велоэргометре “Cardiosoft” фирмы Marguette (Германия). В ходе велоэргометрии (ВЭМ) оценивали физическую работоспособность в (кгм/мин) по методике В.Л. Карпмана, а также уровень максимального потребления кислорода (МПК, мл/мин/кг), реакцию артериального давления (АД), регистрировали клинические и ЭКГ-признаки ишемии миокарда.

Статистический анализ материала проводился при помощи пакета программ STASOFT STATISTICA 6.0. Показатели представлены средними значениями в виде средних выборочных значений (М±m). Cравнение количественных показателей по группам проводили с использованием непараметрического критерия Крускула–Уол-лиса (Kruskal–Wallis) и Манна–Уитни. Статистически значимыми считали отличия при уровне p<0,05.

Результаты и обсуждение

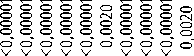

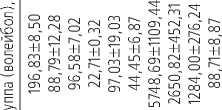

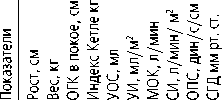

Антропометрическое исследование выявило ряд статистически значимых различий показателей физического развития у спортсменов в зависимости от типа и интенсивности физической нагрузки. Отмечены более низкие показатели массы тела, окружности грудной клетки, индекса массы тела у лыжников и биатлонистов по сравнению с группами спортсменов, занимающихся борьбой, пауэрлифтингом, волейболом. Обнаруженные различия в группах можно объяснить антропометрическими особенностями атлетов и спецификой отбора спортсменов в зависимости от видов спорта (табл. 1).

Известно, что высоко-статические физические нагрузки, направленные на развитие силы, способствуют увеличению мышечной массы тела. В связи с этим у борцов и лиц, занимающихся пауэрлифтингом, определялись более высокие показатели индекса массы тела и показатели СГД, что во многом обусловлено повышенной массой тела и индекса Кетле спортсменов II и III групп, в сравнении с I группой, где тренировочные занятия развивали выносливость.

Распределение спортсменов по типам гемодинамики показало, что набольшее число среди 86 обследуемых было с гиперкинетическим типом – 40 чел. (46,5%). Из них этот тип гемодинамики установлен во II группе у 14

Таблица 1

Сравнительная характеристика антропометрических данных и показателей центральной гемодинамики у квалифицированных спортсменов с разной спецификой видов спорта

|

7 |

О ^ Ln L^1 9 СО а Г< pa Q ^' со" CD СО LO pQ г5 со" +1 +| m Я +| ^ +| +l S! m оо S LQ. с^ 2 ^ 'Q m со а г^од^^т^у^го0^ |

|

1 |

§ К 5, д ч 5 у" ” ^ S +i+j+i+i^+i+l+i+i+i 5§;5г^Лг^ййоой ^\ t 04 cd_ ел ud а о со » СО СТ) ' СП СО ^-' ^f" ^'Oconj^-^oo^aioo |

(16,3%), в III – у 13 (15,1%), в IV – у 9 (10,5%), а в I группе – всего у 4 (4,6%) (р<0,05). Эукинетический тип выявлен у 34 чел. (39,5%). При этом наибольшее число случаев оказалось у спортсменов I группы – 15,2%, тогда как во II, III и IV группах эукинетический тип (ЭТК) составил 8,1% случаев в каждой (р<0,05). Спортсменов с гипокинетическим типом кровообращения было всего 12 чел. (14%). Из них в I и II группе – по 3,5% случаев, в III – 1,2% и IV группе – 5,8%. Следовательно, ГрТК преимущественно встречался у спортсменов с преобладанием высоких статических нагрузок (борьба, пауэрлифтинг), тогда как ЭТК – у спортсменов с преобладанием высоких динамических нагрузок (лыжные гонки, биатлон).

Сравнение показателей гемодинамики в группах (табл. 1) установило статистически значимые различия параметров в зависимости от направленности тренировочного процесса. Более высокие резервные возможности ССС наблюдались у спортсменов I группы с высоко-динамическим типом нагрузки, тренирующихся на “выносливость”. Это подтверждалось снижением показателей УОС, УИ, МОК, СИ, СГД у спортсменов I группы и значительным повышением указанных параметров у спортсменов во II и III группах с высоко-статическим типом нагрузок (p<0,005). У спортсменов игровых видов с меньшей интенсивностью динамических нагрузок (IV группа) также наблюдалось превышение показателей УОС, УИ, МОК в сравнении с I группой (лыжи, биатлон), что в ряде случаев соответствовало ГрТК. У спортсменов I группы уровень ОПС был значительно выше (1481,88±296,86 дин/с/см) по сравнению с ОПС спортсменов II группы, III группы и IV группы (1286,89±282,63, 1088,72±273,83, 1284,00±276,24 дин/с/см соответственно, p<0,00001).

Все типы гемодинамики могут рассматриваться как варианты физиологической нормы, обеспечивающие возможность правильной адаптации к тренировочным нагрузкам без патологических прояв- лений в зависимости от конституциональных особенностей спортсмена и направленности тренировочного процесса. Однако функционально более выгодными, с точки зрения адаптации к физическим нагрузкам, являются эукинетический и гипокинетический типы. При данных видах кровообращения ССС обладает большим динамическим потенциалом, обеспечивая наиболее экономичную деятельность сердца [3].

Выявленные различия показателей гемодинамики взаимосвязаны с влиянием типа и интенсивности физических нагрузок в исследуемых группах. Поскольку основным фактором регуляции МОК является потребность организма в кислороде, то увеличение кислородтранспортных способностей крови должно вести к увеличению резервных возможностей миокарда и более экономичному режиму работы сердца в покое. Можно также создать условия, при которых достигается снижение МОК и, тем самым, усиливается “выносливость” спортсменов.

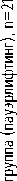

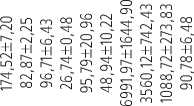

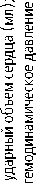

Физическая работоспособность – это интегральный показатель, характеризующий конечный результат адаптивных изменений в организме человека, его физические возможности [1, 8]. Анализ показателей физической работоспособности по тесту PWC 170 , позволяющий при проведении ВЭМ-пробы оценить аэробное энергообразование по уровню МПК, выявил статистически значимые различия в сравниваемых группах спортсменов в зависимости от вида спорта (табл. 2). Наиболее высокие показатели физической работоспособности установлены у спортсменов I группы (PWC 170 1432,20±51,114 кгм/мин), а также у спортсменов IV группы (PWC 170 1533,85±61,856 кгм/мин), в сравнении с показателями физической работоспособности спортсменов II группы (PWC 170 1362,71±49,502 кгм/мин) и III групп (PWC 170 1119,36±44,869 кгм/мин), p<0,05.

Полученные результаты свидетельствовали об эффективности работы кардиореспираторной системы у спортсменов динамических видов спорта (лыжные гонки, биатлон) в отличие от тех, кто занимался статическими видами (борьба, пауэрлифтинг). Высокие показатели физической работоспособности у волейболистов обусловлены не только характером спортивной деятельности, но также их антропометрическими особенностями, что подтверждается данными литературы [1].

Высокие показатели аэробной производительности по данным МПК наблюдались у спортсменов, развивающих выносливость. Уровень МПК в I группе составил 64,69±1,53 мл/мин/кг, что отражало высокую эффективность работы ССС. У спортсменов из групп, развивающих скоростно-силовые качества, силу, а также в группе игровых видов спорта отмечено снижение МПК до 46,39±1,37, 39,72±0,83, 44,69±1,16 мл/мин/кг соответственно (p<0,00001). Это свидетельствовало об аэробной недостаточности тренировочного процесса и недостаточном развитии выносливости.

Заключение

Результаты проведенных нами исследований показали, что адаптация к физическим нагрузкам зависит от направленности тренировочного процесса и имеет свою специфику, обусловленную типом и интенсивностью физической нагрузки. Более высокая эффективность работы ССС (показатели физической работоспособности, МПК и кардиогемодинамики) отмечена у спортсменов, тренирующих выносливость по сравнению со спортсменами, развивающими силу, быстроту и ловкость. Если у первых в тренировочном процессе преобладает сочетание высокоинтенсивных динамических и средне-статических физических нагрузок (лыжные гонки, биатлон), то у вторых в процессе тренировки преобладают упражнения с преимущественно высоко-статическими нагрузками и низкой интенсивностью динамичности (борьба, пауэрлифтинг).

Тренировочный процесс спортсменов I группы положительно воздействовал на физическую работоспособность. Вероятно, это связано с тем, что высокая интенсивность динамической нагрузки увеличивала физическую работоспособность и максимальное потребление кислорода. Последнее предположение подтверждалось снижением минутного объема кровообращения, повышением общего периферического сопротивления и аэробной производительности. Полученные данные позволяют заключить, что лыжники и биатлонисты обладают б о льшими резервными возможностями, в отличие от спортсменов, занимающихся борьбой, пауэрлифтингом, волейболом, у которых ССС работает в энергетически напряженном режиме.

Сниженный уровень аэробных возможностей по данным МПК во II, III, IV группах объясняется тем, что мышечная работа спортсменов в скоростно-силовых, силовых и игровых видах спорта осуществляется преимущественно в анаэробных и анаэробно-аэробных условиях. В связи с этим для спортсменов с высоко-статическим типом нагрузок и недостаточной интенсивностью динамических нагрузок, наряду с подготовкой к работе в анаэробных условиях, необходим дифференцированный подбор тренировочных нагрузок, способствующих развитию системы кислородного обеспечения организма и восстановлению систем адаптации.

Тренировки и упражнения аэробной направленности, развивающие общую выносливость квалифицированных спортсменов, оказывают стимулирующее влияние на функции ССС, что прежде всего увеличивает физическую работоспособность и максимальное потребление кислорода.

Список литературы Функциональные особенности сердечно-сосудистой системы у квалифицированных спортсменов разных видов спорта в зависимости от интенсивности и типа физической нагрузки

- Белоцерковский З.Б. Эргометрические и кардиологические критерии физической работоспособности у спортсменов. -М.: Советский спорт, 2005. -312 с.

- Гаврилова Е.А. Спортивное сердце. Стрессорная кардиомиопатия. -М.: Советский спорт, 2007. -200 с.

- Граевская Н.Д., Долматова Т.И. Спортивная медицина. -М.: Советский спорт, 2004. -304 с.

- Земцовский Э.В. Спортивная кардиология. -СПб.: Гиппократ, 1995. -448 с.

- Кудря О.Н. Физическая работоспособность и энергообеспечение мышечной деятельности юных спортсменов, занимающихся различными видами спорта//Лечебная физкультура и спортивная медицина. -2011. -№ 8 (96). -С. 36-40.

- Михайлова А.В., Смоленский А.В. Кардиальные факторы, лимитирующие физическую работоспособность спортсменов//Лечебная физкультура и спортивная медицина. -2009. -№ 7 (67). -С. 22-26.

- Национальные рекомендации по допуску спортсменов с отклонениями со стороны сердечно-сосудистой системы к тренировочносоревновательному процессу/Объединенная рабочая группа по подготовке рекомендаций Всероссийского научного общества кардиологов, Российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов, Российского общества холтеровского мониторирования и неинвазивной электрофизиологии, Ассоциации детских кардиологов России//Рациональная фармакотерапия в кардиологии. -2011. -Т. 7, № 6, прил. -С. 2-60.

- Сонькин В.Д. Физическая работоспособность и энергообеспечение мышечной функции в постнатальном онтогенезе человека//Физиология человека. -2007. -Т. 3, № 3. -С. 81-99.

- Maron B. J. Sudden death in young athletes//N. Engl. J. Med. -2003. -Vol. 349. -Р. 1064-1075.

- Mitchell J.H., Haskell W., Snell P. et al. Task Force 8: classification of sports//J. Am. Coll. Cardiol. -2005. -Vol. 45, No. 8. -Р. 1364-1367.