Функциональные особенности тромбоцитов у телят голландской породы на протяжении фазы молочно-растительного питания

Автор: Воробьева Н.В., Медведев И.Н.

Статья в выпуске: 4 т.252, 2022 года.

Бесплатный доступ

В течение проведенного наблюдения у телят отмечено постепенное ослабление тромбоцитарной агрегации с увеличением в их крови дискоидных тромбоцитов. В этих условиях у них в крови уменьшалось количество активированных тромбоцитов и содержание разных агрегатов, состоящих из тромбоцитов. Найденные изменения были связаны с происходящим у животных торможением синтеза в кровяных пластинках тромбоксана, снижением количества в тромбоцитарных гранулах адениловых нуклеотидов и ослаблением их секреторного выброса. На протяжении периода наблюдения содержание в тромбоцитах молекул актина и миозина и их самосборка при тромбоцитарной активации было небольшим и в ходе исследования постепенно уменьшались. Уровень активности тромбоцитов у телят голландской породы обеспечивает на протяжении фазы молочно-растительного питания функциональную достаточность первичного гемостаза, требующуюся для оптимального развития молодняка.

Голландская порода, крупный рогатый скот, фаза молочно-растительного питания, тромбоциты, агрегация, внутрисосудистая тромбоцитарная активность

Короткий адрес: https://sciup.org/142236509

IDR: 142236509 | УДК: 612.11 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_4_252_58

Текст научной статьи Функциональные особенности тромбоцитов у телят голландской породы на протяжении фазы молочно-растительного питания

Разными исследователями признается, что кровь выполняет в организме важную интегративную функцию [8]. Обладая целым рядом регуляторных механизмов, кровь способствует сохранению гомеостаза во всех органах на протяжении всего онтогенеза млекопитающих [3]. Биологически весьма значимое место в числе регуляторных механизмов крови принадлежит системе гомеостаза [12]. Она весьма сложна и включает в себя в числе прочего и тромбоциты. Функциональные особенности этих форменных элементов в значительной мере определяют протекание всего гемостаза и микроциркуляции во внутренних органах [13]. Морфофункциональные показатели тромбоцитов весьма чувствительны к различным воздействиям на организм. Это было отмечено на различных биологических объектах, в том числе на продуктивных животных [15].

В настоящее время установлен ряд моментов функциональной активности тромбоцитов у телят и коров [1, 14]. Признается серьезная практическая значимость выяснения основных моментов функционирования тромбоцитарного гемостаза у молочных пород крупного рогатого скота [5]. Есть мнение, что исследования в данном направлении могут раскрыть связи тромбоцитарной активности и уровня молочной продуктивностью коров. В тоже время собранная информация о породных особенностях активности тромбоцитов у крупного рогатого скота весьма скудна. Принимая во внимание большое значение активности тромбоцитов для деятельности первичного гемостаза и интенсивности капиллярного кровотока, влияющего на анаболизм в тканях становится ясна особая важность их изучения на протяжении всех этапов роста организма продуктивных животных [4,7]. Ввиду наличия целого ряда различий по морфофункциональным параметрам у каждой из пород крупного рогатого скота вызывает серьезный научный интерес дальнейшее изучение различных физиологических характеристик молодняка молочных пород и в том числе голландской породы [9], в том числе параметров тромбоцитов на протяжении фазы молочно-растительного питания.

Цель – установить особенности тромбоцитарной активности у телят голландской породы в течение фазы молочно-растительного питания.

Материал и методы исследований. Исследование, лежащее в основе статьи, проводилось в полном соответствии со всеми этическими вопросами, закрепленными Европейской конвенцией по защите позвоночных, используемых в научных экспериментах (принята в Страсбурге 18 марта 1986 года и подтверждена в Страсбурге 15 июня 2006 года).

Выполненное исследование осуществлено на 41теленке, которые были чистокровны по голландской породе и находились в фазе молочно-растительного питания раннего онтогенеза. Весь молодняк включенный в исследование был получен от полностью здоровых коров в результате второй или третьей стельности, прошедшей без особенностей. Все телята были осмотрены и обследованы за фазу молочного питания 5 раз: на 31 сутки, на 45 сутки, на 60 сутки, на 75 сутки и на 90 сутки их жизни.

У животных принятых на исследование, с помощью стандартного метода с применением пробы переноса, проведена оценка интенсивности генерации тромбоксана в кровяных пластинках. При помощи постановки дополнительных переносных проб с применением фотоэлектроколориметра, была проведена непрямая регистрация уровня активности тромбоцитарных ферментов циклооксигеназы и тромбоксансинтетазы. В гранулах тромбоцитов телят оценивали содержание аденозинфосфатов: аденозинтрифосфата (АТФ) и аденозиндифосфата (АДФ), а также регистрировали уровень их секреции после внесения в плазму аликвоты раствора коллагена. В кровяных пластинках телят выясняли содержание актина и миозина в интактном состоянии и при их активации путем внесения в плазму дозы АДФ [2].

Агрегацию тромбоцитов (АТ) выясняли в ходе проведения стандартного микрометода оценки АТ, применяя в качестве стимуляторов этого процесса АДФ в количестве 0,5 х 10-4 М, коллагена при его разведении 1:2 от основной суспензии, ристомицина в количестве 0,8 мг/мл, тромбина в количестве 0,125 ед/мл, адреналина в количестве 5,0x10-6 М в плазме, богатой по количеству тромбоцитов и подвергнутой строгой стандартизации по их количеству до уровня 200x109 тромбоцитов на 1 литр крови [12]. Выраженность интраваскулярной тромбоцитарной активности, определяли путем микроскопии со стандартным фазовым контрастом [12].

Статистическая обработка полученной информации производилась путем применения основных программ: Статистика для Windows V. 6.0, Microsoft Excel. Различия между сравниваемыми данными считались достоверными в случае Р<0,05.

Результат исследований. В течение фазы молочно-растительного питания, у телят чистокровных по голландской породе крупного рогатого скота отмечено развитие понижения активности тромбоцитов. У обследованных животных наступление агрегации тромбоцитов под влиянием коллагена замедлялась на протяжении третьей фазы раннего онтогенеза на 11,6 % и развиваясь на 90 сутки жизни за 49,0±0,08 с. Сходную направленность процесса АТ нашли у телят для индукторов АДФ и ристомицина. Тромбоцитарная агрегация, индуцированная этими индукторами, замедлялась между 31 и 90 сутками их жизни на 17,7 и на 15,7 %, соответственно. Также найдено торможение АТ под влиянием тромбина на 13,6 % и адреналина на 14,9 % (Таблица 1).

Уровень в крови наблюдавшихся телят неактивных тромбоцитов на протяжении фазы молочно-растительного питания постепенно увеличивался. Это сопровождалось понижением на 46,7 % уровня их активных форм у обследованных животных. Содержание в крови свободно движущихся разного размера агрегатов тромбоцитов у телят голландской породы за третью фазу раннего их онтогенеза, снизилось: мелких их агрегатов на 26,7 %, средних и крупных их агрегатов в 1,5 раза, соответственно (Таблица 1).

У наблюдавшихся телят, между 31

и 90 сутками онтогенеза, отмечено снижение активности образования в тромбоцитах тромбоксана. На это указывало уменьшение у телят показателя простой пробы переноса на 21,5 %, составлявшего на 90 сутки онтогенеза

18,6±0,14 %. Найденный результат базировался у обследованных животных на снижении в их тромбоцитах активности ферментов–циклооксигеназы на 16,4 % и тромбоксансинтетазы на 20,7% (Таблица 2).

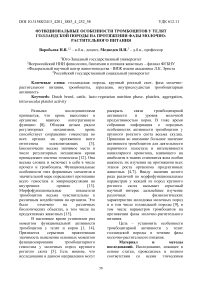

Таблица 1 – Агрегационная функция тромбоцитов у телят голландской породы в течение фазы молочно-растительного питания

|

Гематологические показатели телят |

Телята голландской породы, n=41, M±m |

||||

|

31 сутки |

45 сутки |

60 сутки |

75 сутки |

90 сутки |

|

|

Длительность развития агрегации тромбоцитов с АДФ, с |

53,6±0,19 |

54,8±0,14 |

57,2±0,16 |

60,2±0,13 Р<0,05 |

63,1±0,15 P<0,05 |

|

Длительность развития агрегации тромбоцитов с коллагеном, с |

42,1±0,12 |

42,6±0,16 |

43,1±0,10 |

45,6±0,16 |

49,0±0,08 P<0,05 |

|

Длительность развития агрегации тромбоцитов с тромбином, с |

63,8±0,10 |

64,2±0,15 |

65,0±0,12 |

69,8±0,17 Р<0,05 |

72,5±0,12 Р<0,05 |

|

Длительность развития агрегации тромбоцитов с ристомицином, с |

61,5±0,12 |

61,9±0,16 |

62,6±0,20 |

67,3±0,15 Р<0,05 |

71,2±0,13 Р<0,05 |

|

Длительность развития агрегации тромбоцитов с адреналином, с |

109,3±0,19 |

110,3±0,22 |

112,8±0,16 |

119,5±0,22 |

125,6±0,28 Р<0,05 |

|

Неактивные тромбоциты, % |

86,5±0,27 |

87,5±0,25 |

88,5±0,19 |

90,1±0,26 |

91,8±0,23 |

|

Активные тромбоциты, % |

13,5±0,10 |

12,5±0,08 |

11,5±0,09 P<0,05 |

9,9±0,05 P<0,01 |

9,2±0,04 P<0,01 |

|

Содержание малых агрегатов тромбоцитов, на 100 свободных тромбоцитов |

1,9±0,04 |

2,0 ±0,03 |

1,8±0,02 |

1,7±0,03 P<0,05 |

1,5±0,04 P<0,01 |

|

Содержание средних и больших агрегатов тромбоцитов, на 100 свободных тромбоцитов |

0,03±0,010 |

0,03±0,013 |

0,02±0,014 P<0,01 |

0,02±0,016 P<0,01 |

0,02±0,014 P<0,01 |

Примечание: P – достоверность изменения величины показателей по сравнению с 31 суточным возрастом. В последующей таблице обозначения сходные

Невысокое на момент взятия в исследование содержание в кровяных пластинках телят АТФ и АДФ, на протяжении наблюдения уменьшалось на 20,4 % и на 21,2 % соответственно. В течение выполненного наблюдения объем их секреции из тромбоцитарных гранул сократился и к концу проводимого исследования достиг 18,8±0,09 % и 26,7±0,08 %, соответственно. В течение исследования у наблюдавшихся животных в неактивированных тромбоцитах содержание белков актина и миозина снижалось на 18,7 % и на 15,4 %. К концу наблюдения их количество составляло 15,0±0,07 и 6,5±0,14 % к уровню общего белка в тромбоцитах. На протяжении исследования у телят голландской породы выраженность дополнительного образования в тромбоцитах молекул актина и миозина, в условиях агрегации составило на 15,7 % и на 15,1 %, постепенно ослабевала, что суммарно соответственно.

Таблица 2 – Показатели механизмов тромбоцитарной активности у телят голландской породы в течение фазы молочно-растительного питания

|

Гематологические показатели телят |

Телята голландской породы, n=41, M±m |

||||

|

31 сутки |

45 сутки |

60 сутки |

75 сутки |

90 сутки |

|

|

Степень восстановления АТ при проведении коллаген-аспириновой пробы, % |

70,2±0,16 |

69,1±0,12 |

67,5±0,21 |

63,5±0,17 Р<0,05 |

60,3±0,14 Р<0,05 |

|

Степень восстановления АТ при проведении коллагенимидазольной пробы, % |

32,0±0,16 |

30,4±0,10 |

29,0±0,13 Р<0,05 |

27,5±0,09 Р<0,05 |

26,5±0,12 Р<0,01 |

|

Выраженность АТ в простой пробе переноса, % |

22,6±0,16 |

21,8±0,14 |

21,0±0,20 |

19,6±0,13 Р<0,05 |

18,6±0,14 Р<0,01 |

|

Содержание АТФ в тромбоцитах до начала секреции, мкмоль/109 тр. |

4,96±0,025 |

4,90±0,018 |

4,79±0,016 |

4,35±0,014 Р<0,05 |

4,12±0,017 Р<0,01 |

|

Содержание АДФ в тромбоцитах до начала секреции, мкмоль/109тр. |

2,92±0,006 |

2,86±0,007 |

2,78±0,005 |

2,56±0,003 Р<0,05 |

2,41±0,006 Р<0,01 |

|

Выраженность секреции АТФ, % |

22,5±0,12 |

2,17±0,14 |

20,2±0,08 Р<0,05 |

19,3±0,05 Р<0,05 |

18,8±0,09 Р<0,01 |

|

Выраженность секреции АДФ,% |

30,1±0,04 |

28,9±0,10 |

28,0±0,09 |

27,1±0,14 Р< 0,05 |

26,7±0,08 Р<0,05 |

|

Содержание актина в неактивных тромбоцитах,% к общему белку в тромбоцитах |

17,8±0,14 |

17,5±0,10 |

17,2±0,07 |

15,9±0,06 Р<0,05 |

15,0±0,07 Р<0,01 |

|

Содержание актина в тромбоцитах при АДФ-агрегации,% к общему белку в тромбоцитах |

28,0±0,16 |

27,5±0,14 |

27,7±0,20 |

25,8±0,14 |

24,2±0,12 P<0,05 |

|

Содержание миозина в неактивных тромбоцитах,% к общему белку в тромбоцитах |

7,5±0,10 |

7,7±0,08 |

7,4±0,12 |

6,9±0,10 |

6,5±0,14 P<0,05 |

|

Содержание миозина в тромбоцитах при АДФ-агрегации,% к общему белку в тромбоцитах |

19,1±0,14 |

18,7±0,16 |

18,3±0,07 |

17,2±0,10 P<0,05 |

16,6±0,06 P<0,05 |

Не вызывает сомнений, что кровь – это основная интегрирующая жидкость организма. Весьма важной ее системой является система гомеостаза, которая включает ряд компонентов и в том числе тромбоциты. Их функциональная активность во многом определяет ход гемоциркуляции во внутренних органах и уровень их функционирования [11]. При этом функциональные параметры тромбоцитов весьма чувствительны к воздействиям на организм из внешней среды [4]. Весьма важно продолжение изучения основных аспектов тромбоцитарного гемостаза у молодняка крупного рогатого скота, разных пород по причине возможности прояснения вопросов связи тромбоцитарной активности с продуктивностью животных [6]. В настоящее время выяснены лишь отдельные аспекты активности тромбоцитов у телят. Пока нет достаточной информации о породных особенностях активности тромбоцитов на разных возрастных этапах у крупного рогатого скота.

Учитывая серьезную значимость активности тромбоцитов для реализации капиллярного кровотока, а, следовательно, трофики органов представляют серьезный интерес дополнительные исследования в этом направлении. Для решения данного вопроса наиболее удобным объектом исследования могут являться телята высокоудойных пород крупного рогатого скота, в том числе голландской породы, находящихся в фазе молочнорастительного питания [10].

У телят найдено понижение уровня чувствительности тромбоцитов в ответ на коллаген и ристомицин, являющихся стимуляторами их агрегации. Выявленное у включенных в исследование животных постепенное замедление АТ при добавлении к плазме этих индукторов говорило об ослаблении выраженности адгезивных возможностей их тромбоцитов. Это было связано у телят с развитием уменьшения на мембранах тромбоцитов числа рецепторов, имеющих возможность взаимодействовать с коллагеном – молекул гликопротеидов Iа – IIа и VI [13]. Также большое значение в понижении адгезивных возможностей тромбоцитов телят голландской породы, видимо, имело снижение чувствительности тромбоцитов в отношении ристомицина. Это происходило во многом за счет постепенного уменьшения количества в крови обследованного молодняка фактора Виллебранда и понижения на наружных поверхностях тромбоцитов этих животных количества молекул рецепторов к нему (GPI в).

У молодняка голландской породы на протяжении фазы молочнорастительного питания, также отмечено небольшое ослабление выраженности агрегации тромбоцитов в ответ на остальные испытанные агонисты.

Замедление процесса агрегации тромбоцитов в отношении сильных индукторов агрегационного процесса-коллагена и тромбина, видимо, имело в своей основе на ряду с рецепторными изменениями также уменьшение в тромбоцитах функциональных возможностей фосфолипазы С, ферментов цикла фосфоинозитолов и выраженности фосфолирирования нитей актиномиозинового аппарата [14]. Складывающаяся ситуация в тромбоцитах наблюдаемых животных обеспечивала дополнительное функционально выгодное понижение образования инозитолтрифосфата и снижение входа в тромбоциты Са2+. Это ослабляло у них на протяжении периода наблюдения генерацию молекул актомиозина, а значит степень его участие в реализации секреторных процессов из тромбоцитов.

Применение слабых стимуляторов тромбоцитов-адреналина и АДФ, продемонстрировало на протяжении фазы молочно-растительного питания у телят голландской породы, торможение наступления агрегации. Очевидно эти изменения в своей основе имели постепенное уменьшение количества молекул рецепторов к ним на тромбоцитарной поверхности и понижение числа тромбоцитарных молекул GPIIb-IIIа, способных соединяться с молекулами фибриногена. Кроме того, в тромбоцитах, активированных АДФ и адреналином происходило ослабление функциональных возможностей фосфолипазы А2. Складывающаяся ситуация формировала функциональный минимум выброса из состава фосфолипидов тромбоцитов арахидоновой кислоты, приводя к сокращению количества субстрата для тромбоксанового синтеза [2]. Данному результату также способствовала у телят голландской породы небольшая активность в кровяных пластинках тромбоксансинтетазы и циклооксигеназы, которая подтверждалась результатами проведенных переносных проб. Найденное у телят голландской породы на протяжении третьей фазы раннего онтогенеза ослаблением АТ, под влиянием всех испытанных индукторов также может быть связано с ослаблением в их тромбоцитах процессов миозинообразования и актинообразования и с понижением выраженности секреции из тромбоцитарных гранул аденозинфосфатов [15].

В течение фазы молочнорастительного питания в крови обследованных телят отмечена исходно небольшая склонность тромбоцитов к развитию внутрисосудистой агрегации. Это создавало условия для обеспечения невыраженной внутрисосудистой тромбоцитарной активности, которая в процессе наблюдения несколько понижалась. Наличие в крови голландских телят небольшого количества активных вариантов тромбоцитов являлось дополнительным доказательством их невыраженной чувствительности к различным активирующим влияниям у молодняка этой породы. Кроме того, найденный у них невысокий уровень внутрисосудистой активности тромбоцитов также являлся следствием слабой доступности молекул коллагена, расположенных в субэндотелии сосудистых стенок [3]. Данные обстоятельства обеспечивали у наблюдаемых телят условия для минимизации содержания в их крови активированных тромбоцитов и разного размера тромбоцитарных агрегатов.

Полученные результаты указывали на некоторое снижение в течение третьей фазы раннего онтогенеза чувствительности тромбоцитов телят голландской породы, к постоянно содержащимся в небольшом количество в плазме стимуляторам тромбоцитарной агрегации (АДФ, тромбин, адреналин) [12]. Это дополнительно способствовало уменьшению в крови обследованных животных уровня активных форм кровяных пластинок и циркулирующих по крови тромбоцитарных агрегатов [5].

Выявленное в исследовании некоторое понижение активности тромбоцитов в кровотоке телят голландской породы на протяжении фазы молочно-растительного питания можно рассматривать как важный маркер снижения функциональных возможностей кровяных пластинок in vivo и невысокой активности внутри тромбоцитарных и рецепторных механизмов кровяных пластинок, находящихся в крови животных. Происходящие изменения в тромбоцитах наблюдавшихся телят, без сомнения, позитивно влияют на процессы перемещения крови в капиллярах, что способствует улучшению трофики всех их тканей [14].

Заключение. На протяжении фазы молочно-растительного питания у молодняка голландской породы, отмечается невысокая функциональная активность кровяных пластинок. Складывающаяся ситуация достигается у этих телят на протяжении третьей фазы раннего онтогенеза за счет невыраженной биологической активности механизмов, реализующих основные гемостатические функции тромбоцитов. Невысокая интрасосудистая тромбоцитарная активность обеспечивала у наблюдавшихся телят на протяжении фазы молочно-растительного питания условия для оптимума активности у них первичного гемостаза и процессов микроциркуляции во всех тканях. Складывающаяся ситуация способствовала их успешному росту, развитию и формированию основ высокой будущей молочной продуктивности, свойственной для голландской породы.

Резюме

В течение проведенного наблюдения у телят отмечено постепенное ослабление тромбоцитарной агрегации с увеличением в их крови дискоидных тромбоцитов. В этих условиях у них в крови уменьшалось количество активированных тромбоцитов и содержание разных агрегатов, состоящих из тромбоцитов. Найденные изменения были связаны с происходящим у животных торможением синтеза в кровяных пластинках тромбоксана, снижением количества в тромбоцитарных гранулах адениловых нуклеотидов и ослаблением их секреторного выброса. На протяжении периода наблюдения содержание в тромбоцитах молекул актина и миозина и их самосборка при тромбоцитарной активации было небольшим и в ходе исследования постепенно уменьшались. Уровень активности тромбоцитов у телят голландской породы обеспечивает на протяжении фазы молочно-растительного питания функциональную достаточность первичного гемостаза, требующуюся для оптимального развития молодняка.

Список литературы Функциональные особенности тромбоцитов у телят голландской породы на протяжении фазы молочно-растительного питания

- Алексеева, Л. В. Гемостатическая активность тромбоцитов у коров-первотелок, находящихся на привязном содержании в середине лактации / Л. В. Алексеева, В. В. Зайцев, Л. П. Соловьева // Электронный научно-образовательный вестник Здоровье и образование в XXI веке. - 2017. - Т. 19. -№ 1. - С. 17-20.

- Ермолаева, Т. А. Программа клинико-лабораторного обследования больных тромбоцитопатиями / Т. А. Ермолаева, О. Г. Головина, Т. В. Морозова. - СПб. - 1992. - 25 с.

- Завалишина, С. Ю. Контроль сосудистой стенки над индуцированной агрегацией тромбоцитов у новорожденных телят в условиях дефицита железа / С. Ю. Завалишина, Т. И. Глаголева // Ветеринарная практика. - 2013. - № 2. -С. 40.

- Завалишина, С. Ю. Сосудисто-тромбоцитарные взаимодействия у стельных коров / С. Ю. Завалишина // Фундаментальные исследования. - 2015. -№ 2-2. - С. 267-271.

- Зайцев, В. В. Физиологические особенности гемостаза высокопродуктивных лактирующих коров, получавших антиоксидантный липисомальный препарат Липовитам-бета / В. В. Зайцев, О. Н. Макурина // Электронный научно-образовательный вестник Здоровье и образование в XXI веке. - 2017. - Т.19. - № 2. - С. 19-25.

- Зайцев, В. В. Влияние условий содержания на гемостаз и реологические свойства крови у лактирующих коров / B. В. Зайцев, О. Н. Макурина // Российская сельскохозяйственная наука. - 2017. - № 3. - С. 36-40.

- Кутафина, Н. В. Оценка тромбоцитарной активности в модели создания дислипидемии у крыс разного возраста / Н. В. Кутафина, C. Ю. Завалишина // Ульяновский медико-биологический журнал. - 2016. - № 3. -С. 126-133.

- Остренко, К. С. Влияние стресса на показатели липидно-жирового обмена / К. С. Остренко, В. А. Галочкин, В. П. Галочкина // Свиноводство. - 2019. - № 2. - С. 9-12.

- 9 . Пулатов, Ф. Б. Содержание коров голл андской породы / Ф. Б. Пулатов // Молодежь и наука. - 2019. - № 3. - С. 34.

- Соловьева, Л. П. Показатели гемостаза у коров-первотелок, находящихся на привязном содержании в к онце лактации / Л. П. Соловьева, Г. К. Рыбакова // Электронный научно-образовательный вестник Здоровье и образование в XXI веке. - 2017. - Т. 19. -№ 3. - С. 25-28.

- Харитонов, Е. Л. Профилактика нарушений рубцового пищеварения у растущих бычков молочных пород / Е. Л. Харитонов, К. С. Остренко, В. О. Лемешевский // Ветеринария. - 2020. - № 9. - С. 50-55.

- Шитикова, А. С. Тромбоцитарный гемостаз / А. С. Шитикова. - СПб.: Изд-во СПб. ГМУ, 2000. - 227 с.

- Glagoleva, T. I. Aggregative Activity of Basic Regular Blood Elements and Vascular Disaggregating Control over It in Calves of Milk-vegetable Nutrition / T. I. Glagoleva, S. Yu. Zavalishina // Annual Research & Review in Biology. - 2017. -Vol. 12(6). - P. 1-7. - doi: 10.9734/ARRB/2017/33767

- Kutafina, N. V. Hysiological features of platelets in aging outbred rats / N. V. Kutafina, S. Yu. Zavalishina // Indian Journal of Public Health Research and Devel opment. - 2019. - Vol. 10. - № 8. - P. 1925-1929.

- Tkacheva, E. S. Physiological features of platelet aggregation in newborn piglets / E. S. Tkacheva, S. Yu. Zavalishina // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. - 2018. -Т. 9. - № 5. - P. 36-42.