Функциональные возможности кардиоваскулярной системы у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в зависимости от периода участия в аварийновосстановительных работах (К 40-летию Чернобыльской катастрофы)

Автор: Мешков Н.А., Куликова Т.А., Солодкий В.А., Вальцева Е.А.

Журнал: Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России @vestnik-rncrr

Рубрика: Медицинская практика

Статья в выпуске: 3 т.25, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: оценить состояние кардиоваскулярной системы у ликвидаторов последствий аварии (ЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в зависимости от периода участия в аварийно-восстановительных работах. Материалы и методы. Всего обследовано 80 ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС 1986 (57 чел.), 1987 (14 чел.) и 1988 (9 чел.) гг. участия, средний возраст - соответственно 70,72 (7,52), 70,00 (8,58) и 67,78 (7,34). Возрастных различий не выявлено. Функциональные возможности кардиоваскулярной системы (КВС) оценивали по общепринятым показателям и индексам. Анализ данных выполнен с использованием программ MICROSOFT EXCEL 2016 и STATISTICA 10.0. Результаты. Статистически значимое снижение сердечного выброса с возрастом выявлено у ЛПА 1986 и 1987 гг. (p<0,0O1), общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС) увеличивалось у ЛПА всех периодов участия (p<0,001). Значимое снижение фактического индекса кровообращения (ИКф) выявлено только в I и II группах (p<0,001). Снижение индекса функциональных изменений (ИФИ) с возрастом обнаружено у ЛПА 1986 г. (p<0,001), 1987 и 1988 гг. (р=0,007). Связь с дозой облучения выявлена у ЛПА 1986 и 1987 гг. В I группе с дозой связаны: диастолическое артериальное давление (ДАД) (p=0,095), среднее динамическое давление по формуле Савицкого (СДД (Св)) (p=0,078), среднее динамическое давление по формуле Хикэма (СДД (Х)) (p=0,074), среднее динамическое давление по формуле Семеновича (СДД (См)) (p=0,063) и минутный объём крови (МОК) (p=0,073), во II — СДД (Св) (p=0,058) и двойное произведение (ДП) (p=0,040). Влияние избыточного веса (индекс массы тела (ИМТ) и индекс Рорера (ИР)) выявлено только у ЛПА 1986 г., установлена статистически значимая связь (p<0,05) почти со всеми изучаемыми показателями. В I группе обнаружена прямая связь СДД (Св) и СДД (См) c пульсовым давлением (ПД) (p<0,001), СДД (Св) с МОК и ОПСС (p=0,017), СДД (См) с ОПСС (p=0,006). Выявлена обратная связь МОК и сердечного индекса (СИ) с ОПСС и удельным периферическим сопротивлением сосудов (УПСС) (p<0,001). Заключение. Статистически значимая связь между изучаемыми факторами и состоянием функциональных возможностей кардиоваскулярной системы выявлена только у ЛПА 1986 года. Основной причиной снижения функциональных возможностей является преждевременное старение сосудов, вызванное радиационным воздействием. Интегральные показатели состояния кардиоваскулярной системы могут рассматриваться как предикторы развития сердечно-сосудистых заболеваний и использоваться при мониторинге ЛПА и пациентов с онкологической патологией после лучевой терапии для раннего выявления радиационно-индуцированной ишемической болезни сердца (ИБС).

Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, кардиоваскулярная система, функциональные возможности

Короткий адрес: https://sciup.org/149149279

IDR: 149149279 | DOI: 10.24412/1999-7264-2025-3-28-39

Текст научной статьи Функциональные возможности кардиоваскулярной системы у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в зависимости от периода участия в аварийновосстановительных работах (К 40-летию Чернобыльской катастрофы)

Рост заболеваемости ЛПА болезнями органов кровообращения регистрировался уже через 5 лет после аварии на ЧАЭС [1-3]. Эта патология развивалась на 7,5 лет раньше, чем у необлучённых мужчин [4]. Главными заболеваниями стали гипертоническая болезнь (ГБ) и ишемическая болезнь сердца (ИБС) [5,6]. Их приоритет остаётся высоким и в настоящее время [7]. С увеличением возраста ЛПА механизмы адаптации кардиоваскулярной системы (КВС) становятся более напряженными: выявлено нарушение регуляции деятельности КВС вследствие несостоятельности синусового узла [8]. В доступной литературе публикации, посвящённые изучению функционального состояния КВС у ЛПА в отдалённом периоде, отсутствуют, что послужило основанием для проведения настоящего исследования.

Цель исследования: оценка состояния кардиоваскулярной системы у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в зависимости от периода участия в аварийновосстановительных работах.

Материалы и методы

Выполнено исследование функциональных возможностей кардиоваскулярной системы (КВС) ликвидаторов последствий аварии (ЛПА) на Чернобыльской АЭС, принимавших участие в аварийно-восстановительных работах (АВР) в 1986, 1987 и 1988 годах. В исследование было включено 80 ЛПА, проходивших обследование и лечение в отделении терапии РНЦРР в 2023-2024 гг. Все они были распределены на группы I, II и III соответственно периоду участия в АВР.

В таблице 1 представлены характеристики обследованных лиц, включая антропометрические параметры и дозу облучения.

Табл. 1. Антропометрические показатели ЛПА и доза облучения, M (SD)

|

Группа |

Количество ЛПА |

Возраст, лет |

Рост, см |

Вес, кг |

Доза, Гр |

|

I |

57 |

70,72 (7,52) |

178,74 (2,00) |

81,51 (4,15) |

0,23 (0,05) |

|

II |

14 |

70,00 (8,58) |

178,79 (1,48) |

82,00 (80,00) |

0,15 (0,002) |

|

III |

9 |

67,78 (7,34) |

177,20 (2,05) |

81,11 (6,07) |

0,09 (0,006) |

Оценка состояния функциональных возможностей КВС выполнена с использованием общепринятых методов. Рассчитывали массо-ростовые показатели: индекс массы тела (ИМТ, усл. ед.) и индекс Рорера (ИР, усл. ед.), измеряли частоту сердечных сокращений (ЧСС, мин -1 ), систолическое и диастолическое артериальное давление мм.рт.ст. (САД и ДАД), частоту дыхания (ЧДД, мин -1 ) и жизненную емкость легких (ЖЕЛ, л).

Функциональные возможности кардиоваскулярной системы (КВС) оценивали по интегральным показателям и индексам: систолическое (САД, мм.рт.ст.) и диастолическое (ДАД, мм.рт.ст.) артериальное давление, пульсовое давление (ПД, мм.рт.ст.), среднее динамическое давление (СДД (Св), мм.рт.ст.) по формуле Савицкого [9], среднее динамическое давление по формуле Хикэма (СДД (Х), мм.рт.ст.) и среднее динамическое давление (СДД (См), мм.рт.ст.) по формуле Семеновича [10,11], минутный объём крови (МОК, л/мин), общее и удельное периферическое сопротивление сосудов (ОПСС и УПСС, дин с/см-5), сердечный индекс (СИ, л/мин /м²), индекс сердечно-сосудистой регуляции (ИССР, усл. ед.), двойное произведение ((ДП, усл. ед.), или индекс Робинсона), коэффициент экономичности кровообращения (КЭК, усл. ед.), фактический индекс кровоснабжения (ИКф, мл/кг мин -1 ), индекс функциональных изменений (ИФИ, усл. ед.) и коэффициент выносливости (КВ, усл. ед.). Состояние вегетативной нервной системы оценивали по вегетативному индексу Кердо (ВИК, усл.ед.).

Статистическая обработка и анализ данных выполнены с использованием программ MICROSOFT EXCEL 2016 и STATISTICA 10.0. Оценка переменных на соответствие нормальному распределению выполнена с применением критерия Колмогорова – Смирнова. Количественные данные с нормальным распределением описывались с помощью среднего арифметического (М), стандартного отклонения (SD) и 95% доверительных интервалов (95% ДИ). Если распределение отличалось от нормального, использовались медиана (Ме) и показатели разброса выборки — квартили (Q1 и Q3). При парном сравнении данных с нормальным распределением применялся t-критерий для независимых выборок, при отличии от нормального распределения — U критерий Манна-Уитни. Для сравнения средних значений в исследуемых группах с нормальным распределением использовался однофакторный дисперсионный анализ ANOVA, с другим распределением — медианный тест. Выявление взаимосвязи между переменными осуществляли методом корреляционно-регрессионного анализа. Различия считали статистически значимыми при р≤0,05 и ≤0,10, незначимыми — при р > 0,05 и 0,10.

Результаты

Рассчитаны весоростовые показатели физического состояния, интегральные показатели и индексы функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы у ЛПА в I, II и III группах, результаты представлены в таблице 2.

Табл. 2. Результаты обследования ЛПА, M (SD; 95%ДИ) и Me (Q1;Q3)

|

Показатель |

Группы |

p-value |

||

|

I |

II |

III |

||

|

Индекс массы тела (ИМТ, усл. ед.) |

25,5 (24,7; 25,7) |

24,9 (24,7; 25,6) |

25,7 (1,8; 24,6–26,7) |

>0,05 |

|

Индекс Рорера (ИР, усл. ед.) |

14,3 (0,8; 14,1–14,5) |

13,9 (13,7; 14,4) |

14,4 (1,1; 13,7–15,0) |

>0,05 |

|

Частота сердечных сокращений (ЧСС, мин -1 ) |

79,0 (78,0; 80,0) |

79,3 (1,8; 78,2–80,3) |

78,1 (2,7; 76,0–80,2) |

>0,05 |

|

Систолическое артериальное давление (САД, мм.рт.ст.) |

162,6 (15,4; 158,5– 166,7) |

172,5 (10,0; 166,8– 178,3) |

167,2 (14,4; 156,2– 178,3) |

0,072 |

|

Диастолическое артериальное давление (ДАД, мм.рт.ст.) |

90,0 (85,0; 90,0) |

90,0 (85,0; 90,0) |

90,6 (6,4; 85,7-95,4) |

0,399 |

|

Пульсовое давление (ПД, мм.рт.ст.) |

74,6 (13,9; 70,9-78,3) |

83,2 (11,0; 76,9-89,6) |

85,0 (75,0-90,0) |

>0,05 |

|

Среднее динамическое давление по формуле Савицкого (СДД(Св), мм.рт.ст.) |

125,4 (9,3; 122,9 127,8) |

130,9 (5,2; 127,9 133,9) |

128,9 (7,6; 123,0 134,7) |

0,076 |

|

Среднее динамическое давление по формуле Хикэма (СДД(Х), мм.рт.ст.) |

112,9 (7,6; 110,9115,0) |

117,0 (4,0; 114,7 119,3) |

65,0 (10,1; 57,3-72,7) |

0,098 |

|

Среднее динамическое давление по формуле Семеновича (СДД(См), мм.рт.ст.) |

121,2 (8,8; 118,8 117,5) |

126,3 (4,8; 123,6 129,1) |

116,1 (6,1; 111,4 120,8) |

0,078 |

|

Минутный объём крови (МОК, л/мин) |

3,3 (0,7; 3,1-3,5) |

3,7 (0,6; 3,3-4,0) |

3,4 (0,9; 2,7-4,1) |

0,824 |

|

Сердечный индекс (СИ, л/мин /м2) |

1,7 (0,4; 1,6-1,8) |

1,9 (0,3; 1,7-2,1) |

1,7 (0,5; 1,4-2,1) |

0,315 |

|

Общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС, дин с/см-5) |

1747,9 (128,0; 1714,0 1781,9) |

1738,8 (113,7; 1673,1 1804,4) |

1752,0 (163,0; 1626,7 1877,3) |

0,965 |

|

Удельное периферическое сопротивление сосудов (УПСС, дин с/см-5) |

869,6 (65,1; 852,3 887,0) |

862,9 (64,4; 825,7 900,1) |

869,5 (90,7; 799,7 939,2) |

0,946 |

|

Индекс сердечно сосудистой регуляции (ИССР, усл. ед.) |

206,7 (20,3; 201,33 212,1) |

217,6 (13,0; 210,2 225,1) |

214,5 (21,7; 197,8 231,1) |

0,679 |

|

Двойное произведение (ДП, или индекс Робинсона) |

128,1 (13,1; 124,6 131,5) |

136,8 (8,8; 131,7 141,8) |

130,5 (11,1; 122,0 139,1) |

0,063 |

|

Коэффициент экономичности кровообращения (КЭК, усл. ед.) |

5871,9 (1116,7; 5575,6 6168,2) |

6598,6 (888,4; 6085,6 7111,5) |

6630,0 (5700,0; 6715,0) |

>0,05 |

|

Фактический индекс кровоснабжения (ИКф, мл/кг мин -1 ) |

43,0 (8,9; 40,6-45,4) |

47,0 (8,1; 42,3-51,7) |

44,3 (12,2; 35,0-53,6) |

0,340 |

|

Индекс функциональных изменений (ИФИ, усл. ед.) |

3,7 (0,3; 3,6-3,8) |

3,8 (0,2; 3,7-4,0) |

3,7 (0,2; 3,6-3,9) |

0,205 |

|

Коэффициент выносливости (КВ, усл. ед.) |

10,9 (2,1; 10,4-11,5) |

9,7 (1,3; 8,9-10,4) |

9,3 (9,1; 10,8) |

>0,05 |

Как видно из таблицы 2, при сравнении всех трех групп с применением ДА ANOVA обнаружены различия на уровне значимости p<0,10 между средними значениями САД, СДД (Св), СДД (Х), СДД (См) и ДП, а именно во II группе. Сравнение этих показателей у ЛПА 1986 и 1987 гг. выявило, что во II группе величина САД превышает аналогичный показатель в I группе на 5,7% (p=0,026), СДД (Св) на 4,2% (p=0,036), СДД (Х) на 3,5% (p=0,057), СДД (См) на 4,1% (p=0,037), ДП на 6,4% (0,021).

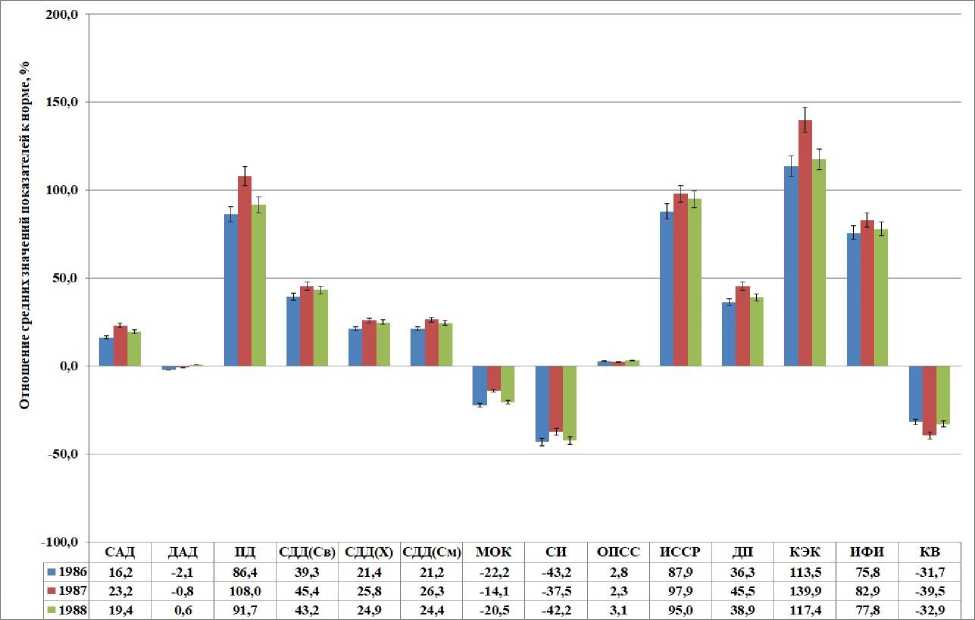

Средние значения индексов и показателей, характеризующих функциональное состояние КРС, сравнивали с показателями нормы. Результаты сравнения представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Отношение средних значения индексов и показателей функционального состояния кардиоваскулярной системы у ЛПА разных периодов участия в АВР к норме, %.

Примечание: САД - Систолическое артериальное давление; ДАД - Диастолическое артериальное давление; ПД - Пульсовое давление; СДД (Св) - Среднее динамическое давление по формуле Савицкого; СДД (Х) - Среднее динамическое давление по формуле Хикэма; СДД (См) - Среднее динамическое давление по формуле Семеновича; МОК -Минутный объём крови; СИ - Сердечный индекс; ОПСС - Общее периферическое сопротивление сосудов; ИССР - Индекс сердечно-сосудистой регуляции; ДП - Двойное произведение (или индекс Робинсона); КЭК - Коэффициент экономичности кровообращения; ИФИ - Индекс функциональных изменений; КВ - Коэффициент выносливости.

Как видно на рисунке, из всех показателей и индексов, представленных в исследовании, 71,4% выходили за пределы нормальных значений. Среди них наибольшие различия были выявлены в группе II, а на втором месте оказалась группа III. Среди показателей, характеризующих центральную гемодинамику, значительно ниже нормы оказались средние значения МОК и СИ в I группе. Значительно выше нормальных величин средние значения ПД, ИССР, КЭК и ИФИ.

Функциональные возможности КВС у ЛПА оценивались по изменениям центральной гемодинамики в зависимости от факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. К таким факторам относятся возраст, период участия в аварийных работах (доза облучения) и образ жизни, одним из показателей которого является избыточный вес [12, 13].

Влияние возраста на гемодинамику у ЛПА I и II групп проявляется снижением МОК и СИ - соответственно r= -0,534 (R2 = 28,5%; p <0,001) и r= -0,524 (R2 = 27,4%; p <0,001). В III группе статистически значимой связи с возрастом не установлено (r= -0,560; R2 = 31,4%; p = 0,117). Во всех группах обнаружена сильная выраженная связь с этим фактором ОПСС и

УПСС - соответственно в I группе r= 0,747 (R2 = 55,8%; p <0,001) и r= 0,762 (R2 = 58,1%; p <0,001), во II группе r = 0,813 (R2 = 66,0%; p <0,001) и r= 0,769 (R2 = 59,2%; p=0,001), в III группе r= 0,777 (R2 = 60,3%; p=0,014) и r= 0,712 (R2 = 50,6%; p=0,032). Установлено, что ИКф во всех группах связан с возрастом обратной значительной связью - соответственно r= -0,538 (R2 = 28,9%; p <0,001), r= -0,539 (R2 = 29,1%; p=0,046) и r= -0,546 (R2 = 29,9%; p=0,127). Связь ИФИ с возрастом в I группе прямая умеренная (r= 0,446; R2 = 19,9%; p=0,001), во II и III группах связь достигает значительной степени - r= 0,681 (R2 = 46,4%; p=0,007) и r= 0,520 (R2 = 27,1%; p=0,151).

Влияние дозы облучения обнаружено в I и II группах. Выявлена значительная связь с дозой у ДАД (r=0,528; R2 = 27,9%; p=0,095), СДД (Св) (r=0,553; R2 = 30,6%; p=0,078), СДД (Х) (r=0,559; R2 = 31,2%; p=0,078) и СДД (См) (r=0,576; R2 = 33,2%; p=0,063), а также МОК -r=0,561; R2 = 31,4%; p=0,073). Во II группе выявлена прямая связь с дозой у СДД (Св) (r=0,996; R2 = 99,2%; p=0,058) и обратная у ДП (r= -0,998; R2 = 99,6%; p=0,040).

Влияние избыточного веса на состояние гемодинамики изучали по ИМТ и ИР, у которого выявлена связь с жесткостью артериальной стенки [14]. Влияние ИМТ обнаружено только в I группе. Выявлена умеренная связь с этим фактором САД (r= 0,322; R2 = 10,4%; p=0,015) и слабая ДАД и ПД - соответственно r= 0,280 (R2 = 7,8%; p=0,035) и r= 0,280 (R2 = 7,8%; p=0,035). Установлена умеренная связь с ИМТ показателей СДД (Св), СДД (Х) и СДД (См) - соответственно r= 0,352 (R2 = 12,4%; p=0,007), r= 0,357 (R2 = 12,7%; p=0,006) и r= 0,354 (R² = 12,5%; p=0,007). Аналогичная связь с ИМТ выявлена у ИССР (r= 0,303; R² = 9,2%; p=0,022) и ДП (r= 0,308; R2 = 9,5%; p=0,020). Связь КЭК с ИМТ слабая (r= 0,241; R2 = 5,8%; p=0,071), а ИФИ умеренная - r= 0,418 (R2 = 17,5%; p=0,001).

Влияние ИР также выявлено только в I группе. Связь САД с этим показателем прямая умеренная (r=0,350; R2 = 12,2%; p=0,008), связь ДАД и ПД слабая - соответственно r=0,269 (R2 = 7,2%; p=0,043) и r=0,277 (R2 = 7,7%; p=0,037). Связь СДД (Св), СДД (Х) и СДД (См) умеренной степени - r=0,372 (R2 = 13,8%; p=0,004), r=0,370 (R2 = 13,7%; p=0,004) и r=0,371 (R2 = 13,8%; p=0,004). Связь с ИР показателей ДП и ИФИ также умеренная - соответственно r=0,332 (R2 = 11,0%; p=0,012), r=0,334 (R2 = 11,2%; p=0,011) и r=0,446 (R2 = 19,9%; p<0,001). КЭК и КВ слабо связаны с ИР - r=0,276 (R2 = 7,6%; p=0,03 8), r=0,23 8 (R2 = 5,7%; p=0,075).

САД превышает норму всего лишь в 1,2 раза во всех группах. ДАД у ЛПА 1986 г. ниже нормы на 2,1%, у ЛПА 1987 и 1988 гг. ДАД практически соответствует норме. У ЛПА 1986 г. обнаружена связь этих показателей с ИР, коррелирующим с жесткостью сосудов [14]. Повышение жесткости стенок артерий ведет к росту САД и снижению ДАД [15].

ПД повышено у всех обследованных - от 1,8 раза у ЛПА 1986 г. до 2,1 раза у ЛПА 1987 г., причиной является повышенная жесткость артерий, снижающая их буферную способность [16,17]. ПД отражает взаимодействие между сократительной функцией левого желудочка и растяжимостью аорты в момент систолы. Снижение растяжимости аорты увеличивает постнагрузку, что ведёт к развитию гипертрофии левого желудочка и сердечной недостаточности [18]. ПД служит важным показателем в оценке риска развития ИБС у больных с артериальной гипертензией [19], его увеличение может привести к повреждению гематоэнцефалического барьера [20].

Артериальная ригидность является причиной повышения СДД как в крупных сосудах - СДД (Св), так и в периферических - СДД (Х). Нормальные величины для СДД превышены у всех обследованных, что указывает на рассогласованность регуляции сердечного выброса (МОК и СИ), ОПСС и напряжённость механизмов регуляции артериального давления. Статистически значимые связи между этими показателями обнаружены только в I группе. Выявлена сильно выраженная связь СДД (Св) и СДД (См) c ПД - соответственно r= 0,791 (R2 = 62,5%; p<0,001) и r= 0,752 (R2 = 56,6%; p<0,001), и значительная связь между СДД (См) и ПД (r= 0,663; R2 = 44,0%; p<0,001). Связь СДД (Св) с МОК и ОПСС умеренная -соответственно r= 0,316 (R² = 10,0%; p=0,017) и r= 0,318 (R² = 10,1%; p=0,016), с УПСС и СИ связь слабая - r= 0,244 (R2 = 6,0%; p=0,067) и r= 0,286 (R2 = 8,2%; p=0,031). Связь СДД (См) с МОК, УПСС и СИ слабая - соответственно r= 0,276 (R2 = 7,6%; p=0,037), r= 0,279 (R2 = 7,8%;

p=0,036) и r= 0,247 (R2 = 6,1%; p=0,064), с ОПСС умеренная r= 0,357 (R2 = 12,7%; p=0,006). Выявлена сильно выраженная обратная связь МОК и СИ с ОПСС - соответственно r= -0,767 (R2 = 58,9%; p<0,001) и r= -0,777 (R2 = 55,5%; p<0,001) и с УПСС - r= -0,745 (R2 = 55,5%; p<0,001) и r= -0,715 (R2 = 51,1%; p<0,001).

Выявленная в исследовании взаимосвязь между СДД (Св), СДД (См) c ПД сопоставима с корреляционной связью между СДД и ПД, а также сердечным выбросом и ОПСС у пожилых людей, проживающих вблизи урановых хвостохранилищ [21].

От величины СДД зависит степень перфузии жизненно важных органов (мозг, сердце и лёгкие). СДД связано с МОК и ОПСС и может служить маркером поражения сердечной мышцы при артериальной гипертензии [22].

Обратная связь МОК (-0,534; p <0,001) и СИ (-0,524; p <0,001) с возрастом свидетельствует о снижении насосной функции сердца из-за снижения частоты сердечных сокращений и ударного объёма, обусловленной состоянием миокарда и жесткостью сосудистой стенки в пожилом возрасте [23]. Повышенное ОПСС и низкие МОК и СИ у ЛПА являются признаком гипокинетического типа центральной гемодинамики. Это говорит о снижении систолической функции миокарда и, как следствие, о недостаточной оксигенации органов и тканей организма [8]. Пожилой возраст является основным фактором повышения ригидности артериальной стенки, вместе тем такие изменения встречаются и у молодых людей и рассматриваются как синдром преждевременного старения [24]. Синдром раннего старения выявлен и у ЛПА [2,4,25-27]. Методом сравнения ИКф с ИКд установлено, что у ЛПА 1986 г. ИКф опережает ИКд на 7,6%, то есть соответствует более старшему возрасту, что обозначается как преждевременное старение. У ЛПА 1987 г. ИКф меньше должного на 2,2% - замедленное старение, а у ЛПА 1988 г. опережает должный возраст всего на 0,5% и практически совпадает с ИКф. Обнаружена значительная связь ИКф с типом саморегуляции кровообращения (ИССР) в I группе -r=0,505 (R2 = 25,5%; p<0,001), во II и III группах -соответственно r=0,509 (R2 = 25,9%; p=0,063) и r=0,598 (R2 = 35,7%; p=0,089).

У всех ЛПА выявлены сосудистый тип саморегуляции кровообращения и гипокинетический тип центральной гемодинамики, наиболее экономичные за счёт широкого диапазона гомеостаза, что подтверждается сильно выраженной прямой связью ИФИ с ИССР в I группе (r=0,818; R2 = 66,9%; p<0,001) и значительной во II и III группах - соответственно r=0,664 (R2 = 44,1%; p=0,010) и r=0,710 (R2 = 50,4%; p=0,032), и обратной сильно выраженной взаимосвязью между ИССР и КВ: в I группе = -0,895 (R2 = 80,2%; p<0,001), во II и III группах - r= -0,918 (R2 = 84,2%; p<0,001) и r= -0,894 (R2 = 84,2%; p<0,001).

Значения ВИК у ЛПА 1986, 1987 и 1988 гг. составляют соответственно -106,7; - 117,6 и -114,5 усл. ед., что свидетельствуют о выраженном повышении тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.

Обсуждение

В результате исследования выявлены статистически значимые различия между дозами облучения ЛПА разных периодов участия в АВР (p<0,001), а также между САД (p=0,072), СДД (Св) (p=0,076), СДД (Х) (p=0,098), СДД (См) (p=0,078) и ДП (p=0,063). Установлено, что изучаемые факторы (возраст, ИМТ, ИР и доза облучения) наиболее выраженное влияние оказывают на состояние функциональных возможностей кардиоваскулярной системы у ЛПА 1986 г. Исследования показали, что главной причиной является преждевременное старение сосудов. Фактический индекс кровообращения на 7,6% выше ожидаемого возрастного показателя.

Снижение эластичности сосудистой стенки аорты приводит к развитию изолированной систолической гипертензии. Повышение жесткости сосудистой стенки ведёт к увеличению ПД, за счёт роста САД снижения ДАД, гипертрофии левого желудочка, вследствие чего снижается сердечный выброс, обеспечивающий функционирование жизненно важных органов (мозг, сердце, лёгкие), и развивается диастолическая сердечная недостаточность [28]. Поддержание достаточного уровня кровоснабжения обеспечивается повышением ОПСС и

УПСС, что характерно для выявленных у ЛПА сосудистого типа саморегуляции кровообращения и гипокинетического типа центральной гемодинамики. Для гипокинетического типа гемодинамики характерно наиболее экономичное расходование резервов сердечно-сосудистой системы (КЭК>N), но у пожилых людей экономичность достигается за счёт напряжения компенсаторно-приспособительных механизмов (KB Радиационно-индуцированные болезни сердца (РИБС), вызванные лучевой терапией новообразований грудной клетки, относятся к структурным и функциональным повреждениям сердца [32] и могут проявляться спустя более чем 10 лет бессимптомного течения заболевания, вследствие чего раннее выявление радиационно-индуцированной кардиомиопатии не превышает 10% [33]. Структурные изменения миокарда были выявлены и у ЛПА, умерших от острой лучевой болезни. Ранняя диагностика состояния функциональных возможностей КВС и своевременное лечение позволят снизить риски поражения органов мишеней сердечно-сосудистой системы. Заключение У всех ЛПА выявлены сосудистый тип саморегуляции кровообращения, гипокинетический тип центральной гемодинамики и выраженная активность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Статистически значимая связь между изучаемыми факторами и состоянием функциональных возможностей кардиоваскулярной системы выявлена только у ЛПА 1986 года участия. Основной причиной снижения функциональных возможностей является преждевременное старение сосудов. Показано, что интегральные показатели состояния кардиоваскулярной системы ПД, СДД, ОПСС, ДП и ИФИ могут рассматриваться как предикторы развития сердечно-сосудистых заболеваний. Целесообразно использование этих показателей и при мониторинге пациентов с онкологической патологией после лучевой терапии для раннего выявления радиационно-индуцированной ИБС. Вклад авторов. Н.А. Мешков: концепция и дизайн исследования, анализ материала, статистическая обработка данных, написание текста статьи; Т.А. Куликова: сбор, обработка и первичный анализ материала, введение, ответственность за целостность всех частей статьи; В.А. Солодкий: обсуждение концепции и дизайна исследования; Е.А. Вальцева: обсуждение введения, редактирование, ответственность за целостность всех частей статьи. Финансирование. Исследование не получило внешнего финансирования. Декларация по этике. Данное исследование основано на материалах РосМЭС при ФГБУ РНЦРР и поэтому не требовало одобрения этического комитета.