Функционирование термина "environment" в языках для специальных целей: фреймовый анализ

Автор: Суханова Ангелина Сергеевна

Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology

Рубрика: Язык, культура, общество

Статья в выпуске: 4 т.12, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается функционирование термина "environment" в технической и гуманитарной научных областях в английском языке. Главной задачей является построение фрейма, обозначаемого словом "environment", на основе фреймового подхода к описанию семантики слова, применении этимологических данных, языковых корпусов и поиск сходств и различий в структуре полученного фрейма в зависимости от принадлежности текста к определенной теме научного дискурса. Фреймовый подход к исследованию семантики слова позволяет получить более полное и точное представление о многообразии смыслов данного слова в англоязычной научной картине мира. Исследование проводится на материале текстов статей научной платформы Science Direct и Британского национального корпуса. Обнаружено использование лексемы "environment" и проявление слотов связанного с ней фрейма в контекстах, затрагивающих экологическую тематику, медицину, биологию, экономику, психологию, компьютерную технику и другие области специального дискурса. Структура фрейма "environment" представлена графически, определен набор базовых слотов и их возможное содержание, продемонстрированы различия и выявлены сходства в строении фрейма, когда "environment" является термином. В результате исследования были выявлены основные параметры фрейма: принадлежность физическому или нематериальному пространству, варьирование физических масштабов от микро- до макромира, а также единая структура, сохраняющаяся вне зависимости от специализации текста, в которую входят окружающие факторы, объект и взаимодействие между ними.

Фрейм, концепт, языки для специальных целей, специальный дискурс, этимология, языковые корпусы

Короткий адрес: https://sciup.org/147229723

IDR: 147229723 | УДК: 811.111: | DOI: 10.17072/2073-6681-2020-4-44-53

Текст научной статьи Функционирование термина "environment" в языках для специальных целей: фреймовый анализ

В основе любой коммуникации лежат языковые единицы, которые выражают представления о мире посредством структур знаний, характеристики которых варьируются в зависимости от социокультурных факторов, личного опыта коммуникантов или сообщества в целом.

Согласно теоретическим установкам когнитивной науки, язык служит «когниции, под кото-

рой… понимается как научное, так и обыденное познание мира, реализующееся в процессах его концептуализации и категоризации. Оно выливается в языковое оформление разных структур знания» [Кубрякова 2009: 5]. С когнитивной точки зрения рассматривается не только язык общего пользования, но и языки для специальных целей: «Основные принципы, регулирующие коммуникативную деятельность и языковую структуру, согласованы с фоновыми знаниями, составляющими социокультурный и индивидуальный опыт коммуникантов. В профессиональной коммуникации к этому добавляются научные и специальные знания и профессиональный опыт» [Новодранова 2007: 138].

Слово может изменить значение, переходя из сферы общеупотребительной в специальную. И. В. Арнольд отмечает, что «значение изменяется в связи с развитием и изменением обозначаемого» [Арнольд 1973: 67]. Чаще всего при образовании терминов мы наблюдаем сужение значения. Кроме того, согласно мнению В. М. Лей-чика, «термин появляется и совершенствуется в процессе … развивающегося познания. В свою очередь термин “материализуется в речи”, точнее в дискурсе» [Лейчик 2007: 125]. Иными словами, термин, который был определен Г. О. Винокуром как слово в особой функции [Винокур 1939: 5], является динамически развивающимся языковым элементом, который отсылает к специальному понятию. Л. А. Манерко отмечает, что «терминологическая номинация, будучи разновидностью общеязыковой номинации, осуществляется в соответствии с едиными, общеязыковыми принципами и представляет собой преднамеренный и целенаправленный процесс, который связан с познанием и коммуникацией» [Манерко 2000: 18]. Термины, таким образом, обладают потенциалом для активации различных уровней структуры знания, таких как скрипты, сценарии, когнитивные модели и фреймы, и выполняют функцию передачи информации.

Фреймы, определенные М. Минским как «структура данных для представления стереотипной ситуации» [Минский 1979: 7], репрезентируют знания о мире, а также знания о системе языка (в том числе сочетаемости слов при построении предложения) (см. [Минский 1979]). Фреймы практически бесчисленны и взаимосвязаны. Американский лингвист Ч. Филлмор использует фреймы при описании групп слов, которые «удерживает вместе то, что они мотивируются, определяются и взаимно структурируются особыми унифицированными конструкциями знания или связанными схематизациями опыта» [Филлмор 1988: 54]. Фрейм категоризует опыт и знания, приобретаемые человеком в тече- ние жизни: «слово представляет собой определенную категоризацию опыта и в основе каждой категории, выраженной словом, лежит мотивирующая ситуация (мотивирующий, фоновый контекст)» [Колесник 2002: 58]. Исследователь Е. Г. Беляевская кроме ситуативных и классификационных фреймов выделяет объектный фрейм (или микрофрейм), «который структурирует знание о некотором отдельно взятом объекте, предмете, процессе или явлении» [Беляевская 2018: 348]. В своих более ранних работах Е. Г. Беляевская предлагает считать микрофреймом лексическое значение слова, так как оно включает в себя полный комплекс знаний об обозначаемом, который существует в данном социуме в данный исторический период, имеет потенциальные и ассоциативные признаки и закреплен в языковой форме (см. [Беляевская 1992]). Такой микрофрейм отражает единство семантики и прагматики и при этом отличается от фрейма целостной ситуации. Следует также учитывать, что лексическое значение слова помимо «константности» обладает вариативностью ввиду «разнообразия референтов, внеязыковых факторов, возможности использовать наименование во вторичной номинации» [Беляевская 1987: 50].

Фрейм может быть врожденной или усвоенной из опыта когнитивной информацией и «лежит в основе категории, называемой словом» [Харитончик 1992: 121]. В рамках языка для специальных целей (ЯСЦ) фрейм будет отличаться от связанного с тем же словом фрейма, существующего и воспринимаемого в языке для общих целей (ЯОЦ). Отмечая возможности применения фреймового анализа в исследовании терминологии, П. Фабер пишет: «Чтобы отразить весь объем значения, концепты должны рассматриваться в контексте события, характерного для специализированной области. В этом смысле “фрейм” является конструктом, помогающим не только определить концепты… но и их положение внутри контекста, где категории связаны друг с другом» [Faber 2005].

Для исследования в нашей работе было выбрано английское слово “environment”, так как оно имеет много значений и употребляется в различных контекстах: от экологических проблем до настроения окружающих людей. К понятию “environment” относятся одушевленные существа и все, что их окружает, в том числе физические, химические свойства внешнего мира, а также социальное окружение. При этом такое окружение оказывает воздействие не только на физическое, но и на психологическое состояние и поведение человека. Также в ЯСЦ “environment” может выступать в качестве термина.

Слово “environment” происходит от французского “environner” со значением «окружать». Уже с 1382 г., согласно The Oxford English Dictionary (OED), появляются первые упоминания “environ” в источниках, с 1513 г. глагол “to en-vire” в значении “to turn round”, затем с 1603 г. глагол “to environ” имеет уже больше значений: “to form a ring round, surround, encircle”, “fig. circumstances or conditions”, “to include”, “of persons: to form a ring around, stand round”, “to be stationed round, as guards”, “to beset”, “to travel about”. С 1665 г. отмечено использование существительного во множественном числе “environs” в значении “outskirts, surrounding districts, of a town”, и с 1823 зарегистрировано значение “surrounding” [OED 1933].

В значении “the aggregate of the conditions in which a person or thing lives” («совокупность условий, в которых находится человек или предмет») слово впервые используется Томасом Карлайлом в 1828 г. для перевода с немецкого языка “Umgebung” в произведении Гёте. Т. Карлайл впервые использует его не для обозначения просто окружения или контекста, но для реального и ощутимого воздействия этого окружения на человека или предмет. Это было связано с возобновлением в начале XIX в. обмена литературными и философскими идеями между Германией и Великобританией и появлением новых понятий и терминов. Сочетание интеллектуального, лингвистического и международного в создании “environment” представляет собой попытку объединения множества референтов в едином концепте, который в определенной степени будет внутренне противопоставлен редукционистской логике механицизма (см. [Jessop 2012]). В XIX в. «идея множественности внешних условий или обстоятельств постепенно сменялась идеей единого окружения» [Pearce 2010: 241]. Немалую роль в этом также сыграл Герберт Спенсер благодаря своей работе «Основы психологии» (Principles of psychology), вышедшей в 1855 г., где рассматривается взаимоотношение между организмом и его окружением (environment). Хотя в данной работе “environment” и “circumstances” используются в качестве синонимов, к концу века “environment” набирает популярность как термин (см. [Pearce 2010]).

В современном английском языке это значение сохранилось. Оксфордский словарь английского языка дает следующее определение слова: “The surroundings or conditions in which a person, animal, or plant lives or operates” [Oxford Dictionaries 2016], т. е. «окружение или условия, в которых проходит жизнь или деятельность человека, животных или растений». Эти «окружение» и «условия» представляют собой целостность, которая прослеживается в контекстах, где употребляется данное слово.

Анализ данных Британского национального корпуса (“British National Corpus”) показал, что в большинстве случаев “environment” связан с природным миром, в который входят земля, вода, воздух, растительный и животный мир и на который оказывает влияние деятельность человека. На данное значение указывает частотность употребления слова “environment” в контекстах, связанных с проблемами экологии и защиты окружающей среды. Однако «окружающая среда» – это не только окружающий человека природный, но и созданный людьми материальный мир. Поэтому в это понятие можно включить искусственную, т. е. техногенную среду – здания, сооружения и т. д.

Из данных корпуса мы обнаруживаем возможности сочетаемости “environment” в препозиции “environment” с атрибутивными существительными и прилагательными, такими как “business”, “management”, “physical”, “work”, “local”, “natural”, “economic” и др. Из существования в языке таких словосочетаний можно заключить, что целостность факторов окружения дополняют также нематериальные факторы.

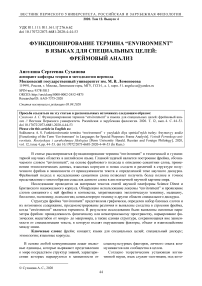

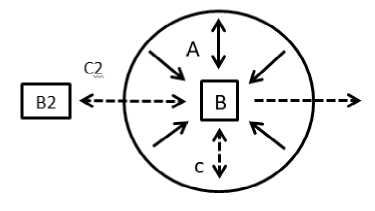

Таким образом, “environment” представляется в виде целостного комплекса условий и факторов, в окружении которого находится некий объект, совершающий деятельность, и при их взаимодействии ожидается некий результат. Другими словами, “environment” имеет вид события и поддается описанию в виде фрейма. Наглядно структуру фрейма “environment” можно представить в виде схемы на рис. 1.

Рис. 1. Структура фрейма “environment”

Fig. 1. Structure of the Frame ‘Environment’

На данной схеме А представляет факторы и условия, формирующие окружение (среду) существования объекта, В – объект воздействия и субъект действия (в зависимости от направленности влияния) и С – результат взаимодействия и взаимовлияния А и В . Эти элементы формируют основные слоты фрейма “environment”, которые в зависимости от типа дискурса, темы, контекста получают различное наполнение лексическими единицами.

В языках для специальных целей содержание слотов и значимость отдельных компонентов в схеме фрейма будет отличаться в зависимости от выбранной специализации текста.

Количественный анализ Британского национального корпуса (BNC) показал, что в около 50 % случаев “environment” используется в значении природной окружающей среды или экологической ситуации, присущей определенному месту, например: “...Without the greenhouse effect warming the environment there would be no life on Earth...” (BNC) или «...the cost of a cleaner environment may sometimes be fewer jobs in dirty in-dustries...» (ibid.).

В специализированных текстах в области биологии и экологии “environment” является термином и используется в значениях:

«(1) The external conditions, resources, stimuli etc. with which an organism interacts.

-

(2) The external surroundings including all of the biotic and abiotic factors that surround and affect the survival and development of an organism or population.

-

(3) The totality of the surrounding conditions and elements in an individual» [Biology Online Dictionary].

Рассмотрим пример из журнала New Internationalist:

“…Gas also produces less pollutants than oil or coal – which generate large amounts of sulphur and nitrogen dioxide that end up as acid rain. Nuclear power carries the risk of accidents and produces radio-active waste which will pollute the environment for centuries. There is no totally ‘green’ energy source and if we want to help the environment we must be sparing with what we use and campaign for renewable energy sources – like wind, wave and solar power – to be invested in and taken more seriously…” (BNC)

Факторы, составляющие окружение (слот А), выражены с помощью “sulphur, nitrogen dioxide, radio-active waste”. О том, что это не нормальное состояние среды, становится ясно из стремления “to help the environment”, имплицитно в тексте отражен объект, которому угрожает опасность (слот В) – человек и его деятельность (к примеру, использование нефти, угля и ядерной энергетики), отражен и результат такого взаимодействия (слот С) – “radio-active waste which will pollute the environment for centuries” и “acid rain”, которые становятся характеристиками для слота окружающих факторов А.

Стоит отметить, что “environment” в данном контексте обретает смысл природной среды в глобальных масштабах. Оно имеет смысл естественных условий существования и деятельности человека на Земле, противопоставленных дея- тельности человека. Общая структура фрейма сохранена.

В следующем примере из статьи “Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in the freshwater aquatic environment” мы вновь имеем дело с “environment” в экологическом дискурсе:

“…Although PPCPs are detected in the freshwater environment at relatively low concentrations, many of them and their metabolites are biologically active and can impact non-target aquatic organisms. Several studies have examined the effect of PPCPs on non-target organisms especially fish. The exposure of goldfish (Carassius auratus) to waterborne gemfibrozil at an environmentally relevant concentration over 14 days resulted in a plasma bioconcentration factor of 113…” (Sience Direct)

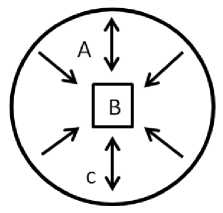

Однако в этом случае смысл слова иной, на что указывает содержание слотов фрейма. Во-первых, масштабы действия факторов окружения ограничены с помощью определения “freshwater” (слот А). В него входят также “PPCPs and their metabolites”. Далее определены объект – “nontarget aquatic organisms” (слот В) и эффект воздействия среды на объект – “resulted in a plasma bioconcentration factor of 113” (слот С). Примечательно не только изменение масштабов, но и односторонность воздействия вредных веществ на морские организмы. Стоит уточнить, что появление такого фактора, как вредные вещества, обусловлено существованием еще одного объекта, который воздействует на среду, не находясь в ней, но результаты воздействия неблагоприятны и для этого объекта. Другими словами, нам необходимо в данном случае уточнить схему фрейма, как представлено на рис. 2.

Рис. 2. Структура фрейма “environment” с влиянием со стороны внешнего объекта Fig. 2. Structure of the Frame ‘Environment’ with the Influence from an External Object

В данную схему включены потенциальный объект В2, производящий воздействие на всю среду А (человек использует химические вещества, неестественные для среды), а также потенциальный эффект С2 (вероятная опасность для человека), вызванный эффектом С1. Из-за ограничения в физическом масштабе второй объект оказывается вынесен за пределы своего окружения (“environment”), поскольку в этом случае указан физический смысл. Но это не исключает эффекта воздействия факторов А на В2.

Примерно в 40 % примеров из корпуса BNC исследуемое слово имеет значение условий, не относящихся к физическим: к примеру, «...either at the surgery or at your home. The home environment is private, you don’t have to drive back» (BNC) или «...Trends affecting the research library environment in the 1990s...» (ibid.).

Со словом “environment” обнаруживается множество сложных наименований, выражающих термины и понятия разных гуманитарных наук, такие как: “social environment”, “home environment”, “business environment”, “learning environment” и др. Согласно Л. А. Манерко, детализация или уточнение понятия указывает на его субкатегориальный характер в иерархии наименований объектов. В словосочетании, имеющем бинарную структуру, обнаруживается стержневой компонент, отражающий систему знаний о категории, и зависимый, который выполняет функцию дифференциации нового знания от имеющихся концептов. «В этом случае наблюдается трансформация схемы образа объектов и многих типов когнитивных связей, которые могут лежать в основе расширения объема категории» [Манерко 2000: 35]. Здесь стержневым компонентом является “environment”, который дифференцируется с помощью определений, часто обозначающих нематериальные условия.

Несомненно, не только человек влияет на окружающую среду и свое окружение, но и окружающая обстановка оказывает влияние на человека и его поведение. Поведение – это «присущее живым существам взаимодействие с окружающей средой, включающее их двигательную активность и ориентацию по отношению к этой среде» [БЭС]. Поведение человека «осуществляется в двух средах – физической и социальной. Следует подчеркнуть, что социальной средой является не просто совокупность людей как физических тел, а характеризующая культуру данной социальной группы система эмоциональных (непосредственных) и региональных (опосредованных) отношений между людьми» [Реан 2002: 150]. На развитие человека в обществе влияет “social environment”. В книге “Children and families in the social environment” американский автор Джеймс Гарбарино рассуждает о развитии ребенка с учетом его упрощенного восприятия мира и говорит о том, что личность в общем смысле слова определяется как уникальная комбинация индивидуального опыта, реакции на окружающее общество и восприятие самого себя (см. [Garbarino, 1982]).

Указанные выше понятия включают оба фактора – как физическую, так и социальную среду, поскольку социальный аспект необходимо связан с физическим окружением, а культуру часто рассматривают как «средство приспособления общества к природной среде» [Кравченко 2003: 57].

Рассмотрим пример подобного употребления “environment” в значении особых условий, не относящихся к экологии места:

“…The need to meet information needs across national boundaries raises telecommunications and linguistic issues. The wider ‘family’ may also provide expertise in a new methodology or technology, or examples for a benefit case. In the last decade many large organisations have highlighted the ability to respond to a changing business environment rapidly as a factor critical to their survival. The ability to respond constructively to frequent reorganisations and a moving requirements target has become part of life. One tangible response to the need for improved responsiveness has been a change in approach to how organisational structures facilitate the company’s mission…” (BNC).

В данном контексте мы можем видеть содержание слота А (окружающие факторы): ‘need to meet information needs’, ‘telecommunications and linguistic issues’, ‘In the last decade’, ‘respond to a changing… rapidly’, ‘factor critical to their survival’, ‘frequent re-organisations’, ‘moving requirements target’, ‘need for improved responsiveness’. Объект также выражен в контексте: ‘large organisations’. Возможный эффект воздействия среды на организации выражен с помощью ‘a factor critical to their survival’. Структура фрейма не претерпевает заметных изменений, меняется только лексико-грамматическое содержание слотов, однако, чтобы восполнить информацию, не выраженную в контексте, требуются дополнительные знания, связанные с определением “business”. Словосочетание “business environment” является термином в области экономики и связанных науках и может быть определен следующим образом: “…The combination of internal and external factors that influence a company’s operating situation…” [Hans 2018: 67]. Далее в словарной статье уточняются факторы, относящиеся к “business environment”: клиенты и поставщики, конкурентоспособность, владельцы, используемые технологии, законодательство и деятельность государства, тенденции на рынке, в социуме, в экономике. В следующей статье автор приводит синоним для “environment” непосредственно в контексте:

“…The government should create the business environment (conditions) that will promote investment, job creation, increased productivity, and more. The fact is that good (healthy) functioning economy is the fundamental essence of quality business environment…” (Science Direct).

В данном контексте подробно выражено содержание слота окружающих факторов. Содержание остальных слотов остается имплицитным. Если бы мы представили фрейм “business environment”, его структура осталась бы такой же, как изображена на рис. 1, однако лексическое наполнение значительно отличается. Исследуемый нами фрейм переходит от физических условий к комплексу условий как физических, так и социальных.

При дальнейшем изучении текстов гуманитарных областей мы обнаруживаем, что “environment” способен иметь значение психологических и эмоциональных условий, еще более удаленных от физических факторов.

“…A stimulating family environment provides opportunities for education and exploration in addition to providing warmth and emotional support <…> When the family environment is characterized by disruption, however, child development and family interaction patterns can be altered leading to socio-emotional and psychological difficulties for the child…” (Beasley 2008: 1)

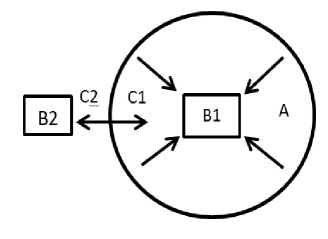

В слоте факторов окружения А сначала оказываются характеристики “stimulating”, “opportunities for education and exploration”, “warmth and emotional support”, затем “disruption”, “altered… interaction patterns”. Объектом В внутри этого круга факторов является в первую очередь ребенок, семья относится и к объекту, и к источнику факторов окружения. Выражены результаты взаимодействия С: “emotional support” в первом случае и “psychological difficulties”. Здесь следует отметить, что результаты взаимодействия объекта с окружающими факторами выходят за рамки самого окружения, как было в случае с экосистемой, из которой человек не имеет выхода. Мы наблюдаем в большей мере одностороннюю ситуацию воздействия окружения на объект. Скорректируем структуру фрейма (рис. 3).

Рис. 3. Структура фрейма “environment” с влиянием на внешнюю среду Fig. 3. Structure of the Frame ‘Environment’ with the Influence on the External Environment

Эффект воздействия на объект потенциально изменяет его свойства, которые далее выходят за пределы “environment”, ограниченного с помощью определения “family”. Пунктирной линией изображен обратный эффект от объекта внутри “environment”. Иллюстрируемая ситуация относится к нематериальной обстановке, психологическим факторам и воздействию на материальный объект.

По данным анализа “environment” из корпуса BNC, примерно в 3–5 % случаев “environment” используется для обозначения физических условий, но не в экологическом дискурсе. В таком значении мы находим исследуемое нами слово в следующем примере:

“…Not only is the local field acting on the nucleus altered by environment , it is also sensitive to molecular motion, and it has been observed that as the molecular motion within a sample increases, the resonance lines become narrower…” (BNC)

В данном контексте (заглавие источника “Polymers – The chemistry and physics of modern materials”) “environment” не используется в качестве термина, поскольку не служит для обозначения специального понятия. Масштабы, по сравнению с рассмотренными выше ситуациями, значительно сокращаются до уровня молекулы, объектом становится “nucleus”, окружающие факторы невозможно установить из ближайшего контекста, представленного в корпусе, однако очевидно их воздействие на объект.

Еще около 3–5 % примеров из Британского национального корпуса указывают, что слово используется в области компьютерных технологий. В этой области “environment” является неким виртуальным пространством, структурой программы, внутри которой оперирует пользователь, и часто используется в значении операционной системы, как в следующих примерах:

“…Microsoft is said to be impatient at the lack of applications for its Pen Windows operating environment , and the two will promote ‘Plug and Play’ to make software and hardware easier to integrate and use...” (ibid.)

“…Guide source files are therefore textual, to allow the use of most UNIX tools. The ideal would be an accepted official standard format, accepted by all tools that might process documents. Since this does not exist, the next best, in a UNIX environment , is the troff style of embedded mark-up, which is something of a de facto UNIX standard…” (ibid.)

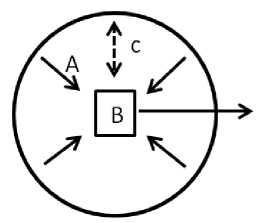

В некоторых текстах встречается термин “environment variable”: “Environment variables are values that impact the processes and behavior of running computer systems and OS environments” [Techopedia]. Во всех случаях мы имеем дело с виртуальным пространством, где набором фак- торов будут “environment variables” (так называемые «переменные среды»), а объектом – программа или пользователь. Фрейм такой ситуации можно также упрощенно представить на рис. 4.

Объединив полученные данные, мы можем дополнить изначально предложенную схему фрейма “environment” (рис. 4) так, чтобы она отражала имплицитную информацию.

Рис. 4. Дополненная на основе исследования контекстов структура фрейма “environment” Fig. 4. Detailed Structure of the Frame ‘Environment’ Based on the Context Study

Фреймовый подход позволяет раскрыть структуру знания, содержащегося в лексической единице, и каждый лексико-семантический вариант может быть представлен микрофреймом. Термин можно также представить в виде фрейма, поскольку термин категоризирует профессиональный опыт в той или иной области знаний.

Слово “environment” встречается в различных типах специального дискурса: от экологического до информационных технологий. В некоторых научных областях “environment” может быть термином или входить в состав словосочетаний, являющихся термином.

В ходе исследования было выявлено, что “environment” может приобретать значение от наиболее материального, физического мира (в экологическом дискурсе) до нематериального (психология) и виртуального пространства (в сфере информационных технологий). Масштабы фрейма варьируются от глобальных (в экологическом дискурсе) до микромира (физика и химия).

Хотя содержание слотов фрейма претерпевает изменения в зависимости от специализации текста, он сохраняет общую структуру, представленную факторами окружения, объектом и результатом их взаимодействия.

FUNCTIONING OF THE TERM ‘ENVIRONMENT’

IN LANGUAGES FOR SPECIAL PURPOSES: FRAME ANALYSIS

Angelina S. Sukhanova

Postgraduate Student in the School of Translation and Interpretation

Lomonosov Moscow State University

ResearcherID: AAO-7375-2020

Submitted 08.09.2020

Список литературы Функционирование термина "environment" в языках для специальных целей: фреймовый анализ

- Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка: учеб. для ин-тов и фак. ин. яз. М.: Высшая школа, 1973. 348 с.

- Беляевская Е. Г. Семантика слова: учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз.: для изучающих англ. яз. М.: Высш. школа, 1987. 128 с.

- Беляевская Е. Г. Семантическая структура слова в номинативном и коммуникативном аспектах: дис. ... д-ра филол. наук. М., 1992. 401 с.

- Беляевская Е. Г. Типология фреймов в конструировании языковой системы и дискурса // Когнитивные исследования языка / гл. ред. серии Н. Н. Болдырев; М-во обр. и науки РФ, Рос. акад. наук, Ин-т языкознания РАН, Тамб. гос. ун-т имени Г. Р. Державина, Рос. ассоц. лингвистов-когни-тологов. М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2008. Вып. XXXIV: Cognitio и Communicatio в современном глобальном мире: материалы VIII Международного конгресса по когнитивной лингвистике, 10-12 окт. 2018 г. / отв. ред. вып. Л. А. Манерко. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова: Неолит, 2018. С. 346-349.

- БЭС - Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М.Прохоров. URL: https://www.ve-du.ru/bigencdic (дата обращения: 01.09.2019).

- Винокур Г. О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // Труды Московского института истории, философии и литературы: сб. ст. по языковедению. М., 1939. С. 3-54.

- Кравченко А. И. Культурология: учеб. пособие для вузов. 4-е изд. Серия: «Gaudeamus». М.: Академический Проект: Трикста, 2003. 496 с.

- Кубрякова Е. С. В поисках сущности языка // Вопросы когнитивной лингвистики. 2009. № 1. С. 5-12.

- Колесник Н. В. Фреймовая семантика Ч. Филл-мора // Язык, сознание, коммуникация: сб. ст. / отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. М.: МАКС Пресс, 2002. Вып. 22. С. 58-65.

- Лейчик В. М. Когнитивное терминоведение -пятый этап развития терминоведения как ведущей научной дисциплины рубежа XX-XXI веков // Когнитивная лингвистика: новые проблемы познания: сб. науч. тр. / под ред. Л. А. Манерко; Ин-т языкознания РАН; Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина. М.: Рязань, 2007. Вып. 5. С. 121-132.

- Манерко Л. А. Категоризация в языке науки и техники // Когнитивные аспекты языковой категоризации: сб. науч. тр. / отв. ред. Л. А. Манерко. РГПУ им. С. А. Есенина. Рязань, 2000. С. 30-37.

- Манерко Л. А. Язык современной техники: ядро и периферия. Рязань: РГПУ им. С. А. Есенина, 2000. 140 с.

- Минский М. Фреймы для представления знаний: пер. с англ. М.: Энергия, 1979. 152 с.

- Новодранова В. Ф. Типы знания и их репрезентация в языке для специальных целей (LSP) // Когнитивная лингвистика: новые проблемы познания: сб. науч. тр. / под ред. Л. А. Манерко; Ин-т языкознания РАН; Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина. М.: Рязань, 2007. Вып. 5. С. 136-140.

- Реан А. А. и др. Психология человека от рождения до смерти / под общ. ред. А. А. Реана. Серия: «Психологическая энциклопедия». СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002. 656 с.

- Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. Когнитивные аспекты языка. М.: Прогресс, 1988. С.52-92.

- Харитончик З. А. Способы концептуальной организации знаний в лексике языка // Язык и структуры представления знаний: сб. науч.-ана-лит. обзоров. М.: 1992. С. 98-123.

- Faber P. Framing Terminology: A Process-Oriented Approach. / P. Faber, C. Linares, M. Expósito // Meta: Journal des traducteurs, 50(4), 2005. URL: https: //www.researchgate.net/publication/237421727_ Framing_Terminology_A_Process-Oriented_Appro-ach (дата обращения: 06.08.2020). doi 10.7202/ 019916ar.

- Garbarino J. Children and Families in the Social Environment. New York: Aldine Publishing Company, 1982. 392 p.

- Hans V. B. Business Environment - Conceptual Framework and Polices // International Educational Scientific Research Journal, 2018. Vol. 4, Issue 3. P. 67-74. URL: https://www.researchgate.net/publi-cation/324280605_Business_Environment_-_Conce-ptual_Framework_and_Polices (дата обращения: 06.08.2020).

- Jessop R. Coinage of the term environment: a word without authority and Carlyle's displacement of the mechanical metaphor // Literature Compass, 2012. Vol. 9, issue 11. P. 708-720. URL: https://on-linelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1741-4113-2012.00922.x (дата обращения: 06.08.2020).

- Oxford Dictionaries. Oxford University Press. 2016. URL: http://www.oxforddictionaries.com (дата обращения: 01.09.2019).

- Pearce T. From 'circumstances' to 'environment' : Herbert Spencer and the origins of the idea of organism - environment interaction // Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences. 2010. Vol. 41, issue 3. P. 241-252.

- Techopedia. URL: https://www.techopedia.com/-definition/15664/environment-variable (дата обращения: 07.09.2019).

- OED - The Oxford English Dictionary being a corrected re-issue with an introduction, supplement, and bibliography of a new English dictionary on historical principles founded mainly on the materials collected by the Philological Society / Oxford at the Clarendon Press, 1933. Vols. II, III, VII, X.