Футляры-хранилища для инструментов у кочевников гунно-сарматского времени на Алтае

Автор: Мыльников В.П., Тишкин А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

Комплекс стадий и операций по изменению формы материала с применением всех видов инструментов с режущими лезвиями составляет процесс обработки дерева резанием. Для изготовления каждого вида деревянных изделий деревообработчики использовали определенный состав (набор) инструментов, многие виды которых были по сути универсальными, так как могли применяться для выполнения нескольких операций. Первые специализированные наборы из десятков деревообрабатывающих инструментов для первичной и вторичной обработки материала выделены исследователями при анализе комплексов каменных орудий, происходящих из неолитических поселений Урала. Он выявил, что для «черновой» - первичной - обработки древесины применяли топоры, долота, скребла, пилы (видимо, пластины с зазубренными краями). Для вторичной - «производства беловых отделочных и гравировальных работ» - использовали струги, строгальные ножи, сверла, развертки, резчики, резцы. Столь широкий ассортимент орудий позволил исследователям оценить уровень развития деревообработки в эпоху развитого неолита и реконструировать основные операции первичной (рубка, отеска) и вторичной (грубое строгание, скобление-выравнивание, чистовое строгание, заглаживание и полировка, резьба и гравировка) обработки поверхности древесины. Трудами наших предшественников по результатам трасологического анализа деревянных предметов со следами орудий обработки и данным этнографических наблюдений и экспериментальных разработок установлено, что у древних мастеров Северной и Центральной Азии бытовали следующие виды деревообрабатывающих инструментов: рубящие, ударные, комплексного действия, режущие и их разновидности. Деревообработчики гунно-сарматского времени, как и современные мастера, для хранения инструментария изготавливали специальные хранилища-коробочки.

Гунно-сарматское время, технология обработки дерева, футляры-хранилища для инструментария

Короткий адрес: https://sciup.org/14522246

IDR: 14522246 | УДК: 903.01.09

Текст научной статьи Футляры-хранилища для инструментов у кочевников гунно-сарматского времени на Алтае

Металлические деревообрабатывающие инструменты раннего железного века обладают худшей сохранностью по сравнению с каменными орудиями и к тому же очень редко встречаются при раскопках археологических памятников [Акишев А.К., 1984, с. 10; Моргунова, 1994, с. 167]. Чаще всего их находят в кладах, не «привязанных» к определенной культуре [Акишев К.А., Кушаев, 1963, с. 106–110; Popesku, Antonini, Baipakov, 1998, p. 262, fig. 389–396]. Вероятно, одним из объяснений этого может быть то, что древние мастера, как и их потомки, с особенным почтением относились к своим инструментам. Даже сломанные, пришедшие в негодность орудия они не выбрасывали, боясь, что инструменты (кормильцы и поильцы) могут лишить их мастерства и силы и наслать болезни на весь род за непочтительность по отношению к ним [Черных, 1972, с. 196]. Поэтому традиции бережного, может быть даже ритуального, отношения к инструментарию существовали во все времена у всех, кто работал с деревом. Наверное, и у кочевников Алтая бытовали подобные обычаи и ритуалы, и мастера для хранения своих драгоценных во всех смыслах инструментов (шила, иглы, ножи, стамески) создавали специальные футляры-коробочки.

В процессе исследования погребений на могильнике гунно-сарматского времени Яломан II на Алтае было обнаружено много деревянных предметов разной степени сохранности. Среди прочего в кургане № 31 была найдена небольшая прямоугольная коробочка с крышечкой, в которой лежал универсальный инструмент – шило с деревянной ручкой и бронзовым четырехгранным острием-лезвием. Рядом с шилом был найден металлический фрагмент сильно корродированного круглого в сечении заостренного стержня (верхний конец рабочей части железного орудия). Длина его – 10,2 см, диаметр – 0,8 см.

Технико-технологический анализ позволил идентифицировать коробочку как футляр для хранения инструментов [Тишкин, Мыльников, 2007, 2008].

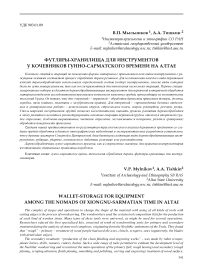

Археологически целый предмет. Колл. 181 (рис. 1, 1 ) представляет собой выдолбленную (вы-342

резанную) из фрагмента ствола дерева хвойной породы (предположительно кедра) коробочку, предназначенную для хранения неких предметов (мелких инструментов). Ее длина 33 см, ширина 8,7–8,9, высота 5,7–6,4 см. Сохранность древесины средняя, торцы пенала растрескались, покрылись глубокими щелями. На дне фиксируется большое отверстие с рваными краями – следы гниения или действия грибка. Одна длинная сторона пенала (лицевая) абсолютно целая, другая, подпорченная гнилью, посередине имеет поперечный излом.

На сохранившейся лицевой стороне (бортике) футляра, ниже края кромки на 1,6 см, фиксируются два сквозных отверстия диаметром 3 мм. Отверстия в плане подквадратные. Они прорезаны или прорублены стамеской с тонким плоским лезвием. На противоположной стороне с изломом посередине фиксируется только одно отверстие. Толщина стенок пенала – 5 мм, толщина дна 6–8 мм. Толщина торцов у дна – 10 мм, толщина торцов вверху – 2,5 см. У одного из торцов с внешней стороны от днища наклонно внутрь тела на расстоянии 1,2 см от края тонкой стамеской прорезано коническое сквозное отверстие квадратных очертаний размерами 7 × × 7 мм. На выходе размеры отверстия составляют 4 × 4 мм.

Изнутри торцы обработаны лезвием небольшого тесла или долота. Движения инструмента, судя по расположению и характеру следов, были направлены сверху вниз, к днищу. Принципы обработки поверхности и выемки древесины изнутри для оформления полости практически те же, что и при изготовлении большой колоды, только исполнены в миниатюре. Каждый торец тела пенала равномерно приострен с четырех сторон к середине. Сверху пенал был закрыт тонкой крышкой, изготовленной из сосны кедровой сибирской. Крышка плоская (длиной 32 см, шириной 8 см, толщиной 0,6 см), полностью закрывает полость пенала. Торцы прямые, с наклонными гранями. На крышке просверлены три сквозных отверстия симметрично на уровне отверстий в теле пенала. Вероятно, там, где два отверстия, крышка крепилась жестко с помощью сыромятных ремешков, а там, где одно отверстие, был какой-то замок (запор), возможно тоже в виде ремешка.

На плоскостях обеих сторон фиксируется множество перекрещивающихся в разных направлениях следов порезов тонким лезвием ножа. Такими же порезами испещрена верхняя плоскость крышки пенала. Вероятно, это следы многочисленных раскроев каких-то кожаных или берестяных изделий, при изготовлении которых мастер использовал плоскости пенала и крышку как маленькую столешницу. На бортиках пенала слабо различимы и какие-то плохо читаемые тончайшие узоры (следы) непонятного происхождения. Внутри на дне пенала был найден инструмент – металлическое шило, вставленное в деревянную рукоять. Ручка шила, круглая в сечении с округло-сферическим утолщением на конце, выполнена из березовой заготовки. Длина ее – 6,4 см, длина утолщения – 1,6 см, диаметр утолщения – 2,1 см. Заглаженная поверхность свидетельствует о частом применении этого инструмента для разного вида работ. Рабочая часть – железный стержень, корродированный, квадратный в сечении (4 × 4 мм). Сохранившаяся длина его составляет 1,8 см. Шило было вставлено в квадратное отверстие, прорезанное стамеской с тонким лезвием, и слегка вбито вовнутрь. Не исключено, что для «прорезания» глубокого отверстия использовался раскаленный на огне металлический пруток или сам стержень. Возможно, для дополнительной жесткости металлический стержень был посажен на клей.

Последующие междисциплинарные исследования, включавшие технологический, ксилотомиче-ский и дендрохронологический анализы, выявили множество мелких и крупных фрагментов деревянных изделий, которые удалось идентифицировать как части еще по крайней мере трех аналогичных пеналов – футляров для хранения мелкого инструментария плотников и резчиков по дереву. С помощью ксилотомии определено, что все пеналы сработаны из древесины березы и хвойных пород (кедр). Денрохронология показала, что для их изготовления использовали заготовки, вырубленные из стволов дерева диаметром ок. 15–18 см, возрастом 30–50 лет. Технологические изыскания дали следующие результаты.

Футляр-коробочка для инструментов. Кург. 30. Колл. 621/113-116 (рис. 1, 2 ). Сохранность древесины очень плохая, поэтому коробочка расслоилась, распалась на несколько разрозненных частей. Ее примерная длина – ок. 32 см, ширина – 12 см, высота – 5,8 см. Толщина торцов

Рис. 1. Футляры-хранилища для мелких инструментов. Могильник Яломан II. Раскопки А.А. Тишкина. Фото В.П. Мыльникова.

1 – археологически целый футляр из кург. 31; 2 – футляр с истлевшей крышкой из кург. 30.

2,0–2,7 см. Толщина стенок – 0,5 см, толщина дна – 0,8 см. Коробочка прямоугольной формы, с овальными торцами, срезанными к центру под тупым углом. Зафиксированные следы первичной и вторичной обработки заготовки позволяют установить, что изделие изготовлено из фрагмента ствола дерева (чурки) хвойной породы при помощи тесла, стамесок и ножа. На днище сохранились следы вторичной операции – заглаживания. Пенал закрывала крышка, вероятно вырезанная по абрису емкости пенала. Она превратилась в большой аморфный фрагмент с истлевшей и расслоившейся структурой. Сохранность очень плохая. Длина уцелевшей части 27,5 см, ширина 5–6 см, толщина 0,8 см. По аналогии с целыми экземплярами крышка была вырезана из отдельной плашки, может быть сколотой с той же чурки, из которой была изготовлена коробочка. Материал – береза.

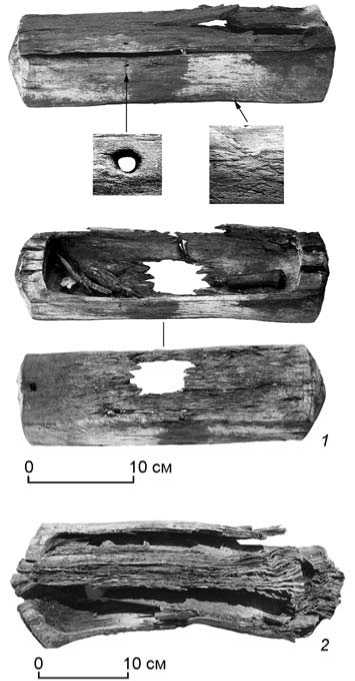

Фрагменты коробочки-футляра. Кург. 20. Колл. 613/100 (рис. 2, 1 ). Множество мелких

Рис. 2. Футляры-хранилища для мелких инструментов. Могильник Яломан II. Раскопки А.А. Тишкина. Фото В.П. Мыльникова.

1 – крупные фрагменты футляра (остатки музыкального инструмента) из кург. 20;

2 – фрагменты футляра из кург. 29.

вырезанный большой выступ на торце изделия, отличающий его от всех остальных футляров, дает основание отнести его к разряду музыкальных инструментов типа арфы, обнаруженных в кургане скифского времени Па-зырык-2. К тому же остатки похожей коробочки лучшей сохранности с дополнительными деталями обнаружены в кургане 62.

Разрозненные фрагменты коробочки-футляра для инструментов. Кург. 29. Колл. 621/268 (рис. 2, 2 ). Нижнее, придонное ребро коробочки со сплющенным профилем. Толщина дна – 8 мм, толщина стенок – 4 мм, толщина торцов 23–25 мм. На остатках плоскостей и плоских торцов сохранились слабо различимые косые и крестообразные следы порезов ножом. В коллекции много крупных и мелких обломков, по которым можно уточнить толщину стенок – 5 мм, торцов – 25 мм, дна – 8–10 мм. Материал – береза.

Таким образом, деревообработ-чики гунно-сарматского времени, как и современные мастера, очень бережно относились к своему инструментарию. Для его хранения и переноски они изготавливали специальные футляры-хранилища в виде коробочек с крышками. Судя по количеству таких коробочек в целом виде и во фрагментах практически в каждом исследованном погребении, это явление носило массовый характер, что косвенно может свидетельство- фрагментов деревянной емкости разной конфигурации. Сохранность древесины очень плохая. Относительно удовлетворительно сохранились сплющенные и потерявшие форму торцы коробочки. На одном – плоский с закруглениями выступ-прилив длиной 30 мм, шириной 22 мм, толщиной 5 мм. Примерная высота коробочки, судя по этому фрагменту, – 30 мм, ширина – 40 мм. Ширина торца – 18 мм, толщина бортиков – 3 мм, толщина дна – 3–4 мм. Другой торец сохранился хуже. Его ширина – 30 мм, высота – 26 мм, толщина – 13 мм. Материал – кедр.

Морфологический и сравнительно-типологический анализ крупных фрагментов предмета позволил выдвинуть предположение об ином функциональном назначении артефакта. Специально вать о высоком уровне развития деревообработки, в частности плотницкого ремесла.

Список литературы Футляры-хранилища для инструментов у кочевников гунно-сарматского времени на Алтае

- Акишев А.К. Искусство и мифология саков. -Алма-Ата: Наука, 1984. -175 с.

- Акишев К. А., Кушаев Г. А. Древняя культура саков и усуней долины реки Или. -Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1963. -298 с.

- Моргунова Н.Л. К вопросу об истоках сарматского элитарного погребального обряда: (По материалам эпохи бронзы Южного Приуралья)//Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху: Мат-лы заседаний «круглого стола» (22-24 дек. 1994 г.). -СПб.: Изд-во ИИМК РАН; Гос. Эрмитаж, 1994. -С. 166-169.

- Тишкин А. А., Мыльников В.П. Начало изучения комплекса деревянных изделий булан-кобинской культуры Алтая//Алтае-Саянская горная страна и история изучения ее кочевниками: сб. науч. тр. -Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. -С. 159-165.

- Тишкин А.А., Мыльников В.П. Деревянные изделия из кургана 31 памятника Яломан II на Алтае//Археология, этнография и антропология Евразии. -2008. -№ 1 (33). -С. 93-102.

- Черных Е.Н. Металл -человек -время. -М.: Наука, 1972. -208 с.

- Popesku G.A., Antonini C.S., Baipakov K. L’oumo d’oro. La cultura delle steppe del Kasakhstan dall’età del bronzo alle grandi migrazioni. -Venezia, 1998. -253 р.