Гангрена Фурнье. Клинико-лабораторная картина (обзор литературы)

Автор: Прохоров А.В.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Инфекционно-воспалительные заболевания

Статья в выпуске: 1, 2016 года.

Бесплатный доступ

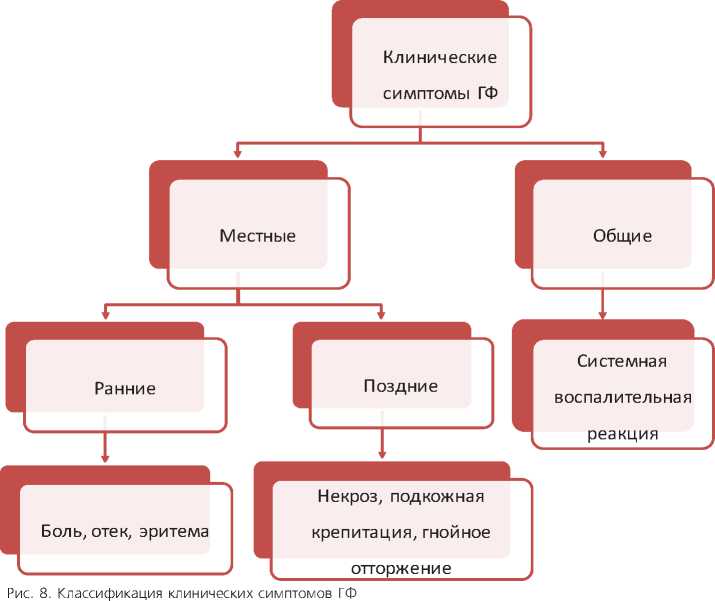

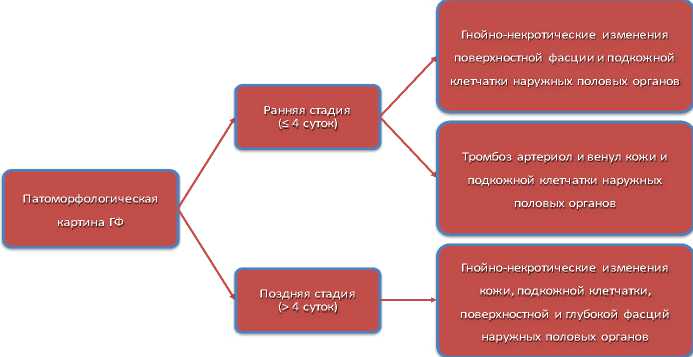

В литературном обзоре представлена систематизация данных клинико-лабораторной картины молниеносной гангрены мошонки -гангрены Фурнье (ГФ), подробно освещаются особенности течения и стадии заболевания. В клиническом течении ГФ выделено 4 последовательных стадии заболевания: продромальная, продолжительностью 1 - 12 суток (в среднем, 1 - 2 суток), ранняя (первые 10 - 12 часов и до 4 суток), поздняя (свыше 12 - 14 часов и до 4 - 12 суток) и репаративная (свыше 12 - 14 суток). Клинические проявления ГФ классифицируются на местные и общие, местные признаки заболевания - на неспецифические и специфические. К ранним (неспецифическим) симптомам ГФ относятся боль, отек и эритема наружных половых органов; к поздним (специфическим) признакам - некроз, подкожная крепитация и гнойное отторжение мягких тканей. Общие клинико-лабораторные проявления ГФ являются неспецифическими, они характеризуются сепсисом, септическим шоком и интоксикацией. К постоянным лабораторным показателям ГФ относятся гиперлейкоцитоз (свыше 14 х 103/мл) и гиперкреатининемия (свыше 150 ммоль/л). Для ГФ характерно острое начало и стремительно прогрессирующее течение. Поражение мошонки, промежности и полового члена составляет почти 90% всех случаев ГФ. Более чем в половине случаев микрофлора при ГФ представлена микробными ассоциациями. В составе микробных ассоциаций лидирует кишечная палочка: 44,4% случаев (18,9 -62,5%). В патоморфологической картине ранней стадии ГФ преобладают гнойно-некротические изменения поверхностной фасции и подкожной клетчатки промежности и наружных половых органов, тромбоз артериол и венул кожи и подкожной клетчатки; поздняя стадия заболевания характеризуется гнойно-некротическими изменениями всех слоев кожи, подкожной клетчатки, поверхностной и глубокой фасций.

Гангрена фурнье, клиническая и лабораторная картина. кєу words: fournier's gangrene

Короткий адрес: https://sciup.org/142188094

IDR: 142188094

Текст обзорной статьи Гангрена Фурнье. Клинико-лабораторная картина (обзор литературы)

экспериментальная и клиническая урология № 1 2 0 16

экспериментальная и клиническая урология № 1 2 0 16

Через 12-14 часов болевания на коже мош лового члена появляются синего или черного цве щие на развитие некр (рис. 3). ГФ переходит в или позднюю (гангрено bert J. и соавт. [10]) стад ния продолжительностью 4-12 суток [10, 18, 19]. Состояние больного при этом прогрессивно ухудшается, появляются симптомы сепсиса. Боль-

Рис. 3. Внешний вид наружных половых органов при ГФ в ранней стадии (переходная фаза). Отек и эритема мошонки, намечается зона некроза в левой половине мошонки (стрелка) [цитировано по 40]

ные жалуются на головную боль, высокую температуру тела, часто повторяющиеся озн сердцебиение [26-2

токсикации, как пр ные. Возникает ад ется ориентация, во ние сознания [28]. явления ГФ, несмо антибактериальную ваются стремительно. Эта особенность, как уже указывалось, является одним из отличительных признаков ГФ и имеет дифференциально-диагностическое значение [14, 15]. Быстро развивается инфекционнотоксический шок [26]. Клинические проявления поздней стадии ГФ наиболее выражены на 4-е – 5-е сутки заболевания [18, 19]. Они характеризуются развернутой картиной прогрессирующего некроза кожи, подкожной жировой клетчатки и фасциальных структур наружных половых органов (рис. 4, 5). Некротический процесс при ГФ характеризуется тем, что участок некроза подкожной жировой клетчатки и фасций

Рис. 4. Внешний вид наружных половых органов при гангрене Фурнье в развернутой стадии. Отек полового члена и мошонки, некроз мошонки [цитировано по 23]

Рис. 5. Внешний вид наружных половых органов при гангрене Фурнье в развернутой стадии. Отек и некроз кожи полового члена [цитировано по 23]

значительно больше, чем зона некроза кожи (феномен «верхушки айсберга») [1, 5, 13, 16]. Развитию некроза предшествует подкожная крепитация, которая появляется к концу первых суток заболевания и свидетельствует о наличии эмфиземы мягких тканей [1, 2, 4, 11]. К этому времени в воспалительный процесс могут вовлекаться промежность, медиальные поверхности бедер и органы малого таза (рис. 6). Зона поражения резко увеличивается в размерах за счет прогрессирования заболевания и вторичной инфекции [23]. Бурное течение ГФ, сопровождающееся резким отеком полового члена и мошонки, может вызвать затрудненное мочеиспускание и даже у 5% больных привести к острой задержке мочи [29]. В некоторых случаях возможно образование наружного мочевого свища на промежности, полное ое обнажение яичек после гнойного отторжения некротически измененных тканей мошонки

[17, 23].

Рис. 6. Внешний вид наружных половых органов при обширной гангрене Фурнье (после некрэкто-мии) у женщины (летальный случай). Некроз мягких тканей наружных половых органов, промежности, ягодиц и передней брюшной стенки [цитировано по 53]

К особенностям развития ГФ в поздней стадии относится доминирующая роль анаэробной флоры (в дии , для ко-преобладание ры) [6, 7, 19]. обной микророз мягких тка-вых органов и овождающийся разованием [2, ние и отек мяг-утом тканевом льше ухудшают ение и тем са-прогрессирова-ческих измене-ый круг [1, 3, 5].

жного некроза появляются зоны кожной анестезии, интенсивность болевого синдрома, вследствие деструкции болевых кожных нервных окончаний, уменьшается [14, 15]. Диагностика ГФ в стадии развернутой клинической картины становится нетрудной [7, 12, 13]. Некроз и подкожная эмфизема являются абсолютными показаниями к операции – ревизии пораженных мягких тканей, санационной некрэктомии [13].

К концу 7 – 8 суток заболевания вокруг зон некроза появляется демаркационная линия [10, 17, 22]. Начинается процесс отторжения омертвевших участков мошонки, который сопровождается образова- нием большого количества гнойного отделяемого с пузырьками газа. Гной имеет грязновато-серый цвет и зловонный запах [21, 22]. Процесс расплавления и полного отторжения чаще всего заканчивается к 10 – 12 суткам заболевания [22, 30]. Яички полностью лишаются кожи, имеют ярко-красный цвет и как-бы «подвешены» на семенных канатиках [22, 31] (рис. 7). По причине отдельного от мошонки кровоснабжения структура яичек и семенных канатиков остается интактной у большинства (70 - 90%) пациентов [11, 12].

Рис. 7. Внешний вид наружных половых органов при обширной гангрене Фурнье (после некрэк-томии). Некроз мягких тканей мошонки (с обнажением яичек), полового члена, промежности, ягодиц и передней брюшной стенки [цитировано по 7]

При благоприятном течении к 12 - 14 суткам заболевания самочув-

ствие больного ГФ за счет уменьшения интоксикации значительно улучшается. Начинается репаративная стадия заболевания [10, 17, 22]. Боли и ознобы исчезают, температура, клеточный состав крови нормализуются. На фоне общего удовлетворительного состояния происходят регенерация и развитие грануляционной ткани. При поверхностном некрозе кожа мошонки восстанавливается и приобретает нормальный вид. При глубоком некрозе на месте тканей остаются ит деформация на-органов [16, 22, 26]. сть репаративной от 2-3 недель до неев и определяется ами, главными из я объем и характер х тканей. После вы-нара около 30% па-тся в постоянном оде, примерно 50% есшим во время ратные санацион-и, требуется рекон структивная пластическая операция [13, 16].

В целом, такое классическое благоприятное для жизни развитие заболевания является, скорее, исключением из правил [16, 27, 28]. Значительно чаще, в случае поздней диагностики или отсутствия адекватного лечения, общее состояние больного с самого начала стремительно ухудшается: появляется озноб с лихорадкой гектического типа, нарастает токсическая энцефалопатия, возникает помутнение сознания [26-28]. Прогрессирует тахикардия (в запущенных случаях ЧСС достигает 130 – 150 в минуту), систолическое АД снижается до 60 – 90 мм. рт. ст., частота дыхательных движений достигает 28 – 40 в минуту. Развивается олигурия. Распространенные некрозы кожи и подкожной клетчатки обуславливают развитие сепсиса, без адекватной терапии часто приводящего к летальному исходу [27, 28].

СЕМИОТИКА ГАНГРЕНЫ ФУРНЬЕ

Клинические проявления ГФ можно условно разделить на местные е. В свою очередь местные ки заболевания классифици-на ранние (неспецифические) ние (специфические) симп-ис. 8). Семиотика ГФ изучена ове анализа 553 случаев ГФ, вленных в семи крупных се-аблюдений за последние дет, и отражена в таблице 1 [29, ]. Как следует из таблицы 1, я семиотика ГФ включает две стические триады основных еских признаков. Триада ран-еспецифических) признаков порядке убывания частоты) из отека наружных половых в, который наблюдается у 83,8 – 100%) больных, боли в ых половых органах, про-ти и прямой кишке – у 86,8% 88,2%) и эритемы наружных х органов и промежности – у 26,3 – 100%). Триада поздних ических) симптомов ГФ объ-т (в порядке первоочередно-никновения) некроз мягких мошонки, полового члена и экспериментальная и клиническая урология № 1 2 0 16 промежности, который встречается в 45,7% (18,6 – 92%) случаев, подкожную крепитацию – в 44% (35 – 52,9%) и гнойное отторжение некротических участков кожи со специфичным зловонным запахом – в 44,1% (20 – 85%).

Общие клинико-лабораторные признаки ГФ являются неспецифиче-

Таблица 1. Частота местных клинических признаков ГФ (n = 553)

скими и имеют значительную вариабельность: от легкого недомогания до септического шока [16]. В большинстве случаев, они характеризуются выраженной системной воспалительной реакцией, сепсисом, переходящим в инфекционно-токсический шок, интоксикацией [13, 16, 32]. Для характеристики системной воспали- тельной реакции, сепсиса и септического шока при ГФ широко используются критерии, предложенные согласительной конференцией Американской коллегии пульмонологов и общества медицины критических состояний в 1992 году (табл. 2) [8, 26, 38]. Результаты анализа системного воспалительного ответа при ГФ отра-

|

Клинические признаки ГФ |

Ngugi Р. et al (2014) [32] nm 146 |

Eskitaqcioglu Т. et al. (2014) [29] nm 80 |

Benjelloun Verma S. et al. Sallami S. et E.B. et al. (2012) [33] al. (2012) [36] (2013) [35] n m 95 n m 40 n m 50 |

Ghnnam W.M. (2008) [34] nm 74 |

Unalp H.R. et al. (2008) [37] n m 68 |

М (min - max) |

|

Ранние признаки ГФ |

||||||

|

Отек |

95% |

92,5% |

- 84% 100% |

100% |

83,8% |

92,6% (83,8 -100%) |

|

Эритема |

- |

26,3% |

- - 100% |

100% |

- |

75,4% (26,3 -100%) |

|

Боль |

79,5% |

52,5% |

76% 71% 77,5% |

- |

88,2% |

74,1% (52,5 -88,2%) |

|

Поздние признаки ГФ |

||||||

|

Кожный некроз |

52,2% |

18,6% |

92% - 20% |

+ |

- |

45,7% (18,6-92%) |

|

Подкожная крепитация |

- |

- |

- - 35% |

+ |

52,9% |

44% (35 -52,9%) |

|

Гнойное отторжение мягких тканей |

52,2% |

22,5% |

- - 90% |

+ |

75% |

60% (22,5 -90%) |

|

Примечания: «-» |

-нет информации, «+» -присутствует, М -среднее арифметическое, min -минимум, max - |

максимум |

||||

Таблица 2. Критерии системной воспалительной реакции, сепсиса и септического шока [8, 26, 38]

Системная воспалительная реакция (СВР)

-

■ температура тела > 38 "С или < 36°С

-

■ ЧСС > 100 уд. в 1 мин

-

■ ЧДД >20 дыханий в 1 мин или РаС02 < 32 мм рт ст

-

■ количество лейкоцитов крови > 12 х 10*9/л или < 4х 10*9/л

-

■ наличие юных форм > 10%

Примечания: сочетание 2-х признаков - СВР легкой степени тяжести, 3-х признаков - СВР средней степени тяжести, 4-х и более признаков - сепсис

Сепсис (СВР + следующие критерии)

-

■ наличие входных ворот для инфекции (гнойного очага)

-

• наличие инфекционно-индуцированной полиорганной дисфункции

-

• наличие вторичных гнойных очагов в органах

-

■ положительные посев крови на микрофлору* и прокальцитониновый тест (прокальцитонин >2нгмл)

-

■ неуправляемая артериальная гипотензия (АД < 90 мм. рт. ст. или снижение АД на 20 мм рт. ст. от базового уровня)**

Примечания: * - необязательный критерий, ** - переход сепсиса в инфекционно-токсический шок

Таблица 3. Частота общих клинических признаков ГФ (n = 553)

Сепсис и септический шок могут развиваться как в ранней стадии, так и в поздней стадии заболевания [32, 37, 39]. Эти два состояния имеют прогностическое значение: их наличие связано с высокой вероятностью летального исхода [33, 39].

ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ГАНГРЕНЫ ФУРНЬЕ

В литературе рассматриваются три различных варианта течения заболевания [2, 4, 11, 14, 15, 17, 21, 22]. Первый вариант, наиболее характерный для ГФ, включает острое бурное начало заболевания с выраженными местными и общими проявлениями, со стремительно прогрессирующим септическим течением, переходящим в инфекционно-токсический шок [2, 17, 21, 22]. Для второго варианта характерно подострое начало заболевания с невыраженным болевым синдромом, отсутствием системной воспалительной реакцией в ранней стадии заболевания и медленно прогрессирующим течением; при достижении развернутой стадии течение ГФ приобретает молниеносный септический характер [39 – 41]. По данным Европейской ассоциации урологов (2015), второй вариант наблюдается почти в 40% случаев ГФ, преимущественно, у лиц с ожирением и сахарным диабетом [41]. При третьем варианте течения, встречающемся крайне редко, начало заболевания характеризуется симптомами сепсиса без выраженных местных проявлений; течение ГФ в этом случае с самого начала молниеносное и, как правило, заканчивается летальным исходом [9, 40, 42]. Второй и третий варианты течения ГФ представляют серьезные диагностические трудности [14-17].

КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ КЛАССИФИКАЦИЙ И СТАДИЙ ТЕЧЕНИЯ ГАНГРЕНЫ ФУРНЬЕ

В настоящее время единой официально признанной клинической классификации ГФ не существует. Существуют различные клинические классификации и стадии течения ГФ, несколько отличающиеся от стадий заболевания, приведенных выше. Как уже было отмечено, ГФ в своем развитии проходит несколько последовательных фаз или стадий [13, 16, 19, 43 – 45]. Н.А. Ефименко и В.В. При-вольнев выделяют следующие фазы заболевания: 1) продромальный период длительностью 2-7 дней, включающий наличие лихорадки и слабости без видимых местных симптомов; 2) боль и отек в области гениталий; 3) интенсивная боль в области гениталий, прогрессирующая эритема кожи гениталий, возможно крепитация; 4) гангрена части мягких тканей гениталий, гнойное отделяемое и 5) быстропрогрессирующая гангрена, тяжелая интоксикация [16]. В данной классификации авторы попытались систематизировать клинические проявления ГФ и отразить их в динамике. Однако, эта классификация недостаточно конкретна, она не отражает четких временных параметров стадий заболевания и, несомненно, нуждается в дальнейшем усовершенствовании. В более поздней публикации В.В. Привольнев ссылается уже на более упрощенную классификацию ГФ, в которой выделяется всего лишь 2 стадии: продромальную, длительностью 1-5 суток (в среднем, 1-2 суток) и развернутую; при этом в развернутую стадию автор включил ранние проявления заболевания [13].

Т.Д. Датуашвили и А.Я. Пилипенко в клиническом течении ГФ выделяют 3 стадии: 1) стадию локального некроза мошонки (процесс ограничен поражением участка мошонки); 2) стадию распространенного некроза (в процесс вовлечены половой член, промежность, экспериментальная и клиническая урология № 1 2 0 16 область лобка); 3) флегмонозную стадию (развитие флегмоны клетчатки таза и забрюшинного пространства) [44]. В основу данной классификации положен не клинический, а анатомический принцип, отражающий стадию распространения ГФ. Данная классификация является недостаточно полной, в ней не представлены клинические проявления заболевания. Она могла бы стать составной частью клинико-анатомической классификации, указывая анатомическую локализацию ГФ в каждом конкретном случае.

Г.А. Измайлов и С.Г. Измайлов по выраженности клинических проявлений различают молниеносные, быстро и медленно прогрессирующие формы ГФ; по характеру местных изменений – поражение с преобладанием некроза, воспаления или образования газа [45]. В данной классификации отражено разнообразие клинических форм заболевания, однако в ней отсутствуют четкие объективные критерии, позволяющие разграничить их.

Заслуживает внимания классификация некротизирующего фас-циита, предложенная Y.S. Wang и соавт. [19]. В данной классификации, основанной на сопоставлении кли- нических и патоморфологических признаков некротизирующего фас-циита, авторы выделяют 3 стадии заболевания: начальную (первые 0-2 суток заболевания), промежуточную (буллезную) (2-4 суток) и развернутую (свыше 4-х суток заболевания). Такие симптомы, как отек, боль и эритема наружных половых органов отнесены к ранней стадии заболевания; некроз и анестезия кожи, эмфизема мягких тканей – к развернутой стадии. Несомненными достоинствами данной классификации является обоснованный клиникопатоморфологический подход, наличие четких временных критериев стадий заболевания, прогностическое значение. Промежуточная (буллезная) стадия, по данным авторов, является непостоянной, поэтому временные параметры точно ее не определены и составляют примерно – 2- 4 суток. На основе данной классификации некротизирующего фасциита была разработана классификация ГФ, представленная на рисунке 1.

Следует отметить, что приведенные классификации ГФ по стадиям и формам по большей мере представляют лишь научный интерес и крайне редко используются в практической клинической работе.

Такой подход был актуальным в исторически ранний период изучения ГФ, когда в литературе еще обсуждалась возможность консервативного лечения ГФ и даже была оправдана выжидательная тактика лечения заболевания в ранних стадиях [1, 5]. В настоящее время является общепризнанным и неоспоримым хирургический подход в лечении ГФ, независимо от стадии и формы заболевания. В этой связи А.И. Черепанин и соавт., учитывая высокую летальность при ГФ, даже считают неуместным обсуждение различных стадий течения ГФ, когда прогноз заболевания всецело зависит от сроков хирургического вмешательства, а счет времени идет на часы [46]. Авторы признают единственным правильным вариантом течения ГФ – фулминантный, так как он указывает на необходимость проведения неотложных лечебных мероприятий сразу же при постановке диагноза заболевания. С этим утверждением сложно поспорить, однако, как уже было показано выше, это не исключает необходимость знания и учета различных возможных вариантов течения ГФ, описанных в многочисленных публикациях.

Таблица 4. Распределение ГФ по анатомическим зонам (n = 428)

|

Распределение ГФ по анатомическим зонам (А, В, С, D) |

Ngugi Р. et al (2014) [32] n- 146 |

EskitaqciogluT. et al. (2014) [29] n- 75 |

Goktas С et al. (2012) [50], n - 36 |

Benjelloun E.B. et al. (2013) [35] n - 50 |

Khandelwall R. et al. (2013) [51] n - 54 |

Carvalho J.P. et al. (2009) [48] n - 67 |

М (min- max) |

|

Мошонка (А) |

26,7% |

0 |

36% |

70% |

0 |

65,6% |

33,0% (0 - 70%) |

|

Мошонка + половой член (В) |

26,7% |

22,5% |

38% |

0 |

0 |

14,9% |

17,0% (0 -38%) |

|

Мошонка + промежность (С) |

56,2% |

43,8% |

26% |

10% |

70% |

17,9% |

37,3% (10-70%) |

|

Мошонка + передняя брюшная стенка (D) |

23,9% |

15,1% |

0 |

18% |

18% |

1,4% |

12,7% (0 -23,9%) |

|

Прочие (бедра, ягодицы, крестец, промежность, грудная клетка) |

8,9% |

18,6% |

0 |

2% |

12% |

0 |

6,9% (0 -18,6%) |

|

Примечания: М - |

среднее арифметическое, min - |

минимум, max - |

максимум |

||||

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ГАНГРЕНЫ ФУРНЬЕ

Гнойно-некротический процесс при ГФ, возникнув чаще всего в пе-рианальной области, стремительно распространяется вдоль поверхностной фасции на промежность, мошонку, половой член, переднюю брюшную стенку, поднимаясь вверх до ключиц и подмышечных впадин, а также на ягодицы и бедра [5, 9, 20]. Для оценки распространенности ГФ принято использовать анатомический принцип, предложенный E. Laor и соавт. [47]. В основе метода лежит визуальная оценка локализации ГФ по анатомическим зонам. Согласно этой классификации, выделяется 4 анатомических зоны (А, В, С, D) распространения ГФ: зона А – гангрена мошонки, зона В – гангрена мошонки и полового члена, зона С – гангрена мошонки и промежности, зона D – гангрена мошонки с переходом на переднюю брюшную стенку [47, 48]. Несомненным достоинством этой классификации является унифицированный подход к оценке степени распространения ГФ. Классификация приемлема также и для пациентов женского пола, при этом вместо мошонки и полового члена учитывается распространение ГФ на большие и малые половые губы, соответственно. Другим, не менее популярным среди клиницистов, подходом к оценке распространенности ГФ является расчет отношения площади поражения к общей площади поверхности тела в процентах, подобно расчетам площади поражения кожи при ожогах [16, 49]. При этом допускается, что на мошонку, промежность и половой член в отдельности приходится по 1% поражения от общей площади поверхности тела; на каждую ишиоректальную ямку – по 2,5% [49]. Достоинством этой классификации является простота подсчета площади распространения ГФ, поражающей сразу несколько анатомических регионов; метод позволяет быстро оценить площадь поражения, определить соответствующую тактику лечения и оценить прогноз заболевания.

Распределение ГФ по анатомическим зонам приведено в таблице 4, отражающей локализацию ГФ у 428 пациентов по данным 6 крупных исследований последних 5 лет [29, 32, 35, 48, 50, 51]. Как следует из таблицы 4, поражение мошонки, промежности и полового члена (зоны А, В, С) составляет почти 90% всех случаев ГФ. Лидирующее место по локализации принадлежит мошонке и промежности (зона С) и мошонке (зона А): 37,3% и 33%, соответственно. Вовлечение передней брюшной стенки (стадия D) при ГФ наблюдается редко – около 13% случаев и, по данным T. Eskitaşcıoğlu и соавт., более характерно для женщин, чем для мужчин [29].

Площадь поражения мягких тканей при ГФ тесно коррелирует со степенью выраженности системной воспалительной реакции, а по данным ряда авторов, также определяет

Таблица 5. Значения и прогностическая ценность некоторых лабораторных показателей крови у пациентов с ГФ (n = 110)

Лабораторные Sarvestani A.S. etal.(2013) [54] AltaracS. et al. (2012) [49] Barreda J.T. etal. показатели крови п = 28 n=4i (2010) [52] (ед. измерения) (М ±sd) [М (95% ДИ] n = 41 [норма] (М ± sd) Выжившие Умершие Выжившие Умершие [M (min- max)] (п = 18) (п=Ю) (п=26) (п=15) Лейкоциты (х10*3/мл) [4-9 хю*3/мл] 7,0 ±4,6 13,35 ± 3,8* 15,5 (10,8; 18,0) 18,0 (9,9; 20,0) 18,353 ± 8,352 Гематокрит (%) [40-45%] 36,5 ± 5,33 39,5 ± 3.02 37 (25; 40) 37 (31; 39) 37,7 (13,3-45,9) Натрий (ммоль/л) [136 -145 ммоль/л] 131,44 ± 29,8 133,9 + 4,17 * 135 (132; 138) 130 (124; 139) 134 ± 5.4 Калий (ммоль/л) [3,5-5,5 ммоль/л] 4,17 ± 0,30 4,41 ± 0,46 4.0 (3,4; 5,0) 4.2 (3,8; 5,5)* 3,9 +0,7 Креатинин (ммоль/л) [44-106 ммоль/л] 143 ± 43 269± 88** 138 (88; 173) 280 (130; 430)* 114(57-631) Мочевина (ммоль/л) [2,5-8,3 ммоль/л] 5,6 ± 1,9 10,6 ± 6,2 - - 9,4 (2,1-27,7) Бикарбонаты (ммоль/л) [48 ± 2 ммоль/л] - - 22.3 (18.4, 25.0) 18.0 (13.5, 19.5)* 5,7 ±4, .5 Альбумин (г/дл) [35-50 г/дл] 42,5 ± 4,4 18,1 ± 3,4** - - - Кальций (мг/дл) [8,5 -10,5 мг/дл] 9,5 ± 1,42 5,95 + 0,67** - - - Примечания: «-» - нет указаний, М-среднее арифметическое, min- минимум, max- максимум, 95% ДИ - доверительный интервал, sd - стандартное отклонение, * - р < 0,05, ** - р< 0,001 экспериментальная и клиническая урология № 1 2 0 16 исход заболевания [13, 16, 35]. Как один из параметров, она внесена в шкалу расчета индекса тяжести ГФ (Fournier Gangrene Severity Index – FGSI), используемый для прогноза заболевания [47]. Летальность при поражении мошонки и промежности (зона С) значительно выше, чем при поражении других анатомических зон вместе взятых [33].

ЛАБОРАТОРНАЯ КАРТИНА КРОВИ ПРИ ГАНГРЕНЕ ФУРНЬЕ

Как уже упоминалось, лабораторная картина при ГФ является неспецифической и отражает системную воспалительную реакцию и проявления интоксикации. Результаты лабораторных исследований трудно поддаются систематизации: в литературных источниках они часто представлены разрозненными и противоречивыми данными (табл. 5). Как следует из таблицы 5, обычные лабораторные тесты на момент поступления пациента в стационар обнаруживают гиперлейкоцитоз (количество лейкоцитов свыше 14 х 10 9/л) или гиполейкоцитоз (количество лейкоцитов менее 4 х 10 9/л) со сдвигом формулы влево, увеличение СОЭ (свыше 45 мм/час) и концентрации С-реактивного белка (более 13 мг/дл), гипонатриемию (менее 135 нмоль/л), гиперазотемию (повышение мочевины более 15 мг/дл и креатинина - более 2 мг/дл), тромбоцитопению (меньше 100 000/мкл), гипокальциемию (меньше 8,5 мг/дл), гипоальбуминемию (меньше 35 – 50 г/дл), анемию (уменьшение гемоглобина менее 10 г/дл и гематокрита – менее 40 – 45%), гипохолестеролемию (менее 2,25 ммоль/л), гиперлактате-мию (свыше 2 ммоль/л); увеличение уровня печеночных ферментов (АЛС, АСТ и щелочной фосфатазы), но не более чем в 2 раза от верхней границы нормы [1, 2, 4, 9, 13, 25, 39, 49, 52, 54]. Среди них постоянными лабораторными признаками ГФ являются гиперлейкоцитоз, гипонатриемия и гиперкреатининемия [27, 28]. К прогностически неблагоприятным лабораторным признакам ГФ относятся гиперкреати-нинемия, гиперлактатемия, гипокальциемия, повышение уровня щелочной фосфатазы, гипомагниемия (менее 0,75 ммоль/л) и метаболический ацидоз [5, 11, 14, 49, 52, 54].

При тяжелом течении ГФ в анализах крови наблюдаются выраженный лейкоцитоз (количество лейкоцитов – 20 – 40 х 10 9/л) с ней-трофилезом более 90% (реже – лейкопения с общим числом лейкоцитов менее 4 х 10 9/л); тяжелая степень анемии (уменьшение гемоглобина менее 7 г/дл и гематокрита – менее 30%), повышение уровня трансаминаз, билирубина, мочевины, креатинина и креатинфосфокиназы (свыше 700 Ед/л) в сыворотке крови [27, 28, 39]. Прокаль-цитониновый тест при развитии сепсиса является резко положительным и превышает 10 нг/мл [8, 11, 14].

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ГАНГРЕНЫ ФУРНЬЕ

Идентификация каузативной микрофлоры при ГФ является обязательной процедурой и позволяет осуществлять целенаправленную терапию в послеоперационном периоде. С этой целью проводят посевы гнойного отделяемого из очагов кожного некроза, крови, тканей, полученных при биопсии или операции, мочи (при необходимости). Наиболее подходящими среди них являются био-птаты тканей и кровь, они позволяют получить наиболее информативные результаты [4]. Первые результаты микробиологического анализа обычно готовы не ранее 3-4 суток, до получения результатов микробиологического исследования проводится эмпирическая антибактериальная терапия ГФ [2, 4, 11].

Согласно современной микробиологической классификации некротизирующего фасциита ГФ относится к первому (полимикробному) типу заболевания (табл. 6) [4, 15]. Микробные ассоциации, обнаруживаемые при ГФ, обычно состоят из 4-5 типов (максимально – до 9 типов) аэробных и анаэробных микроорганизмов, некоторые из которых являются комменсалами (образуют сообщества) и в норме обитают на коже наружных гениталий и промежности. Наиболее распространенной каузативной микрофлорой среди аэробных микроорганизмов явля-

Таблица 6. Современная микробиологическая классификация некротизирующего фасциита (НФ) [4])

Для уточнения характера микрофлоры при ГФ проведен анализ каузативной микрофлоры в 284 случаях ГФ, представленных в 6 сравнительно крупных исследованиях за последние 5 лет (табл. 7) [29, 49 – 51, 53, 54]. Как следует из таблицы 7, результаты посевов были положительные в большинстве случаев: в 84% (66,7 – 92,5%). Более чем половине случаев микрофлора была представлена микробными ассоциация- ми. В составе микробных ассоциаций лидирующие позиции занимает кишечная палочка: 44,4% (18,9 – 62,5%) наблюдений. Второе и третье места принадлежат стафилококку и энтерококкам: 19,5% (0 – 33,3%) и 18,6% (0 – 28%) наблюдений, соответственно. Такое преобладание колибацилляр-ной флоры при ГФ вероятно является отражением ведущей роли колопроктологических заболеваний в генезе заболевания. Как это ни странно, но на долю анаэробной флоры приходится менее 10% случаев ГФ, что вероятно связано с глубиной и характером забора материала для исследования, видом биоматериала, с одной стороны, и стадией заболевания, с другой стороны.

Согласно данным R. Khandelwall и соавт. и G. Gogtas и соавт., результаты микробиологических посевов позволили скорректировать проводимую антибактериальную терапию у 42,5% и 54,2% больных, соответ- ственно [50, 51]. Характер микрофлоры не относится к прогностическим факторам при ГФ [49, 50, 54].

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ГАНГРЕНЫ ФУРНЬЕ

Результаты патоморфологиче-ских исследований при ГФ представлены в немногочисленных публикациях в виде данных биопсий и интраоперационных исследований [10, 13, 16, 18, 19, 55]. Выделяют ранние и поздние патоморфологические изменения при ГФ: в сроки 0 – 4 суток (в среднем, в течение первых 24 часов) и в сроки свыше 4 суток от начала заболевания, соответственно (рис. 9) [18, 19, 55]. Если ранние патоморфо-логические изменения при ГФ характеризуются отсутствием макроскопических признаков кожного некроза, то поздние патоморфологиче-ские изменения характеризуются

Таблица 7. Структура каузативной микрофлоры при ГФ (n = 284)

Каузативная Eskita§cioglu Т. Khandelwall R. SarvestaniA.S. GoctasG. etai. AltaracS. et al. Koukouras D. M микрофлора eta 1(2014) et al. (2013) et аі. <гоіз) (2012) [50] (2012) [49] (pt al. (2011) (minjriax) при ГФ ■si ■si ■81 ■81 n= 80 nffig п Escherichia coli* 53,8% 51,8% 35,7% 62,5% 18,9% 43,5% 44,4% (18,9-62,5%) Staphylococcus* 21,3% 0 17,9% 33,3% 16,2% 28,2% 19,5% (0-33,3%) Enterococcus* 11,3% 28% 21,4% 25% 0 25,6% 18,6% (0 - 30,7%) Streptococcus* 5% 0 28,6% 8% 11,3% 30,7% 13,9% (0-28,6%) Pseudomonas aeruginosa* 6% 20,4% 14,3% 8% 5,4% 25,6% 13,2% (5,4%-32%) Proteus * 5% 12,9% 10,7% 8% 10,8% 10,2% 9,6% (5 -12,9%) Klebsiella pneumoniae* 0 9,3% 14,3% 0 0 15,3% 6,5% (0-15,3%) Bacteroides** 0 0 35,7% 0 10,3% 10,2% 9,4% (0-35,7%) Полимикробная 17,5% 44,4% 75% 33,3% 83,8% 50,8% флора (17,5-83,8%) Положительные 84% (66,7-92,5%) резул ьтаты посева 92,5% 66,7% 90,2% 86,6% Примечания: *-аэробная флора, ** анаэробная флора, «-»- нет информации, М - среднее арифметическое min -минимум, max - максимум экспериментальная и клиническая урология № 1 2 0 16 признаками обширного некроза дермы и эпидермиса [10].

В ранней патоморфологической стадии ГФ на разрезе мягких тканей визуально определяются выраженный отек и индурация кожи, подкожной клетчатки и поверхностной фасции. Вследствие некроза подкожная клетчатка и поверхностная фасция имеют серый налет, при компрессии выделяется мутный цвета «мясных помоев» экссудат [4, 19, 39]. Подкожная клетчатка с поверхностной фасцией сравнительно легко отслаиваются от мышц и покрывающей их собственной фасции, что является патогномоничным для ГФ. Микроскопически в ранней стадии определяются 6 основных признаков ГФ: 1) некроз поверхностной фасции в виде скоплений детрита; 2) лейкоцитарную полиморфноклеточную инфильтрацию глубоких слоев дермы; 3) фибриноидный тромбоз венул и артериол подкожной клетчатки; 4) фибриноидный некроз стенок сосудов подкожной клетчатки и поверхностной фасции; 5) скопление микробов в пораженных тканях; 6) ин-тактность собственной (глубокой) фасции и мышц [55]. Среди этих признаков патогномоничным является кожный и подкожный сосудистый тромбоз кожи и подкожной клетчатки в системе наружных и внутренних срамных артерий и вен [13, 55]. В некоторых случаях в подкожной клетчатке микроскопически можно обнаружить очаги полиморфноклеточной и лимфоцитарной инфильтрации, геморрагического некроза [13, 16, 39].

Рис. 9. Основные патоморфологические изменения мягких тканей наружных половых органов при ГФ [цитировано по 1, 18, 55])

В поздней стадии макроскопически обнаруживается массивный некроз кожи, подкожной клетчатки, поверхностной фасции и, нередко, глубокой фасции с гнойными наложениями. Микроскопически выявляется массивный коагуляционный некроз дермы и эпидермиса, подкожной клетчатки, поверхностной и глубокой фасций, в некоторых случаях, распространяющийся на подлежащие мышцы [10].

Следует еще раз подчеркнуть, что нередко даже при значительных патогистологических изменениях глубоких тканей, кожа и эпидермис при ГФ длительное время остаются интактными [4, 10]. Эту особенность ранней стадии необходимо учитывать при дифференциальной диагностике ГФ и других острых гнойных заболеваний аногенитальной области.

В отношении факта облигатного поражения регионарных (паховых) лимфоузлов и лимфатических сосудов при ГФ среди исследователей нет единого мнения. Согласно данным одних авторов, признаки регионарного лимфаденита и лимфангиита при ГФ встречаются крайне редко, что отличает ГФ от банального гнойно-воспалительного поражения мягких тканей [4, 19, 39, 40]. Причинами этого являются ранний тромбоз подкожных лимфатических сосудов [4], преимущественное поражение поверхностной фасции и подкожной клетчатки (при относительной интактности кожи) в ранней стадии ГФ [39]. По данных других авторов, поражение регионарных лимфоузлов при ГФ является облигат- ным, при этом в лимфоузлах часто обнаруживаются очаги гнойного распада, требующие выполнения паховой лимфаденэктомии при ГФ в обязательном порядке [1, 5, 17].

РЕЗЮМЕ

В клиническом течении ГФ можно выделить 4 последовательных стадии заболевания: продромальная, продолжительностью 1 – 12 суток (в среднем, 1 – 2 суток), ранняя (первые 10 – 12 часов и до 4 суток), поздняя (свыше 12 – 14 часов и до 4 – 12 суток) и репаративная (свыше 12 – 14 суток). Клинические проявления ГФ классифицируются на местные и общие, в свою очередь местные признаки заболевания – на неспецифические и специфические. К ранним (неспецифическим) симптомам ГФ относятся боль, отек и эритема наружных половых органов; к поздним (специфическим) признакам – некроз, подкожная крепитация и гнойное отторжение мягких тканей. Общие клинико-лабораторные проявления ГФ являются неспецифическими, они характеризуются сепсисом, септическим шоком и интоксикацией. К постоянным лабораторным показателям ГФ относятся гиперлейкоцитоз (свыше 14 х 103/мл) и гиперкреа-тининемия (свыше 150 ммоль/л). Для ГФ характерно острое начало и стремительно прогрессирующее течение. Поражение мошонки, промежности и полового члена составляет почти 90% всех случаев ГФ. Более чем в половине случаев микрофлора при ГФ представлена микробными ассоциациями. В составе микробных ассоциаций лидирует кишечная палочка: 44,4% случаев (18,9 – 62,5%). В патомормофологиче-ской картине ранней стадии ГФ преобладают гнойно-некротические изменения поверхностной фасции и подкожной клетчатки промежности и наружных половых органов, тромбоз артериол и венул кожи и подкожной клетчатки; поздняя стадия заболевания характеризуется гнойно-некротическими изменениями всех слоев кожи, подкожной клетчатки, поверхностной и глубокой фасций.

Резюме:

Список литературы Гангрена Фурнье. Клинико-лабораторная картина (обзор литературы)

- Алиев С.А., Алиев Е.С., Зейналов В.М. Болезнь Фурнье в свете современных представлений.//Хирургия. 2014. N 4. С. 34 -39.

- Al Shukry S., Ommen J. Necrotizing fasciitis -report of 10 cases and review of recent literature.//J. Med. Life. 2013. Vol. 6, N 2. P. 189 -194.

- Гринев М.В., Сорока И.В., Гринев К.М. Гангрена Фурнье -клиническая разновидность некротизирующего фасциита.//Урология. 2007. N 6. С. 69 -73.

- Misiakos EP, Bagias G, Patapis P, Sotiropoulos D, Kanavidis P, Machairas A. Current concepts in the management of necrotizing fasciitis.//Front. Surg. 2014. Vol. 1, N 36. P. 1 -10.

- Алиев С.А., Рафиев С.Ф., Рафиев Ф.С., Алиев Е.С. Болезнь Фурнье в практике хирурга.//Хирургия. 2008. N 11. С. 58 -63.

- Егоркин М.А. Гангрена Фурнье и анаэробный парапроктит -разные клинические формы одного патологического процесса?//РЖГГК. 2012. Том. 22, N 4. С. 66 -72.

- Katusic J, Stimac G, Benko G, Grubisic I, Soipi S, Dimanovski J. Management of Fournier gangrene: case report and literature review.//Acta Clin Groat. 2010. Vol. 49. P. 453 -457.

- Martinschek A, Evers B, Lampl L, Gerngro ßH, Schmidt R, Sparwasser C. Prognostic aspects, survival rate, and predisposing risk factors in patients with Fournier’s gangrene and necrotizing soft tissue infections: evaluation of clinical outcome of 55 patients. // Urol. Int. 2012. Vol. 89. P. 173 - 179.

- Hakkarainen TW, Kopare NM, Fellow B, Evans HL. Necrotizing soft tissue infections; review and current concepts in treatment, systems of care, and outcomes.//Curr Probl Surg. 2014. Vol. 51, N 8. P. 344 -362.

- Hubert J, Fournier G, Mangin Ph, Punga-Maole M. Gangrene des organs genitaux externes. // Progress en Urologie. 1995. Vol. 5. P. 911 - 924.

- Mallikarjuna MN, Vijayakumar A, Patiel VS, Shivswamy BS. Fourniers gangrene: current practices.//ISRN Surgery. 2012. Vol. 2012. Article ID 942437. 8 pages

- Тимербулатов В.М., Хасанов А.Г., Тимербулатов М.В. Гангрена Фурнье.//Хирургия. 2009. N 3. С. 26 -28.

- Привольнев В.В. Гангрена Фурнье//Медицинский вестник МВД. 2013. Том 67, N 6. С. 26 -32.

- Roje Z, Roje Z, Matic D, Librenjak D, Dokuzovic S, Varvodic J. Necrotizing fasciitis: literature review of contemporary strategies for diagnosing and management with three case reports: torso, abdominal wall, upper and lower limbs.//World J Emerg Surg. 2011. Vol. 6. N 1. P. 1 -17.

- Twaini A, Khan A, Malik A, Cherian J, Barua J, Shergill I, Mammen K.Fourniers gangrene and its emergency management.//Potgrad Med J. 2006. Vol. 82, N 970. P. 516 -519.

- Ефименко Н.А., Привольнев В.В. Гангрена Фурнье.//Клин. микробиол. антимикроб. химиотер. 2008. Том. 10, N 1. С. 34 -42.

- Пытель Ю.А., Золотарев И.И. Неотложная урология. М.: Медицина. 1985. 320с:

- Wang L, Han X, Liu M, Li B, Pan F, Li W, Wang L, Yang X, Chen Z, Zeng F. Experience in management of Fournier’s gangrene: a report of 24 cases.//J. Huazhoung University of Science and Technology. 2012. Vol. 32, N 5. P. 719 -723.

- Wang YS, Wong CH, Yong-Kwang T. Staging of necrotizing based on evolving cutaneous features.//Intern J Dermatol. 2007. Vol. 46, N 10. P. 1036 -1041.

- Madera G, Holguin P, De Provens CP. Genital necrotizing fasciitis.//Emergencias. 2011. Vol. 23, N 4. P 339-340.

- Oguz A, Gumus M, Turkoglu A, Bozdag Z, Ülger BV, Agaçayak E, Böyük A. Fourniers gangrene: a summary of 10 years of dinical experience.//Int Surg. 2015.Vol. 100, N 5. P. 934-941.

- Тиктинский О.Л., Михайличенко В.В. Андрология. СПб.: Медиа-Пресс. 1999. 464с.

- Wroblewska M, Kuzaka B, Borkowski T, Kuzaka P, Kawecki D, Radziszewski PFourniers gangrene -current concepts.//Polish J Microbiol. 2014. Vol. 63, N 3. P. 267 -273.

- Каштальян М.А., Герасименко О.С., Околец В.П., Масунов К.Л. Хирургическое лечение некротических инфекций мягких тканей.//Шпитальна Хiрургiя. 2013. N 3. С. 96 -98.

- Молчанов В.В. Клиническая диагностика некротизирующих инфекций мягких тканей в условиях общехирургического стационара: Дисс.. канд. мед. наук. Москва. 2010. 157с.

- Гостищев В.К. Инфекции в хирургии: Руководство для врачей. М.: ГЭОТАР -Медиа. 2007. 761с.

- Хирургические инфекции кожи и мягких тканей: Российские национальные рекомендации. . OOO «Компания БОРГЕС». 2009. 89с.

- Клиническая хирургия: Национальное руководство. . М.: ГЭОТАР -Медиа. 2008. Том. 1. 864с.

- Eskitascioglu T, Ozyazgan I, Coruh A, Günay GK, Altiparmak M, Yontar Y, Dogan F. Experience of 80 cases with Fournier’s gangrene and "trauma" as a trigger factor in the etiopathogenesis.//Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014. Vol. 20, N 4. P. 265 -274.

- Shyam DC, Rapsang AG. Fournier’s gangrene.//Surgeon. 2013. Vol. 11, N 4. P. 222 -232.

- Урология: Национальное руководство. . М.: ГЭОТАР -Медиа. 2009. 1024с.

- Ngugi P, Magoha G, Nyaga P. Fournier’s gangrene in the HIV era.//Afr Health Sci. 2014. Vol. 14, N 4. P. 1063-1068.

- Verma S, Sayana A, Kala S, Rai S. Evaluation of the utility of the Fournier’s gangrene in North India: A multicentre retrospective study.//J Cutan Esthet Surg. 2012. Vol. 5, N 4. P. 273 -276.

- Ghnnam WM. Fournier’s gangrene in Mansoura Egypt: a review of 74 cases. // J Postgrad Med. 2008. Vol. 54, N 2. P. 106 - 109.

- Benjelloun El B, Souiki T, Yakla N, Ousadden A, Mazaz K, Louchi A, Kanjaa N, Taleb KA. Fournier’s gangrene: our experience with 50 patients and analysis of factors affecting mortality.//WJES. 2013. Vol. 8, N 13. P. 1 -5.

- Sallami S, Maalla R, Gammoudi A, Ben Jdidia G, Tarhouni L, Horchani A. Fournier’s gangrene: what are the prognostic factors? Our experience with 40 patients.//La TunisieMedicale. 2012. Vol. 90, N 10. P. 708 -714.

- Unalp HR, Kamer E, Derici H, Atahan K, Balci U, Demirdoven C, Nazli O, Onal MA. Fournier’s gangrene: evaluation of 68 patients and analysis of prognostic variables.//J Postgrad. Med. 2008. Vol. 54, N 2. P. 102 -105.

- Мальцева Л.А., Усенко Л.В., Мосенцов Н.Ф. Сепсис: этиология, эпидемиология, патогенез, диагностика, интенсивная терапия. М.: МЕДпресс-информ. 2005. 176с.

- Goh T, Goh LG, Ang CH, Wong H. Early diagnosis of necrotizing fasciitis.//BJS. 2014. Vol. 101, N 1. P. P. 119 -125.

- Wolf ChT, Wolf SJ. Fournier gangrene. // West J Emerg Med. 2010. Vol. 11, N 1. P. 101 - 102.

- Guidelines on Urological infections. . Eur. Assoc. Urol. 2015. P. 48.

- Korkut M, Icoz G, Dayangac M, Akgün E, Yeniay L, Erdogan O, Cal C. Outcome analysis in patients with Fournier’s gangrene: report of 45 cases.//Dis Colon Rectum. 2003. Vol. 46, N 5. P. 649 -652

- Строй А.А., Баныра О.Б., Мицик Ю.О., Лесняк О.М., Шеремета Р.З., Шатинська-Мицик И.С., Шуляк А.В. Молниеносная гангрена мошонки: наш опыт лечения.//Экспериментальная и клиническая урология. 2010. № 3. С. 53 -55.

- Датуашвили Т.Д., Пилипенко А.Я. Терапия больных молниеносной гангреной мошонки и ее осложнениями.//Урология и нефрология. 1988. N 5. С. 21 -26.

- Измайлов Г.А., Измайлов С.Г. Болезнь Фурнье.//Вестник хирургии. 1997. N 6. С. 70 -73.

- Черепанин А.И., Светлов К.В., Чернов А.Ф., Бармин Е.В. Другой взгляд на болезнь Фурнье в практике хирурга».//Хирургия. 2009. N 10. С. 47 -50.

- Laor E, Palmer LS, Tolia BM, Reid RE, Winter HI.Outcome prediction in patients with Fournier’s gangrene.//J UroL 1995. Vol. 154, N 1. P. 89 -92.

- Carvalho JP, Hazan A, Cavalcanti AG, Favorito LA. Relation between the area affected by Fourniers gangrene and the type of reconstructive surgery used. A study with 80 patients. // Intern Braz J Urol. 2007. Vol. 33, N 4. P 510 - 514.

- Altarac S, Katusin D, Crnica S, Papes D, Rajkovic Z, Arslani N Fournier’s gangrene: etiology and outcome analysis of 41 patients.//Urol Int. 2012. Vol. 88, N 3. P. 289 -293.

- Göktaş C, Yildirim M, Horuz R, Faydaci G, Akça O, Cetinel CA. Factors affecting the number of debridements in Fournirs’s gangrene: our results in 36 cases.//Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012. Vol. 18, N 1. P. 43-48.

- Khandelwal R, Chintamani,Tandon M, Saradna A, Gupta D, Bahl B. Fournier’s gangrene severity index as a predictor of outcome in patients with Fournier’s gangrene: a prospective clinical study at a tertiary care center. // J Young Med Researchers. 2013. Vol. 1, N 1. P. 1 - 5.

- Torremadé Barreda J, Millan Scheiding M, Suarez Fernandez C, Cuadrado Campana JM, Rodriguez Aguilera J, Franco Miranda E, Biondo S. Fourniers gangrene. A retrospective study of 41 cases. // Cir Esp. 2010. Vol. 87, N 4. P. 218 - 223.

- Koukouras D, Kallidonis P, Panagopoulos C, Al-Aown A, Athanasopoulos A, Rigopoulos C, Fokaefs E, Stolzenburg JU, Perimenis P, Liatsikos E.Fournier’s gangrene, a urologic and surgical emergency: presentation of a multi-institutional experience with 45 cases.//Urol Int. 2011. Vol. 86. P. 167 -172.

- Sarvestani AM, Zamiri M, Sabouri M. Prognostic factors for Fournier’s gangrene; a 10-year experience in Southeastern Iran.//Bull Emerg Trauma. 2013. Vol. 1, N 3. P. 116 -122.

- Stamenkovic I, Lew D. Early recognition of potentially fatal necrotizing fasciitis -the use of frozen-section biopsy//N Engl J Med. 1984. Vol. 310. P. 1689 -1693.