Геморрагический синдром и состояние системы гемостаза у детей с острым лимфобластным лейкозом на программной химиотерапии (BFM-90)

Автор: Рощик А.С., Колесникова О.И., Федоров А.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3-1 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

В связи с высокой частотой геморрагического синдрома и его вкладом в летальность изучено состояние системы гемостаза у 53 детей с острым лимфобластным лейкозом на программной химиотерапии БФМ90. Установлена различная степень нарушений свертывающей активности крови от умеренного до выраженного ее повышения, а у отдельных больных - развитие ДВСсиндрома. С целью предупреждения и лечения геморрагического синдрома у детей с острым лейкозом необходима своевременная диагностика нарушений системы гемостаза.

Гемостаз, лейкоз, дети

Короткий адрес: https://sciup.org/14919531

IDR: 14919531 | УДК: 616.155.192-005.2-053.2

Текст научной статьи Геморрагический синдром и состояние системы гемостаза у детей с острым лимфобластным лейкозом на программной химиотерапии (BFM-90)

Острые лейкозы – самая частая форма опухолевых заболеваний у детей [1]. В структуре злокачественных опухолей острые лейкозы составляют около 32% [4]. Среди острых лейкозов превалируют острые лимфобластные лейкозы (ОЛЛ) – до 80% [3]. С начала 90-х годов XX в. в России стандартом в лечении ОЛЛ стал протокол ALL-BFM-90, что позволило кардинально изменить исходы острых лейкозов, еще совсем недавно считавшихся абсолютно фатальными заболеваниями [6, 7]. Так, в настоящее время ремиссия при острых лимфобластных лейкозах достигает 95%. Вместе с тем предусмотренная протоколом ALL-BFM-90 интенсивная химиотерапия, в частности высокие дозы метотрексата, циклофосфана и антра-циклинов, приводят к развитию тяжелых осложнений – инфекционно-септических, органотоксических, требующих высококачественной сопроводительной терапии [5]. В последнее время недостаточное внимание уделяется не менее тяжелому осложнению, сопутствующему ОЛЛ, – геморрагическому синдрому, который наряду с прочими осложнениями препятствует проведению терапии в полном объеме, негативно влияя на результаты лечения больных. Данные литературы свидетельствуют о несвоевременной и недостаточной ди- агностике нарушений системы гемостаза и их коррекции у детей с ОЛЛ на программной химиотерапии [1]. Генез геморрагического синдрома при гемобластозах у детей сложен, поскольку имеет прямую взаимосвязь с основным злокачественным процессом, противоопухолевым лечением и осложнениями. В связи с этим необходимо дальнейшее изучение роли нарушений системы гемостаза в развитии геморрагического синдрома у детей с ОЛЛ.

Материал и методы

Под наблюдением находились 53 ребенка в возрасте от 1 до 14 лет; распределение детей по возрасту и полу представлено в таблице 1.

Анализ возраста пациентов показал, что ОЛЛ встречается во всех возрастных группах, но чаще у детей дошкольного возраста (37,6%), различия между группами достоверны χ 2=19,544 (р<0,01). По полу пациенты распределялись следующим образом: девочек – 21 (39,6%), маль-

Таблица 1

Распределение детей с ОЛЛ по возрасту и полу

|

Пол |

Возраст |

|||||

|

До 1 года |

1–2 года |

3–6 лет |

7–11 лет |

Старше 12 лет |

Всего |

|

|

Мальчики |

3 |

13 |

8 |

4 |

4 |

32 |

|

Девочки |

1 |

3 |

12 |

5 |

- |

21 |

|

Всего |

4 |

16 |

20 |

9 |

4 |

53 |

чиков – 32 (60,4%), различия между группами недостоверны χ 2=2,28 (р>0,05).

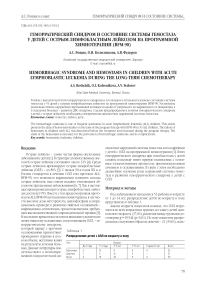

Исследование системы гемостаза пациентам проводилось на высоте клинических проявлений (до начала лечения) и в динамике заболевания. Анализ клинических проявлений в дебюте заболевания представлен на рисунке 1.

Состояние системы гемостаза оценивалось по показателям активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ), протромбинового (ПТВ) по Quick (1935) и тромбинового времени (ТВ), эхитоксово-го времени (ЭВ); уровень растворимого фибрина в плазме оценивали с помощью орто-фенантролинового теста по Елыкомову В.А. и Момоту А.П., концентрацию фибриногена в плазме – по Clauss, активность антитромбина III – амидолитическим методом, скрининг нарушений в системе протеина С – по оценке нормализованного отношения (НО), XII-а зависимого лизиса эуглобулинов – по Еремину Г.Ф. и Архипову А.Г., лизис эуглобулиновой фракции плазмы при стимуляции стрептокиназой по Gidron et al. (1978) в модификации Лычева В.Г., Дорохова А.Е. с подсчетом индекса резерва плазминогена, уровень плазминогена амидолитическим способом [2].

Результаты проведенных нами ранее исследований системы гемостаза у детей с ОЛЛ на высоте клинических оссалгии геморрагический синдром спленомегалия гепатомегалия лимфаденопатия интоксикационный синдром

Рис. 1. Клинические проявления острого лимфобластного лейкоза

Таблица 2

Исходные показатели гемостаза у больных с ОЛЛ (Х±m)

|

Методы исследования |

Результаты исследования |

|

|

Группа 1 |

Группа 2 |

|

|

Количество тромбоцитов |

||

|

в крови, х 109/л |

55,9±10,3* |

52,0±19,3* |

|

АПТВ, с |

30,6±1,2* |

34,4±1,4* |

|

ПТВ, с |

13,9±0,5* |

18,0±2,0* |

|

ТВ, с |

18,2±0,9* |

15,2±0,7* |

|

ЭВ, с |

27,3±1,2* |

30,0±3,4* |

|

РФМК, мкг/мл |

65,0±8,0* |

210±13,9* |

|

Фибриноген, г/л |

3,4±0,3 |

3,5±0,4 |

|

Антитромбин III, % |

95,8±18,7 |

79,7±14,1* |

|

НО |

0,96±0,1 |

0,61±0,1* |

|

XII-ЗЛЭ, мин |

32,6±4,4* |

31,6±4,2* |

|

ИРП, % |

58,7±4,8* |

79,4±14,1* |

|

Плазминоген, % |

56,9±5,8* |

62,0±8,7* |

Примечание: * – достоверность отличий от показателей в группе сравнения.

проявлений с помощью стандартизованных высокоинформативных методов показали наличие разнонаправленных сдвигов по уровню растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК). В связи с чем пациенты были разделены на две группы. Первую группу (1) составили 26 пациентов, у которых уровень РФМК не превышал 150 мкг/мл, вторую группу (2) – 27 пациентов с уровнем РФМК выше 150 мкг/мл.

Результаты и обсуждение

В дебюте заболевания, до химиотерапии, у больных обеих групп отмечался геморрагический синдром в виде петехий и экхимозов на коже, кровоизлияний на слизистых оболочках и имел одинаковую степень выраженности (2,3±0,1 и 2,3±0,3 балла соответственно, р>0,05).

Анализ показателей гемостаза (табл. 2) до лечения показал, что у больных 1-й группы отмечалась тромбоцитопения, умеренная активация внутрисосудистого свертывания крови по показателям АТПВ и уровню тромбинемии, параллельно регистрировалась гипокоагуляция по ПТВ, ТВ, ЭВ и депрессия фибринолиза со снижением резерва и уровня плазминогена. Исходные показатели у пациентов группы 2 характеризовались также тромбоцитопенией, но у больных данной группы установлена выраженная активация внутрисосудистого свертывания крови по показателям АПТВ и уровню РФМК, снижение физиологических антикоагулянтов, сопровождающиеся, как и у больных группы 1, угнетением фибринолиза, снижением резерва и уровня плазминогена.

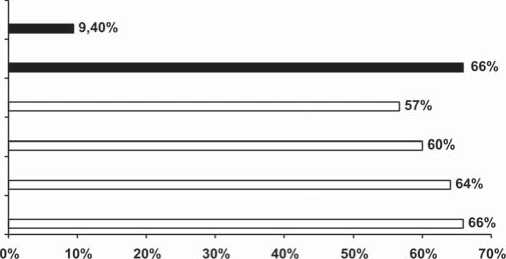

В динамике, на фоне терапии, у больных группы 1 отмечается повышение числа тромбоцитов на протоколе I с последующей положительной тенденцией. Показатели АПТВ сменились на гипокоагуляцию, на фоне прироста РФМК в 1,5 раза по сравнению с исходными показателями. По ПТВ, ЭВ гипокоагуляция усиливалась с максимальной выраженностью на протоколе I. Концентрация фибриногена достоверно снижалась по сравнению с исходным уровнем, а затем нормализовалась. Эти изменения сопровождались снижением активности АТ III к окончанию протокола II. Исходная депрессия фибрино-

Группа сравнения

258,2±6,4

37,6±0,4

12,7±0,26

13,6±0,29 24,0±0,66

38,7±0,5

3,0±0,1

116,3±4,1

0,9±0,01

6,2±0,2

100,0±0,1

103,0±0,3

лиза сохранялась на всех этапах химиотерапии в этой группе больных. Динамика показателей гемостаза больных первой группы представлена на рисунке 2. Результаты исследования системы гемостаза у пациентов второй группы представлены на рисунке 3.

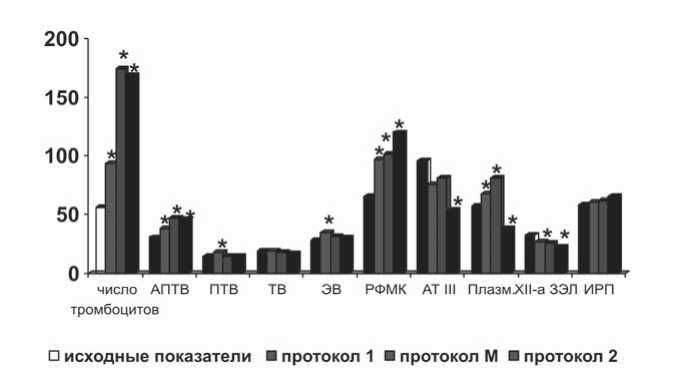

На фоне лечения у больных группы 2 показатели АПТВ на протоколе I меняются на гипокоагуляцию, уровень РФМК снижается в 2 раза по сравнению с исходными показателями. В динамике на протоколе II отмечается незначительное повышение свертывающей активности крови. Замедление свертывания крови по ПТВ, ТВ и ЭВ было зарегистрировано до лечения и в динамике достоверно не изменялось. Гипокоагуляция по ПТВ и ЭВ свидетельствуют о снижении синтеза факторов протромбинового комплекса, что обусловлено инфильтрацией печени бластными клетками. Также на протоколе I происходит достоверное снижение концентрации фибриногена с последующей нормализацией. Исходно низкая активность АТ III сочеталась с угнетением фибринолиза не только по внутреннему, но и по внешнему механизмам. Клинически в данной группе больных чаще регистрировались: тромбогеморрагический

Рис. 2. Показатели гемостаза на фоне химиотерапии у больных группы 1. Примечание: * – статистическая значимость отличий от исходных показателей, здесь и далее

Рис. 3. Показатели гемостаза на фоне химиотерапии у больных группы 2

синдром, инфекционно-токсические и полиорганные поражения – печеночная, легочно-сердечная и почечная недостаточность.

Таким образом, у детей с ОЛЛ развиваются сложные нетипичные нарушения в системе гемостаза в дебюте заболевания и усугубляются на фоне проведения химиотерапии. Установлена различная степень нарушений свертывающей активности крови от умеренного до выраженного ее повышения, а у отдельных больных – развитие ДВС-синдрома. В связи с этим диагностика нарушений системы гемостаза у детей с ОЛЛ необходима до программной химиотерапии и в динамике для своевременной коррекции выявленных нарушений с целью предупреждения тромбогеморрагических осложнений.

Список литературы Геморрагический синдром и состояние системы гемостаза у детей с острым лимфобластным лейкозом на программной химиотерапии (BFM-90)

- Алексеев Н.А., Воронцов И.М. Лекозы у детей. -Л.: Медицина, 1988. -С. 248.

- Баркаган З.С., Момот А.П. Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза. -М.: Ньюдиамед, 2001. -296 с.

- Борисович Н.В., Белевцев М.В., Алейникова О.В. Иммунологическая характеристика первых рецидивов острых лимфобластных лейкозов у детей и оценка эволюции иммунофенотипа бластных клеток в рецидиве//Гематология и трансфузиология. -2004. -№ 2. -С. 14.

- Заридзе Д.Г. Эпидемиология детских лейкозов//Арх. пат. -1997. -№ 5.-С. 65.

- Румянцева Ю.В., Карачунский А.И. Оптимизация терапии острого лимфобластного лейкоза у детей в России и Бело руссии: стратегия МоскваБерлин//Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии. -2007. -Т. 6, № 4. -С. 13.

- Breiteeld P.P. Acutae lymphoblastic leukemia. Blood Disease of infancy and Childhood/ed. D.R. Miller. -Baltimore, 1990. -175 p.

- Lukens J.N. Acute lymphoblastic leukemia. Wintrobe's Clinical Hematology/eds. G.R. Lee et al. -London, 1993. -1892 p.