Гендерные и возрастные особенности постлучевой псевдопрогрессии вестибулярных шванном

Автор: Ильялов С.Р., Банов С.М., Голанов А.В., Усачев Д.Ю.

Журнал: Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России @vestnik-rncrr

Рубрика: Медицинская практика

Статья в выпуске: 4 т.22, 2022 года.

Бесплатный доступ

За последние три десятилетия стереотаксическая радиохирургия прочно заняла свое место в арсенале средств лечения вестибулярных шванном. Важной особенностью радиохирургического лечения является возможное развитие преходящего пострадиационного увеличения опухоли - псевдопрогрессии, величина и продолжительность которого могут влиять на дальнейшее клиническое течение. Целью данной работы явилось изучение влияния пола и возраста пациентов на развитие постлучевого увеличения. Установлено, что медиана наблюдения псевдопрогрессии составляет 36,6 мес., при этом типичное короткое течение псевдопрогрессии (2 лет) - в 18,3% случаев. Псевдопрогрессирование встречается у женщин в 60,24%, а у мужчин в 39,22% случаев (Р=0,0165). Возраст не влияет на частоту псевдопрогрессии (Р=0,6134), но имеется тенденция к меньшей частоте ее развития у больных пожилой и старческой группы по сравнению с более молодыми пациентами.

Радиохирургия гамма-ножом, вестибулярные шванномы, псевдопрогрессия

Короткий адрес: https://sciup.org/149142257

IDR: 149142257

Текст научной статьи Гендерные и возрастные особенности постлучевой псевдопрогрессии вестибулярных шванном

В последние три десятилетия стереотаксическая радиохирургия прочно заняла свое место в арсенале методов лечения вестибулярных шванном (ВШ). В основном этот метод применяется в отношении неврином малого и среднего размера, однако может рассматриваться и в отношении крупных неврином [1]. Важной особенностью радиохирургического лечения является возможность развития транзиторного постлучевого увеличения опухоли – псевдопрогрессии (ПП). Прогноз развития ПП является актуальной задачей лечения пациентов с ВШ, поскольку позволит оптимизировать отбор пациентов на радиохирургическое лечение.

Цель данной работы изучить значение пола и возраста как факторов прогноза развития постлучевой ПП.

Материалы и методы

В анализ включены 217 пациентов с 3 и более контрольными магнитно-резонансными томограммами (МРТ), получивших лечение на аппарате Гамма-нож в НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко с апреля 2005 по декабрь 2015 гг. Все МРТ были выполнены по единому протоколу и в обязательном порядке включали в себя режим Т1 с контрастным усилением в высоком разрешении (толщина среза 1 мм). Оценка динамики изменений проводилась путем построения 3D-модели опухоли в программе Leksell Gamma Plan 10.1. на каждом из этапов наблюдения, измерения объема и сравнения его с исходным объемом опухоли на момент проведения радиохирургии. В данном исследовании псевдопрогрессией

(ПП) считали транзиторное постлучевое увеличение объема опухоли более, чем на 10%.

Результаты

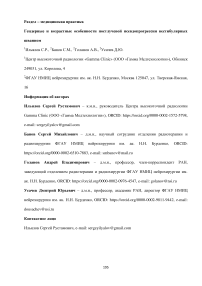

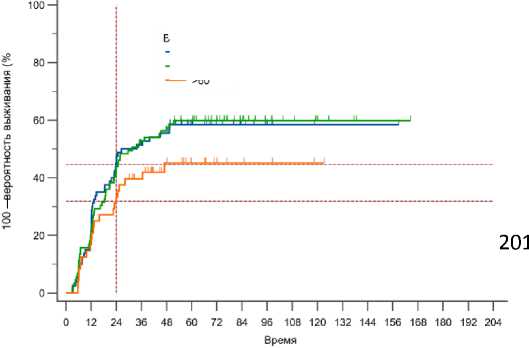

ПП диагностирована у 120 (55,3%) пациентов, в то время как у 97 (44,7%) пациентов признаков ПП не было. Среднее время наблюдения составило 82,2 (95% ДИ 72,4 -92,1) мес., а медиана наступления события составила 36,6 (95% ДИ 24,6 -51,4) мес. (Рис. 1).

Рис. 1. Частота наступления псевдопрогрессии у пациентов с ВШ после радиохирургии (график Каплана-Майера).

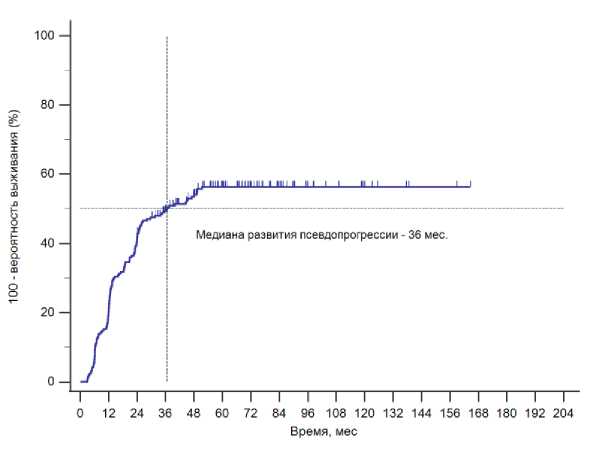

Соотношение мужчины: женщины составило 1:3,25 (51:166). Среднее время и медиана наблюдения у мужчин составили 66,5 мес. (95%ДИ 58-74,9) и 63,4 мес. (95%ДИ 57,3-76,8) соответственно, а у женщин - 64,4 мес. (95%ДИ 63,1-71,7) и 65,2 мес. (95%ДИ 55,7-70,8), соответственно. ПП достоверно чаще отмечена у женщин - 100 пациенток (60,24%), чем у мужчин - 20 пациентов (39,22%) (Р=0,0165) (Рис. 2).

Рис. 2. Развитие псевдопрогрессии у пациентов с ВШ после радиохирургии в зависимости от пола (график Каплана-Майера).

В большинстве случаев (n=98) отмечалось типичное короткое (до 2 лет) течение ПП (81,7%), в то время как типичное затяжное (>2 лет) течение - только в 18,3% случаев (n=22). Типичная короткая ПП отмечена у 80 (80%) женщин и у 18 мужчин (90%).

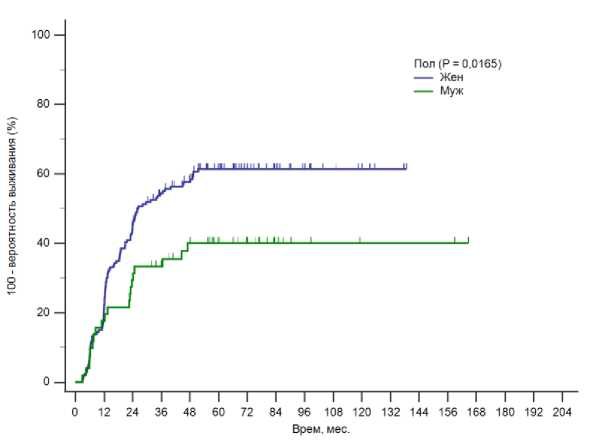

Медиана увеличения объема опухоли на пике короткой ПП у мужчин превышала таковую у женщин (Рис. 3), но достоверного статистического различия не установлено. В группе пациентов с затяжной ПП было только двое мужчин (10%) и 20 (20%) женщин, что не позволяет установить статистические различия объемов увеличения и их динамики на всех этапах наблюдения. Достоверных отличий между группами по частоте развития короткого или затяжного течения ПП не выявлено.

Рис. 3. Динамика изменения объема ВШ на фоне постлучевой псевдопрогрессии в зависимости от пола.

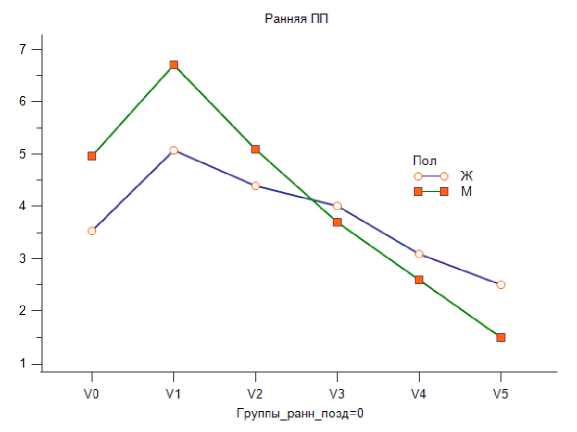

При анализе по возрасту пациенты были разбиты на 3 возрастные группы в соответствии с классификацией ВОЗ: молодые 18-44 года - 80 человек, среднего возраста 45-59 лет - 89 человек, пожилые >60 лет - 48 человек. Установлено, что в группе пациентов молодого и среднего возраста частота развития ПП составила 46 (57,50%) и 53 (59,55%) случаев, соответственно. В группе пожилых пациентов частота ПП составила 21 (43,75%) случай. Среднее время наблюдения в 1-й, 2-й и 3-й группах составило 76,4, 77,5 и 75,7 мес., соответственно. Достоверного статистического различия в частоте развития ПП между возрастными группами не выявлено. Частота развития ПП в группе молодого и среднего возраста практически не отличалась, но в группе пожилого и старческого возраста частота

ПП была на 30,4% ниже, чем в группах более молодого возраста (Рис. 4).

При проведении многофакторного анализа установлено, что у мужчин риск развития

ПП был ниже, чем у женщин (Отношение шансов (ОР)=0,57, 95% ДИ 0,35-0,93, Р=0,026).

Возраст не являлся значимым фактором риска развития ПП

ПП есть нет

(ОР=0,57, 95% ДИ 0,35-0,93, Р=0,61).

Возраст --- <45 ---45-60 --- >60

Рис. 4. График Каплана-Майера развития постлучевой псевдопрогрессии в зависимости от возраста пациентов.

Основные параметры объема ВШ и динамика их изменений в группах мужчин и женщин представлены в таблице 1.

Табл. 1. Исходные значения и динамика изменения объема ВШ у мужчин и женщин

|

Параметры |

Короткая ПП |

Затяжная ПП |

||||

|

Исходн ый объем |

Объем на пике ПП |

Объем при последне м контрол е |

Исходн ый объем |

Объем на пике ПП |

Объем при последне м контрол е |

|

|

Мужчины |

||||||

|

Количество пациентов |

18 |

18 |

2 |

2 |

2 |

1 |

|

Наименьшее зна чение объема |

0,4 |

1,1 |

1,1 |

1,69 |

3,2 |

2,3 |

|

Наибольшее зна чение объема |

9,0 |

10,7 |

1,9 |

3,52 |

3,2 |

2,3 |

|

Медиана |

5,0 |

6,7 |

1,5 |

2,605 |

3,2 |

2,3 |

|

95% ДИ для медианы |

от 2,9 до 6,4 |

от 3,9 до 8,4 |

0,3 |

- |

- |

- |

|

Женщины |

||||||

|

Количество пациентов |

80 |

80 |

28 |

20 |

20 |

7 |

|

Наименьшее зна чение |

0,1 |

0,2 |

0,30 |

0,6 |

0,9 |

0,5 |

|

Наибольшее зна чение |

14,2 |

15,2 |

12,9 |

11,3 |

14,5 |

5,0 |

|

Медиана |

3,5 |

5,1 |

2,5 |

2,5 |

3,75 |

1,8 |

|

95% ДИ для медианы |

от 2,0 до 4,2 |

от 3,4 до 5,7 |

от 1,6 до 4,8 |

от 1,3 до 5,1 |

от 1,6 до 5,7 |

от 0,9 до 3,7 |

Таким образом, ПП достоверно чаще встречается у женщин, чем у мужчин, а типичное короткое течение ПП встречается гораздо чаще, чем типичное, но затяжное течение. Не установлено зависимости типа течения ПП от пола и возраста пациента, хотя имеется тенденция к более низкой частоте развития ПП у пациентов группы пожилого и старческого возраста в сравнении с более молодыми пациентами.

Обсуждение

По данным аутопсии количество не диагностированных («немых») ВШ может достигать 0,8–0,9% [2]. Прижизненная встречаемость ВШ составляет от 10 до 19 случаев на 1 млн населения, без явной гендерной разницы, с преобладающим числом диагностированных ВШ в группе пациентов, относящиеся к возрастной группе старше 50 лет, при относительно стабильном уровне пациентов 40 лет и моложе [3,4]. В исследовании Reznitsky с соавторами, проведенном в Дании, при наблюдении в течение более 40 лет, было выявлено возрастание частоты опухолей и у мужчин, и у женщин, но с отчетливым уменьшением размеров на момент выявления. При этом возраст пациентов увеличивался, а слух на момент постановки диагноза становился все лучше. Ранее у женщин обнаруживали преимущественно экстрамеатальные и, следовательно, более крупные опухоли. В последнее время ВШ чаще обнаруживают у мужчин, а слух на момент диагноза лучше у женщин [5]. Расовые отличия в частоте заболеваемости ВШ выявлены Carlsson с соавторами, проанализировавшими национальный опухолевый регистр США. Наиболее высокий уровень встречаемости ВШ (75,6%) отмечен среди назвавших себя белыми, в то время как 8,2% отнесли себя к латиноамериканцам, 7,7% – к азиатам, 4,1% – к черным и 4,3% пациента сообщили о другой расе. Среднегодовая заболеваемость была самой низкой среди чернокожего (0,43 на 100000 человек) и латиноамериканского населения (0,45 на 100000 человек) и самой высокой среди белого населения (1,61 на 100000 человек) (P <0,001). В целом, у латиноамериканских пациентов заболевание было диагностировано в самом молодом возрасте, а у белых пациентов – в самом старшем возрасте (в среднем 50,0 против 56,0 лет соответственно; P

<0,001) [6]. Таким образом, имеются определенные гендерные, расовые и возрастные особенности, влияющие на клиническое течение ВШ.

Феномен транзиторного постлучевого увеличения ВШ был подробно освещен в классической работе Pollock, хотя упоминания о постлучевом увеличении шванном встречаются и в более ранних работах [7,8]. Delsanti с соавторами выявили увеличение опухоли у 178 (57,1%) из 312 больных, в том числе более чем на 30% (максимально до 200%) у 29,2% пациентов, и пришли к выводу, что непрерывное увеличение объема ВШ через 3 года после стереотаксической хирургии (СРХ) (больше, чем в день лечения и на момент предыдущего контроля) следует рассматривать как неэффективность лечения, а также предложили отсроченное наблюдение за пациентами в сроки 5, 7 и 10 лет [9]. Золотова и Никонова в группе из 204 пациентов после РХ описали транзиторное увеличение опухоли у 33% больных в срок наблюдения <6 мес. с последующим уменьшением объема у 27, 13 и 8% пациентов в сроки наблюдения 6–12, 12–24 и 24–36 мес., соответственно [10]. В целом, в течение прошедшего периода устоялось представление о типичном течении ПП в течение 2х лет после проведенной радиохирургии. Более длительное ее течение или увеличение объема более чем на 20% некоторыми авторами расценивается как продолженный рост опухоли и как показание к повторному облучению или к удалению опухоли [11,12]. Однако Regis с соавторами, ссылаясь на свой опыт и ранее проведенные исследования, отметили, что ПП может иметь более затяжное течение и средний срок ее продолжительности может составлять до 3–4 лет [13]. Li с соавторами опубликовали наблюдение пациентки с небольшой (8 см3) ВШ, которая через 2 года после СРХ увеличилась на 161% (до 20,9 см3), без значимого ухудшения неврологического статуса. Последующее наблюдение в течение 229 месяцев (19 лет) после лечения показало постепенное уменьшение объема ВШ до 1,0 см3, что равнялось 12,5% объема опухоли до лечения или 4,8% пикового увеличения объема опухоли после облучения. Авторы пришли к выводу, что если ПП протекает бессимптомно, то следует избегать преждевременных решений о хирургическом удалении после облучения, т.к. опухоль может в дальнейшем значительно уменьшиться самостоятельно [14]. Breshear с соавторами установили, что ПП встречается у 44% пациентов, а большинство ВШ, изначально увеличивающиеся в размерах через 1–3 года после стереотаксической радиохирургии, с 90% достижением пика объема в течение 3,5 года после лечения, в конечном итоге начинают уменьшаться при более длительном наблюдении (45% через 4 года, 77% через 6 лет). Медиана полной регрессии постлучевого увеличения составила 2,4 года (межквартильный интервал 1,9–3,6 года), при этом 90% случаев разрешились через 6,9 года. На основании этого авторы пришли к выводу, что увеличение опухоли в течение примерно 3,5 года после лечения не должно являться единственным критерием для принятия решения о повторном лечении ВШ (удалении или повторном обучении) [15].

Наш опыт также показал, что пик увеличения объема ВШ в среднем приходится на третий год наблюдения, а средняя продолжительность ПП составляет около 4 лет. При этом привычное нам короткое типичное течение ПП (развитие и последующий регресс ПП в течение первых двух лет после облучения) встречается гораздо чаще – 62,6%, чем затяжное (пролонгированное) течение (развитие и последующий регресс ПП в течение более двух лет после облучения) – 37,4% [16]. Частота атипичных случаев развития ПП (отсроченное развитие ПП после первоначального уменьшения ВШ) отмечена нами в 3,3% случаев, что соответствует ранее опубликованным наблюдениям [17,18]. Также установлено, что ПП чаще встречается и более выражена в солидных ВШ в отличие от ВШ с тонкостенными кистами [19]. Поиск других риск-факторов, способствующих развитию ПП и ее короткому или затяжному течению, позволит более обоснованно подходить к применению радиохирургии в лечении ВШ. Более частое развитие ПП у женщин, чем у мужчин, а также тенденция к снижению частоты встречаемости ПП в пожилом возрасте требует своего объяснения и, возможно, связано с гормональным фоном, а именно с уровнем половых гормонов и/или экспрессией рецепторов к ним, имеющихся в ВШ, и требует дальнейшего изучения.

Список литературы Гендерные и возрастные особенности постлучевой псевдопрогрессии вестибулярных шванном

- Lefranc M., Da Roz L. M., Balossier A., et al. Place of Gamma Knife Stereotactic Radiosurgery in Grade 4 Vestibular Schwannoma Based on Case Series of 86 Patients with Long-Term Follow-Up. World Neurosurg. 2018. V. 114. P. e1192-e1198. DOI:10.1016/j.wneu.2018.03.175.

- Carlson M.L., Link M.J., Colin L., et al. Comprehensive management of vestibular schwannoma. New York: Thieme. 2019. P. 14-17. ISBN 978-1-62623-331-7.

- Stangerup S.-E., Caye-Thomasen P. Epidemiology and natural history of vestibular schwannomas. Otolaryngol Clin North Am. 2012. V. 45. No. 2. P. 257-268, vii. DOI: 10.1016/j.otc.2011.12.008.

- Kshettry V.R., Hsieh J.K., Ostrom Q.T., et al. Incidence of vestibular schwannomas in the United States. J Neurooncol. 2015. V. 124. No. 2. P. 223-228. DOI 10.1007/s11060-015-1827-9.

- Reznitsky M., Petersen M.M.B.S., West N., et al. Epidemiology and Diagnostic Characteristics of Vestibular Schwannomas-Does Gender Matter? Otol Neurotol. 2020. V. 41. No. 10. P. e1372-e1378. DOI:10.1097/MAO.0000000000002936.

- Carlson M.L., Marston A.P., Glasgow A.E., et al. Racial differences in vestibular schwannoma. Laryngoscope. 2016. V. 126. No. 9. P. 2128-2133. DOI:10.1002/lary.25892.

- Pollock B.E. Management of vestibular schwannomas that enlarge after stereotactic radiosurgery: treatment recommendations based on a 15 year experience. Neurosurgery. 2006. V. 58. No. 2. P. 241-248. DOI:10.1227/01.NEU.0000194833.66593.8B.

- Kondziolka D., Lunsford L.D., McLaughlin M.R., Flickinger J.C. Long-term outcomes after radiosurgery for acoustic neuromas. N Engl J Med. 1998. V. 339. No 20. P. 1426-1433. DOI: 10.1056/nejm199811123392003.

- Delsanti C., Roche P.-H., Thomassin J.-M., Régis J. Morphological changes of vestibular schwannomas after radiosurgical treatment: pitfalls and diagnosis of failure. Prog Neurol Surg. 2008. V. 21. P. 93-97. DOI:10.1159/000156712.

- Золотова С.В., Никонова Н.Г. Стереотаксическая радиохирургия у больных с невриномами слухового нерва. Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. 2009. № 2. С. 55-61.

- Шиманский В.Н., Одаманов Д.А., Рыжова М.В. и др. Хирургическая тактика при удалении вестибулярных шванном после стереотаксического радиологического лечения. Результаты операций и морфологические изменения в опухолях после облучения. Вопросы нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. 2018. Т. 82. № 6. С. 38-52. DOI: 10.17116/neiro20188206138.

- Lee H.-J., Kim M. J., Koh S. H., et al. Comparing Outcomes Following Salvage Microsurgery in Vestibular Schwannoma Patients Failing Gamma-knife Radiosurgery or Microsurgery. Otol Neurotol. 2017. V. 38. No. 9. P. 1339-1344. DOI 10.1097/MAO.0000000000001536.

- Régis J., Delsanti C., Roche P.-H. Editorial: Vestibular schwannoma radiosurgery: progression or pseudoprogression? J Neurosurg. 2017. V. 127. No. 2. P. 374-379. DOI: 10.3171/2016.7.JNS161236.

- Li L.-F., Yu C.-P., Tsang A. C.-O., et al. Near-complete regression 19 years after Gamma Knife radiosurgery of vestibular schwannoma with massive pseudoprogression: case report. J Neurosurg. 2020. V. 134. No. 5. P. 1455-1458. DOI: 10.3171/2020.3.JNS20389.

- Breshears J.D., Chang J., Molinaro A.M., et al. Temporal Dynamics of Pseudoprogression After Gamma Knife Radiosurgery for Vestibular Schwannomas-A Retrospective Volumetric Study. Neurosurgery. 2019. V. 84. No. 1. P. 123-131. DOI:10.1093/neuros/nyy019.

- Ильялов С.Р., Банов С.М., Голанов А.В., Усачев Д.Ю. Радиохирургия вестибулярных шванном: динамика ближайших и отдаленных постлучевых изменений и контроль опухолевого роста. Вопросы нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. 2022. Т. 86. № 2. С. 55-63. DOI:10.17116/neiro20228602155.

- Frisch C.D., Jacob J.T., Carlson M.L., et al. Stereotactic Radiosurgery for Cystic Vestibular Schwannomas. Neurosurgery. 2017. V. 80. No. 1. P. 112-118. DOI: 10.1227/NEU.0000000000001376.

- Klijn S., Verheul J.B., Beute G.N., et al. Gamma Knife radiosurgery for vestibular schwannomas: evaluation of tumor control and its predictors in a large patient cohort in The Netherlands. J Neurosurg. 2016. V. 124. No. 6. P. 1619-1626. DOI: 10.3171/2015.4.JNS142415.

- Ильялов С.Р., Банов С.М., Голанов А.В., Усачев Д.Ю. Результаты радиохирургии солидных и кистозных вестибулярных шванном. Российский нейрохирургический журнал им. профессора А.Л. Поленова. 2021. Т. 13. № 3. C. 19-25.