Гендерные и возрастные особенности регуляции эндотелиальной функции у больных инфарктом миокарда и сахарным диабетом типа 2

Автор: Тавлуева Е.В., Зыков М.В., Груздева О.В., Барбараш О.Л.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3-1 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

У больных острым инфарктом миокарда на 10-14-е дни развития заболевания выполнен анализ суммарного содержания в плазме крови стабильных метаболитов оксида азота (NO) и эндотелина1 (ЭТ1) в зависимости от половых, возрастных различий и наличия либо отсутствия сахарного диабета (СД) типа 2. Установлено, что в группе женщин в сравнении с мужчинами, медиана уровня NO повышалась до 40,5 (20,5; 59,9) Umol/l против 22,8 (10,3; 45,8) Umol/l (p=0,01), вне зависимости от возраста. С увеличением возраста (старше 66 лет) межполовые различия в концентрации оксида азота в плазме крови исчезали. При наличии СД типа 2 у женщин концентрация стабильных метаболитов NO в плазме крови увеличивалась в сравнении с контролем и группой мужчин. Уровни ЭТ1 у женщин и мужчин с развившимся инфарктом миокарда на 10-14-й день заболевания статистически значимо не различались. Но при наличии СД типа 2 концентрация эндотелина1 у мужчин была в 2,3 раза выше, чем у женщин (p=0,007), а соотношение NO/ЭТ1 ниже в 3,1 крат (p=0,03), что могло свидетельствовать о сохранении эндотелиальной дисфункции с преобладанием вазоконстрикторных механизмов, выраженных в большей степени у мужчин, чем у женщин.

Инфаркт миокарда, гендерные особенности, эндотелиальная дисфункция, оксид азота, эндотелин-1

Короткий адрес: https://sciup.org/14919522

IDR: 14919522 | УДК: 616.132.2008.64-08

Текст научной статьи Гендерные и возрастные особенности регуляции эндотелиальной функции у больных инфарктом миокарда и сахарным диабетом типа 2

Ведущая роль ишемической болезни сердца (ИБС) среди причин смертности обусловливает поиск новых подходов к ее лечению и профилактике [1]. Однако создание эффективных методов коррекции любого заболевания невозможно без выявления наиболее важных механизмов развития данного патологического процесса. С современных позиций одним из основных звеньев в патогенезе атеросклероза считается эндотелиальная дисфункция, которая проявляется дисбалансом между главными функциями эндотелия – регуляторным обеспечением вазодилатации и вазоконстрикции. Свои эффекты эндотелий создает посредством выделения ряда вазоактивных веществ – вазодилататоров (оксида азота – NO, простациклина, брадикинина) и вазоконстрикторов (эн-дотелина-1 – ЭТ1, свободных радикалов кислорода, тромбоксана А2, ангиотензина II) [2].

Хорошо известны различия в клинических особенностях проявления заболевания и его прогноза у пациентов с инфарктом миокарда (ИМ) в зависимости от пола. Кроме того, известно, что сахарный диабет (СД) типа 2 и нарушения углеводного обмена у женщин в большей степени, чем у мужчин, ассоциируются с частотой ИБС и обусловливают более тяжелое ее течение. Однако до сих пор не ясны особенности гендерных различий активности маркеров эндотелиальной дисфункции при развитии ИМ. Не достаточно сведений и о влиянии СД на концентрацию маркеров эндотелиальной дисфункции у мужчин и женщин. Между тем эта проблема сохраняет высокую клиническую значимость, так как наличие СД у женщин ассоциировано с семикратным увеличением риска возникновения ИБС (против трехкратного повышения такового у мужчин). Кроме того, риск сердечно-сосудистой смерти среди женщин, страдающих СД, в три раза выше по сравнению с женщинами без такового [3]. И причины таких различий пока не известны.

Цель исследования: оценка активности маркеров эндотелиальной дисфункции у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST в позднем госпитальном периоде в зависимости от гендерных особенностей, возраста и наличия СД.

Материал и методы

В течение 2008 г. (с января по декабрь включительно) в Кемеровском кардиологическом диспансере функционировал электронный регистр острого коронарного синдрома (ОКС) с подъемом сегмента ST. Особенность последнего заключалась в использовании модифицированной регистрационной карты третьего Европейского регистра острых коронарных синдромов, проводимого Европейским обществом кардиологов (Euro Heart Survey). За основу протокола регистра, схемы регистрации и регистрационной карты были взяты документы регистра ОКС, проводимого Европейским обществом кардиологов (Euro Heart Survey) [4]. Критериями включения были: начало симптомов ОКС не более, чем за 24 ч до госпитализации, ангинозная боль ≥20 мин или ее эквиваленты, подъем сегмента ST≥1 мм по крайней мере в 2 смежных отведениях по данным электрокардиографии (ЭКГ) или вновь возникшая полная блокада левой ножки пучка Гиса. В исследование не включались случаи ОКС, возникшие как осложнение чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) или операции коронарного шунтирования. Все пациенты, вошедшие в исследование, подписывали одобренную локальным этическим комитетом учреждения форму информированного согласия. Для оценки функционального класса сердечной недостаточности использовали классификацию Killip (1967). Диагноз СД типа 2 устанавливали в соответствии с критериями классификации СД (Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus, 2002) и методическими рекомендациями федеральной программы “Сахарный диабет” (2002).

В исследование вошли 149 пациентов с инфарктом миокарда (ИМ). Из них 35 (23,5%) женщин и 114 (76,5%) мужчин. Медиана (25-й и 75-й процентили) распределения среднего возраста женщин составила 61,1 (57; 68) год, мужчин – 56,8 (51; 62) лет (р=0,0046). Клиническая характеристика пациентов в момент поступления в кардиологический стационар представлена в таблице 1.

Среди женщин СД типа 2 был диагностирован в девяти (25,7%), у мужчин – также в девяти (7,9%) случаях (р=0,0011). Пациенты не различались по тяжести проявлений сахарного диабета. Так, на момент поступления в клинику медиана (25-й и 75-й процентили) распределения уровня глюкозы у женщин составила 18,5 (16,1; 21,3) ммоль/л, а у мужчин – 15,3 (12,4; 17,9) ммоль/л (р=0,1023). Различий в сахароснижающей терапии у женщин и мужчин также не отмечалось. Среди женщин с СД одна (11,1%) пациентка соблюдала диету, трое (33,3%) получали инсу-линотерапию и пять (55,6%) женщин – таблетированные сахароснижающие препараты. Среди мужчин трое получали инсулинотерапию (33,3%) и шесть (66,7%) – таблетированные сахароснижающие препараты. Все женщины находились в менопаузе. Соотношение женщин до 66 лет и старше составило 59 (31,7%) и 127 (68,3%) соответственно.

На 10–14-е сутки госпитализации в плазме крови определялись концентрации стабильных метаболитов ок-

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов

|

Показатели |

Женщины |

Мужчины |

р |

|

Возраст, лет |

61,1 (57; 68) |

56,8 (51;62) |

0,0046 |

|

ФВлж, % |

52,2 (47; 57) |

48,56 (45;55) |

0,0649 |

|

Артериальная гипертензия, n (%) |

34 (94,4) |

94 (78,9) |

0,0322 |

|

Передний ИМ, n (%) |

13 (36,1) |

50 (42) |

0,5273 |

|

ПИКС, n (%) |

7 (19,4) |

28(23,5) |

0,6075 |

|

СД, n (%) |

9 (25,7) |

9(7,9) |

0,0011 |

|

Реперфузионная терапия, n (%) |

28 (77,7) |

93(78,1) |

0,9622 |

|

ФК сердечной недостаточности по Killip |

1,3 (1; 4) |

1,15(1; 4) |

0,3622 |

|

Креатинин, ммоль/л |

113,7 (76; 123) |

110,8(86;131) |

0,6857 |

Примечание: данные представлены как медиана (25-й и 75-й процентили); ФК – функциональный класс; ФВлж – фракция выброса левого желудочка, ИМ – инфаркт миокарда, ПИКС – постинфарктный кардиосклероз, СД – сахарный диабет, * – р<0,05.

В контрольную группу включены пациенты со стабильной формой стенокардии: 11 мужчин, медиана возраста – 55 (50; 59) лет и 19 женщин – 62 (58; 69) года. Медиана суммарных метаболитов NO в контрольной группе составила у женщин 23,6 (19,6; 29,2) Umol/l, у мужчин 25,5 (14,6; 32,2) Umol/l (р=0,96). Медианы концентраций ЭТ1 в контрольной группе женщин и мужчин составили: 0,64 (0,42; 1,31) fmol/ml и 0,69 (0,51; 1,4) fmol/ml соответственно (р=0,12).

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с помощью программы SPSS 10.0.5 для Windows фирмы SPSS Inc (США). Количественные признаки представлены в виде медианы с межквартильным интервалом (25-й и 75-й процентили). Две независимые группы по количественному признаку сравнивались с помощью U-критерия Манна–Уитни или метода Колмогорова–Смирнова. Анализ различия частот в двух независимых группах проводился при помощи точного критерия Фишера с двусторонней доверительной вероятностью, критерия 2 с поправкой Йетса. Корреляционный анализ проводился методом ранговой корреляции Спир-мана. Для идентификации независимых факторов, ассоциированных с маркерами эндотелиальной дисфункции, использовалась линейная логистическая регрессия с пошаговым вперед методом. Различия в сравниваемых группах считались достоверными при уровне статистической значимости (р) менее 0,05.

Результаты и обсуждение

Известно, что NO – самый мощный из эндогенных вазодилататоров. Кроме того, NO тормозит пролиферацию гладкомышечных клеток, предотвращает процесс окисления липопротеидов низкой плотности, тормозит агрегацию и адгезию тромбоцитов и ингибирует адгезию лейкоцитов к эндотелиальным клеткам [5]. При сравнительном анализе суммарного содержания стабильных метаболитов NO в плазме крови у пациентов с ИМ обоих полов установлено, что их уровень у женщин выше, чем у мужчин – 40,5 (20,5; 59,9) и 22,8 (10,3; 45,8) Umol/l соответственно, р=0,01. При сравнении с контрольной группой достоверных различий в концентрации NO у мужчин нами не выявлено. Однако у женщин уровень NO оказался статистически значимо выше такового в контрольной группе – 23,6 (19,6; 29,2) Umol/l, р=0,01. При ранжировании пациентов по возрасту оказалось, что у женщин младше 66 лет уровень NO превышал таковой в сравнении с мужчинами соответствующего возраста – 41,5 (22,1; 59,9) Umol/l и 21,7 (10,5; 45,3) Umol/l соответствен- но, и в контроле (р=0,02). В то же время в возрасте старше 66 лет содержание NO в плазме крови у больных ИМ обоего пола не отличалось от такового в контроле. Достоверных различий между женщинами и мужчинами также не оказалось – 29,5 (18,4; 61,3) и 23,4 (10,5; 45,8) Umol/ l соответственно, р=0,40. Таким образом, с увеличением возраста у женщин и у мужчин исчезали различия в концентрации в плазме крови такого важного вазодилататора как NO.

Установленное нами почти 2-кратное увеличение уровня NO у более молодых пациенток (с ИМ, развившимся до 66 лет) может быть связано с активностью эстрогенов, какое-то время сохраняющейся у женщин в постменопаузальном периоде. Этот гормон, как известно, обладает способностью увеличивать уровень NO, повышает его биодоступность, что ассоциируется с высоким резервом вазодилатации. Сокращение у женщин продукции эстрогенов с увеличением возраста, напротив, сопровождается снижением образования NO. Доказательства такой взаимосвязи между влиянием эстрогенов на синтез NO были получены в исследовании М.А. Гуревич (2006) [6]. Очевидно, недостаточная продукция NO в старшем возрастном периоде у женщин может вести к нарушению эндотелий-зависимой вазодилатации. В нашем исследовании данное предположение подкрепляется установленной статистически значимой отрицательной корреляционной зависимостью между концентрацией NO и возрастом у женщин до 66 лет (r=–0,40; р=0,04). Кроме того, нами выявлена отрицательная корреляционная взаимосвязь между концентрацией NO и уровнем АД у женщин (r=–0,41; р=0,04), тогда как у мужчин подобных связей не получено.

При оценке содержания NO в плазме крови пациентов, страдающих СД типа 2, установлено, что в позднем госпитальном периоде ИМ и у женщин, и у мужчин концентрация стабильных метаболитов оксида азота в крови имела тенденцию к повышению, не достигавшему, однако, статистической значимости. Уровни NO у женщин составляли 49,37 (20,5; 57,6) Umol/l, а у мужчин – 33,65 (0,01; 59,3) Umol/l, (р=0,4918). В то же время женщины без СД имели достоверно более высокий показатель концентрации NO – 48,17 (22,16; 59,9) Umol/l по сравнению с мужчинами без СД – 23,49 (11,4; 45,57) Umol/l, (р=0,0145). Вероятно, наличие СД способствовало снижению вазодилататорного потенциала эндотелия, независимо от пола пациента.

Известно, что СД значительно повышает риск возникновения ИБС и смертность от нее. Гипергликемия ведет к гликозилированию белков, активирующих свободно-радикальные процессы в эндотелиальных и гладкомышечных клетках сосудов, что считается одним из триггерных механизмов, вызывающих развитие и прогрессирование атеросклероза [7]. Однозначно трудно сказать, активность какой из NO-синтаз при СД нарушена в большей степени. Результаты экспериментальных работ свидетельствуют о снижении у больных СД активности эндотелиальной NO-синтазы [8]. В то же время у них отмечено повышение активности индуцибельной NO-синтазы лейкоцитов [8]. Поэтому нам представляется весьма возможным, что уменьшение суммарной концентрации стабильных метаболитов NO у больных с СД вызвано снижением активности именно эндотелиальной NO-синтазы, так как она вносит существенный вклад в формирование пула плазменных стабильных метаболитов NO. Ранее доказано, что гипергликемия также вызывает увеличение концентрации продуктов перекисного окисления липидов в эндотелиальных и гладкомышечных клетках. А этот механизм считается одним из главных факторов развития дисфункции эндотелия. Кроме того, у больных СД типа 2 отмечено нарастание в плазме крови уровня эндогенного ингибитора NO – асимметричного диметиларгинина (ADMA) – соответственно степени выраженности инсу-линорезистентности [9]. Высказывается мнение, что развитие СД нивелирует преимущество, которым обладают женщины с точки зрения развития ИБС в сравнении с мужчинами, что было продемонстрировано в исследовании D. Zindrou et al. (2001) [10].

Одним из важнейших вазоконстрикторов считается ЭТ1. Повышение его продукции ассоциируется с высокой вероятностью возникновения и прогрессирования атеросклеротического повреждения сосудов, развитием легочной и системной гипертензии [5]. Кроме того, показано, что концентрация ЭТ1 значительно возрастает в условиях ишемии [12]. Данные литературы о гендерных различиях в уровне обсуждаемого биомаркера единичны. Так, в работе Polderman K.H. et al. (1993) изучалось влияние половых гормонов на уровень ЭТ1. Показано, что мужчины имеют значительно больший уровень ЭТ1, чем женщины. По данным исследователей, самый низкий уровень ЭТ1 был выявлен у женщин во время беременности [15]. Lekontseva О. et al. (2010) исследовали особенности концентрации ЭТ1 в зависимости от развития менопаузы у женщин [12]. Показано, что у женщин в предменопа-узе уровень ЭТ1 значительно ниже, чем у мужчин. Однако в постменопаузальном периоде данные различия исчезают. Значительное повышение уровня ЭТ1 при острой ишемии миокарда было доказано Kelly M. et al. (2008), однако гендерные особенности в работе не изучались [11]. В нашем исследовании установлено, что концентрация ЭТ1 у женщин и мужчин на 10–14-й день развития ИМ также не различалась и составляла 0,67 (0,44; 1,28) fmol/ml и 0,74 (0,47; 1,3) fmol/ml (р=0,67) соответственно. При сравнении с контрольной группой статистически значимых различий концентрации ЭТ1 не выявлено ни у женщин, ни у мужчин.

При ранжировании больных ИМ по возрасту статистически значимых различий в содержании ЭТ1 не выявлено. Медиана значений ЭТ1 в возрастной группе до 66 лет составила 0,75 (0,43; 1,49) fmol/ml у женщин и 0,69 (0,47; 1,23) fmol/ml у мужчин (р=0,9704). В возрасте ≥ 66 лет уровень ЭТ1 у женщин и мужчин фактически не различался (р=0,2558) и составил 0,61 (0,5; 0,95) fmol/ml и 0,94 (0,62; 1,85) fmol/ml соответственно. При этом в целом у мужчин наблюдалась слабая, но статистически значимая зависимость концентрации ЭТ1 и возраста (r=0,19, р=0,02). У женщин подобной зависимости не установлено.

При сопоставлении медиан концентраций ЭТ1 у пациентов в зависимости от наличия или отсутствия СД типа 2 и пола оказалось, что в группе женщин с сопут- ствующим СД типа 2 уровень ЭТ1 достоверно выше, чем в группе женщин без такового, и составлял 0,87 (0,49; 2,98) fmol/ml и 0,47 (0,41; 0,54) fmol/ml соответственно (р=0,0134). В подгруппе мужчин с СД типа 2 этот показатель также оказался достоверно выше, составив 1,93 (1,28; 3,73) fmol/ml, по сравнению с мужчинами без диабета – 0,71 (0,46; 2,24) fmol/ml, р=0,0256. При сравнении данного показателя в группе мужчин и женщин, страдающих СД типа 2 оказалась, что концентрация ЭТ1 выше у мужчин – 1,93 (1,28; 3,73) fmol/ml, чем у женщин – 0,87 (0,49; 2,98) fmol/ml, р=0,0070.

Из выявленных различий можно предположить, что наличие типа у больных СД 2 при развитии ИМ способствует сохранению эндотелиальной дисфункции с преобладанием вазоконстрикторных механизмов в большей степени у мужчин, чем у женщин и на 10–14-й день заболевания, что должно учитываться при выборе лечебной тактики. Увеличение уровня ЭТ1 под влиянием гипергликемии и инсулинорезистентности при СД показано рядом авторов. Так, в исследовании Strzalka-Mrozik B. et al. (2010) установлено, что уровень ЭТ1 прямо зависит от тяжести течения, продолжительности СД и инсулиноте-рапии [13]. Подобные результаты, полученные ранее и в работе M. Kalani (2008), подтверждают, что развивающаяся при СД микроангиопатия проявляется эндотелиальной дисфункцией и сопровождается повышением уровня ЭТ1 [14]. Как известно, гипергликемия приводит к активации продукции ЭТ1 и факторов роста, участвующих в процессах ремоделирования сосудов. Эти медиаторы, стимулируя вазоконстрикцию и пролиферацию гладкомышечных клеток, оказывают мощное атерогенное действие [7]. Однако анализ зависимости таковых от пола пациентов в этой работе не проводился.

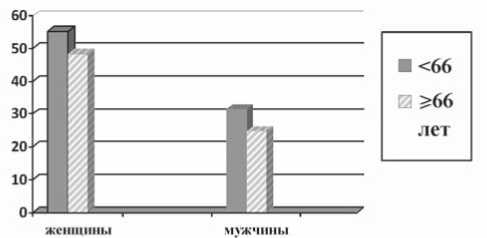

У здоровых лиц сохранен баланс между вазодилата-торным и вазоконстрикторным звеном регуляции функции эндотелия. У больных с атеросклерозом он смещен в сторону преобладания вазоконстрикторного компонента регуляции. Чтобы установить, как меняется это соотношение у больных ИМ на 10–14-й день заболевания, мы рассчитывали условный коэффициент – соотношение концентрации NO/ЭТ1. Снижение такового, как мы полагаем, может отражать дефицит вазодилататорного потенциала и повышение роли вазоконстрикторных влияний. Самый высокий показатель NO/ЭТ1 выявлен у женщин в возрастной группе до 66 лет, составив 55,3 усл. ед. В то же время у женщин 66 лет и старше его величина не превышала 48,3 усл. ед. У мужчин данный коэффициент оказался значительно ниже, составив 31,4 усл. ед. в группе до 66 лет и 24,8 усл. ед. в группе 66 лет и старше (рис. 1).

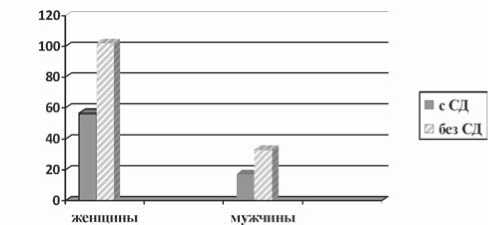

При расчете коэффициента NO/ЭТ1 с позиции различий при СД типа 2 выявлен более высокий показатель у женщин и мужчин без СД (102,3 усл. ед. у женщин и 32,9 усл. ед. – у мужчин соответственно). В то же время в группе женщин с СД типа 2 коэффициент NO/ЭТ1 составил только 56,7 усл. ед. Самым низким этот коэффициент оказался у мужчин с сопутствующим СД типа 2, составив всего 17,4 усл. ед. (рис. 2).

Рис. 1. Показания коэффициента NO/ЭТ1 у женщин и мужчин в разных возрастных группах

Рис. 2. Показания коэффициента NO/ЭТ1 у женщин и мужчин в зависимости от наличия СД. СД – сахарный диабет

Выводы

-

1. В позднем госпитальном периоде ИМ (10–14-й день от развития заболевания) уровень фактора вазодилатации NO сохраняется в целом более высоким у женщин в сравнении с мужчинами, однако на его содержание у женщин оказывает влияние возраст. С увеличением возраста (старше 66 лет) гендерные различия фактически нивелируются, а содержание метаболитов NO сопоставимо с таковым у больных ИБС в стабильной фазе течения заболевания. В то же время содержание вазоконстрикторного фактора ЭТ1 в этом периоде болезни оказался в 2 раза выше у мужчин, составив 1,93 (1,28; 3,73) fmol/ml против женщин 0,87 (0,49; 2,98) fmol/ml (р=0,0070).

-

2. У больных ИМ с сопутствующим СД типа 2 в позднем госпитальном периоде установлено 2-кратное снижение содержания NO в сравнении с лицами без такового, тогда как уровни ЭТ1, напротив, сохранялись повышенными и у мужчин – 1,93 (1,28; 3,73) fmol/ml по сравнению с мужчинами без диабета – 0,71 (0,46;2,24 fmol/ml, р=0,0256), и у женщин – 0,87 (0,49; 2,98) fmol/ ml vs 0,47 (0,41; 0,54) fmol/ml соответственно (р=0,0134).

-

3. Наличие сопутствующего СД типа 2 у обследованных нами больных влияло на баланс между вазодилатирующим и вазоконстрикторным факторами у обоих полов: индекс NO/ЭТ1 оказался снижен фактически в 2 в сравнении с пациентами без такового.

Заключение

Таким образом, у больных ИМ возраст и СД являются мощными факторами, поддерживающими дисфункцию эндотелия на этапах восстановительного лечения. При сопоставимой тяжести проявлений заболевания в остром периоде ИМ как у женщин, так и мужчин (ФК острой сердечной недостаточности по Killip, показатели сократительной функции сердца, локализация ИМ) эндотелиальная дисфункция в позднем госпитальном периоде реализуется через различные механизмы. У женщин наличие СД типа 2 снижает преимущественно вазодилатор-ный потенциал, ингибируя синтез стабильных метаболитов оксида азота. У мужчин наличие СД, вероятно, в большей мере потенцирует процессы вазоконстрикции, индуцируя тем самым повышенную продукцию вазокон- стрикторного фактора ЭТ, независимо от возраста. Найденные отличия в состоянии медиаторной системы, регулирующей сосудистый тонус у больных ИБС на этапе позднего госпитального периода ИМ, могут быть использованы для целевой коррекции и выбора индивидуальной лечебной тактики.

Список литературы Гендерные и возрастные особенности регуляции эндотелиальной функции у больных инфарктом миокарда и сахарным диабетом типа 2

- Оганов Р.Г., Шальнова С.А., Калинина А.М. и др. Новый способ оценки индивидуального сердечнососудистого риска для населения России//Кардиология. -2008. -№ 5. -С. 87-92.

- Schulze P.C., Lee R.T. Oxidative stress and atherosclerosis//Current Atherosclerosis Reports. -2005. -Vol. 7. -P. 242-248.

- Барбараш Н.А., Барбараш О.Л., Кувшинов Д.Ю. и др. Сердце женщины. -Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009. -С. 62-83.

- Steg F.G., Ross A.M. Increased allcause mortality at 2-year follow up after PCI with drugeluting stents versus baremetal stents in acute coronary syndrome: the GRACE Registry [Электронный ресурс]. -URL: http://www.medscape.com/viewarticle/570169.

- Oliveira G.H. Novel serologic markers of cardiovascular risk//Current Atherosclerosis Reports. -2005. -Vol. 7. -P. 88-95.

- Гуревич М.А., Мравян С.Р., Григорьева А.М. Ишемическая болезнь сердца у женщин//Трудный пациент. -2006. -№ 12. -С. 2-17.

- Fornoni A., Raij L. Metabolic syndrome and endothelian dysfunction//Current Atherosclerosis Reports. -2005. -Vol. 7. -P. 88-95.

- Vinik A.I., Erbas T., Park T.S. et al. Platelet dysfunction in type 2 diabetes//Diabetes Care. -2001. -Vol. 24, No. 8. -P. 1476-1485.

- Malmberg K., Yusuf S., Gerstein H.S. et al. Impact of diabetes on longterm prognosis in patients with unstable angina and non Q-wave myocardial infarction: results of the OASIS (Organization to Assess Strategies for Ischemic Syndromes) registry//Circulation. -2000. -Vol. 102. -P. 1014-1019.

- Zindrou D., Taylor K.M., Bagger J.P. Admission plasma glucose: an independent risk factor in nondiabetic women after coronary artery bypass grafting.//Diabetes Care. -2001. -Vol. 24. -P. 1634-1635.

- Kelly J.J., Whitworth J.A. Endothelin1 as a mediator in cardiovascular disease//Clinical and experimental pharmacology and physiology. -1999. -Vol. 26. -P. 85-184.

- Lekontseva O., Chakrabarti S., Davidge S.T. Endothelin in the female vasculature: a role in aging?//Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. -2010, March. -Vol. 298. -P. 509-516.

- Strzalka-Mrozik B., Nowak A., Gola J. et al. Factors associated with changes in endothelin1 gene expression in patients with diabetic retinopathy in type 2 diabetes mellitus//Molecular Vision. -2010. -Vol. 16. -P. 1272-1279.

- Kalani M. The importance of endothelin1 for microvascular dysfunction in diabetes//Vasc. Health Risk Manag. -2008. -Vol. 4, No. 5. -P. 1061-1068.

- Kees H. Polderman, Coen D.A. Stehouwer., Gerard J. van Kamp et al. Influence of Sex Hormones on Plasma Endothelin Levels//Ann. Intern. Med. -1993. -Vol. 118. -P. 429-432.