Гендерные особенности влияния курения на вегетативную нервную систему у лиц юношеского возраста

Автор: Перминов А.А., Кувшинов Д.Ю., Рыбникова О.С.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Организация здравоохранения и общественное здоровье

Статья в выпуске: 3-2 т.23, 2008 года.

Бесплатный доступ

У 128 юношей и 116 девушек - курящих студентов медицинского вуза - оценивали вегетативный тонус вопросником, предложенным А.М. Вейном; вегетативную обеспеченность деятельности определяли с помощью пробы с физической нагрузкой, пробы Штанге, ортопробы, рассчитывали вегетативный индекс Кердо. С помощью программы «Статус ПФ» оценивали вариабельность сердечного ритма. Результаты исследования показали гендерные особенности влияния курения на вегетативную нервную систему. Оказалось, что у курящих девушек значительно меняются параметры кардиоритма (индекс напряжения, вегетативного равновесия и др.), свидетельствующие о повышении уровня активации симпатического отдела ВНС. При анализе изменений показателей ВНС у студентов при различной длительности и интенсивности курения оказалось, что при длительности курения менее 3 лет и при выку ривании более 10 сигарет у юношей и девушек значительно уменьшалось симпатическое влияние на сердце, чем при употреблении менее 10 сигарет при той же длительности курения.

Курение, вегетативная нервная система

Короткий адрес: https://sciup.org/14918909

IDR: 14918909 | УДК: [612.8-06:613.85]-053.67

Текст научной статьи Гендерные особенности влияния курения на вегетативную нервную систему у лиц юношеского возраста

E-mail: alekperminov@yandex.ru

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ КУРЕНИЯ НА ВЕГЕТАТИВНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ У ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

Кемеровская государственная медицинская академия

Вегетативной нервной системе (ВНС), обеспечивающей поддержание гомеостаза и влияющей на различные формы психических и физических реакций, принадлежит важная роль в жизнедеятельности организма. Посредством биологически активных веществ ВНС оказывает на органы-мишени воздействие, приводящее к изменению характера и скорости метаболических реакций, индуцируя ответную реакцию организма на изменения внешней или внутренней среды [1]. Нарушения функций ВНС при действии различных неблагоприятных факторов могут способствовать изменению поведенческих реакций человека и развитию заболеваний, в частности верхних дыхательных путей [2] и сердечно-сосудистой системы [3].

Значительное влияние на деятельность ВНС оказывает табакокурение. Так, известно, что никотин стимулирует Н-холинорецепторы симпатических ганглиев нервной системы; способствует высвобождению норадреналина в гипоталамусе, влияя на регуляцию функций ВНС. Имеются данные об изменении секреции катехоламинов под влиянием никотина в культуре клеток мозгового вещества надпочечников [4]. Никотин влияет на холинергические нейроны в 64

мезэнцефальной ретикулярной формации, являющейся началом восходящих холинергических путей к неокортексу и лимбической системе [5]. Курение может становиться фактором дисрегуляции ВНС, что влечет за собой развитие патологии различных органов и систем организма. Так, повышение уровня симпатической активности у курящих влечет за собой более частое возникновение фибрилляции желудочков сердца [6] и повышает смертность от сердечнососудистых заболеваний [7].

В Кемерове среди студентов-медиков курят до 48% юношей и 29 % девушек [8], что отражает общую тенденцию распространения курения среди врачей в нашей стране. Так, если в США за 1974-91 гг. число курящих врачей снизилось с 18,8 до 3,3% [9], то в России к 2000 г. курили 38% мужчин и 9,9% женщин – врачей [10]. Исследователи отмечают в последнее десятилетие рост количества курящих женщин [11].

По результатам исследований зарубежных авторов [12], обучение в медицинском ВУЗе способствует началу курения. Это, вероятно, связано с тем, что обучение в высшем учебном заведении сопровождается напряжением адаптационных систем организма студента и повышением уровня активности симпа-то-адреналовой системы [13, 14]. Студенты зачастую используют табакокурение с целью снятия психоэмоционального напряжения.

В целом, комплексное воздействие экзогенных факторов, в том числе курения, на вегетативную нервную систему лиц юношеского возраста может приводить к истощению резервных возможностей организма и вызывать раннее развитие патологических процессов [14].

В свете вышеизложенного целью нашей работы явилось изучение гендерных особенностей влияния курения на ВНС у студентов-медиков.

На кафедре нормальной физиологии Кемеровской медицинской академии было проведено обсле-

о не курящие курящие

О не курящие курящие

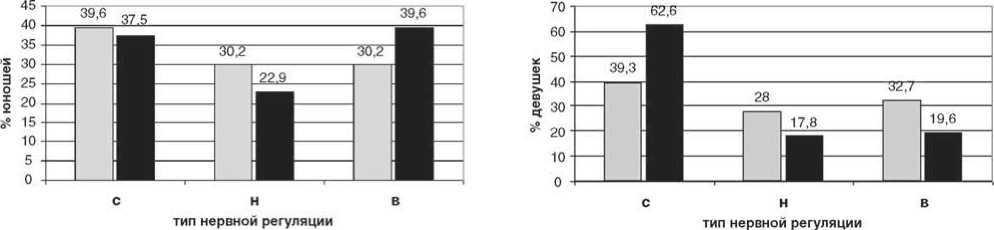

Рис. 1. Количество представителей разных типов вегетативной регуляции среди курящих и некурящих юношей. Условные обозначения: с – симпатотоники, н – нормотоники, в – ваготоники

Рис. 2. Количество представителей разных типов вегетативной регуляции среди курящих и некурящих девушек. Условные обозначения: с – симпатотоники, н – нормотоники, в – ваготоники дование студентов 2-го курса лечебного и педиатрического факультетов – 272 юношей и 288 девушек в возрасте 19-21 год, из них курящих – 128 юношей и 116 девушек. Для оценки тонуса ВНС использовали предложенный А.М. Вейном (2003) [1] «Вопросник для выявления изменений вегетативной нервной системы». Вычисляли вегетативный индекс Кердо (ИК). Для выявления вегетативного обеспечения деятельности определяли время восстановления частоты сердечных сокращений (ЧСС) после 20 приседаний в течение 30 секунд; проводили пробу Штанге, вычисляя показатель реакции (соотношение ЧСС до и после задержки дыхания), а также ортопробу (по методу Z. Servit (1948) [1]), при которой фиксировалась разница между ЧСС в положении лежа до и после проведения пробы. Математический анализ ритма сердца проводился методом вариационной пульсомет-рии по методике Р.М. Баевского и соавт. [15] с помощью компьютерной программы «Статус ПФ». Программа обеспечивала автоматическую регистрацию 100 кардиоинтервалов (R-R) и анализ с построением кардиоинтервалограмм. Получали ряд показателей, характеризующих статистические гистографические, автокорреляционные и спектральные параметры динамики сердечного ритма. На основании анализа волновой структуры ритма сердца определяли исходный вегетативный тонус, что позволяло отнести обследуемых к «симпатотоникам», «нормотоникам» или «ваготоникам». Автоматически вычислялись интегральные показатели ритма сердца: индекс напряжения регуляторных систем (ИН), индекс вегетативного равновесия (ИВР), показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР), вегетативный показатель ритма (ВПР) [15].

Полученные данные были обработаны методами вариационной статистики. Статистическая значимость различий оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимался равным 0,05.

Выяснилось, что у курящих юношей преобладает парасимпатический тип нервной регуляции, выявляемый методом кардиоинтервалографии (рис. 1), – оно составляло 39,6% среди курящих и 30,2% среди некурящих лиц мужского пола. Число юношей с симпатическим типом нервной регуляции было практически одинаковым: 37,5% среди курящих и 39,6% среди некурящих студентов. Среди курящих девушек (рис. 2), в отличие от юношей, оказалось значительно большее количество лиц с симпатическим типом нервной регуляции: оно составляло 62,6% среди курящих студенток и 39,3% – среди некурящих.

Статистически значимых различий параметров кардиоритма у курящих и некурящих юношей отмечено не было. У курящих девушек наблюдалось напряжение центрального звена регуляции сердечного ритма и преобладание симпатических влияний над парасимпатическими (табл. 1), о чем свидетельствовало статистически значимое увеличение ИК, ИН, ИВР, ПАПР и ВПР. По результатам тестирования «Вопросником» у курящих девушек выявлены тенденции к увеличению числа жалоб, связанных с нарушением деятельности ВНС.

Анализ показателей вегетативной обеспеченности показал (табл. 1), что у курящих юношей статистически значимо больше время восстановления ЧСС после приседаний. У девушек статистически значимых различий обнаружено не было.

Полученные данные свидетельствуют о влиянии курения на функциональное состояние ВНС: у девушек оно проявлялось в изменениях регуляции сердечного ритма и появлении жалоб, у юношей – в более длительной активации сердечно-сосудистой системы при физической нагрузке.

Отсутствие статистически значимых изменений параметров кардиоритма у юношей при курении, вероятно, связано с более высокими компенсаторными возможностями организма. Возможно, это отражает известное правило, что чаще себе позволяют курить люди более здоровые [16, 17]. Это нашло отра-

Таблица 1

Показатели активности вегетативной нервной системы у курящих и некурящих лиц юношеского возраста в зависимости от пола (М±m)

|

Параметры |

Курящие |

Некурящие |

||

|

Юноши (n=128) |

Девушки (n=116) |

Юноши (n=144) |

Девушки (n=172) |

|

|

Вопросник, баллы |

11,6±3,2 |

21,8±3,7 |

12,3±2,7 |

19,7±2,1 |

|

Индекс Кердо, % |

-1,1±4,4 |

9,0±2,2* |

3,7±2,3 |

3,6±1,7 |

|

Время восстановления ЧСС после стандартной физической нагрузки, с |

76,8±3,5* |

67,8±2,8 |

67,0±2,3 |

65,2±2,5 |

|

Показатель реакции (проба Штанге), усл. ед. |

1,24±0,07 |

1,07±0,01 |

1,2±0,06 |

1,1±0,01 |

|

Разница ЧСС при проведении ортопробы, уд./мин |

24,8±6,9 |

17,6±3,2 |

21,8±4,8 |

15,5±2,2 |

|

ИН, усл. ед. |

70,8±8,8 |

93,6±10,3* |

75,5±8,5 |

60,3±6,3 |

|

ИВР, усл. ед. |

105,1±12,2 |

133,9±12,1* |

112,6±12,0 |

93,1±8,2 |

|

ПАПР, усл. ед. |

40,6±2,6 |

50,1±2,6* |

43,8±2,3 |

38,2±1,9 |

|

ВПР, усл. ед. |

3,8±0,3 |

4,6±0,3* |

4,1±0,3 |

3,7±0,3* |

Примечание: знаком (*) отмечены показатели у курящих студентов, отличающиеся от таковых параметров у некурящих (при р<0,05).

Таблица 2

Изменение показателей активности вегетативной нервной системы при курении у юношей в зависимости от его длительности и количества выкуриваемых сигарет (М±m)

|

Параметры |

Длительность курения |

|||

|

До 3 лет |

Более 3 лет |

|||

|

До 10 сигарет (n=31) |

Более 10 сигарет (n=47) |

До 10 сигарет (n=35) |

Более 10 сигарет (n=15) |

|

|

Вопросник,баллы |

14,5±3,5 |

16,5±2,4 |

17,1±6,6 |

7,5±4,1 |

|

Индекс Кердо, % |

8,0±6,8* |

11,6±8,5* |

2,9±6,9 |

-7,6±8,9 |

|

Время восстановления ЧСС после стандартной физической нагрузки, с |

78,7±10,0 |

74,5±2,7 |

75,5±6,3 |

77,8±5,6 |

|

Показатель реакции (проба Штанге), усл. ед. |

1,17±0,11 |

1,15±0,09 |

1,4±0,2 |

1,3±0,2 |

|

Разница ЧСС при проведении ортопробы, уд./мин |

27,1±5,5 |

31,5±8,5* |

23,5±7,4 |

11,5±5,1 |

|

ИН, усл. ед. |

101,2±23,3* |

60,3±13,4 |

67,8±12,9 |

50,1±9,9 |

|

ИВР, усл. ед. |

147,6±32,0* |

89,1±15,2 |

106,4±20,2 |

76,6±15,2 |

|

ПАПР, усл. ед. |

48,6±5,6* |

37,9±4,9 |

42,4±4,2 |

34,1±3,6 |

|

ВПР, усл. ед. |

4,9±0,8* |

3,7±0,6 |

3,8±0,5 |

3,0±0,4 |

Примечание: знаком (*) отмечены статистически значимо различающиеся (р<0,05) показатели при различной длительности курения и количестве выкуриваемых сигарет.

жение и в исследовании К.Г. Габреляна и соавт. [16], в котором установлено, что большую вероятность начала курения имеют юноши с большим уровнем адаптационных ресурсов. Однако, более длительное время восстановления ЧСС после физической нагрузки у курящих юношей может свидетельствовать о более быстром истощения резервов адаптации при предъявлении дополнительных требований к организму.

Далее нами были проанализированы изменения показателей ВНС в зависимости от длительности курения (в годах) и его «дозы», т.е. суточного числа выкуриваемых в настоящее время сигарет.

Оказалось, что у юношей, курящих менее 3 лет и выкуривающих в течение дня более 10 сигарет (табл. 2), наблюдается уменьшение напряжения центрального звена регуляции сердечного ритма и симпатических влияний – у этих юношей статисти-

Таблица 3

Изменение показателей активности вегетативной нервной системы у девушек при курении в зависимости от его длительности и количества выкуриваемых сигарет (М±m)

|

Параметры |

Длительность курения |

|||

|

До 3 лет |

Более 3 лет |

|||

|

До 10 сигарет (n=31) |

Более 10 сигарет (n=34) |

До 10 сигарет (n=35) |

Более 10 сигарет (n=16) |

|

|

Вопросник,баллы |

21,9±4,3 |

10,7±6,2 |

41,5±11,5* |

18,00±13,0 |

|

Индекс Кердо, % |

11,7±2,9 |

10,7±6,2 |

1,0±3,9 |

0,8±6,3 |

|

Время восстановления ЧСС после стандартной физической нагрузки, с |

64,7±3,7 |

70,8±7,2 |

70,6±8,2 |

71,1±7,2 |

|

Показатель реакции (проба Штанге), усл. ед. |

1,08±0,02 |

1,1±0,03 |

1,05±0,01 |

1,04±0,02 |

|

Разница ЧСС при проведении ортопробы, уд./мин |

20,4±3,3 |

9,6±7,2 |

37,5±15,13 |

6,2±1,9 |

|

ИН, усл. ед. |

103,1±19,2 |

71,0±9,4* |

90,1±14,3 |

97,0±19,5 |

|

ИВР, усл. ед. |

142,5±22,3 |

113,0±13,7* |

126,7±16,9 |

141,4±24,8 |

|

ПАПР, усл. ед. |

52,1±4,4 |

43,6±3,9* |

51,4±5,4 |

51,7±6,1 |

|

ВПР, усл. ед. |

4,9±0,5 |

3,9±0,4* |

4,8±0,5 |

4,7±0,7 |

Примечание: знаком (*) отмечены статистически значимо различающиеся (р<0,05) показатели при различной длительности курения и количестве выкуриваемых сигарет.

чески значимо ниже показатели ИК, ИН, ИВР, ПАПР и ВПР, чем у юношей, выкуривающих менее 10 сигарет в сутки, при одинаковой длительности курения. Данная тенденция сохраняется и при увеличении длительности курения. При длительности курения более 3 лет у юношей имеется статистически значимое снижение разницы ЧСС в минуту при выполнении ортопробы, эта разница статистически значимо ниже при выкуривании 10 и более сигарет. Имеется тенденция к уменьшению у юношей числа предъявляемых жалоб с увеличением длительности и дозы курения (табл. 2).

У девушек, как и у юношей, при длительности курения менее 3 лет (табл. 3) и выкуривании более 10 сигарет статистически значимо ниже показатели вариационной пульсометрии (ИН, ИВР, ПАПР и ВПР), следовательно, меньше активность симпатических влияний, что нивелируется с увеличением длительности курения – при курении более 3 лет статистически значимо возрастают показатели ИН, ИВР, ПАПР и ВПР. При повышении длительности курения (более 3 лет) у девушек наблюдается статистически значимое увеличение жалоб по данным «Вопросника» и улучшение показателей ортопробы (табл. 3).

Таким образом, с увеличением длительности курения у юношей тенденция к снижению симпатических влияний сохраняется, тогда как у девушек наблюдается возрастание симпатических влияний и числа жалоб, что может отражать начало преобладания отрицательных эффектов курения, а также гендерных особенностей восприятия организмом никотина. С увеличением длительности курения статистически значимых изменений времени восстановлении ЧСС после физической нагрузки и показателя реакции при пробе Штанге обнаружено не было.

При анализе гендерных особенностей влияния курения на параметры ВНС при различной длительности и дозе курения выяснилось, что у девушек при курении менее 3 лет и выкуривании более 10 сигарет сильнее, чем у юношей, выражено симпатическое влияние на сердце – выше показатели ИН, ИВР, ПАПР и ВПР. С увеличением длительности курения (более 3 лет) у лиц женского пола статистически значимо возрастают вышеприведенные показатели кардиоритма (табл. 3), тогда как у юношей эти параметры имеют тенденцию к снижению.

Причины усиления влияния симпатической нервной системы, вероятно, связаны с особенностями курения девушек. Девушки более стрессоустойчивы [18], но чаще юношей используют курение с целью защиты от стресса [19]. Курение способствует развитию депрессивных состояний [20, 21] и хронического стресса (пассивно-эмоционального), более выраженного у девушек [19], что соответственно повышает потребность в никотине [22]. Сочетание курения с высоким уровнем психоэмоционального стресса, а также прямое стимулирующее действие никотина способствуют повышению тонуса симпатической нервной системы у девушек.

Увеличение среди курящих юношей лиц с парасимпатическим типом нервной регуляции при относительно небольшой длительности курения (в среднем 3 года), вероятно, связано с особенностями курения юношей. Так, юноши выкуривают в среднем большее количество сигарет по сравнению с девушками [23], и, следовательно, получают существенно 67

большую дозу никотина, что приводит, по-видимому, к его тормозному влиянию [24] на эмоциональную сферу, способствуя понижению тревожности и возбуждения, которые являются основными мотивами курения среди студентов-медиков [25].

Проведенное исследование позволило выявить особенности влияния курения на вегетативную нервную систему у лиц юношеского возраста. Это влияние более выражено у девушек, что отражается в более значительном усилении у них симпатических влияний. При малой длительности курения и выкуривании более 10 сигарет в сутки у курящих студентов отмечается меньшее влияние никотина на вариабельность сердечного ритма и тонус ВНС, но у девушек этот эффект исчезает с увеличением длительности и интенсивности курения.

Более выраженное негативное влияние курения даже при его небольшой длительности на женский организм делает, следовательно, необходимым гендерную ориентацию противотабачной пропаганды.

-

1. Вейн А.М. Вегетативные расстройства. М.: МИА, 2003, 400 с.

-

2. Рязанов С.В. и др. Роль вегетативной нервной системы в патогенезе заболеваний верхних дыхательных путей // Болезни органов дыхания. – 2005. – Т. 1. – № 2. – С. 4248.

-

3. Белобородов Г.С., Белобородова В.Ф. Взаимодействие поведенческих реакций и вегетативной регуляции у жителей крайнего северо-востока России.// Компенсаторно-приспособительные процессы: фундаментальные, экологические и клинические аспекты: Материалы Всероссийской конференции 5-7 октября 2004 г. – Новосибирск, 2004. – С. 189-190.

-

4. Wolk R., Shamsuzzaman A.S.M., Svatikova A. et al. Effect of Spit Tobacco // J. of the American College Cardiology. – 2005. – V. 45. – № 6. – P. 910-914.

-

5. Wesnes K. Warburton D.M. Pharmacol. and Therap. – 1983. – V. 21. – P. 189.

-

6. Schwartz P.J., Priori S.G. Sympathetic nervous system and cardiac arrhythmias // Cardiac Electrophysiology. From cell to bedside. Philadelphia: WB Saunders Co.. – 1990. – P. 330.

-

7. Kleiger R.E., Miller J.P., Bigger J.T. et al. Decreased heart rate variability and its association with increased mortality after acute myocardial infarction // Am. J. Cardiol. – 1987. – V. 59. – P. 256.

-

8. Нестеров Ю.И., Аникина М.В., Основа А.А. Табакокурение: распространенность среди школьников и студентов, мотивация, профилактика и возможности лечения.// Медицинские и социальные аспекты наркомании, токсикомании и курения. Материалы межрегиональной научн. конференции. 15 февр. 2006. – Кемерово, 2006. – С. 69-74.

-

9. Smokeless tobacco use in the US. // HCL Monograph. – 1989. – P. 5-105.

-

10. Косарев В.В., Бабанов С.А. Тенденция формирования и возможные пути профилактики табачной зависимости (по данным эпидемиологического исследования). // Пульмонология. – 2006. – № 3. С. 119-124.

-

11. Risch N. Dissecting Racial and Ethnic Differences // The New England Journal of Medi-cine. – 2006. – V. 354. – № 4. – P. 408-411.

-

12. Senol Y., Domnez L., Turkay M. et al. The incidence of smoking and risk factors for smoking initiation in medical faculty students: cohort study. // BMC Public Health. – 2006. – V. 30. – № 4. – P. 128.

-

13. Ситдиков Ф.Г., Шайхелисламова М.В., Валеев И.Р. Влияние учебной нагрузки и условий производства на функциональное состояние симпато-адреналовой системы и показателей регуляции сердечного ритма у девушек 17-18–летнего возраста. // Физиология человека. – 2001. – T. 27. – № 5. – С. 60-67.

-

14. Геворкян Э.С., Минасян С.М., Адамян Ц.И. и др. Динамика интегральных характеристик вариабельности сердечного ритма и психофизиологических показателей студентов в режиме однодневной и недельной нагрузки. // Физиология человека. 2006. – T. 32. – № 4. – C. 57-63.

-

15. Баевский Р.М., Барсукова Ж.П., Берсенева А.П. Оценка функционального состояния организма на основе математического анализа сердечного ритма: Методические рекомендации. Владивосток. – 1998. – 220 с.

-

16. Габрелян К.Г., Ермолаев Б.В. Уровень адаптационных возможностей организма студентов и курение.//Физио-логия человека. 2006. T. 32. № 2. C. 110-113.

-

17. Гундаров И.А., Киселева Н.В., Копина О.С. Медикосоциальные проблемы формирования здорового образа жизни.// Обзорная информация. Медицина и здравоохранение. Серия: формирование здорового образа жизни. М. 1989.

-

18. Барбараш Н.А., Чичиленко М.В., Тарасенко Н.П. и др. Экстрагенитальные особенности биологии и физиологии женского организма (обзор) // Бюллютень СО РАМН № 3. – 2003. – C. 53-58.

-

19. Royce J.M., Corbett K., Sorensen G. et al. Gender, social pressure and smoking cessations: the community Intervention Trial for smoking Cessation of baseline // Soc. Sci. Med. – 1997. – V. 44. – № 3. – P. 359-370.

-

20. Haines A.P., Imelson J.D., Meade T. W. // British Medical J.– 1980. – V. 280. – P. 1422.

-

21. Martini S., Wagner F.A., Anthony F. The association of tobacco smoking and depression in adolescence: evidence from the United States. // Subst Use Misuse. – 2002. – V. 37. – P. 1853-1867.

-

22. Смирнов В.К. Табачная зависимость и курение табака. М.:ВИНИТИ, 1993. 108 с.

-

23. Перминов А.А. Индивидуальногодичные изменения количества выкуриваемых сигарет студентами медицинского Вуза //Биллютень сибирской медицины. Приложение № 1. – Томск. – 2005. – С. 75.

-

24. Eyseng H. Smoking, personality and stress // N.-Y.: Springer – Verlag. – 1991. – 130 p.

-

25. Кувшинов Д.Ю., Тарасенко Н.П., Перминов А.А., Бар-бараш Н.А. Психологические и хронобиологические аспекты курения студентов // Вестник высшей школы. – 2004. – № 2. – С. 8-12.

Список литературы Гендерные особенности влияния курения на вегетативную нервную систему у лиц юношеского возраста

- Вейн А.М. Вегетативные расстройства. М.: МИА, 2003, 400 с.

- Рязанов С.В. и др. Роль вегетативной нервной системы в патогенезе заболеваний верхних дыхательных путей//Болезни органов дыхания. -2005. -Т. 1. -№ 2. -С. 42-48.

- Белобородов Г.С., Белобородова В.Ф. Взаимодействие поведенческих реакций и вегетативной регуляции у жителей крайнего северо-востока России.//Компенсаторно-приспособительные процессы: фундаментальные, экологические и клинические аспекты: Материалы Всероссийской конференции 5-7 октября 2004 г. -Новосибирск, 2004. -С. 189-190.

- Wolk R., Shamsuzzaman A.S.M., Svatikova A. et al. Effect of Spit Tobacco//J. of the American College Cardiology. -2005. -V. 45. -№ 6. -P. 910-914.

- Wesnes K. Warburton D.M. Pharmacol. and Therap. -1983. -V. 21. -P. 189.

- Schwartz P.J., Priori S.G. Sympathetic nervous system and cardiac arrhythmias//Cardiac Electrophysiology. From cell to bedside. Philadelphia: WB Saunders Co.. -1990. -P. 330.

- Kleiger R.E., Miller J.P., Bigger J.T. et al. Decreased heart rate variability and its association with increased mortality after acute myocardial infarction//Am. J. Cardiol. -1987. -V. 59. -P. 256.

- Нестеров Ю.И., Аникина М.В., Основа А.А. Табакокурение: распространенность среди школьников и студентов, мотивация, профилактика и возможности лечения.//Медицинские и социальные аспекты наркомании, токсикомании и курения. Материалы межрегиональной научн. конференции. 15 февр. 2006. -Кемерово, 2006. -С. 69-74.

- Smokeless tobacco use in the US.//HCL Monograph. -1989. -P. 5-105.

- Косарев В.В., Бабанов С.А. Тенденция формирования и возможные пути профилактики табачной зависимости (по данным эпидемиологического исследования).//Пульмонология. -2006. -№ 3. С. 119-124.

- Risch N. Dissecting Racial and Ethnic Differences//The New England Journal of Medicine. -2006. -V. 354. -№ 4. -P. 408-411.

- Senol Y., Domnez L., Turkay M. et al. The incidence of smoking and risk factors for smoking initiation in medical faculty students: cohort study.//BMC Public Health. -2006. -V. 30. -№ 4. -P. 128.

- Ситдиков Ф.Г., Шайхелисламова М.В., Валеев И.Р. Влияние учебной нагрузки и условий производства на функциональное состояние симпатоадреналовой системы и показателей регуляции сердечного ритма у девушек 17-18-летнего возраста.//Физиология человека. -2001. -T. 27. -№ 5. -С. 60-67.

- Геворкян Э.С., Минасян С.М., Адамян Ц.И. и др. Динамика интегральных характеристик вариабельности сердечного ритма и психофизиологических показателей студентов в режиме однодневной и недельной нагрузки.//Физиология человека. 2006. -T. 32. -№ 4. -C. 57-63.

- Баевский Р.М., Барсукова Ж.П., Берсенева А.П. Оценка функционального состояния организма на основе математического анализа сердечного ритма: Методические рекомендации. Владивосток. -1998. -220 с.

- Габрелян К.Г., Ермолаев Б.В. Уровень адаптационных возможностей организма студентов и курение.//Физиология человека. 2006. T. 32. № 2. C. 110-113.

- Гундаров И.А., Киселева Н.В., Копина О.С. Медикосоциальные проблемы формирования здорового образа жизни.//Обзорная информация. Медицина и здравоохранение. Серия: формирование здорового образа жизни. М. 1989.

- Барбараш Н.А., Чичиленко М.В., Тарасенко Н.П. и др. Экстрагенитальные особенности биологии и физиологии женского организма (обзор)//Бюллютень СО РАМН № 3. -2003. -C. 53-58.

- Royce J.M., Corbett K., Sorensen G. et al. Gender, social pressure and smoking cessations: the community Intervention Trial for smoking Cessation of baseline//Soc. Sci. Med. -1997. -V. 44. -№ 3. -P. 359-370.

- Haines A.P., Imelson J.D., Meade T. W.//British Medical J.-1980. -V. 280. -P. 1422.

- Martini S., Wagner F.A., Anthony F. The association of tobacco smoking and depression in adolescence: evidence from the United States.//Subst Use Misuse. -2002. -V. 37. -P. 1853-1867.

- Смирнов В.К. Табачная зависимость и курение табака. М.:ВИНИТИ, 1993. 108 с.

- Перминов А.А. Индивидуальногодичные изменения количества выкуриваемых сигарет студентами медицинского Вуза//Биллютень сибирской медицины. Приложение № 1. -Томск. -2005. -С. 75.

- Eyseng H. Smoking, personality and stress//N.-Y.: Springer -Verlag. -1991. -130 p.

- Кувшинов Д.Ю., Тарасенко Н.П., Перминов А.А., Барбараш Н.А. Психологические и хронобиологические аспекты курения студентов//Вестник высшей школы. -2004. -№ 2. -С. 8-12.