Генетическая детерминация селекционных признаков в орловской популяции чёрно-пёстрого скота

Автор: Шендаков А.И., Анисимова Л.И.

Журнал: Биология в сельском хозяйстве @biology-in-agriculture

Рубрика: Современные аспекты молочного животноводства

Статья в выпуске: 2 (11), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся данные по анализу коэффициентов наследуемости в стаде коров чёрно-пёстрой породы в Орловской области. Изучена наследуемость удоя за 305 дней, жирности молока, содержания белка в молоке, живой массы. Определено, что в стаде рост удоев составил 1146 кг молока за одну генерацию, или 119,4% относительного эффекта гетерозиса.

Селекция, чёрно-пёстрая порода, наследуемость, эффект гетерозиса

Короткий адрес: https://sciup.org/147230941

IDR: 147230941

Текст научной статьи Генетическая детерминация селекционных признаков в орловской популяции чёрно-пёстрого скота

Результаты исследований и их обсуждение.

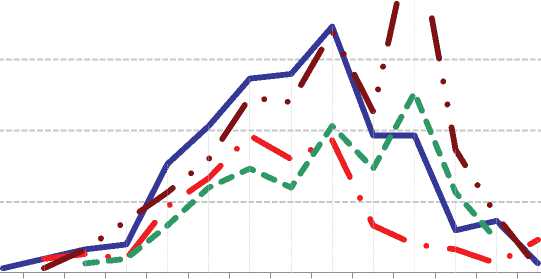

Согласно бонитировкам, прослеживались относительно нормальные распределения коров по удоям за 305 дней лактации (см. рисунок 1), однако на основании рисунка можно судить, что в стаде в 2010-2011 году прослеживалась вынужденная выбраковка, в том числе коров с высокими удоями по причине болезней. Распределение коров-первотёлок в определённой степени проявляло схожие тенденции. В 2011-2012 годах прослеживалось селекционное давление на увеличение удоев: в стаде возросло количество коров и первотёлок с удоями 7001-8000 кг молока.

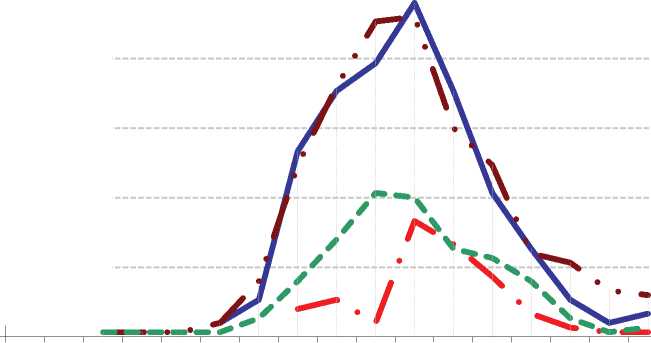

В последующие годы распределения имели тенденцию к выравниванию (см. рисунок 2): так, в 20132014 году наибольшее количество коров в стаде имело удои от 7001 до 7500 кг молока, в стаде появились коровы с удоями 9000-10000 кг молока за 305 дней лактации, включая первотёлок.

Коровы 2010-2011 ^^" Первотёлки 2010-2011 ^— Коровы 2011-2012 ■ ■ • Первотёлки 2011-2012

с

СП о q о

0 о о ю СМ

о

о о о со

о О ю со

о

О о ^г

о О ю ^г

о

О о ю

о О ю ю

о

О о ср

о О ю ср

о О о г>

о О ю г>

о О о ор

о О ю ор

о

О о Ср

о О ю Ср

о ю СМ

о о со

о ю со

о о

^

о ю

^

о о ю

о ю ю

о о со

о ю со

о о г-

о ю г-

о о

о ю

о о

CD

о ю CD

ф

-fl со

Распределение удоев

о

Рисунок 1 - Распределения коров и первотёлок по удоям в хозяйстве (2010-2011и2011-2012 отчётные годы соответственно, по результатам бонитировки)

Коровы 2012-2013

^^* Первотёлки 2012-2013

^— Коровы 2013-2014

■ ■ • Первотёлки 2013-2014

45 с

00 о

§ 30

о о

О о о ю см

о о о со

о о ю со

О С[

Q ю см

О О со

о о о ^

^

Q ю со

о о ю хГ

о о о ю

о о ю ю

О О хГ

Q ю хГ

о о ю

о о о со

I ^ о ю ю

О о ю со

I т— о о со

о о о г-

I ^ о ю со

о о ю г-

о о г-

о о о со

о ю г-

о о ю со

о о со

о о о О)

I ^ о ю со

о о ю

О)

о о

О)

О о о о ^

I ^ о ю О)

ф

-fl 00

Распределение удоев

Рисунок 2 - Распределения коров и первотёлок по удоям в хозяйстве (2012-2013 и 2013-2014 отчётные годы соответственно, по результатам бонитировки

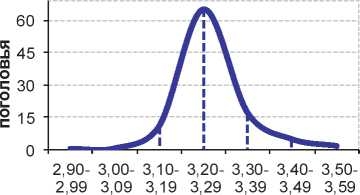

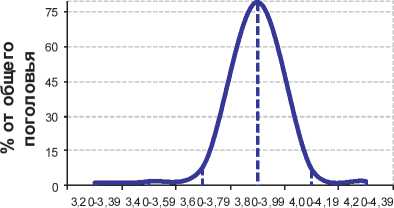

Рисунки 3 и 4 показывают, что по процентному содержанию жира и белка в молоке в стаде наблюдались нормальные распределения, однако для распределения по жирности молока была характерна немного выраженная положительная эксцессивность. В

2013-2014 году в стаде наибольшее количество коров и первотёлок имели 3,20-3,29% белка в молоке, максимальное содержание белка при этом составило 3,59%. По жирности молока наибольшее количество животных входило в группу с показателями 3,80-

3,99%, отдельные коровы показали более 4,30% жирности молока. Полученные данные подтверждают возможность для полноценного отбора коров по молочной продуктивности, в частности - жирности молока и процентного содержания белка в молоке.

о I—

ЕГ to о н о

8S

Распределение белка

Рисунок 3 - Распределения коров и первотёлок по белку в хозяйстве (2013-2014 отчётный год соответственно, по результатам бонитировки), %

Распределение жира

Рисунок 4 - Распределения коров и первотёлок по жирности молока в хозяйстве (2013-2014 отчётный год соответственно, по результатам бонитировки), %

Из данных бонитировки следует, что в 2012-2013 году из стада были выбракованы коровы и первотёлки с низкими удоями -126 голов (см. таблицу 1). В 20132014 году животных в основном выбывали из дойного стада по причине заболеваний конечностей (70 голов). Начиная с 2010 года, среднегодовое выбытие коров уменьшилось со 198 до 147 голов.

Таблица 1. - Причины выбраковки коров из стада в разные годы (голов)

|

Причина выбраковки |

Годы |

|||

|

'—1 ’—1 о Г1 6 '—1 о (М |

(М ’—1 о Г1 1 ’—1 ’—11 о (М |

СП '—1 о Г1 1 Г1 '—1 о сч |

хГ ’—11 О Г1 1 СП ’—11 о (М |

|

|

Низкая продуктивность |

40 |

60 |

126 |

- |

|

Гинекологические заболевания |

25 |

9 |

23 |

3 |

|

Болезни вымени |

15 |

20 |

19 |

7 |

|

Болезни конечностей |

55 |

35 |

42 |

70 |

|

Травмы |

5 |

3 |

■ |

26 |

|

Прочие причины |

60 |

19 |

■ |

37 |

|

Всего |

198 |

146 |

210 |

147 |

Анализ данных показал, что коровы-первотёлки линий Р. Соверинг и В. Б. Айдиал обладали в хозяйстве наилучшими признаками молочной продуктивности среди всех разводимых линий (удой за 305 дней лактации в анализируемый период составил 6895 и 7104 кг молока соответственно). Продолжительность сервис-периода у коров линии Р. Соверинг также была меньше, чем в линии В. Б. Айдиал, на 24,5 дня.

Важно то обстоятельство, что с увеличением % генов (кровности) голштинской породы (HF) селекционные признаки имели чёткую тенденцию к возрастанию: удой за 305 дней - с 6278 до 7599 кг молока, жир - с 3,67 до 3,86%, белок - с 3,15 до 3,86%, живая масса коров-первотёлок - с 491 до 524 кг., вырос удой за 100 дней - с 2461 до 3017 кг молока. Все отличия между высококровными и низкокровными по голштинам коровами были достоверны при р<0,05-0,01.

Таблица 2. - Фенотипическая изменчивость селекционных признаков в стаде, Cv (%)

|

Генетические группы |

я Г. СУ о ^ о - |

Продуктивные показатели |

||||||||

|

Г. 2 § у св ® О Ч ^ |

Г. в ч К) о , m £ cd со ® о |

Г. Q cd со ® О |

Г. к* |

* * « 2 и ч 2 ° А ” |

Г. * о m |

О U Ч к Ю )Я В ш о £ О cd 5 ” |

И Г. cd о о cd S cd СУ 8 |

|||

|

до 25%HF |

25 |

23,1 |

18,3 |

22,7 |

6,26 |

7,5 |

5,71 |

8,2 |

7,5 |

|

|

о к |

26-50%НГ |

210 |

24,1 |

17,0 |

20,6 |

4,23 |

6,9 |

3,04 |

7,2 |

6,2 |

|

51-75%НГ |

261 |

18,5 |

14,0 |

16,0 |

4,14 |

6,5 |

3,05 |

6,3 |

5,3 |

|

|

более 75%HF |

28 |

14,8 |

11,7 |

15,3 |

2,07 |

5,1 |

2,13 |

5,4 |

4,8 |

|

|

А. Адема |

7 |

24,0 |

15,7 |

19,7 |

1,64 |

7,5 |

1,59 |

7,6 |

4,9 |

|

|

S к к |

С. Т. Рокит |

24 |

36,1 |

25,3 |

21,5 |

1,90 |

8,2 |

2,77 |

8,6 |

8,7 |

|

Р. Соверинг |

55 |

19,4 |

15,3 |

19,2 |

5,58 |

7,1 |

3,73 |

7,7 |

5,3 |

|

|

В. Б. Айдиал |

429 |

20,6 |

14,8 |

17,9 |

4,18 |

6,6 |

3,04 |

7,2 |

5,6 |

|

|

Все |

525 |

21,5 |

15,8 |

18,5 |

4,20 |

6,7 |

3,05 |

6,5 |

5,8 |

|

Среднеквадратические отклонения селекционных признаков в стаде (а) по разным группам были достаточно высокими, особенно для удоев. Это допустимо в связи с высокими продуктивными показателями и большими лимитами признаков, за исключением продолжительности сервис-периода, его коэффициенты вариации, или фенотипической изменчивости, составляли от 50,3 до 70,8%).

Коэффициенты фенотипической изменчивости остальных признаков (см. таблицу 2) представляли собой классический вариант ведения селекционноплеменной работы: для удоя за 305 дней вариация составила до 25,3%, по жирности молока - до 6,25%, по процентному содержанию белка в молоке -до 5,71%. Живая масса варьировала по генетическим группам в пределах 4,8-7,5%. Это является абсолютно нормальными показателями для данного стада.

Таблица 3. - Коэффициенты наследуемости селекционных признаков у коров чёрно-пёстрой породы по первой лактации в разных генетических группах, h2

|

Группа |

n |

Средний %HF |

Селекционные признаки |

|||||

|

Удой за 305 дней, кг |

Жир. % |

Белок. % |

Жир, кг |

Белок, кг |

Живая масса, кг |

|||

|

Стадо ОАО «Агрофирма Мценская» |

523 |

64,5 |

0,260 |

0,156 |

-0,020 |

0,275 |

0,110 |

=0 |

|

В том числе: линии |

||||||||

|

В. Б. Айдиал |

429 |

61,6 |

0,231 |

0,156 |

-0,102 |

0,350 |

0,105 |

-0,030 |

|

Р. Соверинг |

55 |

55,0 |

0,318 |

-0,024 |

0,510 |

0,220 |

0,450 |

0,022 |

|

В том числе: помеси с разным %HF |

||||||||

|

25-50%HF |

210 |

46,3 |

0,092 |

0,122 |

-0,108 |

0,110 |

-0,005 |

-0,044 |

|

51-75%HF |

261 |

69,8 |

0,324 |

0,082 |

0,114 |

0,275 |

0,280 |

-0,064 |

Примечание: HF - голштинская порода

Из таблицы 3 следует, что в стаде наблюдались приемлемые коэффициенты наследуемости наиболее важных селекционных признаков - до 0,110-0,260. Это даёт предпосылки к дальнейшему повышению продуктивных показателей стада за счёт отбора и подбора. Существуют предпосылки увеличения жирности молока за счёт закрепления быков-производителей с высокой жирностью молока у дочерей. Скорее всего, жирность будет увеличиваться за счёт непрогнозируемых генетических эффектов - гетерозиса, доминирования и пр. Однако процентное содержание белка в молоке и живая масса имели нулевую (нереальную) наследуемость в стаде (-0,020 и 0,0003 соответственно), а следовательно, в перспективе необходимо обратить внимание на селекцию по этим признакам. Кроме того, в стаде у животных разных генетических групп прослеживались отличия по коэффициентам наследуемости. У коров с 51-75% генов (кровности) по голштинам процентное содержание белка имело наследуемость h2=0,114. Схожая ситуация наблюдалась в линии Р. Соверинг (п=429, при средней доле HF=55,0%). При этом у коров с кровностью 26-50% по HF положительная наследуемость была получена только по удою и жирности молока (0,092 и 0,122 соответственно). В небольшой группе коров линии Р. Соверинг (п=55) при среднем HF 55,1% нулевую наследуемость имела только жирность молока, в то время как h2 удоев составил 0,318, белка в % - 0,510, живой массы - 0,022, высокую наследуемость также имел молочный белок (0,450). Это высокие показатели, в дальнейшем на разведение коров линии Р. Соверинг следует обратить особое внимание.

Реализация продуктивного потенциала в хозяйстве была высокой. Так, дочери превысили своих ма терей на 19,4% по удоям и на 3,2% по жиру и 2,8% по содержанию белка в молоке (см. таблицу 4), при этом у коров-первотёлок уменьшилась живая масса на 14,2% при увеличении коэффициента молочности до 1357 кг молокана 100 кг живой массы.

Таблица 4. - Относительный эффект гетерозиса селекционных признаков у коров по первой лактации, п=523

|

Селекционные признаки |

У « * Он О, СЗ С 5 |

У « * Он 2 и CF о С ч |

^Н m -^ О. С) & н U |

|

Удой за 305 дней, кг |

5899 |

7045 |

119,4 |

|

Жир, % |

3,69 |

3,81 |

103,2 |

|

Белок, % |

3,19 |

3,28 |

102,8 |

|

Живая масса, кг |

605 |

519 |

85,8 |

Таким образом, на примере одного из ведущих хозяйств по разведению чёрно-пёстрой породы можно судить, что в Орловской области сложились предпосылки к дальнейшей селекционно-племенной работе на увеличение признаков молочной продуктивности, однако, судя по коэффициентам наследуемости, в перспективе особое внимание следует обращать на селекцию по процентному содержанию белка в молоке, уделять внимание оценке живой массы и её изменению в процессе чистопородного разведения и скрещивания. Оценка генетической детерминации селекционных признаков должна стать обязательной составляющей в селекционной работе с крупным рогатым скотом данной популяции.

Список литературы Генетическая детерминация селекционных признаков в орловской популяции чёрно-пёстрого скота

- Быкадоров П. П. Оценка генетической детерминации селекционных признаков украинского чёрно-пёстрого молочного скота в условиях востока Украины (автореферат диссертации), г. Луганск, 2015. 16 стр.

- Климова С. П. Повышение эффективности подбора в молочном скотоводстве Орловской области (автореферат диссертации), г. Балашиха, 2015, 24 стр.

- Кузнецов В. М. Разработка оптимальных программ селекции в молочном скотоводстве. Зоотехния. 1996; 1:5-13.

- Кузнецов В. М. Современные методы анализа и планирования селекции в молочном стаде. - Киров, Изд. Зонального НИИСХСВ. - 2001; 116 стр.

- Кузнецов В. Оценка племенной ценности молочного скота по ANIMAL MODEL. Молочное и мясное скотоводство. 1997; 1:22-25.