Генетическая характеристика лошадей рысистых пород по микросателлитным локусам ДНК

Автор: Блохина Нина Васильевна, Гавриличева Ирина Сергеевна

Журнал: АгроЗооТехника @azt-journal

Рубрика: Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных

Статья в выпуске: 4 т.3, 2020 года.

Бесплатный доступ

Испытания рысистых пород лошадей в России все больше привлекают внимание десятков тысяч любителей и специалистов. Бега распространены по всему миру, в России проводятся на многих ипподромах. Целью наших исследований стало изучение генетических особенностей четырех рысистых пород лошадей, а также проведение сравнительного генетико-популяционного анализа по 17 микросателлитным локусам ДНК и определение генетического сходства между рысистыми породами. Были отобраны лошади из ведущих конных заводов России. В выборку вошли лошади четырех рысистых пород: орловская рысистая (n = 4177); американская стандартбредная (n = 434); русская рысистая (n = 975) и французская рысистая (n = 381). Генотипирование всего отобранного поголовья проводилось в лаборатории генетики ФГБНУ «ВНИИ коневодства» по 17 микросателлитным локусам ДНК: AHT4, AHT5, ASB2, HMS1, HMS2, HMS3, HMS6, HMS7, HTG4, HTG6, HTG7, HTG10, VHL20, ASB23, ASB17, LEX3 и CA425.При исследовании генетических параметров представителей четырех рысистых пород лошадей был проведен популяционно-генетический анализ по показателям частот встречаемости типов и аллелей 17 микросателлитных локусов, уровню полиморфности (Ае), степенинаблюдаемой (Но) и ожидаемой (Не) гетерозиготности. Рассчитаны эффективное число аллелей в каждом локусе и коэффициент внутрипородного инбридинга Fis. Коэффициент генетического сходства, рассчитанный между рысистыми породами лошадей по микросателлитным локусам, показал очень высокое генетическое сходство между русской и американской станартбредной породами (0,994). Французская, русская и американская стандартбредная породы образуют общий кластер и имеют высокие показатели генетического родства (0,932-0,994). Изучение генетических особенностей лошадей рысистых пород по микросателлитным локусам свидетельствует о существовании своеобразной генетической структуры в породах и определенных межпородных различиях, отражающих генетические связи. Генетико-популяционный анализ позволяет не только оценивать, но и сравнивать разнообразие и генетическое сходство (родство) разных популяций.

Генетико-популяционный анализ, лошадь, микросателлиты, днк, рысистые породы лошадей

Короткий адрес: https://sciup.org/147225615

IDR: 147225615 | УДК: 636.127:575 | DOI: 10.15838/alt.2020.3.4.3

Текст научной статьи Генетическая характеристика лошадей рысистых пород по микросателлитным локусам ДНК

Испытания рысистых пород лошадей в России все больше привлекают внимание десятков тысяч любителей и специалистов. Бега распространены по всему миру. В России они проводятся на многих ипподромах, но более впечатляющая статистика по испытаниям рысаков присутствует в странах Западной Европы и США. Призовые денежные суммы, разыгрываемые на испытаниях, достигают миллионов долларов. Во всем мире признаны только три рысистые породы лошадей: орловская рысистая, американская стан-дартбредная и французский рысак. Важную роль в нашей стране играет и русская рысистая порода, помесь орловского и американского рысака.

Орловский рысак, гордость России, исторически был выведен во второй половине XVIII века. Для выведения резвой, сильной и выносливой упряжной лошади Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский вывез из стран Ближнего Востока более тридцати голов арабских и аравийских лошадей. А самое главное – он смог выкупить у турецкого султана за огромные деньги великолепного арабского жеребца, которого назвал Сметанкой. Граф Орлов точно рассчитал и подобрал материал для выведения орловской породы. С одной стороны, это были тяжелые массивные европейские кобылы датской и голландской пород, а с другой – арабские скакуны с хорошим экстерьером и неповторимой красотой. Жеребец Барс 1, внук арабского жеребца Сметанки, официаль- но признан родоначальником орловской рысистой породы. С самого начала выведения орловской породы велись записи о происхождении лошадей, которые в дальнейшем послужили для издания в 1847 году I тома племенной книги, ставшей первым студбуком в истории России и рысистого коннозаводства в мире. Орловский рысак до 80-х годов XIX века не знал себе равных на родине и в Европе. В конце XIX века на европейских ипподромах у него появился серьезный конкурент – американский рысак, вскоре завезенный в Россию [1, с. 73–77].

Американский рысак спустя шестьдесят пять лет после появления орловской рысистой породы стал второй рысистой породой, в дальнейшем самой быстрой в мире. Американский рысак был выведен в Соединенных Штатах Америки. Основателем породы выступил выдающийся чистокровный жеребец Мессенджер 1780 года рождения. Мессенджер был прямым потомком Дарли Арабиана, одного из родоначальников английской верховой породы. Большое значение для формирования породы имели норфолькский рысак Бель-фаундер 1815 года рождения и кобылы канадской, морган, голландской пород, а также наррангасеттский иноходец. В 1849 году в результате направленной селекционной работы родился гнедой жеребец Гамблетониан, который и стал основателем американской рысистой породы. В дальнейшем коннозаводческие хозяйства работали только с одной целью – выводить наиболее резвых лошадей без уче- та типа и экстерьера. Более выдающихся по резвости жеребцов широко использовали на племя. В результате одностороннего отбора в США появились лошади, с которыми в конце XIX века на ипподромах не могла конкурировать ни одна порода рысистых лошадей. Американский рысак не имел выраженной упряжной формы, по типу и экстерьеру был недостаточно выровнен. Выход в 1871 году первой племенной книги способствовал устранению этих недостатков. Были разработаны требования для внесения представителей породы в племенную книгу. Тогда и возникло название «стандартбред», то есть «отвечающий стандарту» [1, с. 87]. В России американскую стандартбредную породу лошадей разводят на конных заводах: Злынском, Локотском, Уфимском, Прилепском, Александровском, Самарском, ООО «Глушинка», ООО «Троицкое» и некоторые частные владельцы [1, с. 84–92].

Французский рысак относится к одной из молодых пород. Ее родиной стала Нормандия. Большую роль в процессе создания французского рысака сыграли импортированные из Англии верховые и рысистые жеребцы. Коннозаводчики Нормандии начали скрещивать местных кобыл с чистокровными английскими и арабскими жеребцами. С 1860-х гг. до конца XIX века полученную лошадь скрещивали вначале с орловским рысаком, а затем – со стандартбредной породой. Это принесло ожидаемый успех. Наиболее значимая роль принадлежит рекордисту на длинные дистанции вороному жеребцу Козырю, ставшему отличным производителем. Орловская и американская кровь к концу XIX века резко повысила резвость французских рысаков. В 1883 году появился выдающийся ипподромный боец и производитель Фу-шия. В 1906 году была открыта первая племенная книга французского рысака, в которую записывались лошади, пока- завшие резвость 1 мин. 42 сек. на 1000 м. Официально французский рысак признан в 1922 году, а с 1932 года в студбук стали записывать только потомство ранее зарегистрированных лошадей, за исключением выдающихся американо-французских помесей. В 2009 году французская рысистая порода была включена в реестр государственных селекционных достижений и допущена к использованию в России, вышла на ипподром и российский рысистый рынок. Ведущую роль по разведению французского рысака играют Локотской конный завод и несколько частных конновладельцев [1, с. 92–102; 2].

Русская рысистая порода лошадей является самой молодой из рысистых пород. Русский рысак был выведен с использованием только двух пород: орловской рысистой и американской стандартбредной, уже специализированных для рысистых бегов. Многие коннозаводчики и владельцы в конце XIX века стали получать орлово-американских метисов. Американские жеребцы и кобылы поступали на конные заводы, где их скрещивали с орловцами. Помеси оказались более резвыми и пригодными для бегов, чем орловские рысаки. Официально новая порода с названием русская рысистая признана в 1949 году. Русские рысаки уже не являлись американо-орловским метисом, однако их владельцев привлекал рост рекордов, в связи с чем они начали усиливать прилив американской крови, часто добавлялась и кровь французских рысаков. В России наиболее успешными хозяйствами по выведению русской рысистой породы выступают Злынский, Александровский, Локотской, Смоленский конные заводы, ПКЗ «Казанский», ООО «Троицкое» и При-лепский конный завод [1, с. 102–108].

Одним из основных факторов повышения племенной работы в коневодстве является проведение генетической экспертизы лошадей. Для изучения разнообра- зия наиболее часто используют микросателлиты [3, с. 2–4; 4]. Применение генетических маркеров позволяет прогнозировать генетический потенциал животного. Для оценки биологической уникальности различных пород и изучения их микроэволюции преимущественно используют ДНК-маркеры, позволяющие изучать генетическую структуру популяции у животных [5, с. 99–100; 6, с. 40–44; 7; 8], помогающие оценить внутрипородное и межпородное генетическое разнообразие и генетическое смещение пород, даже близкородственных [9–11]. В настоящее время микросателлиты ДНК в коневодстве нашли широкое практическое применение при контроле происхождения лошадей, оценке их генетического разнообразия [12–16].

Максимальное повышение генетического потенциала популяции является важной целью любой селекционной программы. Она может быть достигнута при высокоэффективной генетической системе оценки животных. Поэтому актуальными становятся разработка современной методологической и теоретической базы селекции, созданной с помощью современных достижений молекулярной биологии и генетики лошади, и проведение популяционного анализа.

Целью наших исследований стало изучение генетических особенностей четырех рысистых пород лошадей, включая проведение сравнительного генетико-популяционного анализа по 17 микросателлитным локусам ДНК и определение генетического сходства между рысистыми породами.

Задачи исследования:

-

1) изучение генетических особенностей четырех рысистых пород лошадей по ми-кросателлитным локусам ДНК;

-

2) рассмотрение генетико-популяционных характеристик рысистых пород, анализ степени генетического сходства между ними.

В статье впервые представлены результаты генетической характеристики лошадей четырех рысистых пород: орловской рысистой, американской стан-дартбредной, русской и французской рысистой по микросателлитным локусам ДНК. Определена очень высокая степень генетического сходства между русской и американской стандартбред-ной породами.

Практическая значимость: изучена межпородная дифференциация лошадей рысистых пород по локусам микросателлитов ДНК, выявлены генетические особенности исследуемых пород и дана оценка генотипического сходства рысистых пород лошадей. На основании полученных результатов о генетической структуре была разработана система идентификации в данной породе.

Материалы и методы исследований

В выборку были включены лошади из ведущих конных заводов, которые занимаются разведением рысистых лошадей. Материалом для исследования послужили биопробы (волосяные луковицы) лошадей четырех рысистых пород: орловской рысистой (n = 4177); американской стандарт-бредной (n = 434); русской рысистой (n = 975) и французской рысистой (n = 381). Тестирование всего исследуемого поголовья проводили в лаборатории генетики ФГБНУ «ВНИИ коневодства» по 17 микросателлитным локусам ДНК: AHT4, AHT5, ASB2, HMS1, HMS2, HMS3, HMS6, HMS7, HTG4, HTG6, HTG7, HTG10, VHL20, ASB23, ASB17, LEX3 и CA425 по общепринятым методикам (ISAG).

В лаборатории института коневодства выделение ДНК из волосяных луковиц осуществлялось с использованием реагентов «ExtraGene DNA Prep 200» (ООО «Лаборатория Изоген», г. Москва). Амплификация полученной ДНК проводилась с применением 17-плексного на- бора для генотипирования лошадей отечественного производства – Equine-STR (ООО «Gordis», г. Москва), оптимизированного для работы на автоматизированном лабораторном оборудовании. Амплификацию осуществляли на ДНК-амплификаторе Termocycler (Eppendorf, Германия). После начальной денатурации при 94°С в течение 3 минут программа ПЦР включала 30 циклов при следующем температурном режиме: первые 4 цикла: 58 °С (30 сек.), 59 °С (120 сек.), 72 °С (75 сек.), следующие 6 циклов: 94 °С (30 сек.), 59 °С (120 сек.), 72 °С (75 сек.), в последующих 20 циклах: 90 °С (30 сек.), 59 °С (120 сек.), 72 °С (75 сек.). Завершающая элонгация длилась 5 минут при 68 ºC, затем пробы охлаждались до 4 °С. Разделение и детекция продуктов амплификации проводились методом капиллярного электрофореза на автоматическом 4-капиллярном генетическом анализаторе АВ 3130 (Applied Biosystems). После сбора данных электрофореза с помощью программы GeneMapper™ V.4 рассчитывались размеры амплифицированных фрагментов ДНК. Интерпретация результатов осуществлялась с использованием профиля контрольной ДНК с известным генотипом и данных международных сравнительных испытаний (Horse Comparison Tests), проводимых ISAG. Для обозначения аллелей применялся международный алфавитный код.

При исследовании генетических параметров представителей четырех рысистых пород лошадей был проведен популяционно-генетический анализ по показателям частот встречаемости типов и аллелей 17 микросателлитных локусов, уровню полиморфности (Ае), степени наблюдаемой (Но) и ожидаемой (Не) гетерозиготности. Рассчитаны эффективное число аллелей в каждом локусе и коэффициент внутрипородного инбридинга Fis оцени- вали с применением методов F-статистики с использованием программного обеспечения Microsoft Excel 2010, Statistica 12 и Populations-1,2.32.

Результаты исследований

Как показали результаты наших исследований, у рысистых пород наблюдается высокий спектр аллелей. Наиболее высоким спектром аллелей обладает русская рысистая порода. У нее идентифицировано 144 аллеля в 17 панельных локусах (табл. 1), тогда как у орловской рысистой – 128, американской стандартбредной и французской рысистой – по 130 аллелей. Это свидетельствует о сравнительно высоком уровне полиморфизма микросател-литных локусов в рысистых породах.

Число аллелей в каждом локусе варьировалось от 4 HMS3 у орловской рысистой, HTG7 – французской и русской рысистой пород до 14 ASB17 у французской и русской рысистой пород. В локусе AHT4 мы наблюдаем от 7 до 9 размерных вариантов. Во всех исследуемых породах достаточно распространены аллели H,J,K,L,O,P,I, за исключением аллеля М, который был обнаружен только у орловского и русского рысаков. У представителей орловской рысистой породы лошадей выявлены аллели AHT5 P (0,002), HTG7 I (0,001), CA425 G (0,002), отсутствующие у трех других рысистых пород. Наиболее высоким генетическим разнообразием отличается русская рысистая порода. Американская стандарт-бредная порода выделялась наличием редкого аллеля HTG7 P (0,002) и Q (0,001), а также высокой концентрацией аллелей HTG10 I (0,676) и LEX3M (0,414). Французский рысак, характеристики которого улучшали прилитием американской крови, имел высокую частоту встречаемости аллелей AHT4 O (0,571), HTG6 J (0,629), HTG10 I (0,536) и LEX3M (0,358).

Таблица 1. Спектр аллелей 17 микросателлитных локусов у лошадей рысистых пород

|

Локус |

Порода |

|||||||

|

Орловская рысистая n = 4177 |

Русская рысистая n = 975 |

Американская стандартбредная n = 434 |

Французская рысистая n = 381 |

|||||

|

p > 0,05 |

p < 0,05 |

p > 0,05 |

p < 0,05 |

p > 0,05 |

p < 0,05 |

p > 0,05 |

p < 0,05 |

|

|

AHT4 |

H,J,K,L,M,O,P |

I |

H,I,J,O,P |

K,L,M, N |

H,I,J,O,P |

K,L |

H,I,J,O,P |

K,L |

|

AHT5 |

J,K,M,N,O |

L,P* |

J,K,M,N,O |

I,L |

J,K,M,O |

N |

J,K,M,N |

I,L,O |

|

ASB2 |

K,M,N,Q |

I,O,P,R |

K,M,N,O,Q,R |

B*,I,L*,P |

K,M,N,O,R |

B*,F*,I,J*,P,Q |

K,M,N,O,P,Q,R |

G*,I |

|

HMS1 |

I,J,M, |

K,L,N,Q |

I,J,K,M, |

G*,L,N,Q |

I,J,K,M, |

L,N,Q |

I,J,K,M |

N,Q |

|

HMS2 |

H,K,L,R |

I,J,M,O,P,Q |

H,K,L,O,P,R |

I,J,M,Q,S* |

H,K,L,O,P,R |

F*,J,M |

J,K,L,O,P,R |

H,I,M,N* |

|

HMS3 |

K,N,O |

M |

I,N,P,Q,R |

L,M,O,S* |

I,N,P,Q,R |

K,L,M,O |

I,M,N,P,Q |

K,O,R |

|

HMS6 |

K,M,O,P |

L |

K,L,M,O,P |

N* |

K,L,M,O,P |

J* |

K,L,M,O,P |

|

|

HMS7 |

J,L,M,N,O |

K |

J,L,N, |

K,M,O,P,Q |

J,L,N, |

K,M,O,Q |

J,L,M,N |

K,O,P |

|

HTG4 |

K,L,M,P |

N,O,Q |

K,L,M,N |

O,P,Q |

K,L,M,N |

O,P |

K,L,M,N |

O,P |

|

HTG6 |

G,J,O |

I,N,P |

G,J,O, |

I,M*,N,P |

G,J,O, |

I,P |

G,J,O |

I,L* |

|

HTG7 |

K,N,O |

I*,M |

K,N,O |

M |

K,M,N,O |

P*,Q* |

K,M,N,O |

|

|

HTG10 |

L,M,O,S |

I,K,N,P,Q,R |

I,M,O,R |

H*,K,L,N,P,Q,S |

I,M,O,R |

K,L,N,P |

I,M,N,O,R |

K,L,P,Q |

|

VHL20 |

I,L,M,N,O,P,R |

L,M,N,R |

I,O,P |

L,M,N,R |

I,O,P,Q |

L,M,N,R |

I,O,P,Q |

|

|

ASB23 |

I,J,K,L,S |

G,M,U |

I,J,K,L |

G,N,R*, S,T,U |

J,K,L,T, |

I,M,O*,S,U |

I,J,K,L,S,U |

N,T, |

|

ASB17 |

G,H,I,J,M,N,R |

F,O,P,Q,S |

F,G,M,N,O,R |

H,I,J,K,L,P,Q,S |

F,M,N,O,R |

G,H,K,P,Q,S |

M,N,O,R,S |

F,G,J,K,L,P,Q,U*,V* |

|

LEX3 |

F,H,L,M,N,O, |

I,K,P |

F,H,L,M,N,O,P |

I,K, |

F,H,L,M, |

I,K,N,O,P |

F,H,K,L,M,P |

I,N,R* |

|

CA425 |

G*,J,M,N,O |

F,I,K,L |

F,J,K,M,N,O |

I, |

F,J,K,M,N,O |

I, |

J,K,M,N,O |

F,I,L |

|

Всего |

128 |

144 |

130 |

130 |

||||

Составлено по: данные лаборатории генетики ФГБНУ ВНИИ коневодства за период 2006–2019 гг.

Число аллелей в каждом локусе варьировалось от 7,529 у орловской рысистой породы до 8,471 у русской рысистой (табл. 2). С помощью сравнительного анализа рысистых пород лошадей по генетикопопуляционным параметрам выявлено, что максимальные показатели генетического разнообразия, включая уровень полиморфности (Ae = 3,810) и степень гетерозиготности (0,715), среди всех исследуемых рысистых пород были выявлены у французского рысака.

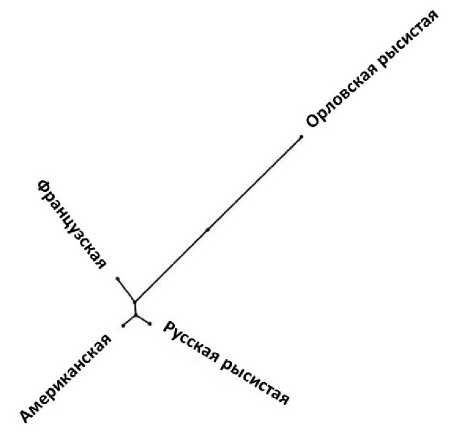

На основании характеристики аллелей 17 микросателлитных локусов проведен кластерный анализ четырех рысистых пород лошадей и построена дендрограмма (рис.). Коэффициент генетического сходства, рассчитанный между рысистыми породами лошадей по микросател-литным локусам, показал очень высокое генетическое сходство между русской и американской стандартбредной породами (0,994). Французская, русская и американская стандартбредная породы образуют общий кластер и имеют высокие показатели генетического родства (0,932–0,994).

Генетические различия между орловской и американской стандартбредной рысистой породами по генетическим маркерам обусловлены как аллелофондом исходных пород, которые участвовали в процессе формирования, так и ведением племенной работы. Поддержанию высокого уровня генетического разнообразия в орловской рысистой породе способствовал отбор по комплексу хозяйственнополезных признаков. Селекционная работа относительно американской рысистой породы направлена только на один признак – работоспособность (резвость), что неизбежно приведет к снижению генетического разнообразия и в дальнейшем будет способствовать ухудшению других хозяйственно-полезных признаков.

Таким образом, изучение генетических особенностей лошадей рысистых пород по микросателлитным локусам свидетельству-

Таблица 2. Генетико-популяционная характеристика лошадей рысистых пород

|

Порода |

N |

MNA |

А е |

H o |

H e |

F is |

Na |

|

Американская стандартбредная |

434 |

7,647 |

3,457 |

0,663 |

0,679 |

0,016 |

130 |

|

Орловская рысистая |

4177 |

7,529 |

3,748 |

0,700 |

0,702 |

0,003 |

128 |

|

Русская рысистая |

975 |

8,471 |

3,775 |

0,687 |

0,707 |

0,020 |

144 |

|

Французская |

381 |

7,647 |

3,810 |

0,703 |

0,715 |

0,017 |

130 |

|

Всего голов |

5967 |

||||||

|

Примечание: N – количество голов; MNA – среднее количество аллелей на локус; Ае – эффективное число аллелей; Ho – наблюдаемая гетерозиготность; Нe – ожидаемая гетерозиготность; Fis – уровень внутрипородного инбридинга, Na – число аллелей. Составлено по: данные лаборатории генетики ФГБНУ ВНИИ коневодства за период 2006–2019 гг. |

|||||||

Рис. Дендрограмма филогенетического родства рысистых пород лошадей Составлено по: данные лаборатории генетики ФГБНУ ВНИИ коневодства за период 2006–2019гг.

ет о существовании своеобразной генетической структуры в породах и определенных межпородных различиях, отражающих генетические связи пород. Генетико-популяционный анализ позволяет не только оценивать, но и сравнивать разнообразие и генетическое сходство (родство) разных популяций.

В практику племенной работы с лошадьми необходимо внедрять учет генотипической оценки по маркерным генам, в целях повышения показателей воспроизводства лошадей в популяциях – поддерживать определенный уровень генетического разнообразия.

Список литературы Генетическая характеристика лошадей рысистых пород по микросателлитным локусам ДНК

- Ганулич А.А., Ползунова А.М. Бега и рысаки. М.: Аквариум Принт, 2013. 184 с.

- Ползунова А.М. Французский феномен // Конный мир. 2002. № 5.

- Гавриличева И.С. Генетико-популяционная характеристика русской рысистой породы лошадей по локусам микросателлитов ДНК // АгроЗооТехника. 2019. Т. 2. № 3. С. 2. DOI: 10.15838/alt.2019.2.3.2

- Блохина Н.В., Царева М.А. Анализ генетической структуры новоалтайской породы лошадей с учетом аллелофонда базовых пород // АгроЗооТехника. 2019. Т. 2. № 2. С. 4. DOI: 10.15838/alt.2019.2.2.4

- Блохина Н.В., Храброва Л.А., Николаева А.А. Влияние методов селекции на молекулярно- генетическую структуру лошадей буденновской породы // Генетика и разведение животных. 2019. № 2. С. 97–102. DOI: 10.31043/2410-2733-2019-2-97-102

- Оценка генетического разнообразия микросателлитных локусов у лошадей тяжелоупряжных пород / Н.В. Блохина [и др.] // Генетика и разведение животных. 2018. № 2. С. 39–44. DOI: 10.31043/2410-2733-2018-2-39-44

- Блохина Н.В., Храброва Л.А. Молекулярно-генетические особенности субпопуляций лошадей чистокровной верховой породы // Коневодство и конный спорт. 2012. № 4. С. 13–15.

- Боев М.М., Кукушка Е.В., Нощенко А.С. Оценка внутрилинейного разведения и кроссов линий молочного скота с учетом наследования генетических маркеров // Вестн. Рос. акад. с.-х. наук. 2012. № 4. С. 72–75.

- Зайцева М.А., Храброва Л.А., Калинкова В.Л. Внутрипородная дифференциация по 17 локусам микросателлитной ДНК лошадей разных линий чистокровной арабской породы // Коневодство и конный спорт. 2010. № 1. С. 19–21.

- Полиморфизм микросателлитной ДНК у лошадей заводских и локальных пород / В.В. Калашников [и др.] // С.-х. биология. 2011. № 2. С. 41–45.

- Храброва Л.А., Блохина Н.В. Генетический мониторинг чистокровной верховой породы лошадей по локусам микросателлитов ДНК // Генетика и разведение животных. 2018. № 3. С. 11–16. DOI: 10.31043/2410-2733-2018-3-11-16

- Храброва Л.А., Блохина Н.В., Устьянцева А.В. Инбридинг и степень гомозиготности микросателлитных локусов у лошадей (EQUUS CABALLUS) орловской рысистой породы // С.-х. биология. 2014. № 4. С. 35–41.

- Храброва Л.А., Курнявко Н.Ю., Сотникова С.А. Характеристика полиморфизма микросателлитных локусов у лошадей буденовской породы // Коневодство и конный спорт. 2012. № 3. С. 6–8.

- Храброва Л.А., Блохина Н.В. Генетический мониторинг чистокровной верховой породы лошадей по локусам микросателлитов ДНК // Генетика и разведение животных. 2018. № 3. С. 11–16. DOI: 10.31043/2410-2733-2018-3-11-16

- Kaminski M., van de Weghe A., Bouquet Y., Podliachouk Z. Marqueurs genetiques sanguins chez les chevaux de trait en france. Animal Genetics, 1976, vol. 8, pp. 449–460.

- Iwanczyk E., Juras R., Cholewinski G., Gus Cothran E. Genetic structure and phylogenetic relationships of the Polish Heavy Horse. J. Appl. Genet., 2006, vol. 47 (4), pp. 353–359.