Генетические коды сейсмических волн: расшифровка структуры и сейсмостратиграфическое расчленение разреза в зоне конвергенции Южно-Каспийской и Средне-Каспийской впадин

Автор: Намазлы Н.Э., Абдулла-заде М.Ч.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых

Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Основные нефтегазовые месторождения Азербайджана расположены в переходной зоне между ЮжноКаспийской и СреднеКаспийской впадинами. В связи с этим изучение тектоностратиграфического строения осадочного чехла в данной зоне имеет важное значение. Основные цели исследования: анализ осадочного чехла этой зоны, выявление геологических структур, потенциально содержащих скопления нефти и газа, а также выдвижение гипотез о геологической истории формирования этих осадочных комплексов. Для достижения поставленных целей применялся сейсмостратиграфический анализ. Границы сейсмических комплексов были выделены и расчленены на основе материалов сейсмических разрезов и скважинных данных. Были выявлены ключевые геологические особенности, такие как топлап, онлап несогласия, клиноформы, а именно структуры, способствующие формированию неантиклинальных ловушек. Кроме того, анализ динамики сейсмических отражений позволил сделать выводы о палеогеографических условиях осадконакопления.

Южно-Каспийская впадина, Средне-Каспийская впадина, сейсмостратиграфический анализ, сейсмическое отражение

Короткий адрес: https://sciup.org/147250969

IDR: 147250969 | УДК: 550.834.05 | DOI: 10.17072/psu.geol.24.2.140

Текст научной статьи Генетические коды сейсмических волн: расшифровка структуры и сейсмостратиграфическое расчленение разреза в зоне конвергенции Южно-Каспийской и Средне-Каспийской впадин

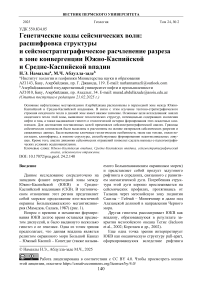

Данное исследование сосредоточено на западном фланге переходной зоны между Южно-Каспийской (ЮКВ) и СреднеКаспийской впадинами (СКВ). В тектоническом отношении этот регион представляет собой морское продолжение юго-восточной окраины Большекавказского мегантиклино-рия (Мамедов, Салаев, 1987) (рис. 1).

Вопрос о времени и механизме формирования ЮКВ долгое время оставался предметом дискуссий, и было выдвинуто несколько гипотез о ее генезисе. Одна из точек зрения предполагает, что данная впадина является реликтом окраинного моря Большой Кавказ – Южный Каспий – Копетдаг (также называ- емого Большекавказским окраинным морем) и представляет собой продукт задугового рифтинга и спрединга, связанного с развитием магматической дуги. Погребенная структура этой дуги хорошо прослеживается на сейсмических профилях, протягиваясь от Талыша через мезозойскую зону поднятия Саатлы – Гейчай – Мингячевир и далее под Алазанской долиной в направлении Черного моря.

Другая гипотеза рассматривает ЮКВ как впадину, образовавшуюся в результате закрытия мезозойского океана Тетис (Jackson et al., 2002; Коротаев и др., 2002).

Еще одна точка зрения интерпретирует ЮКВ как океаническую структуру pull-apart, сформировавшуюся вследствие рифтинга

Работа лицензирована в соответствии с CC BY 4.0. Чтобы просмотреть копию

этой лицензии, посетите

вдоль позднемеловой сдвиговой зоны, ориентированной параллельно Кавказу и Копет-дагу (Sengör, 1990).

Еще одна гипотеза объясняет формирование Южно-Каспийской впадины (ЮКВ) результатом меридионального рифтинга. Кроме того, высказывалось предположение, что ЮКВ могла возникнуть вследствие увеличения плотности мафических пород в нижней части континентальной коры, обусловленной фазовым переходом габбро в эклогит, что привело к повышению плотности и последующему прогибанию (Artyushkov, 2007).

Несмотря на многообразие теорий, нельзя игнорировать данные сверхглубинного сейсмического зондирования, выполненного методом общей глубинной точки (ОГТ). Эти данные выявляют рифтовые структуры в краевой части Туранской плиты в Центральном Каспии, захороненную вулканическую островную дугу в Куринской впадине, суб-дукцию тонкой океанической коры под мощный (25–28 км) осадочный чехол ЮКВ, а также сложно деформированные структуры аккреционной призмы, сопровождаемые элементами сжатия.

Зона схождения ЮКВ и СКВ, признанная основным нефтегазогенерирующим регионом, остается объектом исследований на протяжении нескольких десятилетий. ЮжноКаспийская впадина, характеризующаяся Абшероно-Предбалханской тектонической зоной, сформировалась и эволюционировала в пределах Альпийско-Гималайского орогенного пояса. Осадочный комплекс ЮКВ в отдельных районах остается относительно слабо деформированным по сравнению с соседними складчато-надвиговыми комплексами Кавказа, Копетдага и Эльбурса.

Считается, что Южно-Каспийская литосфера субдуцирует под континентальную литосферу Средне-Каспийской впадины в данной зоне (Халилов и др., 1987; Knapp et al., 2004; Golonka, 2004; Мамедов, 2006; Green et al., 2009; Abdullayev et al., 2015). Формирование ЮКВ относят к разным геологическим периодам, включая палеоцен, позднюю юру и ранний мезозой (Kaz’min, Verzhbitskii, 2011). Осадочный чехол ЮКВ включает более 20 км мезозойско-кайнозойских отложений (Brunet et al., 2003).

Рис. 1. Расположение района исследования и схема размещения сейсмических разрезов

Материалы и методы

В данном исследовании в качестве основного метода был использован сейсмострати-графический анализ. Этот геологический метод широко применяется для стратиграфической интерпретации сейсмических данных. Сейсмические отражения формируются на физических границах, характеризующихся резкими изменениями таких параметров, как плотность и скорость распространения упругих волн, при этом несогласные и стратифицированные поверхности служат основными границами между слоями (Mitchum et al., 1977; Vail, 1987). Анализ включает как изучение сейсмических комплексов, так и ана- лиз сейсмических фаций (Sangree & Widmier, 1979; Sheriff, 1980).

Для достижения целей исследования были проанализированы сейсмические разрезы района исследований, что позволило выделить десять сейсмостратиграфических комплексов (Mammadov et al., 2023). Анализ сейсмических фаций проводился путем изучения динамических характеристик сейсмических отражений в пределах каждого из выделенных комплексов.

Результаты и обсуждение

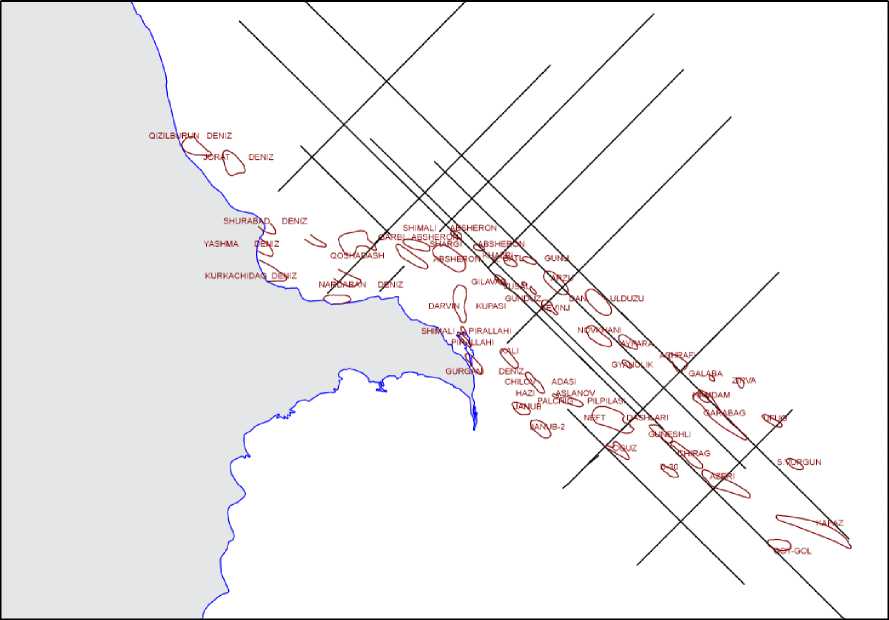

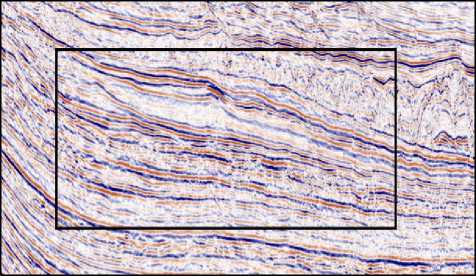

В статье сейсмические комплексы обозначены аббревиатурой СК (рис. 2).

Рис. 2. Сейсмические комплексы (СК) на сейсмическом разрезе в пределах района исследований

СК-1 и СК-2. Эти сейсмокомплексы соответствуют юрским и нижнемеловым отложениям. СК-1 отражает период формирования и раскрытия рифтового бассейна. В позднеюрское время активно развивалась морская трансгрессия, сопровождавшаяся дальнейшим расширением бассейна. Временные сейсмические разрезы четко демонстрируют развитие шельфов и континентальных склонов в процессе расширения моря и затопления краевой части платформы в среднеюрском периоде.

Меловая поверхность характеризуется неровным рельефом, а в нижней части СК-2 выделяются четкие клиноформные структуры, характерные для карбонатных обрывов, вдоль краевой зоны шельфа. Неровный характер отражающих границ, наблюдаемый в данном интервале, типичен для отложений, сформированных в мелководных бассейнах.

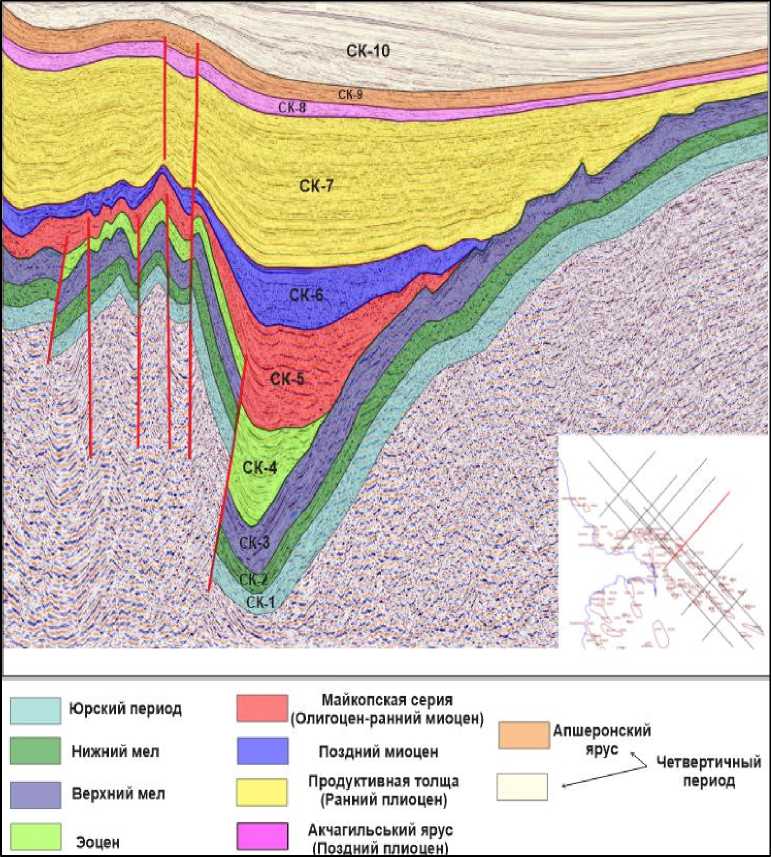

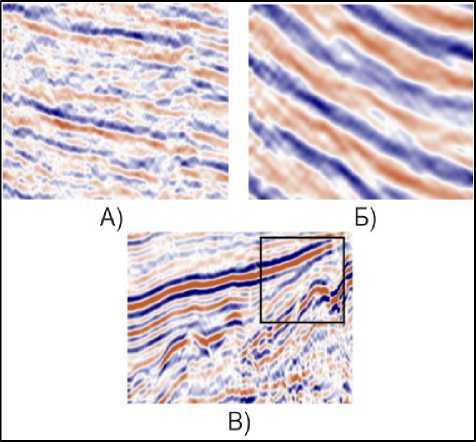

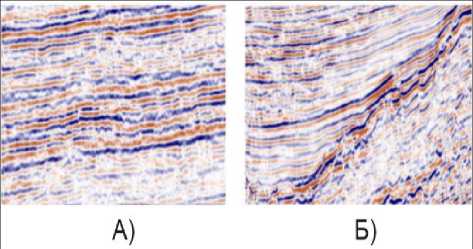

Прослеживание отражений в пределах этих сейсмокомплексов затруднено из-за их хаотичного характера, низкой или средней амплитуды и прерывистости (рис. 3А). На некоторых участках наблюдаются полупре-рывистые отражения, особенно вблизи верхней границы, которые, вероятно, связаны с вулканогенно-карбонатными отложениями (рис. 3Б).

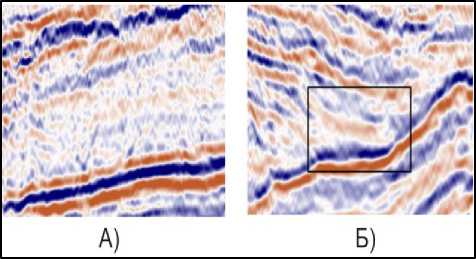

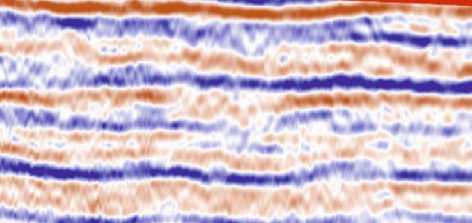

СК-3. Этот сейсмокомплекс соответствует верхнемеловым отложениям. Он характеризуется двумя четко выраженными фазами: низко- и среднеамплитудными, субпараллельными и прерывистыми отражениями в нижней части (рис. 4А), которые переходят в высокоамплитудные, непрерывные отражения ближе к верхней границе (рис. 4Б).

Рис. 3. А) хаотичные; Б) полупрерывистые сейсмические отражения в юрских и нижнемеловых отложениях

Рис. 4. А) низко- и среднеамплитудные, субпараллельные и прерывистые отражения; Б) высокоамплитудные, непрерывные отражения; В ) зоны выклинивания в верхнемеловых отложениях

Падение уровня моря в шельфовой зоне привело к активной эрозии пород, что способствовало формированию эрозионных врезов. Подобные зоны отчетливо прослеживаются на размытых поверхностях верхнемеловых отложений. Вдоль верхней границы наблюдаются несогласные напластования (onlap), указывающие на регрессию моря (Veeken, 2007). Выклинивающиеся зоны (pinch-out) фиксируются выше СК-3 (рис. 4В).

СК-4. Представляя эоценовые отложения, СК-4 залегает на размытых верхнемеловых отложениях в северной части исследуемого района. Данный сейсмокомплекс преимущественно представлен глинистыми литофациями, хотя местами встречаются плотные песчаники и мелкозернистые пески. В сравнении с меловыми и майкопскими (олигоцен-раннемиоценовыми) отложениями, эоценовые отложения демонстрируют более низкую частоту отражений и меньшую амплитуду сейсмических волн (рис. 5А). Зоны выклинивания эоценовых осадков фиксируются на северо-восточных и северо-северовосточных профилях (рис. 5Б).

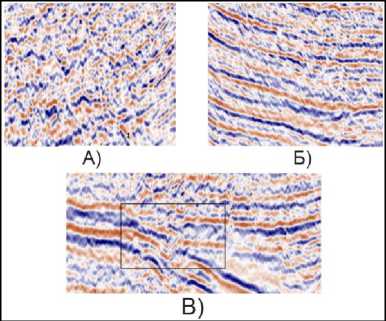

СК-5. Данный сейсмокомплекс соответствует майкопской серии (олигоцен-ранний миоцен). Сейсмические отражения в пределах СК-5 преимущественно средне- и высокоамплитудные, параллельные и полупреры-вистые (рис. 6А).

Рис. 5. А) отражения; Б) зоны выклинивания, наблюдаемые в эоценовых отложениях

В районах, подверженных тектоническим разломам и поднятиям, встречаются хаотичные отражения (рис. 6Б). Майкопские отложения представлены преимущественно глинистыми литофациями, а также песчано-карбонатными глинами, плотными песчаниками и тонкими прослоями глин. Детальный анализ временных разрезов показывает, что в олигоцене-раннемиоцене Абшерон-Пребал-ханский порог являлся зоной относительного поднятия, разделяя Южно-Каспийскую зону прогибания и Средне-Каспийский регион. Зоны выклинивания майкопских осадков, перекрывающих верхнемеловые отложения, отмечены на региональных профилях (рис. 6В).

СК-6. Данный сейсмокомплекс соответствует позднемиоценовым отложениям и характеризуется относительно равномерной мощностью по всей изучаемой территории.

Рис. 6. А) средне- и высокоамплитудные, параллельные и полупрерывистые отражения;

Б) хаотичные отражения;

В) зоны выклинивания в олигоцен-раннемиоценовых осадках

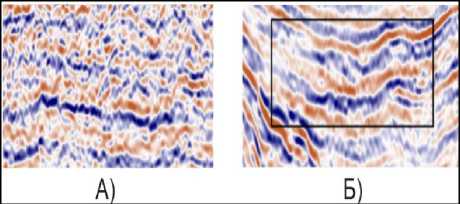

Вблизи нижней границы отмечены непрерывные, субпараллельные отражения, которые по мере повышения в разрезе становятся все более хаотичными, что свидетельствует об увеличении потока осадочного материала в этот период (рис. 7А). По интенсивности, плотности и конфигурации отражений на временных разрезах этот сейсмический комплекс отличается как от майкопской серии СК-5, представленной молассами мелкозернистого терригенного материала, так и от вышележащих комплексов, связанных с меотис-антропогеновыми молассами крупнообломочного состава.

Размывы в верхней части СК-6 указывают на резкое падение уровня моря в конце миоцена. В некоторых разрезах наблюдаются синклинально сформированные «впадины», которые могут соответствовать палеорусло-вым образованиям (рис. 7Б).

СК-7. Этот сейсмокомплекс соответствует осадкам Продуктивной толщи (ранний плиоцен). В пределах СК-7 наблюдаются средне-и высокоамплитудные, параллельные и непрерывные отражения, с ослаблением амплитуды ближе к нижней границе (рис. 8А). Анализ сейсмодинамики указывает на осаждение в глубоководном бассейне, при этом скорость седиментации была выше, чем у других комплексов. Шестикилометровая Продуктивная толща вместе с красноцветными отложениями сформировалась в раннем плиоцене, что по новой хронострати-графической шкале оценивается в 1,8– 2,2 млн лет. В пределах Продуктивной толщи наблюдаются многочисленные латераль-но протяженные горизонты, которые, несомненно, связаны с длительными перерывами в осадконакоплении. В северо-восточном направлении фиксируются несогласные напластования (onlap) (рис. 8Б).

Рис. 7. А) субпараллельные и хаотичные отражения; Б) синклинально выраженные «впадины» в позднемиоценовых отложениях

Рис. 8. А) средне- и высокоамплитудные, параллельные и непрерывные отражения; Б) несогласные напластования в раннеплиоценовых отложениях

СК-8. Представляя отложения Акчагиль-ской (позднеплиоценовой) эпохи, СК-8 характеризуется средне- и высокоамплитудными, субпараллельными, непрерывными отражениями (рис. 9). Такие характеристики отражений свидетельствуют о равномерном накоплении осадков и/или стабильных условиях на относительно стабильной поверхности бассейна.

Рис. 9. Высокоамплитудные, субпараллельные, непрерывные отражения в позднеплиоценовых отложениях

Это указывает на то, что процесс осадконакопления происходил в условиях относительно глубоководного режима, при этом отложения имеют контакт с несогласными поверхностями, ограничивающими СК-8 как сверху, так и снизу, согласно паттерну, кровельное налегание и подошвенное налегание.

СК-9 и СК-10. Эти сейсмокомплексы соответствуют четвертичным отложениям. Граница между двумя сейсмокомплексами последовательно прослеживается на всех сейсмических разрезах. Отражения средне- и высокоамплитудные, параллельные и непрерывные, с заметными сигмоидальными, проградирующими клиноформами, наблюдае- мыми в СК-10 (рис. 10). Анализ сейсмических материалов свидетельствует о повышении скорости накопления осадков и подъеме уровня моря во время осадконакопления.

Рис. 10. Сигмоидальные, проградирующие клиноформы в четвертичных отложениях

Заключение

Данное исследование предоставило ценную информацию о сейсмической стратиграфии переходной зоны между ЮжноКаспийским и Средне-Каспийским бассейнами, сосредоточив внимание на тектонической эволюции региона и генерационноаккумуляционном потенциале нефтегазоносности. На основе анализа сейсмических данных можно сделать следующие выводы.

-

1. Тектоническая и осадочная эволюция . Сейсмические комплексы показывают сложную тектоно-стратиграфическую историю региона, характеризующуюся значительными изменениями в моделях осадконакопления, связанными как с эвстатическими колебаниями уровня моря, так и с тектоническими процессами, включая процессы субдук-ции. Эти изменения отражены в различных сейсмических комплексах, начиная юрскими и заканчивая четвертичными отложениями.

-

2. Выявление ключевых геологических особенностей. В ходе сейсмостратиграфического анализа разрезов было идентифицировано несколько ключевых геологических особенностей, способствующих накоплению нефти и газа. Это такие элементы, как прилегание, кровельное прилегание, клиноформы и зоны выклинивания, которые предполагают благоприятные условия для формирования углеводородных ловушек, особенно в сейсмокомплексах СК-3 (верхнемеловой), СК-5 (майкопская серия) и СК-7 (Продуктивная толща).

-

3. Стратиграфическое расчленение. Выявленные в исследуемой области сейсмические комплексы показывают отчетливые вариации в характеристиках отражений, соответствующие различным условиям осадконакопления и тектоническим событиям. Например, хаотичные и прерывистые отражения в юрских и нижнемеловых сейсмокомплексах (СК-1 и СК-2) контрастируют с непрерывными высокоамплитудными отражениями в позднеплиоценовых и четвертичных сейсмокоплексах (СК-8 и СК-10), что свидетельствует об изменениях в процессе осадконакопления и колебаниях уровня моря.

-

4. Потенциал нефтегазоносности. По результатам анализа выделено несколько интервалов с потенциалом для накопления углеводородов, особенно в верхнемеловых и олигоцен-миоценовых участках, где тектоническая активность создала благоприятные условия для формирования неантиклинале-вых ловушек. Выявление зон выклинивания, эрозионных врезов и несогласий в этих сей-смокоплексах предоставляет важную информацию для дальнейшей разведки нефти и газа в регионе.