Генетические признаки и условия образования верхнепокурских отложений юго-восточной части Пур-Тазовского междуречья

Автор: Недоливко Н.М., Перевертайло Т.Г., Баркалова А.М.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 (56) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219785

IDR: 140219785

Текст статьи Генетические признаки и условия образования верхнепокурских отложений юго-восточной части Пур-Тазовского междуречья

Определение и генезиса и условий залегания песчаных пород-коллекторов является одной из важнейших задач нефтегазовой геологии, особенно при поиске ловушек неструктурного типа. В связи с этим, целью настоящих исследований является уточнение строения сложно-построенного продуктивного горизонта ПК1 (верхний мел, сеноман) и выяснение особенностей его формирования на основе генетических признаков пород, выявленных в результате макрооско-пических исследований керна, гранулометрического и рентгенофазового анализа. Актуальность исследований продиктована сложным строением сеноманского комплекса, обусловленным полифациальным характером осадконакопления, и отсутствием четкого представления о его происхождении. Так в производственных отчетах по ряду месторождений сеноманские отложения представлены как континентальные. Согласно нашим исследованиям, изученная верхнесеноманская толща формировалась в пределах прибрежной полосы мелководно-морского бассейна на фоне прогибания морского дна и усиления трансгрессии моря.

жизнедеятельности илоядных донных животных (типа Chondrites ) в виде мелких ходов и норок. Участками отмечаются послойно ориентированные интракласты (фрагменты размытых и переотложенных осадочных пород) сидерит-глинистого и глинистого состава. Венчаются отложения – глинистыми темно-серыми неотчетливо волнисто-слоистыми породами, содержащими мелкие включения растительного детрита и конкреционные стяжения пирита.

Рис. 1. Геофизическая характеристика и схема расчленения горизонта ПК1

Расположенный выше пласт ПК 14 (1339,0–1325,3 м) несогласно перекрывает пласт ПК1 5 , что выражено в размытой слоистости, неровном контакте и наличии окатанных интракластов глинистого и глинистосидеритового состава. Пласт сложен (рис. 3) песчаниками мелкозернистыми алевритистыми с намывами углефицированного растительного детрита, подчёркивающими косую (с углом 35–40° к оси керна) одно- и разнонаправленную слоистость, участками нарушенную взмучиванием, размывом и ходами мелких донных животных ( типа Chondrites ). Вверх по разрезу песчаники замещаются алевритоглинистыми породами с корневыми остатками, переходящими в уголь.

Песчаные (а) и алевролито-глинистые (б) породы с остатками корней.

1352,9 м; 1354,9 м

Песчаник с полого-наклонной, и горизонтальной слоистостью. 1351,9 м

б)

Интракласты глинистого и сидеритового состава в косослоистом песчанике.

1350,2 м

Песчаник с косой разнонаправленной слоистостью. 1348,1 м

Неотчетливая слоистость, растительный детрит и пирит в глинистых породах.

1339,2 м

Рис. 2. Особенности пород пласта ПК 1 5

Неровный контакт с подстилающими глинистыми породами, следы биотурбации.

1338,6 м

Песчаник с косой слоистостью и растительным детритом. 1336,6 м

Пологоволнистая слоистость и интракласты глинистых пород в песчанике. 1335, 9 м

Волнистая слоистость и следы донных животных (типа Chondrites ).

1331,6 м

Постепенный контакт глины тёмно-серой с остатками растений и угля.

1325,3 м

Рис. 3. Особенности пород пласта ПК14

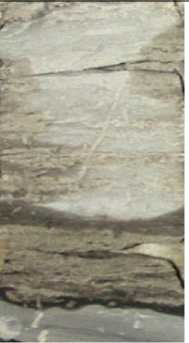

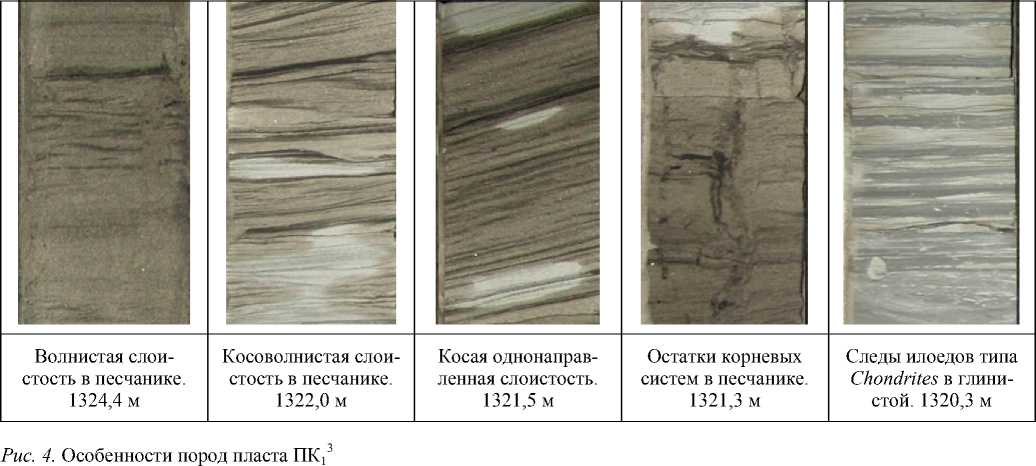

Пласт ПК 13 (1325,3–1320,0 м) залегает с неровным контактом на угольном пласте. Он представлен песчаниками светло-серыми мелкозернистыми алевритовыми, слабо сцементированными глинистым цементом со слоистостью преимущественно волнистого (косоволнистой, пологоволнистой, волнистой и волнистолинзовидной), реже горизонтального типа (рис. 4). Слоистость мелкая и тонкая, образована намывами углефицированного растительного детрита и глинистого материала. В кровельной части пласта слоистость в песчаниках нарушена корневыми системами. Венчает разрез тонкое линзовидно-волнистое переслаивание алевролитов светло-серых и глинистых серых пород, в которых присутствуют следы жизнедеятельности илоядных донных животных (типа Chondrites ).

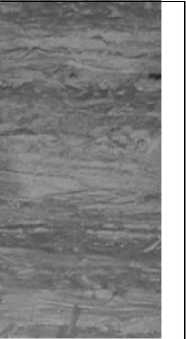

Пласт ПК 12 (1320,0–1312,5 м) имеет непостоянный литологический состав. В разрезе отмечается неоднократное чередование мелкозернистых алевритовых светло-серых песчаников, алевролитов (от светлосерых крупнозернистых песчанистых до серых мелкозернистых глинистых) и темно-серых глинистых пород с часто меняющейся по разрезу слоистостью (рис. 5): от косоволнистой (разно- и однонаправленной) до волнистой, волнисто-линзовидной, иногда горизонтальной. Слойки часто содержат многочисленные следы размыва, взмучивания и интенсивной биотурбации (типа Chondrites ). В породах присутствуют остатки корневых систем.

Следы биотурбации в мелкозернистом песчанике. 1318,6 м

Косое и горизонтальное переслаивание, биотурбация, остатки корней.

1318,0 м

Косоволнистая разнонаправленная слоистость, биотурбация. 1317,5 м

Корневые остатки в комковатой глинистой породе.

1314,0 м

Следы типа Chondrites. в алевритоглинистой породе. 1313,0 м

Рис. 5. Особенности пород пласта ПК12

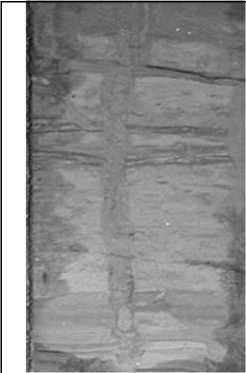

Пласт ПК 11 (1312,5–1307,5 м) залегает на нижележащих отложениях с отчетливым контактом и сложен биотурбированными светло-серыми алеврито-песчаниками и песчаными алевролитами с волнистыми прослоями глинистого материала и следами жизнедеятельности пескоядных (типа Skolithos ) и илоядных (типа Chondrites ) донных животных (рис. 6). Вверх по разрезу они переходят в глинистые неотчетливослоистые породы со следами взмучивания осадка и ходами и норками мелких донных организмов (типа Chondrites ).

Таким образом, изученный разрез имеет преимущественно алеврито-песчаный состав при подчиненном развитии и незначительной мощности глинистых и углистых прослоев. В нижней части разреза (пласты ПК15 и ПК14) – породы более крупнозернистые, в них отмечается сочетание косой разнонаправленной и волнистой слоистости; обилие углефицированного расти- тельного детрита, наличие корневых остатков, прослоев угля и донных животных; в верхней части (пласты ПК13, ПК12 и ПК11) – преобладают породы менее крупнозернистые преимущественно волнисто-слоистые интенсивно биотурбированные. Среда седиментации отличалась снижающейся с течением времени динамикой (зернистость песчаных пород снизу вверх уменьшается) и носила возвратно-поступательный (косая разнонаправленная слоистость) волновой (волнистая слоистость) характер. В нижних частях разреза в породах признаки континентального (корневые остатки, прослойки угля) и морского (следы жизнедеятельности) генезиса чередуются, а в верхних – признаки континентального происхождения вытесняются признаками морского осадкообразования. Исходя из вышеизложенного, накопление осадков горизонта ПК1 осуществлялось на фоне погружения морского дна бассейна седиментации и связано с трансгрессивным этапом.

б) Песчаник: а – с биотурбацией типа Skolithos и б – типа Chondrites. 1309,9 м; 1309,6 м

Песчаник с биотурбацией типа Skolithos . 1312,0 м

Алеврит с пологоволнистой слоистостью.

1310,0 м

Неотчетливые следы донных животных в песчанике. 1308,8 м

Контакт однородного и биотурбированного песчаника 1308,0 м

Рис. 6. Особенности пород пласта ПК11

-

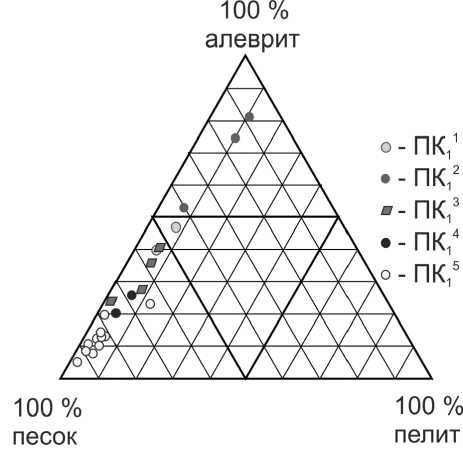

2. Определение генезиса отложений по гранулометрическим данным. В гранулометрическом спектре песчано-алевритовых пород преобладают песчаные и алевритовые фракции и резко подчинены пелитовые, содержание которых практически не превышает 10% (рис. 7), что свидетельствует о хорошей промытости осадка. Породы рыхлые, представлены в

основном песчаниками, реже – алевролитами.

Рис. 7. Положение фигуративных точек гранулометрического состава песчано-алевритовых пород горизонта ПК1

Они слабо сцементированы глинистым цементом, что позволяет их легко разрушать при проведении гранулометрического анализа, а также способствует по- лучению достаточно достоверных гранулометрических характеристик.

Согласно данным гранулометрического анализа (табл. 1) и расчетам гранулометрических параметров, проведенным по формулам Р. Фолка [2], для гранулометрических спектров изученных песчано - алевритовых пород характерны в основном положительные значения асимметрии, что свидетельствует о том, что в осадках преобладают относительно крупнозернистые фракции (больше среднего размера), а более мелкозернистые являются подчиненными. Снизу вверх по разрезу в них отмечается уменьшение размеров зерен и коэффициента сортировки (Sо), что свидетельствует об улучшении отсортированности осадка с течением времени от средней до хорошей. О стабильно активной динамике вод свидетельствуют положительные значения эксцесса и крутовершинная форма дифференциальных кривых распределения частиц по размерам.

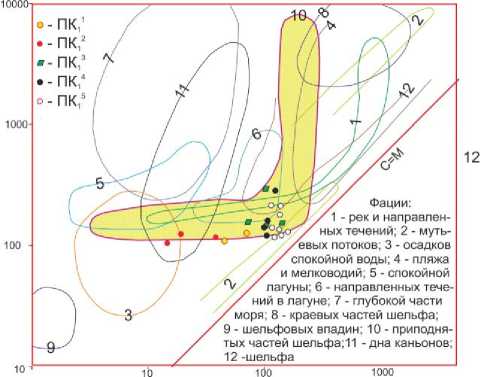

На СМ диаграмме Р. Пассеги (рис. 8), где в логарифмическом масштабе на оси абсцисс откладываются значения медианного диаметра (М), а на оси ординат – максимальный размер (С) зерен, определяющей способ переноса осадка в водной среде, расположение фигуративных точек тяготеет к пределам 10 поля, что соответствует шельфовым отложениям.

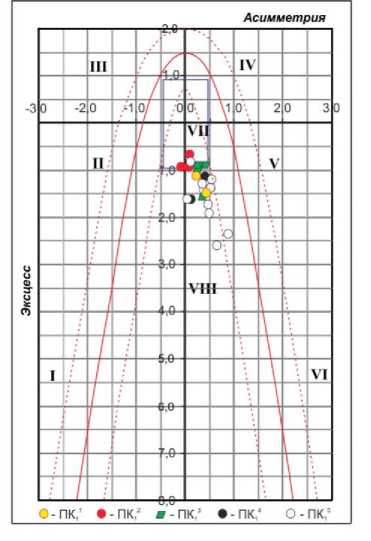

На динамогенетической диаграмме Г.Ф. Рожкова (асимметрия–эксцесс) фигуративные точки располагаются узкой полосой в пределах полей VIII и VII (рис. 9), соответствующих прибрежной фации огромных открытых акваторий (поле VIII) и прибрежно-морской фации (поле VII) [3, 4].

Таблица 1

Гранулометрические параметры песчаных пород горизонта ПК

|

Пласт |

Среднее содержание (%) и размеры (мм) фракций |

Гранулометрические коэффициенты |

|||||||

|

1–0,5 |

0,5-0,2 |

0,2-0,1 |

0,1-0,01 |

<0,01 |

Md, мм |

S о |

Асимметрия (от–до) |

Эксцесс (от–до) |

|

|

ПК 1 1 |

0,08 |

2,28 |

47,71 |

43,83 |

6,10 |

0,08–0,09 |

0,39–0,48 |

0,22–0,34 |

1,07–1,15 |

|

ПК 1 2 |

0,05 |

2,45 |

19,43 |

69,04 |

9,03 |

0,05–0,08 |

0,36-0,43 |

-0,03–0,08 |

0,7–1,04 |

|

ПК 1 3 |

0,04 |

6,69 |

55,63 |

31,50 |

6,15 |

0,09–0,12 |

0,40–0,53 |

0,19–0,37 |

0,89–1,6 |

|

ПК 1 4 |

0,08 |

5,06 |

67,19 |

22,11 |

5,55 |

0,10–0,11 |

0,49–0,53 |

0,06–0,32 |

1,14–1,61 |

|

ПК 1 5 |

0,17 |

40,14 |

42,74 |

12,14 |

4,81 |

0,12–0,21 |

0,48–0,77 |

0–0,68 |

0,74–2,62 |

Рис. 8. Расположение фигуративных точек гранулометрического спектра песчаников горизонта ПК1 на диаграмме Р. Пассеги.

I – застойные условия седиментации на дне акваторий различных глубин. Морские фации. II – донные течения или мутьевые потоки. Морские фации. Гидромеханическое или физическое разрушение магматических пород, эрозия горных пород морского происхождения. Континентальные фации областей сноса, коры выветривания. III – слабые преимущественно речные течения. Континентальные речные фации. IV – сильные речные или вдольбереговые течения. Континентальные речные или прибрежно-морские фации. V – выход волн на мелководье, сильные вдольбереговые течения, накат волн. Прибрежно-морские фации, континентальная микрофация пляжей больших равнинных рек. VI – выход волн на мелководье, сильный накат волн – верхняя половина участка, эоловая обработка песков морских пляжей – нижняя половина участка (микрофация береговых дюн). В целом фация побережья акваторий вблизи береговой черты. VII – эоловая переработка речных осадков – верхняя половина прямоугольника. Континентальная фация пустынь (континентальные дюны). Нижняя правая четверть прямоугольника – волновые процессы на мелководье, нейтральная полоса побережья. Прибрежно-морская фация. VIII – выход волн на мелководье, мощный накат-прибой. Прибрежная фация огромных открытых акваторий.

Рис. 9. Расположение фигуративных точек гранулометрического спектра песчаников горизонта ПК1 на динамогенетической диаграмме Г.Ф. Рожкова [3]

Большинство точек из песчаных отложений нижней части разреза тяготеют к полю VIII, а верхней – к полю VII. Песчаные породы нижней части разреза (пласты ПК1 5 , ПК1 4 , реже ПК1 3 ), точки которых расположились в поле VIII, формировались в стабильно высокодинамичной среде, в которой механическая переработка осадка преобладала над его поступлением в бассейн седиментации. Их формирование связано с выходом волн на мелководье и мощным накатом-прибоем, а с учетом керновых данных в пределах вдольбереговых баров, по мере накопления песка выступавших на поверхность. Осадки (преимущественно пластов ПК 13 , ПК 12 и ПК 11 ) с фигуративными точками в пределах поля VII накапливались в менее динамичной, но также относительно стабильной водной среде. Механическая дифференциация осадка здесь осуществлялась сильнее, а привнос обломочного материала и его переработка находились в равновесии, что обусловлено волновыми процессами на мелководье, и осуществлялась в пределах зоны волнения мелководно-морского бассейна.

-

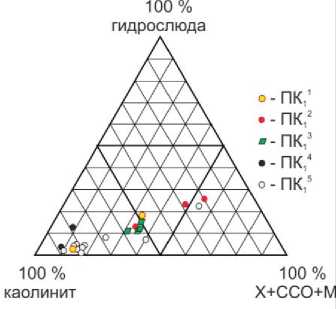

3. Определение генезиса отложений по данным рентгенофазового анализа. На морской характер осадков указывают и присутствие в составе цементирующего материала, по данным рентгенофазового анализа, смешанно-слойных минералов типа гидрослюда-монтмориллонит, монтмориллонита и хлорита (рис. 9). Причем содержание этих компонентов снизу вверх по разрезу увеличивается, в то время как содержание каолинита в этом же направлении заметно снижается.

Для формирования осадков установлены прибрежные (пласты ПК1 5 и ПК1 4 ) и прибрежно-морские (пласты ПК 13 , ПК 12 и ПК 11 ) условия осадконакопления.

Рис. 9. Треугольная диаграмма состава глинистого цемента песчано-алевритовых пород горизонта ПК1

Выводы . На основании керновых данных и гранулометрического анализа установлено - сложное строение продуктивного пласта ПК 1 и выделено 5 пластов-коллекторов, разделенных углисто-глинистыми (в нижней части) и глинистыми пропластками. Охарактеризован литологический состав, выделены генетические признаки и установлены прибрежные (пласты ПК1 5 и ПК1 4 ) и прибрежно-морские (пласты ПК1 3 , ПК1 2 и ПК 11 ) условия формирования отложений.

Список литературы Генетические признаки и условия образования верхнепокурских отложений юго-восточной части Пур-Тазовского междуречья

- Недоливко Н.М. Исследование керна нефтегазовых скважин. Практикум для выполнения учебно-научных работ студентами направления «Прикладная геология». -Томск: Изд-во ТПУ, 2008. -158 с.

- Методы палеогеографических реконструкций (при поисках залежей нефти и газа)/Гроссгейм В.А., Бескровная О.В., Геращенко И.Л. и др. -Л.: Недра, 1984. -С. 22-24.

- Рожков Г.Ф. Геологическая интерпретация гранулометрических параметров по данным дробного ситового анализа//Гранулометрический анализ в геологии. -M., Недра, 1978. -С. 5-25.

- Рожков Г.Ф. Дифференциация обломочного материала и гранулометрическая диаграмма α-τ по косвенному счету зерен//Механическая дифференциация твердого вещества на континенте и шельфе. -M., 1986. -С. 97-117.