Генетические типы межморенных флювиальных отложений на севере Печорской низменности

Автор: В.А. Исаков

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Статья в выпуске: 3 (49), 2021 года.

Бесплатный доступ

Проведено литологическое изучение и фациально-генетическое расчленение осадков флювиальных отложений на северо-западе и северо-востоке Большеземельской тундры. На основе генетической диаграммы определены в бассейне р. Куи аллювиальные, флювиогляциальные, озерные и морские отложения, а в бассейне р. Падымейтывис – аллювиальные, флювиогляциальные и морские. Выявлены особенности выделенных генетических типов флювиальных отложений на основе изучения их текстурных характеристик, гранулометрического и минерального составов.

Флювиальные отложения, генетический тип, гранулометрический состав, минеральный состав, текстурный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/149132183

IDR: 149132183 | УДК: 551.332.24:552.12–047.44(470.1) | DOI: 10.19110/1994-5655-2021-3-56-64

Текст научной статьи Генетические типы межморенных флювиальных отложений на севере Печорской низменности

Начиная с первых этапов развития геологической науки, четвертичные отложения Крайнего Севера, представленные широким спектром пород разного генезиса, вызывают повышенный интерес исследователей. Генетическая интерпретация отложений не всегда однозначна, что часто приводит к неправильным палеогеографическим реконструкциям.

Проблемы изучения и разработки критериев диагностики флювиальных отложений рассмотрены в работах Л.Н. Андреичевой [1, 2], М.Н. Григорьева [3], А.А. Юргайтиса [4], С.Г. Дромашко [5] и других исследователей. Но несмотря на несомненные успехи, достигнутые в последнее время в их изучении, вопросы диагностики генетических типов в условиях Крайнего Севера по-прежнему остаются недостаточно разработанными.

Для корректной интерпретации генезиса нео-плейстоценовых отложений необходимо понимание процессов литогенеза в условиях полярной зоны. Диагностика генетических типов отложений является не только одной из важнейших целей литологического изучения континентальных осадочных формаций, но и основой для расчленения и корреляции разрезов четвертичных отложений, восстановления палеогеографических условий их формирования в неоплейстоцене и проведения геолого-съемочных и геолого-поисковых работ.

Важным является сопоставление литологических характеристик отложений на северо-западе и северо-востоке региона, поскольку формирование их связано с разными питающими провинциями.

Методы и объект исследования

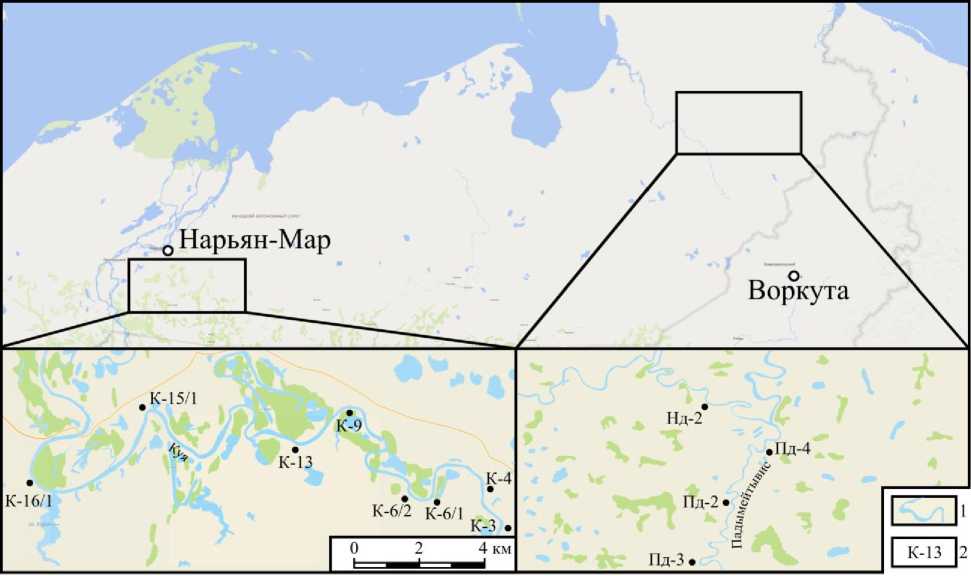

Материалом для статьи послужили результаты комплексного исследования отложений неоплейстоцена на северо-западе и северо-востоке Боль-шеземельской тундры в разрезах береговых обнажений рек Куя и Падымейтывис (рис. 1). В долине р. Куи флювиальные отложения исследованы в 20 береговых обнажениях, но в настоящей работе приводятся материалы по восьми наиболее информативным обнажениям [6, 7]. В долине р. Падымейты-вис флювиальные отложения были изучены в четырех обнажениях: в обн. Пд-2 и Пд-3, расположенных на юге поднятия Чернова, и в обн. Нд-2 и Пд-4 - на севере.

В процессе полевых работ особое внимание уделялось изучению седиментологических признаков: условиям залегания и типам слоистости пород, характеру контактов между слоями разных генетических типов отложений. Для решения вопросов генетической принадлежности пород использовались текстурный, гранулометрический и минералогический анализы. Текстурные особенности пород исследовались согласно методике Л.Н. Ботвинкиной [8] с целью выявления признаков, характеризующих слоистость отложений: форма, размер слоевых элементов, их положение в пространстве, внутреннее строение и соотношение друг с другом. Изучение гранулометрического состава проводилось с применением ситового и пипеточного методов для получения структурной характеристики отложений [9]. Ситовой метод использовался для выяснения гранулометрического состава материала песчано-гравийной размерности. Алевро-пелитовая

Рис. 1. Схема расположения изученных береговых обнажений в долинах рек Куя и Падымейтывис. 1 – реки; 2 – береговые обнажения.

Fig. 1. Location of the studied coastal outcrops in the valleys of the Kuya and Padymeityvis rivers.

1 – rivers; 2 – coastal outcrops.

фракция (размером менее 0.1 мм) исследовалась пипеточным методом. При обработке полученных результатов были подсчитаны средние диаметры зерен (d cp ) и коэффициенты сортировки (Sc). Коэффициент сортированности изменяется от нуля до единицы и растет в направлении увеличения сор-тированности: при наихудшей сортировке Sc=0, для однофракционных отложений Sc=1 [10]. Минералогический анализ проводился для фракции 0.25-0.1 мм, как наиболее представительной и доступной для изучения [1]. Сопоставление отложений разных генетических типов проводилось на основе генетической диаграммы Л.Б. Рухина [11], которая позволила выделить области (поля), характеризующие определенный генетический тип отложений и, как следствие, определенные свойства пород.

Результаты исследований и обсуждение

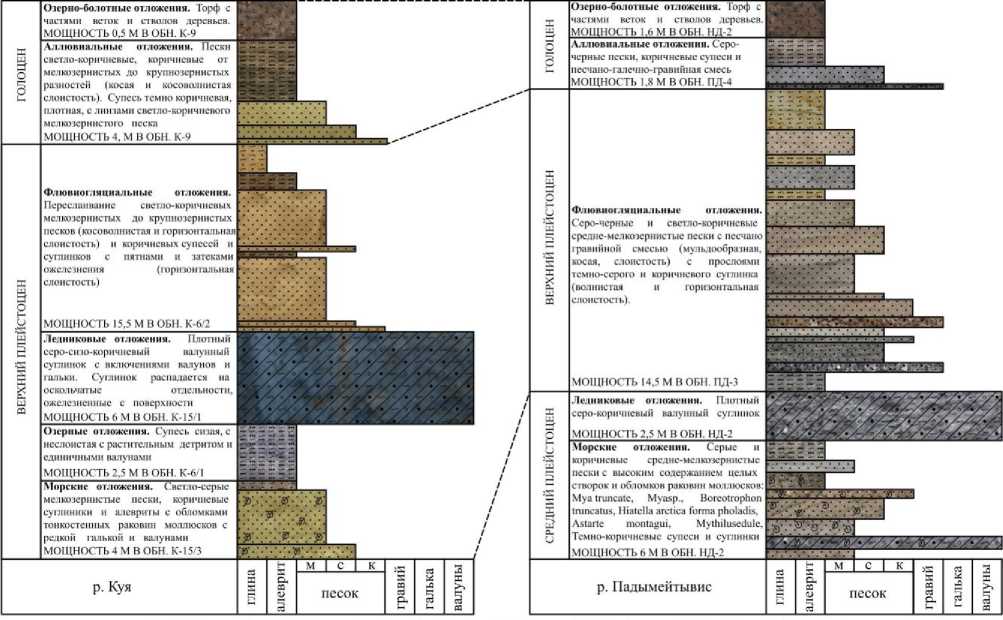

На основе классификации генетических типов континентальных отложений [12] и генетической диаграммы (графика зависимости dcp и Sc) установлено, что в бассейне р. Куи выделяются флювиогляциальные, аллювиальные, озерные и морские отложения, а в бассейне р. Падымейтывис - аллювиальные, флювиогляциальные и морские (рис. 2). Были также сопоставлены литологические и мине- ралогические характеристики флювиальных отложений северо-запада и северо-востока Большезе-мельской тундры, что позволило более точно охарактеризовать особенности осадконакопления отложений регионов разных источников сноса материала.

Флювиогляциальные отложения были изучены на северо-западе и северо-востоке Боль-шеземельской тундры в обнажениях К-6/2, Пд-2 и Пд-3, где они вскрываются преимущественно в долинных зандрах. Зандровые равнины сложены слоистыми ледниковыми осадками, которые формируются в основном аллювиальными процессами и отлагаются исключительно текущими талыми водами, что вносит трудности в расчленение флювиогляциальных и аллювиальных отложений [13]. Эти воды растекались, формируя мелкие блуждающие потоки, сливающиеся в более крупные русла, а затем входящие в речную систему данной области.

В обн. К-6/2 флювиогляциальные отложения представлены переслаиванием от мелкозернистых светло-бежевых до светло-коричневых песков и серо-коричневых супесей. В основании разреза в них преобладает косая и прерывистая пологоволнистая слоистость, обусловленная тонкими прослоями гравия и мелкой гальки черного цвета, тогда

Рис. 2. Сводные геологические разрезы четвертичных отложений в бассейнах рек Куя и Падымейтывис. Примечание: цвета отложений в литологической колонке отражают их естественную окраску.

1 – песок; 2 – песок с гравием и галькой; 3 – супесь; 4 – суглинок; 5 – валунный суглинок; 6 – торф; 7 – раковины морских моллюсков: (а) целые и (б) обломки.

Fig. 2. Consolidated geological sections of Quaternary sediments in the basins of the Kuya and Padymeityvis rivers.

Note: the sediment colors in the lithological column reflect their natural colors.

1 – sand; 2 – sand with gravel and pebbles; 3 – sandy loam; 4 – loam; 5 – boulder loam; 6 – peat; 7 – shells of marine mollusks: (a) intact and (б) fragments.

как в верхней части слоистость выполаживается и становится горизонтальной за счет концентрации глинистых частиц на плоскостях напластования. Характерна средняя степень сортированности материала (S c =0.33–0.52) и довольно крупная размерность частиц (d cp =0.132–0.481 мм).

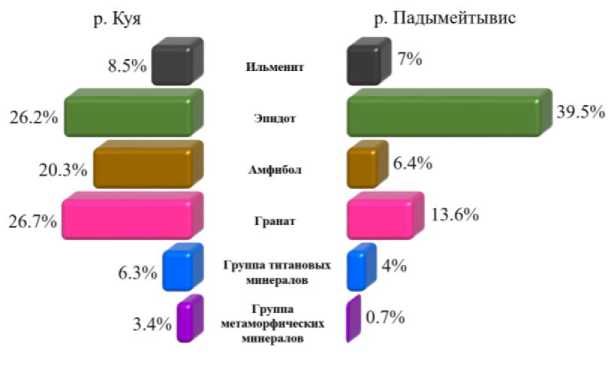

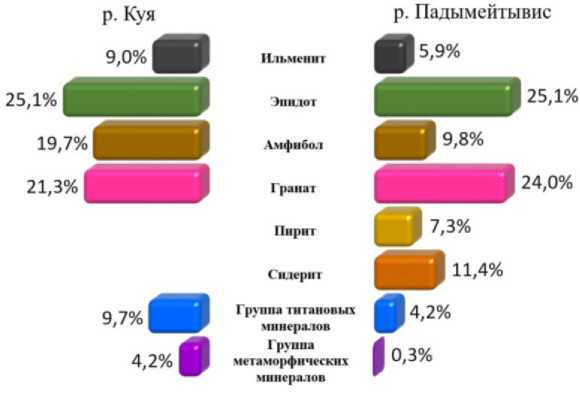

В минеральном составе тяжелой фракции флювиогляциальных осадков бассейна р. Куи (рис. 3) преобладает эпидот (27.4%), близкие значения имеют гранат (23.3%) и амфибол (20.7%), что позволяет связать их формирование в северозападной части Большеземельской тундры в значительной степени за счет размыва ледниковых отложений Фенноскандинавского центра оледенения. Отмечаются повышенные содержания ильменита (6.8%) и титановых минералов (4.5%).

В обнажениях Пд-2 и Пд-3 флювиогляциальные отложения представляют собой переслаивание серых мелкозернистых песков и серо-коричневых суглинков. Содержание песка варьирует в пределах 20–80%, алеврита – 10–70% и глины до 5–10%. Они характеризуются от средней до хорошей степенью сортированности материала (S c =0.27–0.71) и размерностью частиц (d cp =0.061–0.769 мм). Большие вариации гранулометрического состава являются типичными для флювиогляциальных отложений района исследований, но не характерными для пород сопредельных территорий. Так, в бассейне р. Бол. Роговой флювиогляциальные отложения довольно однородны по гранулометрическому составу: это в основном слабо- и среднесортированные пески (Sc=0.39–0.49). В отложениях рек Падымейтывис и Бол. Роговая наблюдается зависимость карбонатно-сти осадков от концентрации гравийной фракции, что свидетельствует о высоком содержании в составе графия обломков карбонатных пород [14].

Тяжелая фракция флювиогляциальных отложений бассейна р. Падымейтывис (рис. 3) представлена сидерит (10.8) - ильменит (16.1%) - гранат (20.4%) - эпидотовой (39.1%) минеральной ассоциацией, сходной с подстилающей вычегодской мореной. Аналогичный минеральный состав характерен для отложений р. Адзьвы [1]. Для минерального состава флювиогляциальных отложений северо-востока Боль-шеземельской тундры типичны высокие содержания сидерита (до 10.8%) и пирита (до 6.1%), что может быть связано с относительно слабым химическим выветриванием в условиях приледникового климата и влиянием состава подстилающих ледниковых отложений, в формировании которых принимали участие транзитные породы – песчаники верхнего триаса, обогащенные сидеритом и сидеритовыми стяжениями [14].

Сложный и изменчивый состав флювиальных осадков обусловлен тем, что их образование происходит на всех этапах развития ледникового покрова. Однако основная преобладающая масса связана с его стагнацией и регрессивной фазой развития [15].

Аллювиальные отложения, выделенные как на северо-западе, так и на северо-востоке Большеземельской тундры, различны, что зависит от величины и типа рек, гидродинамических условий и их периодических изменений, типа транспортируемого материала, рельефа окружающего пространства, растительного покрова, климатических условий и т.д. [16]. Это объясняет наличие большого разнообразия фаций аллювиальных отложений.

Пристрежневая фация аллювия залегает в основании береговых обнажений К-3, К-6/1, К-13, Пд-4 и имеет мощность около 2.5 м. Она характеризуется от средней до хорошей степенью сортиро-ванности материала (S c =0.33–0.52) и крупной размерностью частиц (d cp =0.132–0.698 мм) по сравнению с другими фациальными разновидностями аллювия. Для пристрежневой фации типично преобладание песчано-гравийного материала, а также косая слоистость.

Отложения прирусловой отмели встречены в средней части обнажений К-3, К-4, К-6/2, К-13 и Пд-4. Мощность их колеблется от 2 до 4.5 м. Для прирусловых осадков типичны высокие значения коэффициента сортировки (S c =0.51–0.83) и средний диаметр частиц (dcp), равный 0.132–0.280 мм. В этой фации преобладает песчаный материал. Типична крупная косая, мульдообразная и косоволнистая слоистость. Осадки прирусловой отмели имеют более широкое распространение, чем пристреж-невые отложения.

Пойменная фация в районе исследований изучена в обнажениях К-3, К-6/2, К-9, К-13 и К-15/1 и Пд-4. Мощности составляют от 1 до 4.5 м. Осадки пойменной фации характеризуются преобладанием алевритовой фракции (60–70%), от средней до хорошей степенью сортировки мелкозема (Sc=0.35– 0.59) и тонким диаметром зерен от 0.040 до 0.105 мм. Типична пологоволнистая, горизонтальная и неясная волнистая слоистость.

По результатам палинологических исследований старичных отложений долины р. Куи были

Рис. 3. Минеральный состав тяжелой фракции флювиогляциальных отложений в бассейнах рек Куя и Падымейтывис.

Fig. 3. Mineral composition of the heavy fraction of fluvioglacial sediments in the basins of the Kuya and Padymeityvis rivers.

реконструированы особенности растительности и климата четырех этапов позднего голоцена (SA-1, SA-2, SA-3 и Sa-R). Состав спектров отражает развитие в ранней субатлантике (SA-1) моховой кустарниковой тундры и наиболее холодные климатические условия. Резкое увеличение содержания пыльцы деревьев в спектрах указывает на распространение лесотундровой растительности и потепление в середине субатлантика (SA-2).

Ландшафтно-климатические изменения, происходившие в течение малого ледникового периода в конце субатлантика (SA-3), привели к сокращению лесов за счет распространения травяно-кустарниковых сообществ. Последовавшее затем потепление (SA-R) вызвало развитие современных ценозов [17].

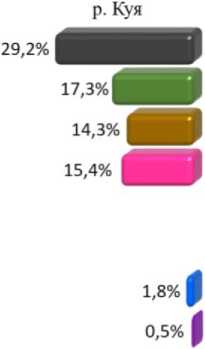

В минеральном составе аллювиальных отложений на северо-западе преобладает гранат (26.7%), близкие значения имеют эпидот (26.2%) и амфибол (20.3%). Отмечается высокое содержание ильменита - 8.5%, повышено количество титановых минералов, в отдельных образцах до 6.3%, метаморфические минералы составляют 3.4% (рис. 4).

На северо-востоке Большезе-мельской тундры, в долине р. Пады-мейтывис, содержание эпидота составляет 39.5%, граната -13.6%, ильменита - 7%, количество титановых минералов - 4%.

Таким образом, аллювиальные отложения на северо-западе и северо-востоке Большеземельской тундры представлены однотипными по гранулометрическому составу осадками. Различия отмечены лишь в минеральном составе, что связано с разными источниками сноса материала [14].

Озерные отложения были выделены в северо-западной части Большеземельской тундры, в долине р. Куи. Они слагают основание разреза К-3, где представлены мелкозернистым глинистым хорошо сортированным песком, глинами сизосерого и серого цветов и коричневым суглинком с включениями растительных остатков.

Для данного типа отложений характерно преобладание алевритовой фракции до 79%, содержание песка составляет 10%, глины - 11%. Мощность озерных осадков невелика: 1-2 м, степень сортированности мелкозема (Sc) равна 0.39, средний диаметр (dcp) - 0.046 мм. Озерным отложениям присуща мелкая горизонтальная слоистость.

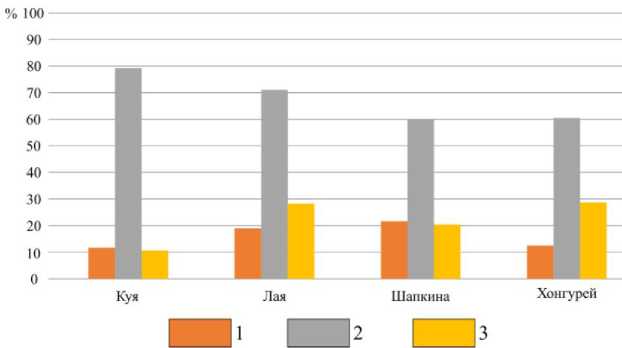

По гранулометрическому и минеральному составам озерные осадки долины р. Куи схожи с осадками бассейна р. Лаи (рис. 5). В бассейне р. Шапкиной и в обн. Хонгу- рей озерные отложения более глинисты - 23.6%, содержание песка составляет 16.2%, алеврита -60% [1].

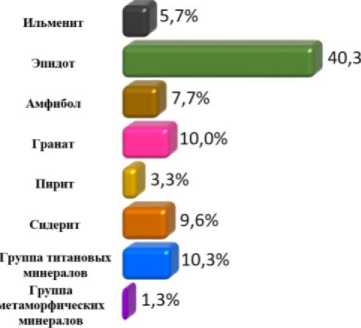

В минеральном составе тяжелой фракции озерных отложений долины р. Куи выделены амфибол (14.3%)-гранат (15.4%)-эпидот (17.3%) ильменитовая (29.2%), в бассейне р. Лаи - ильменит (9.6%)-гранат (20.8%)-эпидотовая (28.9%), а в бассейне р. Хонгурей - гранат (7.4%)-амфибол (11.9%)-эпи-дотовая (37.4%) ассоциации. Повышенное содержание ильменита в тяжелой фракции озерных отложений обусловлено тем, что ильменит концентрируется преимущественно в алевритовой фракции [11].

Для минерального состава озерных отложений северо-востока Большеземельской тундры характерна сидерит (9.6%)-гранат (10%)-эпидотовая (40.3%) ассоциация, с высоким (до 10.3%) содержанием титановых минералов (рис. 6). Отмечаются низкие содержания ильменита (5.7%) и метаморфических минералов (1.3%).

Рис. 4. Минеральный состав тяжелой фракции аллювиальных отложений в бассейнах рек Куя и Падымейтывис.

Fig. 4. Mineral composition of the heavy fraction of alluvial sediments in the basins of the Kuya and Padymeityvis rivers.

Рис. 5. Средний гранулометрический состав озерных отложений в бассейнах рек Куи, Лаи, Шапкиной и в обн. Хонгурей.

1 – песок; 2 – алеврит; 3 – глина.

Fig. 5. Average granulometric composition of lacustrine sediments in the basins of the Kuya, Laya, Shapkina and Khongurei rivers.

1 – sand; 2 – aleurite; 3 – clay.

В общем составе спорово-пыльцевых спектров преобладают травянистые растения (до 80%). Пыльца древесных пород составляет от 13 до 23.5%, споры – от 7 до 16%. Основная доля немногочисленных определенных древесных форм приходится на пыльцу березы, сосны и ели. Состав травянистых растений довольно разнообразен. В нижней части отложений значительно преобладают злаки (почти 50%), затем их количество уменьшается. Велико участие полыней (более 20%). Среди споровых преобладают сфагновые мхи и папоротники. Резкое преобладание пыльцы трав (до 50%), незначительное (до 20%) содержание спор; постоянное присутствие полыней, маревых и злаков отражают существование в этот период ксерофитной перигляциальной тундры в криоаридизационных условиях, характерных для отложений раннего валдая [18].

Морские отложения были вскрыты в обна- жениях К-15/1 и Нд-2. В обн. К-15/1 морские отложения также слагают нижнюю часть разреза, где залегают под полярной мореной и представлены песками и глинами коричневого цвета с включениями обломков и целых раковин морских моллюсков. Пески и глины характеризуются субгоризонтальной и горизонтальной слоистостью и достаточно хорошо сортированы – Sc=0.46–0.49. Мощность песков не превышает 2.4 м. По гранулометрическому составу в осадках преобладает алеврит – 73%, содержание песчаной фракции составляет в среднем 25%, глинистой – 2%. Значения коэффициента сортировки высокие (до 0.72). Средний диаметр частиц не превышает 0.083 мм. Тонкий диаметр зерен, горизонтальная слоистость, а также наличие раковин морских моллюсков могут указывать на то, что осадконакопление происходило в довольно спокойных условиях, в шельфовой зоне моря [1, 13].

Тяжелая фракция песков сложена амфибол (19.7%)-гранат (21.3%) - эпидо-товой (25.1%) минеральной ассоциацией с повышенным содержанием ильменита (до 9%). Количество титановых минералов составляет 9.7% (рис. 7), а метаморфических – 4.2%.

В обн. Нд-2 они слагают преимущественно нижнюю часть разреза, где залегают под вычегодской мореной. Их характерными признаками являются не только относительно крупный средний диаметр зерен (dcp=0.142–0.930 мм) и сортировка от средней до хорошей (Sc=0.33–0.63), субгоризонтальная и косая слоистость, но также и наличие в отложениях целых раковин морских моллюсков хорошей сохранности, что является диагностическим признаком осадконакопления в прибрежно-морских условиях [19]. По устному сообщению геолога ЗАО «Поляргео» А.В. Крылова, в отложениях обн. Нд-2 установлена морская фауна: Mya truncate, Myasp., Boreotrophon truncatus, Hiatella arctica forma pholadis, Astarte montagui, Mythilusedule, Semibalanus balanoideas., характерная для отложений верхнего кайнозоя побережья Баренцева моря.

В минеральном составе тяжелой фракции выделена амфибол (9.8%)-сидерит (11.4%)-гранат (24.0%)-эпидотовая (25.1%) ассоциация. Отмечается высокое содержание титановых минералов (до 9.7%), количество ильменита составляет 5.9%, пирита – 7.3%, метаморфических минералов содержится лишь 0.3%, т. е. наблюдается закономерное обогащение морских осадков минералами Северо-Восточной терригенно-минералогической провинции.

Таким образом, морские отложения на северо-западе и северо-востоке Большеземельской тундры имеют ряд различий в минеральном и гра-

Рис. 6. Минеральный состав тяжелой фракции озерных отложений в бассейнах рек Куя и Бол. Роговая.

Fig. 6. Mineral composition of the heavy fraction of lacustrine sediments in the basins of the Kuya and Bolshaya Rogovaya rivers.

р. Бол. Роговая

Рис. 7. Минеральный состав тяжелой фракции морских отложений в бассейнах рек Куя и Падымейтывис.

Fig. 7. Mineral composition of the heavy fraction of marine sediments in the basins of the Kuya and Padymeityvis rivers.

нулометрическом составах, что говорит о разных гидродинамических условиях осадконакопления.

Выводы

В результате комплексных исследований межморенных флювиальных отложений на северо-западе и северо-востоке Большеземельской тундры выявлена их текстурная, структурная, минералогическая характеристики и установлена генетическая принадлежность осадков. Выделены и сопоставлены флювиогляциальные, аллювиальные, озерные и морские типы отложений северо-западной и северовосточной частей Большеземельской тундры. Проведено фациальное расчленение аллювия.

Флювиогляциальные отложения на изученной территории представлены преимущественно долинными зандрами. Основным источником материала для флювиогляциальных осадков служили подстилающие ледниковые валунные суглинки. По этой причине различия в минеральном и гранулометрическом составах флювиогляциальных отложений в северо-западной и северо-восточной частях Большеземельской тундры обусловлены формированием их за счет морен из разных питающих ледниковых провинций.

Аллювиальные отложения представлены однотипными по гранулометрическому составу осадками как на северо-западе, так и на северо-востоке района работ. Отличия фиксируются лишь в минеральном составе тяжелой фракции, что связано с различными источниками сноса материала при их формировании.

Для озерных отложений характерен выдержанный гранулометрический и минеральный состав в северо-западной части Большеземельской тундры. Но отличительной чертой является преобладание алевритовой фракции, что говорит об осадконакоплении в малоподвижной или стоячей воде - в глубоких частях озер. Повышенное содержание ильменита в тяжелой фракции озерных отложений обусловлено тем, что ильменит концентрируется преимущественно в алевритовой фракции.

В спорово-пыльцевых спектрах озерных алевритов северо-востока преобладает пыльца трав (до 50%), содержание спор незначительно -20%, постоянно присутствуют полыни, маревые и злаки, что указывает на существование в этот период ксерофитной перигляциальной тундры, типичной для отложений раннего валдая.

Морские отложения слагают преимущественно нижнюю часть разрезов и перекрываются полярной или вычегодской моренами. Изменчивый гранулометрический и минеральный состав как на северо-западе, так и на северо-востоке, субгоризонтальная и горизонтальная слоистость, наличие комплекса фауны, характерной для морских отложений верхнего кайнозоя побережья Баренцева моря, являются диагностическими признаками морских отложений.

Работа выполнена в рамках темы НИР ГР № AAAA-A17-117121140081-7.

Список литературы Генетические типы межморенных флювиальных отложений на севере Печорской низменности

- Андреичева Л.Н. Плейстоцен европейского Северо-Востока. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 321 с.

- Андреичева Л.Н., Марченко-Вагапова Т.И. Озерное осадконакопление в позднем нео-плейстоцене на европейском Северо-Востоке России // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2014. №1. C. 13–18.

- Григорьев М.Н. Критерии диагностики ос-новных генетических типов позднекайнозой-ских отложений Арктики (на примере ост-рова Колгуев): Автореф. дис. канд. геол.-минер. наук. Л., 1987. 357 с.

- Юргайтис A.A. Литогенез флювиогляциаль-ных отложений области последнего матери-кового оледенения. М.: Недра, 1984. 184 с.

- Дромашко С.Г. Минералогия и геохимия флювиогляциальных отложений Белоруссии. Минск: Наука и техника, 1981. 248 с.

- Исаков В.А., Буравская М.Н. Генетические типы флювиальных отложений неоплейсто-цена в бассейне р. Падымейтывис (северо-восток Большеземельской тундры) // Струк-тура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского региона: Материалы 25-й научной конференции Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар: Геопринт, 2016. С. 22–27.

- Исаков В.А. Флювиальные отложения в до-лине р. Куи (северо-запад Большеземельской тундры) // Геолого-Археологические иссле-дования в Тимано-Североуральском регионе:. Доклады 19-й научной конференции. Сык-тывкар: Геопринт, 2016. С. 44–49.

- Ботвинкина Л.Н. Методическое руководство по изучению слоистости. М.: Наука, 1965. 265 с.

- Качинский Н.А. Механический и микроагре-гатный состав почвы, методы его изучения. М., 1958. 192 с.

- Белкин В.И., Рязанов И.В. Понятие и меры гранулометрической сортированности и од-нородности // Тезисы V Коми республикан-ской научной молодежной конференции. Сыктывкар, 1972. С. 184–185.

- Рухин Л.Б. Основы литологии. Учение об осадочных породах. Л.: Недра, 1969. 778 с.

- Шанцер Е.В. Очерки учения о генетических типах континентальных осадочных образо-ваний / Труды ГИН АН СССР. Вып. 161. М.: Недра, 1966. 239 с.

- Обстановки осадконакопления и фа-ции / Под ред. Х. Рединга. М.: Мир, 1990. Т. 1. 352 с.; Т. 2. 384 с.

- Андреичева Л.Н. Питающие провинции и их влияние на формирование состава морен Тимано-Печоро-Вычегодского региона // Ли-тология и полезные ископаемые. 1994. №1. С. 127–131.

- Санько А.Ф., Ярцев В.И., Дубман А.В. Гене-тические типы и фации четвертичных отло-жений Беларуси. Минск, 2012. 311 с.

- Лазаренко А.А. Литология аллювия равнин-ных рек гумидной зоны (на примере Днепра, Десны, Оки). М.: Наука, 1964. 236 с.

- Буравская М.Н., Марченко-Вагапова Т.И., Исаков В.А., Воробьев Н.Н. Ландшафтно-кли-матические условия развития почвенного покрова долины нижнего течения р. Куи в голоцене // Почвы России: вчера, сегодня, завтра: Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной Году экологии и 90-летию со дня рождения В.В. Тюлина. Киров: ВятГУ, 2017. С. 32–36.

- Марченко-Вагапова Т.И., Исаков В.А. Лито-лого-палинологическая характеристика верх-неплейстоценовых отложений в бассейне р. Куи // Фундаментальные проблемы квар-тера: итоги изучения и основные направле-ния дальнейших исследований: Материалы X Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода. М.: ГЕОС, 2017. С. 251–253.

- Данилов И.Д. Плейстоцен морских субарк-тических равнин. М.: МГУ, 1978. 198 с.