Генетический анализ и цикличность чекардинской пачки в типовом разрезе чекарда (Пермский край)

Автор: Пономарева Г.Ю., Хопта И.С., Кожанов Д.Д.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Палеонтология и стратиграфия

Статья в выпуске: 2 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Приведен анализ цикличности типового разреза чекардинской пачки кошелевской свиты верхнего кунгура. Происхождение пород связано с глубоководным конусом выноса, сформировавшимся при активном тектоническом режиме. С целью генетического анализа проведены геохимические исследования мергелей чекардинской пачки с использованием пиролитического метода Rock-Eval и метода люминесцентного анализа. Наличие битумоидов в мергелях подтверждает их глубоководное происхождение. Повторяющееся изменение глубины бассейна осадконакопления позволило выделить в разрезе циклиты IV порядка.

Чекардинская пачка, циклиты, органическое вещество, кунгур-ский ярус, конус выноса

Короткий адрес: https://sciup.org/147201090

IDR: 147201090 | УДК: 551.736 | DOI: 10.17072/psu.geol.16.2.98

Текст научной статьи Генетический анализ и цикличность чекардинской пачки в типовом разрезе чекарда (Пермский край)

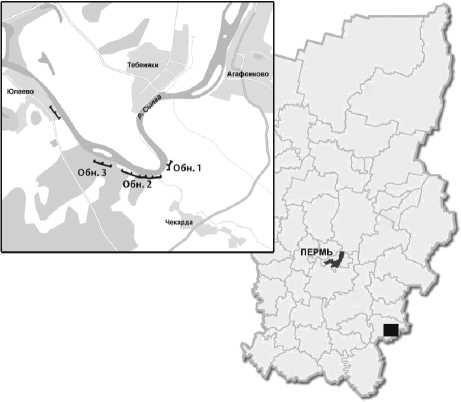

Разрез Чекарда находится на юго-востоке Пермского края, в Суксунском районе, на левом берегу р. Сылвы, в 800 м к северо-западу от деревни Чекарда (рис. 1). Он сложен породами чекардинской пачки коше-левской свиты иренского горизонта кунгурского яруса приуральского отдела пермской системы. В тектоническом отношении Чекарда находится в приосевой зоне южной части Сылвенской впадины Преду-ральского краевого прогиба. «Лицом» че-кардинской пачки являются серые мергели, в происхождении которых до сих пор много неясного.

Чекарда состоит из трёх обнажений. Первые два находятся вблизи устья р. Че-карды, они частично дублируют друг друга и содержат в основании одну пачку серых мергелей. Третье обнажение находится в 850 м вниз по р. Сылве от устья р. Чекарды.

Оно наращивает разрез первых двух и содержит вторую пачку мергелей. Мощность толщи пород разреза Чекарда составляет 35 м, мощность пород в задернованном участке между обнажениями 2 и 3 оценивается в 18–20 м. В двух километрах вниз по р. Сылве от устья р. Чекарды находится обнажение Юлаево, которое надстраивает разрез Чекарда. Здесь в верхней части имеется третья пачка серых мергелей. Мощность вскрытой толщи 17 м, задернованного участка до разреза Чекарда 30 м. В целом породы двух разрезов образуют пологую моноклиналь, осложненную небольшими складками.

На начальных этапах породы были отнесены к речным и прибрежно-морским образованиям. Эта точка зрения во многом сохранилась до сих пор. Исследователи исходят, прежде всего, из соображе-

ний, что обломочные осадки могут формироваться в обстановке континента или литоральной зоны моря.

Рис. 1. Схема расположения разреза Чекарда

Песчаники, алевролиты и мергели с остатками наземных растений и насекомых разрезов Чекарда и Юлаево генетически интерпретировались как отложения рукавов и лопастей дельты, устьевых баров, русел, небольших озер. В настоящее время благодаря достижениям морской и нефтяной геологии, появилась основа для нового генетического истолкования комплекса пород чекардинской пачки. Происхождение ее связано с глубоководным конусом выноса, сформировавшимся при активном тектоническом режиме (Мизенс, 1997).

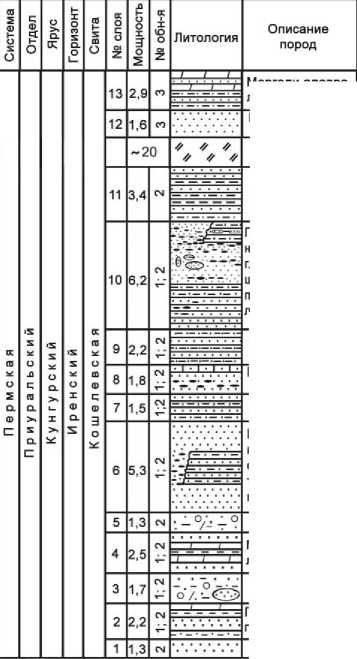

Субаквальные отложения Предураль-ского прогиба имеют хорошо выраженное цикличное строение. Цикличность рассматриваемого района изучалась по работам Г.А. Мизенса (1988; 2002; 1980). В рассматриваемых отложениях выделяются микроциклиты, циклиты II и III порядков. Микроциклиты (ленточные циклиты) в чекардинской пачке представлены очень тонко чередующимися алевритистыми аргиллитами, глинистыми алевролитами и мергелями. Пакеты (2–67 см) микрослои-стых пород (циклиты I порядка) встречаются в сочетании с градационнослоистыми полимиктовыми песчаниками и алевролитами мощностью от несколь- ких миллиметров до нескольких сантиметров (в редких случаях до 47 см). Эту ассоциацию пород, вероятно, можно отождествить с циклитами II порядка. Они имеют мощность 1,5–2 м. Циклиты III порядка включают все основные петрографические и генетические типы пород, участвующих в строении данной осадочной толщи. Они сложены двумя основными элементами: нижний – песчаниковый, с массивной или прерывистой горизонтальной текстурой, с большим количеством растительного детрита и глинистых окатышей; верхний сложен циклитами I и II порядков (переслаивающиеся алевролиты и песчаники с прослоями ленточных аргиллитов и мергелей). Песчаники первого элемента циклита III порядка соответствуют отложениям турбидитовых потоков высокой плотности (Мизенс, 1997), которые отлагались в каналах среднего конуса и в пределах песчаных лопастей (генетический тип С-1). Второй элемент циклита III отнесен Г.А. Мизенсом к группе механогенных тиховодных отложений, к гемипелагическому генетическому типу. С ним связаны олистостромы, оползневая складчатость, отложения грязевых потоков. Мощность циклитов III порядка, а их выделено 7 только в разрезе Чекарда, составляет 3,5–5,5 м (до 9 м на участке с олистостромами). Эти слоевые ассоциации по разрезу отличаются друг от друга. Средняя часть (слои 6–11, рис. 2) существенно более мелководная (Жужго-ва, 2015; Пономарева, 1998). В ней отсутствуют аргиллиты и мергели. В верхнем элементе циклита тонкообломочный компонент представлен алевролитами, в тонких прослоях песчаника наблюдаются мелкие знаки ряби, покрытые микробиальными пленками, характерными для зоны крайнего мелководья. Тем не менее и эта мелководная часть разреза обнаруживает связь с конусами выноса по следующим признакам. Во-первых, в песчаниках отсутствует косая слоистость, часто встречаются глинистые и алевролитовые окатыши, которые не сохраняются, разрушаются в речных и прибрежно-морских условиях. Во-вторых, имеются хаотичные образования (микститы, слой 10), в которых одновременно присутствуют глинистый и галечный материал, валуны песчаников (олистолиты), имеющие подводнооползневое происхождение. В-третьих, в слоях 6 и 10 разреза Чекарда наблюдается сближение (сдвоение) грубообломочных частей циклитов III порядка и появление пачек песчаников повышенной мощности. Это происходит в результате срыва оползнем всех пород второго элемента циклита III порядка и перемещения их в более глубокие части бассейна. В этих же слоях имеются резко обрывающиеся, сорванные оползнем пачки переслаивающихся песчаников и алевролитов. В слоях 6, 7, 9 и 10 встречаются оползневые складки разного размера и «колбасовидные» закрутыши (терминология Г.А. Ми-зенса).

Циклиты

IV порядка

Задерновано

Олистостром

Песчаники, алевролиты, аргиллиты

Алевролиты и песчаники

Песчаники массивн. с глин, окатышами Песчаники и алевролиты Песчаники массивные с глинистыми окатышами и пакетом алевролитов и песчаников

Мергели, аргиллиты, песчаники

Олистостром с олистолитами

Песчаники, мергели, алевролиты

Песчаники

Мергели,алевролиты, песчаники Песчаники

Рис. 2. Стратиграфическая колонка и циклиты IV порядка разреза Чекарда

Песчаники массивные и слоистые с глинистыми окатышами, олистолитами прослоями алевролитов и аргиллитов

С целью генетического анализа проведены геохимические исследования разных мергелей чекардинской пачки с использованием пиролитического метода RockEval и метода люминесцентного анализа для определения наличия битумоидов и органического вещества в образцах, оценки содержания органического вещества в породе.

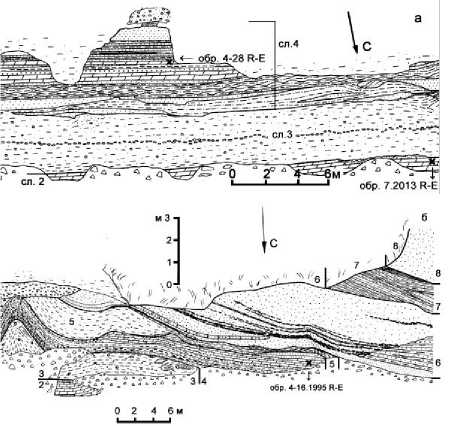

Опробованы мергели слоев 2 и 4 второго обнажения разреза Чекарда: обр. 428 R-E и обр. 4-16.1995 R-E относятся к одному прослою мергелей с запахом битума слоя 4 (рис. 3) и отобраны по простиранию; обр. 7.2013 R-E – прослой «керпиевого» мергеля слоя 2 (рис. 3,а). Пепельно-серые «керпиевые» мергели получили свое название по находкам листовой флоры первых гинкговых Kerpia mac-roloba Naug. Выбранный участок опро- бования характеризуется средоточием большинства уникальных палеонтологических находок чекардинской пачки.

Все изученные мергели обогащены би-тумоидом, участками образующим тончайшие линзовидные прослои. Цвет люминесценции хлороформенного раствора би-тумоида яркий, зеленовато-синий. Цвет люминесценции капиллярной вытяжки яркий – от голубовато-желтого до зеленовато-желтого. Данный битумоид можно охарактеризовать как маслянистый, который содержит масла и лёгкие углеводороды, а также небольшое количество смол и асфальтенов. Ширина люминесцирующих зон незначительна. Количественное отношение битумоида к вмещающей породе говорит о сингенетичности битумоидов (Руководство, 1966).

В обр. 4-28 R-E содержание TOC изменяется в диапазоне 0,66%, что характеризует образцы как удовлетворительно обогащенные органическим веществом. Содержание CaCO 3 в породе соответствует 11,6%, CaMg(CO 3 ) 2 – 41,6%.

Значения S 1 изменяются в пределах 18 мг УВ/г породы, т. е. указывают на очень бедное содержание нефтяных компонентов. Параметр S 2 изменяется в диапазоне 0,57 мг УВ/г породы, в основном углеводородные продукты пиролиза керогена можно охарактеризовать как бедные. Нефтегенерационный потенциал пиролиза в целом бедный (S 1 +S 2 = 0,75 мг УВ/г породы). Водородный индекс в среднем около 100 мг УВ/ г TOC, что предполагает наличие гумусового органического вещества (III тип) (Тиссо, 1981). Значения Tmax 432°C свидетельствуют о незрелости органического вещества (градация катагенеза МК 1 ) (Espitalie, 1985).

В обр. 4-16.1995 R-E параметр TOC изменяется в пределах 0,26%, что характеризует образцы как бедно обогащенные органическим веществом. Определение содержания CaCO 3 в породе соответствует 26%, CaMg(CO 3 ) 2 – 39,3%. Параметр S 1 очень низок (менее или равен 0,09 мг УВ/г породы). Остаточный углеводородный потенциал (продукты пиролиза керогена)

можно охарактеризовать как бедный (значения S 2 между 0,22 и 0,99 мг УВ/г породы). Данные пиролиза показывают в целом небольшой суммарный нефтегенерационный потенциал (S 1 +S 2 = 0,68 мг УВ/г породы). Водородный индекс изменяется в пределах 227 мг УВ/ г TOC, что предполагает наличие сапропелево-гумусового ОВ (II/III тип). Значения Tmax 437°C говорят о незрелости органического вещества (градация катагенеза МК 1 ).

Рис. 3. Точки опробования мергелей для изучения органического вещества в обнажении 2 разреза Чекарды

В обр. 7.2013 R-E значения TOC изменяются в пределах 1,55%. Содержание CaCO 3 составило 32,4%, CaMg(CO 3 ) 2 – 27,7%. Параметр S 1 – 0,19 мг УВ/г породы. Остаточный углеводородный потенциал можно охарактеризовать как бедный (значения S 2 0,59 мг УВ/г породы). Данные пиролиза показывают в целом небольшой суммарный нефтегенерационный потенциал (S 1 +S 2 = 1,4 мг УВ/г породы). Изменение значений водородного индекса можно классифицировать как бедное (около 100 мг УВ/ г TOC), предполагает присутствие гумусового керогена (III тип).

Значения Tmax 428°C свидетельствуют о невысокой зрелости органического вещества (градация катагенеза ПК3). Органическое вещество способно консервироваться и концентрироваться в восстанови- тельных условиях глубоководных бассейнов, что связано с расслоением столба воды, это же является причиной сохранности насекомых и флоры. В результате проведенных исследований подтверждено предположение Г.А. Мизенса о том, что мергели чекардинской пачки образовались в относительно глубоководной лагуне, расположенной в районе дельты реки, в анаэробной обстановке. В разрезе Чекар-да-Юлаево трижды появляются циклиты III порядка, содержащие относительно глубоководную ассоциацию пород, они соответствуют трем событиям повышения уровня моря (углубления бассейна).

Кровлю указанных циклитов можно сопоставить с верхней границей циклитов IV порядка. Первый крупный цикл в разрезе Чекарда представлен лишь верхней частью, это слои 1–5 разреза Чекарда, соответствующие одному циклиту III порядка. Второй крупный цикл вскрывается почти в полном объеме: слои 6–11 разреза Чекарда (пять циклитов III порядка мощностью 21 м), задернованный участок (18–20 м) и слои 12–13 обнажения Чекарда 3 (один циклит III порядка мощностью 4,5 м). Мощность полного циклита IV порядка оценивается в 45 м (рис. 2). Третий циклит IV порядка обнажается только своей верхней частью, к которой отнесены слои 1–5 разреза Юлаево (Жужгова, 2015). Более мелководная нижняя часть циклитов IV порядка связана своим происхождением не с эвстатикой, а с замедлением темпов опускания и увеличением скорости осадконакопления (объема поступающего материала).

Чекардинская пачка кошелевской свиты сформировалась в завершающие стадии существования флишевого бассейна Предуральского прогиба, который оставался глубоководным до конца иренского времени кунгурского века, в нем осаждались преимущественно турбидиты. Кунгурский этап развития прогиба характеризовался смещением осадконакопления от внутреннего прогиба к внешнему. Наземный дельтовый комплекс, который накопился в восточной предгорной части про- гиба, относится к фантомным фациям (фантомная раннемолассовая формация?), позже полностью уничтоженным размывом (Мизенс, 1997).

Осадочные бассейны, имеющие сходные черты с Предуральским прогибом, можно найти в современных морях. А.И. Конюхов (1987) подобные зоны перехода относит к Средиземноморскому типу. Это окраины Аппенинского полуострова, южное побережье Турции, Кавказское побережье Черного моря и др. Для них характерны редуцированная прибрежная равнина, скалистое побережье с небольшими бухтами и заливами, узкий шельф, относительно глубокий материковый склон с многочисленными каньонами, приуроченными к устьям рек.

Список литературы Генетический анализ и цикличность чекардинской пачки в типовом разрезе чекарда (Пермский край)

- Жужгова Л.В., Пономарева Г.Ю., Аристов Д.С., Наугольных С.В. Чекарда -местонахождение пермских ископаемых насекомых и растений/Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2015. 160 с

- Конюхов А.И. Осадочные формации в зонах перехода от континента к океану. М.: Недра, 1987. 222 с

- Мизенс Г.А. Олистостромы и цикличность морской молассы Предуральского краевого прогиба//Биостратиграфия и литология верхнего палеозоя Урала: сб. науч. трудов/УрО АН СССР. Свердловск, 1988. С. 107116

- Мизенс Г.А. Верхнепалеозойский флиш Западного Урала/УрО РАН. Екатеринбург, 1997. 230 с

- Мизенс Г.А. Седиментационные бассейны и геодинамические обстановки в позднем девоне-ранней перми юга Урала/ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 2002. 191 с

- Мизенс Г.А., Чувашов Б.И. Нижнепермские олистостромы на западном склоне Среднего Урала//Литология и условия образования палеозойских осадочных толщ Урала: сб. статей/УНЦ АН СССР. Свердловск, 1980. С. 48-62

- Пономарева Г.Ю., Новокшонов В.Г., Наугольных С.В. Чекарда -местонахождение пермских ископаемых растений и насекомых. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1998. 92 с

- Руководство по методике люминесцентно-битуминологических исследований/ред. Т. Э. Баранов. Л.: Недра, 1966. 112 с.

- Тиссо Б., Вельте Д. Образование и распространение нефти. М.: Мир, 1981. 504 с

- Espitalie J., Deroo G., Marquis F. Rock-Eval Pyrolysis and Its Application, Inst. Fr. Petrol., 1985.72p