Генетический маркер коллагена ITGA2 в оценке эффективности антиагрегантного эффектапрепаратов ацетилсалициловой кислоты

Автор: Рузов В.И., Алтынбаева Э.Н., Комарова Л.Г., Низамова Л.Т., Кулакова Ж.В., Васильева И.В.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 1, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель. Изучить эффективность препаратов ацетилсалициловой кислоты у пациентов с поли- морфизмом гена рецептора коллагена ITGA2.Материалы и методы. Обследовано 88 пациентов с ИБС и сопутствующей АГ, получающих ас- пирин и кардиомагнил на фоне базисной терапии β-адреноблокаторами, иАПФ и статинами.Проводилась оценка агрегационной активности тромбоцитов методом световой агрегометрии при помощи двухканального лазерного анализатора 230LA (BIOLA Ltd, Россия). Полиморфизм ге- на ITGA2 определяли с использованием реагентов «ДНК-Экспресс («Литех», Россия). Использован ампфликатор с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (Bio-Rad, США).Результаты и обсуждение. Оценка распределения аллельного полиморфизма гена ITGA2 показала преобладание Т-аллели. Так, среди больных было выявлено 30,7 % гомозигот по 1-й аллели (С/С), 22,7 % гомозигот по 2-й аллели (Т/Т) и 46,6 % гетерозигот (С/Т). Среди здоровых - 80 % гомози- гот по 1-й аллели (С/С), 20 % гетерозигот (С/Т); гомозигот по 2-й аллели (Т/Т) выявлено не было. Таким образом, у большинства (77,3 %) больных была обнаружена нуклеотидная замена в гене ITGA2 хотя бы в одной из хромосом. В контрольной группе, напротив, не наблюдалось наличия гомозигот по Т-аллели и преобладали гомозиготы по аллели С. Распределение типа агрегации тромбоцитов по полиморфизму ITGA2 показало преобладание среди пациентов с повышенной остаточной агрегацией тромбоцитов генотипов С/Т и Т/Т. Пациенты с гипоагрегацией ха- рактеризовались практически равномерным распределением генотипов С/С и Т/Т. Нормаль- ные параметры агрегации тромбоцитов были выявлены преимущественно у пациентов с С/С-генотипом.Выводы. Полученные результаты исследования свидетельствуют о преобладании аллели Т у па- циентов с повышенной агрегацией тромбоцитов.

Агрегация, генотип, полиморфизм гена itga2

Короткий адрес: https://sciup.org/14113136

IDR: 14113136 | УДК: 615.276:616-074:575.113

Текст научной статьи Генетический маркер коллагена ITGA2 в оценке эффективности антиагрегантного эффектапрепаратов ацетилсалициловой кислоты

Введение. Один из эффективных подходов к изучению роли генетических механизмов нарушения агрегации тромбоцитов связан с выделением генов с потенциально наибольшим вкладом в патогенез заболевания. Изучение генетических аспектов тромбоза свидетельствует о преобладании последнего у людей с «неблагоприятными» аллелями белков-участников гемостатического каскада [1–3].

Известно, что аллель T полиморфного маркера C807T гена ITGA2 ассоциирована с повышенной экспрессией GPIa-рецепторов тромбоцитов и повышенной адгезией тромбоцитов к коллагену. При этом повышенная экспрессия рецепторов GPIa/IIa обнаружена на поверхности тромбоцитов у гомозигот по аллели Т (генотип Т/Т), в то время как у гомозигот по аллели С (генотип С/С) наблюдается снижение экспрессии. Наличие Т-аллели ассоциируется с увеличением скорости адгезии тромбоцитов, а следовательно, и с повышением риска развития инфаркта миокарда, ишемического инсульта, тромбоэмболии [4–7] и может быть использовано, по мнению авторов, для оценки риска развития тромбозов после ангиопластики и стентирования коронарных артерий.

Исследование HAPI по изучению реактивности тромбоцитов у женщин и мужчин после терапии аспирином подтверждает роль наследственных факторов в формировании изменчивости функции тромбоцитов до и после терапии аспирином [8, 9]. Авторы считают невозможным предусмотреть развитие резистентности, а у женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями резистентность к аспирину способствует более высокому риску развития острых коронарных синдромов.

Согласно меморандуму рабочей группы по изучению резистентности к аспирину Международного общества по тромбозу и гемостазу [10], среди возможных механизмов неэффективности терапии аспирином рассматривается генетический полиморфизм рецепторов GPIIb/IIIa. Неоднозначная интерпретация генетических маркеров развития тромбоза, неизученность связи последних с функциональным состоянием тромбоцитов определили актуальность выбранной темы исследования.

Цель исследования. Изучить эффективность препаратов ацетилсалициловой кислоты у пациентов с полиморфизмом гена рецептора коллагена ITGA2.

Материалы и методы. Материалом для исследования служила ДНК, выделенная из цельной крови пациентов с использованием набора «ДНК-Экспресс» («Литех», Россия). Полиморфизм гена определяли с использованием реагентов фирмы «Литех» методом ПЦР в реальном времени. Амплификацию и плавление ее продуктов проводили на ам-плификаторе с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени CFX96Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad, США).

Агрегацию тромбоцитов определяли при помощи 2-канального лазерного анализатора 230LA (BIOLA Ltd, Россия) методом световой агрегометрии. Исследовалась спонтанная и индуцированная агрегация тромбоцитов. В качестве индуктора агрегации использовался аденозиндифосфат (АДФ) в концентрациях 0,1; 1,0 и 5,0 мкмоль. Степень спонтанной агрегации и агрегации, индуцированной 0,1 и 1,0 мкмоль АДФ, определяя-ли как максимальное значение среднего размера агрегатов и измеряли в относительных единицах. Степень агрегации, индуцированной АДФ в концентрации 5,0 мкмоль, опре- деляли как максимальное приращение свето-пропускания после добавления индуктора и измеряли в процентах. Нормальными принимались значения: для спонтанной агрегации – 1,0–1,5 отн. ед., для индуцированной 0,1 мкмоль АДФ – 1,0–2,0 отн. ед., для индуцированной 1,0 мкмоль АДФ – 1,5–5,5 отн. ед., для индуцированной 5,0 мкмоль АДФ – 25–70 %.

Результаты и обсуждение. В исследование были включены 88 пациентов с ИБС и сопутствующей АГ (возраст больных – от 41 до 91 года; средний возраст – 69,9±12,3 года). Средний возраст группы здоровых лиц – 47,60±8,11 года. Мужчины составили 42 %, а женщины – 58 % обследованных. Все пациенты получали базисную терапию ИБС и АГ (β-адреноблокаторы, ИАПФ, статины) и препараты ацетилсалициловой кислоты (аспирин – 100 мг/сут, кардиомагнил – 75 мг/сут).

Оценка распределения аллельного полиморфизма гена ITGA2 показала преобладание Т-аллели. Так, среди больных было выявлено 30,7 % гомозигот по 1-й аллели (С/С), 22,7 % гомозигот по 2-й аллели (Т/Т) и 46,6 % гетерозигот (С/Т). Среди здоровых – 80 % гомозигот по 1-й аллели (С/С), 20 % гетерозигот (С/Т); гомозигот по 2-й аллели (Т/Т) выявлено не было. Таким образом, у большинства (77,3 %) больных была обнаружена нуклеотидная замена в гене ITGA2 хотя бы в одной из хромосом. В контрольной группе, напротив, не наблюдалось наличия гомозигот по Т-аллели и преобладали гомозиготы по аллели С.

Распределение типа агрегации тромбоцитов по полиморфизму ITGA2 (табл. 1) показало преобладание среди пациентов с повышенной остаточной агрегацией тромбоцитов генотипов С/Т и Т/Т. Пациенты с гипоагрегацией характеризовались практически равномерным распределением генотипов С/С и Т/Т. Нормальные параметры агрегации тромбоцитов были выявлены преимущественно у пациентов с С/С-генотипом.

Распределение типов агрегации между различными генотипами было проверено парным t-тестом. Различия в распределении типов агрегации оказались статистически незначимыми (С/С и С/Т: p=0,1; C/C и T/T: p=0,05; C/C и T/T: p=0,4).

Таблица 1

|

Тип агрегации |

Итого |

||||

|

Гиперагрегация |

Гипоагрегация |

Норма |

|||

|

Генотип |

С/С |

11 (35,5 %) |

7 (22,6 %) |

13 (41,9 %) |

31 |

|

С/Т |

24 (57,1 %) |

8 (19,1 %) |

10 (24,8 %) |

42 |

|

|

Т/Т |

13 (68,4 %) |

3 (15,8 %) |

3 (15,8 %) |

19 |

|

|

Итого |

48 |

18 |

26 |

92 |

|

Распределение типа агрегации по полиморфизму ITGA2

Оценка спонтанной и АДФ-индуциро-ванной агрегации тромбоцитов не выявила значимых различий в распределении типов агрегации между различными генотипами (χ2=0,17) (табл. 2).

Распределение показателей агрегации у пациентов с полиморфизмом ITGA2 было проверено на нормальность методом Колмогорова–Смирнова. Данные имели ненормаль- ное распределение, поэтому для выявления достоверности различий в показателях агрегации тромбоцитов был использован тест Крускала–Уоллиса. Тест показал статистически значимые различия в показателях спонтанной агрегации тромбоцитов (p=0,01) и отсутствие различий при индукции агрегации тромбоцитов АДФ.

Таблица 2

Распределение показателей агрегации тромбоцитов по полиморфизму ITGA2

|

Генотип |

Спонтанная агрегация |

АДФ 0,1 мкмоль |

АДФ 1 мкмоль |

АДФ 5 мкмоль |

|

|

С/С, n=31 |

Среднее |

1,5468 |

2,2787 |

3,1552 |

40 % |

|

Станд. отклонение |

0,64019 |

1,32059 |

1,76522 |

15,3 % |

|

|

Медиана |

1,4 |

1,85 |

3,30 |

42 % |

|

|

С/Т, n=42 |

Среднее |

1,6752 |

2,5290 |

3,3452 |

38,9 % |

|

Станд. отклонение |

0,77846 |

1,19747 |

1,57775 |

15,5 % |

|

|

Медиана |

1,45 |

2,45 |

3,05 |

40,45 % |

|

|

Т/Т, n=19 |

Среднее |

2,5721 |

2,6716 |

3,6642 |

44,2 % |

|

Станд. отклонение |

1,39672 |

1,00877 |

1,58407 |

24 % |

|

|

Медиана |

2,15 |

2,70 |

4,10 |

38 % |

|

|

Итого |

Среднее |

1,8172 |

2,4741 |

3,3471 |

40,4 % |

|

Станд. отклонение |

0,97326 |

1,20201 |

1,63667 |

17,4 % |

|

|

Медиана |

1,50 |

2,30 |

3,35 |

40,65 % |

|

Известно, что степень АДФ-индуциро-ванной агрегации зависит от количества АДФ-рецепторов [11].

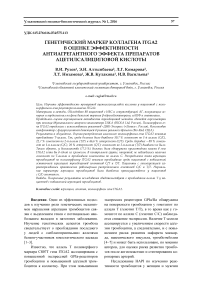

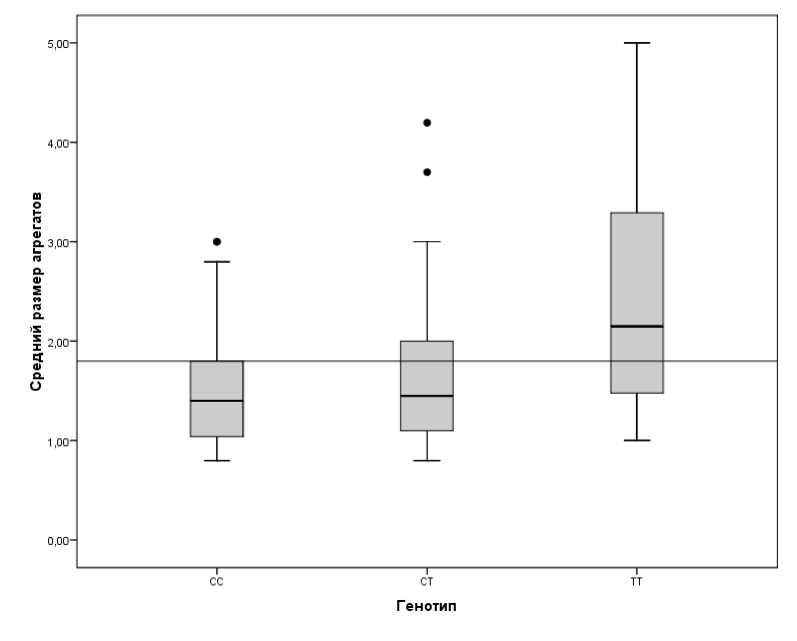

Для выявления достоверности различий в спонтанной агрегации тромбоцитов был ис- пользован однофакторный дисперсионный анализ, парный t-тест (с поправкой Бонфер-рони, различия считались статистически значимыми при p<0,17 (0,05/3)) и тест Тьюки. Выявлено (рис. 1) наличие статистически значимых различий в показателях спонтанной агрегации тромбоцитов (p<0,001). По данным парного t-теста, между генотипами С/С и С/Т статистически значимых различий выявлено не было (p=0,55), генотип Т/Т статистически значимо отличался как от генотипа С/С (p<0,001), так и от генотипа С/Т (p=0,001). Тест Тьюки (рис. 2) также под- твердил значимые отличия в спонтанной агрегации тромбоцитов для носителей генотипа Т/Т по сравнению с носителями генотипов С/Т и С/С. Разница в среднем размере агрегата составила 1,0253311 (95 % ДИ (0,4; 1,65)) для С/С и Т/Т и 0,9 (95 % ДИ (0,30; 1,49)) для С/T и Т/Т.

Рис. 1. Средний размер агрегатов (спонтанная агрегация тромбоцитов)

Рис. 2. Тест Тьюки (спонтанная агрегация тромбоцитов)

Данные литературы о связи различных полиморфных маркеров генов-кандидатов с эффективностью терапии основными классами антитромбоцитарных препаратов немногочисленны.

В последние годы активно обсуждается проблема недостаточной активности (аспи-ринорезистентности) терапии препаратами ацетилсалициловой кислотой [12–15]. Есть основания полагать, что резистентность к терапии может быть связана с полиморфизмом гена, кодирующегогликопротеиновыерецеп-торы тромбоцитов [16, 17].

Известно, что ген ITGA2 кодирует ин-тегрин альфа-2, известный также как GPIa – мембранный гликопротеин, экспрессирующийся на мембранах различных клеток, включая мегакариоциты, фибробласты и тромбоциты, и образующий комплексы с тканевыми белками [18]. Одновременно с этим комплекс GPIa и GPIIa служит одним из главных рецепторов коллагена, расположенных на клеточной мембране тромбоцитов иявляющихся активатором агрегации тромбоцитов [19].

Установление ведущей роли тромбоцитарного звена гемостаза в патогенезе атерот-ромбоза способствовало разработке большого количества лекарственных препаратов, показавших в крупных многоцентровых исследованиях свою эффективность у больных с острыми коронарными синдромами и хроническими формами ИБС, в т.ч. при чрескожных реваскуляризационных процедурах [20, 21].

Одной из возможных причинрезистент-ности к аспирину у пациентовна фоне антиагрегантной терапии является преобладание среди них лиц с повышенной экспрессиейре-цепторов GPIa/IIa.

Известно, что индуцируемые реакции тромбоцитов пропорциональны количеству формирующихся комплексов «агонист-рецептор». Ответ на антиагрегантные лекарственные препараты будет зависеть от плотности соответствующих рецепторов на мембране тромбоцитов. Исследования антагони- стов GPIIb-IIIa-рецепторов показали, что интенсивность тромбоцитарной агрегации строго коррелирует с количеством свободных рецепторов на поверхности клеток [22]. Для проверки гипотезы о связи повышенной агрегации тромбоцитов с геном, кодирующим ин-тегрин альфа-2, мы провели изучение связи агрегации тромбоцитов у принимающих препараты ацетилсалициловой кислоты с аллельным полиморфизмом гена ITGA2. Полученные результаты исследования свидетельствуют о преобладании аллели Т у пациентов с повышенной агрегацией тромбоцитов. Однако, возможно, недостаточный объем выборки предопределил отсутствие значимых различий в распределении типов агрегаций между различными генотипами, что предполагает дальнейшее изучение данной проблемы с расширением контингента обследуемых. В связи с тем, что в настоящее время не представляется возможным выделить генетические предикторы эффективности применения того или иного антиагреганта, требуется проведение дальнейших исследований, а наличие выявленной «неблагоприятной» полиморфной аллели (Т-аллели) является только вероятностным показателем, значение которого нельзя переоценивать.

Заключение. Таким образом, продолжение исследований по генотипированию в сочетании с тестированием функциональной активности тромбоцитов может помочь врачам выбрать оптимальную тактику анти-тромбоцитарной терапии. Требуется проведение рандомизованных исследований, демонстрирующих преимущество индивидуализированной терапии антиагрегантами, основанных на результатах генетических и функциональных тестов. Одновременно с этим для определения маркера высокой остаточной агрегации тромбоцитовна фоне антиагрегантной терапии, которая может иметь прогностическое значение для оценки эффективности конкретного антиагреганта, необходимы и дальнейшие фармакогенетические исследования.

Список литературы Генетический маркер коллагена ITGA2 в оценке эффективности антиагрегантного эффектапрепаратов ацетилсалициловой кислоты

- Сироткина О.В., Баженова Е.А., Беркович О.А., Пчелина С.Н. Сочетанное носительство аллельных вариантов генов системы тромбообразования как фактор риска развития инфаркта миокарда у мужчин молодого возраста. Российская кардиология: от центра к регионам: материалы Российского национального конгресса кардиологов. Томск; 2004. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2004; 4: 447-448

- Podgoreanu M.V., White W.D., Morris R.W., Mathew J.P., Stafford-Smith M., Welsby I.J., Gro-cott H.P., Milano C.A., Newman M.F., Schwinn D.A. Inflammatory Gene Polymorphisms and Risk of Postoperative Myocardial Infarction After Cardiac Surgery. Circulation. 2006; 114 (suppl. 1): 275-281

- Torshin I.Yu. Bioinformatics in the post-genomic era: physiology and medicine. NY: Nova Biomedical Books; 2007. 35-67

- Furihata K., Nugent D.J., Kunicki T.J. Influence of platelet collagen receptor polymorphisms on risk for arterial thrombosis. Arch. Pathol. Lab. Med. 2002; 126: 305-309

- Lu J.X., Lu Z.Q. Zhang S.L., Zhi J., Chen Z.P., Wang W.X. Polymorphism in Integrin ITGA2 is Associated with Ischemic Stroke and Altered Serum Cholesterol in Chinese Individuals. Balkan Med J. 2014; 31 (1): 55-59

- Kunicki T.J., Kritzik M., Annis D.S., Nugent D.J. Hereditary variation in platelet integrin alpha 2 beta 1 density is associated with two silent polymorphisms in the alpha 2 gene coding sequence. Blood. 1997; 89 (6): 1939-1943

- Grundmann K., Jaschonek K., Kleine B., Dichgans J., Topka H. Aspirin non-responder status in patients with recurrent cerebral ischemic attacks. J Neurol. 2003; 250 (1): 63-66

- Shen H., Herzog W., Drolet M.A., Pakyz R., Newcomer S., Sack P., Karon H., Ryan K.A., Zhao Y., Shi X., Mitchell B.D., Shuldiner A.R. Aspirin Resistance in Healthy Drug-Naïve Men versus Women (From the Heredity and Phenotype Intervention Heart Study). Am. J. Cardiol. 2009; 104 (4): 606-612

- Gum P.A., Kottke-Marchant K., Poggio E.D., Gurm H., Welsh P.A., Brooks L., Sapp S.K., Topol E.J. Profile and prevalence of aspirin resistance in patients with cardiovascular disease. Am. J. Cardiol. 2001; 88 (3): 230-235

- Michelson A.D., Cattaneo M., Eikelboom J.W., Gurbel P., Kottke-Marchant K., Kunicki T J., Pulci-nelli F.M., Cerletti C., Rao A.K. Aspirin resistance: position paper of the Working Group on Aspirin Resistance. J. Thromb. Haemost. 2005; 3 (6): 1309-1311

- Сироткина О.В., Боганькова Н.А., Тараскина А.Е., Железняк Е.Л., Болдуева С.А., Вавилова Т.В. Молекулярно-генетический анализ АДФ-рецепторов тромбоцитов у здоровых лиц и пациентов, принимающих клопидогрел. Технологии живых систем. 2009; 8: 46-52

- Губский Л.В. Резистентность к дезагрегантам -причины, клиническая значимость, методы диагностики и коррекции. Тер. архив. 2008; 80 (12): 89-95

- Ушкалова Е.А. Новые пептидные ингибиторы агрегации тромбоцитов: компьютерное моделирование и синтез. Молекулярная медицина. 2012; 2: 21-26

- Шилов А.М. Ацетилсалициловая кислота -антиагрегант для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Трудный пациент. 2013; 4: 3-8

- Hart R.G., Pearce L.A., Aguilar M.I. Meta-analysis: antithrombotic therapy to prevent stroke in patients who have nonvalvular atrial fibrillation. Ann. Intern. Med. 2007; 146 (12): 857-867

- Гарькина С.В., Дупляков Д.В., Павлова Т.В. Проблемы применения антитромбоцитарной терапии в кардиологии. Эффективная фармакотерапия. 2012; 1: 24-27

- Тупицына Т.В. Антиагрегантная терапия при ИБС. Некоторые проблемы и решения. Кардиология. 2010; 50 (6): 4-21

- Rivera J., Lozano M.L., Navarro-Núñez L., Vicente V. Platelet receptors and signaling in the dynamics of thrombus formation Haematologica. 2009; 94 (5): 700-711

- Kunicki T.J. The Influence of Platelet Collagen Receptor Polymorphisms in Hemostasis and Thrombotic Disease. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2002; 22: 14-20

- Верткин А.Л., Зайратьянц О.В., Вовк Е.И., Колобов С.В. Лечение и профилактика желудочно-кишечных кровотечений при обострении ишемической болезни сердца. Фарматека. 2007; 15: 54-60

- Павлова Т.В., Поляков В.П., Дупляков Д.В., Хохлунов С.М., Кириллов В.И., Шавкунов С.А. Распределение полиморфизмов генов некоторых компонентов системы гемостаза у больных ИБС. Кардиология. 2009; 4: 9-12

- Мазуров А.В. Физиология и патофизиология тромбоцитов. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2011. 480