Генезис сеноманских залежей газа (Ямало-Ненецкий автономный округ)

Автор: Зубков М.Ю.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Дискуссии

Статья в выпуске: 5, 2022 года.

Бесплатный доступ

Использование оригинальной методики, основанной на комплексировании результатов пиролитических исследований и материального баланса, позволило оценить нефтегазогенерационные способности органического вещества, входящего в состав нижнемеловых отложений и осадков большехетской серии на образцах керна, отобранных из одной скважины Медвежьего и двух - Уренгойского месторождений. Сопоставлены удельные объемы образовавшихся нафтидов и порового пространства одновозрастных пород-коллекторов. Сделан вывод о недостаточности объемов углеводородов, генерированных нижнемеловыми отложениями для образования залежей нефти и газа в этих осадках, а тем более для формирования месторождений газа в сеноманских отложениях. Полученные результаты оценки нефтегенерационных свойств юрских осадков показали, что именно они являются главными нефтематеринскими толщами, а нижнемеловые представляют собой преимущественно коллекторы. Рассмотрены варианты биогенного и абиогенного механизмов образования метана, заполнившего сеноманские осадки. Для обоснования биогенного генезиса метана использованы результаты исследований зарубежных ученых, показавших возможность генерации метана за счет метоксильных групп, входящих в состав лигнита (бурого угля). Абиогенный механизм возникновения метана основан на результатах исследований ученых-вулканологов, а также данных об изотопном составе углерода, входящего в состав метана сеноманских залежей. Приведены факты, доказывающие возможность присутствия абиогенного (эндогенного) метана в сеноманских песчаниках. На основе тектонофизического моделирования оптико-поляризационным и тектоноседиментационным методами выполнена реконструкция возможного механизма формирования залежей газа в сеноманских отложениях покурской свиты. Выделены прогнозируемые зоны сжатия и разуплотнения в моделируемых отложениях. Рекомендовано использование метода комплексирования данных сейсморазведки и тектонофизического моделирования, выполненного на их основе, для прогноза углеводородных залежей

Сеноманские отложения, органогенное и абиогенное происхождение метана, тектоногидротермальные процессы, прогноз залежей газа

Короткий адрес: https://sciup.org/14129417

IDR: 14129417 | УДК: 553.98.044+551.24.02 | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-5-71-87

Текст научной статьи Генезис сеноманских залежей газа (Ямало-Ненецкий автономный округ)

Несмотря на почти 60-летнюю историю разработки месторождений газа на севере Западной Сибири, до сих пор отсутствует ясное общепринятое представление об их происхождении. Традиционно существует два диаметрально противоположных представления о генезисе месторождений газа в этой части Западной Сибири. Представители первой точки зрения считают, что эти месторождения образовались за счет ОВ, входящего в состав осадочного чехла, а вторая группа исследователей, напротив, придерживается мнения, что газ, заполнивший породы-коллекторы, имеет ювенильное (неорганическое) происхождение.

Приверженцы второго (абиогенного) представления о генезисе залежей газа в северной части Западной Сибири считают, что именно в таком фазовом состоянии УВ поступали из недр Земли (Р.М. Бембель, Б.М. Валяев, Г.Н. Гогоненков, К.С. Иванов, П.Н. Кропоткин, Н.А. Кудрявцев, А.А. Нежданов, В.Б. Порфирьев, А.И. Тимурзиев и др.).

Существуют и другие точки зрения на механизм формирования газовых залежей, включающие возможность превращения нефти в газ в результате ее биодеградации [1], а также гидротермальных [2] или тектоногидротермальных [3] процессов.

Цель данной статьи — попытаться разобраться в генезисе газовых месторождений северной части Западной Сибири, а также оценить вклады органической и возможной абиогенной составляющих при формировании гигантских месторождений газа на этой территории. Для этого использована оригинальная методика оценки нефтегазогенерационных свойств ОВ, входящего в состав образцов, отобранных из одной скважины Медвежьего и двух скважин Уренгойского месторождений (всего около 100 образцов), на основе комплексирования данных пиролиза и материального баланса [4, 5]. Кроме того, применялись материалы отечественных и зарубежных ученых-вулканологов [6–16], геохимиков [17–20], а также результаты тектонофизического моделирования [21].

Результаты исследований

При обосновании источника УВ, заполнивших неокомские породы-коллекторы на севере Западной Сибири, необходимо оценить нефтегазогенерационные (далее генерационные) и емкостные свойства юрских и неокомских отложений этой части Западной Сибири. Для этого использован способ комплек-сирования результатов пиролитического исследования образцов и метод материального баланса на примере трех скважин с высоким выносом керна [4, 5] (табл. 1). Анализ полученных результатов показал, что степень термического или катагенетиче-ского превращения исходного ОВ в нафтиды закономерно возрастает с увеличением глубины и возраста отложений от 31,6 % (пласт БН5) до 78,6 % (средняя часть большехетской серии). В этом же направлении отмечается повышение коэффициента эмиграции образовавшихся нафтидов (от 36 до 91 %).

Обращают на себя внимание крайне низкие генерационные свойства глинистых осадков тан-галовской свиты (пласты БН5–БН11), которые в среднем варьируют от 0,016 до 0,04 % (табл. 1), что объясняется очень малым содержанием в них ОВ и преимущественно гумусовым его составом.

Самыми высокими генерационными свойствами характеризуются осадки баженовской свиты (генерировавшие до 10,3 %) и углистые отложения большехетской серии (в среднем от 7,14 до 30,24 %). Столь высокие количества образовавшихся наф-тидов в баженовской и особенно в большехетской серии объясняются значительной степенью термического преобразования этих отложений и преимущественно сапропелевым составом исходного ОВ. Иными словами, углистые глины и глинистые угли, входящие в состав большехетской серии, сложены остатками не высшей, а низшей (преимущественно водорослевой) растительности [4].

Ачимовские и подачимовские отложения генерировали почти на порядок больше нафтидов, чем рассмотренные ранее осадки, но их абсолютные значения также невелики и в среднем изменяются от 0,13 до 0,25 % (см. табл. 1).

Зная мощности пород-генераторов и коллекторов в составе рассматриваемых отложений, вскрытых тремя скважинами, несложно рассчитать их удельные (в расчете на 1 м2) генерационные и емкостные свойства (табл. 2).

Из полученных результатов следует, что объем порового пространства в неокомских отложениях (сортымская и тангаловская свиты) во много раз превышает объем нафтидов, образовавшихся в этих же отложениях (в десятки и даже сотни раз). Даже с учетом нафтидов, генерированных баженовской

ДИСКУССИИ

Табл. 1. Усредненные результаты пиролитических исследований, определения Сорг и рассчитанных на их основе нефтегенерационных свойств образцов пород юрского и мелового возраста

Tab. 1. Averaged results of pyrolysis studies, Corg determination, and oil and gas generation properties calculated based on them for Jurassic and Cretaceous rock samples

|

Объект |

С орг , % на исходную породу |

УВ, мг/г породы |

HI, мг УВ/С орг |

Т °C max , |

К превр. отн |

С г , % |

К э |

|

|

S 1 |

S 2 |

|||||||

|

Медвежье месторождение, скв. 50 |

||||||||

|

Пласт БН5 |

0,46–1,86 1,05 (9) |

0,09–0,3 0,2 |

0,18–4,74 1,23 |

29,6–396,5 105,5 |

425–438 432 |

19,25–48,7 31,63 |

0,01–0,12 0,04 |

8–62 36 |

|

Пласт БН7 |

0,37–0,65 0,46 (5) |

0,1–0,17 0,13 |

0,12–0,31 0,19 |

31–49 |

425–431 |

37,14–49,18 |

0,01–0,02 |

15–27 |

|

42 |

429 |

43,4 |

0,016 |

19 |

||||

|

Пласт БН10 |

0,48–1,03 0,67 (8) |

0,16–0,4 0,23 |

0,18–0,98 0,41 |

31–94 |

430–439 |

31,28–52,65 40,35 |

0,02–0,05 0,03 |

0–39 21 |

|

58 |

434 |

|||||||

|

Пласт БН11 |

0,53–0,69 0,62 (5) |

0,14–0,19 0,17 |

0,16–0,43 0,26 |

23–68 42 |

429–442 437 |

28,09–48 40,45 |

0,02–0,03 0,023 |

14–36 22 |

|

Уренгойское месторождение, скв. 739 |

||||||||

|

Надачимовская толща |

0,34–0,81 0,63 (13) |

0,01–0,04 0,03 |

0,06–0,7 0,31 |

14,6–94,6 45,2 |

445–450 448 |

42,16–60,62 48,1 |

0,03–0,26 0,13 |

74–96 90 |

|

Ачимовская и подачимовская толщи |

0,74–1,8 1,33 (7) |

0,02–0,7 0,29 |

0,7–3,43 2,08 |

82,9–214,4 150,3 |

446–451 449 |

36–47,51 43 |

0,05–0,29 0,16 |

59–99 82 |

|

Баженовская и верхняя часть георгиевской свиты |

5,5–6,6 6,1 (6) |

0,9–7 4,45 |

7,81–38,09 24,66 |

134,7–692,5 409,4 |

446–449 447 |

36,71–72,89 47,03 |

0,61–10,3 3,13 |

70–93 81 |

|

Уренгойское месторождение, скв. 292 |

||||||||

|

Надачимовская толща |

0,47–0,96 0,65 (7) |

0,07–0,36 0,14 |

0,32–1,55 0,7 |

60–174 101 |

429–440 435 |

18,72–35,06 27,04 |

0,01–0,04 0,02 |

5–58 42 |

|

Ачимовская и подачимовская толщи |

0,51–5,56 1,91 (7) |

0,08–1,79 0,64 |

0,38–11,1 3,04 |

75–216 132 |

433–452 442 |

20,08–52,47 33,75 |

0,02–1,3 0,25 |

9–86 47 |

|

Нижневасюган-ская подсвита |

0,99 (1) |

0,13 |

0,45 |

46 |

445 |

47,38 |

0,05 |

72 |

|

Верхняя часть большехетской серии |

1,72–22,47 8,91 (24) |

0,41–10,1 3,19 |

1,55–63,82 19,5 |

77–351 180 |

449–467 460 |

42,75–89,52 74,1 |

0,13–22,73 7,14 |

53–98 92 |

|

Средняя часть большехетской серии |

4,03–39,3 18,27 (5) |

1,4–12,68 6,11 |

3,13–93,37 40,52 |

78–239 |

456–465 |

61,45–93,19 |

0,54–81,72 |

74–99 |

|

191 |

461 |

78,64 |

30,24 |

91 |

||||

Примечание . Числитель — минимальные и максимальные значения параметра, знаменатель — средние, в скобках — число образцов.

Note. Numerator shows min and max values of parameter; denominator — average values; in brackets is a number of samples.

свитой, объем порового пространства пород-коллекторов сортымской свиты превышает их объем в три раза (см. табл. 2).

Лишь углистыми отложениями большехетской серии генерировано почти в два раза больше наф-тидов, чем способны вместить одновозрастные породы-коллекторы и ачимовские осадки, следовательно, «избыточные» их объемы могли накопиться в вышезалегающих отложениях, например, в песчано-алевритовых тангаловской или даже покурской свит (см. табл. 2).

Из полученных результатов следует однозначный вывод, что генераторами нафтидов являются юрские осадки, а коллекторами — преимущественно нижнемеловые отложения [4]. Причем генерированных юрскими осадками УВ явно недостаточно, чтобы насытить породы-коллекторы сортымской и тангаловской свит, не говоря уже о покурской свите, в кровле которой (сеноман) присутствуют огромные запасы газа.

Не следует также забывать, что между продуктивными пластами тангаловской свиты и газо-

Табл. 2. Удельные (на 1 м2) нефтегенерационные и емкостные свойства юрских и нижнемеловых отложений

Tab. 2. Specific oil generation and capacity properties of Jurassic and Lower Cretaceous deposits (per 1 m2)

|

Объект |

Объем образовавшихся УВ ( V ув ) · 10–2, м3 |

Суммарная эффективная емкость песчаников ( V пор), м3 |

Отношение генерационных и емкостных свойств пород |

|

|

V ув / V пор |

V пор / V ув |

|||

|

Медвежье месторождение, скв. 50 |

||||

|

Пласт БН5 |

0,9 |

0,75 |

– |

83,3 |

|

Пласт БН7 |

0,45 |

1,41 |

– |

313,3 |

|

Пласт БН10 |

0,77 |

0,36 |

– |

46,8 |

|

Пласт БН11 |

0,3 |

0,23 |

– |

76,7 |

|

В целом по скважине |

2,42 |

2,75 |

– |

113,6 |

|

Уренгойское месторождение, скв. 739 |

||||

|

Надачимовская толща |

12 |

2,14 |

– |

17,8 |

|

Ачимовская и подачимовская толщи |

4 |

2,52 |

– |

63 |

|

Баженовская и верхняя часть георгиевской свиты |

128 |

0,005 * |

256 |

– |

|

В целом по скважине |

144 |

4,67 |

– |

3,2 |

|

Уренгойское месторождение, скв. 292 |

||||

|

Надачимовская толща |

0,5 |

1,82 |

– |

364 |

|

Ачимовская и подачимовская толщи |

4,9 |

1,9 |

– |

34,8 |

|

Нижневасюганская подсвита |

– |

– |

– |

– |

|

Верхняя часть тюменской свиты |

872,2 |

1,26 |

6,9 |

– |

|

Средняя часть тюменской свиты |

||||

|

В целом по скважине |

882,58 |

4,98 |

1,8 |

– |

* Битуминозные аргиллиты и углистые глины.

* Bituminous claystone and carbonaceous clay.

носными сеноманскими горизонтами находится мощная пачка глинистых флюидоупоров, в которой отдельные прослои глин достигают 20–30 м. Поэтому УВ, генерированным юрскими битуминозными отложениями баженовской свиты и углистыми осадками большехетской серии, очень сложно попасть через этот экран в сеноманские песчаники.

Если придерживаться органогенной (осадочно-миграционной) концепции образования газовых залежей в сеноманских песчаниках, то следует искать источник газа именно в осадках покурской свиты.

Нижняя часть покурской свиты, по мнению большинства исследователей, накапливалась в континентальных условиях и в ее составе присутствуют маломощные углистые отложения (0,2–0,4 м), имеющие в своем составе преимущественно гумусовое ОВ. В настоящее время это ОВ находится на буроугольной стадии катагенеза и, следовательно, угли относятся к категории бурых, т. е. пока еще не вступивших в нефтяное окно. Судя по данным изотопных исследований углерода, метан, являющийся главным компонентом сеноманских газовых залежей, имеет преимущественно биогенный генезис [17, 19, 20]. Очевидно, что раннедиагенетический биогенный метан, образовавшийся на начальной стадии анаэробного преобразования осадка автотрофными микроорганизмами (метаногенами), был утерян из-за отсутствия надежного флюидоу-пора. Поэтому остается предположить, что залежи газа сформировались гораздо позднее за счет термофильных метаногенов.

О такой возможности свидетельствует недавнее открытие западных ученых, установивших, что бурый уголь (лигнит) превращается в каменный (они называют его битуминозным) в результате воздействия на лигнит термофильных метаногенов (Methermicoccus shengliensis) [22]. По их данным, основным компонентом при выработке микроорганизмами метана являются метоксильные группы (O–CH3), которые они отделяют от молекул лигнина, входящих в состав лигнита. Они считают, что процесс деметилирования — это ключевой этап превращения лигнита (бурого угля) в каменный (битуминозный) уголь.

В настоящее время пластовые температуры в рассматриваемых отложениях составляют 75–90 °С и являются критическими для выживания даже термофильных микроорганизмов, поэтому можно предположить, что в настоящее время процесс генерации метана этой группой микроорганизмов преимущественно закончился.

Попробуем оценить количество исходного ОВ гумусовой природы (лигнита), необходимого для формирования современных залежей газа в сеноманских песчаниках. Для расчетов примем, что в буром угле (лигните), из которого путем деметилирования микроорганизмами вырабатывался метан, содержание метильных групп составляло около 10 % [22]. Вычисления проведем в расчете на площадь 1 м2. Примем мощность газонасыщенного песчаника равной 100 м, а его эффективную пористость — 30 %. Тогда объем порового пространства в столбе песчаника, имеющего объем 100 м3, составит 30 м3. Будем считать плотность газа в пластовых условиях равной 70 кг/м3. Тогда его масса в этом столбе песчаника с основанием в 1 м2 составит 2100 кг.

Примем плотность лигнита равной 1300 кг/м3, его суммарную мощность в рассеянном и концентрированном (в составе бурых углей) состоянии — 20 м, а содержание метоксильных групп в лигните — 10 %. Тогда их масса на той же площади (1 м2) составит 2600 кг. Если предположить, что коэффициент эмиграции образовавшегося биогенного метана близок к 100 % и он практически полностью накопился в сеноманском песчанике, то количество генерированного за счет метоксильных групп лигнита метана и его содержание в столбе песчаника с таким же основанием площадью в 1 м2 имеют близкие значения. Однако на самом деле часть образовавшегося метана неминуемо рассеялась в осадочной толще, а другая оказалась растворенной в пластовых водах. Поэтому принятой для оценочных расчетов суммарной мощности различных типов (рассеянного и концентрированного) лигнита, равной 20 м, скорее всего недостаточно, чтобы сформировать сеноманские залежи газа, высота которых нередко достигает 200 м (например, на Уренгойском месторождении).

Рассмотрим теперь альтернативную (абиогенную) точку зрения на образование сеноманских залежей газа, для чего используем данные ученых-вулканологов. Трудность оценки содержания абиогенного метана в составе вулканических газов заключается в том, что его концентрация варьирует в значительных пределах (от 0,005 до 20,1 %) [6–11]. Причем содержание метана зависит от типа магма- тического расплава, из которого он выделяется, его температуры, а его концентрация в составе газа изменяется во времени. Более того, даже в пределах одного и того же вулканического аппарата в составе газов, выделяющихся из разных полостей и трещин, содержание метана также варьирует в значительных пределах [8–11]. Поэтому проводимые расчеты имеют лишь очень приблизительный оценочный характер.

В работе [11] приводятся данные о количестве метана, выделяющегося в пределах трех термальных полей знаменитой кальдеры Узон (Камчатка), которое составляет около 560 тыс. м3/год. По самым скромным оценкам запасы метана в Ямало-Ненецком автономном округе равны 93 трлн м3. Исходя из этих данных, для создания обсуждаемых залежей газа в Ямало-Ненецком автономном округе термальным площадкам кальдеры Узон потребовалось бы 166 млн лет.

Но эти расчеты сделаны лишь для единичной вулканической постройки, имеющей сравнительно небольшую площадь (около 100 км2), ограниченную размером магматического тела, расположенного под ней. Поэтому известный интерес представляет оценка площади магматических тел, из которых могли бы выделиться объемы метана, необходимые для создания сеноманских залежей газа за определенный период времени.

Время образования залежей газа точно не установлено, однако можно предположить, что они имеют сравнительно молодой, а именно кайнозойский возраст, на что обращается внимание также и в работе [23]. Чтобы приблизительно определить период времени, в течение которого образовались газовые залежи, исходя из предположения об их абиогенном образовании, пересчитаем полученные ранее результаты на определенную площадь. Эти расчеты показывают, что со всех трех площадок кальдеры Узон выделяется около 8,9 тыс. м3/км2 метана в год.

Тогда, если предположить, что суммарная площадь генерирующих площадок, расположенных в фундаменте северной части Западной Сибири, составляет, например, 1000 км2 (т. е. всего 20 × 50 км), то с их площади выделится около 9 млн м3 метана в год. Исходя из минимальных оценок запасов метана в Ямало-Ненецком автономном округе (93 трлн м3), потребуется 10,5 млн лет для того, чтобы накопить такие запасы с выбранной для расчетов площадки, равной всего 1 тыс. км2.

А какие существуют факты, свидетельствующие о присутствии ювенильных флюидов в осадочном чехле рассматриваемого района Западной Сибири?

В публикации [2] в качестве доказательства проникновения ювенильных флюидов, представленных высокотемпературными гидротермальными растворами, в неокомские осадки северных районов Западной Сибири приводятся следующие факты:

DISCUSSIONS

– нарушение нормальной вертикальной гидрохимической зональности и формирование инверсионного гидрохимического разреза, характеризующегося снижением общей минерализации пластовых вод с глубиной, и обнаружение в ниж-ненеокомских отложениях вод с минерализацией 1–7 г/л, а также одновременное изменение химического состава пластовых вод с Cl–Na–Ca на HCO3-– Cl–Na;

– использование отношения B/Br, а также Na–K-геотермометра позволило авторам заключить, что формирование низкоминерализованных гидрокарбонатно-натриевых вод произошло в результате поступления в водоносные породы значительного количества гидротермальных (температура 150–279 °С) ювенильных флюидов, насыщенных СО2;

– повышению температуры растворов соответствует четко выраженное снижение их минерализации (<5 г/л), которое соответствует температуре формирования раствора > 100 °С, а уменьшению минерализации до < 1 г/л соответствует температура до 279 °С;

– полученным авторами значениям отношения B/Br > 2, по их мнению, должна соответствовать температура не менее 200 °С;

– отношения B/Br в нижнемеловых отложениях значительно (на порядок) превышают таковые значения, характерные для седиментогенных пластовых вод, и приближается к значениям, характерным для современных гидротерм.

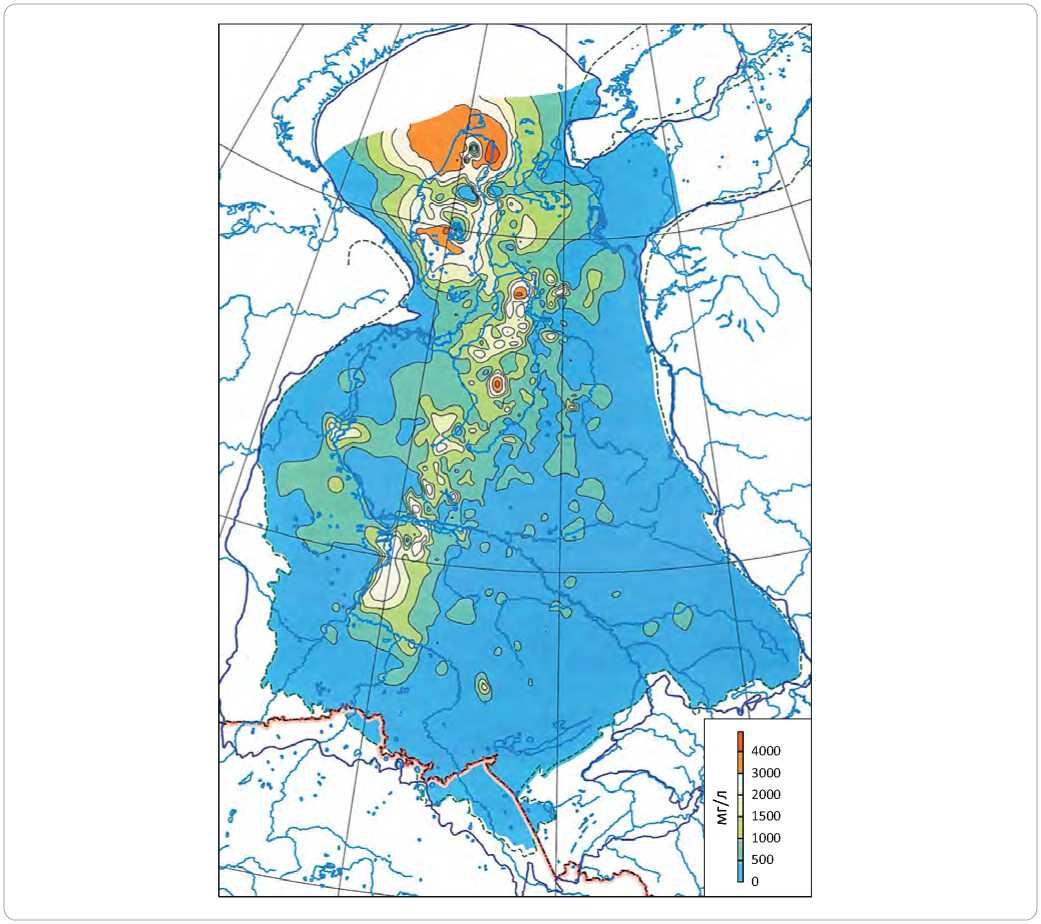

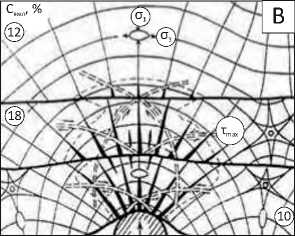

В работе, посвященной гидрохимической зональности и типизации подземных вод Западно-Сибирского бассейна [24], действительно отмечается заметный рост концентрации иона НСО3- в составе пластовых вод нижнемеловых отложений в северном направлении и смена типа вод с Cl–Na– – Ca на HCO 3 -–Cl–Na (рис. 1).

В этом же направлении установлено значительное увеличение геотермического градиента с обычного (3,3 °/100 м) на юге бассейна до 5 °/100 м и даже выше на севере. Кроме того, в северном направлении отмечается снижение напоров (пластовых давлений) с юга на север, что вызывает движение пластовых вод и наклон газоводяных контактов ряда залежей на северо-северо-восток [25].

При этом в верхней части осадочной толщи наблюдаются аномально низкие пластовые давления (АНПД), особенно в верхнемеловых отложениях (здесь сформировалась зона разряжения). В нижней (юрской) части осадочного разреза пластовые давления часто характеризуются как аномально высокие пластовые давления (АВПД) [25]. Таким образом, в юрских осадках наблюдается область сжатия.

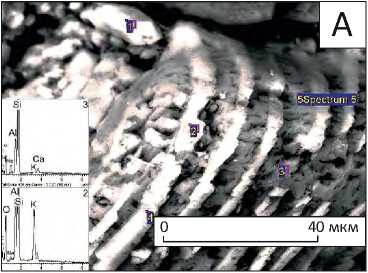

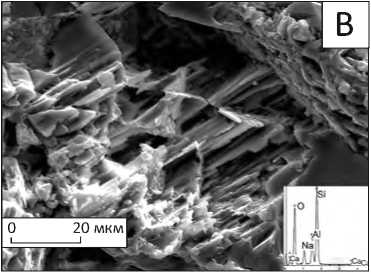

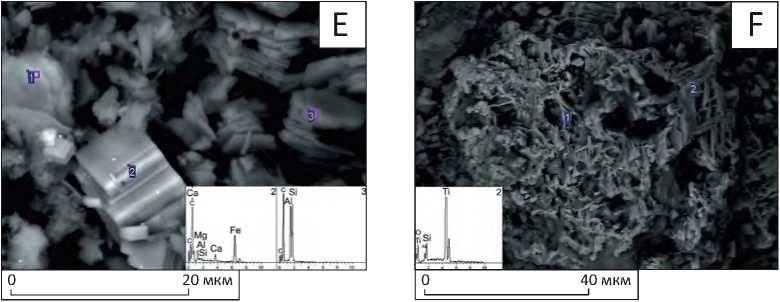

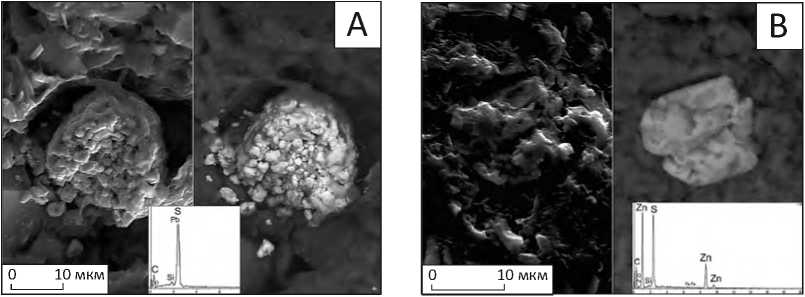

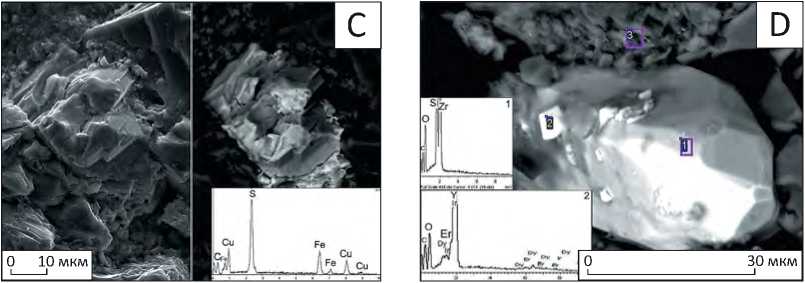

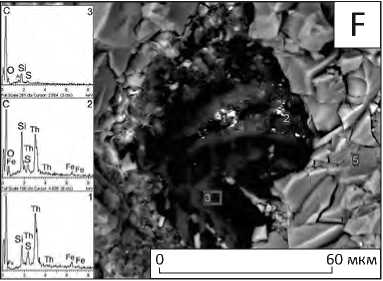

В публикации [3] приведены факты гидротермального или, вернее, тектоногидротермального воздействия на неокомские отложения северной части Западной Сибири, которые проявились в активном выщелачивании кислыми с низкой мине- рализацией гидротермами неустойчивых в этих условиях минералов (прежде всего плагиоклазов) и, напротив, кристаллизации эпигенетических гидротермальных минералов, представленных кварцем, каолинитом (диккитом), сидеритом, рутилом, баритом, разнообразными сульфидами, редкоземельными карбонатами, фосфатами и силикатами, которые часто ассоциируют с метаморфизованным битумом (рис. 2, 3).

В 1988 г. Н.А. Озерова сообщила, что в газопроводных трубах жилых домов ГДР была обнаружена капельно-жидкая ртуть. Экологи, исследовавшие почву вблизи газовых фонтанов, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, также обнаружили повышенные концентрации ртути. Выделения ртути вместе с газовыми эманациями и гидротермальными растворами хорошо известны [9, 10, 13, 14]. Поэтому присутствие ртути в составе газа может свидетельствовать о его если не полной, то хотя бы частичной связи с эндогенными процессами, так как растительные и животные организмы не содержат в себе ртуть в силу ее крайней токсичности, а потому биогенный газ также не может ее содержать.

При определении генезиса метана чаще всего используется изотопный состав углерода, входящего в его состав [11, 17–20, 22, 23]. По этому признаку обычно выделяют следующие генетические разновидности метана:

– биогенный, в котором содержание δ13С изменяется от –80 до –50 ‰ [11, 17–20, 22, 23];

– термогенный (за счет термического разложения исходного ОВ), в котором концентрация δ13С изменяется от –45 до –40 ‰ [23], однако имеются данные и о более высоких значениях δ13С, изменяющихся от –37,6 до –23 ‰ [20];

– термогенный (за счет термического разложения нефти), в котором содержание δ13С колеблется от –38 до –27 ‰ [23];

– эндогенный (присутствующий в изверженных породах, прошедший этап изотопного обмена с СО2), в котором концентрация δ13С изменяется от –27 до –22 ‰ [20, 23];

– эндогенный (мантийный, слабозатронутый процессом изотопного обмена с СО2) имеет самый тяжелый изотопный состав углерода, варьирующий от –19 до –6 ‰ [23].

По данным [19], содержание изотопа δ13С в метане, присутствующем в сеноманских залежах газа Медвежьего и Уренгойского месторождений, изменяется от –58 до –44,5 ‰. То есть, в соответствии с приведенными ранее критериями, он относится преимущественно к биогенному типу с примесью термогенного и/или эндогенного.

В работе [20] приводятся интересные и довольно неожиданные результаты пиролиза угля, которые свидетельствуют о том, что изотопный состав углерода изменяется следующим образом:

Рис. 1. Содержание НСО3--иона в пластовых водах нижнемеловых отложений Западной Сибири (по [24])

Fig. 1. НСО3--ion content in Lower Cretaceous formation water of Western Siberia (according to [24])

δ13С СО < δ13С СН4 < δ13С уголь << δ13С СО2 . То есть самый легкий изотопный состав углерода в продуктах пиролиза имеет не метан, а оксид углерода. Вероятно, это объясняется кинетическим изотопным эффектом. Дело в том, что при температурах около 235 С° и выше СО2 разлагается на оксид углерода и кислород, причем при снижении давления равновесие еще больше сдвигается в сторону образования СО и О2 [26]. Поскольку связи 12С–О при термическом разложении молекул СО2 рвутся быстрее, чем 13С–О, то вследствие этого отщепляющиеся молекулы СО обогащаются легким изотопом, а в остающихся целыми молекулах СО2 преимущественно накапливается тяжелый изотоп углерода.

Если допустить, что деструкция и процесс декарбоксилирования ОВ происходят под воздействием эндогенных высокоэнтальпийных флюидов, в которых, помимо воды, углекислоты, метана и других летучих компонентов, обязательно присутствует и водород [6–11, 16], то вполне возможно протекание процесса Фишера – Тропша с образованием УВ (включая метан), богатых легким изотопом углерода, унаследованного из участвующего в этой реакции СО [26].

Можно предположить, что из-за того же кинетического изотопного эффекта и эндогенная СО также обогащена легким изотопом углерода. Тогда при ее взаимодействии с водородом будет образовываться метан и другие УВ, содержащие в своем составе углерод, обогащенный легким изотопом.

Как в рассмотренном ранее механизме биогенной генерации метана из метоксильных групп (О–СН3) лигнина, так и в абиогенном процессе Фишера – Тропша требуется водород. Но если в биогенной модели генерации метана можно предположить, что водород, необходимый для превращения

Рис. 2. Снимки на растровом электронном микроскопе пород-коллекторов мелового возраста севера Западной Сибири, подвергшихся тектоногидротермальному воздействию

Fig. 2. SEM (Scanning Electron Microscope) images of Cretaceous reservoir rocks subjected to tectonic-hydrothermal impact (northern West Siberia)

A — зерно щелочного полевого шпата с частично растворенными пертитами кислого плагиоклаза, входящими в его состав, пласт ПК1, Ямбургская площадь, B — интенсивно выщелоченное зерно плагиоклаза с оставшимися пертитами альбита, пласт ТП12–13, Северо-Парусовая площадь, C — интенсивно растворенное зерно щелочного полевого шпата с оставшимися пертитами ортоклаза, пласт БУ80, Южно-Парусовая площадь, D — выщелоченное обломочное зерно биотита, частично замещенное сидеритом, пласт ПК1, Ямбургская площадь, E — кристаллы сидерита и каолинита, пласт ТП4, Северо-Парусовая площадь, F — «решеточный» рутил, образовавшийся из зерна титаномагнетита вследствие растворения кислым гидротермальным флюидом магнетитового минала, пласт ТП4, Северо-Парусовая площадь.

Здесь и далее на врезках приведены элементные спектры, полученные с участков, обозначенных на снимках цифрами (по [3] с изменениями)

A — grain of alkali feldspar with partially dissolved acid plagioclase perthites in its composition, ПК1 bed, Yamburgsky area, B — highly leached plagioclase grain with the remaining albite perthites, ТП12–13 bed, North Parusovy field, C — highly dissolved alkali feldspar grain with remaining orthoclase perthites, БУ80 bed, South Parusovy area, D — leached biotite clast partially substituted by siderite, ПК1 bed, Yamburgsky area, E — siderite and kaolinite crystals, ТП4 bed, North Parusovy area, F — «lattice» rutile formed from titanomagnetite grain as a result of magnetite minal dissolution by acid hydrothermal fluid, ТП4 bed, North Parusovy area.

Hereinafter, the boxes show elemental spectra obtained from the points marked with numbers in the images (modified from [3])

ДИСКУССИИ

Рис. 3. Снимки на растровом электронном микроскопе новообразованных минералов гидротермального происхождения: сульфиды (A–С) и редкоземельные силикаты, оксиды и фосфаты (D–F)

Fig. 3. SEM images of newly formed minerals of hydrothermal origin: sulphides (A–С) and rare-earth silicates, oxides, and phosphates (D–F)

A — галенит, B — сфалерит, пласт Ач (БУ142), Юбилейное месторождение, C — халькопирит, пласт БУ80, Южно-Парусовая площадь, D — регенерированное зерно циркона с новообразованными кристаллами иттриаита (Y2O3) на его поверхности, пласт БУ80 Южно-Парусовая площадь, E — зерно торийсодержащего монацита в тиобитуме, пласт ТП5–6 Северо-Пару-совая площадь, F — мелкие зерна торита в тиобитуме, пласт БУ11 Ямбургская площадь (по [3] с изменениями)

A — galenite, B — sphalerite, Ач (БУ142) bed, Yubileiny firld, C — chalcopyrite, БУ80 bed, South Parusovy area, D — regenerated zircon grain with newly generated yttriaite crystals (Y2O3) on its surface, БУ80 bed, South Parusovy field, E — grain of thorium-bearing monazite in thiobitum, ТП5–6 bed, North Parusovy area, F — fine thorite grains in thiobitum, БУ11 bed, Yamburgsky area (modified from [3])

метоксильных групп в метан, извлекается микроорганизмами из молекул лигнина, то в абиогенной модели необходим дополнительный источник водорода. Поэтому следует оценить объем водорода, выделяющегося из магматических тел. Для этого, как и в случае магматогенного (эндогенного) мета- на, воспользуемся данными вулканологов об объеме водорода, выделяющегося с термальных площадок кальдеры Узон, который в год составляет около 35,6 тыс. м3/км2 [8, 11]. Тогда с площади в 1 тыс. км2 за год выделится 35,6 млн м3 водорода. Этого количества водорода достаточно для образования почти

DISCUSSIONS

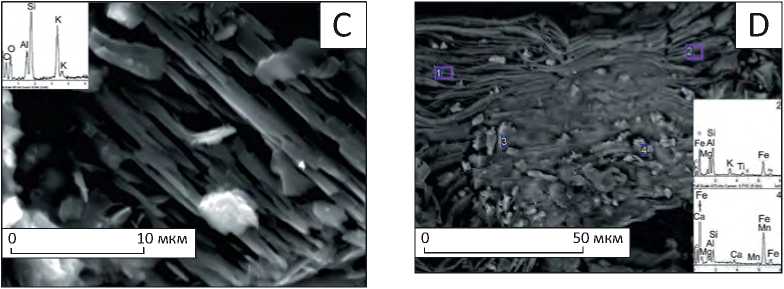

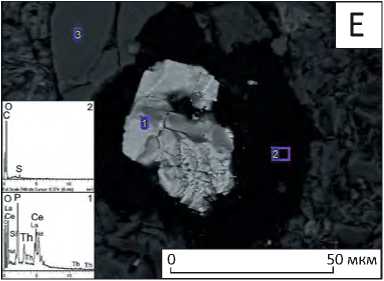

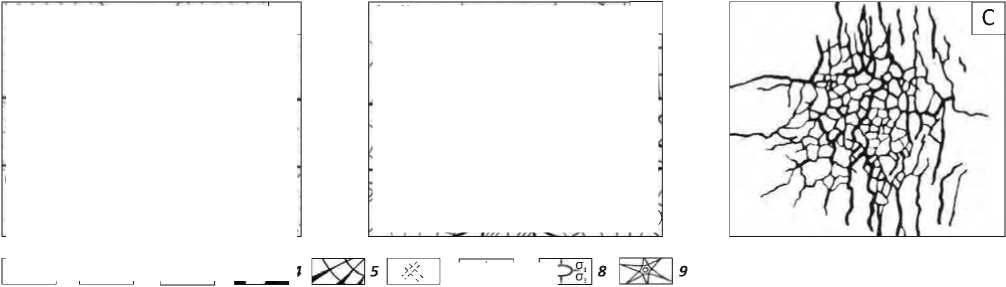

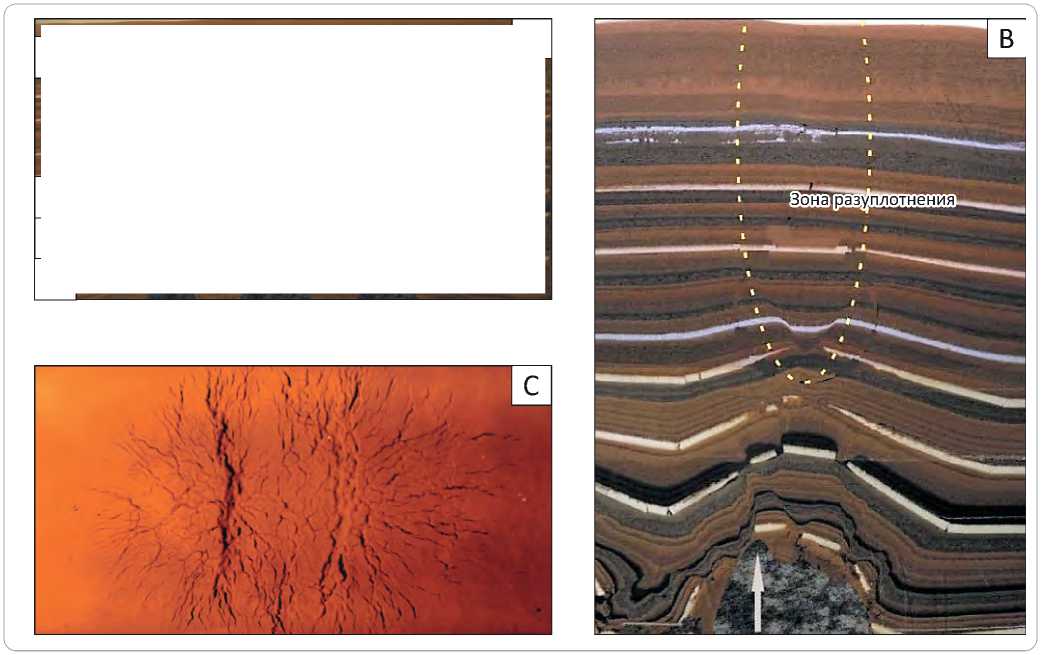

Рис. 4. Расшифровка распределения уровней касательных напряжений (A), трещинных дислокаций (B) в оптико-поляризационной модели и зона трещиноватости (вид сверху), образовавшаяся в седиментационной модели (C) в результате роста в обеих моделях симметричного поднятия

Fig. 4. Determination of shear stress levels (A), interstitial dislocations (B) in optical polarization model and fractured zone (plan view), formed in sedimentation model (C) as a result of a symmetric uplift growth in both models

6 m 7 в

1 — концентрация желатина, %; 2 — границы между желатиновыми слоями; 3 — изохромы (уровни касательных напряжений); 4 — максимальные значения изохром (> 8); 5 — траектории нормальных напряжений (σ1), их уширения — прогнозируемые трещины; 6 — траектории касательных напряжений ( τ max); 7 — направление движения антиклинальных блоков; 8 — эллипсоид деформации; 9 — изотропная точка (по [21] с изменениями)

1 — gelatine concentration, %; 2 — boundaries between gelatine layers; 3 — isochrome (shear stress levels); 4 — max isochrome values (> 8); 5 — normal stress trajectories (σ1), their widening are the predicted fractures; 6 — shear stress trajectories ( τ max); 7 — direction of anticlinal block movement; 8 — strain ellipsoid; 9 — isotropic point (modified from [21])

95 млн м3 абиогенного метана в год при условии, что из СО и Н2 образуется только метан без учета других УВ. То есть для возникновения всех залежей газа в Ямало-Ненецком автономном округе описанным способом потребуется всего около 1 млн лет.

Аналогичные расчеты можно выполнить и для оценки объема эндогенного СО2, они показывают, что со всех трех термических площадок той же кальдеры в год выделяется 6 млн м3/км2 углекислого газа [11]. Поэтому с выбранной площади (1 тыс. км2) за год выделится порядка 60 млн м3 СО2. Эти оценочные расчеты объемов ювенильного СО2, наряду со слабоминерализованными гидротермальными флюидами, пригодятся для объяснения формирования отмеченной ранее гидрохимической аномалии в нижнемеловых отложениях [2, 24, 27].

Остается понять, каким образом эндогенные высокоэнтальпийные флюиды, отделяющиеся от магматических тел, расположенных в фундаменте, смогли проникнуть в осадочный чехол и принять участие в формировании гидрохимической аномалии в нижнемеловых пластовых водах? Каким образом биогенный метан, образовавшийся преимущественно в нижней части покурской свиты, смог проникнуть через мощный глинистый экран, расположенный в ее средней части, в верхнюю ее часть и заполнить сеноманский песчаный коллектор? Наконец, почему верхняя часть покурской свиты характеризуется АНПД, а в юрских коллекторах отмечается АВПД, и чем объяснить снижение напора (пластового давления) в северном направлении и рост в том же направлении геотермического градиента в сеноманских отложениях?

Известно, что северная часть фундамента Западной Сибири и собственно сам осадочный чехол разбиты многочисленными тектоническими нарушениями, амплитуда которых составляет от первых десятков до первых сотен метров. Очевидно, что в возникновении перечисленных выше особенностей состава пластовых флюидов, их свойств и формировании УВ-залежей не обошлось без влияния тектонических сил. Поэтому попробуем ответить на эти вопросы с помощью простейших тектонофизических моделей.

Для анализа распределения напряжений, прогноза направления и плотности трещин, а также формирования зон разуплотнения (просадки) и смещения осадков вследствие роста поднятий использовались два метода тектонофизического моделирования: поляризационно-оптический (далее оптический) и двухмерный тектоноседимента-ционный (далее седиментационный). С помощью обоих методов рассмотрим закономерности формирования напряжений и ориентации трещин в оптической модели, смещения осадков и образования дислокаций, а также зоны разуплотнения в седиментационной модели.

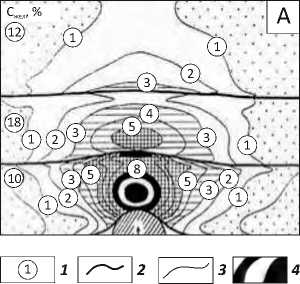

Начнем рассмотрение с трехслойной оптической модели, в которой моделируется рост симметричного поднятия (рис. 4). Нижний слой имитирует юрские отложения, средний — осадки сортымской и тангаловской свит, а верхний — покурскую свиту и перекрывающие ее осадки. Непосредственно над самим поднятием (в «юрских» отложениях) формируется зона сжатия с высокой концентрацией напряжений — более 8 усл. ед. Она постепенно расширяется вверх до границы с «нижнемеловыми» осадками, в которых также отмечается образование зоны повышенных касательных напряжений (до 5 усл. ед.), однако в отличие от нижней зоны,

ДИСКУССИИ

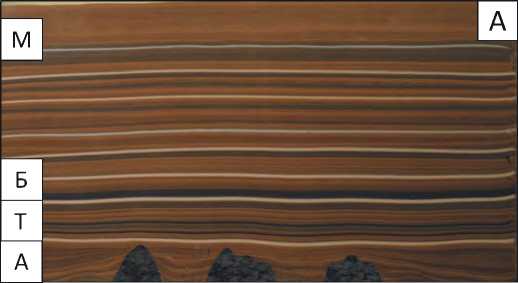

Рис. 5. Фотографии двухмерной седиментационной модели в исходном состоянии (A), после роста центрального поднятия с образованием над ним зоны разуплотнения или просадки осадков (B) и вид сверху на вышедшую на поверхность модели зону разуплотнения (C) (по [21])

Fig. 5. Images of 2D sedimentation model in the initial state (A), after the growth of central uplift with formation of decompaction zone or sediment sagging above it (B) and the plan view of crop out decompaction zone (C) (according to [21])

являющейся участком сжатия, эта зона (в «нижнемеловых» осадках) является зоной растяжения или разуплотнения (см. рис. 4 A). Эта зона проникает и в толщу «покурской» свиты, правда значение напряжений в этих отложениях снижается до 2–3 усл. ед.

С использованием направления изоклин в оптической модели осуществлен прогноз ориентации трещинных дислокаций, которые возникают вследствие роста симметричного поднятия. Непосредственно над вершиной поднятия они имеют субвертикальную ориентацию, а по мере смещения по крыльям поднятия к его основанию они начинают «наклоняться», приобретая все более пологую ориентацию (см. рис. 4 B).

Первыми возникают трещины в зоне сжатия, они нарастают вверх по мере роста поднятия. Затем, по мере увеличения напряжений, в перекрывающих отложениях (в зоне разуплотнения) также образуются трещины отрыва, которые начинают «расти» преимущественно вниз. В некоторый момент обе зоны трещиноватости соединяются, образуя единую область дробления. Если поднятие имеет достаточно большую амплитуду, то зона дробления проникает и выше в осадки, имитирующие покурскую свиту (см. рис. 4 B). Субвертикальная зона дробления, сформировавшаяся в кровле седиментационной модели над симметричным поднятием (вид сверху), приведена на рис. 4 C. Следует обратить внимание на тот факт, что латеральные размеры образующейся зоны дробления заметно превышают размеры самого поднятия, над которым она образуется, что было показано ранее при интерпретации оптической модели (см. рис. 4 B).

В седиментационной модели (рис. 5 A) рост поднятия привел к возникновению субвертикальных трещин в компетентных слоях (белый цвет), а также формированию предсказанной ранее на оптической модели зоны разуплотнения или просадки (см. рис. 5 B). В рассматриваемой седиментационной модели поднятие имело достаточно большую амплитуду и вытянутую в перпендикулярном к рисунку направлении форму, поэтому зона разуплотнения вышла на поверхность в форме малоамплитудного грабена с многочисленными оперяющими его трещинными дислокациями (см. рис. 5 C).

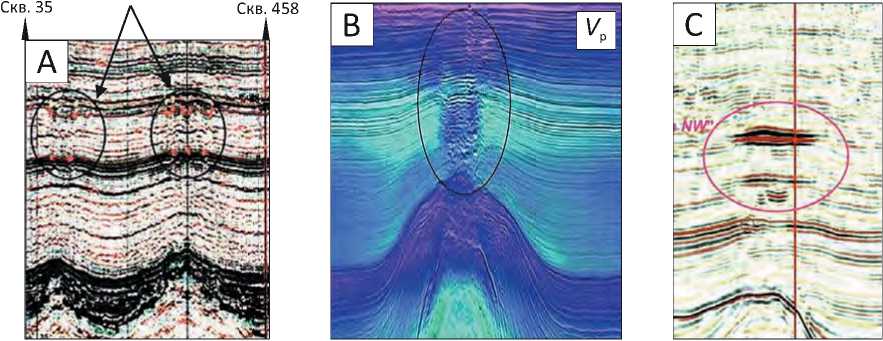

Примеры сейсмических разрезов с участками разуплотнения (просадки) приведены на рис. 6, где хорошо видны зоны разуплотнения, образовавшиеся в результате роста симметричных поднятий (см. рис. 6 А) [21]. Помимо зон разуплотнения, прекрасно обозначаются субвертикальные участки «пропаривания» осадков выделившимися из магматического батолита высокоэнтальпийными флюидами (см. рис. 6 B). Причем эти флюиды мобилизуют поровую воду, в результате чего формируются гидротермальные растворы, активно воздействую-

DISCUSSIONS

Рис. 6. Примеры сейсмических разрезов с зонами разуплотнения (просадки осадков) над вершинами антиклинальных структур Fig. 6. Examples of seismic sections with decompaction zones (sediment sagging) above the crestal part of anticline structure

Зона просадки (разуплотнения)

A — Пальяновская площадь (по [21]), B — переобработанный сейсмический разрез центральной части Северного моря (CGG, 2020), C — шельф Хорватии, «яркие пятна» — залежи газа (по [28])

A — Palyanovsky area (according to [21]), B — reprocessed seismic section across the central part of the North Sea (CGG, 2020), C — Croatia shelf, «bright spots» — gas pools (according [28])

щие на вмещающие их породы. В зонах разуплотнения выделяются залежи газа в виде «ярких пятен» (см. рис. 6 С) [28].

Обсуждение полученных результатов

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в формировании сеноманских залежей газа в северной части Западной Сибири могли участвовать как биогенные источники метана (термофильные метилотрофные метаногенные микроорганизмы), так и эндогенные источники метана. Попробуем оценить соотношение этих двух источников метана. Для этого примем, что биогенный метан характеризуется содержанием изотопа δ13С, равным –60 ‰, а эндогенный — –23 ‰. Тогда при минимальном содержании в метане Уренгойского месторождения изотопа δ13С, равного –58 ‰, концентрация биогенного метана составит 95 %, а эндогенного — 5 %. В метане Медвежьего месторождения, в пробе с максимальным содержанием изотопа δ13С, равным –45‰, концентрация биогенного метана составит 60 %, а ювенильного — 40 %.

Здесь, однако, следует заметить, что изотопный состав биогенного метана изменяется по мере его генерации метилотрофными анаэробными метаногенами. Первоначально генерируется метан с самым изотопно легким углеродом, а по мере уменьшения его концентрации в составе лигнита образуются молекулы метана с большим содержанием тяжелого изотопа углерода [22], что объясняется в первую очередь «биогенным» кинетическим изотопным эффектом.

Кроме того, если СО, образующийся при термическом разложении СО2 (например, под воздействием высокоэнтальпийных эндогенных флюидов), имеет более легкий изотопный состав углерода, чем у термогенного и тем более эндогенного метана, то в результате его взаимодействия с ювенильным водородом возможно образование молекул метана с высоким содержанием легкого изотопа углерода, близким по своим значениям к биогенному метану. Этот способ образования абиогенного метана требует дальнейшего изучения.

На основе полученных данных попытаемся в первом приближении реконструировать последовательность событий, происходивших в фундаменте, юрских и меловых отложениях вплоть до возникновения гигантских залежей газа в сеноманских песчаниках.

Представим себе, что под фундаментом Западно-Сибирской плиты из астеносферы (вероятно, в триасе) поднимался громадный батолит, над которым формировалась региональная зона растяжения (разуплотнения) и, соответственно, просадки, которая представляла собой начинающую развиваться огромную впадину. Эта впадина по образующимся субвертикальным трещинам начала заполняться отделяющимися от этого супербатолита сначала магматическими (включая интрузивные и эффузивные породы), затем вулканогенными, а также вулканогенно-осадочными отложениями. Позднее (ранняя юра) она наполнялась осадками первоначально преимущественно континентального типа (ранняя – средняя юра), а затем, в поздней юре, на опускающейся территории постепенно формировался эпиконтинентальный морской бассейн, в котором начали накапливаться морские осадки.

Поскольку поднимающийся супербатолит смещает перекрывающие его породы не только вверх, но и в субгоризонтальном направлении (из-за чего над ним и образуется зона просадки), то, во-первых, постепенно заполнившийся осадками морской бассейн поднимается выше уровня Мирового океана и начинается цикл континентального накопления осадков, а во-вторых, на его бортах формируются или сохраняются возвышенности: на западе — это Уральские горы, а на востоке — Среднесибирское плоскогорье (вероятно, ранее представлявшее собой горы), которые являлись одними из главных поставщиков терригенного материала для Западно-Сибирского осадочного бассейна (см. рис. 5 B, C).

Последующие смены субконтинентальных и субморских условий осадконакопления, вероятно, связаны с разнознаковыми тектоническими движениями, вызванными активизацией и затуханием преимущественно вертикальных перемещений супербатолита и отделяющихся от него более мелких магматических тел, называемых рядом исследователей «плюмами». Именно эти более мелкомасштабные магматические тела, отделявшиеся по субвертикальным трещинам от главного супербатолита, в зависимости от их размеров образовывали поднятия различных порядков [21].

Судя по приведенным ранее данным, самая активная и горячая часть рассматриваемого гипотетического батолита в настоящее время находится в северной части Западно-Сибирской плиты, продолжаясь под ложем Северного Ледовитого океана. Действительно, в южной ее части батолит уже давно начал остывать, о чем свидетельствуют сравнительно невысокие геотермические градиенты и пластовые температуры, за исключением нескольких районов, где тектономагматические процессы, вероятно, завершились сравнительно недавно (Са-лымский, Красноленинский, Шаимский и др.).

Над антиклинальными магматическими телами, присутствующими в фундаменте Западно-Сибирской плиты, включая рассматриваемую северную ее часть, возникают напряжения, которые, при превышении величины прочности перекрывающих их пород, приводят к образованию субвертикальных трещинных дислокаций. Вследствие падения давления по этим трещинам перемещаются высокоэнтальпийные флюиды, состоящие в основном из Н 2 О и в меньшей мере из СО 2 , СО, Н 2 , N 2 , NH 3 , CH 4 , HCl, HF, H2S, SO2, О2 и др., выделившиеся из этих магматических тел [8–12].

Поскольку юрские отложения находятся в зоне сжатия и обладают низкими фильтрационно-емкостными свойствами, то основная часть отделившихся от магматических тел флюидов проходит «транзитом» по возникшим субвертикальным трещинам через эти отложения и попадает в зону растяжения (разуплотнения), формирующуюся в подошве меловых отложений (см. рис. 4 A, B, рис. 5 B). В этой зоне происходит «разгрузка» основной части высокоэнтальпийных флюидов, растворение в поровых водах хорошо растворимых компонентов (NH3, H2S, CO2, SO2). Отмечается вытеснение и разбавление пластовых вод низкоминерализованным (около 1–3 г/л [10, 12]) кислым гидротермальным флюидом, который растворяет неустойчивые в этих условиях обломочные зерна (главным образом плагиоклазы) и часть глинистых минералов, формируя дополнительную вторичную емкость в этих осадках (см. рис. 2) [3, 26]. Происходит нейтрализация первоначально кислых эндогенных флюидов, резкое снижение минерализации пластовых вод, выделение гидротермальных сульфидов и сульфатов, а в результате растворения СО2 пластовые воды становятся гидрокарбонатными (см. рис. 1) [2, 24, 27]. Остальные слаборастворимые компоненты, включая СН4, Н2 и СО, по зонам дробления проникают в перекрывающие верхнемеловые осадки, включая сеноманские песчаники, разгружаясь в них.

Установленные АНПД в верхнемеловых отложениях обусловлены двумя главными причинами. Во-первых, их нахождением в зоне разуплотнения и, во-вторых, тем, что проникшие в них высокоэнтальпийные флюиды, превратившиеся в гидротермальные растворы с достаточно высокой температурой (вероятно, около 200–300 °С), начали остывать, что привело к возникновению депресси-онной зоны, в которую начали «засасываться» вода и УВ (главным образом метан) из окружающих эту зону участков [26].

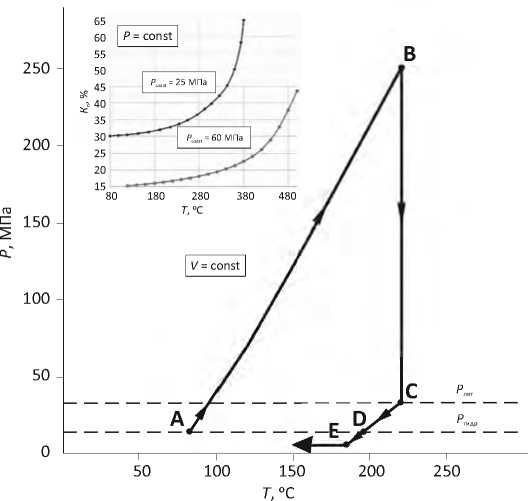

Рассматриваемая ситуация представлена на графике Т – Р , построенном по данным [29] при условии V = const (рис. 7). В результате проникновения в пласт ПК 1 , имевший, например, первоначально температуру 80 °С (точка А), гидротермального флюида с температурой 220 °С происходит резкое увеличение порового давления до 250 МПа (точка В), что, в свою очередь, вызовет гидроразрыв пласта и снижение порового давления до литостатического (точка С). Последующее охлаждение пластового флюида до температуры около 190 °С приведет к восстановлению гидростатического давления (точка D), а еще большее снижение пластовой температуры (до 180 °С, точка Е) вызовет падение пластового давления до 5–6 МПа и вскипание порового флюида с разделением первоначально гомогенной водной фазы на две, представленные жидкой водой и водяным паром с растворенными в нем газами (см. рис. 7).

Формируется мощная депрессионная зона, в которой пластовое давление для этих глубин ниже гидростатического на 6-7 МПа. В эту зону по субвертикальным трещинам из нижележащих пластов, благодаря высокой фазовой проницаемости, поступает в первую очередь именно метан, имеющий биогенное (низы покурской свиты) и, возможно, эндогенное происхождение. В силу его высокой подвижности он вместе с водородом на самой ранней стадии уносится вверх по субвертикальным разломам, разгружаясь в наиболее проницаемых и высокоемких сеноманских песчаниках (см. рис. 4).

Чтобы понять, насколько может измениться пористость пород, в которые проникнет высокоэнтальпийный эндогенный флюид, рассмотрим зависимость пористость ( К п) – температура ( Т ) при условии, что объем поровой воды не изменяется, т. е. без учета объема флюида, внедряющегося в поровое пространство осадков (см. рис. 7, врезка).

DISCUSSIONS

Рис. 7. Р–Т -диаграмма, описывающая поведение поровой воды при ее нагреве глубинным высокоэнтальпийным флюидом и последующее ее охлаждение (сеноманские отложения, пласт ПК1)

Fig. 7. Р–Т -diagram describing the pore water behaviour when it is heated by deep high-enthalpy fluid and subsequent cooling (Cenomanian deposits, ПК1 bed)

На врезке — диаграмма Кп–Т, которая позволяет оценить, как изменяется пористость гранулярных коллекторов, имевших первоначальную пористость и литостатическое давление соответственно 15 % и 60 МПа (ачимовская толща) и 30 % и 25 МПа (сеноманские отложения)

In the box: К п– Т diagram that allows estimating how porosity of granular reservoirs with an initial porosity of 15 % and geostatic pressure 60 MPa (Achimov sequence) and 30 % and 25 MPa (Cenomanian deposits) changes

В качестве исходных условий для ачимовских отложений примем пористость 15 %, пластовую температуру ( Т пл) — 120 °С, а литостатическое давление ( Р лит) — 60 МПа. Тогда при повышении Т пл до 140 °С произойдет гидроразрыв пласта, а пористость увеличится всего в 1,02 раза и составит 15,3 % (см. рис. 7, врезка). Начиная с температуры около 340 °С наблюдается резкое увеличение пористости до 21 %, а при температуре 420 °С пористость пород достигнет 26,5 %. При еще более высокой температуре, например 480 °С, пористость составит уже 37,5 %.

В случае проникновения высокоэнтальпийного флюида в сеноманские отложения (примем для оценочных расчетов: К п = 30 %, Т пл = 80 °С и Р лит = = 25 МПа) гидроразрыв пласта произойдет уже при Т пл = 90 °С, при этом пористость увеличится всего до 30,7 % (см. рис. 7, врезка). Резкое увеличение пористости наблюдается при достижении значений Т пл 260–280 °С. При этом пористость пород-коллекторов составит около 38 %.

В случае дальнейшего роста температуры, например до 340–360 °С, обломочные зерна полностью перестанут контактировать друг с другом — коллектор превратится в «кипящий слой», а его пористость достигнет 50 % (см. рис. 7, врезка).

Таким образом, при тектоногидротермальном воздействии на осадочные породы, не только породы-коллекторы, но даже и глинистые экраны ста- новятся проницаемыми, что способствует беспрепятственной миграции флюидов в вертикальном и горизонтальном направлениях и формированию залежей УВ.

Очень низкое содержание водорода в сеноманских газовых залежах, вероятно, объясняется его участием в реакциях с метоксильными группами при образовании молекул органогенного метана и/или с СО также с образованием метана и других УВ неорганического происхождения. Не исключено также, что, благодаря очень маленьким размерам молекул водорода, его «избытки» рассеялись в осадочной толще и/или выделились в атмосферу.

Не следует забывать, что проникновение по зонам дробления высокоэнтальпийных флюидов вызывает активную генерацию нафтидов из ОВ, входящего в состав осадочной толщи, а также формирование многочисленных микротрещин флюи-доразрыва вследствие превышения объема образующихся нафтидов объема исходного ОВ, а также гидроразрыва из-за увеличения объема поровой воды в результате ее нагрева (см. рис. 7). Все это способствует резкому увеличению проницаемости пород в зоне тектоногидротермального воздействия, что, в свою очередь, благоприятствует быстрому формированию УВ-залежей.

Надежным экраном для сеноманских залежей газа, наряду с глинистыми толщами кайнозойского возраста, является мощная зона вечномерзлых по-

ДИСКУССИИ

род, толщина которых на севере Западной Сибири достигает 400 м и более, а также породы, поровое пространство которых заполнено газогидратами. Их уникальные изолирующие свойства обусловлены тем, что при создании в этих отложениях даже очень высоких напряжений, обусловленных, например, ростом поднятий или тектоническими движениями, в них формируются сколово-сдвиговые дислокации, а не трещины отрыва. Первый вид дислокаций образуется в пластичных телах по направлениям касательных напряжений и выражается в скольжении разрушенных фрагментов относительно друг друга (проявляются в виде поверхностей и «зеркал» скольжения) без образования «зияющих» трещин, которые возникают при образовании второго типа дислокаций, формирующихся в направлении нормальных напряжений в компетентных породах (см. рис. 4 B).

Поскольку активность магматического супербатолита повышается в северном направлении, что проявляется в росте геотермического градиента, концентрации СО2 (в виде гидрокарбонат-иона) в пластовых водах нижнего мела, снижается пластовое давление, наклоняются водонефтяные контакты (вследствие сформировавшихся сравнительно «недавно» зон разуплотнения и термодепрессии), то в случае продолжения сеноманских песчаников в этом направлении можно ожидать открытия самых молодых залежей газа и под ложем Северного Ледовитого океана на значительном удалении от берега.

Выводы

-

1. Основными генераторами нафтидов в северной части Западной Сибири являются юрские отложения, а коллекторами — неокомские, однако генерированных юрскими осадками нафтидов недостаточно, чтобы заполнить неокомские породы-коллекторы, особенно высокоемкие сеноманские песчаники.

-

2. Образование биогенного метана в покурской свите вероятнее всего происходило в результате отщепления метоксильных групп, входящих в со-

- став лигнита, термофильными метилотрофными анаэробными микроорганизмами.

-

3. Накопленные к настоящему времени данные свидетельствуют также об обязательном участии в формировании залежей газа в сеноманских осадках тектоногидротермальных процессов, включая также поступление в составе высокоэнтальпийных флюидов эндогенного метана вместе с другими летучими компонентами (СО2, СО, Н2, Н2S, NH3 и др.). Вопрос заключается лишь в соотношении объемов биогенного и абиогенного метана и других УВ в составе сеноманских залежей газа.

-

4. Необходимо провести комплекс научно-исследовательских работ для установления изотопного состава СО, возникающего в результате термического разложения СО2 на СО и О2, а также определения количества метана и других УВ, образующихся в гидротермальных условиях при взаимодействии СО и Н2 (природный процесс Фишера – Тропша).

-

5. Тектоногидротермальные процессы активизировали генерацию нафтидов из ОВ, входящего в состав осадочного чехла, способствовали возникновению путей миграции ювенильных и образовавшихся в осадках (биогенных) нафтидов, а также создавали необходимые условия для формирования залежей газообразных и жидких УВ.

-

6. Возраст тектоногидротермальной активности недр уменьшается по направлению с юга на север, поэтому, вероятно, под ложем Северного Ледовитого океана находятся самые молодые залежи газа в сеноманских отложениях.

-

7. Для оптимизации поисково-разведочных работ на нефть и газ в северной части Западной Сибири следует использовать метод комплексирования данных сейсморазведки и результаты тектонофизического моделирования, выполненного на их основе для выделения возможных зон разуплотнения, заполненных УВ.

Список литературы Генезис сеноманских залежей газа (Ямало-Ненецкий автономный округ)

- Гончаров В.И. Геохимия нефтей Западной Сибири. – М.: Недра, 1987. – 184 с.

- Киреева Т.А., Буданова Д.И. Роль вертикальной миграции высокотемпературных флюидов в формировании пластовых вод нефтегазовых месторождений на севере Западно-Сибирского бассейна // Вестник МГУ. Сер. 4. Геология. – 2013. – № 3. – С. 38–46.

- Зубков М.Ю. Тектоногидротермальные процессы в меловых отложениях Западной Сибири // Геология нефти и газа. – 2019. – № 1. – С. 7–26. DOI: 10,31087/0016-7894-2019-1-7-26.

- Зубков М.Ю., Маринин В.И., Облеков Г.И. Степень катагенеза, а также соотношение нефтегенерационных и емкостных свойств юрских и неокомских отложений Медвежьего и Уренгойского месторождений // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2005. – № 8. – С. 18–33.

- Зубков М.Ю. Использование модифицированного метода материального баланса в комплексе с пиролизом для оценки нефтегенерационных свойств баженовской свиты (Западная Сибирь) // Геохимия. – 2021. – Т. 66. – № 2. – С. 161–182. DOI: 10.31857/S0016752521020096.

- Бескровный Н.С., Набоко С.И., Главатских С.Ф., Лебедев В.А. Углеводороды в кальдере Узон // Вулканизм, гидротермальный процесс и рудообразование. – М.: Наука, 1974. – С. 206–210.

- Гуцало Л.К. О разгрузке метана в водах термальных источников Камчатки // Геохимия. – 1980. – № 6. – С. 351–358.

- Дымкина Л.Г. Спонтанные газы кальдеры Узон (Камчатка) // Геология и геофизика. – 1986. – № 12. – С. 22–28.

- Карпов Г.А. Современные гидротермы и ртутно-сурмяно-мышьяковое орудинение. – М.: Наука, 1988. – 183 с.

- Луговая И.П., Карпов Г.А., Загнитко В.Н., Березовский Ф.И. Происхождение спонтанных газов и термальных вод современной рудообразующей гидротермальной системы Узон на Камчатке по изотопным данным // Сов. геология. – 1987. – № 10. – С. 99–107.

- Мархинин Е.К. Вулканизм. – М.: Недра, 1985. – 288 с.

- Набоко С.И. Формирование современных гидротерм и метаморфизм растворов и пород // Вопросы вулканизма. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – С. 52–62.

- Озерова Н.А. Ртутная дегазация Земли // Докл. АН СССР. – 1978. – Т. 239. – № 2. – С. 450–453.

- Уайт Д.Э. Месторождения ртути и цветных металлов, связанных с термальными источниками // Геохимия гидротермальных рудных месторождений. – М.: Мир, 1970. – С. 479–528.

- Love J.D., Good J.M. Hydrocarbons in thermal areas, Northwestern Wyoming // Geol. Surv. Prof. Pap. – 1970. – № 644-B. – С. 23–121. DOI:10,3133/PP644B.

- Welhan J.A., Craig H. Methan and hydrogen in East Pacific Rise hydrothermal fluids // Geophys. Res. Lett. – 1979. – Т. 6. – № 11. – С. 829–831.

- Алексеев Ф.А., Лебедев В.С., Овсянников В.М. Изотопный состав углерода газов биохимического происхождения. – М.: Недра, 1973. – 89 с.

- Валяев Б.М. Изотопное обоснование глубинного генезиса углеводородов // Дегазация Земли и геотектоника. – М.: Наука, – 1985. – С. 83–88.

- Зорькин Л.М. Геохимия газов пластовых вод нефтегазоносных бассейнов. – М.: Недра, 1973. – С. 404.

- Тараник А.А. Геохимические показатели участков долговременной добычи угольного метана как самостоятельного источника энергии на примере месторождений Донбасса // Газовая промышленность. – 2017. – Т. 755. – № 7. – С. 24–27.

- Зубков М.Ю. Применение методов экспериментальной тектоники в нефтяной геологии на примере месторождений Западной Сибири // Геотектоника. – 2019. – № 3. – С. 92–109. DOI:10,31857/S0016-853X2019392-109.

- Lloid M.K., Trembath-Reichert E., Dawson R.S., Feakins J., Mastalerz M., Orphan V.J., Sessions L., Eiler M. Methoxyl stable isotopic constraints on the origins and limits of coal-bed methan // Science. – 2021. – Т. 374. – № 6569. – С. 894–897. DOI: 10,1126/science.abg0241.

- Галимов Э.М. Геохимия стабильных изотопов углерода. – М.: Недра, 1968. – 226 с.

- Ставицкий Б.П., Курчиков А.Р., Конторович А.Э, Плавник А.Г. Гидрохимическая зональность юрских и меловых отложений Западно-Сибирского бассейна Западно-Сибирского бассейна // Геология и геофизика. – 2004. – Т. 45. – № 7. – С. 826–832.

- Усачев В.Д. Моделирование водонапорной системы сеноманской залежи по данным разработки и промысловой геофизики (на примере Ямбургского НГКМ) // НТВ Каротажник. – 2016. – № 270. – С. 75–87.

- Зубков М.Ю. Экспериментальное моделирование процесса взаимодействия гидротермальных флюидов с юрскими отложениями Западно-Сибирского бассейна (система Н2О-СО2) // Геология нефти и газа. – 2020. – № 5. – С. 95–112. DOI: 10,31087/0016-7894-2020-5-95-112.

- Кругликов Н.М., Нелюбин В.В., Яковлев О.Н. Гидрогеология Западно-Сибирского нефтегазоносного мегабассейна и особенности формирования залежей УВ. – Л.: Недра, 1985. – 280 с.

- Zucconi V., Memmo V., Krpan M., Butorac I., Esestime P., Rodriguez K., Yodgson N. Gas potential evaluation offshore Croatia to trigger renewed exploration // FIRST BREAK. – 2019. – Т. 37. – № 11. – С. 85–91. DOI:10,3997/1365–2397,2019032.

- Справочник физических констант горных пород / Под ред. С. Кларка мл. – М.: Мир, 1969. – 544 с.