Геодинамические условия формирования осадочного чехла палеобассейнов Восточно-Европейского палеоконтинента

Автор: Шеин В.С., Алференок А.В., Долматова И.В., Мельникова Н.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Актуальные проблемы нефтегазовой геологии

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

На основе палеогеодинамических реконструкций плит и фациально-палеогеографических построений выделены основные палеобассейны Восточно-Европейского палеоконтинента и описаны условия их формирования в отдельные интервалы рифей-кайнозойского времени. Основные этапы формирования осадочного чехла палеобассейнов Восточно-Европейского палеоконтинента обусловлены: рифтогенезом (RF); образованием надрифтовых депрессий, пассивных континентальных палеоокраин (V); формированием орогенов столкновения плит, инверсией в палеобассейнах (Є); повторным рифтогенезом и пассивными континентальными палеоокраинами (O-S); пассивными палеоокраинами (D12-С1); орогенами столкновения плит, инверсией (С2-T1); изостазией, расчленением палеобассейнов на блоки (Т3-KZ). Осадочный чехол палеобассейнов стал основой современных нефтегазоносных, потенциально нефтегазоносных и возможно нефтегазоносных бассейнов в пределах Восточно-Европейской платформы

Осадочный чехол, палеобассейны, восточно-европейский палеоконтинент, условия формирования, бассейн

Короткий адрес: https://sciup.org/14128801

IDR: 14128801 | УДК: 551.242 | DOI: 10.31087/0016-7894-2020-1-35-55

Текст научной статьи Геодинамические условия формирования осадочного чехла палеобассейнов Восточно-Европейского палеоконтинента

Тектоника, история геологического развития Восточно-Европейской платформы освещались в многочисленных работах, в том числе в трудах А.П. Карпинского, А.Д. Архангельского, А.П. Павлова, Н.С. Шатского, А.А. Богданова, М.В. Муратова, В.Е. Хаи-на. В последние десятилетия тектоника и нефте- газоносность Восточно-Европейской платформы и ее обрамления рассматривались Р.Г. Гарецким, В.Г. Ге-ценым, П. Зиглером, Л.П. Зоненшайном, Н.В. Ме-желовским, А.М. Никишиным, Н.К. Фортунатовой, В.Е. Хаиным, а также в работах [1–15]. Среди работ геологов-нефтяников изучению геологии и нефтегазоносности платформы посвящены труды Г.Х. Дикен- штейна, С.П. Максимова [5, 8, 10]. Геодинамический подход к тектоническому районированию ВосточноЕвропейской платформы изложен в работе [15].

При составлении карты тектонического районирования Восточно-Европейской платформы и сопредельных районов основное внимание было уделено выделению, характеристике структур чехла и связанных с ним осадочных бассейнов.

Для того чтобы раскрыть историю формирования бассейна, некоторые исследователи [9, 12] предлагают выделять палеобассейны. Авторы статьи предприняли попытку выяснить геодинамические условия образования палеобассейнов Восточно-Европейского палеоконтинента в отдельные интервалы рифей-кайнозойского времени.

Учитывая палеогеодинамические реконструкции [4, 6, 12, 14], предполагается, что имеются различия в формировании плитотектонических структур и обусловленных ими палеобассейнов в разных частях Восточно-Европейской платформы . Можно выделить три основных сектора: Восточный, Западный и Центральный , в пределах которых образование структур и палеобассейнов значительно различается. В ри-фее восточная и южная окраины палеоконтинента обрамлялись Доуральским и Палеоазиатским океанами, где толщи накапливались в условиях шельфа, континентального склона и подножия (рис. 1). В это же время в Центральном секторе установился режим рифтогенеза и преимущественно континентального осадконакопления, а в Западном — режим аккумуляции терригенного материала континентального и мелководно-морского осадконакопления, за исключением крайнего запада, где в среднем рифее возник палеоокеан Торнквиста [12]. В позднем венде к северо-западу от Восточно-Европейской платформы сформировался палеоокеан Япетус, на юге и западе продолжили развиваться палеоокеаны Палеоазиатский и Торнквиста, а в Центральном секторе в ряде авлакогенов и рифтов проявилась инверсия. Последующая геодинамическая эволюция также значительно отличалась. Однако российская часть Восточно-Европейской платформы приурочена в основном к Восточному и Центральному секторам.

На основе палеогеодинамических реконструкций и фациально-палеогеографических построений выделены основные палеобассейны, связанные с плитотектоническими структурами (рифтами, пассивными континентальными окраинами, орогенами столкновения плит, островными дугами и др.).

Наиболее ранний этап формирования осадочного чехла палеобассейнов Центрального и Восточного секторов Восточно-Европейской платформы связан с началом образования в раннем рифее континентальных рифтов, авлакогенов. Самым выраженным авлакогеном на краю платформы в это время являлся Калтасинский, где мощность осадочных пород пре- вышает 5 км. Подошва грабена выполнена песчаноалевролитовой, а кровля — морской доломитово-аргиллитовой толщами. Менее значительные площади распространения пород нижнего рифея отмечены во внутренней части платформы. Внутриплатформен-ные грабены заполнены континентальными терригенными и молассовыми породами.

Этап континентального рифтогенеза (внутрикон-тинентального — в центре платформы, окраинно-континентального — на востоке и северо-востоке) продолжился в среднем и позднем рифее . В это время зародились Пачелмский, Серноводско-Абдулинский, Казанско-Ка-жимский и другие рифты, расширилась площадь осадконакопления в Калтасинском авлакогене.

В венде рифты и авлакогены затухали, но начали формироваться пассивно-окраинные формации на востоке платформы и формации надрифтовых депрессий — на северо-западе.

В кембрии практически на всей площади платформы в осадочных бассейнах осадконакопление не происходило, за исключением северо-запада и юго-запада палеоконтинента, где в надрифтовых депрессиях и в пределах Львовского прогиба Украины отлагались породы морской кварцево-песчаниковой формации мощностью до 100 м [5, 8].

В ордовике – силуре вновь возродился рифтогенез и накапливались осадки как в центре, так и на востоке платформы. В пределах Тимано-Печорского блока они отлагались в условиях пассивной окраины.

В среднем и позднем девоне формировались пассивные континентальные окраины — Волго-Уральская, Предуральская, Эмбинская, Астраханская и др. К Волго-Уральской окраине, начиная с конца среднего девона и до перми , приближались и сталкивались с палеоконтинентом островные дуги. В результате Волго-Уральская окраина была деформирована, образовались Уральский ороген столкновения плит, Предуральский предорогенный прогиб, надвиги. В мезозое и кайнозое преобладали процессы изостазии и вертикальные тектонические движения, приведшие к расчленению упомянутых структур на разновеликие блоки земной коры.

На общем фоне геодинамической эволюции палеобассейнов Восточно-Европейской платформы и прилегающих районов образовывались нефтегазоносные (НГБ) и потенциально нефтегазоносные бассейны (ПНГБ), зоны нефтегазонакопления и месторождения УВ в том виде, в котором мы видим их сегодня. Например, Тимано-Печорский НГБ был сформирован из палеобассейнов в несколько этапов, каждому из которых свойственны накопление различных литолого-фациальных комплексов, образование объектов поиска УВ разных типов и др. (см. рис. 1).

Рассмотрим более подробно становление палеобассейнов, проанализировав условия формирования осадочного чехла в их пределах от рифея до кайнозоя.

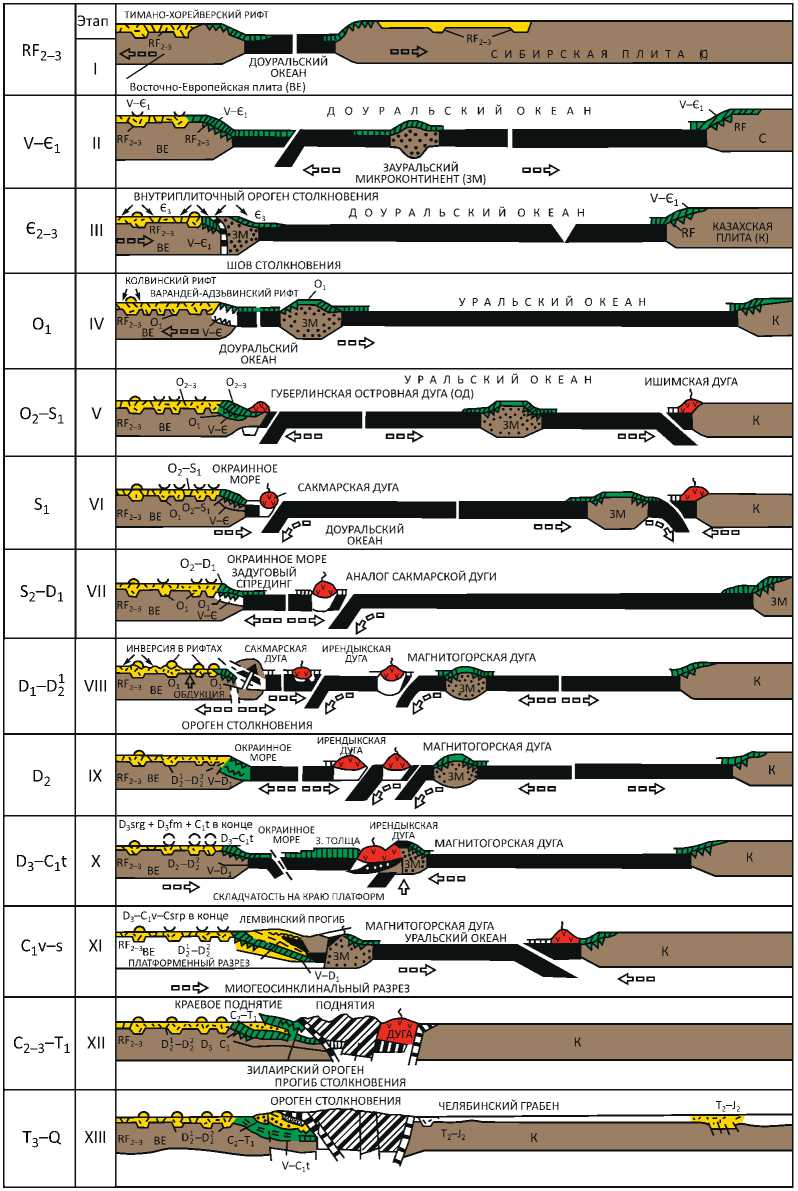

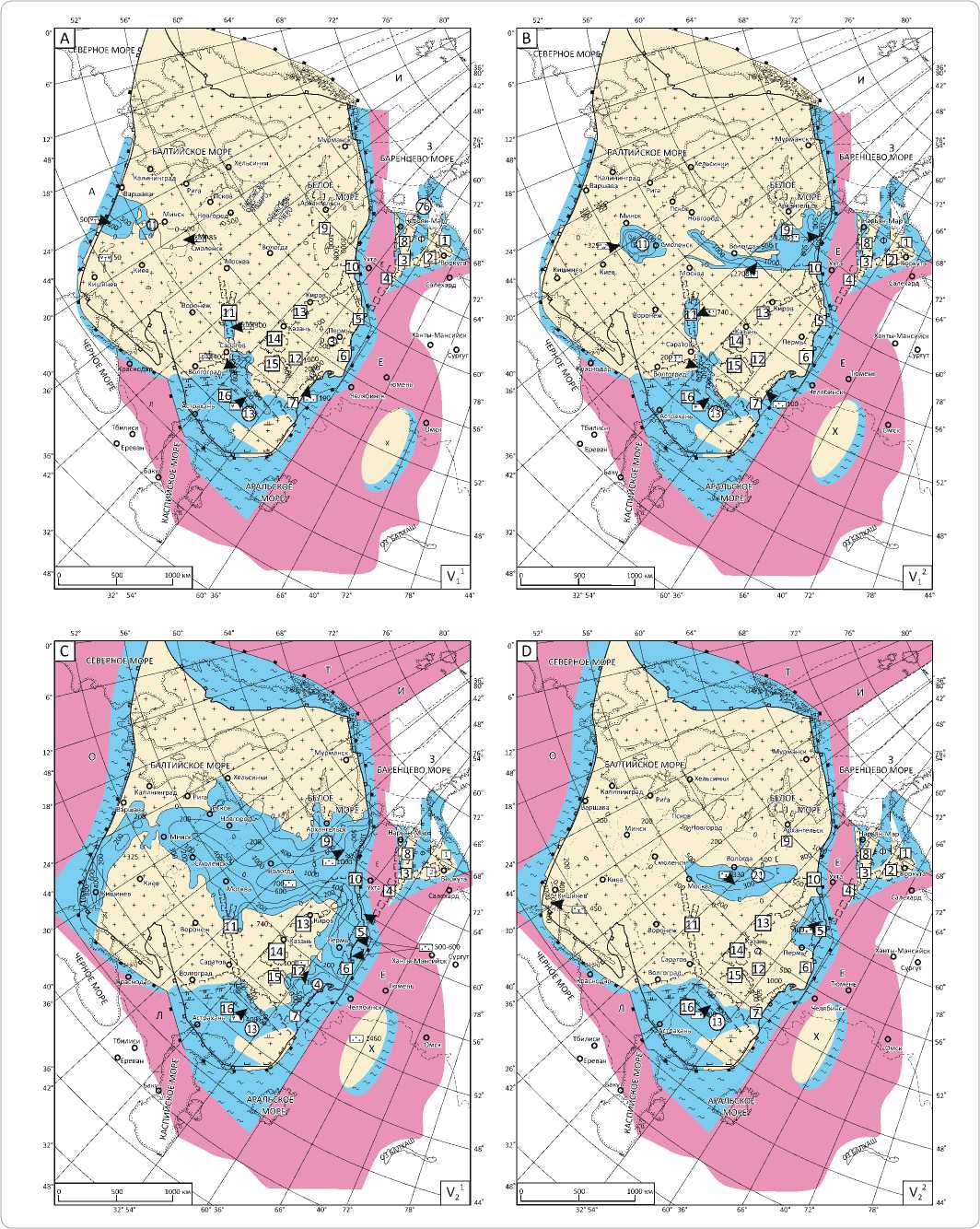

Рис. 1. Взаимодействие Восточно-Европейского и Казахского палеоконтинентов (RF2–Q)

Fig. 1. Coupling of East European and Kazakh paleocontinents (RF2–Q)

Усл. обозначения к рис. 1

Legend for Fig. 1

-

1 — литосфера: а — континентальная, b — океаническая; 2 — границы плит: а — расхождения, b — скольжения, c — схождения (субдукция и обдукция); 3 — направление перемещения плит; 4 — континентальные рифты: а — внутриконтинентальные, b — окраинно-континентальные, c — инверсия в рифтах, d — надрифтовая депрессия; 5 — пассивные континентальные окраины и их структурно-геоморфологические зоны: а — шельф, b — склон и континентальное подножие, c — глубоководные котловины; 6 — орогены столкновения плит; 7 — направления сноса пород; 8 — островные дуги; 9 — основные глубинные разломы: а — швы столкновения, b — другие глубинные разломы (надвиги, разломы зон обдукции), c — глубинные сбросы; 10 — микроконтиненты; породы ( 11 – 13 ): 11 — различных структурных зон: а — платформенные (шельфовые), b — краевого прогиба, c — складчатые, например зилаирской свиты (фамен – ранний турне), образованные в окраинном море и др.; 12 — океанической коры (аллохтонные); 13 — рифтов и межрифтовых зон; 14 — размывы.

Основные этапы геодинамической эволюции: I (средний – поздний рифей) — континентального рифтогенеза: в пределах Тимана — внутриконтинентального, на востоке бассейна — окраинно-континентального; II (венд – ранний кембрий) — формирования пассивной окраины Восточно-Европейского и Казахского континентов, образования надрифтовых депрессий внутри континента; III (средний – поздний кембрий) — столкновения Восточно-Европейского континента и Зауральского микроконтинента; IV (ранний ордовик) — континентального рифтогенеза (до красноморской стадии); V–VII (средний ордовик – ранний девон) — формирования пассивной окраины Восточно-Европейского континента; VIII (ранний девон – начало среднего девона) — обдукции, столкновения Предураль-ской пассивной окраины Восточно-Европейского палеоконтинента с островными дугами; IX (средний девон) — рифтогенеза; X (поздний девон – ранний карбон (турне)) — формирования пассивной окраины Восточно-Европейского континента; XI (ранний карбон (визейско-серпуховский ярус)) — продолжения формирования пассивной окраины Восточно-Европейского континента; XII (средний – поздний карбон – ранний триас) — столкновения Восточно-Европейского и Казахского континентов; XIII (поздний триас – четвертичное время) — изостатического выравнивания

-

1 — lithosphere: а — continental, b — oceanic; 2 — plates boundaries: а — divergence, b — sliding, c — convergence (subduction and obduction); 3 — direction of plates movement; 4 — continental rifts: а — intracontinental, b — marginal continental, c — inversion in rifts, d — above-rift depression; 5 — passive continental margins and their structural and geomorphological zones: а — shelf, b — slope and continental rise, c — deepwater basins; 6 — orogens of plate collision; 7 — directions of rocks transportation; 8 — island arcs; 9 — major deep-seated faults: а — collision sutures, b — other deep-seated faults (thrusts, faults of obduction zones), c — deep-seated normal faults; 10 — microcontinents; rocks ( 11 – 13 ): 11 — different structural zones: а — platform (shelf), b — foredeep, c — folded, e.g., Zilairsky Fm (Famennian – Early Tournaisian), formed in the marginal sea, etc.; 12 — oceanic crust (allochthonous); 13 — rifts and interrift zones; 14 — erosions.

Main stages of geodynamic evolution: I (Middle – Late Riphean) — continental rifting: within Timan — intracontinental, in the East of the basin — marginal continental; II (Vendian – Early Cambrian) — formation of passive margin of the East European and Kazakh continents, formation of above-rift depressions within the continent; III (Middle – Late Cambrian) — collisions of East European and Trans-Urals microcontinent; IV (early Ordovician) — continental rifting (up to the Krasnomorsky stage); V–VII (Middle Ordovician – Early Devonian) — formation of the passive margin of the East European continent; VIII (Early Devonian – beginning of Middle Devonian) — obductions, collisions of the Pre-Urals passive margin of the East European continent with island arches; IX (Middle Devonian) — rifting; X (Late Devonian – Early Carboniferous (Tournaisian)) — formation of the passive margin of the East European continent; XI (Early Carboniferous (Visean-Serpukhovian stage)) — further formation of the passive margin of the East European continent; XII (Middle – Late Carboniferous – Early Triassic) — collisions of East European and Kazakh continents; XIII (Late Triassic – Quaternary time) — isostatic compensation

Рифей

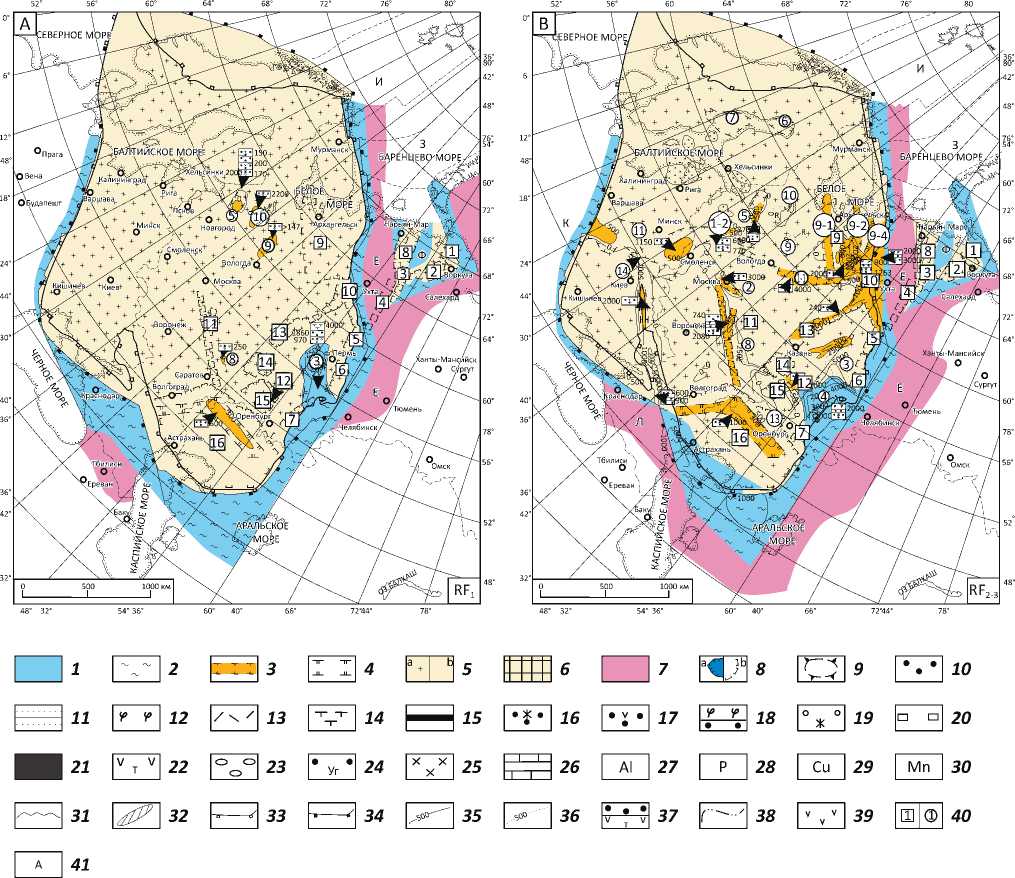

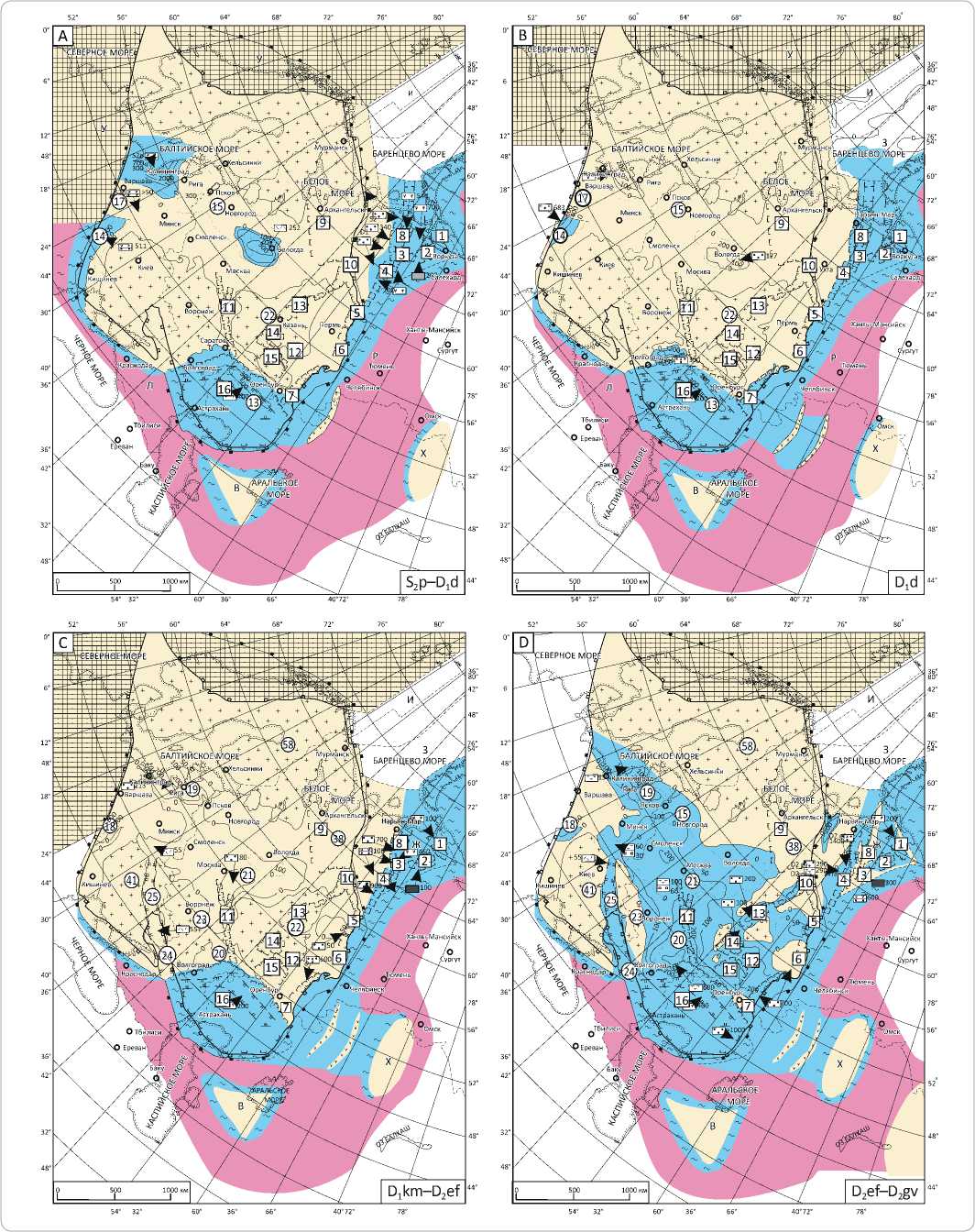

Согласно данным палеогеодинамических исследований [4, 6, 12, 14, 15], в рифейское время существовал единый Восточно-Европейский палеоконтинент. Начало формирования осадочного чехла этого палеоконтинента относится ко времени накопления континентальной красноцветной терригенной толщи нижнего – среднего рифея (рис. 2). В это время возникли системы авлакогенов и континентальных рифтов внутри платформы и пассивных континентальных окраин.

В пределах Прикаспийского региона и Устюрта в рифее существовал мелководный эпиконтинентальный бассейн, в котором накапливались преимущественно терригенные осадки. Пачелмский рифт, продолжаясь в пределах Прикаспийского бассейна, по-видимому, соединялся с авлакогенами, развитыми на его территории, образуя рифтовую зону тройного сочленения (см. рис. 2 B).

Следующий этап формирования палеобассейнов осадочного чехла охватывает венд – ранний кембрий . На протяжении этого времени продолжал расширяться Прототимано-Доуральский палеоокеан

и происходило формирование пассивных окраин: Астраханской, Центрально-Устюртской, Аральской и Актюбинской, в пределах которых рифейские образования окраинно-континентальных рифтов перекрывались породами пассивно-окраинных формаций [14, 15].

Венд

В венде границы Восточно-Европейской платформы оставались прежними. Лишь на востоке, в пределах современного Урала, обособились отдельные острова. Осадконакопление в раннем венде продолжалось только в Пачелмском, Среднерусском и Прикаспийском надрифтовых прогибах (рис. 3 A, B).

Вторая половина ранневендского времени связана с таянием ледникового покрова и началом вулканической деятельности (см. рис. 3 B). Кратковременная трансгрессия эпиконтинентального моря в конце раннего венда завершилась перерывом в осадконакоплении.

В позднем венде произошла существенная перестройка структурного плана, выразившаяся в развитии обширных пологих и неглубоких Московской и

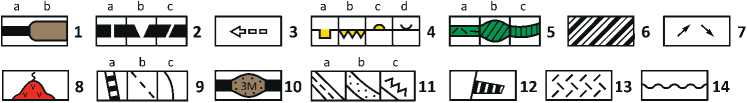

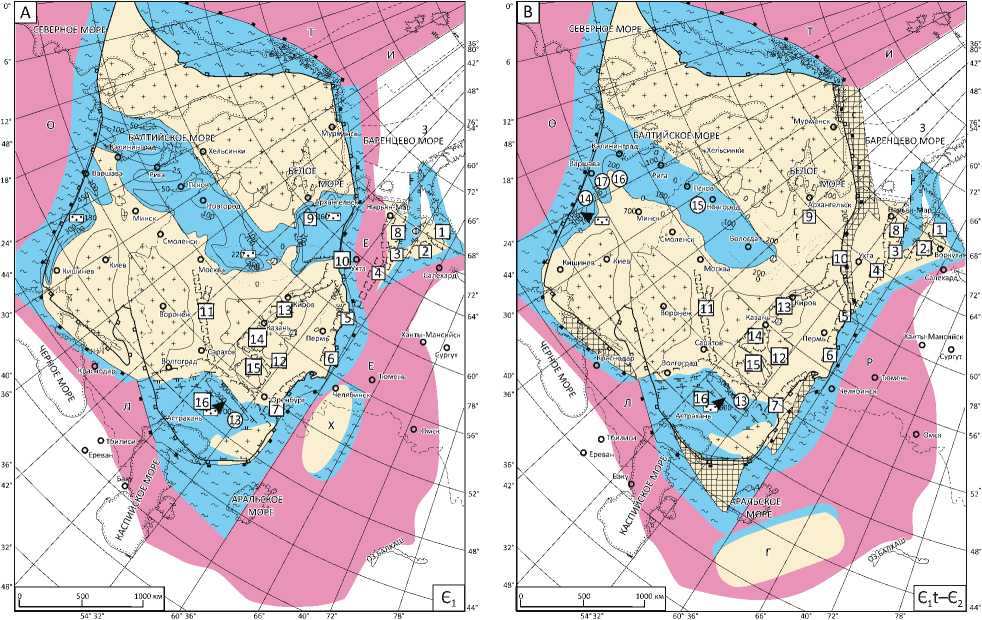

Рис. 2. Схемы строения осадочного чехла палеобассейнов Восточно-Европейской платформы (RF)

Fig. 2. Structural scheme of the paleobasins sedimentary cover in the East European Platform (RF)

Этапы континентального рифтогенеза: A —внутри платформы и пассивных континентальных окраин по ее периферии (RF1), B — окраинно-континентального рифтогенеза на ее востоке (RF2–3).

-

1 — внутреннее море, шельф (рифты, внутренняя зона пассивной окраины); 2 — континентальный склон (внешняя зона пассивной окраины); 3 — внутриконтинентальные рифты; 4 — окраинно-континентальные рифты; 5 — выходы на поверхность кристаллических пород фундамента: a — суша, b — суша, периодически заливаемая морем; 6 — складчатые области (суша); 7 — океаны; 8 — прогибы, надрифтовые депрессии: а — Камско-Кинельская система, b – другие прогибы, депрессии; 9 — выступы, поднятия; отложения ( 10 – 26 ): 10 — терригенные песчано-глинистые, 11 — глубоководные песчано-глинисто-алевритистые, 12 — карбонатные, 13 — сульфатно-карбонатные, 14 — глинисто-карбонатные, 15 — карбонатно-кремнисто-глинистые битуминозные, 16 — терригенные красноцветные и пестроцветные, 17 — терригенно-вулканогенные, 18 — карбонатно-терригенные, 19 — терригенные красноцветные и пестроцветные лагунно-континентальные молассовые, 20 — галогенные (соли), 21 — силицитовые битуминозные, 22 — вулканогенные, траппы, 23 — ледниковые, 24 — континентальные сероцветные угленосные песчано-глинистые молассовые, 25 — кислые вулканогенные (граниты рапакиви), 26 — карбонатно-глинистые; геохимическая специализация палеогеографических обстановок ( 27 – 30 ): 27 — бокситоносность, 28 — фосфоритоносность, 29 — меденосность, 30 — марганцевоносность; 31 — размывы и перерывы в осадконакоплении; 32 — выходы синхронных отложений в складчатых областях; границы Восточно-Европейской платформы ( 33 , 34 ): 33 — с учетом выходов кристаллических пород на поверхность, 34 — с учетом распространения кристаллического фундамента на глубине под краевыми прогибами, шарьяжами; мощности формаций, соответствующих этапам развития ( 35 , 36 ): 35 — данному, 36 — предшествующему; 37 — литологические колонки с мощностями отложений, м; 38 — государственная граница Российской Федерации; 39 — островные дуги; 40 — структуры; 41 — структуры обрамления Восточно-Европейской платформы

Усл. обозначения к рис. 2, продолжение

Legend for Fig. 2, cont.

Цифры в квадратах — впадины Предуральского краевого прогиба: 1 — Коротаихинская, 2 — Косью-Роговская, 3 — Большесынин-ская, 4 — Верхнепечорская, 5 — Соликамская, 6 — Юрюзано-Сылвенская, 7 — Бельская, 8 — Мраковская; 9 — Мезенская впадина, V (Московская синеклиза, PZ3–MZ), 10 — Вычегодский окраинно-континентальный прогиб (рифт); авлакогены: 11 — Пачелмский, RF (Рязано-Саратовский прогиб, PZ), 12 — Серноводско-Абдулинский, 13 — Казанско-Кажимский (Вятско-Кажимский); впадины: 14 — Мелекесская, 15 — Бузулукская, 16 — Прикаспийская, 17 — Камско-Бельская; 18 — Печоро-Колвинский рифт.

Цифры в кружках — авлакогены: 1 — Среднерусская система авлакогенов (1-1 — Солигаличский, 1-2 — Крестецкий), 2 — Подмосковный, 3 — Калтасинский; 4 — Камско-Бельский прогиб; прогибы во внутренних частях платформы: 5 — Ладожский с Пашским грабеном, 6 — Северо-Ботнический, 7 — Южно-Ботнический, 8 — Воже-Лачский, 9 — Юлово-Ишимский грабен, 10 — Онежская впадина, 11 — Волыно-Оршанский прогиб; прогибы внешних частей платформы: 12 — Волго-Уральский, 13 — Прикаспийский (RF?–PZ), 14 — Вислянско-Днестровский; 15 — Балтийская пассивная окраина, 16 — Пишский выступ, 17 — Подляско-Брестская впадина; прогибы: 18 — Львовско-Люблинский, 19 — Литовско-Латвийский, 20 — Нижневолжский; 21 — Московская синеклиза (MZ–KZ); антеклизы: 22 — Волго-Уральская, 23 — Воронежская; 24 — Припятско-Доно-Мангышлакская палеозойская рифтовая система, 25 — Днепровско-Донецкая рифтовая впадина; моноклизы: 26 — Волго-Камская, 27 — Волыно-Подольская; синеклизы: 28 — Польско-Литовская, 29 — Украинская, 30 — Прикаспийская (MZ–KZ); впадины: 31 — Московская (PZ), 32 — Сысольская и Верхнекамская; прогибы: 33 — Ульяновско-Саратовский, 34 — Причерноморский, 35 — Преддобруджинский, 36 — Предкарпатский краевой (внешняя зона), 37 — Центрально-Белорусская седловина, 38 — Кулойский выступ; 39 — Воронежско-Ставропольский свод, 40 — Татарско-Башкирский свод, 41 — Украинский щит, 42 — Белорусский свод, 43 — Датско-Польский прогиб, 44 — Келецко-Станиславское поднятие, 45 — Северо-Устюртский прогиб, 46 — Новоузенский прогиб, 47 — Каратонский прогиб, 48 — Промысловский прогиб, 49 — Южно-Мангышлакский прогиб, 50 — Среднекаспийская антеклиза, 51 — Кара-Богазский свод, 52 — Закавказско-Южно-Каспийский срединный массив, 53 — Сомхето-Кафанский прогиб, 54 — Анатолийско-Иранский срединный массив, 55 — Добруджинско-Тарханкутское поднятие, 56 — Крымско-Кавказский прогиб, 57 — Тиманская антеклиза, 58 — Балтийский прогиб, 59 — Эмбинско-Сагизский прогиб, 60 — Ставропольский свод, 61 — Печорская синеклиза, 62 — Датский прогиб, 63 — Чешско-Силезский свод, 64 — Трансильвано-Мол-давское поднятие, 65 — Ханты-Мансийская синеклиза, 66 — Ляпинский прогиб, 67 — Северо-Сосьвинский свод, 68 — Воронежский свод, 69 — Азово-Донецкое поднятие, 70 — Доно-Каспийское поднятие, 71 — Копетдагский прогиб, 72 — Бузачинское поднятие, 73 — Терский прогиб, 74 — Азово-Кубанский прогиб, 75 — Валахская впадина, 76 — Варандей-Адзьвинский рифт.

Структуры обрамления Восточно-Европейской платформы: А — Западно-Европейская плита, Б — Северо-Кавказская платформа (микроконтинент), В — Устюртский микроконтинент, Г — Каракумский микроконтинент, Д — Азиатский океан, Е — Прототимано-До-уральский океан, Ж — Тимано-Печорская плита, З — Восточно-Баренцевская платформа, И — Западно-Баренцевская платформа, К — бассейн Торнквиста, Л — Палеоазиатский (Скифский) океан, М — океан Ломоносова, Н — Финнмаркский океан, О — океан Торнквиста, Р — Уральский океан, С — Тимано-Печорско-Уральский ороген, Т — океан Япетус, У — Арктическо-Северо-Атлантический ороген, Ф — Печорский блок Баренции, Х — Зауральский микроконтинент, Ц — Крымско-Кавказский прогиб

Stages of continental rifting: A —inside the platform and passive continental margins along its periphery (RF1), B — East European Platform and marginal continental in the East (RF2–3).

1 — inland sea, shelf (rifts, inner zone of passive margin); 2 — continental slope (outer zone of passive margin); 3 — intracontinental rifts; 4 — marginal continental rifts; 5 — outcrops of crystalline rocks of Archean-Proterozoic basement: a — land, b — other onshore areas; 6 — folded areas (onshore); 7 — oceans; 8 — troughs, above-rift depressions: а — Kamsko-Kinel’sky system, b – other troughs, depressions; 9 — uplifts, highs; deposits ( 10 – 26 ): 10 — terrigenous sandy-argillaceous, 11 — deepwater sandy-argillaceous-silty, 12 — carbonate, 13 — sulphatecarbonate, 14 — argillaceous-carbonate, 15 — carbonate-siliceous-argillaceous bituminous, 16 — terrigenous red-coloured and variegated, 17 — terrigenous-volcanic, 18 — carbonate-terrigenous, 19 — terrigenous red-coloured and variegated lagoonal-continental molasse, 20 — halogen (salts), 21 — silicite bituminous, 22 — igneous, traprocks, 23 — glacial, 24 — continental grey-coloured coal-bearing sandy-argillaceous molasse, 25 — igneous acidic (rapakivi granite), 26 — carbonate-argillaceous; geochemical differentiation of paleogeographic settings ( 27 – 30 ): 27 — presence of bauxite, 28 — presence of phosphorite, 29 — presence of copper, 30 — presence of manganese; 31 — erosion and nonsequence; 32 — exposure of contemporaneous formations in folded areas; boundaries of the East European Platform ( 33 , 34 ): 33 — taking into account the crystalline rocks exposures, 34 — taking into account the crystalline basement occurrence at a depth below foredeeps, overthrusts; thickness of sequences corresponding to the stages of evolution ( 35 , 36 ): 35 — given, 36 — previous; 37 — lithological columns with thickness of deposits, м; 38 — State Border of the Russian Federation; 39 — island arch; 40 — structures; 41 — structures surrounding the East European Platform.

Numbers in the squares are the depressions of the Urals Foredeep: 1 — Korotaikhinsky, 2 — Kosju-Rogovsky, 3 — Bol’shesyninsky, 4 — Verkhnepechorsky, 5 — Solikamsky, 6 — Yuryuzano-Sylvensky, 7 — Bel’sky, 8 — Mrakovsky; 9 — Mezensky Depression, V (Moskovsky Syneclise, PZ3–MZ), 10 — Vychegodsky Trough of the continental margin (rift); aulacogens: 11 — Pachelmsky, RF (Ryazano-Saratovsky Trough, PZ), 12 — Sernovodsky-Abdulinsky, 13 — Kazansky-Kazhimsky (Vyatsko-Kazhimsky); depressions: 14 — Melekessky, 15 — Buzuluksky, 16 — Prikaspiisky, 17 — Kamsko-Bel’sky; 18 — Pechoro-Kolvinsky Rift.

Numbers in the circles are the aulacogens: 1 — Srednerussky system of aulacogens (1-1 — Soligalichsky, 1-2 — Krestetsky), 2 — Podmoskovny, 3 — Kaltasinsky; 4 — Kamsko-Bel’sky trough; troughs in the internal parts of the platform: 5 — Ladozhsky with Pashsky Graben, 6 — North Botnichesky, 7 — South Botnichesky, 8 — Vozhe-Lachsky, 9 — Yulovo-Ishimsky Graben, 10 — Onezhsky Depression, 11 — Volyno-Orshansky Trough; troughs in the external parts of the platform: 12 — Volga-Urals, 13 — Prikaspiisky (RF?–PZ), 14 — Vislyansko-Dnestrovsky; 15 — Baltiisky Passive Margin, 16 — Pishsky Uplift, 17 — Podlyasko-Brestsky Depression; troughs: 18 — L’vovsko-Lyublinsky, 19 — Litovsko-Latviisky, 20 — Nizhnevolzhsky; 21 — Moskovsky Syneclise (MZ–KZ); anteclises: 22 — Volgo-Ural’sky, 23 — Voronezhsky; 24 — Pripyatsky-Dono-Mangyshlaksky Palaeozoic system of rifts, 25 — Dneprovsky-Donetsky rift trough; monoclises: 26 — Volgo-Kamsky, 27 — Volyno-Podol’sky; syneclises: 28 — Pol’sko-Litovsky, 29 — Ukrainsky, 30 — Prikaspiisky (MZ–KZ); depressions: 31 — Moskovsky (PZ), 32 — Sysol’sky and Verkhnekamsky; troughs: 33 — Ul’yanovsko-Saratovsky, 34 — Prichernomorsky, 35 — Preddobrudzhinsky, 36 — Predkarpatsky Foredeep (outer zone), 37 — Central Belorussky Saddle, 38 — Kuloisky Uplift; 39 — Voronezhsko-Stavropol’sky Arch, 40 — Tatarsko-Bashkirsky Arch, 41 — Ukrainsky Shield, 42 — Belorussky Arch, 43 — Datsko-Pol’sky Trough, 44 — Keletsko-Stanislavsky High, 45 — North Ust’yurtsky Trough, 46 — Novouzensky Trough, 47 — Karatonsky Trough, 48 — Promyslovsky Trough, 49 — South Mangyshlaksky Trough, 50 — Srensekaspiisky Anteclise, 51 — Kara-Bogazsky Arch, 52 — Zakavkazsko-Yuzhno-Kaspiisky intermontaine space, 53 — Somkheto-Kafansky Trough, 54 — Anatoliisko-Iransky intermontaine space, 55 — Dobrudzhinsko-Tarkhankutsky High, 56 — Krymsko-Kavkazsky Trough, 57 — Timansky Anteclise, 58 — Baltiisky Trough, 59 — Embinsko-Sagizsky Trough, 60 — Stavropol’sky Arch, 61 — Pechorsky Syneclise, 62 — Datsky Trough, 63 — Cheshsko-Silezsky Arch, 64 —

Усл. обозначения к рис. 2, окончание

Legend for Fig. 2, end.

Transil’vano-Moldavsky High, 65 — Khanty-Mansiisky Syneclise, 66 — Lyapinsky Trough, 67 — North Sos’vinsky Arch, 68 — Voronezhsky Arch, 69 — Azovo-Donetsky High, 70 — Dono-Kaspiisky High, 71 — Kopetdagsky Trough, 72 — Buzachinsky High, 73 — Tersky Trough, 74 — Azovo-Kobansky Trough, 75 — Valakhsky Depression, 76 — Varandei-Adz’vinsky Rift.

Structures surrounding the East European Platform: А — West European Plate, Б — North Caucasus Platform (microcontinent), В — Ust’yurtsky microcontinent, Г — Karakumsky microcontinent, Д — Asean Ocean, Е — Protimano-Doural’sky Ocean, Ж — Timano-Pechorsky Plate, З — East Barentsevsky Platform, И — West Barentsevsky Platform, К — Tornquist Basin, Л — Paleoaziatsky (Skifsky) Ocean, М — Lomonosov Ocean, Н — Finnmarksky Ocean, О — Tornquist Ocean, Р — Ural’sky Ocean, С — Timano-Pechorsko-Ural’sky Orogen, Т — Yapetus Ocean, У — Arktichesko-Severo-Atlantichesky Orogen, Ф — Pechorsky Block of Barentsia, Х — Zaural’sky microcontinent, Ц — Krymsko-Kavkazsky Trough

Прикаспийской надрифтовых депрессий. В отличие от рифей-ранневендского поздневендский этап характеризуется распространением почти сплошного осадочного покрова (см. рис. 3 C). Морской бассейн протягивался от западных частей Московской синеклизы вдоль восточного края континента в пределы Прикаспийской впадины. В конце венда море во внутренней части платформы сохранилось лишь в центре Московской синеклизы (см. рис. 3 D).

Кембрий

Раннекембрийский этап образования осадочного чехла палеобассейнов связан с трансгрессией. Она охватила центральные части Московской и Прикаспийской надрифтовых депрессий. Раннекембрийская эпоха завершилась осушением территории и образованием кор выветривания (рис. 4 A).

В среднем – позднем кембрии произошли схождение плит и значительная перестройка структурного плана. Зауральский микроконтинент, существовавший внутри Прототимано-Доуральского палеоокеана, столкнулся с восточной окраиной Восточно-Европейского палеоконтинента. Вследствие этого образовалось складчатое сооружение, которое к ордовику было значительно пенепленизировано. В результате столкновения породы Актюбинской пассивной окраины были дислоцированы, образовав складчатую (восточную) и надвиговую (западную) зоны, разделенные швом столкновения плит.

Центральная часть Прикаспийской впадины на данном этапе, по-видимому, представляла собой крупную надрифтовую депрессию, ограниченную на юге Устюртским микроконтинентом, который, приблизившись к Восточно-Европейскому палеоконтиненту, столкнулся с ним. В результате досреднекем-брийский осадочный чехол здесь был деформирован, образовав складчатое основание либо переходный комплекс.

К началу среднекембрийской эпохи сформировались две крупные надрифтовые депрессии: Московская и Прикаспийская, разделенные сушей в пределах Украинского, Воронежского и Волго-Камского щитов. Относительно длительный континентальный перерыв вызвал значительную нивелировку рельефа суши. Структурный план территории определялся интенсивным погружением западных и южных районов палеоконтинента. В это время площадь

восточной части окраины палеоконтинента сильно увеличилась за счет присоединения к нему Зауральского палеомикроконтинента (см. рис. 4 B).

Ордовик – силур

В ордовике мелководный морской бассейн существовал на территории внутренней зоны Балтийской пассивной окраины и Московской надрифтовой депрессии, где накапливались преимущественно карбонатные осадки мощностью до 700 м.

В восточной части Восточно-Европейского палеоконтинента в пределах узкой зоны, прослеживающейся с севера на юг, в раннем ордовике в условиях аллювиальной равнины формировалась мощная толща красноцветных грубообломочных пород тре-мадокского яруса (рис. 5 A). В раннем ордовике от восточной окраины Восточно-Европейского континента отодвинулся Зауральский микроконтинент. Расхождение Зауральского палеомикроконтинента и Восточно-Европейского палеоконтинента сопровождалось образованием океанической коры и формированием нового более молодого Уральского океана.

В среднем ордовике на границе Восточно-Европейского палеоконтинента и Уральского океана возникла Губерлинская вулканическая островная дуга (Южный Урал). К западу от Губерлинской дуги располагалось окраинное море, в пределах которого накапливались терригенно-вулканогенные породы. Уральский палеоокеан в среднем ордовике продолжал расширяться. Предполагается, что ось спредин-га находилась в центре палеоокеана. На границе Прикаспийского региона и Устюртского микроконтинента в среднем ордовике возникло сводовое поднятие, в пределах которого усилия растяжения привели к разрыву коры и обрушению центральной части свода с образованием Эмбинской рифтовой зоны. На месте последней возник Устюртский пролив Уральского палеоокеана. На востоке и юго-западе Восточно-Европейского палеоконтинента в среднем ордовике продолжалось осадконакопление в условиях пассивной окраины.

В среднем – позднем ордовике в шельфовой зоне Восточно-Европейского палеоконтинента терригенное осадконакопление сменилось карбонатным (см. рис. 5 B). В восточной глубоководной зоне упомянутого континента происходило формирование вулканогенно-базальтового комплекса и терригенных

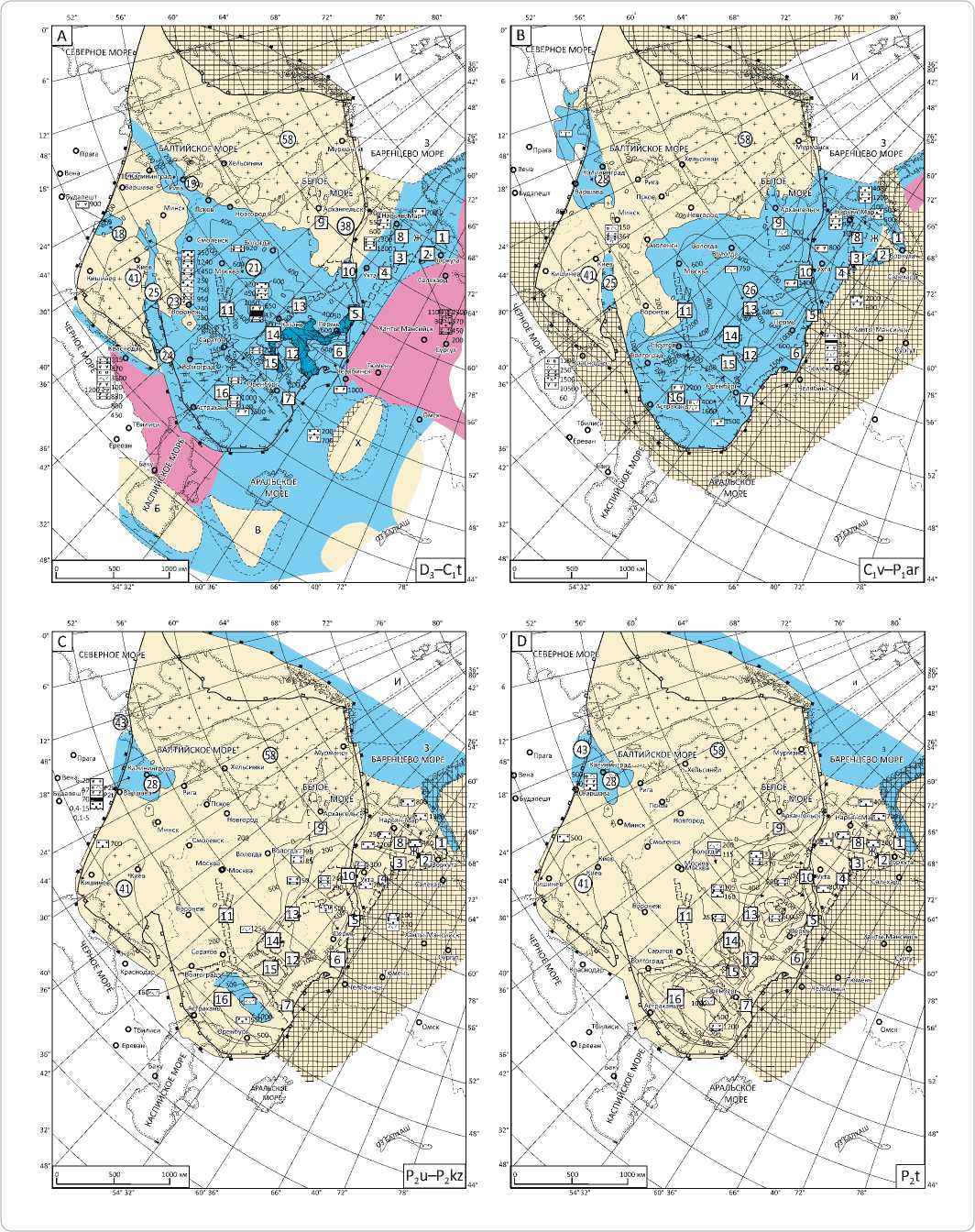

Рис. 3. Схемы строения осадочного чехла палеобассейнов Восточно-Европейской платформы (V)

Fig. 3. Structural scheme of the paleobasins sedimentary cover in the East European Platform (V)

Усл. обозначения к рис. 3

Legend for Fig. 3

Этапы формирования: бассейнов пассивных окраин по периферии Восточно-Европейского и Казахского континентов: A — V11, B — V12; бассейнов пассивных окраин Восточно-Европейского и Казахского континентов, образования надрифтовых депрессий внутри континента: C — V21, D — V22.

Усл. обозначения см. на рис. 2

Stages of formation: basins around the periphery of the passive margins of the East European and Kazakhsky continents A — V11, B — V12; basins of the passive margins of the East European and Kazakhsky continents, formation of the above-rift depressions inside the continent: C — V 2 1, D — V 2 2.

For Legend see Fig. 2

Рис. 4. Схемы строения палеобассейнов Восточно-Европейской платформы (Є)

Fig. 4. Structural scheme of paleobasins in the East European Platform (Є)

52° 56" 60" 64" 68" 72° 76° 80" 52" 56° 60° 64° 68° 72° 76° 80"

Этапы: A — формирования надрифтовых депрессий на северо-западе палеоконтинента (Є1), B — cтолкновения Восточно-Европейского континента с Баренцевским, Зауральским, Устюртским, Северо-Кавказским микроконтинентами (Є1t–Є2).

Усл. обозначения см. на рис. 2

Stages: A — formation of the above-rift depressions in the north-west of the paleocontinent (Є1), B — collisions of East European continent with the Barentsevsky, Zaural’sly, Ust’yurtsky, North Kavkazsky microcontinents (Є1t–Є2).

For Legend see Fig. 2

образований. Таким образом, в предуральской части Восточно-Европейского палеоконтинента в ордовике могут быть выделены следующие геоморфологические зоны пассивной окраины: аллювиальная равнина, континентальный шельф, континентальный склон и его подножие, океаническое ложе. В пределах Губерлинской островной дуги Уральского палеоокеана в ордовикский период накапливались продукты толеитового и известково-щелочного вулканизма: базальты, андезиты, дациты, андезитодациты, а в пределах окраинного моря — терригенно-вулкано-

генные образования, представленные мелководными песчано-глинистыми отложениями и щелочными оливиновыми базальтами. На территории современных Прикаспийской впадины и Устюрта в ордовике существовал мелководный эпиконтинентальный палеобассейн, в котором накапливались терригенные и терригенно-карбонатные осадки. Зауральский микроконтинент в ордовике представлял собой крупный остров, окаймленный терригенными осадками пассивной окраины.

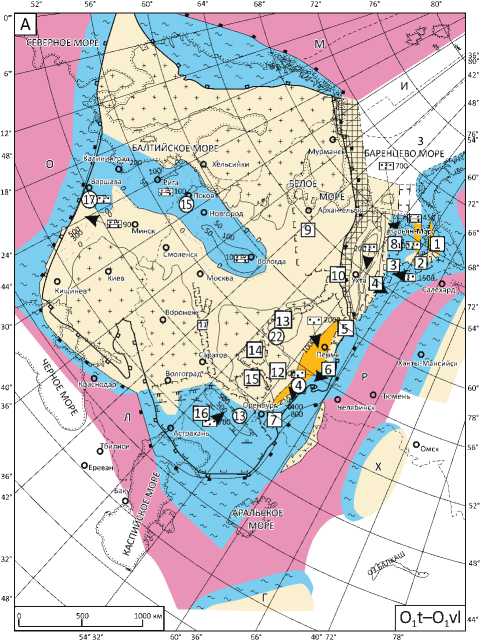

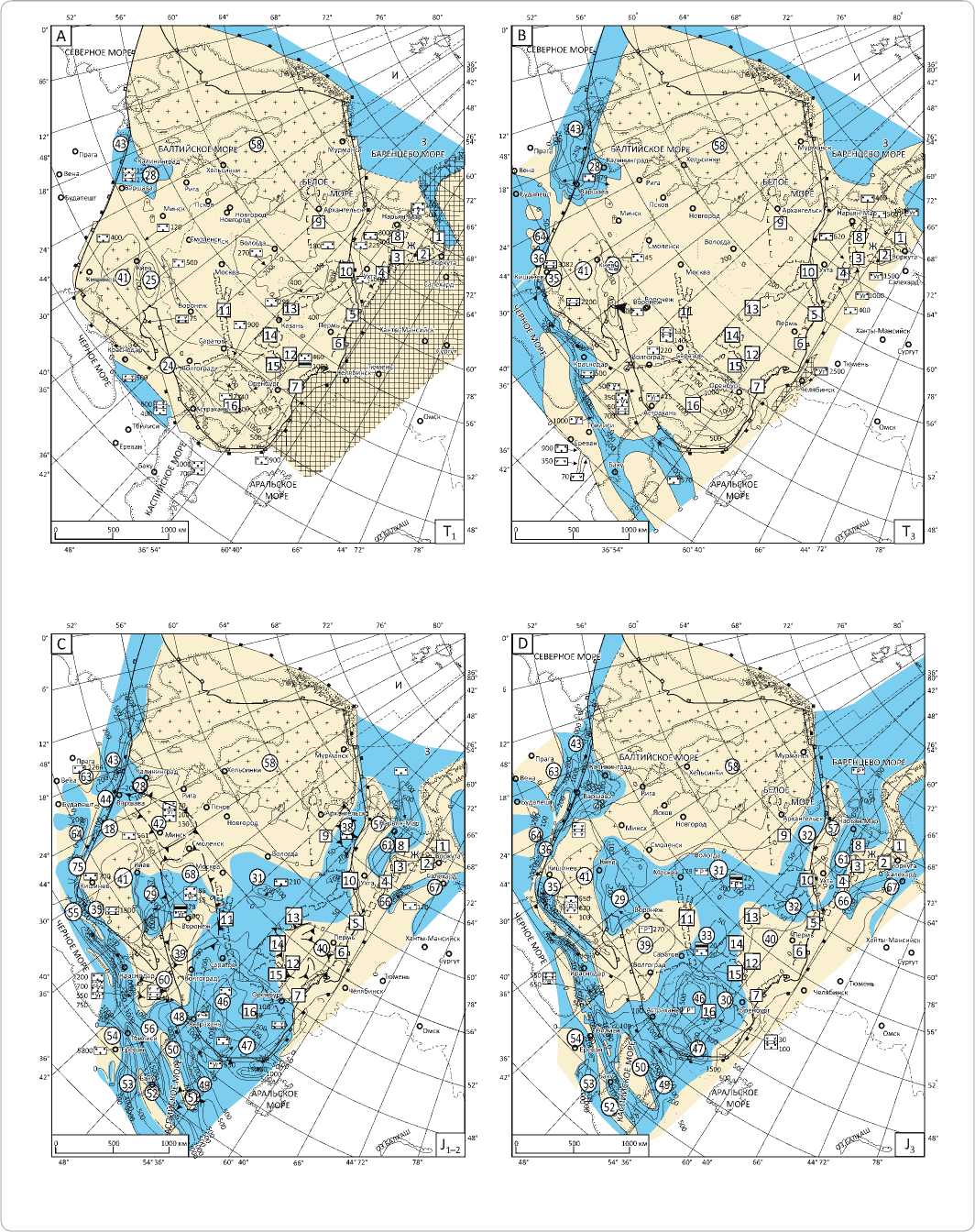

Рис. 5. Схемы строения палеобассейнов Восточно-Европейской платформы (O–S)

Fig. 5. Structural scheme of paleobasins in the East European Platform (O–S)

Этапы формирования: A — континентального рифтогенеза (до красноморской стадии) (О1t–O1vl), B — пассивной окраины ВосточноЕвропейского континента, рифтогенеза на Тимано-Печорском тафрогене (O1lt–S2p).

Усл. обозначения см. на рис. 2

Stages of formation: A — continental rifting (up to Krasnomorsky Stage) (О1t–O1vl), B — passive margin of the East European continent, rifting on the Timano-Pechorsky taphrogen (O1lt–S2p).

For Legend see Fig. 2

Силур – девон

В силуре – раннем девоне южная часть Восточно-Европейского палеоконтинента имела достаточно сложное тектоническое строение. Структурный план здесь определялся погружением южных и восточных районов. В прогибание были вовлечены и центральные участки Московской надрифтовой депрессии. Северная и южная области седиментации разделялись обширной сушей Украинского, Воронежского щитов и Волго-Камского выступа. Территория Прикаспийской впадины в силуре представляла собой мелководный бассейн, где шло накопление в основном терригенных осадков (рис. 6 A, B).

Расширение акватории Уральского палеоокеана происходило в основном в силуре , и расстояние между Зауральским микроконтинентом и Восточно-Европейским континентом значительно увеличивалось. На севере Восточно-Европейского палеоконтинента в это время происходили коллизионные процессы крупного масштаба: сокращение коры в скандинавских каледонидах оценивается в 300–350 км [16].

По мере того как Уральский палеоокеан расширялся, происходило сокращение остаточного бассейна Доуральского палеоокеана за счет его поглощения Казахским палеоконтинентом. Кроме срединно-океанического хребта, раскрытие территории в силурийский период шло и в тылу Губерлинской островной дуги. В результате образовался достаточно широкий окраинный морской бассейн. Раскрытию окраинного бассейна в позднем ордовике предшествовал рифтинг. В результате рифтинга Губерлинская дуга расчленилась: одна ее часть осталась припаянной к континенту, другая дрейфовала в сторону раскрывающегося палеоокеана. Вследствие этого возникла новая островная дуга — Сакмарская.

На южной периферии Прикаспийской впадины в ордовике проявился рифтогенез, который в силуре достиг красноморской стадии. В последующем, вплоть до турнейского века, вдоль Восточно-Европейского палеоконтинента формировались Эмбин-ская, а вдоль Устюртского палеомикроконтинента — Мынсуалмасская пассивные окраины. Между ними

Рис. 6. Схемы строения осадочного чехла палеобассейнов Восточно-Европейской платформы (S–D)

Fig. 6. Structural schemes of sedimentary cover of paleobasins within the East European Platform (S–D)

Усл. обозначения к рис. 6

Legend for Fig. 6

Этапы формирования: A — пассивной окраины Восточно-Европейского континента на востоке и коллизии Лаврентии и Балтики (основная эпоха деформаций и метаморфизма скандинавских и польско-германских каледонид) на севере и западе, преобладание рифтогенеза на Тимано-Печорском тафрогене (S2p–D1d); B — пассивной окраины Восточно-Европейского континента, преобладание рифтогенеза на Тимано-Печорском тафрогене (D1d); С — пестроцветной континентальной формации на западе и юге платформы (D1km–D2ef); D — пассивных окраин, трансгрессии, рифтогенеза (D2ef–D2gv).

Усл. обозначения см. на рис. 2

Stages of formation: A — passive margin of the East European continent in the East and collision of Lavrentia and Baltic (main epoch of deformations and metamorphism of Scandinavian and Polsko-Germansky Caledonides) in the north and the west, predominance of rifting on the Timano-Pechorsky taphrogen (S2p–D1d); B — passive margin of the East European continent, predominance of rifting on the Timano-Pechorsky taphrogen (D1d); С — variegated continental formation in the west and the south of the platform (D1km–D2ef); D — passive margins, transgression, rifting (D2ef–D2gv).

For Legend see Fig. 2

возник Устюртский пролив Уральского палеоокеана, в пределах которого накапливались в основном глубоководные глинисто-кремнистые осадки. Одновременно с этим проявлялся базальтовый вулканизм. На востоке Прикаспия, в пределах пассивной окраины Восточно-Европейского палеоконтинента и Уральского палеоокеана, в раннем и среднем девоне зарождались и отмирали островные дуги.

Следующий этап развития Восточно-Европейской платформы — ранний – средний девон (ранний эйфель) — связан с вовлечением в прогибание обширных территорий Восточно-Европейского палеоконтинента. В это время сократились размеры областей размыва, которые в виде обособленных участков сохранились лишь в центральной части платформы и в пределах современных Башкирского, Кзылджарско-го сводов и Эмбинского поднятия. В целом рассматриваемый этап характеризуется распространением почти сплошного осадочного покрова. В пределах Прикаспийской впадины продолжал существовать мелководный морской бассейн, где накапливались терригенные осадки.

На вторую половину раннего девона и начало среднего девона (раннеэйфельский век) приходятся заложение в Уральском палеоокеане Ирендык-ской и Магнитогорской островных дуг и надвигание части силурийской океанической коры на край Восточно-Европейского палеоконтинента [4, 13]. Надвинутой на край палеоконтинента оказалась и Сакмарская островная дуга вместе с ее океаническим подножием. Вследствие этого вдоль зоны столкновения образовался ороген столкновения плит, отделенный от платформы предорогенным (краевым) прогибом. Вблизи горной системы накапливались грубообломочные образования, а в предорогенном прогибе — карбонатно-терригенные осадки. В ран-недевон-эйфельское время широко распространена континентальная пестроцветная гравийно-песчаная толща (D1km–D2ef). Она прослеживается в пределах Балтийской и Московской синеклиз, Латвийской седловины, Львовского прогиба, Днепровско-Донецкой, Верхнекамской впадин (см. рис. 6 C).

В среднем девоне (позднеэйфельско-живетское время) на Восточно-Европейской платформе происходила обширная трансгрессия, причем максималь- ное распространение она получила в живетском веке, когда море покрыло большую часть ее территории.

В центральной части бассейна существовали аридные условия и накапливались гипс, каменная соль, доломиты. В других районах преобладало терригенное и терригенно-карбонатное осадконакопление с широким развитием красноцветных континентальных и прибрежных образований [5]. В позднеэйфельско-живетское время после длительного перерыва возобновилось осадконакопление в пределах Припятско-Днепровско-Донецкого грабена. В это время здесь накопилась мощная толща переслаивающихся известняков, мергелей, алевролитов и глин, местами с включениями углей. На востоке платформы в пределах шельфовой зоны формировались терригенно-карбонатные комплексы с рифогенными фациями.

В позднеэйфельско-живетское время на Южном Урале накапливались глинисто-кремнистые осадки. Одновременно начал проявляться базальтовый вулканизм с образованием океанической коры. Здесь по-прежнему продолжали развиваться Ирендыкская и Магнитогорская островные дуги. Зауральский микроконтинент вместе с океанической корой вновь начали движение в сторону восточного края Восточно-Европейского континента. Наряду с этим происходило как раскрытие территории в тылу Ирендык-ской островной дуги с образованием окраинного Актюбинского моря, так и сближение Ирендыкской и Магнитогорской дуг [4, 14].

На юге Прикаспийской впадины за счет отодвигания Устюртского микроконтинента продолжал расширяться Устюртский пролив Уральского палеоокеана, в котором накапливались глинисто-кремнистые и вулканогенные образования. В начале среднего девона в пределах Прикаспийской впадины на месте рифейских авлакогенов, по-видимому, заложились линейные грабены, заполняющиеся осадочными и вулканогенными образованиями: Аралсорский, Кзылджарский и Центрально-Прикаспийский рифты. Последний, видимо, являлся основной зоной раздвигов в пределах Восточно-Европейского палеоконтинента, что обусловило отрыв от него Гурьевского палеомикроконтинента, а два первых служили трансформными ограничениями палеомикроконтинента.

В начальную стадию накопления глинисто-кар-бонатной толщи (эйфельский век) теплое море с богатой фауной проникло на платформу со стороны Уральского океана. В старооскольское время были втянуты в погружение южные склоны Волго-Уральской антеклизы, море проникло в зарождающийся Казанско-Кажимский прогиб, обособив выступы фундамента Волго-Уральской антеклизы (см. рис. 6 D).

Начавшееся в среднем девоне погружение Восточно-Европейского континента продолжалось с разной интенсивностью вплоть до конца турнейского века . Широкое развитие трансгрессии (дальнейшее расширение морского бассейна) захватило всю рассматриваемую территорию. В пределах Камско-Кинельской системы прогибов, Казанско-Кажимского и Радаевского прогибов в условиях некомпенсированного прогибания отложилась толща тонкослоистых темноокрашенных битуминозных известняков, обогащенных ОВ. На границах мелководных и глубоководных зон неоднократно возникали и длительно развивались органогенные водорослевые постройки. В краевых частях Камско-Кинельской системы прогибов они протягивались на сотни километров при ширине до 20 км. В Припятском прогибе накапливались сульфатно-карбонатные осадки, а в Днепровско-Донецком грабене — терригенно-карбонатные, галогенные, а также эффузивные и пирокластические породы.

Предполагается, что в Днепровском и Донецком палеобассейнах главная фаза рифтинга пришлась на поздний девон, а в карбоне эти бассейны испытали крупномасштабное погружение без значительного разломообразования [17]. При этом южнее, вдоль южного края Восточно-Европейской платформы, в карбоне – перми формировался ороген и, вероятно, южная часть платформы испытала деформацию сжатия. Если существовал широкий рифтовый бассейн, то во время регионального сжатия литосфера могла вдавливаться вниз, что и вызвало крупномасштабное погружение бассейна.

Прикаспийская впадина в среднем – позднем девоне, вероятно, была рифтовым палеобассейном [4, 17]. В позднем девоне (D3f) – карбоне – перми восточнее и южнее Прикаспийской впадины формировались орогены столкновения плит. Прикаспийский бассейн стал форландовым бассейном этих орогенов типа широкого предорогенного прогиба. По-види-мому, Прикаспий в это время находился в состоянии сжатия. Можно предполагать, что значительное каменноугольно-пермское погружение Прикаспийского бассейна было вызвано синкомпрессионным вдавливанием его литосферы вниз [4, 13].

Девон – пермь

В позднем девоне – раннем карбоне раскрытие Центрально-Прикаспийского рифта достигло красноморской стадии, образовался узкий глубокий залив Уральского палеоокеана, который отделил Гурьевский палеомикроконтинент от Восточно-Европейского континента. На периферии последнего в зоне отрыва образовались Карачаганакская, а на краю Гурьевского микроконтинента — Биикжальская пассивные окраины, в пределах которых накапливались карбонатные и глинисто-кремнистые осадки. С востока и запада микроконтинент ограничивался Аралсорской и Кзылджарской трансформными окраинами. В пределах Центрально-Прикаспийского рифта, вероятно, отлагалась мощная осадочно-вулканогенная толща, сложенная кремнисто-глинистыми образованиями и базальтами с подчиненными прослоями карбонатных пород. Предполагается, что рассматриваемая структура формировалась на начальном этапе (поздний девон – средний визе) в условиях расхождения, а с позднего визе и до ранней перми — в условиях схождения плит.

На Южном Урале при продолжающемся сближении Восточно-Европейского и Казахского континентов произошло столкновение Ирендыкской и Магнитогорской островных дуг, в результате чего Ирендыкская дуга частично перекрыла Магнитогорскую, а затем, вследствие надвигания Магнитогорской дуги на Зауральский микроконтинент, в его западной части сформировалось горно-складчатое сооружение.

Ороген столкновения Магнитогорской островной дуги с Зауральским палеомикроконтинетом интенсивно разрушался, а материал разрушения заполнял окраинное море, где в позднем девоне – раннем карбоне накопилась толща терригенных осадков зи-лаирской свиты.

Верхний девон – нижний карбон (турне) в пределах Восточно-Европейской платформы представлен терригенно-карбонатными отложениями. Граница развития различных типов разрезов формации проходит по западному краю зоны погружений, выраженной Казанско-Кажимским и Доно-Медведицким прогибами (рис. 7 A).

К концу раннего карбона океаническая кора Уральского океана была полностью поглощена и началось непосредственное столкновение Восточно-Европейского континента с Зауральским палеомикроконтинентом. В результате этой коллизии на Южном Урале практически не осталось океанического пространства между Зауральским микроконтинентом и Восточно-Европейским континентом, но оно сохранилось между Зауральским микроконтинентом и Казахским континентом.

В визейском веке морской бассейн существовал почти на всей территории Восточно-Европейского континента, за исключением сводовых частей Воронежского массива, Эмбинского поднятия и современных Мугоджар, которые являлись областями размыва.

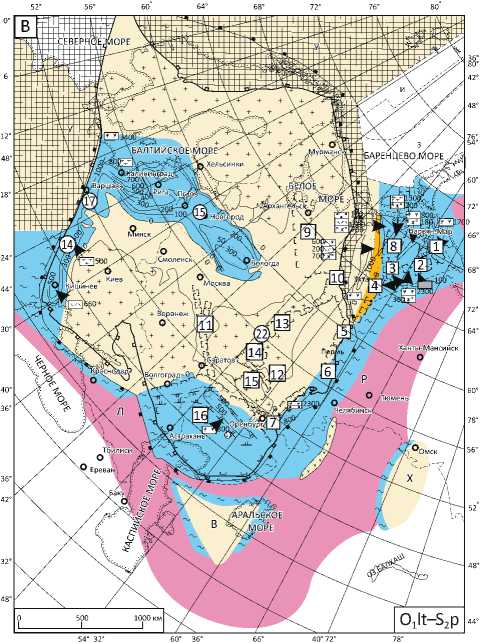

Рис. 7. Схемы строения осадочного чехла палеобассейнов Восточно-Европейской платформы (D–P) Fig. 7. Structural schemes of sedimentary cover of paleobasins within the East European Platform (D–P)

Усл. обозначения к рис. 7

Legend for Fig. 7

Этапы: A — формирования Центрально-Прикаспийского рифта, пассивных окраин платформы (Биикжальской, Карачаганакской), Камско-Кинельской зоны некомпенсированного прогибания (D3–C1t); B — сокращения Уральского океана за счет столкновения островных дуг с Восточно-Европейским палеоконтинентом (C1v–P1ar); С — регрессии и образования сульфатно-карбонатных соленосных, терригенных красноцветных толщ (P2u–P2kz); D — воздымания платформы, континентального осадконакопления (P2t).

Усл. обозначения см. на рис. 2

Stages: A — formation of Central Prikaspiisky Rift, passive margins of the platform (Biikzhal’sky, Karachaganaksky), Kamsko-Kinel’sky zone of starved downwarping (D3–C1t); B — shrinkage of the Urals Ocean resulting from the collision of island arches with the East European paleocontinent (C1v–P1ar); С — regression and formation of sulphate-carbonate salt-bearing terrigenous red-coloured sequences (P2u–P2kz); D — platform upwarping, continental sedimentation (P2t).

For Legend see Fig. 2

На протяжении визейского века происходило сближение Казахского континента и окраины Восточно-Европейского палеоконтинента, к которой оказались припаянными Зауральский палеомикроконтинент с Магнитогорской островной дугой.

К середине визейского века Гурьевский, Устюртский и Зауральский палеомикроконтиненты (последний совместно с Магнитогорской островной дугой) соединились. Структуры их пассивных окраин были трансформированы, вследствие чего образовались протяженные поднятия, осложненные надвигами. Несколько позже, в позднем визе, к Устюртскому палеомикроконтиненту приблизился Каракумский палеомикроконтинент. В результате их столкновения Центрально-Устюртская пассивная окраина соединилась с микроконтинентами и образовались Мангышлакско-Центрально-Устюртская гряда и зона надвигов. В конце тульского времени визейского века началась трансгрессия моря на платформу со стороны Уральского океана, а уже в алексинское время оно заняло значительную часть ее территории. С этой трансгрессией связано накопление в палеобассейне мощной морской известняковой толщи.

В визейский век произошла смена фаций. Бокситово-угленосные толщи платформы сменились прибрежными и прибрежно-морскими отложениями (см. рис. 7 B). Урал являлся основным источником сноса осадочного материала.

В ранней перми в пределах Восточно-Европейского палеоконтинента продолжал существовать обширный, но мелководный палеобассейн, в последующем его размеры постепенно сокращались. На большей его части море имело повышенную соленость, вследствие чего осаждались доломитовые илы, гипс, соли. К северу и северо-востоку соленость воды снижалась и здесь отлагался карбонатно-терригенный комплекс. Особенно мощное соленакопление происходило в Прикаспийской впадине. Последняя узким проливом соединялась с Днепровско-Донецкой впадиной, где также осаждались сульфаты и соли большой мощности.

В раннепермское время произошло столкновение Восточно-Европейского палеоконтинента с Казахским континентом и Туранским микрокон-

тинентом, сопровождавшееся вздыманием всей территории и формированием горно-складчатого орогена столкновения плит. Это обусловило образование многочисленных шарьяжей на его периферии. Перед фронтом горного пояса возникла депрессия, заполнявшаяся флишеподобными осадками за счет привноса обломочного материала с растущих Уральских гор. На юго-западе в среднем карбоне – перми к Устюртско-Гурьевскому палеомикроконтиненту приблизился Северо-Кавказский и, очевидно, в раннепермскую эпоху произошло их столкновение [4, 14].

Таким образом, в результате указанного столкновения к началу кунгурского века завершилось формирование южного и юго-восточного полуколец горно-складчатого обрамления Прикаспийской впадины. Орогены здесь отгородили впадину от закрывающегося Уральского палеоокеана. Это способствовало интенсивному соленакоплению во впадине в кунгурский век.

Начало позднепермской эпохи ознаменовалось существенной перестройкой структурного плана большей части территории платформы и палеобассейнов в ее пределах. После перерыва в осадконакоплении началось накопление лагунно-континентальной и лагунно-морской толщ (см. рис. 7 С).

Начало общего погружения западных районов платформы в поздней перми вызвало проникновение в эти районы морской трансгрессии, которая началась после перерыва в осадконакоплении, длившегося со второй половины раннепермской эпохи до начала уфимского века. Конец пермского периода (татарский век) явился этапом воздымания платформы и континентального осадконакопления в палеобассейнах (см. рис. 7 D).

Триас – юра

В раннем триасе широко развита континентальная пестроцветная терригенная толща в пределах Московской синеклизы, Днепровско-Донецкой и Прикаспийской впадин (рис. 8 A).

К началу накопления континентальной пестроцветной толщи в раннем триасе большая часть территории платформы представляла собой области размыва. На юге к их числу относятся Днепров-

Рис. 8. Схемы строения осадочного чехла палеобассейнов Восточно-Европейской платформы (T–J) Fig. 8. Structural schemes of sedimentary cover of paleobasins within the East European Platform (T–J)

Усл. обозначения к рис. 8

Legend for Fig. 8

Этапы: A — континентального осадконакопления (Т1); B — континентального осадконакопления на востоке платформы и проникновения моря на западе и юге (Т3); C — трансгрессии на западе и юге внутренних морей, в центре платформы (J1–2); D — трансгрессии и образования континентальной окраины на западе платформы (J3).

Усл. обозначения см. на рис. 2

Stages: A — continental sedimentation (Т1); B — continental sedimentation in the east of the platform and sea ingress in the west and the south (Т3); C — transgressions in the west and the south of the inland seas, in the centre of the platform (J1–2); D — transgressions and formation of continental margin in the west of the platform (J3).

For Legend see Fig. 2

ско-Донецкая и Прикаспийская впадины. На северо-востоке платформы накопление осадков происходило в отдельных изолированных пресноводных бассейнах, приуроченных к структурам, унаследовано развивавшимся в позднепермскую эпоху, например Мезенская и северная часть Московской синеклизы. В краевых частях этой области, а также в восточной половине Прикаспийской впадины в раннем триасе накапливались преимущественно аллювиально-пролювиальные отложения. Характер изменения мощности осадочных толщ свидетельствует о том, что отрицательные структуры, в которых шло осадконакопление, имели довольно большие размеры, сложные очертания и сравнительно сглаженные формы рельефа.

Палеогеодинамические реконструкции плит и литолого-фациальный анализ в рифей-раннетриасо-вое время показали значительные отличия построений авторов статьи от традиционных. Так, существенные изменения внесены в модели формирования и седиментационных обстановок палеобассейнов на восточной окраине Восточно-Европейского палеоконтинента, где начиная со среднего ордовика до среднего девона включительно возникали островные дуги с задуговыми палеобассейнами окраинных морей, в пределах которых накапливались нефтегазоперспективные терригенные образования. В среднем девоне – раннем карбоне здесь же формировались орогены столкновения островных дуг и палеомикроконтинентов с окраиной Восточно-Европейского палеоконтинента. В результате образовывались палеобассейны предорогенных прогибов с осадочными толщами (преимущественно терригенно-карбонат-ными), благоприятными для нефтегазообразования и нефтегазонакопления [4, 6, 14]. Существенно изменились представления о седиментационной обстановке в пределах палеобассейнов Прикаспийской впадины. Здесь в позднем девоне – раннем карбоне произошло раскрытие Центрально-Прикаспийского рифта с образованием глубоководного залива Уральского палеоокеана, на периферии которого формировались пассивные окраины, образовавшие самостоятельные палеобассейны. В их пределах накапливались мощные толщи карбонатно-терригенных образований, а в зоне рифта прогнозируются глубоководные кремнисто-глинистые породы с базальтами и редкими включениями карбонатных пород.

Помимо этого, построения авторов статьи значительно изменили представления о размещении очагов генерации, направлениях миграции УВ, что существенно влияет на оценку перспектив нефтегазоносности в пределах палеобассейнов ВосточноЕвропейского палеоконтинента. Это позволило оценить ресурсы УВ, количество которых выросло примерно на 12 % [7].

В соответствии с плитотектонической моделью развития Прикаспийской впадины и ее обрамления можно сказать, что формирование верхнепалеозойского осадочного чехла происходило в нескольких гео-динамических обстановках: пассивных, трансформных континентальных палеоокраин, палеорифтовых зон, надрифтовых прогибов, орогенов столкновения плит и т. д.

В палеобассейнах пассивных окраин (ВолгоУральском, Тимано-Печорском, Прикаспийском) накапливались мощные карбонатные и терригенные нефтегазоматеринские толщи. Наиболее высоким генерационным потенциалом обладают отложения девона – нижней перми Карачаганакской, Биикжальской, Эмбинской, Актюбинской и других пассивных окраин, накопившиеся в пределах пале-оконтинентальных склонов, зон некомпенсированного осадконакопления на шельфе, а также породы Центрально-Прикаспийского рифта, формировавшиеся в глубоководных условиях [7, 15].

Следует подчеркнуть, что становление палеобассейнов в западной и восточной частях ВосточноЕвропейской платформы происходило по-разному. Возрастные границы позднепалеозойского этапа геодинамической эволюции и образования палеобассейнов на западе платформы и на остальной ее территории различны. В западных областях он начинался в конце раннего девона (кемеровское время) и закончился в карбоне, тогда как в центральных и восточных — в среднем девоне (эйфель) и раннем триасе соответственно . Осадочный чехол перми и раннего триаса на большей части платформы залегает с крупным стратиграфическим перерывом и резким угловым несогласием на толщах девон-раннекамен-ноугольного возраста и более древних образованиях. Для западных частей платформы характерно накопление континентальной терригенной (Р1s–а), континентальной пестроцветной толщ.

В мезозое на фоне распада Пангеи, начиная с позднего триаса (см. рис. 8 B), структуры Восточно-Европейской платформы испытывают процессы изостазии на востоке, рифтогенеза — в центре, присоединения к ней палеомикроконтинентов — на юге, в пределах Северо-Кавказской платформы. В кайнозое процессы сжатия отмечены на западе платформы (Карпаты) [4, 14].

В пределах Восточно-Европейской платформы в среднетриасовую эпоху произошел перерыв в осадконакоплении палеобассейнов. Накопление осадочных толщ возобновилось в позднем триасе. Наиболее интенсивным оно было в палеобассейнах юго-востока платформы (см. рис. 8 A), где формировалась континентальная сероцветная песчано-глинистая толща (Т3). Режим изостазии в ранней – средней юре продолжился, и очаги позднетриасового прогибания в палеобассейнах расширились (см. рис. 8 С). Чехол (J1–2) представлен континентальной сероцветной угленосной песчано-глинистой толщей. В северо-западной части Донбасса в это время проявлялась вулканическая деятельность, что привело здесь к образованию вулканогенно-осадочной толщи.

В поздней юре произошло расширение трансгрессии. Море распространилось на платформу с севера из Арктического бассейна, со стороны западно-европейских бассейнов — через Польшу и Припятский прогиб и с юга — Кавказа. Морской бассейн в позднеюрскую эпоху занимал большую часть платформы. В палеобассейнах платформы к этому времени прекращается континентальное осадконакопление, накапливаются морские терригенно-кар-бонатные и лагунные пестроцветные отложения.

Морская терригенно-карбонатная толща (J3) включает прослои горючих сланцев. Она широко распространена в палеобассейнах платформы: Польско-Литовском, Вятско-Камском, Прикаспийском, Ульяновско-Саратовском (см. рис. 8 D).

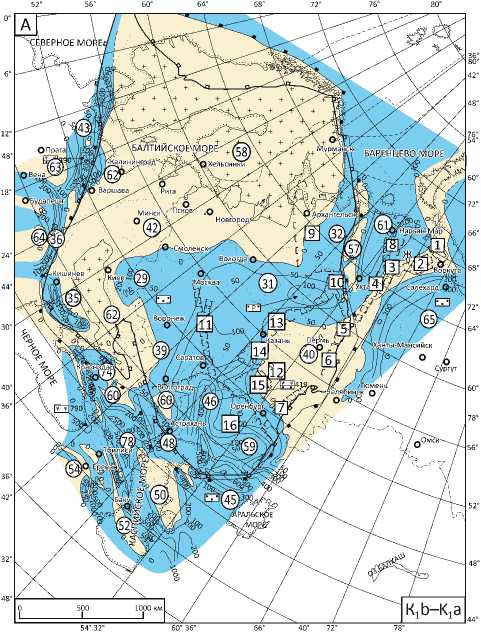

В позднекимериджское время (поздняя юра) произошло поднятие южной части платформы, что связано с предтитонским столкновением плит в районе Кавказа. Морской режим осадконакопления в палеобассейнах сменился здесь лагунно-континентальным. В ряде палеобассейнов унаследованное погружение позднеюрских прогибов продолжалось и в меловое время (рис. 9).

Мел

В позднемеловое время расширение морской трансгрессии отмечено для палеобассейнов южной части платформы. Оно связано с активизацией тектонических движений в пределах Кавказского орогена. В это время в палеобассейнах накапливались морские толщи.

Глауконитово-кварцевая толща сохранилась от размыва только на восточном борту Прикаспийской впадины. После незначительного перерыва, продолжавшегося в течение маастрихт-датского времени, в палеобассейнах платформы началась новая трансгрессия. Она захватила значительно меньшую площадь, чем позднемеловая. В результате этой трансгрессии осадочный чехол палеобассейнов представлен в нижней части преимущественно карбонатными породами, а верхней — терригенными.

Заключение

Основные этапы формирования осадочного чехла палеобассейнов Восточно-Европейского палеоконтинента обусловлены следующими геоди-намическими обстановками: рифтогенезом (RF1–2); образованием надрифтовых депрессий, пассивных континентальных окраин (V); формированием орогенов столкновения плит, инверсией в палеобассейнах (Є); рифтогенезом и пассивными континентальными окраи нами (О–S); пассивными окраинами (D12–C1); орогенами столкновения плит, инверсией (С2–T1); изостазией, расчленением палеобассейнов на блоки (Т3–КZ).

В результате рассмотренной геодинамической эволюции был сформирован осадочный чехол палеобассейнов Восточно-Европейского палеоконтинента, явившийся основой современных Волго-Уральского, Прикаспийского, Тимано-Печорского, Балтийского, Донецко-Припятского, Предкавказского НГБ и Московского, Мезенского потенциальных НГБ. Их перспективы нефтегазоносности описаны в многочисленных работах, в том числе в [1, 3, 6-9, 13–15]. Добавим лишь, что модели строения палеобассейнов, базирующиеся на реконструкции геодинамического развития и анализе поэтапного плитотектонического строения, позволили по-новому оценить направление латеральной региональной и зональной миграции, масштабы нефтегазообразования в бассейнах Волго-Уральского НГБ, положение эпигенетично-нефтегазоносных комплексов в разрезе и плане, роль континентальных и океанических рифтов, генетическое соотношение газовых и жидких УВ, ряд других факторов, необходимых для переоценки ресурсов рассмотренных бассейнов [7, 15]. Зональная миграция сыграла решающую роль в перемещении нефти и формировании залежей в палеозойских отложениях палеобассейнов Волго-Уральского НГБ. При этом она связана в основном с Камско-Кинельской системой прогибов.

Основные процессы зональной латеральной миграции УВ Волго-Уральского НГБ, приведшие к их скоплениям, происходили в эйфельско-поздне-пермское время. В этот период были сформированы основные плитотектонические элементы палеосуббассейнов. В мезозой-кайнозойское время здесь преобладали процессы изостазии, расчленения ранее сформированных структур на серию блоков, преобладания вертикальных разломов. Основные пути перемещения УВ в это время связаны главным образом с разломами, что приводило к переформи-

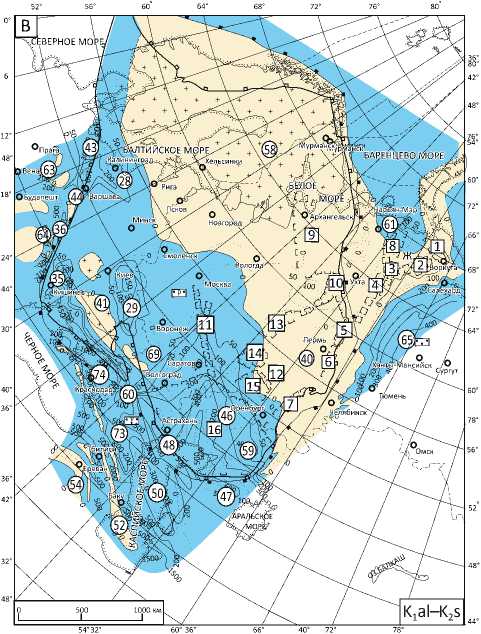

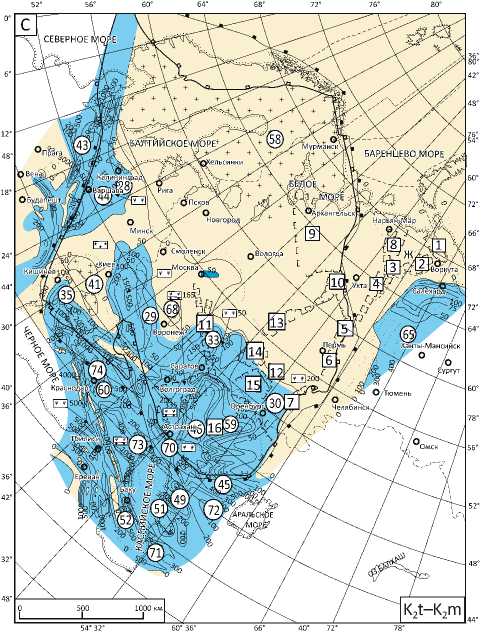

Рис. 9. Схемы строения осадочного чехла палеобассейнов Восточно-Европейской платформы (К)

Fig. 9. Structural scheme of the paleobasins sedimentary cover in the East European Platform (К)

Этапы: A — трансгрессии (К1b–K1a), B (K1al–K2s), C (K2t–K2m) — трансгрессии и морского осадконакопления в южной половине платформы.

Усл. обозначения см. на рис. 2

Stages: A — transgression (К1b–K1a), B (K1al–K2s), C (K2t–K2m) — transgression and marine sedimentation in the southern half of the platform.

For Legend see Fig. 2

рованию залежей УВ, а в отдельных случаях к их разрушению.

Итогом анализа явились расчеты эмиграции нефти и газа, выполненные с учетом геодинамиче-ских критериев. Сравнение полученных результатов с прогнозной оценкой геологических ресурсов УВ (на 01.01.2009 г.), выполненной на основе традиционного принципа нефтегазогеологического районирования, показало, что объем аккумулированных УВ ВолгоУральского НГБ превышает подсчитанные геологи-

ческие ресурсы по нефти на 6,5 %, по газу — на 14 %. При этом по некоторым нефтегазоносным суббассейнам, из-за невозможности определения масштаба тектонического перекрытия автохтонного комплекса надвигами, величина аккумуляции УВ принята в соответствии с количественной оценкой ресурсов на 01.01.2009 г. Это означает, что изучение зоны перекрытия в будущем может привести к еще большему увеличению геологических ресурсов Волго-Уральского НГБ по сравнению с указанными выше.

Список литературы Геодинамические условия формирования осадочного чехла палеобассейнов Восточно-Европейского палеоконтинента

- Богданов Н.А., Хаин В.Е., Розен О.М., Шипилов Э.В., Верниковский В.А., Драчев С.С., Костюченко С.Л., Кузьмичев А.Б., Секретов С.Б. Объяснительная записка к тектонической карте морей Карского, Лаптевых и севера Западной Сибири (масштаб 1: 2 500 000). - М.: Изд-во Института литосферы окраинных и внутренних морей РАН, 1998. - 127 с.

- Геотраверс «Гранит»: Восточно-Европейская платформа — Урал — Западная Сибирь (строение Земной коры по результатам комплексных геолого-геофизических исследований) / Под ред. С.Н. Кашубина. - Екатеринбург: ФГУГП Баженовская геофизическая экспедиция, 2002. - 312 с.

- Дикенштейн Г.Х., Максимов С.П., Иванова Т.Д. Тектоника нефтегазоносных провинций и областей СССР. - М.: Недра, 1982. - 223 с.

- ЗоненшайнЛ.П., Кузьмин М.И., НатаповЛ.М. Тектоника литосферных плит территории СССР: в 2 кн. - М: Недра, 1990. - 666 с.

- Иголкина Н.С., Кирилов В.П., Кочин Г.Г., Кривская Т.Ю., Якобсон К.Э., Быкова И.И., Бутова Е.П., Ефимова В.Н., КашикД.С., Котлуков В.А., ТимофееваЛ.П., Яркин В.И. Геологические формации осадочного чехла Русской платформы. - Л.: Недра, 1981. - 168 с.

- Клещев К.А., Шеин В.С., Хаин В.Е. Геодинамические основы прогноза и поисков нефти и газа и их внедрение в практику геологоразведочных работ. - М.: ВИЭМС, 1990. - 50 с.

- 7.Ларская Е.С., Шеин В.С. Геодинамическая эволюция и нефтематеринские толщи бассейнов Восточно-Европейского палеоконтинента и его складчатого обрамления // Геология нефти и газа. - 1997. - № 12. - С. 20-30.

- Максимов С.П., Дикенштейн Г.Х., Золотов А.Н., Капустин И.Н., КирюхинЛ.Г., Рызмышляев А.А. Геология нефти и газа Восточно-Европейской платформы. - М.: Недра, 1990. - 272 с.

- Ступакова А.В., Пащали А.А., Волянская В.В., Суслова А.А., Завьялова А.П. Палеобассейны — новая концепция моделирования истории геологического развития и нефтегазоносности регионов // Георесурсы. - Т. 21. - № 2. - 2019. - С. 4-12. DOI: 10.18599/grs.2019.2.4-12.

- Строение и динамика литосферы Восточной Европы. Результаты исследований по программе EVROPROBE / Под ред. Н.И. Павленко-вой. - М.: ГЕОКАРТ, ГЕОС, 2006. - 736 с.

- Дикенштейн Г.Х., Аванесян М.Т., Алиев И.М. Тектоника нефтегазоносных территорий СССР: объяснительная записка к Тектонической карте нефтегазоносных территорий СССР (масштаб 1: 2 500 000). - М.: Недра, 1984. - 121 с.

- Хаин В.Е. Тектоника континентов и океанов (год 2000). - М.: Научный мир, 2001. - 606 с.

- Хисамов Р.С., Гатиятуллин Н.С., Войтович Е.Д., Либерман В.Б., Войтович С.Е. Тектоническое и нефтегазогеологическое районирование территории Татарстана. - Казань: Изд-во «ФЭН» Академии наук Республики Татарстан, 2006. - 328 с.

- Шеин В.С. Геология и нефтегазоносность России. - М.: Изд-во ВНИГНИ, 2012. - 844 с.

- Шеин В.С., Фортунатова Н.К., Алференок А.В., Долматова И.В., Елагина Я.Е., Каламкаров С.Л., Книппер А.А., Петров А.И., Собор-нов К.О. Геодинамическая эволюция и тектоническое районирование Восточно-Европейской платформы // Геология нефти и газа. - 2013. -№ 5. - С. 11-27.

- 16.ЛобковскийЛ.И., Никишин А.М., Хаин В.Е. Современные проблемы геотектоники и геодинамики. - М.: Научный мир, 2004. - 612 с.

- Nikishin A.M., Ziegler P.A., Stephenson R.A., Cloetingh S.A.P.L., Furne A.V., Fokin P.A., Ershov A.V., Bolotov S.N., Korotaev M.V., Alekseev A.S., Gorbachev V.I., ShipilovE.V., Lankreijer A., Bembinona E.Yu., ShalimovI.V. Late Precambrian to Triassic history of the East European Craton: dynamics of sedimentary basin evolution // Tectonophysics. - 1996. - Т. 268. - № 1-4. - С. 23-63. DOI: 10.1016/S0040-1951(96)00228-4.