Геофизические исследования городища Хорогору в Южной Корее

Автор: Стоякин М.А., Пак Кюджин

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены итоги геофизических исследований средневекового городища Хорогору в пров. Кёнгидо Южной Кореи. Применение георадиолокации позволило реконструировать оборонительный вал, сложенный из утрамбованного грунта и каменной кладки. Результаты анализа георадарограмм и объемных моделей вала были подтверждены и дополнены археологическими материалами. Геофизические исследования в центральной части городища позволили предварительно оценить мощность культурного слоя и его сохранность. Предпринята попытка охарактеризовать постройки разных археологических культур. Раскопки показали определенную эффективность работы георадара, выявившего на городище аномалии на различных глубинах. Однако не удалось отчетливо и полностью определить границы большинства построек, что связано с многочисленными перестройками на городище в Средневековье, особенностями накопления культурного слоя и современными нарушениями. В ходе исследований участков геофизических аномалий получена информация о разновременности объектов археологического памятника. Выявлено несколько их типов. К ранним объектам, датируемым эпохой Когурё (V-VII вв.), можно отнести водосборник и колодец, рядом с которыми обнаружены развалы черепицы; к поздним, периода Корё (XI-XII вв.), - семь построек, каменную выкладку и развалы черепицы. Работы на городище показали необходимость привлечения в будущем нескольких методов геофизических исследований для более точной предварительной реконструкции планировки поселения и оценки состояния культурного слоя памятника.

Южная корея, когурё, корё, средневековье, городище, георадар

Короткий адрес: https://sciup.org/145145926

IDR: 145145926 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.1.095-102

Текст научной статьи Геофизические исследования городища Хорогору в Южной Корее

Городище Хорогору (рис. 1) расположено в пров. Кён-гидо Южной Кореи на высоком обрывистом берегу р. Имджин. Оно защищено природным рельефом со всех сторон, за исключением восточной, где сооружен высокий вал. Городище имеет подтреугольную форму в плане, площадь внутреннего пространства ок. 5 300 м2. Памятник многослойный: верхние слои относятся к развитому Средневековью (период Корё), а нижние – к раннему (эпоха Когурё).

Городище Хорогору впервые осмотрено во время японской аннексии Кореи [Рю Иманиси, 1916], а археологически изучалось только в последнее время в течение нескольких сезонов. Это одно из немногих равнинных укрепленных поселений в го сударстве Когурё, где преобладали горные. Близкое к границе с КНДР расположение памятника ограничивает возможно сть его полного обследования. Хозяйствен- ная деятельность на территории городища привела к значительным разрушениям верхнего культурного слоя. Для повышения эффективности последующих археологических работ на памятнике необходимо его предварительное исследование неразрушающими методами.

В последние годы в дальневосточной археологии начали активно применять геофизические методы при изучении раннесредневековых городищ бохайского времени. Однако недостаток иллюстраций, запутанная методология и неясная реконструкция [Бессонова, Коптев, 2015] мало соответствуют задачам археологии. Репрезентативные данные получены в результате изучения бохайской могилы у Краскинского городища [Гельман и др., 2016].

В 2007 г. на городище Хорогору были проведены геофизические исследования. Для выполнения георадиолокации применялся георадар Лоза-М с рабочей частотой антенны 200 МГц. Целью работы на срав-

План городища Хорогору (по: [Сим Кванджу и др., 2014, с. 39]).

нительно низких частотах были выяснение структуры и характера подповерхностного слоя земли, анализ аномалий, возникших вследствие антропогенной активности в прошлом. Результаты впоследствии соотносились с археологическими материалами, которые подтвердили или дополнили полученные данные.

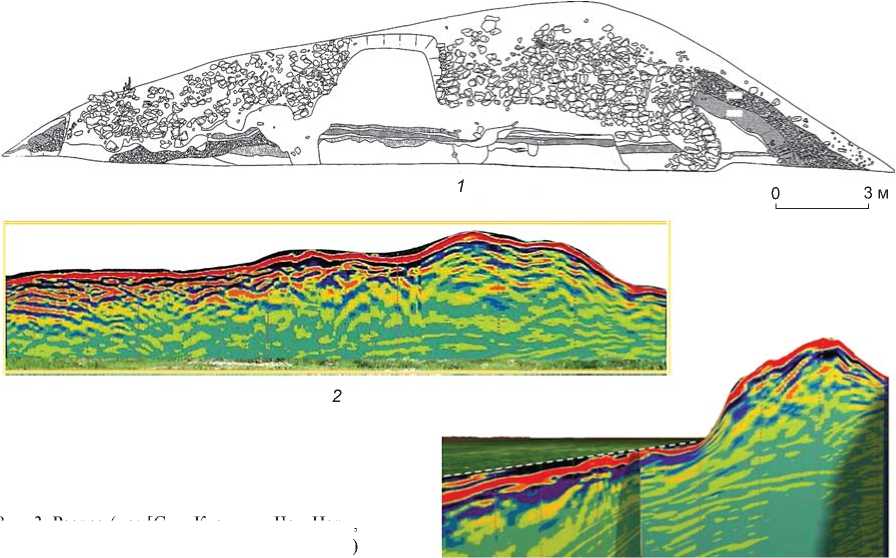

Вал городища

Геофизические исследования. Для выявления характера и структуры восточного вала почти на всю его длину по вершине была проложена трасса зондирования, позволившая проследить продольный профиль объекта (рис. 2). В его верхней части проявился отраженный сигнал высокой интенсивности, соответствующий дерновому слою с современными нарушениями и бесструктурным каменным развалом, которые визуально не про сматриваются. Ниже вырисовываются волнообразные линии интенсивного отраженного сигнала положительного и отрицательного знака. Участки с красным цветом, выделяющиеся среди окружающей почвы, могут относиться к каменным конструкциям вала. Кроме того, в его южной части был проложен георадиолокационный профиль для выявления строения поперечного разреза внутренней стороны вала и прилегающей территории городища. В верхних слоях наблюдался отраженный сигнал высокой интенсивности, который можно интерпретировать как каменную кладку или завал кам- ней на валу, на глубине он исчез. Это, скорее всего, связано с особенностями структуры вала городища.

Археологические исследования. В 2001 г. на южном участке восточного вала, где трактором был пробит въезд на городище (и где, возможно, находился изначально вход), провели зачистку разреза вала, в ходе которой предварительно определили его конструкцию [Ёнчхон…, 2009]. Высота вала 10 м, длина 90, а ширина в основании достигает 40 м. Основа сложена слоями утрамбованного грунта высотой 1,2 м, шириной 21 м. На нее насыпан и утрамбован суглинок с битым камнем (ширина слоя 4 м). С внешней стороны вал укреплен двумя рядами каменной кладки шириной 7 м. Они, в свою очередь, подкреплены от обрушения каменной подпоркой и утрамбованной глиной на высоту 2 м. Позже, в период Объединенного Силла, вал снаружи был укреплен каменной стенкой, в центральной части которой наружу выступала башня [Сим Кванджу, Чон Нари, Ли Хёнхо, 2007, с. 297–298] (рис. 3).

Последующие раскопки показали более сложную конструкцию восточного вала. Были выявлены две линии столбовых ям, каждая из двух параллельных рядов. Одна находилась у основания насыпи с внутренней стороны, другая – в 2 м от нее и располагалась под валом. Это указывает на то, что на начальном этапе поселение было защищено деревянным частоколом, а после укреплено мощным валом [Сим Кванджу и др., 2014, с. 48–52; Ёнчхон…, 2011]. Палисад обычно возводили как временное укрепление вокруг крепостей на этапе строительства, пока не будут по-

Рис. 2 . Разрез (по: [Сим Кванджу, Чон Нари, Ли Хёнхо, 2007, с. 25]) ( 1 ), продольный ( 2 ) и поперечный ( 3 ) профили вала.

Рис. 3 . Общий вид вала ( 1 ) и проемы от вертикальных столбов ( 2 ).

строены каменные стены. Как правило, он сопровождался земляными фортификационными сооружениями. Подобная конструкция обнаружена и на других городищах и фортах Когурё в Южной Корее [Стоякин, 2015, с. 272; Ян Сиын, 2010, с. 107–108; 2013, с. 178–182].

В каменной стене обнаружены проемы от четырех вертикальных столбов, располагавшихся на расстоянии ок. 2 м друг от друга. Перед ними сохранилось несколько подпяточных камней для столбов, укреплявших остов кладки. Рядом находились фрагменты керамики и черепицы когурёского времени. Была подтверждена разновременность внешней пристройки вала, где найдена черепица периода Объединенного Силла [Сим Кванджу и др., 2014, с. 45–48]. На внутреннем склоне стены обнаружены камни, которые не образуют упорядоченной кладки, как это, например, прослежено на бохайском Краскинском городище в Приморье. Данные георадара с вала Хорогору были подтверждены археологическими материалами.

Внутреннее пространство городища

Общая площадь территории внутри городища, обследованной георадаром, ок. 1 500 м2. Съемка была выполнена на площадке 40 × 50 м, расстояние между профилями, проложенными вдоль квадратной размет- ки (10 × 10 м), составило 1 м. К сожалению, ограниченный объем исследований георадаром не позволил полностью выявить картину культурного слоя внутри городища. При зондировании попытались максимально охватить не выраженную в рельефе центральную площадку, где могли находиться важные объекты. За пределами городища были проложены траншеи, которые выявили остатки нескольких построек и дренаж [Там же, с. 94].

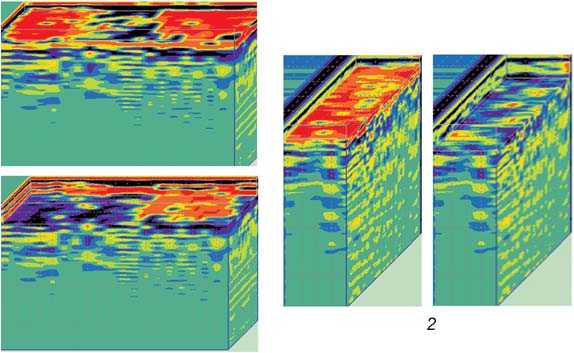

В результате проведенного георадарного исследования обнаружены участки с повышенной амплитудой отраженного сигнала. Ранее, в ходе разведочных работ на городище попадались находки, относящиеся к разным последовательным средневековым культурам (Когурё, Объединенное Силла и Корё). Можно предположить, что это отразится в стратиграфической колонке. С учетом скорости накопления культурного слоя объекты, соотносимые с каждой культурой, должны располагаться на разных глубинах. Поэтому анализ георадарограмм был сосредоточен на выявлении антропогенных напластований – каменных конструкций – на глубинах 33 и 85 см, а также по возможности на более глубоких участках.

Так, на глубине 33 см по всей толще проявилась сравнительно интенсивная аномалия – следы каменной выкладки. К сожалению, не удалось отчетливо и полностью выявить границы построек, за исключением некоторых из них. Местами на глубине 85 см

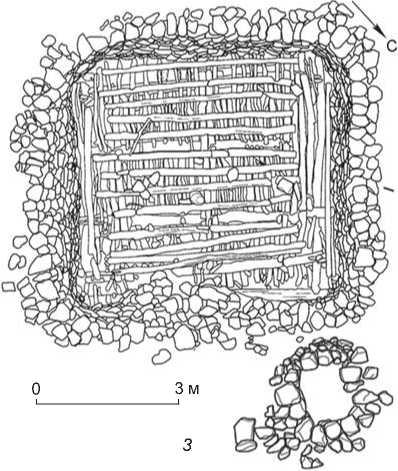

Рис. 4. Объемные изображения участков когурёского слоя на глубине 33 см и ниже 85 см в квадратах N(3-4)/W3 ( 1 ), N3/W4 ( 2 ) и план водосборника (по: [Сим Кванджу и др., 2014, с. 57]) ( 3 ).

проявлялись другие аномалии высокой амплитуды, также, видимо, связанные с постройками. На более глубоких участках аномалии отмечались спорадически и были малоинформативны. Тем не менее можно говорить о вероятном наличии некоторых древних построек и конструкций.

На площадке геофизических исследований были проведены археологические раскопки, в результате которых обнаружены разновременные средневековые объекты.

Геофизические и археологические исследования объектов когурёского времени

Система водосбора. Георадаром было зафиксировано необычное расположение аномалии в квадрате N3/W3, недалеко от вала (рис. 4, 1 ). В верхней части слоя проявился отраженный сигнал высокой интенсивности, ниже - слабый, соотнесенный с внутренним заполнением водосборника. Еще ниже снова наблюдалась высокоамплитудная аномалия, соответствующая каменной выкладке. Ее границы имели в плане правильную форму Ниже сигнал вновь затухал. Рядом в квадрате N4/W3 в верхних слоях отобразилась аномалия от водосборного колодца, ниже наблюдалось значительное ослабление сигнала.

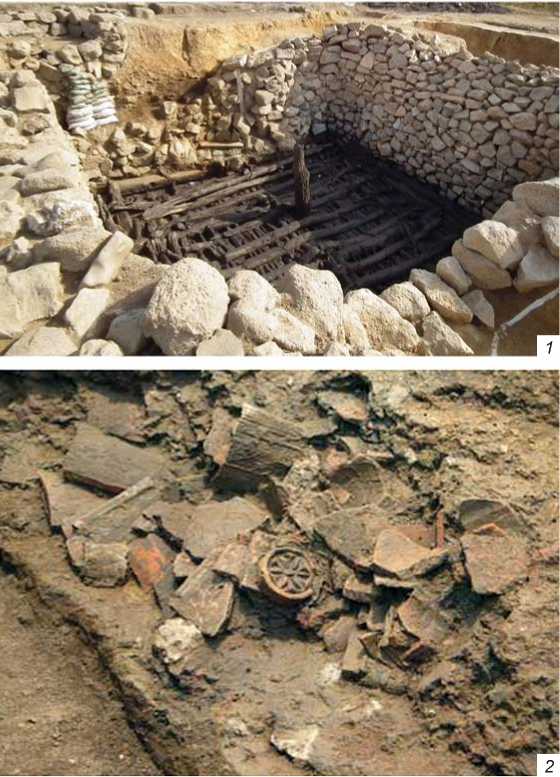

В ходе раскопок была обнаружена система водосбора (рис. 4, 3 ; 5, 1 ), состоящая

Рис. 5 . Объекты Когурё.

1 - водосборник; 2 - развал черепицы № 1 (по: [Сим Кванджу и др., 2014, с. 75]).

из собственно емкости (цистерна), которая могла использоваться для накопления и хранения воды, и расположенного рядом, но выше по уровню колодца, где собиралась вода перед попаданием в водосборник. Цистерна в плане подквадратной формы (7,86 × × 7,20 м, глубина 2,68 м). Стенки были выложены калиброванным камнем, а на полу прослежена деревянная конструкция в виде клети из бруса разной толщины.

Стратиграфия заполнения достаточно сложная: выделено семь уровней. После того как водосборник не функционировал некоторое время, на этом месте было сооружено жилище с типичной для культуры Когурё конструкцией каменного кана Г-образной формы. Прямо над водосборником, но под каном в слое 5 обнаружены плоские крупные камни для столба колонны. Позже здесь находился очаг времени Объединенного Силла [Там же, с. 64].

Развалы черепицы. В квадрате N3–4/W4 на глубине 33 см по всей толще проявилась сравнительно интенсивная аномалия (см. рис. 4, 2 ). Она была соотнесена с развалами № 1 и 2 когурёской черепицы. На глубине 85 см аномалии не прослеживаются, что в целом совпадает с археологическими материалами.

Раскопки показали, что развал № 1 имеет в плане неправильную округлую форму, размеры 8,0 × 7,5 × × 0,5 м. Яма была заполнена коричневым суглинком с большим количеством черепицы (см. рис. 5, 2 ). Преобладает «веревочный» орнамент, присутствуют также «вафельный» и зубчатый. Кроме этого, обнаружены концевые диски с лотосовым орнаментом, стреховая и коньковая черепицы. Интересная находка – фрагмент керамического барабана. Развал № 2 размерами 6,2 × 0,2 м, ориентированный с севера на юг, находился в квадрате N3/W4 и на юго-западе частично перекрывал развал № 1. Слой состоит всего из одного ряда черепицы с преимущественно «вафельным» орнаментом.

Геофизические и археологические исследования объектов корёского времени

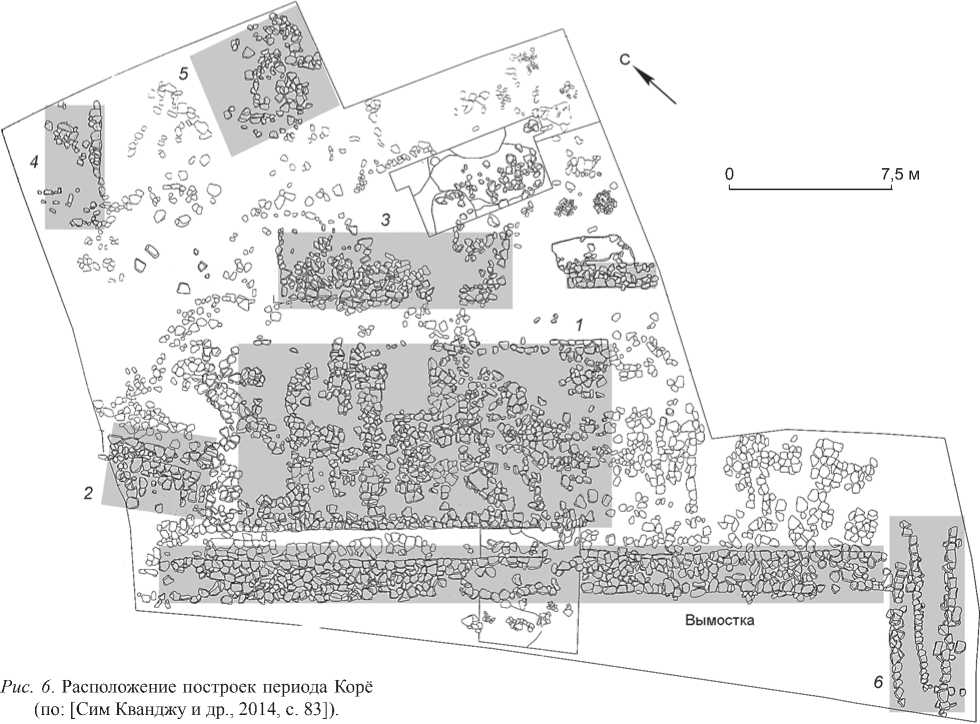

Постройки. Ниже поддернового слоя обнаружено большое количество камней, местами формирующих кладки. Для определения характера и культурной принадлежности этих объектов был заложен раскоп. В квадратах N1/W7–N4/W7, S1/W4–N3/W5 выявлены остатки семи построек и каменная выкладка из плоских камней (рис. 6).

Стратиграфия на данном участке следующая: под первым слоем мощностью ок. 50 см, частично смешанным с поддерновым, располагался второй – светло-коричневый суглинок с небольшим прокалом и многочисленной черепицей; третий представлен коричневой глиной (материк). Судя по всему, слой 2, содержащий черепицу времени Когурё и Объединенного Силла, был насыпной, на нем в период Корё возвели постройки.

Определение пространственной планиграфии объектов затруднено, что связано с поздними значительными разрушениями слоя, а также древними перестройками. Тем не менее постройка № 1 сохранилась довольно хорошо. Она была поставлена на платформу (длина ок. 20 м, ширина 3,6 м), состоящую из трех уровней кладки. Внутри обнаружены базы колонн, что позволило выявить конструкцию постройки. Видимо, она состояла из пяти пролетов в длину и одного в ширину. Судя по размерам постройки и окружающим пристройкам, это сооружение было главным и центральным. Перед ним на одной оси располагалась каменная выкладка (35,0 × 1,8 м).

Большую часть находок составляет черепица периода Корё. При этом необходимо отметить разные типы орнамента: на черепице у построек № 1, 3, 7 и каменной выкладки – «елочка», № 2 – прочерченные линии, № 5 и 6 – тонкий линейный узор. К важным находкам относятся бронзовое зеркало с лотосовым орнаментом, позолоченные серебряные и бронзовые поясные бляшки.

На разновременность построек периода Корё указывает стратиграфическая ситуация со многими напластованиями и пространственное расположение объектов с разной черепицей. К первоначальным сооружениям можно отнести постройки № 1, 3, 7, наверное, № 4 и выкладку с черепицей со сходным орнаментом, расположенные по одной линии северо-восток – юго-запад, параллельно берегу реки.

Украшения, богатый поясной набор, популярный в XI–XII вв. [Чу Кёнми, 2014], говорят об очень высоком статусе их хозяина в чиновничьей иерархии. Памятник Хорогору находится в стратегически важном месте, где с периода Трех государств проходил транспортный путь между современными Пхеньяном и Сеулом. Рядом с городищем находилась пристань, на которой до начала XX в. собиралась местная продукция со всего бассейна р. Имджин. По стратегическому положению городища и характеру находок можно предположить, что это был административный центр уезда в период Корё, а постройка № 1 являлась резиденцией чиновника, занимавшего высокое место в бюрократической иерархии.

Развалы черепицы. Развалы № 3–7 обнаружены на уровне ниже корёских построек. Ямы № 3 и 4 небольшие круглые. В первой из них обнаружена черепица периода Объединенного Силла. Яма № 5 неправильной формы, размерами 5,5 × 4,6 × 0,8 м. В заполнении найдены четыре каменные выкладки под колонны, не связанные с этой ямой. Большинство находок составляет черепица с «веревочным» орнаментом. Яма № 6 прямоугольная в плане, раз-

мерами 3,9 × 1,8 × 0,2 м, была обнаружена в нижней части постройки № 7. Преобладает черепица с зубчатым орнаментом, много также фрагментов когурёской коньковой черепицы. Яма № 7 зафиксирована между постройкой № 1 и каменной выкладкой. Здесь в квадрате N1/W5–6 проявилась самая интенсивная аномалия на глубине 85 см, при этом она была немного слабее на глубине 33 см.

Выводы

Судя по данным радиоуглеродного анализа и дендрохронологии, поселение существовало с середины V в. Время сооружения вала относят к середине VI в. [Ли Хёнхо, 2015, с. 47–50]. Расположенное в стратегически значимом месте Хорогору выполняло важную оборонительную функцию в период Когурё. К этой эпохе, кроме вала, относятся система водосбора и черепичные развалы. Большое количество черепицы, особенно концевой и коньковой, предполагает высокий статус поселения, т.к. в Средневековье черепичные постройки являлись статусными, например, дворцами, ведомствами либо храмами. Возможно, это был центр округа в когурёское время [Сим Кванджу, Ким Чухон, Чон Нари, 1999, с. 207–210; Сим Кванджу, Чон Нари, Ли Хёнхо, 2007, с. 302–304].

После падения государства Когурё в середине VII в. поселение определенное время использовалось в Объединенном Силла. В это время был достроен вал. Однако новую жизнь, судя по активной строительной деятельности, Хорогору получило в период Корё. Тут мог быть административный центр уезда [Чон Ёгын, 2005, с. 210]. По украшениям пояса время существования центральной постройки можно отнести к XI–XII вв.

К сожалению, по результатам георадиолокации не удалось отчетливо и полностью выявить границы построек, что обусловлено особенностями накопления культурного слоя и современными нарушениями. Тем не менее реконструировано нерядовое административное сооружение корёского времени. Данные по объектам периода Когурё, за исключением водосборника и развала черепицы, довольно фрагментарны и не отображают полную картину.

В ходе раскопок выявлена наиболее ранняя линия укреплений городища, не выраженная в рельефе. Позже на ее месте появилось мощное фортификационное сооружение. Структура земляного вала, покрытого камнем, в целом отраженная на радарограмме, подтверждена археологическими материалами.

Применение разнообразных геофизических методов, несомненно, позволяет получить более точную информацию о древнем памятнике, его планиграфии и структуре, что значительно повышает эффективность археологических раскопок и сокращает затраты на их проведение. Например, использование комплекса геофизических методов (электропрофилирование, магниторазведка, георадиолокация, электротомография) на городище Учкакар обеспечило возможность сравнительного анализа данных, а целенаправленные раскопки доказали корректность их предварительной интерпретации [Журбин, Иванова, 2018].

Геофизические исследования средневековых городищ в Южной Корее пока еще находятся на раннем этапе, но достигнуты определенные результаты. Археологические раскопки на городище Хорогору в целом подтвердили данные геофизических исследований, что указывает на необходимость повсеместного внедрения новых технологий и методологий для сбора более полной информации о прошлом.

Список литературы Геофизические исследования городища Хорогору в Южной Корее

- Бессонова Е.А., Коптев А.А. Результаты применения георадиолокации для исследования памятников Кокшаровка-1 и Кокшаровка-8 // Археологические памятники Кокшаровка-1 и Кокшаровка-8 в Приморье: итоги исследований российско-корейской экспедиции в 2012-2014 годах. - Тэджон: Изд-во Гос. исслед. ин-та культур. наследия Респ. Корея, 2015. - С. 208-213.

- Гельман Е.И., Асташенкова Е.В., Пискарева Я.Е., Бессонова Е.А., Зверев С.А. Мультидисциплинарные исследования бохайской группы могил в окрестностях Краскинского городища // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2016. - Т. 44, № 4. - С. 114-121.

- Ёнчхон Хорогору чэЗчха пальгульчоса хёнджан сольмёнхвэ чарё (Предварительные материалы 3-х археологических исследований городища Хоругору в уезде Ёнчхон). - Соннам: Хангук тходжи конса панмульгван, 2009. - 37 с. (на кор. яз.).

- Ёнчхон Хорогору чэ4чха пальгульчоса чамунвивонхвэый чарё (Предварительные материалы 4-х археологических исследований городища Хоругору в уезде Ёнчхон). - Соннам: Хангук тходжи чутхэкконса панмульгван, 2011. -25 с. (на кор. яз.).

- Журбин И.В., Иванова М.Г. Геофизические исследования Кушманского городища Учкакар в Прикамье // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2018. - Т. 46, № 1. - С. 76-85.