Геофизические исследования Кушманского городища Учкакар в Прикамье

Автор: Журбин И.В., Иванова М.Г.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены итоги междисциплинарных исследований Кушманского городища Учкакар IX-XIII вв. Геофизические исследования (общая площадь более 26 тыс. м2) позволили оценить границу поселения, выявить его структуру, восстановить планировку каждой структурной части и особенности конструкции всех трех линий оборонительных сооружений. Использование комплекса геофизических методов (электропрофилирование, магниторазведка, георадар, электротомография) обеспечило возможность сравнительного анализа данных. Целенаправленные раскопки участков геофизических аномалий позволили уточнить информацию об археологическом памятнике. Изучено несколько объектов различных типов: жилое и хозяйственное сооружения, группа хозяйственных и производственных ям, внутренняя линия укреплений. Раскопки объектов, проведенные на всех структурных частях городища Учкакар, доказали корректность предварительной интерпретации геофизических данных. Соотнесение результатов раскопок (менее 1 % территории городища) со сводной геофизической картой позволило уточнить классификацию геофизических аномалий и обеспечило возможность обосновать реконструкцию планировки и структуры поселения в целом. Выявлена наиболее ранняя линия укреплений, разграничивающая внутреннюю и среднюю части городища (не выражена в рельефе); реконструирована рядовая планировка средней и внешней частей поселения; обнаружены заглубленные объекты за внешней линией оборонительных сооружений. Кроме того, получена оценка мощности культурного слоя и степени его сохранности на всех структурных частях городища. Междисциплинарные исследования на напольной части поселения позволили впервые на чепецких городищах выявить культурный слой за пределами укреплений.

Городище учкакар, электротомография, электропрофилирование, георадар

Короткий адрес: https://sciup.org/145145859

IDR: 145145859 | УДК: 902.2: | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.1.076-085

Текст научной статьи Геофизические исследования Кушманского городища Учкакар в Прикамье

Современные требования сохранения объектов историко-культурного наследия и необходимость повышения эффективности полевых исследований определяют актуально сть применения геофизических методов в археологии. Использование комплекса методов (электроразведка, магниторазведка, гео-радарная съемка и пр.) обеспечивает возможность сравнительного анализа данных и последовательного уточнения информации об археологическом памятнике [Geophysical Survey…, 2008; Rabbel et al., 2015; Vafidis et al., 2005]. Интерпретация геофизических данных (соотнесение аномалий с определенными археологическими объектами) основывается на результатах раскопок.

Комплексный подход был апробирован при исследованиях средневекового финно-угорского поселения – Кушманского городища Учкакар IX–XIII вв. [Археологическая карта…, 2004, с. 200–203; Иванова, 1976; Первухин, 1896, с. 83–86; Спицын, 1893, с. 74], расположенного на севере Удмуртии (рис. 1). Геофизическими измерениями охвачена вся территория, на которой возможно наличие археологических объектов (более 26 тыс. м2): мысовая часть коренной береговой террасы, ограниченная оборонительными сооружениями, уступ террасы между площадкой городища и р. Чепца, напольная часть поселения (за внешней линией укреплений)*. Планшеты измерений частично перекрывали друг друга, что позволило снизить неоднозначность интерпретации геофизических данных (рис. 2). Предварительная интерпретация уточнялась методом электротомографии**.

Рис. 1. Расположение городищ чепецкой культуры.

1 – Учкакар; 2 – Иднакар; 3 – Гурьякар; 4 – Дондыкар; 5 – Сабанчикар; 6 – Весьякар.

Аналогичный подход к междисциплинарным исследованиям реализуется рядом научных учреждений. Наиболее известны комплексные работы Института археологии и этнографии СО РАН при поиске и выявлении внутренней структуры поселений и могильников Западной Сибири и Алтая; а также Института археологии РАН при изучении поселений Суздальского Ополья и Кисловодской котловины. В большинстве случаев в качестве основного геофизического метода используется магниторазведка как наиболее универсальный и высокоскоростной метод. Однако с учетом геологических условий севера Удмуртии, малого контраста физических свойств объектов поиска и вмещающих грунтов на городище Учкакар предпочтение отдано электроразведке.

Междисциплинарные исследования внутренней и средней частей городища

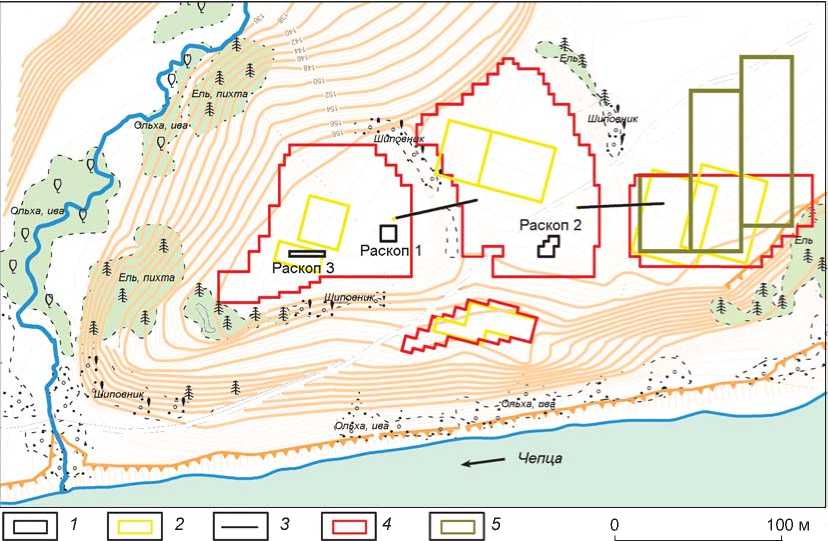

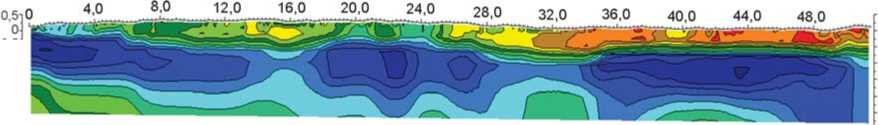

Анализ геофизических данных (рис. 3) позволяет выделить два принципиально разных участка, отличающихся планировкой и мощностью культурных напластований, – условно внутренняя и средняя части городища. Внутренняя расположена на стрелке мыса и ограничена дугообразной линией обороны (ров и глиняная насыпь), которая не выражена в рельефе (рис. 3, а ). На этом участке культурный слой практически отсутствует, выявлены только заглубленные в материк объекты – котлован эллипсовидной формы раз-

Ольха. ива-

ЧИиповии^

□

□

□

100 м

Раскоп 2

._| У^ипоеми*^-

/Ольха* ова 1

Чепца

Ель, пихта •

*' - -i

Ель, пихта ■

।_____। Раскоп

Раскоп 3_________

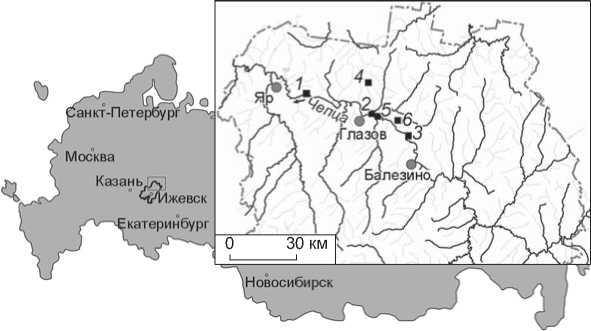

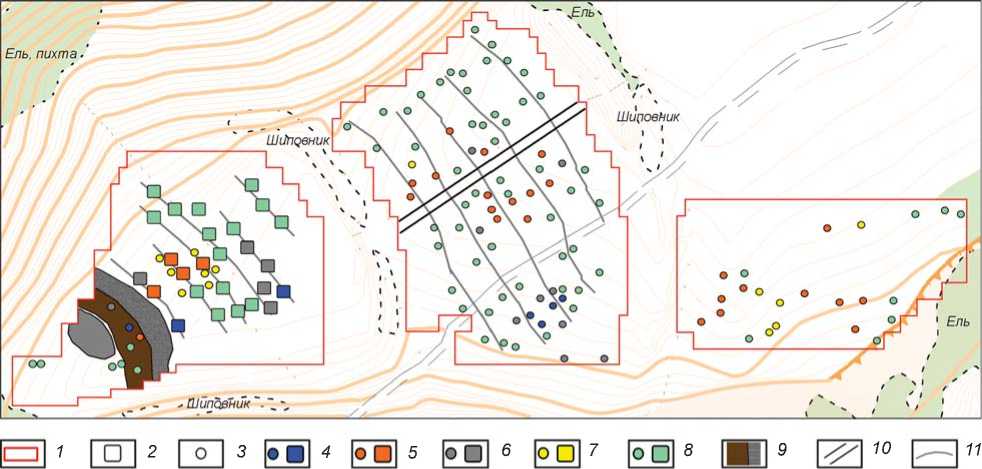

Рис. 2. Топографический план Кушманского городища Учкакар (горизонтали проведены через 0,5 м; система высот условная) с расположением раскопов и планшетов геофизических исследований (основа – А.Н. Кириллов, корректировка и дополнение – Р.П. Петров).

1 – раскоп; 2 – планшет магниторазведки; 3 – геоэлектрический профиль; 4 – планшет электропрофилирования; 5 – планшет георадарной съемки.

мером 12 × 20 м и несколько локальных ям. Котлован примыкает к внутренней границе глиняной насыпи (рис. 3, б , диапазон 7,0–19,0 м). В его северо-западной и юго-восточной частях выявлены две большие ямы глубиной до 1,5 м (рис. 3, в , диапазоны 4,0–6,5 м и 15,0–17,5 м). Глубина локальных ям не превышает 0,5 м (рис. 3, в , диапазон 23,5–25,0 м). Внутренняя линия обороны включала глиняную насыпь и ров (рис. 3, б , диапазоны 19,0–27,0 м и 27,0–36,0 м). Их расположение и геометрические параметры подтверждены магниторазведкой (рис. 3, а ).

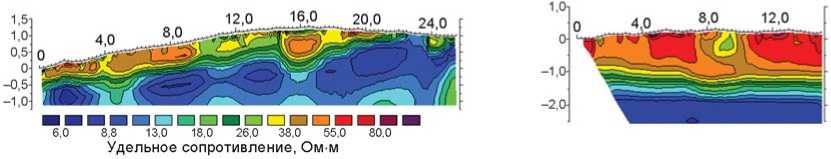

Междисциплинарные исследования Учкакара включают раскопки ключевых объектов, выявленных при геофизической съемке [Иванова, Журбин, 2012]. Результаты раскопок (раскоп 3; см. рис. 2, 3, а) подтвердили гипотезу о наличии внутренней линии укреплений (рис. 4) и позволили предположить, что после выборки грунта из рва (первоначальная ширина 15–16 м, глубина до 1,5 м) была создана насыпь из материковой глины. Фиксируются не менее двух этапов разрушения укреплений. Сначала глинистый грунт насыпи частично заполняет ров, в верхних слоях заполнения начинаются процессы почвообразования (слой 2). Вероятно последующее использование территории (слои 3 и 5). Ров, частично засыпанный глиной с насыпи, сужается до 9–10 м и заполняется гумусированным суглинком, насыщенным углем и орга- ническими остатками. Выявленная ситуация хорошо согласуется с геофизическим прогнозом. Интересной особенностью является наличие на сохранившемся основании насыпи позднего заглубленного сооружения прямоугольной формы, вероятно, хозяйственного назначения (рис. 5). Данный объект выявлен при электропрофилировании (см. рис. 3, а), а на магнитограмме фиксируется неоднозначно. Наличие еще одной линии обороны показало, что городище Учкакар имело внутреннюю, среднюю и внешнюю укрепленные части аналогично другим крупным чепецким центрам округи – Иднакару и Гурьякару [Иванова, 1998, с. 212–224; Иванова, 2012, с. 51; Иванова, Журбин, Кириллов, 2013].

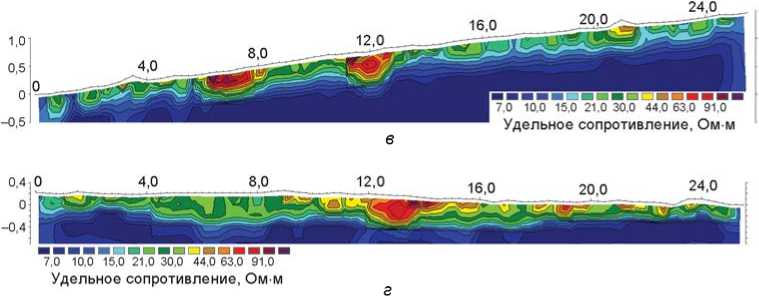

Средняя часть Учкакара, в отличие от внутренней, характеризуется мощным культурным слоем до 1,5 м. При комплексных геофизических исследованиях зафиксировано не менее 26 сооружений, расположенных шестью рядами, ориентированными параллельно линиям укреплений (рис. 6). Магниторазведка позволила атрибутировать несколько неоднозначных аномалий сопротивления, связанных с объектами планировки. Кроме того, интерпретация уточнялась электротомографией. Геоэлектрические разрезы, «пересекающие» такие аномалии, фиксируют замкнутые области низкого сопротивления – линзы глины в неоднородном гумусированном слое (см. рис. 3, б ,

-0.5:

-to:

-1,5

-2.0'

,о-

,5-

88 ИВ ^В ^8 El I । ^8 । i 88 i 11 I IB I 1 ■ ^8 H ^8

6.0 8.8 13,0 18.0 26.0 38.0 55.0 80.0

Удельное сопротивление, Ом м

б

в

г

Рис. 3. Результаты геофизических исследований внутренней и средней частей городища.

а – результат электропрофилирования; б – г – геоэлектрические разрезы по профилям 13 ( б ), 12 ( в ) и 5 ( г ).

1 – раскоп; 2 – планшет магниторазведки; 3 – геоэлектрический профиль; 4 – участок, где не проводились геофизические исследования (грабительский шурф).

Рис. 4. Обобщенная прорисовка северного профиля раскопа 3 (вид с юга).

1 - пестроцветная бледно-желтая и бледно-рыжая глина; 2 - глина слоя 1, проработанная почвообразованием; 3 - серый и темно-серый золистый гумусированный суглинок, насыщенный углем и органическими остатками; ранний горизонт культурного слоя поселения (после прекращения функционирования внутренней линии укреплений); 4 - темный серо-коричневый золистый гумусированный суглинок, пограничный слой между ранним и поздним горизонтами; 5 - темно-серый гумусированный суглинок (верхняя часть распахана), поздний горизонт культурного слоя; 6 - погребенная почва; 7 - плотная, частично прокаленная глина; 8 - плотная красная глина, материк; 9 - дерн.

Рис. 5. Обобщенная прорисовка планиграфии и стратиграфии (западный борт раскопа) позднего сооружения на глиняной насыпи внутренней линии укреплений.

1 - пестроцветная бледно-желтая и бледно-рыжая глина; 2 - темно-серый золистый гумусированный суглинок с включениями древесного тлена; 3 - темный суглинок с включением угля; 4 - погребенная почва; 5 - темно-серый гумусированный суглинок (верхняя часть распахана), поздний горизонт культурного слоя (после прекращения функционирования внутренней линии укреплений); 6 - дерн.

Рис. 6. Реконструкция планировки городища.

1 - планшет электропрофилирования; 2 - глиняная площадка; 3 - яма; 4 - объекты, наличие которых зафиксировано при геофизической съемке и подтверждено раскопками; 5 - объекты, обнаруженные при электро- и магниторазведке; 6 - объекты, выявленные электропрофилированием и электротомографией; 7 - объекты, зафиксированные только магниторазведкой; 8 - объекты, выявленные только электропрофилированием; 9 - глиняная насыпь и ров внутренней линии укреплений; 10 - траншея А.П. Смирнова, 1930 г.; 11 - возможная ориентация линий сооружений.

Профиль^

Профиль 1

Удельное сопротивление min max

а

20,0

24,0

16,0

12,0

0.5

-0.5

-1.0

-1.5

1.0

0.5

-0.5

-1.0

8.0 9.9 12,2 15.1 18.6 23.0 28 4 35.0

Удельное сопротивление, Ом м

■■■■■□■■■■"■■■ее

8.0 9.9 12.2 15.1 18.6 23.0 28,4 35,0

Удельное сопротивление, Ом м

б

12,0

16,0

24,0

20,0

в

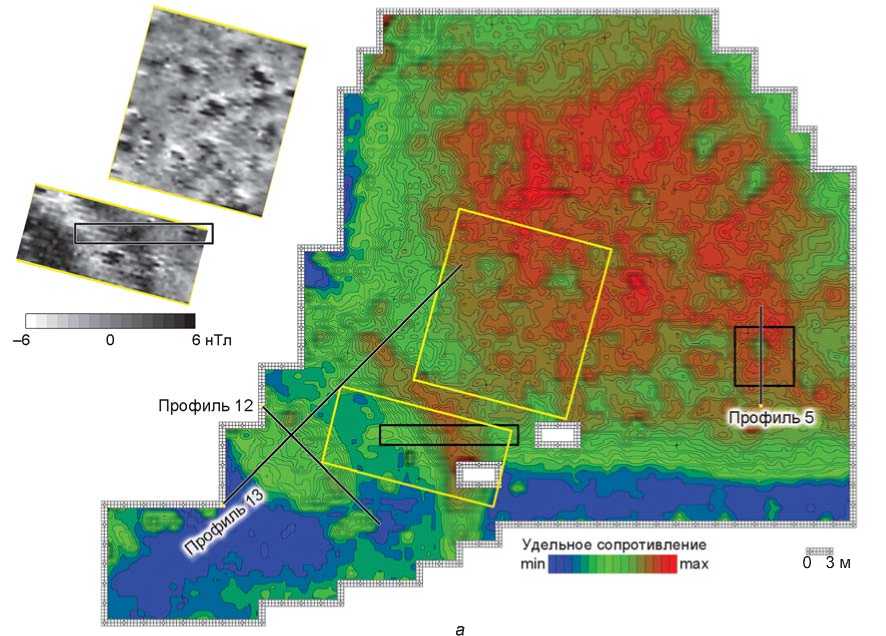

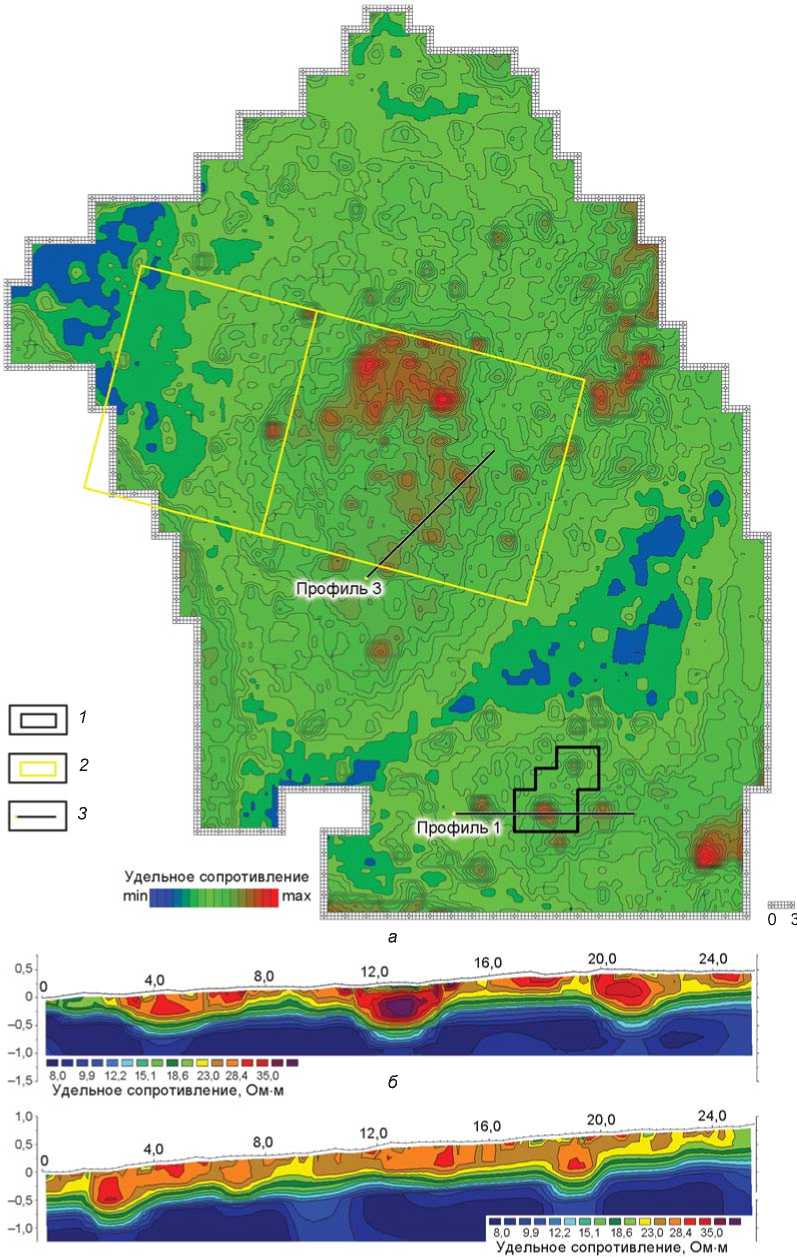

Рис. 7. Результаты геофизических исследований внешней части городища.

а – результат электропрофилирования; б, в – геоэлектрические разрезы по профилям 1 ( б ) и 3 ( в ).

1 – раскоп; 2 – планшет магниторазведки; 3 – геоэлектрический профиль.

диапазон 38,0–41,0 м; г , диапазон 7,0–10,5 м). При этом возможна оценка геометрических параметров и глубины залегания объектов.

Раскопки участка одной из аномалий (раскоп 1; см. рис. 2, 3, а ) выявили мощную площадку жилого сооружения [Иванова, Журбин, 2014, рис. 4; Иванова, Кириллов, 2013]. Аналогичный объект обнаружен в восточной части раскопа 3 (см. рис. 2, 4). В целом по составу и вскрытым объектам культурный слой средней части Учкакара аналогичен таковому других укрепленных поселений IХ–XIII вв. в бассейне р. Чепца – Иднакара, Гурьякара, Весьякара, Дондыкара, Са-банчикара (см. рис. 1).

С юго-восточной стороны центральной площадки городища расположена обширная терраса, которая начинается практически от стрелки и простирается до внешнего вала (см. рис. 2). Электро- и магниторазведка не выявили здесь археологических объектов.

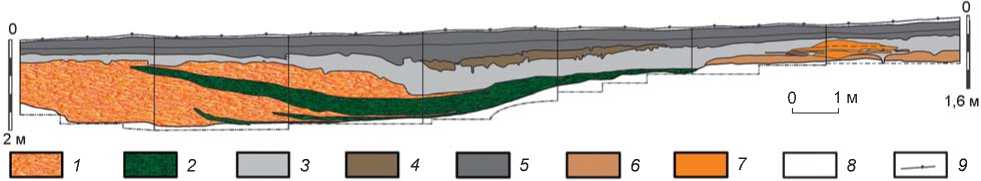

Междисциплинарные исследования внешней части Учкакара

Внешняя часть городища ограничена двумя визуально фиксируемыми линиями укреплений – средней и внешней (см. рис. 2, 7, а). Культурный слой практически уничтожен многолетней распашкой. Более мощные напластования фиксируются в центральной части (зона повышенного сопротивления). Здесь выявлены только заглубленные объекты – ок. 80 ям. Прослеживаются пять нечетких рядов, достаточно равно- мерно распределенных по внешней части поселения (см. рис. 6). Электроразведка позволила выделить ямы двух основных типов – диаметром 3–4 м (см. рис. 7, б) и 1,5–2,0 м (см. рис. 7, в). В большинстве случаев ямы большего размера вызывают магнитные аномалии биполярного типа (отрицательная аномалия, сочетающаяся с более интенсивной положительной). Это позволяет предположить, что они были связаны с производственными сооружениями (заполнение – шлак, керамика, выброс из очагов и т.п.). Ямы меньшего размера чаще всего фиксируются как участки высокого значения магнитного поля без явно выраженной смежной «отрицательной» аномалии. Такого рода аномалии могут быть вызваны ямами в материке, заполненными гумусированным слоем.

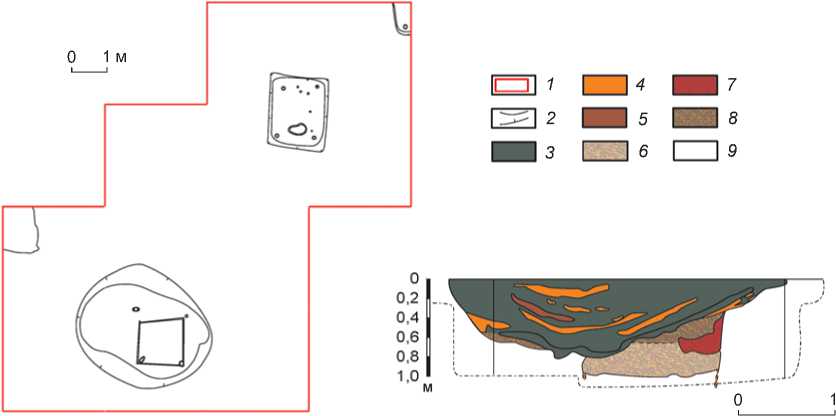

При раскопках участка, включающего разноплановые объекты (раскоп 2; см. рис. 2, 7), полностью изучены конструкции двух ям различных типов (рис. 8, а ). Одна из «больших» ям, выявленных по данным электроразведки (см. рис. 7, б , диапазон 11,0–15,0 м), оказалась комплексом из двух объектов, расположенных один над другим, – поздней округлой ямы и более ранней квадратной с обшивкой из досок, которые прижимались столбами, стоявшими по углам (см. рис. 8, б ). Найденные в заполнении многочисленные куски шлаков, обмазки, фрагменты бронзовых предметов, а также льячка и трехсторонняя литейная форма не исключают наличие литейного производства [Иванова, 2014; Иванова, Модин, 2015]. Геометрические параметры и выявленные особенности заполнения объектов хорошо соотносятся с геофизическими данными.

м

б

а

Рис. 8. Расположение объектов ( а ) и разрез ямы ( б ) в раскопе 2 на внешней части городища.

1 – граница раскопа; 2 – граница объектов; 3 – темно-серый гумусированный суглинок с включением угля и золы; 4 – рыжая и бледно-рыжая глина; 5 – темно-коричневый и белесовато-коричневый суглинок; 6 – перемешанный слой (светлый суглинок с рыжей глиной, с включением угля и древесного тлена); 7 – красная рыхлая глина с небольшим включением серого суглинка и угля; 8 – почвенный слой, сформировавшийся в условиях свободного заполнения на дне позднего сооружения; 9 – материк.

Удельное сопротивление min■i®™max

знн$

0 3 м

а

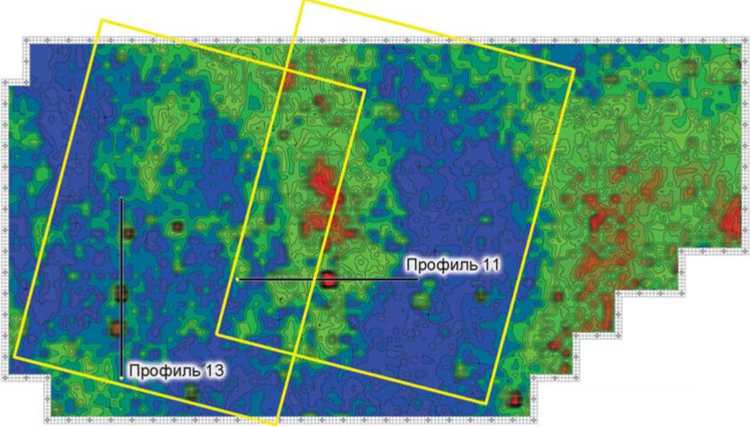

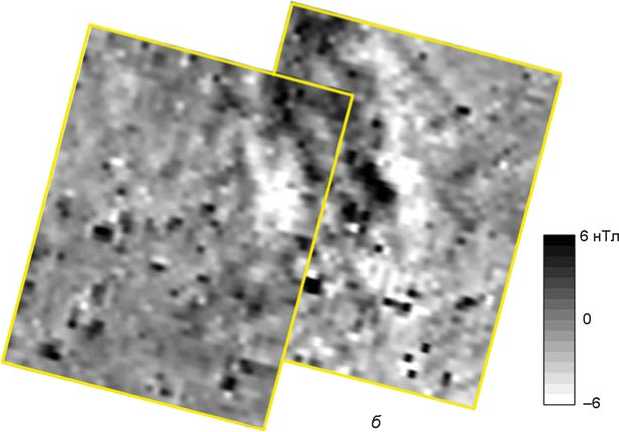

Рис. 9. Результаты геофизических исследований напольной части городища. а - результат электропрофилирования; б - магнитограмма; в , г -геоэлектрические разрезы по профилям 13 ( в ) и 11 ( г ).

Комплексные геофизические измерения на средней части городища выявили участок пересечения траншей, заложенных А.П. Смирновым в 1930 г. (подтверждено раскопками), а дальнейшие исследования позволили определить расположение траншеи на внешней части (см. рис. 6).

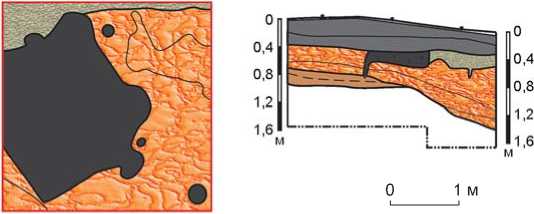

Комплексные геофизические исследования напольной части памятника

За внешней линией укреплений (см. рис. 2) также выявлены существенные разрушения культурного слоя (рис. 9, а ). Выделяются несколько ям подпрямоугольной формы размером ок. 2 × 2 м, глубина которых достигает 1 м. Их наличие зафиксировано методами магниторазведки (рис. 9, б ) и электротомографии (рис. 9, в , г ). На магнитограмме таким ямам в основном соответствуют биполярные аномалии. Кроме того, фиксируются хаотично расположенные ямы меньшего размера, некоторым из них соответствуют локальные аномалии повышенного сопротивления, а некоторым – участки высокого значения магнитного поля. На напольной части явной тенденции в расположении объектов не проявляется (см. рис. 6).

Применение георадарной съемки показало, что археологические объекты в данных условиях не выявляются. Однако фиксируются геологические особенности участка местности. В частности, в центре планшета выявлена локальная зона с повышенным содержанием карбонатов (материковые породы в районе поселения – карбонатные красно-бурые пермские глины с включениями известнякового щебня). Эта особенность фиксируется при электропрофилировании, магниторазведке и электротомографии (см. рис. 9). Соответственно, георадарная съемка дает возможность исключить из рассмотрения выявленные электро- и магниторазведкой аномалии, которые вызваны природными факторами.

Исследования на напольной части позволили получить принципиально новый результат в археологии региона – на чепецких городищах культурный слой за пределами укреплений выявлен впервые.

Заключение

Комплексные геофизические исследования городища Учкакар позволили решить ряд важных научных задач: выявить ранее неизвестную линию укреплений и, соответственно, структурную часть поселения (что принципиально меняет концепцию развития памятника); установить планировку и особенности каждой структурной части (мощность культурного слоя и геометрические параметры разноплановых объектов); определить структуру и размеры всех трех линий оборонительных сооружений, а также обнаружить объекты за пределами визуально фиксируемой границы поселения.

Междисциплинарные исследования показали, что для поселений чепецкой культуры наиболее результативным геофизическим методом является электроразведка, для уточнения данных при реконструкции планировки целесообразно использовать магниторазведку и георадарную съемку, а для детализации – электротомографию.

На городище Учкакар проведены целенаправленные раскопки разноплановых объектов, определяющих его структуру (внутренняя линия укреплений), сооружений на средней части поселения и группы ям на внешней. Места раскопов определены по данным комплексных геофизических исследований. Соотнесение результатов раскопок (менее 1 % территории городища) со сводной геофизической картой позволило уточнить классификацию геофизических аномалий и обеспечило возможность обосновать реконструкцию планировки и структуры поселения в целом.

Исследования выполнены в рамках программы УрО РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» (проект № 15-13-26-4).

Список литературы Геофизические исследования Кушманского городища Учкакар в Прикамье

- Археологическая карта северных районов Удмуртии / А.Г. Иванов, М.Г. Иванова, Т.И. Останина, Н.И. Шутова. -Ижевск: Удмурт. ин-т истории, языка и литературы УрО РАН, 2004. - 276 с.

- Иванова М.Г. Кушманское городище // Вопросы археологии Удмуртии. - Ижевск: Удмурт. НИИ истории, экономики, литературы и языка при СМ УАССР, 1976. - С. 93-106.

- Иванова М.Г. Иднакар: Древнеудмуртское городище IX-XIII вв. - Ижевск: Удмурт. ин-т истории, языка и литературы УрО РАН, 1998. - 294 с.

- Иванова М.Г. Средневековые городища бассейна р. Чепцы: особенности топографии и планировочной структуры // Ежегодник финно-угорских исследований. - 2012. -Вып. 2. - С. 48-56.

- Иванова М.Г. Укрепленные поселения бассейна р. Чепцы: основные итоги исследований последних лет // Тр. Кам. археол.-этногр. экспедиции / Перм. гос. гум.-пед. ун-т. -2014. - Вып. IX. - С. 57-64.