Геофизические процессы, протекающие в районе Эльбруса

Бесплатный доступ

Объектом исследования в статье являются геофизические процессы, протекающие в районе Эльбрусского вулканического центра и в прилегающих регионах. Проведен анализ современно й вулканической активности Эльбруса и рассмотрены поверхностные тепловые аномалии в районе вулканической активности.

Геофизические процессы, вулканическая активность, магматическая камера, сейсмичность, очаг

Короткий адрес: https://sciup.org/140285873

IDR: 140285873

Текст научной статьи Геофизические процессы, протекающие в районе Эльбруса

Современные наблюдения за сегодняшней деятельностью Эльбруса не позволяют экспертам зачислить его к разряду потухших, и он считается «спящим». Эльбрус проявляет заметную активность, хотя и не разрушительную. По мнению многих исследователей и результаты комплекса исследований, которые проводились с начала 2000-х годов Институтом физики. Ю.М. Шмидт РАН и Геологическим институтом, Геофизической службой РАН и другими организациями позволяют сделать вывод о том, что вулканическая активность Эльбруса постепенно увеличивается.

Прежде всего, при оценке вероятности возобновления вулканической активности Эльбруса по целому комплексу геологогеофизических систем и систем мониторинга вулканической опасности, можно рассмотреть существующую активность Эльбруса.

Анализ комплексных данных о современном состоянии вулкана Эльбрус в разрезе истории формирования активности вулкана провел Н.Н. Гущина [1]. Он отнес его к категории действующих, но при этом «спящих» вулканов. Несмотря на это последние 15 лет на «спящем» Эльбрусе стал проявляться целый ряд признаков, которые свидетельствуют о переходе вулкана в активную фазу, это:

-

- постепенное увеличение количества магматических камер;

-

- стремительное таяние ледников над магматическими камерами;

-

- возрастание фумаролы;

-

- усиление процессов дегазации расплава, который находится в приповерхностных магматических камерах [4].

На сегодняшний день сформирован комплекс специфических особенностей, которые указывают на переход «спящего» вулкана Эльбрус в активную фазу. Важно учитывать, что Кавказ находится в зрелой орогенной стадии развития [2]. Из этого следует, что магматические и вулканические явления продолжают оставаться в стадии повышенной активности. В качестве доказательства можно отнести постоянно продолжающиеся горизонтальные и вертикальные дифференцированные движения земной коры на Кавказе, особенно в закавказской поперечной зоне возвышения [3]. Проникновение магматических масс в земную кору приводит к ее разложению и образованию глубоких гравитационных минимумов, таких как вулканические центры Эльбрус и Казбек [5, 6], расположенных в зоне ТПП. Наличие расплава под ЭВЦ в камерах на глубине 4–10 км ниже уровня моря и под вулканическим нагорьем Гегама было подтверждено аудиомагнитотеллурическим зондированием в виде высоко электропроводящих слоев [6].

Исследование глубинного строения вулканических областей неразрывно связано с вопросами предварительного изучения фоновой сейсмической обстановки в окрестностях магматического очага: создания локальной сети сейсмологических наблюдений и разработке эффективных методов обработки и анализа сейсмоакустической информации. Первые экспериментальные работы, связанные с изучением сейсмического фона в районе вулкана Эльбрус, были выполнены в конце прошлого века группой известных ученых АН СССР, в которую входили член-корреспондент АН СССР Н.И. Хитаров, профессор Ю.К. Щукин и профессор А.В. Сизов.

Каждый спящий вулкан на Кавказе может привести к цепной реакции от соседних вулканов. Учитывая, что из всех вулканов этого региона только Эльбрус обладает сейсмической активностью, ученые прогнозируют следующий сценарий вулканической активности. В случае извержения 3

Эльбруса будут образовываться мощные взрывы, которые создадут толчки для перемещения горячей магмы, которая растопит тысячелетние ледники, что повлечет за собой обширные оползни. Сегодня на Эльбрусе накопилось так много льда, что многие районы Абхазии, Грузии, Владикавказа, Ставрополя и других районов пострадают от оползней. Большое количество пепла покроет огромную территорию региона. Раскаленная магма может предположительно достичь даже побережья Черного моря.

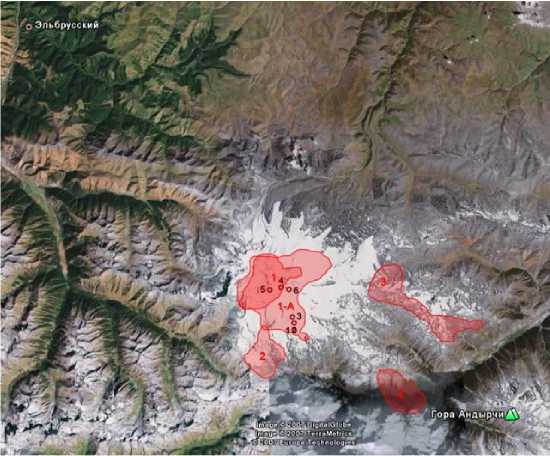

Рисунок 1 Карта тепловых аномалий (июнь 2017 гг.)

Для получения оперативных данных о наличии/отсутствии магматических камер, питающего их очага, были проведены наблюдения на пунктах «Нейтрино» и «Азау». При помощи этих пунктов проводится мониторинг по выявлению тепловых аномалий в регионе дистанционным методом (рисунок 1). Данный метод наблюдений, в сочетании с микросейсмозондированием и магнитотеллурическим зондированием, GPS-технологиями дает возможность достоверно проводить анализ состояния магматических камер и оценивать глубину залегания кровель и подошв камер. Вышеуказанные тепловые аномалии магматических камер были заверены данными автоматических термодатчиков (рисунок 2).

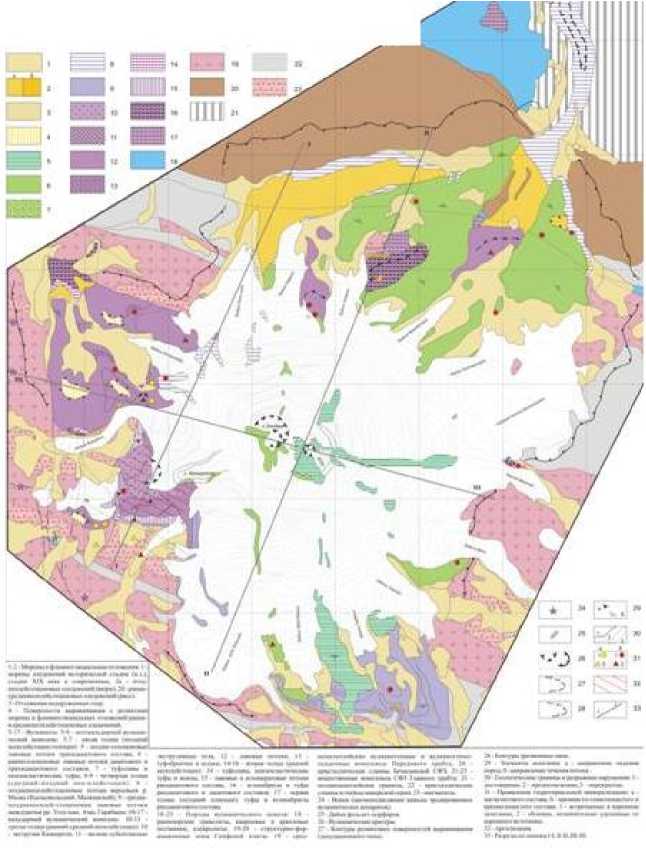

Рисунок 2 Карта тепловых аномалий с учетом геофизических исследований.

Если проанализировать полевые наблюдения на поверхности вулканического строения Эльбруса, то мы можем выявить признаки проявления активации вулканических процессов, происходящих в магматических камерах и в глубоком очаге. Так, в сентябре 2002 года под кратером восточной вершины Эльбруса произошло быстрое таяние ледяного покрова. Плавление сопровождалось активным выпуском пара и газа. Это привело к частичному выходу лавового потока. К июню 2006 года эта площадь почти удвоилась. Под восточным пиком Эльбруса, на высоте ~ 5500 5

м, в связи с быстрым таянием ледника, в долинах рек Баксан и Малка были выявлены участки голоценовых лавовых потоков, что сопровождалось до 2013 года фумарольной активностью [3]. Этот процесс протекал с большими выбросами диоксида серы и водяного пара. На обнаженных выходах лавы на восточной вершине были обнаружены новообразования колонии лишайников. Это явление не характерно для таких высот и связано с повышенными температурами в пределах этой аномалии. В западной части тепловой аномалии № 1 ледник Кюкюртли постоянно отступает, периодически происходят выбросы пара, появляется запах диоксида серы. В районе Боки, расположенном в 350 м ниже восточной вершины Эльбруса, по результатам геолидарной съемки были выявлены четыре канала фумаролы [4]. Уже в 2012 году эти каналы вышли на поверхность. Появление фумарольных каналов во льду толщиной около 45 м может указывать только на то, что незначительные, но постоянные порции газонасыщенного расплава из глубокого очага попадают в камеру. Это может привести к переходу вулкана в более активную фазу. В зоне термической аномалии № 3 постоянно происходит быстрое уменьшение снежного и ледяного покрова, постоянный выброс диоксида серы.

В заключение исследования хочется сказать, что проведенные комплексные геологогеофизические и дистанционные исследования за вулканом Эльбрус позволили сделать такие выводы:

-

1. На базе полученных данных нынешнее состояние вулкана Эльбрус оценено как действующий, но пока «спящий» вулкан.

-

2. Отмечено постоянное формирование периферических камер, фиксирующихся дистанционными методами в виде устойчивых положительных тепловых аномалий.

-

3. Наличие зоны сейсмического затишья и зоны сейсмодислокаций овальной формы, совпадающих с границами эльбрусской кальдеры, четко свидетельствуют о присутствии значительного объема расплава под ЭВЦ. Данное явление свидетельствует об активном состоянии «спящего» вулкана.

-

4. На сегодняшний день основной задачей изучения геофизических процессов, протекающих в вулкане Эльбрус является формирование комплекса прогнозирования участков вероятного извержения.

-

5. Необходимо разработать методики выявления активных зон тектонических нарушений над периферическими магматическими камерами. Это даст возможность изучать все протекающие процессы в отдельных магматических камерах, также сформировать математические модели протекающих процессов в глубинном очаге.

Список литературы Геофизические процессы, протекающие в районе Эльбруса

- Зимницкий А.П. Распространение и динамика приледниковых озёр Центрального Кавказа: Дис. на соиск. уч. степ. канд. наук. Краснодар: Кубанский гос. университет, 2012. 116 с.

- Кидяева В.М., Крыленко И.Н., Крыленко И.В., Петраков Д.А., Черноморец С.С. Колебания уровня воды в горных ледниковых озерах // Геориск. 2013. № 3. С. 20-27.

- Докукин М.Д. Происхождение очагов формирования гляциальных селей // Тр. ВГИ. 1988. Вып 73. С. 46-58.

- Докукин М.Д., Савернюк Е.А., Багов А.М., Маркина А.В. О перестройке гидрографической сети северо-восточного подножия Эльбруса // Лёд и Снег. 2012. № 2 (118). С. 23-30.

- Сейнова И.Б., Золотарев. Е.А. Ледники и сели Приэльбрусья. М.: Научный мир, 2001. 203 с.

- Золотарев Е.А., Харьковец Е.Г. Оледенение Эльбруса в конце XX в. // МГИ. 2010. Вып. 89. С. 175-181.