Геохимические особенности нижнепалеозойских пород в зоне межформационного контакта в междуречье Малой Усы и Малой Кары (Полярный Урал)

Автор: Кузнецов А.Г., Козырева И.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 9 (225), 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается зона межформационного контакта уралид/доуралид, вскрытая в междуречье Малой Кары и Малой Усы, в районе вершины г. Саурипэ. Выделено пять типов горных пород. Особенности состава обломочного материала позволили предположить его поступление из различных источников. Результаты петрографического и геохимического изучения пород фундамента и перекрывающих их отложений показали, что накопление осадочной толщи разреза уралид могло происходить в условиях начального этапа рифтогенеза на континентальной окраине в тектонически нестабильной обстановке мелководного морского бассейна.

Зона межформационного контакта, полярный урал, кора выветривания, песчаники, гравелиты

Короткий адрес: https://sciup.org/149129113

IDR: 149129113

Текст научной статьи Геохимические особенности нижнепалеозойских пород в зоне межформационного контакта в междуречье Малой Усы и Малой Кары (Полярный Урал)

В междуречье Малой Кары и Малой Усы, в районе вершины Саурипэ вскрывается зона межформационного контакта уралид/доуралид. Допалеозойские отложения здесь представлены метаморфизованными основными вулканитами бедамель-ской свиты (PR 3 -C bd). В основании разреза уралид с угловым и азимутальным несогласиями на породах фундамента залегают терригенные породы хойдышорской свиты (С 3 —О 1 hd) (Попов и др., 2005 г.).

Выявление геохимических особенностей имеет большое значение для установления генезиса палеонтологически не охарактеризованных отложений, их стратиграфического расчленения и корреляции при геологическом картировании и прогнозиро вании рудопроявлений коренного золота типа метаморфизованных россыпей, приуроченных к нижнепалеозойским толщам в зоне межформационного контакта уралид/доуралид. Ру-допроявления такого типа известны в терригенных отложениях в основании палеозойского разреза в междуречье Малой Кары и Малой Усы [1, 4, 7].

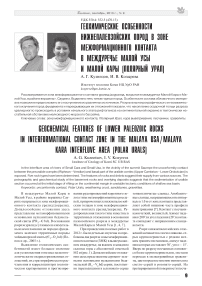

При проведении полевых работ в 2012 г. были детально изучены и опробованы два разреза зоны межформационного контакта (ЗМК) в вышеуказанном междуречье, на южном и западном склонах горы с абсолютной отметкой 882 м (рис. 1). Допалеозойские отложения здесь представлены серовато-зелеными основными вулканитами беда-мельской (R3 —V2bd) серии, постепенно переходящими в зеленовато-серые тонкоплитчатые сланцы. Апобазито-вые сланцы, вскрывающиеся на интервале в 1.0 м от зоны контакта представляют собой нижнюю часть профиля выветривания [7]. Контакт с песчаниками четкий, волнистый. Азимут падения (200°) и угол падения (20°) контакта совпадают с направлением сланцеватости.

Разрез нижнепалеозойских отложений начинается слоем оливково-серых крупнозернистых с редким мелким гравием песчаников, азимут падения которых составляет 30°, угол — 15°. Вверх по разрезу песчаники становятся более крупнозернистыми, местами переходя в мелкогравийные гравелиты, цвет пород постепенно меняется на светло-серый и розовато-серый. На препарированной поверхности песча-

Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов

ников в основании и в верхней части разреза заметны фрагменты градационной и косой слоистости

Метагравелиты и метапесчаники имеют полевошпат-кварцевый состав с преобладанием кварца (соотношение кварц: плагиоклаз — 2: 1). Кроме того, в них обнаружены лейкоксен, циркон, гематит, магнетит и титанит. Характерной особенностью всех изученных нами обломочных пород является ограниченный набор пород, слагающих обломки. Наиболее часто встречается монокристаллический обломочный кварц, реже — мелкокристаллический гранулированный кварц и обломки полевых шпатов, очень редко — обломки кислых вулканитов. По мере удаления от зоны межформационного контакта в породах увеличивается содержание кварцевой составляющей (исключение составляет верхняя часть обнажения Сш) и уменьшается содержание слюдистой.

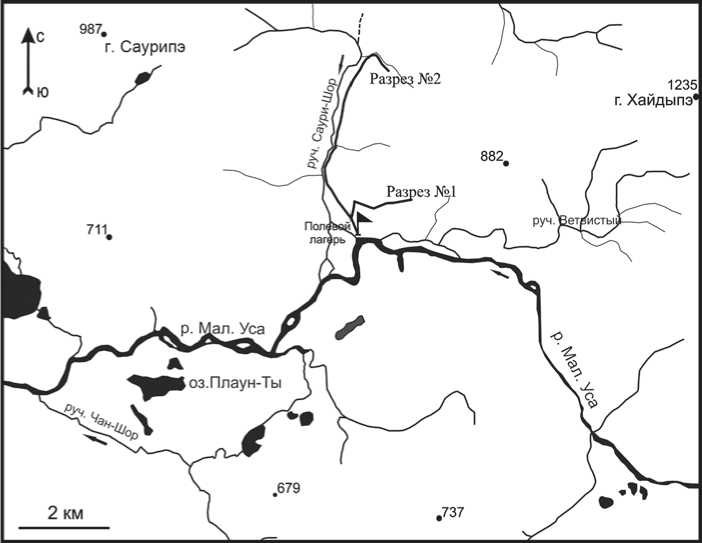

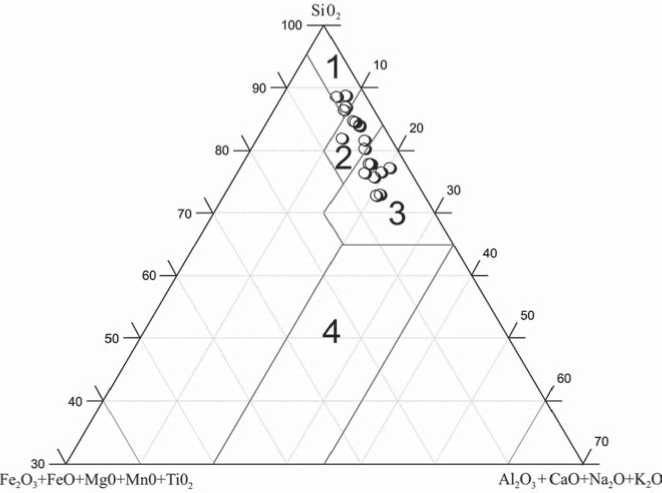

Химический состав горных пород двух изученных нами разрезов ЗМК определялся полуколичественным спектральным и химическим анализами. В результате литохимической обработки данных химических анализов с использованием так называемого Стандарта ЮК [11] были рассчитаны литохимические модули (табл. 1), построена модульная диаграмма (рис. 2) и сделан нормативный пересчет минерального состава пород (табл. 2).

На модульной диаграмме, построенной в координатах «ГМ — (Na2O + K 2 O)», где ГМ (гидролизат-ный модуль) = (Al2O3 + TiO2 + Fe2O3 + + MnO) / SiO2, были выделены четыре кластера — группы, в каждой из которых химический состав пород относительно близок.

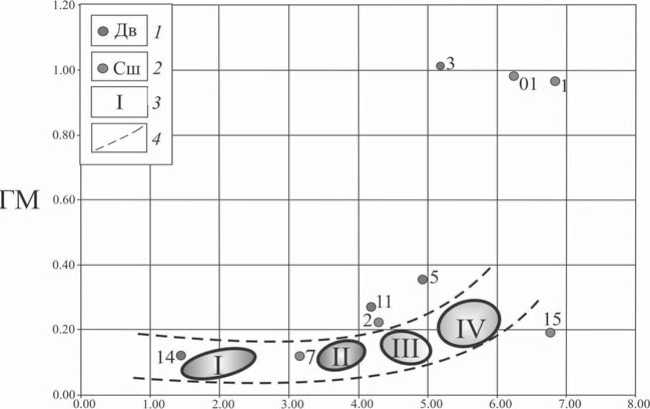

Так, метагравелиты и крупнозернистые метапесчаники с гравийными зернами образуют кластер I и аттестуются как гипосилиты, они характеризуются неравномерно-зернистой псефитовой структурой с гранолепидо-бластовой базальной структурой цемента (рис. 3, а). По данным нормативного минерального пересчета (табл. 2) в их составе доминирует кварц (~ 75 об. %). Второстепенные минералы представлены кислым (№ 9) плагиоклазом (9.2 об. %), хлоритом (7.1 об. %) и калиевым полевым шпатом (6.7 об. %). Особенностью этой группы пород является наименьшее по сравнению с другими кластерами количество слюды (0.8 об. %). Полу-количественный спектральный анализ показал наличие в породах кластера I значительных содержаний Cr (до 100 г/т), носителем которого являются хромшпинелид и фуксит.

В отличие от кластера I среднезернистые метапесчаники кластера II характеризуются неравномерно-зер-

Таблица 1

Химичеекий состав пород, мае. %

|

Компонент |

Кластер |

Составы вне кластеров |

|||||||||||

|

И |

III |

IV |

Сш. 7 |

Дв. 14 |

Дв. 5 |

Дв- И |

Дв.З |

Сш. 01 |

Сш. 1 |

Сш. 2 |

Сш.15 |

||

|

и модуль |

Гипосилиты |

Миосилиты |

Гипосилиты |

Силиты |

Псевдогидролизаты |

Миосилиты |

|||||||

|

п |

6 |

3 |

2 |

4 |

|||||||||

|

SiO2 |

86.24 |

83.33 |

79.35 |

73.32 |

83.86 |

86.2 |

64.66 |

72.60 |

39.32 |

40.86 |

40.58 |

74.50 |

76.01 |

|

TiO, |

0.46 |

0.29 |

0.51 |

0.56 |

0.36 |

1.22 |

1.47 |

0.92 |

2.00 |

2.46 |

2.43 |

0.37 |

0.25 |

|

А12Оз |

6.24 |

8.15 |

9.87 |

12.78 |

7.63 |

5.1 |

14.65 |

14.23 |

23.29 |

22.44 |

22.78 |

11.75 |

12.62 |

|

Fe2O3 |

1.80 |

1.20 |

2.21 |

2.67 |

0.90 |

2.4 |

0.34 |

3.83 |

8.38 |

6.70 |

5.86 |

2.17 |

1.38 |

|

FeO |

0.51 |

0.77 |

0.38 |

1.16 |

1.04 |

0.38 |

6.36 |

0.63 |

5.86 |

8.41 |

8.09 |

2.28 |

0.43 |

|

MnO |

0.03 |

0.04 |

0.02 |

0.03 |

0.1 |

0.02 |

0.11 |

0.03 |

0.28 |

0.15 |

0.13 |

0.02 |

0.01 |

|

MgO |

0.81 |

1.06 |

1.15 |

1.21 |

1.35 |

0.75 |

3.24 |

0.54 |

7.18 |

4.42 |

4.17 |

1.43 |

0.50 |

|

СаО |

0.52 |

0.50 |

0.50 |

0.61 |

0.52 |

0.61 |

0.50 |

0.67 |

0.89 |

1.58 |

2.06 |

0.63 |

0.50 |

|

Na2O |

1.01 |

1.22 |

0.36 |

4.18 |

1.81 |

0.83 |

2.09 |

1.76 |

4.19 |

5.88 |

6.48 |

3.96 |

0.23 |

|

КЮ |

0.91 |

2.43 |

4.27 |

1.32 |

1.25 |

0.61 |

2.84 |

2.40 |

0.99 |

0.36 |

0.37 |

0.34 |

6.53 |

|

р2Ъ5 |

0.03 |

0.04 |

0.04 |

0.04 |

0.018 |

0.03 |

0.07 |

0.08 |

0.38 |

0.46 |

0.55 |

0.03 |

0.05 |

|

Ппп |

1.29 |

0.96 |

0.98 |

1.94 |

1.18 |

1.37 |

3.50 |

2.24 |

6.68 |

5.83 |

5.59 |

2.37 |

0.52 |

|

Сумма |

99.68 |

99.8 |

99.37 |

99.78 |

100.00 |

99.42 |

99.82 |

99.93 |

99.44 |

99.55 |

99.09 |

99.85 |

98.90 |

|

N 3-20+К2О |

1.92 |

3.65 |

4.63 |

5.50 |

3.06 |

1.44 |

4.93 |

4.16 |

5.18 |

6.24 |

6.85 |

4.30 |

6.76 |

|

гм |

0.11 |

0.13 |

0.16 |

0.24 |

0.12 |

0.11 |

0.35 |

0.27 |

1.01 |

0.98 |

0.97 |

0.22 |

0.19 |

|

Н2О |

0.25 |

0.10 |

0.18 |

0.20 |

0.11 |

0.32 |

0.39 |

0.10 |

0.48 |

0.10 |

0.19 |

0.20 |

0.10 |

|

со2 |

0.10 |

0.10 |

0.10 |

0.10 |

0.1 |

0.10 |

0.10 |

0.10 |

0.10 |

0.10 |

0.10 |

0.10 |

0.14 |

Na,O+ К2О

Рис. 2. Модульная диаграмма пород зоны межформационного контакта.

Условные обозначения: 1 — точки на модульной диаграмме участка «Останец», 2 — точки на модульной диаграмме участка «Северный», 3 — номер кластера, 4 — линия тренда содержания щелочности (Na2O+K2O)

нистой бластопсаммитовой структурой. В мелко-, тонкозернистой (размер зерен 0.03—0.05 мм) основной ткани располагаются приемущественно кварцевые обломки крупнопесчаной (0.4—1.0 мм) размерности, которые занимают до 60 % площади шлифа. Редкие гравийные зерна представлены обломками минералов — кварца и полевых шпатов, и обломками пород — кислых и основных вулканитов (рис. 3, б). По данным нормативного пересчета основными минералами пород этого кластера являются кварц (~ 66 об. %) и плагиоклаз (~ 23 об. %). Второстепенные минералы представлены хлоритом, серицитом, калиевым полевым шпатом и гематитом, акцес-сорные—лейкоксеном.

Рассланцованные метапесчаники, образующие кластер III, аттестуются как гипосилиты. Породы этого кластера занимают на диаграмме промежуточное положение по гидролизат-ности и щелочности. Эти метапесчаники характеризуются максимальным по сравнению с другими породами содержанием калия (K2O 4.5 мас. %), что объясняется их высокой слюдистос-тью — они содержат 18.5 об. % расчетного мусковита (рис. 3, в).

Породы кластера IV, аттестуемые как миосилиты, представлены мелкозернистыми метапесчаниками, отличающимися от метапесчаников предыдущих кластеров максимальным содержанием полевых шпатов (~ 41 об. %). Кварц все же остается основным породообразующим минералом, и на его долю приходится 48 об. %, а зерна плагиоклазов часто полностью сери-цитизированы. Часть гравийных кварцевых зерен представляет собой вкрапленники кислых вулканитов.

Контуры обломочных зерен (даже сохранивших признаки окатанности) корродированы, нередко наблюдаются шиповидные вростки слюды в края регенерированных кварцевых зерен, перпендикулярные направлению вектора давления (рис. 3, г). В сланцах отмечается повышенное содержание ряда элементов, г/т: Ba до 1800, Ti 4200, Zn 180, Сг 130. Наличие цинка и хрома связано с хромитом, титана — с титанитом, рутилом, лейкоксеном и ильменитом. Барий может содержаться в калиевом полевом шпате и слюде. Согласно применимости правила Гольдшмидта к характеристике изоморфизма в ряду Ва, Са, Na большей способностью к замещению К обладает Ва, меньшей — Na и Са.

Вне кластеров оказались образцы пород, имеющие существенные особенности химического состава, не позволяющие усреднять их в кластерах.

Апобазитовые сланцы (обр. Дв. 3 и Сш. 01) по химическому составу соответствуют псевдогидролизатам и отличаются максимальной щелочностью (Na 2 O+K 2 O составляют от 5 до 6 мас. %). Эти породы содержат наибольшее для изученных образцов количество полевых шпатов и наименьшие — кварца. Амфибол-кварц-хло-рит-плагиоклазовый сланец (обр. Сш. 01), характеризуется сланцевой текстурой с микролепидограноблас-товой структурой и представляет собой микрозернистый агрегат нескольких минералов: полевого шпата основного состава, аутигенного кварца, амфибола группы тремолита-актинолита, эпидота, рудных минералов и лейкоксена (рис. 3, д). Слюдистый апобазитовый сланец (Дв. 3) содержит 20 об. % мусковита и 7.14 мас. % MgO,

Нормативный минеральный состав пород, %

Таблица 2

|

Минерал |

Кластер |

Составы вне кластеров |

|||||||||||

|

I |

II |

III |

IV |

Сш. 7 |

Дв. 14 |

Дв. 5 |

Дв. 11 |

Дв.З |

Сш. 01 |

Сш. 1 |

Сш. 2 |

Сш. 15 |

|

|

Кварц |

74.8 |

65.6 |

53.5 |

48.0 |

66.6 |

73.6 |

57.5 |

64.4 |

5.1 |

12.4 |

4.6 |

53.5 |

36.9 |

|

Плагиоклаз |

9.2 |

23.2 |

6.2 |

25.4 |

12.5 |

9.8 |

11.7 |

13.4 |

6.7 |

9.7 |

9 |

3.2 |

54.4 |

|

(№) |

(9) |

(9) |

(8) |

(9) |

(И) |

(9) |

(6) |

(9) |

(60) |

(58) |

(64) |

(19) |

(3) |

|

Ортоклаз |

6.7 |

2.3 |

8.1 |

15.5 |

8.9 |

6.8 |

14.5 |

12.2 |

27.5 |

26.2 |

27.3 |

11.1 |

0.6 |

|

Мусковит |

0.8 |

2.4 |

18.5 |

2.3 |

2.4 |

0.8 |

0.5 |

0.7 |

20 |

0.5 |

16.0 |

17.5 |

0.9 |

|

Парагонит |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

0.3 |

0.5 |

— |

— |

— |

— |

2.9 |

|

Хлорит |

7.1 |

5.0 |

6.7 |

5.1 |

7.9 |

6.9 |

8.1 |

7.3 |

26.3 |

24.6 |

31.0 |

8.4 |

1.1 |

|

Амфибол |

— |

— |

3.5 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

12.3 |

— |

3.5 |

— |

|

Апатит |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

0.9 |

1.0 |

1.2 |

— |

— |

|

Титанит |

0.4 |

— |

0.1 |

0.8 |

0.2 |

0.5 |

0.4 |

0.1 |

0.3 |

0.4 |

0.6 |

— |

— |

|

Лейкоксен |

0.2 |

0.4 |

0.1 |

0.4 |

0.4 |

0.3 |

0.3 |

0.2 |

0.1 |

2.1 |

— |

0.5 |

0. 3 |

|

Тальк |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

7.3 |

— |

— |

— |

— |

|

Ильменит |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

2.2 |

— |

1.5 |

1.4 |

2.3 |

— |

— |

|

Гематит |

0.6 |

1.3 |

0.6 |

3.0 |

1.0 |

0.5 |

3.6 |

1.0 |

3.3 |

6.7 |

5.9 |

2.2 |

1.4 |

|

Карбонат |

0.1 |

— |

0.1 |

— |

0.2 |

0.1 |

— |

0.1 |

0.1 |

0.1 |

0.1 |

0.1 |

0.3 |

Рис. 3. Обломочный материал и структурно-текстурные особенности пород: а — обломки монокристаллического и поликристаллического кварца, обр. Дв 10, кластер I; б — обломок (вкрапленник) кислого вулканита, обр. Сш 14, кластер II; в — слюдистый песчаник, обр. Сш 2, кластер III; г — мелкозернистый песчаник c серицитовым

цементом, корродированными границами зерен и шиповидными вростками слюды, обр. Сш 4, кластер IV; д — амфибол-кварц-плагиоклазовый сланец, обр. Сш 01; е — кварц-плагиоклазовый песчаник, обр. Сш 15. Фотоснимки с анализатором

Для уточнения литологической классификации пород, установления источников сноса, расшифровки физико-химических и геодинамических обстановок осадконакопления использовалось несколько диаграмм: Шутова [9], Дикинсона [11], Коссов-ской-Тучковой [2], диаграмма суммы щелочей — (TAS) для классификации магматических (вулканических) горных пород [8] и диаграмма MgO-FeO-Al2O3 Пирса [12].

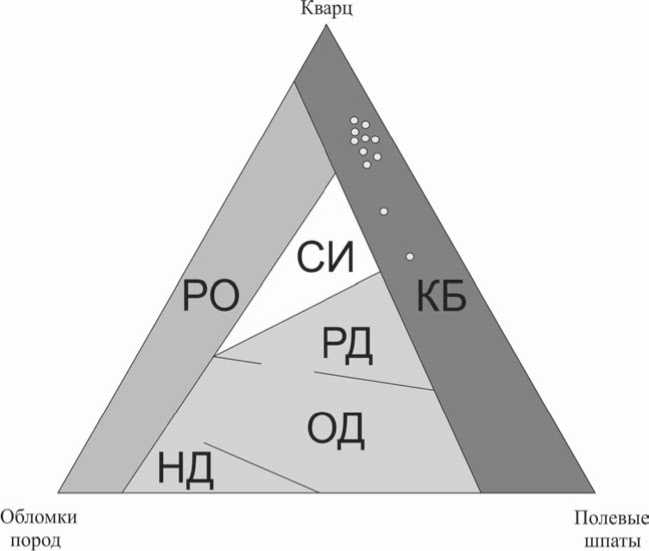

Вулканогенные породы фундамента по содержанию кремнезема относятся к ультраосновным (SiO2 37.23—43.26 мас. %) и относятся к семейству щелочных пикритов. На диаграмме MgO-FeO-Al2O3 Пирса [12] они попадают в область, отвечающую обстановке вулканических дуг и активных континентальных окраин.

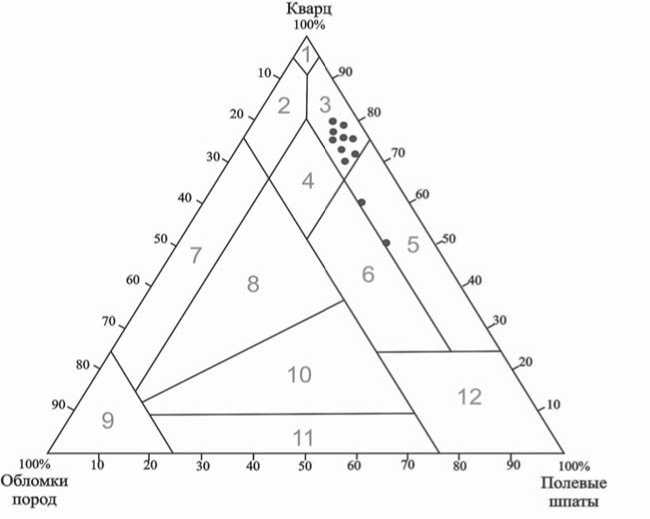

На диаграмме Коссовской-Туч-ковой (1988) фигуративные точки исследованных нами образцов горных пород попали в поля кварцевых, олигомиктовых и полимиктовых песчаников, что соответствует петрографическим данным (рис. 4). Породы, слагающие оба изученных нами разреза, сходны по геохимическим показателям и минеральному составу. Заметные различия наблюдаются лишь в содержании плагиоклазов, максимальное количество которых отмечено в верхних частях разреза № 1.

На диаграмме Шутова большинство метапесчаников относится к полевошпат-кварцевым и собственно аркозовым (рис. 5). Присутствие обломков полевых шпатов в часть которого была пересчитана на нормативный тальк.

Среднезернистые песчаники обр. Дв. 5,11,14 и Сш. 2,7 не вошли в кластеры вследствие особенностей их химического состава. Так, обр. Дв 14 не включен в кластер I из-за повышенной титанис-тости (TiO21.22 мас. %), а обр. Сш 15 — из-за высокого содержания (~ 54 об. %) кислого плагиоклаза (рис. 3, е). Песчаник обр. Сш. 2, более железистый и магнезиальный по сравнению с кластерами II и II, отличается от них меньшим содержанием расчетного плагиоклаза и большим — хлорита (табл. 2).

Снизу вверх по разрезу содержание MnO, MgO, CaO, FeO уменьшается, количество SiO2 увеличивается (табл. 1). Полоса тренда на диаграмме (рис. 2) отражает зависимость состава пород от степени их сортированности и изменения источника обломочного материала.

Рис. 4. Диаграмма (по: А. Г. Коссовской и М. И. Тучковой, 1988) с фигуративными точками метапесчаников ЗМК. 1-4 — поля: 1 — кварцевое, 2 — олигомиктовое, 3 — полимиктовое, 4 — вулканокластическое

Рис. 5. Диаграмма (по: В. Д. Шутову, 1967) с фигуративными точками метапесчаников и метогравелитов ЗМК. 1—12 — поля: 1 — мономиктовое кварцевое, 2 — кремне-кластито-кварцевое, 3 — полевошпат-кварцевое, 4 — мезомиктовое кварцевое, 5 — собственно аркозов, 6 — граувакковых аркозов; 7—11 — поля граувакк: 7 — кварцевых, 8 — полевошпат-кварцевых, 9 — собственно граувакк, 10 — кварц-полевошпа-товых; 11 — полевошпатовых, 12 — пород не терригенного происхождения

Рис. 6. Диаграмма (по: Дикинсону и др., 1980) с точками метапесчаников и метагравелитов ЗМК. Обозначения полей: КБ — континентальные блоки, РО — рециклированный ороген, ОД — островные дуги, РД — расчленённые дуги, НД — нерасчленён-ные дуги, СИ — смешанный источник

составе метагравелитов и метапесчаников и расположение точек на диаграмме Дикинсона (рис. 6) позволяет считать источникам материала для образования данных пород континентальные блоки земной коры, сложенные кислыми магматически -ми породами.

Изученные нами разрезы отличаются от других известных в междуречье Мал. Кары и Мал. Усы разрезов зоны межформационного контакта, в которых базальные горизонты уралид представлены континентальными отложениями, аналогичными алькес-вожской толще Приполярного Урала

[1, 4, 7]. Породы не содержат или содержат незначительное количество гидролизатного материала коры выветривания, присутствие которого свойственно золотоносным континентальным разновидностям нижнепалеозойских пород. Аналогичный характер разреза и вещественный состав нижнепалеозойских толщ известен на Северном Урале, в верховье Печоры [6, 10] и на кряже Манитанырд [4].

Можно предположить, что в по-зднекембрийско -раннеордовикское время здесь располагалась суша, с которой кора выветривания и обломочный материал смывались в долину при вертикальных подвижках, связанных с тектоническими процессами на континентальной окраине в начале рифтогенного этапа. Эту долину затем занял мелководный морской залив, в котором отлагались песчано-алевритовые осадки, а на повышенных участках — песчано-гравийные. Базальные конгломераты, характерные для прибрежных фаций при нормальном трансгрессивном цикле, здесь отсутствуют. Предложенная схема в значительной мере объясняет и отсутствие в породах золота, которое могло бы накапливаться в коре выветривания в случае сохранения обломочного материала на месте разрушения и накопления его в континентальных аллювиальных и делювиальных отложениях. Изменение вещественного состава пород вверх по разрезу отражает стабилизацию тектонического режима и смену источников поступления обломочного материала. Основными источниками сноса стали области, сложенные не измененными в коре выветривания (возможно, субсинхронно образовавшимися) и незолотоносными породами кислого состава.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований УрО РАН № 12-У-5-1008«Редко- и благороднометальная минерализация осадочного генезиса в нижнепалеозойских толщах севера Урала» и № 12-С-5-1020«Общие и локальные критерии различия высокодисперсных экзогенных и низкотемпературных гидротермальных рудоформирующих систем».

Список литературы Геохимические особенности нижнепалеозойских пород в зоне межформационного контакта в междуречье Малой Усы и Малой Кары (Полярный Урал)

- Козырева И. В., Никулова Н. Ю. Минералогия и геохимия пород в зоне межформационного контакта на хр. Саурипэ // Вестник Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН, 2012. № 4. С. 2-6.

- Коссовская А.Г., Тучкова М. И. К проблеме минералого-петрохими ческой классификации и генезиса песчаных пород // Литология и полезные ископаемые, 1988. № 2. С. 8-24.

- Никулова Н. Ю. Кора выветривания в основании палеозойского разреза в зоне межформационного контакта уралид/доуралид на хр. Ния-Хой (Полярный Урал) // Актуальные проблемы литологии: Материалы 8-го Уральского литологического совещания. Екатеринбург, 2010. С. 231-233.

- Никулова Н. Ю., Сиванова Л. М. Геохимические особенности пород зоны межформационного контакта уралид/доуралид на хребте Саурипэ (Полярный Урал) // Вестник Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН, 2008. № 3. С. 12-15.

- Никулова Н. Ю., Швецова И. В. Литология и геохимия горных пород зоны межформационного контакта уралид/доуралид на хр. Ния-Хой (Полярный Урал) // Региональная геология и металлогения, 2010. № 44. С. 30-33.