Геохимические особенности отложений Талатинской свиты (Кунгурский ярус) реки Кожым

Автор: Анищенко Л.А., Клименко С.С., Рябинкина Н.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 3 (111), 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127773

IDR: 149127773

Текст статьи Геохимические особенности отложений Талатинской свиты (Кунгурский ярус) реки Кожым

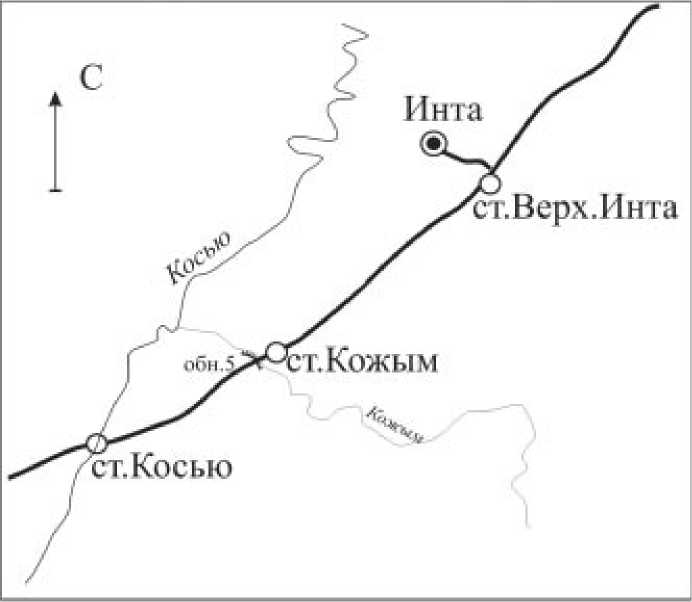

C кунгурского времени произошло обособление впадин Предуральского краевого прогиба по условиям накопления осадков. В северных впадинах — Коротаихинской и Косью-Роговской — седиментация происходила в условиях гумидного климата с образованием угленосной формации. Отложения угленосной формации подстилаются толщей терригенных пород «сероцветной морской малассы» [1, 2]. Представляет научный интерес выявление особенностей распространения и состава органического вещества (ОВ) в породах та-латинской свиты P1tl, относящихся к основанию кунгурского яруса [2]. Исследования пород проведены по разрезу обнажений на р. Кожым. Литологическое изучение толщи началось еще в 40-е годы прошлого столетия А. П. Ро-таем, который и дал название свите, было продолжено в 50—70-е годы и до сих пор привлекает внимание исследователей пермских отложений [3]. Обобщение опубликованного материала,

личные взгляды на строение и фациальную диагностику пермских отложений, новые палеонтологические и палинологические данные были предложены группой ученых Института геологии Коми НЦ УрО РАН (Г. П. Каневым, Е. О. Малышевой, Н. А. Колодой) совместно с коллегами из Палеонтологического института РАН (Т. А. Грунт) и Казанского государственного университета (Н. К. Есауловой и др.) в рамках Международного симпозиума по стратотипическим разрезам перми на р. Ко-жым [2]. Краткая литологическая характеристика пород приводится нами по опубликованным данным.

В основании толщи А. П. Ротаем (1946) выделена мощная пачка (более 70 м) переслаивания средне- и мелкозернистых песчаников и алевролитов (слой 470). Отмечается резкий эрозионный контакт нижних пластов среднезернистых песчаников (мощностью до 2— 3 м) с подстилающими алевролитами бельковской (P1bl) свиты, наличие в пес- чаниках галек этих алевролитов, текстура пород массивная, возможно, грубокосослоистая, а вверх по разрезу происходит уменьшение зернистости песчаников, слоистость становится ритмичной, тонкогоризонтальной, ленточной, реже волнистой с волноприбойными знаками. Перекрывается этот пласт ритмичной толщей тонкогоризонтальнослоистых песчаников и алевролитов слабоизвестковистых с обилием морской фауны (слои 469—465).

Характер строения слоя 470 (основания свиты), по мнению Е. О. Малышевой, свидетельствует о том, что его формирование связано с развитием маломощных зерновых потоков и турбидитов либо на склоне дельты, либо в верхней части шельфового склона [1].

В строении слоев 468—457, такие характерные признаки, как отсутствие четких закономерностей в чередовании пород, преобладание алевролитов и аргиллитов с неяснослоистыми или горизонтально-слоистыми текстурами, широкое распространение морской фауны и биотурбаций, присутствие маломощных песчаных или даже известковых прослоев со скоплениями морской фауны: брахиопод, мшанок, двустворок, а также члеников криноидей позволило интерпретировать их как отложения удаленного от берега шельфа.

При этом преобладали иловые фации. Песчаные прослои, вероятно, представляли собой штормовые и подводно-баровые образования. Первые характеризуются небольшими мощностями (0.3—1.5 м), достаточно резкими нижним и верхним контактами, неяснослоистыми текстурами или слоистостью мелкой ряби, часто обогащены скоплениями раковин и био-турбированы. Вторые отличаются относительно повышенными мощностями (3—6 м), постепенным переходом в подстилающие отложения, незна-

чительным укрупнением обломочных зерен вверх по разрезу, интенсивной биотурбацией в нижней части, присутствием косослоистых текстур — в верхней. Как и штормовые отложения, они часто содержат скопления морских организмов. И те, и другие иногда включают песчаные отложения русловых промоин.

Для слоя 449 характерно наличие многочисленных поверхностей с отпечатками мелкомасштабных знаков ряби волнений с достаточно высоким индексом (отношение длины волны к высоте), что весьма характерно для зоны прибоя и, учитывая положение данной пачки в разрезе прибрежных отложений, можно предполагать, что условия ее формирования, вероятно, связаны с нижним пляжем [1].

Отложения слоев 456—448 представляют собой типичную цикличную регрессивную последовательность, в которой каждый цикл начинается с алевритовых горизонтально- или неяснослоистых, биотурбированных алевролитов, постепенно переходящих в песчаноалевритовые и, наконец, песчаные отложения. Зернистость песчаников также увеличивается вверх по разрезу от мелкой до средней. При этом в песчаниках наиболее развиты косослоистые текстуры и слоистость мелкой ряби. В кровле циклов отчетливо выражены трансгрессивные слабо эрозионные поверхности, часто обогащенные остаточным лагом в виде мелких глинистых галек и ракушняка. Все эти признаки свидетельствуют о прибрежно-баровых условиях осадконакопления.

Таким образом, на основании литологической характеристики разреза ко-жимской свиты, в ее составе выделено три основных фациальных комплекса, отвечающих обстановкам осадконакопления верхней части континентального склона, открытого шельфа и предпля-жевой зоны барьерных островов или побережья (рис. 1).

Первый фациальный комплекс включает отложения низов талатинс-кой (кожимской) свиты (слой 470) и характеризуется закономерным чередованием песчаников зерновых потоков с весьма характерными текстурноструктурными признаками и глинисто-алевритовых пород с тонкими прослоями песчаников, имеющими турбидитовую природу.

Второй фациальный комплекс объединяет большую часть кожимской свиты (слои 469—457) и представлен песчано-глинисто-алевритовыми отложениями открытого шельфа с маломощными прослоями штормовых песчаников с ракушняками и алевропесча-ных пачек (мощностью до 4 м), диагностируемых как отложения удаленных от берега подводных баров.

Третий фациальный комплекс выделяется в верхней части кожимской свиты (слои 456—448) и отвечает типичной циклической регрессивной последовательности, связанной с прибрежно-баровыми условиями осадконакопления [1].

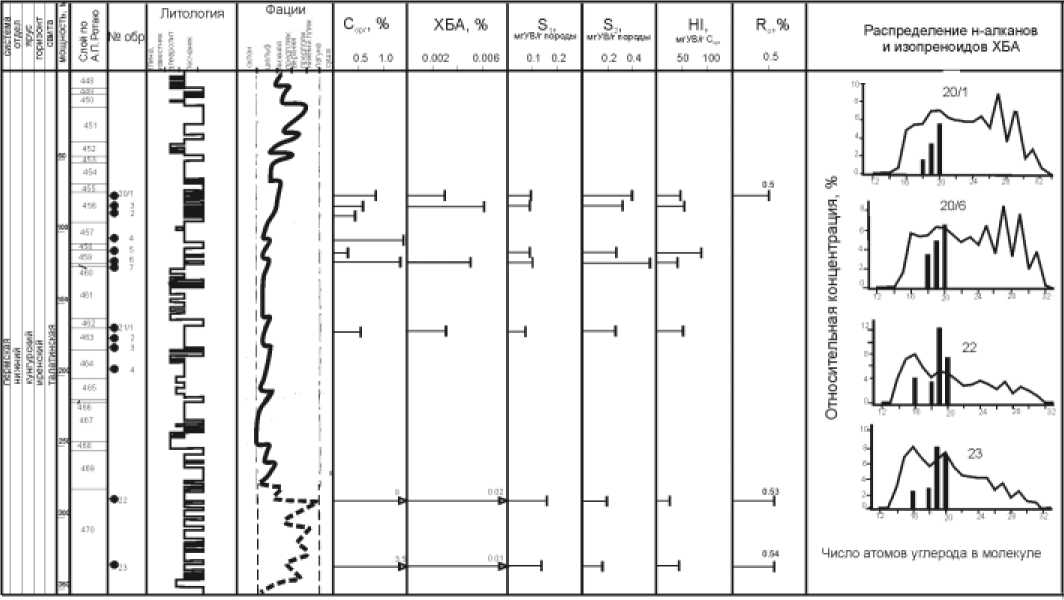

Cодержание органического углерода (Cорг) в породах талатинской свиты варьирует от 0.29 до 8.00 %. Распределение значений Cорг по литологическим типам пород следующее: аргиллиты содержат порядка 1.4, алевролиты — от 0.46 до 1.44 % (среднее 0.66 %), песчаники — от 0.29 до 8.30 %. Ранее fl. Э. fiдович опубликовал сведения о содержании Cорг в породах талатинской свиты по сборным пробам: песчаники ма-локарбонатные — 0.30 % (n-24), песчаники карбонатные — 0.19 % (n-9), алевролиты — 0.73 % (n-27) [4]. При этом большинством исследователей подтверждены средние значения Cорг для различных типов пород, за исключением песчаников, обогащенных ОВ. В основании талатинской свиты (слой 470) среднезернистые песчаники, как отмечалось выше, по наслоению пород обогащены растительным детритом (Cорг = 3.5 % обр. 5/23) и содержат тонкие линзочки углефицированной органики: прослоечки угля до 0.1—0.5 см (Cорг = 8 % в обр. 5/22).

Органическое вещество в породах талатинской свиты, согласно пиролитическим данным, относится к IV типу. Оно характеризуется крайне низкими величинами водородного индекса (HI — 23‒90 мгУВ/г Cорг), причем его зависимости от литологии пород не отмечено. Для всех типов пород пределы колебаний HI приблизительно одинаковы: в аргиллитах — 41—50, алевролитах — 48—90, песчаниках — 23—46. Водородный индекс фиксирует количество УВ, которое может быть продуцировано 1 г органического вещества. В связи с этим углеводородный потенциал ОВ пород талатинской свиты в 3—5 раз ниже потенциала ОВ вит-ритового (III) типа и в 10—15 раз ниже УВ потенциала сапропелево-гумусового ОВ. Органическое вещество IV типа признается окисленным, а его основным микрокомпонентом является инертинит, который обладает очень низкой нефте-битумопродуцирующей способностью, и, как следствие, очень низким общим УВ потенциалом.

Битумоидный коэффициент ( в ), представляющий долю битумоидов в РОВ в процентах, изменяется в пределах 0.27—0.90 %, его величина для сингенетичного ОВ зависит от концентрации Cорг в породе, его генетического типа и стадии преобразованности. В рассматриваемом разрезе зависимости в от количества Cорг в породах также не установлено. Так, в песчаниках при концентрации Cорг 8 %, величина в оставляет 0.27 %, а при Cорг 3.5 % — в равен 0.4 %; в алевролитах при Cорг 0.53 %, в равен 0.53 %, а при увеличении содержания Cорг до 0.84 %, он снижается до 0.36 %. В аргиллитах величина в изменяется от 0.38 до 0.90 %, вне зависимости от концентраций Cорг. Cтепень катагенеза пород талатинской свиты соответствует градации МК1, величина отражения витринита из углистых прослоев составляет 0.50—0.54 % (см. рис. 1). Генетическая и катагенетическая изоморфность ОВ определила приблизительно одинаковую степень битуми-нозности пород свиты.

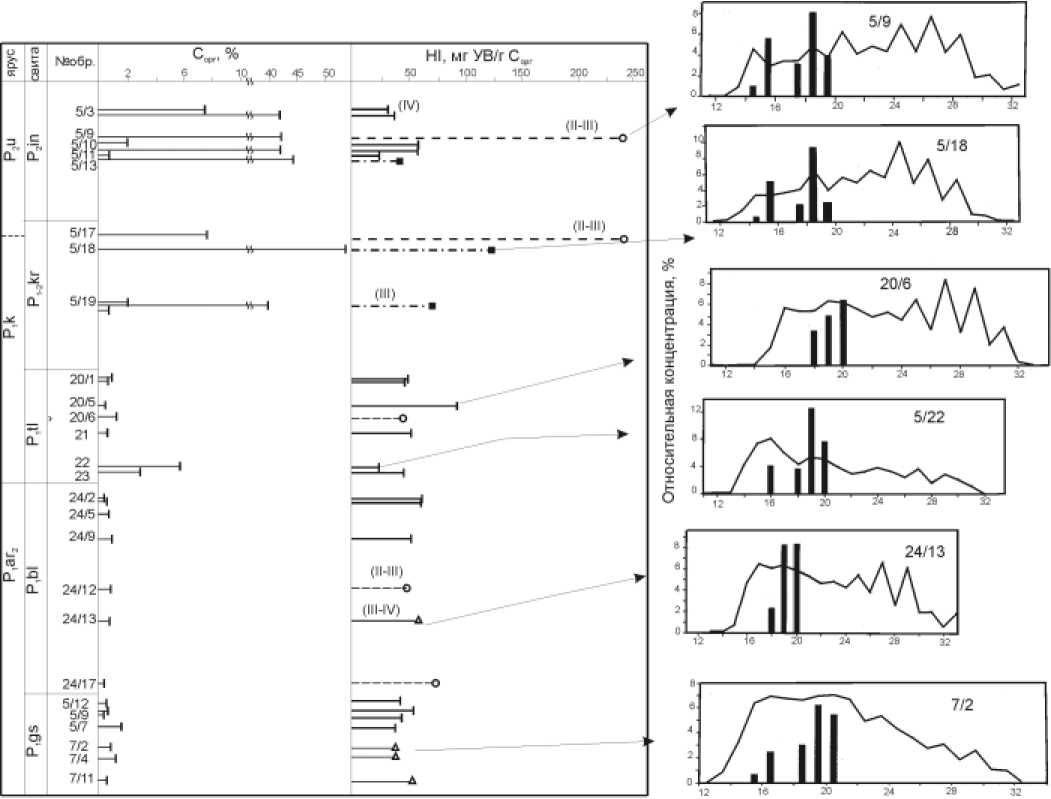

Однако индивидуальный состав би-тумоидов свидетельствует о неоднородности битумообразующего вещества. Распределение н-алканов и изопреноидов в битумоидах пород шельфовых фаций (средняя часть разреза) отличается от характеристики битумоидов из песчаников основания талатинской свиты. Так, для первых (обр. 20-1, 20-6) распределение н-алканов однотипно (рис. 2), высокомолекулярные н-алканы C25—C35 составляют 40—41 %, а C11—C18 — 18—21 %. Наблюдается ярко выраженная доминантность высокомолекулярных н-алканов в ряду C25—C31, где коэффициент нечетности 2C29/C28+30 изменяется от 2.57 до 2.92 (обр. 20-1 и 20-6 соответственно). Тогда как в ряду н-алканов C15—C19 преобладание нечетных (2C17/C16+18 = 0.99— 1.1) практически отсутствует. Отличительной чертой этих битумоидов является преобладание фитана среди изопреноидов (п/ф = 0.60—0.76) и низкие значения отношения пристан/C17 = = 0.6—0.9 (фитан/C18= 0.99—1.19). Распределение н-алканов и изопреноидов принято считать биомаркерами исход-

Рис. 1. Геолого-геохимический разрез отложений талатинской свиты р. Кожым

Число атомов углерода в молвмуле

Рис. 2. Изменение геохимических показателнй пермских терригенных отложений (р. Кожым)

, ᴍарᴛ, 2004 ᴦ., № 3

ного продуцирующего ОВ. Нечетные высокомолекулярные соединения н-алканов являются отпечатками высшей растительности (III ОВ). Cоотно-шение изопреноидных коэффициентов — низкие значения n/C17 при повышенных значениях ф/C18, согласно классификации Коннона-Кассоу (1980), соответствует сапропелево-гумусовому (II) типу ОВ.

Таким образом, биомаркеры из битумоидов пород талатинской свиты свидетельствуют о гетерогенном составе исходного ОВ пород шельфовых фаций. Оно сформировано продуктами гумусового и бактериально-водорослевого вещества. Биопродукты высшей растительности представлены окисленными (инертинитовыми) и ге- метно проявляется преобладание четных среднемолекулярных н-алканов (2C16/C15+C17 = 1.4; 2C20/C19+C21 = 1.3), а коэффициент нечетности высокомолекулярных н-алканов снижен до 1.45— 1.83 (таблица). Отличительной чертой битумоидов является преобладание пристана (п/ф = 1.640—1.116). Cреди стеранов на долю холестана и эргостана приходится более 50 % (в обр. 22 — C27 —28.60, C28 — 26.12, C29 — 45.20 %; обр. 23 — C27 — 30.4, C28 — 26.7, C29 — 42.9 %). Биомаркеры свидетельствуют о гетерогенном составе исходного ОВ.

Основную часть исходной органической массы составляют гумусовые компоненты с преобладанием инертинитовой составляющей, ческие показатели битумоидов нижележащих отложений черноречен-ской свиты отличаются от аналогичных для пород талатинской свиты.

На основании геохимии ОВ и особенностей литологического строения талатинской толщи представляется возможным обособление первого фациального комплекса в качестве регрессивной части предыдущего цикла (чернореченской свиты) и остальной части талатинской свиты — в качестве самостоятельных трансгрессивного и регрессивного циклов.

В заключение следует отметить, что коллекция пород, послужившая предметом исследования, была собрана отрядом C. C. Клименко за полевой сезон-2002. Аналитические гео-

Геохимические показатели битумоидов

Битумоиды, экстрагированные из углистых песчаников (обр. 22, 23) выделяются распределением н-алканов, изопреноидов и их соотношением (рис. 2). Доля н-алканов ряда C11—C18 в два раза превышает их долю в битумои-дах пород шельфовых фаций (обр. 22 — 42 %, обр. 23 — 38 %), а доля высокомолекулярных соединений (C25— C35) снижена до 21—24 %. Наиболее за- так как значения HI не превышают 23—46 мгУВ/г Cорг. Битумогенерирующую (меньшую) часть исходной биомассы составляли биопродуценты бактериального (водорослево-бактериального) и гумусового (витринитового) ОВ. Органическое вещество песчаников накапливалось в окислительных прибрежных условиях, скорее, прибрежно-равнинных с проявлением заболоченности. Особенности индивидуального состава битумоидов ОВ песчаников обусловлено только характером исходной биомассы. Влияние катагенного и миграционного факторов в составе битумоидов не проявилось. Катагенез ОВ в исследованном разрезе соответствует стадии МК1, что доказано данными отражательной способности витринита и сохранением высокого уровня нечетности по всему ряду н-алканов. Миграционные процессы, скорее всего, не проявились, так как отсутствует последовательное увеличение концентрации индивидуальных соединений н-алканов и изопреноидов с уменьшением числа молекул в соединениях. Более того, геохими- химические исследования выполнены в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН (Д. А. Бушневым, О. В. Валяевой, C. А. Забоевой, Н. А. Приез-жевой); в лаборатории ВНИГНИ под руководством М. В. Дахновой (Э. В. Храмовой и др.); в ООО «Геоном» (Г. В. Трапезниковой, Н. В. Тимониной и др.). Всем исследователям авторы выражают свою признательность и благодарность.

Список литературы Геохимические особенности отложений Талатинской свиты (Кунгурский ярус) реки Кожым

- Биота востока Европейской России на рубеже ранней и поздней перми. М.: ГЕОС, 1988. 356 с.

- МакедоновА. В. Литология и фации пермских угленосных отложений // Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. М., 1965. Т. 3. С. 83-96

- Путеводитель геологических экскурсий: Международный конгресс "Пермская система земного шара". Ч. IV. Разрезы пермской системы р. Кожым. Западный склон Приполярного Урала. Свердловск, 1991. 61 с.

- Юдович Я.Э. Региональная гео химия осадочных толщ. Л.: Наука, 1981. 26 с.