Геохимические особенности пород зоны межформационного контакта уралид/доуралид на хребте Саурипэ (Полярный Урал)

Автор: Никулова Н.Ю., Сиванова Л.М.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 3 (159), 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128307

IDR: 149128307

Текст статьи Геохимические особенности пород зоны межформационного контакта уралид/доуралид на хребте Саурипэ (Полярный Урал)

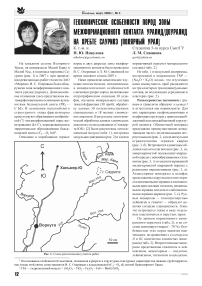

На западном склоне Полярного Урала, на водоразделе Малой Кары и Малой Усы, в подножье вершины Са-урипэ (рис. 1) в 2007 г. при проведении ревизионных работ геологом ЗАО «Миреко» В. С. Озеровым была обнаружена зона межформационного контакта уралид/доуралид. Допалеозойс-кие отложения здесь представлены метаморфизованными основными вулканитами бедамельской свиты (PR3— Є bd). В основании палеозойского структурного этажа фрагментарно присутствуют образования кембрийской (?) метаморфизованной коры выветривания (kv Є), перекрывающиеся терригенными образованиями бадья-шорской свиты (Є3—О1 bd)1.

Описание и опробование горных

Рис. 1. Схема расположения участка работ

пород в двух разрезах зоны межформационного контакта было проведено В. С. Озеровыи и Л. М. Сивановой во время полевого сезона 2007 г.

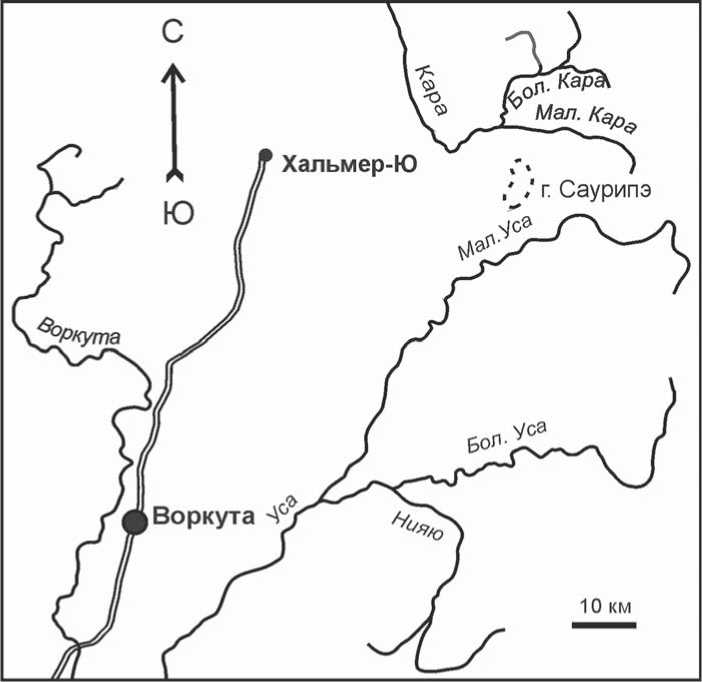

Нами проведено комплексное изучение литологических, геохимических и минералогических особенностей слагающих разрез пород, включающее петрографическое описание 30 шлифов, изучение минерального состава тяжелой фракции (30 проб), обработку данных 30 полуколичественных спектральных и 18 полных химических анализов. В результате литохимической обработки данных химических анализов с использованием «Стандарта ЮК» [2] были рассчитаны литохимические модули (табл. 1), построена модульная диаграмма (рис. 2) и сделан нормативный пересчет минерального состава (табл. 2).

Из табл. 1 и модульной диаграммы, построенной в координатах ГМ2 — (Na2O + K2O) видно, что изученная нами совокупность проб распадается на три кластера и три индивидуальных состава, не подлежащих усреднению в кластерах (рис. 2).

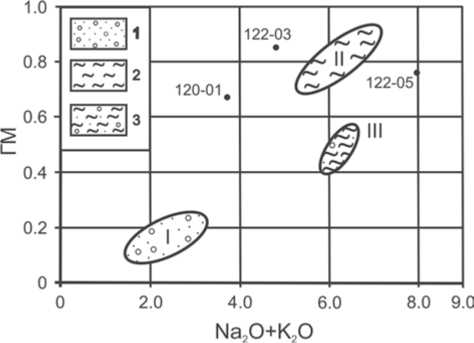

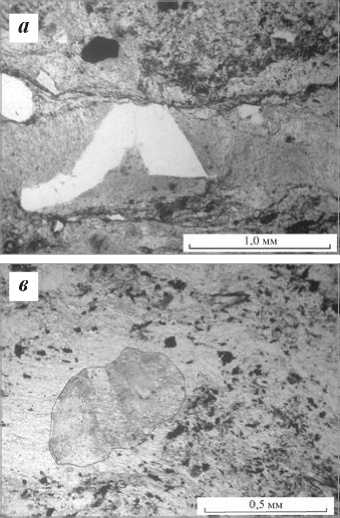

Разнозернистые песчаники с гравием и гравелиты образуют кластер I и аттестуются как нормосилиты. Для них характерны псефопсаммитовая и псефитовая структуры с гранолепидоб-ластовой или лепидобластовой структурой цемента. Обломочный материал представлен преимущественно неока-танными часто с полигональными остроугольными (рис. 3, а) или вогнутыми ограничениями зернами кварца (рис. 3, б). Встречаются единичные обломки кислого плагиоклаза (рис. 3, в), микрозернистой полевошпат-кварце-вой породы с новообразованным титанитом (рис. 3, г) и гематитизированной мелкозернистой кварцевой породы с реликтами вкрапленников (рис. 3, д). Акцессорные минералы в шлифах представлены округлыми плохо окри-сталлизованными зернами и клиновидными кристаллами титанита, неокатан-ными зернами эпидота и слабоокатан-ными зернами циркона (рис. 3, е). Рудные минералы — тонкодисперсные лейкоксен и гематит — образуют цепочки согласно сланцеватости. Гематит встречается также в виде отдельных пластинчатых и округлых зерен.

По данным нормативного минерального пересчета (табл. 2), в их составе доминирует кварц (~ 70 %). Особенностью этих пород является наименьшее, по сравнению с кластерами II и III , количество слюдистых минe-рaлов (табл. 2). Второстепенные минералы представлены гематитом и лейкоксеном, акцессорные — эпидотом, лейкоксеном, титанитом и кальцитом.

Таблица 1

Химический состав пород, мас. %

|

Компоненты и модули |

Кластеры |

Составы вне кластеров |

||||

|

I |

II |

III |

120-01 |

122-03 |

122-05 |

|

|

Нормо-силиты |

Псевдогидролизаты |

Нормо-сиаллиты |

Псевдогидролизаты |

Гипогидролизат |

||

|

n |

8 |

5 |

2 |

|||

|

SiO 2 |

82.16 |

45.85 |

58.93 |

45.32 |

42.66 |

47.88 |

|

TiO 2 |

0.88 |

2.29 |

1.25 |

1.91 |

2.30 |

0.88 |

|

Al2O3 |

7.81 |

21.93 |

22.36 |

18.29 |

21.56 |

25.30 |

|

Fe 2 O 3 |

3.00 |

9.72 |

3.46 |

4.33 |

5.85 |

9.48 |

|

FeO |

0.68 |

2.79 |

0.79 |

5.66 |

6.08 |

0.56 |

|

MnO |

0.02 |

0.15 |

0.04 |

0.33 |

0.34 |

0.05 |

|

MgO |

0.92 |

3.68 |

2.07 |

10.53 |

7.07 |

1.85 |

|

CaO |

0.47 |

2.03 |

0.88 |

4.21 |

2.22 |

1.17 |

|

Na 2 O |

0.72 |

1.19 |

1.22 |

3.71 |

0.31 |

0.47 |

|

K 2 O |

1.59 |

4.99 |

5.00 |

0.02 |

4.51 |

7.49 |

|

P 2 O 5 |

0.07 |

0.48 |

0.13 |

0.29 |

0.33 |

0.11 |

|

ппп |

1.74 |

4.58 |

3.69 |

5.95 |

6.34 |

4.17 |

|

Сумма |

100.06 |

99.68 |

99.79 |

100.55 |

99.57 |

99.41 |

|

Na 2 O+K 2 O |

2.31 |

6.18 |

6.21 |

3.73 |

4.82 |

7.96 |

|

ГМ |

0.15 |

0.80 |

0.47 |

0.67 |

0.85 |

0.76 |

|

H 2 O |

0.34 |

0.35 |

0.34 |

0.39 |

0.31 |

0.30 |

|

CO 2 |

0.11 |

0.15 |

0.06 |

0.03 |

0.06 |

0.26 |

Таблица 2

Нормативный минеральный состав пород, %

|

Минералы |

Кластеры |

Составы вне кластеров |

||||

|

I |

II |

III |

120-01 |

122-03 |

122-05 |

|

|

Кварц |

70.2 |

13.3 |

31.1 |

4.2 |

11.3 |

12.9 |

|

Плагиоклаз (№) |

6.9 (4) |

13.3 (25) |

13.6 (23) |

44.6 (29) |

3.7 (30) |

5.9 (29) |

|

Ортоклаз |

1.1 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Мусковит |

12.0 |

27.9 |

40.4 |

31.9 |

55.8 |

|

|

Хлорит |

4.3 |

15.8 |

8.6 |

39.7 |

33.4 |

5.4 |

|

Фенгит |

– |

14.9 |

– |

– |

6.5 |

8.5 |

|

Эпидот |

0.5 |

– |

– |

1.3 |

0.9 |

– |

|

Титанит |

0.2 |

2.4 |

0.2 |

4.1 |

5.1 |

1.6 |

|

Апатит |

– |

0.9 |

0.3 |

0.4 |

0.6 |

0.3 |

|

Карбонат |

0.2 |

0.3 |

0.1 |

0.6 |

||

|

Гематит |

3.0 |

8.2 |

3.5 |

4.2 |

4.6 |

7.8 |

|

Ильменит |

– |

0.3 |

– |

0.2 |

– |

– |

|

Лейкоксен |

1.0 |

1.5 |

1.5 |

0.2 |

0.3 |

0.3 |

|

Сумма |

99.6 |

98.8 |

99.3 |

98.9 |

98.3 |

98.8 |

Рис. 2. Модульная диаграмма.

1 — песчаники и гравелиты; 2 — сланцы; 3 — сланцы с обломочными зернами

Рис. 3. Обломки минералов и пород в песчаниках и гравелитах:

а — остроугольное зерно кварца, обр. 120-16; б — кварцевое зерно с вогнутыми границами, обр.122-09; в — зерно кислого плагиоклаза, обр. 120-08; г — микрозернистая полевош-пат-кварцевая порода с титанитом, обр. 120-08; д — гематитизированная мелкозернистая кварцевая порода с реликтами вкрапленников, обр. 122-12; е — слабоокатанное зерно циркона, обр. 120-07. Снимки а, б, в, г, е — с анализатором, д — без анализатора

Минералогический анализ протолоч-ных проб добавляет к этому списку встречающиеся в знаковом количестве флюорит, апатит, барит, рутил, ильменит, хромит и фуксит.

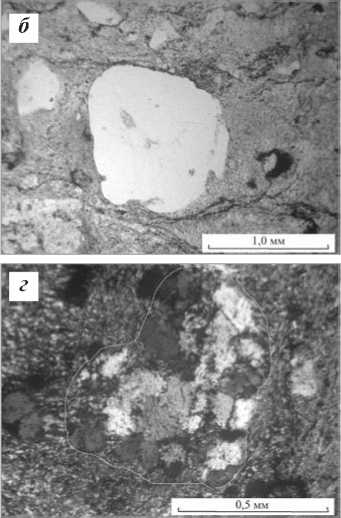

Породы кластера II, аттестуемые вследствие повышенной магнезиаль-ности (MgO ~ 3.7 мас. %) как псевдогидролизаты, представлены кварц-фенгит-хлорит-серицитовыми сланцами, содержащими значительное количество титанита и гематита. Для них характерны лепидобластовая структура и сланцеватая текстура. Фенгит узнается в шлифах по бледно-зеленой окраске и высоким, в отличие от хлорита, цветам двупреломления. Агрегатные скопления микрозернистого (размером до 0.2 мм) новообразованного титанита равномерно распределены в породе и занимают около 2—3 % площади. Гематит представлен пластинчатыми, изогнутыми серповидными, округлыми и неправильной формы зернами, иногда частично окисленными. Пылеватый и микрозернистый гематит часто образует цепочки согласно сланцеватости. В основной ткани присутствуют невыдержанные по толщине (0.2—0.5 мм) извилистые и разорванные прожилки, сложенные мик-розернистым плагиоклазом и кварцем с незначительной примесью хлорита (рис. 4, а), а также овальные, округлые и линзовидные обособления аналогичного состава, но сложенные более крупными зернами (рис. 4, б). Природа этих обособлений недостаточно ясна. Можно предположить, что они представляют собой миндалины в исходной эффузивной породе или обломочные зерна. Однако на фоне окружающей их породы они, как и описанные выше прожилки, выглядят более свежими, не затронутыми метаморфическими изменениями. Наиболее вероятно, что они являются поперечными сечениями таких прожилков.

В знаковом количестве встречается эпидот, а в обр. 122-07 обнаружены единичные обломочные зерна цоизита (тулита?) — минерала, образующегося при метаморфизме пород, содержащих основные плагиоклазы.

Нормативный минеральный пересчет показал, что в породе в значительном количестве содержатся слюды — мусковит и фенгит, расчетная кристаллохимическая формула3 которого имеет следующий вид: K1.05Al0.91(Fe0.57, Mg0.51) [Si3.6 Al0.4O10] (OH)2. Присутствует также хлорит (табл. 2), при равном (~ 13 %) количестве кварца и олигоклаза. На гематит приходится 8.2, на титанит 1.5 и лейкоксен 1.5 %. Акцессорные минералы представлены апатитом, карбонатом и ильменитом. В тяжелых фракциях протолочных проб в зна- ковом количестве встречены также циркон, барит и турмалин. По данным по-луколичественного спектрального анализа, в сланцах отмечаются повышенные содержания (г/т) V (100), Mn (2400), Ni (75). Ванадий содержится в гематите, марганец и никель могут присутствовать в хлорите, мусковите и фенгите.

Хлорит-мусковитовые сланцы , содержащие обломочные зерна алевритовой и псаммитовой размерности, образуют кластер III и аттестуются как нормосиаллиты. Для этих пород характерны сланцеватая текстура и лепидо-бластовая структура основной ткани, в которой располагаются обломочные зерна кварца различной окатанности (рис. 5), редко наблюдаются «тени» от пелитизированного полевого шпата и единичные зерна серицитизированной (вероятно, кварц-полевошпатовой) микрозернистой породы с реликтами микрофельзитовой структуры. Акцессорные минералы представлены плохо окристаллизованными зернами и клиновидными кристаллами титанита, обломочным и новообразованным эпидотом и кубическими кристаллами флюорита, рудные минералы — лейкоксеном и гематитом. Последний встречается в виде мелких (0.02— 0.03 мм) изометричных и пластинчатых зерен и тонкодисперсного пигмента вдоль трещин рассланцевания.

Рис. 4. Кварц-полевошпатовые прожилки, обр. 122-02 (а), и полевошпат-кварцевое обособление, обр. 122-01 (б), в сланцах. Снимки без анализатора

Рис. 5. Обломочные зерна в сланцах: а — угловатое зерно кварца, обр. 122-06; б — оплавленное зерно кварца, обр. 122-06; в — пелитизированное зерно калиевого полевого шпата, обр. 120-09; г — обломок породы с микрофельзитовой структурой, обр. 122-06. Снимки а, б, в — без анализатора, г — с анализатором

По данным нормативного пересчета, основными породообразующими минералами пород этого кластера являются серицит (~40 %) и кварц (~30 %). Присутствуют также кислый (№ 23) плагиоклаз (~14 %) и хлорит (9 %), гематит (3.5 %) и лейкоксен (1.5). В акцессорных количествах содержаться титанит, апатит и карбонат. Полуколичественный спектральный анализ показал повышенные содержания в хлорит-мусковитовых сланцах иттрия (100 г/т), носителем которого является апатит.

Вне кластеров остались образцы пород, имеющих существенные особенности химического состава, не позволяющие усреднять их в кластерах.

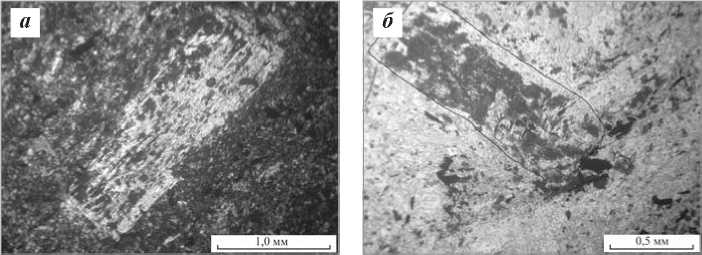

Метадолерит ( обр. 120-01) характеризуется порфировой структурой с микродолеритовой структурой основной массы. Около 30 % площади шлифа приходится на таблитчатые или изометричные зерна плагиоклаза размером около 1.0 мм (редко до 2.5 мм), по которым развиваются мельчайшие зерна новообразованного плохо окри-сталлизованного титанита (рис. 6, а), иногда замещающие зерно плагиоклаза почти нацело (рис. 6, б). Акцессорные минералы в шлифе представлены эпидотом и титанитом. Различаются две разновидности эпидота: 1) остро-

Рис. 6. Зерна плагиоклаза в метадолеритах, замещенные титанитом: а — частично замещенное зерно, с анализатором; б — почти нацело замещенное зерно, без анализатора

угольные обломочные зерна; 2) плохо окристаллизованные мельчайшие зерна, часто развивающиеся вдоль границ обломочных зерен и образующие агрегатные скопления. Титанит составляет на отдельных участках до 3—5 % площади породы. Нередко развивается по плагиоклазу, а также в виде мельчайших плохо окристалли-зованных зерен и агрегатных скоплений присутствует и в основной ткани, видимо также замещая плагиоклаз. Лейкоксен представлен единичными зернами округлой или неправильной формы. Изометричные и пластинчатые зерна гематита занимают 1—3 % площади породы. Очень редко отмечаются шестигранные таблитчатые зерна ильменита.

Химический анализ показал, что ме-тадолерит отличается максимальным содержанием MgO (~10.5 мас. %), вследствие чего аттестуется как псевдогидролизат. По данным нормативного пересчета (табл. 2), основными породообразующими минералами являются олигоклаз (~45 %) и хлорит (~40 %). Примерно по 4 % приходится на титанит и гематит и 1.3 % — на эпидот. Акцессорные минералы представлены апатитом, ильменитом и лейкоксеном. В знаковом количестве в прото-лочных пробах обнаружены также турмалин, циркон и фуксит. Полуколиче-ственным спектральным анализом в ме-тадолерите установлено аномальное содержания марганца (4200 г/т), в качестве микропримеси присутствующего в хлорите.

Обр. 122-03 и 122-5, представляют собой сланцы , отличающиеся от пород кластера II присутствием несколько большего количества слюды (табл. 2), а в обр. 122-3, по данным нормативного пересчета, содержится также 5.1 % титанита.

Таким образом, литохимическое изучение пород зоны межформационного контакта позволило нам уточ- нить петрографические данные и выделить четыре хемотипа, различающихся по составу породообразующих и акцессорных минералов: 1) терригенные породы нормальной щелочности (кластер I), отличающиеся наименьшей слюдистостью; 2) апобази-товые сланцы, аттестуемые как псевдогидролизаты (кластер II), для которых характерны повышенные магне-зиальность и железистость; 3) слюдистые сланцы с обломочными зернами (кластер III), занимающие промежуточное положение как по показателю общей щелочности, так и по железистости; 4) хлоритизированные мета- долериты, отличающиеся повышенной магнезиальностью.

В апобазитовых сланцах, по сравнению с метадолеритом, постепенно снижаются содержания (мас. %) MgO (10.53—3.68), CaO (4.21—2.03), Na2O (3.71—1.19) и возрастают концентрации Al2O3 (18.39—21.93), TiO2 (1.91— 2.29), Fe2O3 (4.33—9.72), K2O (0.02— 4.99). Резкое повышение содержания калия, по мнению Я. Э. Юдовича, могло происходить в результате преобразований в хлорит-гидрослюдистой коре выветривания по субстрату базальтои-дов, изначально обогащенных титаном, железом, и фосфором, но еще большие накопивших их при корообразовании [1]. В изученных нами породах не обнаружено ни пирофиллита, ни хлоритоида, ни диаспора, характерных для метаморфизованных кор выветривания, поэтому можно предположить, что от размыва в позднем кембрии — раннем ордовике сохранились только образования самой нижней, гидрослюдистой части колонки выветривания. Терригенные породы бадьяшорской свиты, перекрывающие апобазитовые сланцы, отчасти унаследовали базитовый петро-фонд. В них отмечаются обломки мик-розернистой кварц-полевошпатовой породы с новообразованным титанитом, эпидот, титанит и гематит, однако присутствуют также обломки кислых эффузивов с реликтами микрофельзи-товой структуры и вкрапленниками, альбит и кислый плагиоклаз. Источником такого материала могли стать расположенные в непосредственной близости субинтрузивные тела риолитов ранневендского возраста.

Отдельно следует отметить, что знаковые содержания золота были выявлены С. В. Озеровым в тяжелых фракциях протолочных проб всех изученных разновидностей горных пород, в том числе метадолеритов, являющихся, по-видимому, источником золота для отложений бадьяшорской свиты.

Авторы благодарят д. г.-м. н., академика РАЕН Я. Э. Юдовича и начальника тематического отряда ЗАО «Ми-реко» В. С. Озерова за критические замечания и помощь при написании статьи.

Список литературы Геохимические особенности пород зоны межформационного контакта уралид/доуралид на хребте Саурипэ (Полярный Урал)

- Зона межформационного контакта в каре оз. Грубепендиты / Я. Э. Юдович, Л. И. Ефанова, И. В. Швецова и др.. Сыктывкар: Геопринт, 1998. 97 с.

- Юдович Я. Э., Кетрис М. П. Основы литохимии. СПб.: Наука, 2000. 479 с.