Геоинформационный анализ рельефа Кумо-Манычской впадины

Автор: Юферев Валерий Григорьевич, Мелихова Алина Владимировна, Балынова Вера Васильевна

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Геоэкология

Статья в выпуске: 2 т.12, 2022 года.

Бесплатный доступ

Территория Кумо-Манычской впадины расположена в зоне разлома тектонической плиты и представляет собой характерную пойменную структуру с большим количеством болот, озер и проток. Для этой территории характерна высокая антропогенная нагрузка, связанная с интенсивным использованием земель для сельскохозяйственного производства и, как следствие, с проявлениями процессов деградации. Актуальность анализа рельефа территории обусловлена влиянием геоморфологических характеристик на величину и динамику эрозионной деградации земель. Методологической основой исследований является водосборный подход, обеспечивающий структуризацию ландшафтных структур. Методика исследований базируется на использовании геоинформационных систем для разработка аналитических карт на основе цифровых моделей рельефа и геостатистического анализа пространственного распределения его структуры. Результаты исследований представлены аналитическими картами, позволяющими определить характеристики рельефа участков местности с их приуроченностью к определенному местоположению. Эти результаты позволяют провести оценку эрозионной опасности таких участков и заранее разработать меры по предотвращению их деградации. Таким образом, геоинформационный анализ рельефа Кумо-Манычской впадины позволил установить, что около 47 % площади полигона исследований размещено в диапазоне высот от 20 до 80 м. Крутизна склонов незначительна, 52,7 % территории имеет крутизну менее 1°. Еще 38,2 % склонов имеют крутизну менее 2°. Необрабатываемые склоны с крутизной более 8° занимают менее 1 % площади полигона.

Рельеф, геоморфология, геостатистика, диапазоны высот, крутизна

Короткий адрес: https://sciup.org/149141234

IDR: 149141234 | УДК: 551.4.03 | DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2022.2.9

Текст научной статьи Геоинформационный анализ рельефа Кумо-Манычской впадины

DOI:

Кумо-Манычская впадина является понижением, протянувшимся по долготе между бассейнами Каспийского и Черного морей. Территориально она расположена между Прикаспийской и Кубано-Приазовской низменностью. Впадина расположена в зоне разлома тектонической плиты. В последнее время на территории исследований наблюдается аридизация климата, что привело к уменьшению количества и качества водотоков [11]. За последние 100 лет суммарная длина малых рек здесь уменьшилась практически вдвое, что обусловлено антропогенным воздействием на них. Современный рельеф территории впадины представляет собой разветвленную гидрографическую сеть с протоками, болотами и лиманами. В связи с эрозионными изменениями отдельных участков на территории впадины актуально изучение его современного состояния. При изучении рельефа Кумо-Манычской впадины установлено, что ландшафт и его структурные компоненты имеют хорошо определяемые грани- 68

цы в пространстве, в связи с этим важными являются их геоморфологические характеристики [7]. При этом необходимо выявить особенности рельефа рассматриваемой территории. Поэтому водосбор принимается основой ландшафтной структуры полигона, соответствующей структуре природно-территориального комплекса. Использование ландшафтно-водосборного подхода в исследованиях предусматривает определить водосбор в качестве структурной единицы, объединяющей производственно-территориальный комплекс. При этом можно выявить генетически сходные по геоморфологическим, эдафическим, эрозионным и гидрологическим характеристикам поверхности [4; 5].

Важной особенностью является выделение водосбора по аэрофотоснимкам и космоснимкам с использованием цифровой модели рельефа, что позволяет использовать его как основную таксономическую единицу при геоинформационном картографировании [6; 9].

Современные геоинформационные технологии обеспечивают анализ пространствен- ных данных для определения особенностей рельефа на полигоне исследований, что обеспечивает исследование и получение основных геоморфологических параметров на территории исследований [1; 2; 3].

Материалы и методы исследования

Исследования геоморфологических характеристик территории с использованием водосборного подхода проводятся с использованием баз пространственных данных, в которых содержатся данные по территории, выбранной для проведения исследований. Основным источником данных являются глобальные цифровые модели рельефа (например, SRTM, ASTER GDEM) [12], определяются с использованием систем геопозиционирования GPS, ГЛОНАСС [10], или при проведении геодезических измерений. В среде геоинформа-ционных программных комплексов (QGIS, ARCGIS, GlobalMapper и др.) создаются гео-информационные слои [8] соответствующих пространственных данных и цифровой модели рельефа. В целом цифровая картографическая модель представляет собой комплекс компьютерного цифрового представления пространственных данных с визуализацией их содержания.

Проведение геоморфологического анализа пространственного распределения высот производится с использованием геостатисти-ческого анализа совокупности численных данных о рельефе. Преобразование данных для получения новых значений проводится по математическим формулам, где каждому значению аргументов по простиранию соответствуют определенные значения функции (крутизна, уклон и др.).

В имеющихся современных геоинформа-ционных программных комплексах имеются встроенные инструменты управления пространственными данными как внутренними, так и внешними, что значительно сокращает время на ввод и анализ данных.

Методика геоморфологического моделирования в агроландшафтах состоит в следующем: выбирается участок для проведения исследования; формируются геоинформацион-ные картографические слои; создается векторный слой, включающий полигон, совпада- ющий с границами выбранного участка; выполняется загрузка пространственных данных; проводится конвертация электронных таблиц в рабочий формат; выбираются существующие цифровые модели высот.

В геоинформационной среде создается картографических слой «контуры» и проводится генерация изолиний абсолютных высот.

В результате реализации методики по уточненным цифровым моделям проводится анализ рельефа. По полученным данным в этой программе можно разработать: изо-линейные карты высот; карты крутизны склонов; карты уклонов; карты экспозиции склонов; построить цифровые модели профилей; карту водосборов с основными водотоками.

В результате исследований получается полная картина особенностей рельефа объекта исследования, которая позволяет определить возможность хозяйственного использования территории.

Результаты и обсуждение

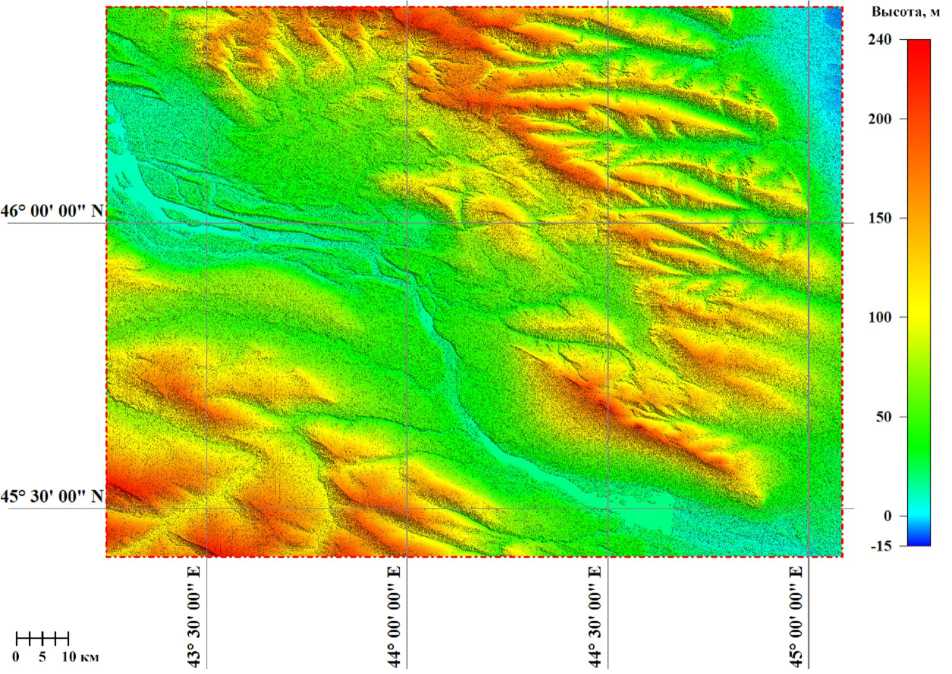

Под влиянием различных факторов в агроландшафтах проходят определенные процессы, при этом изменяются условия их функционирования. Большое влияние на состояние агроландшафтов оказывает антропогенное воздействие в результате хозяйственной деятельности человека. При ведении сельского хозяйства осуществляется воздействие на ландшафт. В случае обработки почв проходит изменение параметров почвенного слоя, разрушается структура и параметры: перемешиваются слои почвы, изменяются физические параметры. При этом изменяется характер микрорельефа, разрушается биологическая экосистема почвы. Параметры рельефа на территории исследования непосредственно влияют на степень деградации сельскохозяйственных земель, что обусловлено усилением воздействия факторов, вызывающих такую деградацию. Оценить влияние рельефа на развитие деградации земель можно только с использованием данных о его характеристиках, причем на больших площадях. Вследствие чего геоинформационный анализ рельефа с использованием геостатистического анали- за является самостоятельной задачей, решение которой обеспечивает описание физикогеографической схемы взаимодействия компонентов ландшафта. Комплексность оценки территории обеспечивает водосборный подход, при котором водосбор является обособленной единицей, а использование геоин-формационного анализа для получения и обобщения геоморфологических пространственных данных дает основу для определения закономерностей формирования и интенсивности процессов деградации земель. Объектом геоморфологического исследования является рельеф Кумо-Манычской впадины (рис. 1), включающий водосборы рек Кума, Маныч и малых рек.

Картографирование рельефа проводилось на основе цифровой модели местности SRTM 3. В результате построены специализированные электронные карты результатов геоинформационного анализа рельефа.

С использованием векторной карты границ участка Кумо-Манычской впадины по цифровой модели рельефа SRTM 3 определя- ются основные характеристики рельефа, приведенные в таблице 1.

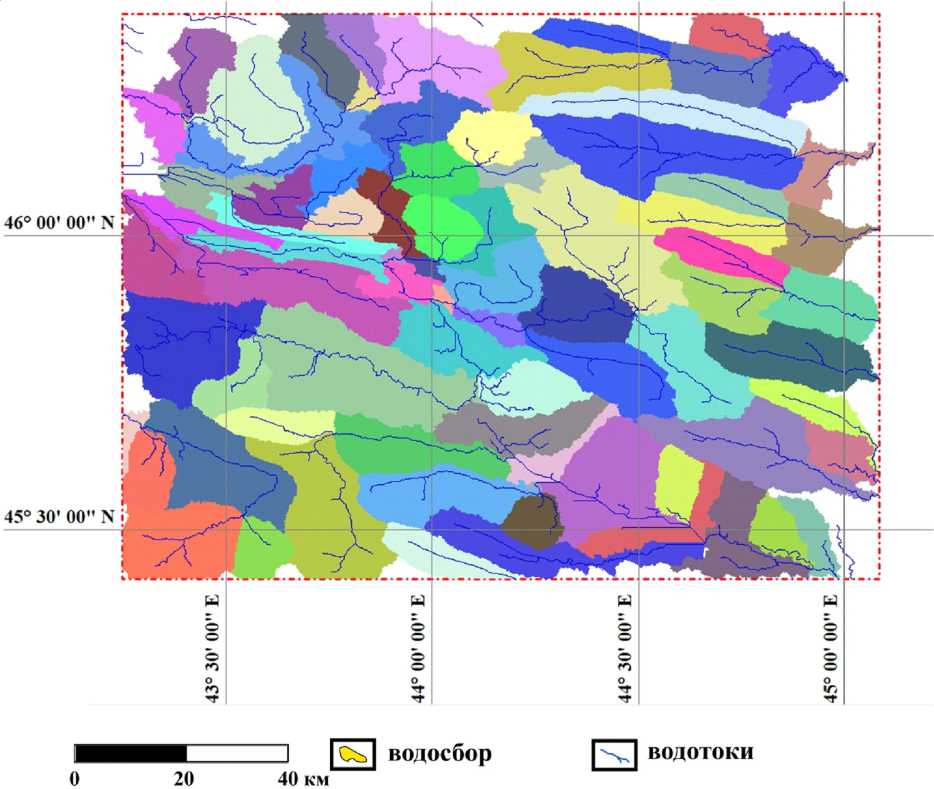

Анализ данных, приведенных в таблице 1 говорит о том что по средним значениям крутизной склона 1,7 градуса, восточной экспозиции. Результат получен в виде картографического геоинформационного слоя и представлен на рисунке 2. По карте (рис. 2) выделяется основной водораздел и основные водотоки, что дает возможность локализации ландшафтных участков. Для наглядности на водосборах выделены линии тальвегов.

Карта водосборов дает возможность выявления границ водосборов и определения их площадей. Анализ топологии водосборов обеспечивает выявление последовательности локальных водосборов в соответсятвии с дифференциацией высот.

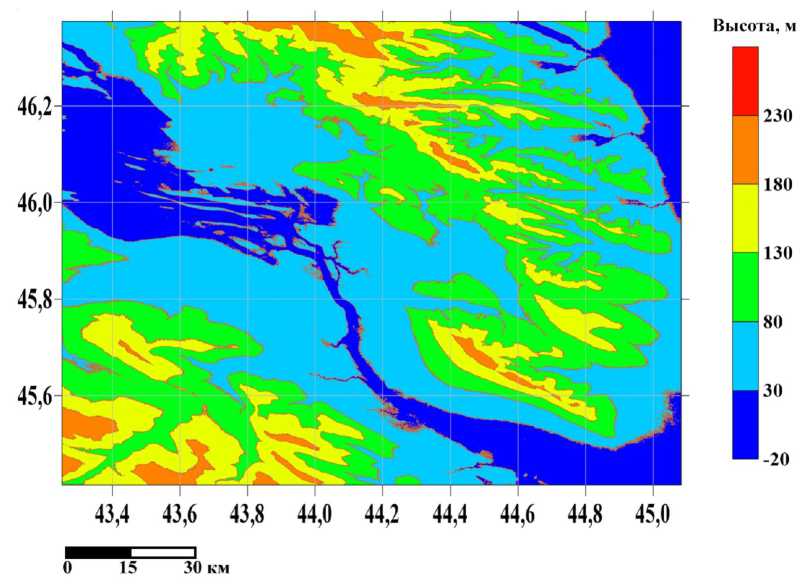

Основой для выявления особенностей рельефа на территории исследований является ее распределение по диапазонам высот. Для решения этой задачи построена карта диапазонов высот с шагом 50 м (см. рис. 3).

Рис. 1. Карта рельефа участка Кумо-Манычской впадины

Таблица 1

Основные характеристики рельефа участка Кумо-Манычской впадины

|

Площадь тестового полигона, тыс. га |

1515 |

|

Периметр тестового полигона, км |

498 |

|

Длина тестового полигона, км |

141 |

|

Ширина тестового полигона, км |

107 |

|

Средняя экспозиция склонов (Румб/Экспозиция) |

E /92° |

|

Средняя высота рельефа на тестовом полигоне, м |

79 |

|

Средняя крутизна склона на тестовом полигоне, ° |

1,7 |

|

Средний уклон склона на тестовом полигоне, % |

3,0 |

|

Масимальная высота рельефа на тестовом полигоне, м |

230 |

|

Максимальная крутизна склона на тестовом полигоне, ° |

26 |

|

Максимальный уклон на тестовом полигоне, % |

50 |

|

Минимальная высота рельефа, м |

-18 |

|

Стандартное отклонение высоты рельефа, м |

48 |

|

Стандартное отклонение крутизны, ° |

1,0 |

|

Стандартное отклонение уклона, % |

2,0 |

Рис. 2. Карта водосборов участка Кумо-Манычской впадины

Рис. 3. Карта диапазонов высот Кумо-Манычской впадины

Такая карта дает наглядное представление о пространственном распределении диапазонов высот является основой для вычисления их площадей. По этим данным выделяются ландшафтные рйоны, приуроченные к таким диапазонам высот.

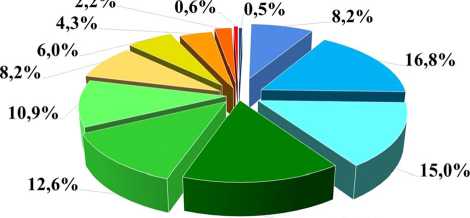

Изучение распределения площадей диапазонов высот на территории Кумо-Манычс-кой впадины по полученным данным показало, что около 9 % площади (130,8 тыс. га) занимают территории с высотами до 20 м, 47 % площади (708,0 тыс. га) занимают территории с высотами от 20 до 80 м. Площади территории полигона исследований с высотами 80– 140 м занимают 32 % (480,4 тыс. га). Территория с отметками высот выше 140 м занимает 13 % площади полигона (196,1 тыс. га). В таблице 2 приведены данные распределения диапазонов высот по площади.

На рисунке 4 показано распределение площади диапазонов высот Кумо-Манычской впадины. Уточнение пространственного распределения крутизны склонов имеет особое значение для определения деградационной

Таблица 2

Распределение диапазонов высот по площади Кумо-Манычской впадины

|

Диапазон высот, м |

Площадь, пкс |

Относительная площадь |

Площадь, га |

|

Менее 0 |

3 398 |

0,005 |

6 960 |

|

0–20 |

60 444 |

0,082 |

123 808 |

|

20–40 |

124 485 |

0,168 |

254 984 |

|

40–60 |

110 745 |

0,150 |

226 840 |

|

60–80 |

110 426 |

0,149 |

226 187 |

|

80–100 |

92 891 |

0,126 |

190 270 |

|

100–120 |

80 723 |

0,109 |

165 346 |

|

120–140 |

60 923 |

0,082 |

124 789 |

|

140–160 |

44 099 |

0,060 |

90 328 |

|

160–180 |

31 453 |

0,043 |

64 425 |

|

180–200 |

16 068 |

0,022 |

32 912 |

|

Более 200 |

4 130 |

0,006 |

8 460 |

|

Итого |

739 785 |

0,005 |

1 515 309 |

Диапазоны высот, м

|

■ менее 0 |

■ 0-20 |

■ 20-40 |

40-60 |

|

■ 60-80 |

■ 80-100 |

100-120 |

120-140 |

|

140-160 |

■ 160-180 |

■ 180-200 |

■ более 200 |

Рис. 4. Распределение площади диапазонов высот Кумо-Манычской впадины

14,9%

опасности агроландшафтов, а выделение зон равной крутизны дает возможность оценить использоание территории в качестве сельскохозяйственных угодий.

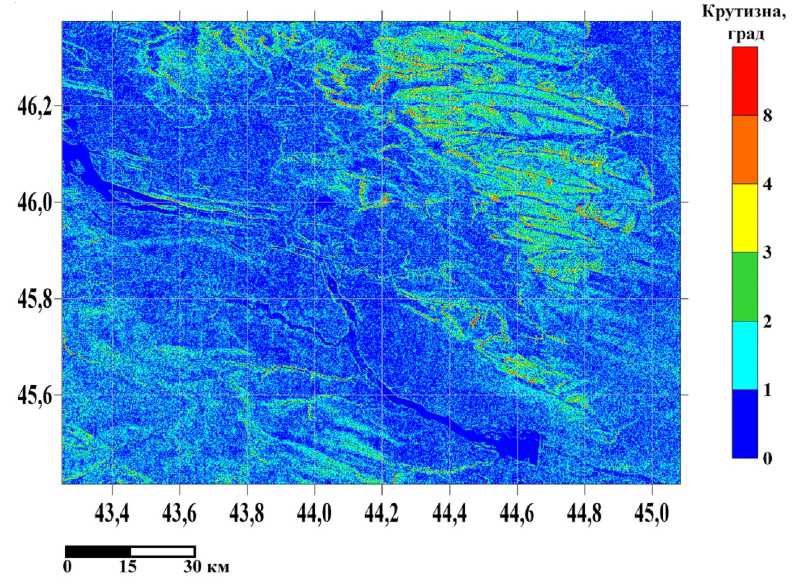

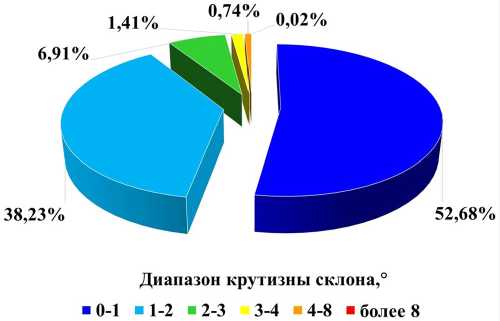

При анализе распределения крутизны склона (рис. 5, 6) выявлено, что 52,7 % (798 тыс. га) территории имеют углы наклона от 0 до 1°, а на 91 % площади крутизна не превышают значение 2,0°. Территории площадью 61, 6 тыс. га (8,3 %) имеют крутизну склона от 2 до 4°, стандартное отклонение крутизны по всей площади 1°. В результате исследований установлено, что рельеф представлен в основном равнинным типом.

Анализ крутизны склонов показал, что их величины незначительны. И учет более или менее значимых значений крутизны для про-тиводеградационной организации агроландшафтов возможен только на основе точного координатного подхода на основе геоинфор-мационных технологий.

Заключение

Исследования показали, что рельеф полигона Кумо-Манычской впадины в основном имеет равнинный тип, без существенных пе-

Рис. 5. Карта распределения территории Кумо-Манычской впадины по крутизне склонов

Рис. 6. Распределение территории Кумо-Манычской впадины по крутизне склонов

репадов, в связи с этим 52,7 % территории полигона (крутизна менее 1º) не опасны с точки зрения возникночения водной эрозии. К особо опасным в эрозионном плане землям (с крутизной более 4º) можно отнести менее 1 % исследуемого полигона. К опасным учаскам со склонами крутизной от 2 до 4º – 8,3 % территории, к малоопасным учаскам с крутизной от 1 до 2º – 38,2 %. Геоинформационный анализ позволил установить значения высот на выбранном полигоне. Определено, что около 47 % площади полигона исследований размещено в диапазоне высот от 20 до 80 м, площади с высотами 80–140 м занимают 32 %, а с высотами болеее 140 м занимают 13 %. Крутизна склонов незначительна, 52,7 % территории имеет крутизну менее 1°. Еще 38,2 % склонов имеют крутизну менее 2°. Необрабатываемые склоны с крутизной более 8° занимают менее 1 % площади полигона.

Список литературы Геоинформационный анализ рельефа Кумо-Манычской впадины

- Антропогенный морфогенез Кумо-Манычской впадины / П. А. Диденко, И. Ю. Каторгин, Д. В. Юрин, А. Н. Роман // Наука. Инновации. Технологии. – 2020. – № 3. – С. 123–126.

- Геоинформационные технологии в агролесомелиорации / В. Г. Юферев, К. Н. Кулик, А. С. Рулев [и др.]. – Волгоград: ВНИАЛМИ, 2010. – 102 с.

- Диденко, П. А. Геоинформационный анализ негативных морфогенетических процессов в полупустынных ландшафтах Кумо-Манычской впадины / П. А. Диденко, Ю. И. Каторгин // Инновационное развитие. – 2016. – Т. 3, № 3. – С. 10–12.

- Ермолаев, О. П. Пояса эрозии в природно-антропогенных ландшафтах речных бассейнов / О. П. Ермолаев. – Казань: Изд-во КГУ, 1992. – 148 с.

- Карандеева, М. В. Геоморфология Европейской части СССР / М. В. Карандеева. – М.: Изд-во МГУ, 1957. – 315 с.

- Книжников, Ю. Ф. Аэрокосмические методы географических исследований: учебник / Ю. Ф. Книжников, В. И. Кравцова, О. В. Тутубалина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с.

- Копылов, И. С. Геоморфологические ландшафты как основа геоэкологического районирования / И. С. Копылов, Б. С. Лунев, О. Б. Наумова, А. В. Маклашин // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 11-10. – С. 2196–2201.

- Лурье, И. К. Структура и содержание базы пространственных данных для мультимасштабного картографирования / И. К. Лурье, Т. Е. Самсонов // Геодезия и картография. – 2010. – № 11. – С. 17–23.

- Рулев, А. С. Математико-геоморфологическое моделирование эрозионных ландшафтов / А. С. Рулев, В. Г. Юферев // Геоморфология. – 2016. – № 3. – C. 36–45. – DOI: https://doi.org/10.15356/0435-4281-2016-3-36-45

- Скрыпник, О. Н. Оценка характеристик погрешностей позиционирования комбинированных ГЛОНАСС/GPS приемников / О. Н. Скрыпник, Р. А. Арефьев, Н. Г. Арефьева // Современные наукоемкие технологии. – 2019. – № 10-2. – С. 296–301.

- Шинкаренко, С. С. Последствия пыльных бурь 2020 года на юге европейской части России / С. С. Шинкаренко, С. А. Барталев // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2020. – Т. 17, № 7. – С. 270–275.

- Szabу, G. Slope angle and aspect as influencing factors on the accuracy of the SRTM and the ASTER GDEM databases / G. S. Szabу, K. Singh, S. Szabу // Phys. Chem. Earth, Parts A/B/C. – 2015. – V. 83–84. – P. 137–145. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.pce.2015.06.003