Геоинформационный мониторинг территориальных социально-экономических систем

Автор: Бешенцев Андрей Николаевич, Гармаев Ендон Жамьянович, Потаев Виктор Сергеевич

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования территориальных социальноэкономических систем, в качестве которых определены Азиатская часть России, Монголия и Китай. На основе материалов государственной статистики трех стран разработана система унифицированных показателей для оценки социальной и экономической динамики. Сформирован банк социально-экономических данных, включающий базы данных по экономике, демографии и сельскому хозяйству. Описана методика мониторинга территориальных социально-экономических систем и происходящих в них процессов на базе геоинформационной технологии. Разработана система территориально-административных уровней для геоинформационного мониторинга и картографирования социально-экономических процессов исследуемой территории, включающая государственный, административный, муниципальный и местный пространственные уровни. Составлена серия инвентаризационных и аналитических карт динамики социально-экономических процессов. Выполнен краткий анализ демографической ситуации, динамики животноводства и растениеводства исследуемой территории в постсоветский период.

Территориальные социально-экономические системы, геоинформационная технология, социально-экономические процессы, статистические данные, мониторинг, показатели социально-экономической динамики, пространственные уровни мониторинга

Короткий адрес: https://sciup.org/148317630

IDR: 148317630 | УДК: 332.2; | DOI: 10.18101/2304-4446-2019-3-3-9

Текст научной статьи Геоинформационный мониторинг территориальных социально-экономических систем

Бешенцев А. Н., Гармаев Е. Ж., Потаев В. С. Геоинформационный мониторинг территориальных социально-экономических систем // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2019. № 3. С. 3–9.

В современных условиях активизации экономического и политического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского регио- на для России приобрели актуальность исследования субконтинентальных социально-экономических процессов. Одним из значимых факторов социальноэкономического развития Сибири и Дальнего Востока является приграничное положение с Китаем и Монголией. Повысить эффективность использования трудовых и природных ресурсов, выявить направления развития отдельных территорий и разработать межгосударственную стратегию действий позволит комплекс мероприятий по мониторингу территориальных социально-экономических систем на территории региона на базе современной геоинформационной технологии, что позволит оперативно реагировать на изменение социальноэкономических условий в Центральной Азии.

Под территориальной социально-экономической системой (ТСЭС) понимается участок географического пространства, который характеризуется однородными социально-экономическими показателями, наличием центра управления, взаимодействием с остальными частями системы и является частью системы более высокого порядка [1]. При разработке теории ТСЭС современными исследователями значительное внимание уделяется совершенствованию понятийного аппарата [2; 3], выбору теоретико-методологических подходов исследования [4-6]. Особый интерес представляют вопросы внедрения современных инструментов и механизмов управления ТСЭС [7; 8], а также новые технологии и методики их оценки [9-11]. В предлагаемой работе на территории исследования выделяются три мезоуровня ТСЭС: Азиатская часть России (АЧР); Монголия; материковый Китай.

Под геоинформационным мониторингом ТСЭС и происходящих в ней процессов понимается специально организованная и постоянно действующая геоинфор-мационная система (ГИС) сбора статистических данных, картографирования и анализа социально-экономических условий в программной среде. Основной задачей ГИС является мониторинг пространственно-временного развития социальноэкономических систем и создание актуальной и достоверной информации для органов территориального управления и планирования с целью поддержки позитивных и ослабления негативных тенденций в экономике и социальной сфере.

Для исследования территориальных социально-экономических систем и перманентного мониторинга их пространственно-временной динамики в БИП СО РАН создана ГИС социально-экономического развития АЧР, Монголии и Китая. ГИС позволяет осуществлять формализацию, ввод и запросы необходимых статистических данных. В результате оценки территориально-административного деления исследуемого региона выделены четыре территориальных уровня гео-информационного мониторинга, характеризующихся размерами социальноэкономических систем и масштабами топографических основ для их картографирования (рис. 1).

Государственный (континентальный) уровень обеспечивает определение межгосударственных связей соседствующих стран и позволяет осуществить сравнительно-географический анализ государственной социальной и экономической политики. Административный (субрегиональный) уровень позволяет исследовать трансграничные социально-экономические процессы в границах административных единиц 1-го порядка. Муниципальный (региональный) уровень обеспечивает оценку приграничных и трансграничных социально-экономических и природно-хозяйственных условий территории. Местный (локальный) уровень установить хозяйственные взаимосвязи муниципальных образований, провести оценку социальной и экономической инфраструктуры исследуемой территории, а также осуществлять мониторинг отдельных объектов экономики и социальной сферы.

Рис. 1. Территориально-административные уровни геоинформационного мониторинга социально-экономических систем

Специфика формирования единого информационного пространства Центральной Азии заключается в необходимости объединения национальных информационных ресурсов трех стран и создании единого банка данных. Информационный фонд Банка данных представляет собой совокупность информационных массивов многолетних статистических данных России, Монголии и Китая, сгруппированных в три базы данных — «Демография», «Экономика» и «Сельское хозяйство» (рис. 2).

Для геоинформационной оценки особенностей социального и экономического развития исследуемой территории разработана система унифицированных показателей, включающая разновременные индикаторы состояния экономики и социальной сферы и основанная на российской классификации социальноэкономических характеристик. Для межгосударственного сравнения и приведения индикаторов к сопоставимым ценам валового регионального продукта по трем странам использованы данные Международного валютного фонда1 и дефляторы валового внутреннего продукта Всемирного банка2.

Банк социально-экономических данных

|

БД «Экономика» |

БД «Сельское хозяйство» |

БД «Демография» |

|

|

|

Рис. 2. Банк социально-экономических данных

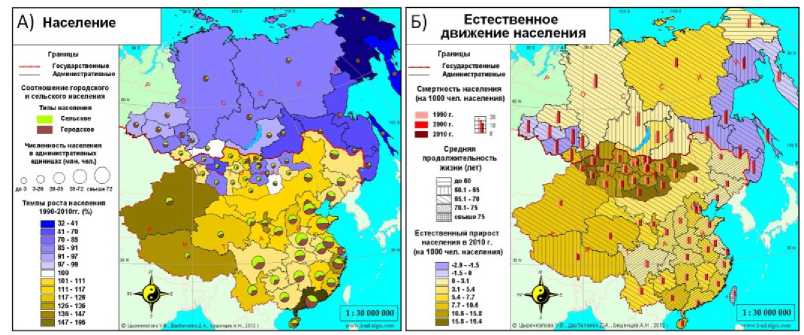

В результате картографирования социально-экономической динамики исследуемой территории за период 1990–2015 гг. создана серия оценочных карт1, позволяющая выполнить сравнительный анализ развития стран и регионов в постсоветский период (рис. 3).

Рис. 3. Серия карт мониторинга социально-экономических процессов на территории Азиатской части России, Монголии и Китая

На основании пространственного анализа демографической ситуации установлено, что процесс движения населения на территории азиатской части России и Китая характеризуется низкой рождаемостью — 14,4 промилле и 12,2 промилле соответственно, в Монголии этот показатель составляет 22,2 промилле (рис. 3Б). Средняя продолжительность жизни населения на территории АЧР и Монголии примерно одинакова и составляет 65 и 65,6 года соответственно. В Китае показатель продолжительности жизни составляет 71,3 года. Таким образом, можно сказать, что общей тенденцией для России и Китая вследствие разных причин является старение населения, в отличие от Монголии с перманентно высокими темпами естественного прироста.

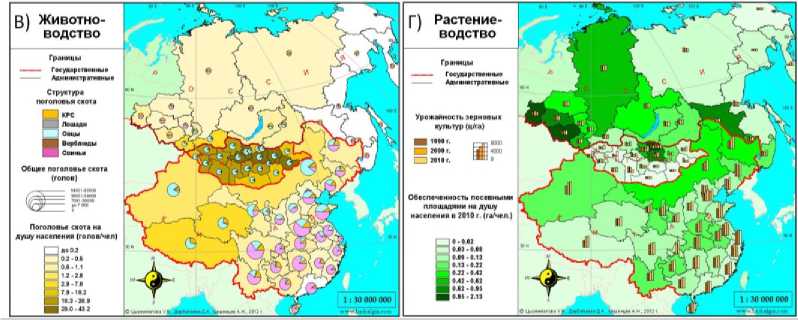

Среди рассматриваемых регионов наибольшим общим поголовьем скота обладает Китай — 859 000 000 голов в 2015 г., что составило 0,6 головы на одного человека. В азиатской части России поголовье скота на порядок меньше, чем в Китае, — 12 200 000 голов, т. е. 0,5 головы на человека (рис. 3В). Иная ситуация в Монголии, где пастбищное животноводство по-прежнему остается главным видом хозяйственной деятельности, а количество скота в расчете на душу населения составляет 16 голов на одного человека при общей численности 43 300 000 голов.

Структура поголовья регионов имеет значительные отличия, например, Китай характеризуется высокой долей свиней — более 50%, овцы и козы занимают около трети, крупный рогатый скот немногим более 10%. В восточных регионах России основную массу поголовья составляет крупный рогатый скот — около 40%, примерно по 25% свиньи и мелкий рогатый скот (овцы и козы), при этом приграничные с Монголией российские регионы выделяются преобладанием овец и коз (до 80% в Республике Тыва). Такая же картина наблюдается и в китайских северо-западных провинциях, граничащих с Монголией, в отличие от юго-восточных с преобладанием свиней в общем поголовье скота. В Монголии практически во всех аймаках структура одинакова, причем подавляющую массу скота составляют овцы и козы, доля которых за рассматриваемый период значительно выросла — с 80 до 90%.

Общие посевные площади сопредельных стран отличаются друг от друга на порядок, так, в 2015 г. в Монголии они занимали 315,3 тыс. га, в АЧР — 15,9 млн га, в Китае — 160,7 млн га. Однако при расчете на душу населения складывается совершенно иная ситуация, максимальная площадь посевных в АЧР на 1 человека составила в 2015 г. 2,13 га в Алтайском крае, в Монголии — 1,54 га в аймаке Сэлэнгэ, в Китае — 0,32 га в провинции Хэйлунцзян. Среди всех регионов северные дальневосточные регионы России и почти вся Монголия в силу природно-климатических особенностей отличаются крайне низкими показателями, за исключением аймаков, находящихся на территории водосборного бассейна р. Селенги. Тем не менее в целом лучше всего посевными площадями обеспечено население АЧР, хуже всего — Китая.

За период 1990–2015 гг. наблюдался рост посевных площадей в Китае (рис. 3Г). Темп прироста составил 108%. При этом в России и Монголии посевные площади значительно сократились во всех регионах, за исключением монгольского аймака Омноговь. Общее снижение посевных площадей в Азиатской России за последние 20 лет весьма существенно, в 2015 г. посевные составили всего 61% от уровня 1990 г., еще хуже ситуация в Монголии — 40%.

Представленная ГИС мониторинга территориальных социальноэкономических систем является программно-управляемым комплексом непрерывной геоинформационной оценки и картографирования социальноэкономических условий и ситуаций и обеспечивает оптимизацию межгосударственных управленческих решений. Разработанная система оценочных показателей позволяет выполнять мониторинг и сравнительный межгосударственный анализ условий жизнедеятельности населения, эффективности экономической и социальной политики, а также выявлять особенности реагирования органов управления на природные и экономические изменения.

Список литературы Геоинформационный мониторинг территориальных социально-экономических систем

- Морозова Н. И. Развитие территориальных социально-экономических систем и его оценка по критерию качества жизни населения: дис.. д-ра геогр. наук. Волгоград, 2012. 406 с.

- Романишина Т. С. Современное определение территориальных социальноэкономических систем регионального уровня // Экономика и предпринимательство. 2016. № 12-4 (77). С. 246-250.

- Холявко С. И. Зарождение и развитие идей о территориальных социальноэкономических системах // Приоритетные научные направления: от теории к практике. 2014. № 9. С. 15-22.

- Жуланов Е. Е. Теоретико-методологический подход к измерению результатов иерархического управления территориальными социально-экономическими системами страны // Экономика и предпринимательство. 2014. № 2 (43). С. 53-59.

- Исянбаев М. Н. Стратегия развития территориальных социально-экономических систем региона: приоритетные направления, механизмы реализации // Проблемы востоковедения. 2018. № 3 (81). С. 21-26.