Геоэкологическое состояние территории Томской области в разрезе муниципальных образований

Автор: Никитчук К.Л., Харюткина Е.В.

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Глобальный экологический кризис: мифы и реальность

Статья в выпуске: 2 (67), 2023 года.

Бесплатный доступ

Проводится оценка геоэкологических последствий природопользования в Томской области: предложен алгоритм исследования, исходя из условий местности, а также набор диагностических показателей с учетом факторов негативного воздействия на окружающую природную среду. Дополнительно рассмотрены изменения некоторых метеорологических параметров, влияющих на перенос и распределение загрязняющих веществ в атмосфере. Определены геоэкологические зоны по степени напряженности в разрезе муниципальных образований Томской области. Полученные результаты могут служить научным обоснованием при разработке стратегии развития Томской области в сфере природоохранной политики и выработке мероприятий по оптимизации взаимодействия общества и природы.

Диагностические показатели, метеорологические параметры, муниципальные образования томской области

Короткий адрес: https://sciup.org/140301865

IDR: 140301865 | УДК: 911.9 | DOI: 10.53115/19975996_2023_02_160-164

Текст научной статьи Геоэкологическое состояние территории Томской области в разрезе муниципальных образований

Общество. Среда. Развитие № 2’2023

Томская область располагается на юго-востоке Западно-Сибирской равнины в бассейне реки Оби, которая пересекает область с юго-востока на северо-запад и делит ее на две практически равные части. В настоящее время на территории региона располагается 16 муниципальных районов и 4 городских округа (Томск, ЗАТО Северск, Кедровый, Стрежевой) [2]. Около 86% территории относится к районам Крайнего Севера и местностям, приравненным к ним. Томская область – в числе индустриальных регионов Российской Федерации, где важная составляющая ее экономического развития определяется добычей нефти и газа [7].

В настоящее время в «Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года» отмечается, что принцип природоохранной политики ре- гиона направлен на устойчивое развитие Томской области [6] (особенно на фоне наблюдаемого роста глобальной температуры и, как следствие, частоты и интенсивности экстремальных погодных и климатических явлений [13]) для достижения в долгосрочной перспективе гармонизации взаимоотношений общества и природы в глобальном масштабе за счет развития хозяйственной деятельности в пределах экологической емкости биосферы [5]. Как отмечает А.М. Адам [1], исследование геоэкологического состояния территории является исходной информацией для принятия текущих управленческих решений и для выработки дальнейшей политики в сфере природопользования, следовательно, с целью определения инструментов и разработки оптимизационных мероприятий на первом этапе считаем целесо-

* Работа выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

сЗ Он н

л

Он

qJ Я К Л

У У 5 2 9с

Среда обитания

образным провести оценку геоэкологического состояния окружающей природной среды Томской области в разрезе муниципальных образований.

Материалы и методы

Поскольку общепринятых и универсальных методик по выбору критериев и параметров для проведения геоэкологической оценки территорий не разработано, следовательно, для Томской обла- сти предложена система диагностических показателей с учетом ее природных условий. Для исследования использовались материалы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, Государственные доклады об экологической ситуации в Томской области. Диагностические показатели представляют собой набор данных с раз- ными и не сопоставимыми друг с другом единицами измерения, поэтому для оцен-

ки суммарной нагрузки всех показателей было проведено нормирование (приведение параметра к безразмерному виду) по формуле (1) [9]:

R n =

R i - R min

R - R .

max min

где R i – нормируемое значение в выборе показателя; R min – минимальное значение из выборки показателя; R max - максимальное значение из выборки показателя.

R min в выборе показателей лесистости в разрезе административных районов Томской области составляет 33,8 %, а R max – 91,1%. Таким образом, согласно формуле (1):

R = Ri- 33,8

n 91,1 -33,8 ’ нормируемое значение лесистости

Александровского района:

52,7 - 33,8

91,1 - 33,8

R

n

, R n = 0,3.

Общество. Среда. Развитие № 2’2023

Расчеты по всем диагностическим показателям проведены аналогичным способом и представлены в табл. 1.

На основе методики К.М. Гофмана [10] для количественной оценки геоэкологического состояния районов Томской области использован региональный индекс антропогенной преобразованности (табл. 2):

I i = R i , S i , (2)

где R i - ранг антропогенной преобразованности; S i – удельный вес территории в общей земельной площади региона, %.

Интегральные показатели по каждому фактору геоэкологической оценки терри-

Таблица 2

Ранги для расчета антропогенной преобразованности

|

Вид территории |

Ранг антропогенной преобразованности |

|

Охраняемые природные территории |

1 |

|

Леса 1-й группы |

2 |

|

Залежи |

3 |

|

Сенокосы |

4 |

|

Пастбища |

5 |

|

Многолетние насаждения |

6 |

|

Пашня |

7 |

|

Земли под зданиями, сооружениями в сельском хозяйстве |

8 |

|

Земли городов (под зданиями и сооружениями) |

9 |

|

Земли под терриконами, свалками, карьерами, оползнями, песками |

10 |

тории в разрезе административных районов Томской области рассчитывались с учетом того, что природный фактор – это «положительный» фактор, а антропогенный и социальный – «отрицательные».

U=α1 R2 + α1 R2... + αi Ri (3), где ai - весовой коэффициент; Ri - значение ранга.

Согласно табл. 2 и на основе формул (2) и (3) рассчитаны интегральные показатели по каждому фактору геоэкологической оценки территории в разрезе муниципальных образований Томской области. Далее в результате суммирования интегральных показателей получен итоговый

Таблица 3

Итоговый балл геоэкологической оценки территории Томской области в разрезе муниципальных образований (районов)

Результаты и выводы

Опираясь на полученные оценки (табл. 3), можно выделить 3 геэкологиче-ские зоны по степени напряженности для территорий муниципальных образований Томской области:

-

I. Относительно благополучная геоэкологическая зона: Бакчарский, Чаинский, Молчановский, Верхнекетский, Первомайский, Тегульдетский административные районы. Данные территории минимально подвержены антропогенному воздействию.

-

II. Относительно неблагополучная геоэкологическая зона: Колпашевский, Кри-вошеинский, Шегарский, Зырянский, Асиновский административные районы. Эти территории подвержены нагрузке от хозяйственной деятельности человека: выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, забора воды из подземных и поверхностных источников, наличия крупных административных центров (Асино, Колпашево), развития сельского хозяйства, внесения минеральных удобрений. Кроме того, для них характерна высокая плотность населения.

-

III. Неблагополучная геоэкологическая зона: Кожевниковский, Томский, Александровский, Каргасокский и Парабельский административные районы. Данные территории имеют наибольшую антропогенную нагрузку ввиду интенсивно развивающейся добывающей промышленности на севере области и сельскохозяйственной деятельности на юге, большого количества отходов, высокой плотности населения.

Стоит отметить, что Александровский, Каргасокский и Парабельский районы, занимающие чуть меньше половины площади территории Томской области и относящиеся к районам Крайнего Севера, попадают в неблагополучную геоэкологическую зону. Такой результат подтверждает существенный вклад выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями нефтегазодобывающей отрасли из-за аварийности на объектах [10], следовательно, доказывает актуальность проводимых исследований для региона.

Поскольку в вопросах геоэкологического состояния территории важную роль играют ее климатические условия, дополнительно были рассмотрены изменения некоторых метеорологических параметров, влияющих на перенос и распределение загрязняющих веществ в атмосфере, в районах Крайнего Севера Томской области за последние десятилетия.

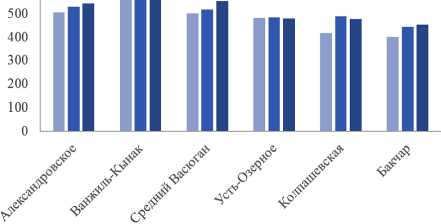

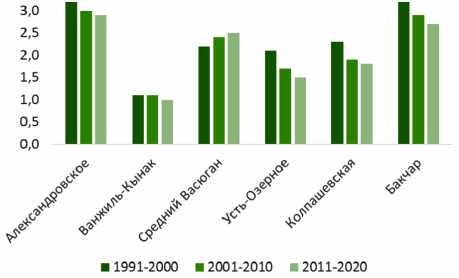

Согласно [9], на территории Западной Сибири и в Томской области, в частности, наблюдается практически повсеместное увеличение среднегодовой температуры воздуха. При этом в 2011–2020 гг. в районах Крайнего Севера региона растет и количество осадков, за исключением Верхне-кетского района (станция Усть-Озерное), где эта величина практически не меняется от периода к периоду (рис. 1, а). Скорость ветра в последнее десятилетие, напротив, уменьшается на всей рассматриваемой территории, кроме Каргасокского района (станция Средний Васюган) (рис. 1, б).

Cтоит подчеркнуть, что в начале XXI в. возросло количество случаев, когда отмечался комплекс неблагоприятных метеорологических явлений (сочетание метеорологических явлений, которые значительно затрудняют деятельность отдельных от-

= 1991-2000 12001-2010 12011-2020

б)

Рис. 1. Средние годовые оценки метеовеличин на метеостанциях Томской области за три временных интервала: а) суммы атмосферных осадков (мм), б) скорость ветра (м/c).

а)

Среда обитания

раслей экономики) на территории Томской области: от 2 случаев в 1991–2000 гг. до 23 и 16 случаев в 2001–2010 гг. и 2011–2020 гг., соответственно. Выявленные тенденции могут указать на возможное увеличение количества наводнений, а также преобладающее формирование условий безветренной погоды, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Таким образом, на фоне увеличения экстремальности климата Сибирского региона [11] становится важным учитывать не только «средние» климатические условия, но и наблюдения за опасными природными явлениями, особенно в экологически уязвимых районах Крайнего Севера [12], поскольку интенсивность и продолжительность опасных явлений не всегда может проявляться во временны´х рядах средних значений климатических величин.

Заключение

На основании проведенного исследования установлено, что по степени напряженности на территории Томской области можно выделить 3 геоэкологические зоны: относительно благополучная (Бакчарский, Чаинский, Молчановский, Верхнекетский, Первомайский, Тегульдетский районы), относительно неблагополучная (Колпашев-ский, Кривошеинский, Шегарский, Зырянский, Асиновский), неблагополучная (Ко-жевниковский, Томский, Александровский, Каргасокский и Парабельский районы).

Полученные результаты будут полезны при оценке рисков для предотвращения антропогенной трансформации природной среды региона, а также при разработке программы по оптимизации взаимодействия общества и природы (особенно для северных территорий региона) [3].

Общество. Среда. Развитие № 2’2023

Список литературы Геоэкологическое состояние территории Томской области в разрезе муниципальных образований

- Адам А.М., Новоселов А.Л., Чепурных Н.В. Экологические проблемы регионов России // Томская область. М., 2000, вып. 6. - 189 с.

- География Томской области. Население. Экономика. Экология. 9 кл. / Учеб. пос. для общеобразоват. учебн. завед.; под ред. П.А. Окишева. - Томск: STT, 2003. - 200 с.

- Никитчук К.Л., Хазиахметова Ю.А. Оптимизация регионального природопользования с учетом этнокультурной специфики местности (на примере Томской области) // Проблемы региональной экологии. - 2019, № 4. - С. 68-72.

- Никитчук К.Л., Хазиахметова Ю.А. Последствия антропогенной трансформации природной среды Томской области // Проблемы региональной экологии. - 2021, № 6. - С. 43-47.

- Об экологической ситуации в Томской области в 2016 году: Доклад. - Интернет-ресурс. Режим доступа: https://ogbu.green.tsu.ru/wp-content/uploads/20l7/02/Госдоклад-за-2016-год.pdf (06.11.2022)

- Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2030 года: Постановление Законодательной Думы Томской области от 01.07.2021 № 2988 «О внесении изменения в постановле -ние Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года». - Интернет-ресурс. Режим доступа: https://duma.tomsk.ru/content/strategy_for_socioeconomic_development (06.11.2022)

- Об экологической ситуации в Томской области в 2021 году: Доклад. - Интернет-ресурс. Режим доступа: https://ogbu.green.tsu.ru/wp-œntent/uploads/2022/09/Госдоклад-2021.pdf (06.11.2022)

- Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации / Под ред. В.М. Катцова; Росгидромет. - СПб.: Наукоемкие технологии, 2022. - 676 с.

- Трофимов А.М., Рубцов В.А., Ермолаев О.П. Региональный геоэкологический анализ. - Казань, 2009. - 426 с.

- Франк Ю.А, Никитчук К.Л., Сапега А.А., Лукьянова Е.А., Ивасенко Д.А., Косов А.В., Герасимчук Л.Г., Евсеева Н.С. Повышение эффективности ремедиации нефтезагрязненных почв в природно-климатических условиях севера Томской области и сопредельных регионов с применением аборигенных микроорганизмов // Известия ТПУ. Инжиниринг георесурсов. - 2020, № 9. - С. 130-139.

- Харюткина Е.В., Логинов С.В., Усова Е.И., Мартынова Ю.В., Пустовалов К.Н. Тенденции изменения экстремальности климата Западной Сибири в конце XX - начале XXI веков // Фундаментальная и прикладная климатология. - 2019, № 2. - С. 45-65.

- Callaghan Terry V., Shaduyko О.М., Kirpotin S.N, Gordov E.P. Siberian Environmental Change: Synthesis of Recent Studies and Opportunities for Networking. 2021. - Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/354938455_Siberian_environmental_change_Synthesis_of_recent_ studies_and_opportunities_for_networking (05.07.2022)

- IPCC, 2021: Summary for Policymakers // Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / MassonDelmotte V., Zhai P. , Pirani A. , S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.). - Cambridge: Cambridge University Press (United Kingdom and New York, NY, USA). - P. 3-32. - Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/ reportZIPCC_AR6_WGI_SPM.pdf (14.12.2022)