Geological position and age of the Man’hobeyu suite (RF1?) in the Subpolar Urals

Автор: Pystin A.M., Pystina Yu. I.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 9 (285), 2018 года.

Бесплатный доступ

The geological position and age of the Man’hobeyu suite in the Subpolar Urals are considered, which in modern stratigraphic schemes refers to the Lower or Middle Riphean formations and is considered as the basal deposits of the Upper Precambrian of this region, which is stratotype for the Precambrian of the entire Timan-Northern Ural region. Based on the results of new isotope-geochronological studies, taking into account the available geological data (structural, petrological, mineralogical), the rationale for the idea, that the Man’hobeyu suite cannot be regarded as an independent stratigraphic subdivision is given. It is a rock association of predominantly low-temperature diaphthorites and cataclasites in high-temperature metamorphites, analogous to those of which the Lower Precambrian Nyartin complex consists. Isotopic-geochronological data make it possible to unambiguously classify the metamorphosed rocks, which is allocated as the Man’khobeyu suite, to the Lower Precambrian formations. At the same time, the most preferable assumption is the Early Proterozoic age of the protoliths of the metamorphic rocks of both the Man’khobeyu suite and the Nyartin complex.

Subpolar ural, upper precambrian, basal sediments, zircon, isotope age

Короткий адрес: https://sciup.org/149129336

IDR: 149129336 | УДК: 551.71/.72(234.851) | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-9-3-9

Текст научной статьи Geological position and age of the Man’hobeyu suite (RF1?) in the Subpolar Urals

Разрез докембрийский образований на Приполярном Урале является стратотипическим для всего Тимано-Североуральского региона. В сравнении с другими районами развития докембрия на севере Урала и Тимане, Приполярный Урал считается относительно хорошо изученным. Здесь начиная с середины прошлого века проводятся систематические геолого-съемочные, поисковые и геолого-разведочные работы. Имеются геологические карты масштаба 1:1000000 и 1:200000 и несколько поколений крупномасштабных карт. В результате многолетних исследований установлены структурные особенности территории, довольно детально разработаны вопросы магматизма и метаморфизма, выявлены стратиграфические последовательности. Тем не менее в геологии докембрия этой территории остается целый ряд нерешенных проблем и спорных вопросов. Пожалуй, наиболее обсуждаемыми являются вопросы о геологическом строении нижней части верхнедокембрийского разреза Приполярного Урала и нижнем возрастном рубеже базальных отложений рифея.

В современных стратиграфических схемах приполярноуральского докембрия в основании верхнедокембрийского разреза выделяется существенно метатер-ригенная маньхобеинская свита. Несмотря на то, что этот стратон в стратиграфической схеме Приполярного Урала был закреплен еще в 1977 г. решением Третьего

Уральского межведомственного совещания, ряд уральских геологов до сих пор придерживается более ранних стратиграфических построений М. В. Фишмана и Б. А. Голдина [19], а также В. Н. Пучкова [10], в которых маньхобеинская свита отсутствует, а верхнедокембрийский разрез начинается с ошизской свиты (толщи), которая в современных схемах относится к среднему или верхнему рифею. Следует также отметить, что у исследователей, признающих правомерность выделения маньхобеинской свиты, нет единой позиции в оценке возраста этого стратиграфического подразделения: ранний или средний рифей.

Целью настоящей статьи является критическая оценка имеющихся данных о стратиграфической позиции маньхобеинской свиты и анализ результатов новых изотопно-геохронологических исследований для уточнения возраста этого геологического объекта.

История выделения свиты, стратиграфическая позиция и геологическая характеристика

Маньхобеинская свита (RF 1 ) была выделена Л. Т. Беляковой [1] из состава николайшорской свиты (PR 1 ), по М. В. Фишману и Б. А. Голдину [19]. Частично в разрез свиты были включены терригенные отложения, ранее относившиеся к хобеинской (RF3) и саранхапнерской (C 3 —O 1 ) свитам.

Маньхобеинская свита сложена двуслюдяными и мусковитовыми кристаллическими сланцами, переслаивающимися с хлорит-амфиболовыми сланцами и слюдистыми полевошпатовыми кварцитами. По данным Л. Т. Беляковой [1] и некоторых других исследователей, в основании свиты фрагментарно отмечаются грубообломочные породы. Так, авторы геологической карты масштаба 1:200000 [5] выделяют в разрезе маньхобеинской свиты в верховьях р. Хальмеръю базальный груботерригенный горизонт мощностью 200— 220 м ритмично переслаивающихся метаконгломератов, аркозовых метагравелитов, гравелитистых метапесчаников, метаалевропесчаников с постепенными переходами псаммитовых разностей в породы гнейсовидного облика. Мощность свиты, по оценкам разных авторов, может изменяться от 250 до 2100 м.

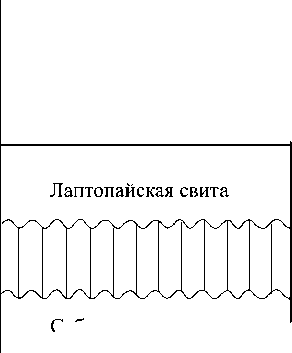

Выделение в разрезе приполярноуральского докембрия маньхобеинской свиты и уточнение стратиграфической позиции карбонатно-терригенной щоку-рьинской свиты, а именно ее залегание под ошизской толщей пуйвинской свиты, а не над пуйвинской свитой, как это предполагали предыдущие исследователи [7, 19], позволило Л. Т. Беляковой предложить новую схему стратиграфии допалеозойских отложений Приполярного Урала, сопоставимую со схемой стратиграфии одновозрастных отложений в стратотипическом разрезе Башкирского антиклинория. По-видимому, появившаяся возможность корреляции относительно слабоизученных древних толщ, севера Урала с мировым стратотипом рифея способствовала заинтересованному отношению уральского геологического сообщества к схеме, предложенной Л. Т. Беляковой. Она была рассмотрена и принята на Третьем (в 1977 г.), а затем и на Четвертом (1990 г.) Уральском межведомственном стратиграфическом совещании [18]. В соответствии с этой схемой в разрезе рассматриваемого района выделяются (снизу вверх): няртинский метаморфический комплекс (PR1), маньхобеинская и щокурьинская свиты (RF1), пуйвинская свита, включающая базальную ошизскую толщу (FR2), хобеинская и мороинская (санаизская, манарагская) свиты (FR3), саблегорская (FR3—V1) и лаптопайская (V2) свиты (рис. 1, 2). То есть в разрезе полярноуральского докембрия, как и в стратотипической местности, выделены стратоны, представляющие все подразделения верхнего протерозоя: бурзяний, юрматиний, каратавий и венд.

Основанием для отнесения маньхобеинской свиты к нижнему рифею послужило залегание ее под щоку-рьинской свитой, в которой по сборам В. С. Шальных были установлены остатки трубчатых водорослей Nelcanella sp. и новый вид Murandavia Magna Vol., сходные по внешнему виду и строению с водорослями му-

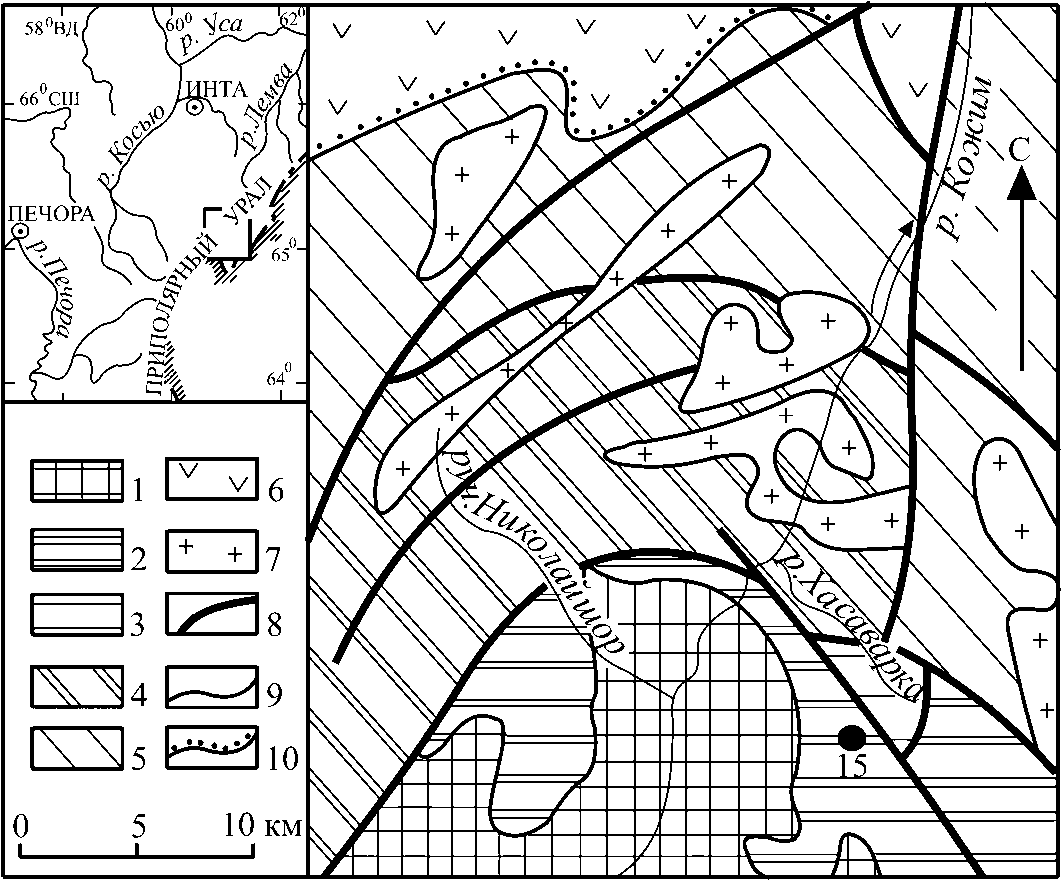

Рис. 1. Схема геологического строения северной части Приполярного Урала: 1 — няртинский гнейсомигматитовый комплекс (PR 1 ); 2 — маньхобеинская свита (PR 1 ); 3 — щокурьинская свита (PR 1 ); 4 — пуйвинская свита (RF 2 ?); 5 — верхнерифейские отложения (RF3) нерасчлененные; 6 — палеозойские отложения (б3—9) нерасчлененные; 7 — граниты; 8 — разломы; 9 — границы стратиграфических, интрузивных и метаморфических подразделений; 10 — границы стратиграфических несогласий; черный кружок — место отбора пробы 15

Fig. 1. Scheme of the geological structure of the northern part of the Subpolar Urals

1 — Nyartin gneiss-migmatite complex (PR 1 ); 2 — Man’hobeyu suite (RF 1 ?); 3 — Schokurya suite (RF 1 ?); 4 — Puyva suite (RF2); 5 — Upper Riphean deposits (RF3), undivided; 6 — Paleozoic deposits (63—O), undivided; 7 — granites; 8 — faults; 9 — boundaries of stratigraphic, intrusive and metamorphic divisions; 10 — boundaries of stratigraphic disagreements; Black circle — sampling site 15

|

Подразделения стратиграфической шкалы |

|||||

|

с5 < |

сЗ О н о Я о m |

Cd 5 О Й Он m |

я о н и я о |

||

|

>Я о со О Д О н о Он С |

S о И |

tt я о m |

)S я я X о m S к Щ |

||

|

я -& РС |

>я я я X Он о m

)Я я я ч и ® я я я щ |

||||

|

>Я Я я % Я К |

|||||

Стратиграфические подразделения

Саблегорская свита

Мороинская (санаизская) свита

Хобеинская свита

Пуйвинская свита Ошизская толща

Щокурьинская свита

Рис. 2. Схема стратиграфии докембрийских образований Приполярного Урала (по [18])

Fig. 2. Scheme of stratigraphy of Precambrian formations of the Subpolar Urals (according to [18])

рандавской свиты Мал. Хингана и гонамской свиты Саяно-Муйского района Сибири. На основании этих находок А. Г. Вологдин [2] датировал отложения щокурьинской свиты нижним протерозоем или низами верхнего протерозоя.

Позднее при геологическом доизучении и подготовке к изданию карт масштаба 1:200000 [5] и 1:1000000 [6] авторы цитируемых работ сочли необходимым переместить маньхобеинскую свиту на среднерифейский уровень, не изменив при этом названия и возрастную последовательность стратонов по Л. Т. Беляковой.

Основанием для нового представления о возрасте свиты для В. Н. Иванова и его коллег [5] послужили полученные ими изотопные U-Pb-датировки цирконов из нижележащего няртинского комплекса — 1498 и 1509 млн лет, а также из гранитизированных кварцевых метаконгломератов маньхобеинской свиты — 1263 млн лет.

Для авторов карты масштаба 1:1000000, подготовленной под редакцией О. А. Кондиайна [6], основанием для изменения возраста маньхобеинской свиты явилось ее залегание под среднерифейской щокурьинской свитой. В свою очередь, среднерифейский возраст щокурьинской свиты обосновывался тем, что она по литологическим особенностям и положению в разрезе аналогична мойвинской свите Северного Урала, имеющей палеонтологически обоснованный среднерифейский возраст. Кроме того, на среднерифейский возраст, по мнению О. А. Кондиайна и его соавторов, может указывать обогащенность пород щокурьинской свиты барием, что позволяет сопоставлять ее с авзянской свитой среднего рифея стратотипической местности в Башкирском антиклинории на Южном Урале [3].

Другая трактовка стратиграфической позиции и первичной природы породной ассоциации, выделяемой как маньхобеинская свита, была предложена авторами настоящей статьи на основе результатов, полученных при геологическом доизучении северной части Приполярного Урала (бассейн р. Кожим) в масштабе 1:50000 в 80-90-е годы прошлого столетия [11, 12], а также последующих многолетних структурно-петрологических исследований рассматриваемой территории [4, 14, 16 и др.]. Ревизия обнажений маньхобеинской свиты показала, что грубообломочные образования в ее составе имеют явно катакластическую и диафториче-скую природу и сформировались за счет кристаллических сланцев и других метаморфических пород, аналогичных тем, которыми сложен няртинский комплекс. Было установлено, что в некоторых случаях к маньхобеинской свите отнесены очковые гранитогнейсы, имеющие постепенные переходы к гнейсовидным гранитам, слагающим небольшие автохтонные массивы среди метаморфических пород няртинского комплекса, например в бассейне руч. Кожимвож (левый приток р. Кожим). Было также показано, что среди низкотемпературных метаморфических пород маньхобеинской свиты присутствуют реликты высокотемпературных метаморфитов (гранатовых амфиболитов и гранат-слюдяных кристаллических сланцев). Было установлено, что по структурным признакам маньхобеинская свита аналогична няртинскому комплексу и резко отличается от заведомо верхнедокембрийских отложений (пуйвинской, хобеинской, мороинской и вышеза-легающих свит). Позднее на основе специализированных структурных и микроструктурных исследований было обосновано представление о том, что няртинский комплекс и маньхобеинская свита (а также, возможно, и щокурьинская свита) относятся к одному структурному этажу [8, 9 и др.]. То есть структурно-вещест- 5

венные особенности маньхобеинской свиты, отличающие ее от няртинского комплекса, связаны не с первичным составом пород, а в основном с наложенными процессами низкотемпературного метаморфизма и катаклаза. Существенным аргументом в пользу диафто-рической природы низкотемпературных метаморфи-тов, которыми сложена маньхобеинская свита, является то, что в этих породах отмечается такой же набор морфотипов метаморфогенных цирконов, как и в метаморфических образованиях няртинского комплекса. В том числе в породах маньхобеинской свиты присутствуют типичные для нижнедокембрийских комплексов Урала цирконы «гранулитового» (округлые многогранники) и «мигматитового» (призматические кристаллы, часто отчетливо зональные) типов [16]. По этому признаку маньхобеинская свита сопоставима с няртин-ским комплексом, но резко отличается от перекрывающих толщ с обоснованным палеонтологическими данными позднедокембрийским возрастом, в которых ме-таморфогенные цирконы отсутствуют.

На основании приведенных выше аргументов мы пришли к выводу, что маньхобеинская свита как самостоятельное стратиграфическое подразделение выделена ошибочно и является составной частью метаморфических образований, слагающих дорифейский структурный этаж. Эта точка зрения отражена в ряде наших публикаций [4, 14, 16 и др.].

Геохронологическое обоснование возраста маньхобеинской свиты

Первое возрастное определение циркона из двуслюдяных кристаллических сланцев, относившихся к маньхобеинской свите (665 ± 25 млн лет), было опубликовано в 1997 г. [15]. Оно получено по короткопризматическому циркону желтовато-коричневого цвета свинцовым термоизохронным методом в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН и интерпретировалось как время проявления одного из этапов метаморфизма пород.

Позднее при геологическом доизучении рассматриваемой территории в масштабе 1:200000 [5] были получены U-Pb-датировки цирконов из гранитизиро-ванных метаконгломератов маньхобеинской свиты. Изотопно-геохимические исследования были выполнены в Институте геологии и геохронологии докембрия РАН на масс-спектрометре Finnigam MAT 261. В цитируемом источнике дается возраст 1263 млн лет, который уже упоминался выше. В отчете о геохронологических изотопно-геохимических исследованиях, которые выполнялись в рамках работ по геологическому доизучению, отмечается, что датировки, рассчитанные по отдельным изотопным отношениям, не совпадают (дискордантны), а полученное максимальное значение (1263 ± 3.0) млн лет (207РЬ/ 2 06РЬ) может оцениваться в качестве минимально возможного возрастного рубежа кристаллизации цирконов. При графической обработке результатов датирования основная часть фигуративных точек возрастов, полученных по цирконам из пород маньхобеинской свиты и няртинского комплекса (няртинской свиты — согласно авторам геологической карты), аппроксимируется линией, которая пересекает конкордию с отметками (1554 ± 31) и (451 ± 13) млн лет. Верхний возраст интерпретируется как время кристаллизации цирконов, нижний — как время наруше- 6

ния изотопных систем при метаморфическом воздействии на минералы.

По мнению авторов отчета и геологической карты, проанализированные цирконы являются магматическими. Судя по приведенным в работе микрофотографиям, они похожи на метаморфогенные цирконы «мигматитового» типа. Кристаллизация призматических зональных цирконов в мигматизированных породах объясняется присутствием жидкой силикатной фазы, и поэтому фактически такие цирконы, действительно, являются магматическими образованиями. Полученные и рассчитанные возрастные значения в интервале 1554—1263 млн лет хорошо сопоставляются с данными U-Pb (SHRIMP-П)-датирования цирконов «мигматитового» типа из гнейсов няртинского комплекса [13]. Они связываются нами с процессами полиметаморфизма пород.

В последнее время нами была предпринята попытка массового U-Pb (LA-SF-ICP-MS)-датирования детритовых, магматогенных и метаморфогенных цирконов из различных структурно-вещественных комплексов Приполярного Урала, в том числе и из маньхобеинской свиты. U-Pb (LA-SF-ICP-MS)-метод реализован на базе одноколлекторного магнитно-секторного масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой Element XR и установки для лазерной абляции UP-213 в ГИН СО РАН. Обработка данных масс-спектрометрического анализа проводилась с помощью программы Glitter, разработанной Австралийским научным центром GEMOC при Университете Маккуори (г. Сидней). Процедура анализа и расчета возраста приведена в статье В. Б. Хубанова с соавторами [20].

Для U-Pb-датирования цирконов была отобрана проба (проба 15) биотит-мусковитового кварцита в истоках р. Хасаварки (правый приток р. Кожим) (рис. 1). В породе резко преобладают цирконы «мигматитового» типа. Они представлены бесцветными и бледно окрашенными розовыми кристаллами призматического габитуса размером 100—250 мкм. В единичных зернах отмечаются детритовые цирконы. Цирконы «гранулитового» типа в этой пробе, к сожалению, не были обнаружены.

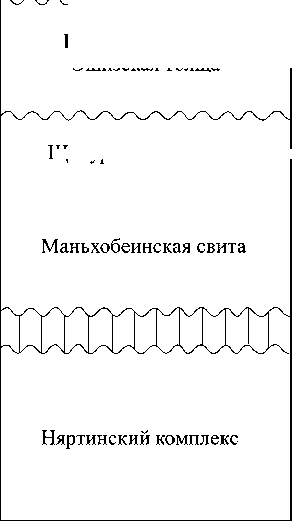

Изотопные датировки получены по пятидесяти зернам цирконов. Десять возрастных определений с высокой степенью дискордантности (D > 10 %) были исключены из рассмотрения. Изотопно-геохимические и геохронологические данные по сорока зернам приведены в таблице, а распределение датировок — на рис. 3.

По детритовым цирконам получено два значения возраста: (2631 ± 12) и (2520 ± 11) млн лет. Цирконы «мигматитового» типа показывают большой разброс датировок от (1797 ± 26) до (421 ± 70) млн лет, группирующихся в три возрастных интервала: 1797—1529, 1395— 1046 и 768—421 млн лет, которые в целом вполне соотносятся с интервалами датировок аналогичных цирконов в породах няртинского комплекса: 1748—1574, 1284—1204 и 782—634 млн лет. Первый возрастной интервал связан с регрессивными стадиями проявления высокотемпературного метаморфизма и гранитизации, остальные — с наложенными процессами метаморфического и метасоматического преобразования пород.

Минимальное возрастное значение, полученное для детритового циркона (2520 ± 11 млн лет) определяет максимально возможный возраст первично-осадочных

Результаты U-Pb (LA-ICP-MS)-датирования цирконов из биотит-мусковитового кварцита маньхобеинской свиты (проба 15) Results of U-Pb (LA-ICP-MS)-dating of zircons from biotite-muscovite quartzite of the Man’khobeyu suite (sample 15)

|

Номер зерна |

Изотопные отношения ± % (1 о ) |

Rho |

Возраст ± 1 о . млн лет |

D, % |

Th/U |

||

|

206 Pb/ 238 u |

207Pb/235U |

206 Pb/ 238 U |

207 Pb/ 206 Pb |

||||

|

1 |

0.2988±0.9 |

4.5308±1.2 |

0.72 |

1685.30±13 |

1797.40±26 |

6.65 |

0.43 |

|

2 |

0.0805±1.0 |

0.6627±2.1 |

0.50 |

499.10±5 |

591.40±48 |

3.45 |

0.84 |

|

3 |

0.0819±1.0 |

0.6632±1.7 |

0.53 |

507.60±5 |

554.60±44 |

1.77 |

0.22 |

|

4 |

0.0802±1.2 |

0.6886±2.6 |

0.46 |

497.10±6 |

682.70±59 |

7.00 |

1.17 |

|

5 |

0.0810±1.1 |

0.6276±2.2 |

0.49 |

501.90±5 |

458.50±52 |

-1.45 |

1.12 |

|

6 |

0.1056±1.0 |

0.9305±1.8 |

0.55 |

647.40±6 |

736.20±41 |

3.17 |

0.20 |

|

7 |

0.0817±0.9 |

0.6607±1.6 |

0.57 |

506.10±5 |

553.10±40 |

1.76 |

0.75 |

|

8 |

0.0779±1.3 |

0.5939±3.1 |

0.43 |

483.90±6 |

421.00±71 |

-2.17 |

1.04 |

|

9 |

0.0780±1.1 |

0.6804±2.3 |

0.49 |

484.30±5 |

715.10±51 |

8.82 |

0.73 |

|

10 |

0.0792±1.4 |

0.6461±3.4 |

0.43 |

491.40±7 |

571.30±76 |

2.99 |

0.82 |

|

11 |

0.1505±0.9 |

1.6296±1.3 |

0.67 |

903.60±8 |

1159.30±30 |

8.64 |

0.13 |

|

12 |

0.0791±0.9 |

0.6425±1.2 |

0.69 |

490.70±4 |

562.20±31 |

2.67 |

0.49 |

|

13 |

0.2476±0.9 |

3.2476±1.2 |

0.71 |

1426.10±11 |

1529.30±27 |

7.24 |

0.40 |

|

14 |

0.0802±1.2 |

0.6483±2.7 |

0.46 |

497.20±6 |

552.30±62 |

2.05 |

0.66 |

|

15 |

0.0759±0.9 |

0.6046±1.3 |

0.66 |

471.50±4 |

519.80±33 |

1.82 |

0.84 |

|

16 |

0.0859±0.9 |

0.7500±1.2 |

0.71 |

531.10±4 |

718.30±30 |

6.99 |

0.04 |

|

17* |

0.4766±0.9 |

10.9626±1.2 |

0.73 |

2512.40±19 |

2525.10±23 |

0.51 |

0.59 |

|

18 |

0.1766±0.9 |

1.8066±1.4 |

0.65 |

1048.30±9 |

1045.80±32 |

-0.24 |

0.60 |

|

19 |

0.0811±1.1 |

0.6640±2.2 |

0.50 |

502.70±5 |

579.70±52 |

2.84 |

1.20 |

|

20 |

0.0829±1.1 |

0.7064±2.2 |

0.50 |

513.20±6 |

667.00±51 |

5.73 |

1.15 |

|

21* |

0.5028±0.9 |

12.3466±1.2 |

0.72 |

2625.80±19 |

2634.50±23 |

0.33 |

1.04 |

|

22 |

0.2851±1.2 |

4.1370±1.9 |

0.63 |

1616.80±17 |

1718.10±37 |

6.27 |

0.39 |

|

23 |

0.2925±1.0 |

4.0378±1.5 |

0.66 |

1654.10±15 |

1625.40±31 |

-1.74 |

0.60 |

|

24 |

0.0785±1.2 |

0.6528±2.4 |

0.49 |

487.20±5 |

613.70±55 |

4.72 |

1.73 |

|

25 |

0.0818±1.1 |

0.6719±2.2 |

0.51 |

507.00±5 |

587.10±50 |

2.94 |

0.67 |

|

26 |

0.0773±1.3 |

0.6152±2.8 |

0.46 |

479.80±6 |

519.40±65 |

1.48 |

0.86 |

|

27 |

0.0845±1.2 |

0.6639±2.7 |

0.46 |

522.90±6 |

490.10±62 |

-1.13 |

0.98 |

|

28 |

0.1986±1.1 |

2.2545±1.8 |

0.60 |

1167.60±11 |

1253.70±37 |

7.37 |

0.37 |

|

29 |

0.0869±1.1 |

0.7026±2.3 |

0.50 |

537.00±6 |

554.30±52 |

0.61 |

1.49 |

|

30 |

0.0758±1.1 |

0.6188±2.0 |

0.54 |

471.20±5 |

573.80±46 |

3.80 |

0.60 |

|

31 |

0.0782±1.2 |

0.5958±2.4 |

0.49 |

485.60±5 |

421.60±56 |

-2.27 |

0.57 |

|

32 |

0.0878±1.1 |

0.7037±2.2 |

0.51 |

542.60±6 |

534.00±52 |

-0.29 |

0.66 |

|

33 |

0.1805±1.0 |

1.9011±1.7 |

0.60 |

1069.80±10 |

1105.20±37 |

3.31 |

0.36 |

|

34 |

0.2547±1.1 |

3.1098±1.7 |

0.62 |

1462.90±14 |

1394.50±35 |

-4.68 |

0.43 |

|

35 |

0.3076±1.1 |

4.5446±1.7 |

0.63 |

1728.70±16 |

1752.10±33 |

1.35 |

0.38 |

|

36 |

0.3140±1.1 |

4.4563±1.7 |

0.63 |

1760.50±17 |

1677.80±34 |

-4.70 |

0.27 |

|

37 |

0.0844±1.1 |

0.6635±2.1 |

0.53 |

522.40±6 |

492.20±49 |

-1.09 |

0.97 |

|

38 |

0.2251±1.1 |

2.6047±1.9 |

0.59 |

1308.80±13 |

1291.40±39 |

-1.33 |

0.25 |

|

39 |

0.2722±1.1 |

3.7292±1.8 |

0.62 |

1552.00±15 |

1613.00±35 |

3.93 |

0.66 |

|

40 |

0.1865±1.0 |

1.9304±1.6 |

0.62 |

1102.40±10 |

1071.20±35 |

-2.83 |

0.42 |

Примечание. звездочкой отмечены номера детритовых цирконов Note. the asterisk denotes numbers of detrital zircons

пород, по которым образовались биотит-мусковитовые кварциты. Но он может быть и меньше. Отметим, что в гнейсах няртинского комплекса датирован детритовый циркон с изотопным Pb-Pb-возрастом (2210 ± 25) млн лет [15]. Судя по полученным датировкам цирконов «мигматитового» типа, верхний возрастной рубеж формирования маньхобеинской свиты не может быть выше (1797 ± 26) млн лет, а учитывая, что в породах маньхобеинской свиты встречаются цирконы «гранулитового» типа, хотя они и не обнаружены в конкретной пробе биотит-мусковитового кварцита, в них проявился и гранулитовый метаморфизм, который в няртинском комплексе датируется U-Pb-возрастом по цирконам «гранулитового» типа — (2127 ± 31) млн лет [17]. По совокупности приведенных данных породная ассоциа ция, которая выделяется в современных стратиграфических схемах как маньхобеинская свита, однозначно относится к дорифейским образованиям. По всем признакам, кроме степени метаморфизма пород, она не отличается от няртинского комплекса. При этом низкая степень метаморфизма обусловлена проявлением процессов низкотемпературного диафтореза. Это подтверждает высказанное предположение, что маньхобеинская свита как самостоятельное стратиграфическое подразделение выделена ошибочно и является составной частью метаморфических образований, слагающих до-рифейский структурный этаж. Имеющиеся датировки по детритовым цирконам дают основание считать наиболее предпочтительным предположение о раннепротерозойском возрасте протолитов метаморфических 7

Возраст, млрд лет

Рис. 3. Гистограмма распределения и график плотности вероятности 207Pb/206Pb-возрастов цирконов из биотит-мускови-тового кварцита маньхобеинской свиты (проба 15)

Fig. 3. The histogram of distribution and the graph of the probability density of 207Pb / 206Pb of the ages of zircons from the biotitemuscovite quartzite of the Man’hobeyu suite (sample 15)

пород как маньхобеинской свиты, так и няртинского комплекса.

Заключение

Нижняя граница возрастного диапазона первичноосадочных отложений, по которым образовались метаморфические породы маньхобеинской свиты, определяется минимальной датировкой детритовых цирконов — (2520 ± 11) млн лет, а верхняя граница — максимальным возрастным значением метаморфогенного циркона — (1797 ± 26) млн лет. С учетом имеющихся изотопно-геохронологических данных по няртинско-му комплексу, с которым маньхобеинская свита обнаруживает схожесть геохронологической истории метаморфизма пород, возрастной диапазон формирования маньхобеинских отложений может быть предварительно ограничен интервалом (2210 ± 25)-(2127 ± 31) млн лет. В этом возрастном интервале предварительным нами принимается значение нижней границы, так как она подтверждается только одной датировкой циркона, полученной Pb-Pb-изохронным методом и поэтому требует дополнительного обоснования. В любом случае наиболее предпочтительным является предположение о раннепротерозойском возрасте протолитов метаморфических пород как маньхобеинской свиты, так и няртинского комплекса.

Приведенные в статье результаты изотопно-геохронологических исследований с учетом ранее полученных структурных, петрологических и минералогических данных подтверждают предположение, что маньхобеинская свита была выделена ошибочно. Она не является самостоятельным стратоном, а представлена диафторированными и катаклазированными разностями пород, аналогичных тем, которыми сложен няртин-ский комплекс. Учитывая, что няртинский комплекс и маньхобеинская свита были выделены Л. Т. Беляковой [1] на месте николайшорской свиты, по М. В. Фишману 8

и Б. А. Голдину [19], за метаморфическим комплексом, объединяющим эти два структурно-вещественных подразделения, следует оставить прежнее название — «николайшорский».

Исследования проведены в НИЦ «Геонаука» в рамках НИРИГКоми НЦУрОРАНГР№АААА-А17-117121270035-0.

Список литературы Geological position and age of the Man’hobeyu suite (RF1?) in the Subpolar Urals

- Белякова Л. Т. Геосинклинальный рифей севера Урала: Автореф.. канд. дис. М., 1972. 26 с.

- Вологдин А. Г. К открытию остатков протерозойских водорослей на Дальнем Востоке и на Урале // Докл. АН СССР. 1967. Т. 175. № 4. С. 926-928.

- Геохимия древних толщ севера Урала / Я. Э. Юдович, М. П. Кетрис, А. В. Мерц и др. Сыктывкар: Геопринт, 2002. 333 с.

- Глубинное строение Тимано-Североуральского региона / Отв. редактор А. М. Пыстин. Сыктывкар: Геопринт, 2011. 261 с.

- Государственная геологическая карта Российской федерации. Масштаб 1:200 000. Серия Северо-Уральская. Лист Q-41-XXV. Объяснительная записка / В. Н. Иванов, Т. Б. Жаркова, И. Ю. Курзанов и др. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2001а. 210 с.