Геологические предпосылки для накопления углеводородов и формирования залежей в нижнемеловом и юрском разрезе Боровой площади

Автор: Коржов Ю.В., Стариков А.И., Романова Т.И., Кузина М.Я.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 6 т.10, 2024 года.

Бесплатный доступ

В работе проведен анализ тектонического развития территории Боровой площади, изучена литологическая характеристика осадочных отложений юрского и мелового возраста исследуемого района. Рассмотрены возможные пути миграции углеводородов в разрезе юрских и меловых толщ, их связь с породами фундамента.

Отложения осадочного чехла, юрский комплекс, меловой комплекс, миграция углеводородов, нефтегазоносность, боровое месторождение

Короткий адрес: https://sciup.org/14130503

IDR: 14130503 | УДК: 553.98 | DOI: 10.33619/2414-2948/103/09

Текст научной статьи Геологические предпосылки для накопления углеводородов и формирования залежей в нижнемеловом и юрском разрезе Боровой площади

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 553.98

В основу работы положена идея прогноза нефтегазоносности [1], базирующаяся на связи флюидодинамики с современным геодинамическим состоянием земной коры. Как показывают исследования [2–4] такой подход вполне оправдан в разнообразных структурновещественных условиях осадочного чехла и фундамента. Блоковая тектоника захватывает не только Преденисейский бассейн, но и восточную часть территории ХМАО-Югры, вовлекая в тектонические процессы глубинные толщи фундамента Западно-Сибирской плиты [5], создавая благоприятные условия для формирования очагов генерации углеводородов и дальнейшей их миграции между породами фундамента и чехла.

Из-за слабой изученности востока ХМАО перспективы нефтеносности отдельных участков, без детального рассмотрения тектоники территории и изучения литологии разреза, остаются не ясны. Объектом исследования является месторождение Боровое, расположенное в пределах ХМАО-Югры и, согласно нефтегазогеологическому районированию, относится к Пыль-Караминскому нефтегазоносному району Пайдугинской нефтегазоносной области [6].

Западнее площади исследований нефтеносность установлена в юрских и меловых отложениях [5]. Промышленные запасы нефти в пределах месторождения выявлены в пластах ЮСб 11 и ЮСб 12 (верхняя юра). По результатам бурения Боровое месторождение относится к мелким по извлекаемым запасам углеводородов. Высказывались предположения о возможности миграции углеводородов в юрские и меловые комплексы из нижележащих пластов фундамента [7–9]. Чтобы это подтвердить (или опровергнуть) требуется комплексное изучение геологического строения и литологии толщ фундамента и осадочного чехла. С этой целью были проведены литологические исследования, с привлечением ранее полученной геохимической информации, пород продуктивных горизонтов нижней, верхней юры, а также вышележащих меловых толщ, для выявления возможных источников углеводородов (нефтегазоматеринских пород) и путей миграции в пласты-коллекторы.

Первые исследования геологического строения восточной части ХМАО-Югры были проведены в середине прошлого столетия, но в связи с труднодоступностью территории изучение было, в основном, мелко- и среднемасштабным (геологическая съемка, аэромагнитная, гравиметрическая, аэросейсмическое зондирование методом отраженных волн), и только на отдельных участках была выполнена крупномасштабная съемка [10, 11].

На всей территории Западной Сибири геологическое строение представлено тремя структурными этажами [5]: нижний — складчатый фундамент Западно-Сибирской плиты, промежуточный — рифтовый структурный этаж триасового возраста, верхний — платформенный чехол осадочных отложений мезозоя и кайнозоя. Складчатые структуры фундамента Западно-Сибирской плиты представляют собой субпаралелльные антиклинории, разделенные межгорными прогибами и впадинами. Породы фундамента преимущественно палеозойского возраста, но есть и более древние — докембрийские, представляющие собой метаморфические комплексы мусковит-кварцевых сланцев [12].

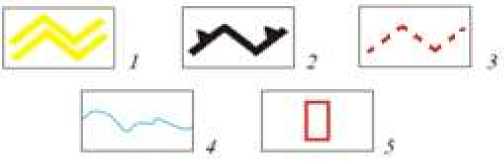

Согласно тектоническому районированию [Шпильман, 1998] месторождение Боровое находится на структуре I порядка — Пылькаралькинском мегавале (Рисунок 1), осложненном структурами других порядков [13]. Боровое месторождение в тектоническом отношении приурочено к Боровому локальному поднятию, осложняющему Пылькаралькинский мегавал.

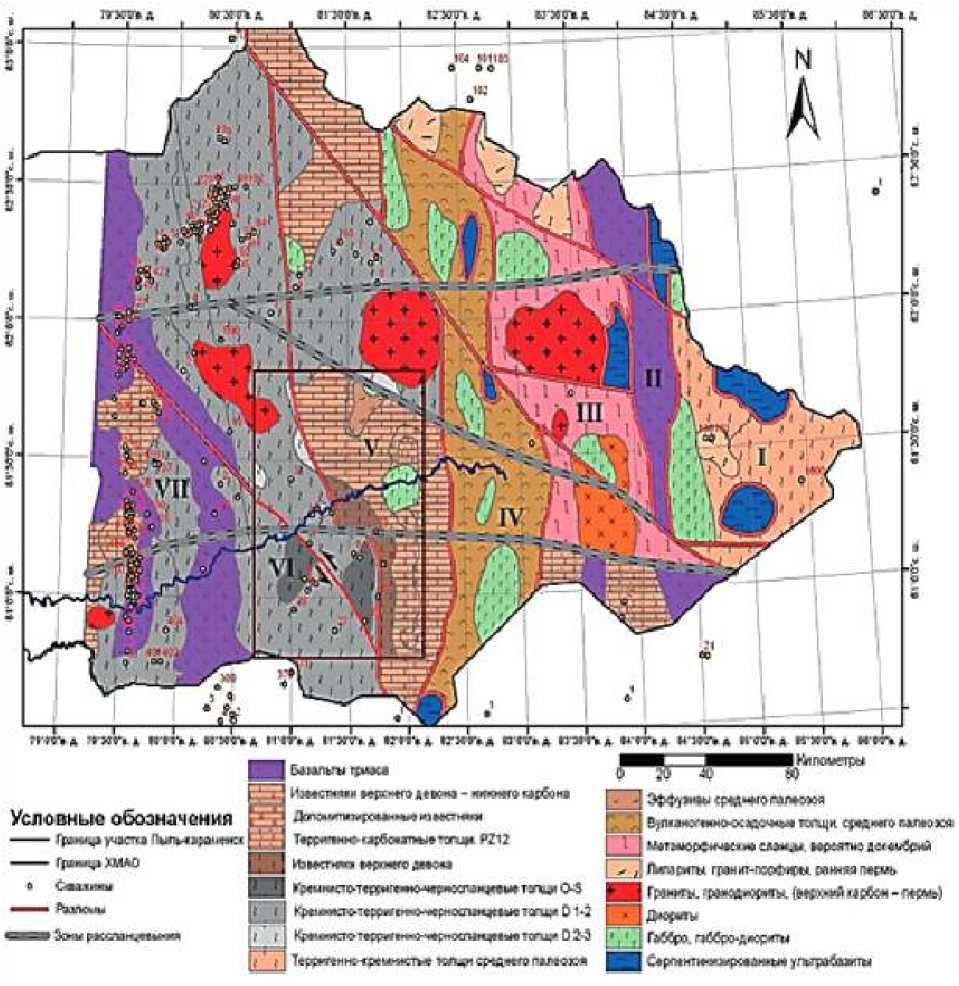

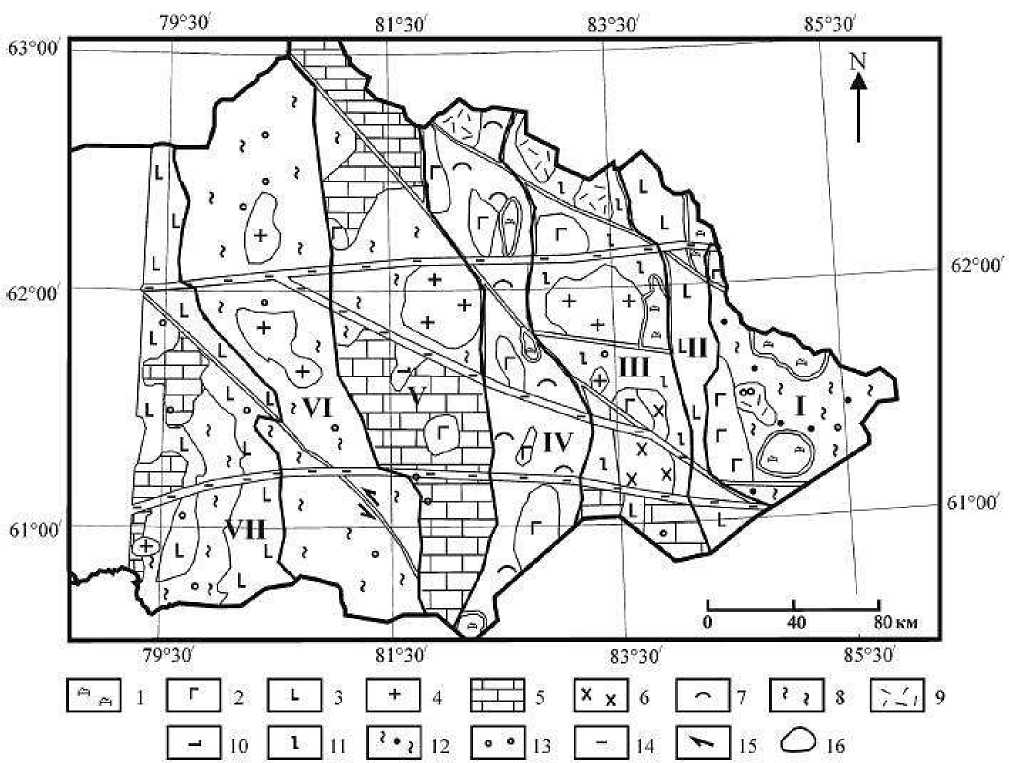

По версии [5], на основании обобщения и анализа геолого-геофизических данных, согласно тектоническому районированию фундамента Западно-Сибирской плиты, территория месторождения Борового находится в пределах Боровой структурно-формационной зоны (СФЗ) (Рисунок 2, 3).

Пыл t/Карам гнскии осиово'

седлов hi

Корбыльская мегатерраса

Рисунок 1. Фрагмент «Тектонической карты центральной части Западно-Сибирской плиты», под редакцией Шпильмана В. И., Змановского Н. И., Подсосовой Л. Л., 1998 г. [6]: 1 — границы геоблоков, 2 — границы тектонических элементов I порядка, 3 — важнейшие тектонические нарушения, 4 — реки и их притоки, 5 — объект изучения

Геологическое строение фундамента данного участка представлено глубоководными (батиальными, континентально-склоновыми) кремнисто-терригенно-черносланцевыми породами, прорванные массивами гранитов. Встречаются маломощные толщи известняков, происхождение которых до сих пор до конца не установлено [5].

В целом, Боровая зона окружена фрагментами тектонических блоков разного порядка, подверженных геодинамической активности меридионального и широтного направления. Сама же Боровая СФЗ тектонически относительно стабильна.

Осадочный чехол в пределах Боровой площади представлен породами мезозойско-кайнозойского возраста [14–17], имеющими слабонаклонное, почти горизонтальное залегание.

В нижней части осадочного чехла залегают породы худосейской свиты (J 1 hd), вскрытые бурением на глубину до 65 м. По составу — это мощный песчаный пласт ЮСб 10 , сложенный хорошо отсортированными среднезернистыми песчаниками, а сверху него залегают углистые аргиллиты радомской пачки, которые являются надёжной покрышкой для коллекторов верхней части худосейской свиты.

Рисунок 2. Геологическая карта доюрского основания восточной части ХМАО-Югра [5]. Римскими цифрами на карте показаны следующие структурно-формационные зоны: I — Тыньярская, II — Лекосский триасовый грабен, III — Кыс-Еганское поднятие, IV — Вахский прогиб, V — Пылькараминская, VI — Боровая, VII — Сабунский триасовый грабен, VIII — Котыгеганская

Выше залегающая тюменская свита (J 2 tm) формировалась в 3 этапа: нижние пласты ЮСб 7 -ЮСб 9 сложены озерно-болотными и аллювиальными фациями, средние пласты ЮСб 5 -ЮСб 6 — алевритами и песчаниками с глинистыми прослоями, они формировались также в континентальных пойменно-озёрных условиях, а верхние пласты ЮСб 2 -ЮСб 4 — переслаиванием различных пород прибрежно-морского и мелководно-морского генезиса.

Верхнеюрские толщи на Боровой площади складываются отложениями наунакской и марьяновской свит.

К наунакской свите (J 3 nn) относится пласт ЮСб 1 . Его песчаные пропластки являются нефтенасыщенными, покрышкой для залежей нефти здесь служат битуминозные аргиллиты марьяновской свиты (J 3 mr). Она в данном районе является аналогом баженовской свиты и представлена глинистыми, с известковой и кремнистой примесью, породами.

Рисунок 3. Геологическая карта доюрского основания восточной части ХМАО-Югры (составили К. С. Иванов, В. Б. Писецкий) [5]: 1 — серпентинизированные ультрабазиты; 2 — габбро, габбро-диориты; 3 — базальты триаса; 4 — граниты, гранодиориты (верхний карбон – нижняя пермь); 5 — карбонатные толщи (известняки, доломитизированные известняки и др.); 6 — диориты; 7 — вулканогенно-осадочные толщи среднего палеозоя; 8 — кремнисто-терригенно-черносланцевые толщи, ордовик-девон; 9 — риолиты, гранит-порфиры, ранняя пермь; 10 — эффузивы среднего палеозоя; 11 — метаморфические сланцы; 12 — терригенно-кремнистые толщи среднего палеозоя; 13 — скважины; 14 — зоны рассланцевания; 15 — сдвиги; 16 — границы ХМАО. Римскими цифрами на карте показаны следующие структурно-формационные зоны: I — Тыньярская, II — Лекосский триасовый грабен, III — Кыс-Еганское поднятие, IV — Вахский прогиб, V — Пылькараминская, VI — Боровая, VII — Сабунский триасовый грабен, VIII — Котыгеганская

Нижний отдел меловой системы представлен мегионской (K 1 mg) и вартовской (K 1 vr) свитами. Суммарная мощность их составляет от 840 до 1020 м, сложены они в основном песчаными и алевритовыми разностями, которые переслаиваются с аргиллитами и глинистыми породами, не являющимися в данном случае покрышками. Следует отметить, что отложения мела в районе Боровой площади имеют преимущественно континентальный генезис, и в них не фиксируются выдержанные зональные покрышки.

Промышленная нефтеносность на Боровом месторождении связана с пластами верхней юры (наунакская свита), почти 90% всех запасов сосредоточены в пласте ЮСб 11 , и небольшая часть — в ЮСб 12 . Пласты сложены переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов, средняя пористость коллекторов достигает 18%, нефтенасыщенность — до 60%. Сверху данные нефтеносные пласты ограничены битуминозными аргиллитами марьяновской

(ос) CD свиты, а снизу ближайшими по разрезу протяженными флюидоупорами являются радомская, и ниже, тогурская пачки глин.

При этом, если рассматривать нефтегазогенерационный потенциал пород в разрезе Борового месторождения, то имеются следующие комплексы, могущие быть источниками углеводородов в продуктивных пластах ЮСб 1 : аргиллиты марьяновской свиты (J 3 mr), аргиллиты низов тюменской свиты (J 2 tm), глинистые породы радомской и тогурской пачек и, возможно, терригенные толщи палеозоя. Наиболее вероятным источником для залежей ЮСб 11 и ЮСб 12 следует считать нижние слои тюменской свиты, у других пород по сравнению с ними либо наблюдается уменьшенная битуминозность и относительно умеренные генерационные возможности, либо их положение по разрезу не обеспечивает возможность миграции (находятся выше или сильно ниже) [14, 18].

В целом же, на данной территории существует вероятность обнаружения залежей углеводородов не только в толщах верхней и средней юры, но и в нижней части юрского разреза, и в нижележащих палеозойских терригенных и карбонатных породах.

В пределах Боровой зоны пробурено около 20 скважин, в том числе скважины Боровые 7 и 9, охватившие керновым бурением разрез юрских и нижнемеловых отложений, являющихся наиболее перспективными с точки зрения нефтеносности, их керн и был исследован в данной работе.

Было отобрано 15 образцов керна по скважине Боровая 7 и 7 образцов из скважины Боровая 9. Таким образом, был охвачен интервал разреза от нижнеюрских до нижнемеловых отложений.

В результате изучения керна можно выделить несколько вероятных схем миграции нефтяных углеводородов по разрезу.

-

1. Возможным источником углеводородов в залежах верхней юры (наунакская свита, пласты ЮСб 1 ) (Рисунок 4) являются аргиллиты тюменской свиты (Рисунок 5). У них отмечается высокий генерационный потенциал, большие содержания органики. Геохимический анализ н-гексан-хлороформенных (8:2 об.) экстрактов образцов пород наунакской свиты показывает достаточно высокие содержания углеводородов: насыщенные — 5–9 мг/кг, ароматические — 0,9–1,0 мг/кг.

-

2. Аргиллиты марьяновской свиты верхней юры (Рисунок 6) являются региональной покрышкой для нижележащих наунакских отложений. Также они могли бы быть источником углеводородов для выше лежащих меловых толщ, в этих аргиллитах фиксируются высокие концентрации углеводородов: насыщенных — 24,7 мг/кг, ароматических — 6,1 мг/кг, но в меловых породах на данной территории не сформированы ловушки, поэтому происходит рассеяние органических веществ, и залежи не образуются [14, 18].

Рисунок 6. Породы марьяновской свиты (скважина Боровая 9) представляют собой битуминозные плитчатые аргиллиты

-

3. В нижнеюрских толщах, где залегают пласты ЮСб 10 и ЮСб 11 худосейской свиты (Рисунок 7б), также обладающие коллекторскими свойствами, как и средне-верхнеюрские отложения, фиксируются лишь фоновые концентрации углеводородов. В покрывающих породы худосейской свиты флюидоупорах: радомской и тогурской пачках глин (Рисунок 7а), также содержания углеводородов невысокие. Это косвенно может свидетельствовать об отсутствии потока углеводородов из нижележащих горизонтов фундамента.

Рисунок 4. Продуктивный интервал, наунакская свита (скв. Боровая 7). Переслаивание алевролитов и песчаников, средней крепости, светло-серых, с тонкими прослоями аргиллитов, видны многочисленные включения пирита. Порода является нефтенасыщенной

Отложения тюменской свиты (Рисунок 5), возможно, являются нефтегазогенерирующими, здесь отмечены наибольшие концентрации углеводородов в разрезе скважины: насыщенные УВ — 12,5 мг/кг, ароматические — 1,4 мг/кг [14, 18].

Рисунок 5. Прослои битуминозных аргиллитов в разрезе тюменской свиты (скв. Боровая 7). Аргиллиты темно-серые, крепкие, массивные, с большим содержанием органики.

а)

б)

Рисунок 7. Глинистые породы радомской пачки (а), переслаивание пород худосейской свиты (б)

Таким образом, хотя Боровая площадь и относится к территориям с блоковым строением фундамента, и здесь можно было бы ожидать формирования залежей, связанных с кремнистыми известняками девона-карбона [4], и миграции нефтяных газов и флюидов из фундамента в более молодые породы чехла, но этого не наблюдается. Вероятно, отсутствие крупных разломов и тектонических нарушений в доюрском основании на данной площади, не создает благоприятных условий для миграции углеводородов из нижних горизонтов и не способствует их накоплению в апикальных частях фундамента и породах нижней юры.

Для более точных выводов необходимы дополнительные детальные исследования палеозойских пород фундамента для уточнения условий миграции углеводородов с одной стороны, и состояния герметичности покрышек — с другой. К сожалению, в скважинах, взятых в данном исследовании, керновым материалом этот интервал разреза не охарактеризован.

Список литературы Геологические предпосылки для накопления углеводородов и формирования залежей в нижнемеловом и юрском разрезе Боровой площади

- Шеин В. С. Геология и нефтегазоносность России. М.: ВНИГНИ, 2006. 776 с.

- Иванов К. С., Писецкий В. Б., Ерохин Ю. В., Хиллер В. В., Погромская О. Э. Геологическое строение и флюидодинамика фундамента Западной Сибири (на востоке ХМАО). Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2016. 242 с.

- Рещиков Д. Г. Оценка параметров современных геодинамических процессов по данным региональных геофизических исследований и перспективы нефтегазоносности восточной части территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: Автореф. дис… канд. геол.-минер. наук. Екатеринбург, 2008. 22 с.

- Конторович В. А., Калинина Л. М., Калинин А. Ю., Соловьев М. В. Нефтегазоперспективные объекты палеозоя Западной Сибири, сейсмогеологические модели эталонных месторождений // Геология нефти и газа. 2018. №4. С. 5-15.

- Иванов К. С., Ерохин Ю. В., Писецкий В. Б., Пономарев В. С., Погромская О. Э. Новые данные о строении фундамента Западно-Сибирской плиты // Литосфера. 2012. №4. С. 91-106.

- Ахпателов Э. А., Волков В. А., Гончарова В. Н.. Елисеев В. Г., Карасев В. И., Мухер А. Г., Мясникова Г. П., Тепляков Е. А., Хафизов Ф. З., Шпильман А. В., Южакова В. М. Атлас Геология и нефтегазоносность Ханты-Мансийского автономного округа. Екатеринбург: ИздатНаукаСервис, 2004. 148 с.

- Конторович А. Э., Нестеров И. И., Салманов Ф. К. Геология нефти и газа Западной Сибири. М.: Недра, 1975. 673 с.

- Ковешников А. Е. Источник поступления нефти и газа в палеозойские отложения Западно-Сибирской геосинеклизы // Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 322. №1. С. 111-116.

- Ступакова А. В., Соколов А. В., Соболева Е. В., Кирюхина Т. А., Курасов И. А., Бордюг Е. В. Геологическое изучение и нефтегазоносность палеозойских отложений Западной Сибири // Георесурсы. 2015. №2(61). С. 63-76.

- Галунский В. А., Мещеряков Н. А., Ромашко Б. А. Обобщение результатов геофизических работ на нефть и газ в Тюменской об-ласти. Тюмень, 1992.

- Ставицкий Б. П., Плавник А. Г. Региональная оценка гидроминеральных ресурсов (йодо-бромных вод) апт-сеноманских и неокомских отложений ХМАО. Тюмень, 2002.

- Файбусович Я. Э., Воронин А. С., Маркина Т. В. Рубин Л. И., Чеканов В. И. Государственная геологическая карта Российской Федерации. М: 1:1000000. Л. Р-44. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2020. 193 с.

- Шпильман В. И., Солопахина Л. А., Пятков В. И. Новая тектоническая карта центральных районов Западной Сибири // Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО. Вторая научно-практическая конференция. Ханты-Мансийск, 1999. С. 96-115.

- Коржов Ю. В., Стариков А. И., Кузина М. Я., Романова Т. И. Распределение ароматических углеводородов в нижнемеловых и юрских отложениях месторождения Боровое // Бюллетень науки и практики. 2022. Т. 8. №6. С. 95-115. https://doi.org/10.33619/2414-2948/79/12

- Кайгородцев Е. Б. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности верхнеюрских отложений на востоке Ханты-Мансийского автономного округа и в прилегающих районах Томской области // Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений. 2001. №10. С. 45-50.

- Гончаров В. И., Обласов Н. В., Самойленко В. В., Фадеева С. В., Кринин В. А., Волков В. А. Нефтематеринские породы и нефти восточной части Западной Сибири // Нефтяное хозяйство. 2010. №8. С. 24-28.

- Гладков Е. А., Шарф И. В., Карпова Е. Г., Пулькина Н. Э., Филимонова И. В., Гладкова Е. Е. Перспективы нефтеносности залежей углеводородов в баженовской и марьяновской свитах юго-востока Западной Сибири (Томская область) // Бурение и нефть. 2020. №7-8. С. 56-59.

- Коржов Ю. В., Стариков А. И., Кузина М. Я., Романова Т. И. Вертикальная зональность насыщенных углеводородов в разрезе нижнемеловых и юрских отложений Борового месторождения // Бюллетень науки и практики. 2021. Т. 7. №8. С. 29-45. https://doi.org/10.33619/2414-2948/69/04