Геологические условия размещения стоянки Бюза II

Автор: Вашков А.А., Санько А.Ф., Харевич В.М., Стасюк И.В., Акимова Е.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

Стоянка Бюза IIрасположена вблизи слияния долины р. Бюза с долиной Енисея. На сегодняшний день памятник вскрыт абразионным уступом Красноярского водохранилища. Район стоянки ограничен сбросами и находится на опущенной части блока коренных пород. Памятник приурочен к средней части делювиального покрова, нарушенного логами. Этот покров имеет коническую в плане и слабовогнутую, террасированную в разрезе форму. Покров построен супесями пестрыми и однородными, с мелкоплитчатой текстурой и супесями лессовидными. Археологический материал стоянки Бюза II приурочен к нижней части самых молодых делювиальных супесей покрова. Эти осадки залегают на делювиальных супесях бурых с продуктами переотложения кор выветривания. Наличие в супесях бурых раковин холодолюбивых наземных моллюсков позволяет соотнести их с норильской стадией сартанского времени. Таким образом, залегающие выше по разрезу делювиальные супеси, вмещающие археологический материал стоянки Бюза II, могут быть отнесены к отложениям нижнего голоцена.

Сброс, делювиальный покров, лог, делювий, коллювий, кора выветривания, наземные моллюски, верхний плейстоцен, голоцен

Короткий адрес: https://sciup.org/14522372

IDR: 14522372 | УДК: 551.79

Текст научной статьи Геологические условия размещения стоянки Бюза II

Стоянка Бюза II расположена на левом коренном борту долины р. Бюза, в 0,5 км к западу от ее слияния с долиной Енисея. В настоящее время долины рек, за исключением площадок самых высоких надпойменных террас Енисея, затоплены созданным в 1960-е гг. Красноярским водохранилищем с зеркалом максимального уровня на абсолютной отметке 243 м. Культуросодержащий горизонт вскрывается абразионным уступом берега водохранилища высотой 0,5 м. Здесь же наблюдается и переотложение археологического материала в аккумулятивной пляжной зоне. В 2016 г. культурный слой стоянки был вскрыт раскопом и шурфом на участке коренного берега с абсолютной отметкой 243,5–244,0 м.

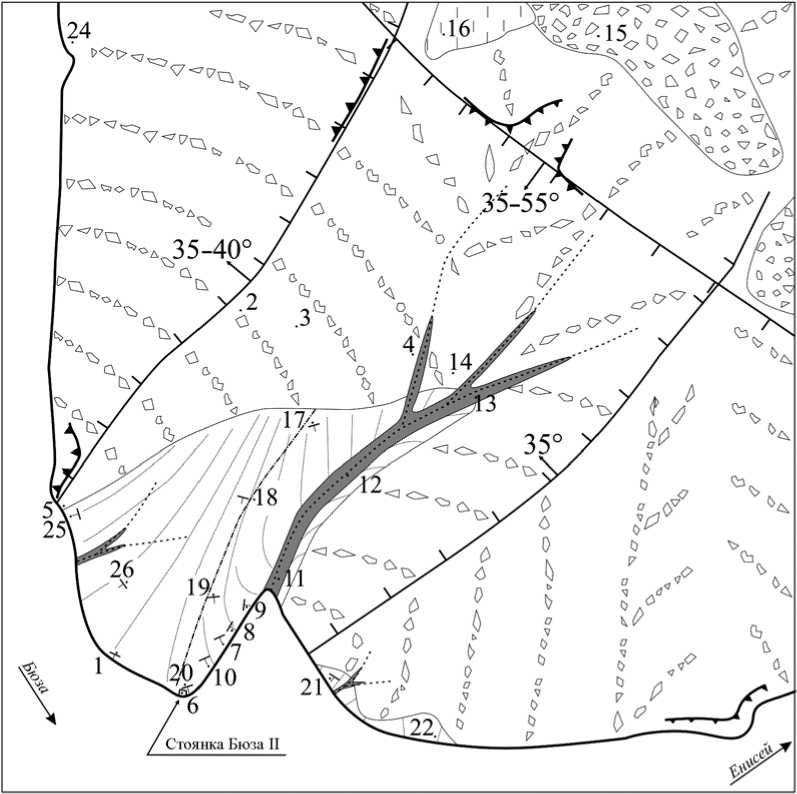

Район стоянки приурочен к прямоугольному в плане блоку коренных кристаллических пород длиной более 0,9 км, шириной 0,4–0,5 км, вытянутому с северо-востока на юго-запад. Блок ограничен разломами-сбросами северо-западного простирания, входящими в зону Колбинско-Удинского разлома, и двумя разломами-сбросами северо-восточного простирания, вытянутыми вдоль долины р. Енисей. Наличие разломов-сбросов фиксируется по смещениям кровли коренных пород амплитудой до 100–180 м и морфологически выраженным уступам крутизной до 50–70°, высотой до 10–25 м. Падение сместителей разломов-сбросов Енисейской зоны разломов направлено по азимуту 315–330°

Рис. 1. Морфологическая схема рельефа в районе стоянки Бюза II.

1 – разломы-сбросы и углы падения сместителей; 2 – уступы, выраженные в рельефе; 3 – делювиальные отложения; 4 – коллювиальные отложения; 5 – элювиально-делювиальные отложения; 6 – лессовидные отложения; 7 – пролювиальные отложения; 8 – тальвеги логов;

9 – осевая линия делювиального покрова; 10 – точки наблюдения и их номера; 11 – направления падения плитчатости в делювиальных осадках; 12 – береговая линия Красноярского водохранилища.

и углом более 35–40°. Разлом-сброс зоны Колбин-ско-Удинского разлома имеет падение по азимуту 225° и углом до 45°. Коренные породы в пределах рассматриваемого блока представлены риолит-пор-фирами, риодацитами, кварцитами, базальтами ордовикского возраста. Территория стоянки Бюза II приурочена к немного опущенной части блока коренных пород, перекрытых отложениями плейстоцена мощностью 1,0–3,5 м.

Плейстоценовые отложения района стоянки представляют собой делювиальный покров-шлейф длиной более 0,7 км, шириной до 0,37–0,40 км, большая часть поверхности которого (ниже абсолютной отметки 243 м) затоплена. В плане покров имеет форму конуса, в разрезе его поверхность террасирована, слабовогнута, с постепенным вы-полаживанием в сторону долины р. Бюза. Крутизна склонов покрова в среднем составляет 7–12°. Отмечаются террасовидные уплощенные участки с крутизной склона 4–7°, расположенные на абсолютных отметках 300–306 м, 292–294 м, 270–278 м, 245–255 м. Стоянка Бюза II находится на самом нижнем террасовидном участке покрова.

Тыловой шов делювиального покрова фиксируется на абсолютных отметках 310–315 м. Здесь происходит общее увеличение крутизны склона на 7–10°, а склоны выше тылового шва построены коллювиальными аккумуляциями. Дистальная часть покрова опирается на пойму долины р. Бюза.

У северо-западного и юго-восточного края в поверхность покрова на глубину до 3–5 м врезаны водно-эрозионные формы в виде логов. Между логами отмечается отчетливая осевая водораздельная линия с максимальными абсолютными отметками, к которой приурочена стоянка Бюза II (рис. 1).

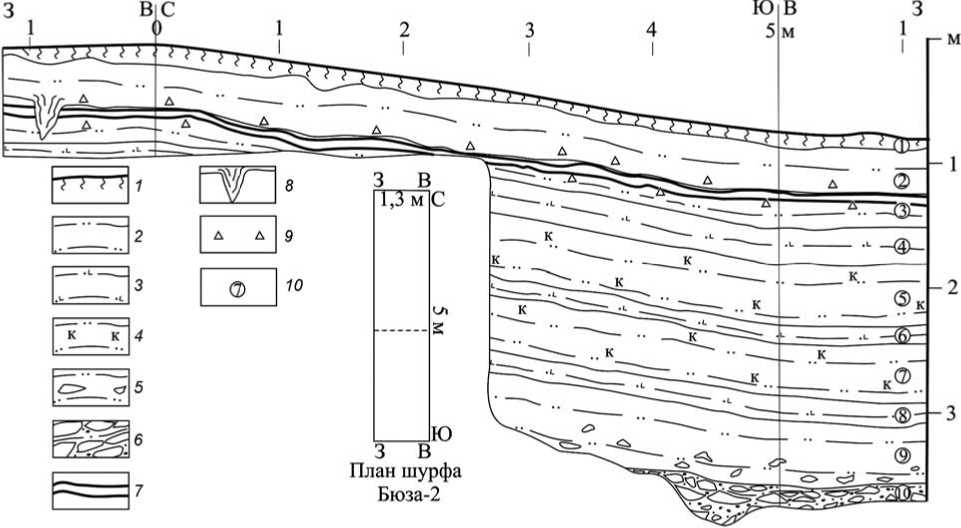

Подошва делювиального покрова залегает на крупнообломочном материале коллювиальноделювиальных и коллювиальных отложений, которые повсеместно выходят на поверхность склонов выше тылового шва покрова. Аккумуляции, строящие тело покрова, представлены преимущественно супе сями серыми, палево-бурыми, бурыми, массивными, мелкоплитчатыми и супесями палево-серыми, лессовидными. Так, в пределах стоянки Бюза II в шурфе глубиной до 2,9 м вскрывается переслаивание делювиальных (слои 2, 3, 5, 7) и лессовидных отложений (слои 4, 6, 8), которые размещены на коллювиально-делювиальных (слой 9) и коллювиальных склоновых отложениях (слой 10) и перекрыты современными почвенными образованиями (слои 1, 2; рис. 2).

Современная почва мощностью до 0,30–0,35 м представлена супесью легкой, темно-серой, черной, рыхлой, с большим числом корневищ и остатков древесных и травяных растений. Материнской породой являются делювиальные осадки, о чем свидетельствует отчетливо плитчатая текстура в нижней части супеси в слое 2.

Рис. 2. Схема строения делювиального покрова в шурфе в пределах археологической стоянки Бюза II.

1 – почвенно-растительный слой; 2 – супеси делювиальные; 3 – супеси лессовидные; 4 – супеси делювиальные, карбонатные; 5 – супеси делювиальные с включением грубообломочного материала; 6 – щебнисто-глыбовый материал с дресвой, разнозернистым песком;

7 – прослои суглинков и глин; 8 – морозобойный клин; 9 – археологический материал; 10 – номера слоев.

Делювиальные отложения преобладают в разрезе стоянки Бюза II и являются формообразующими, в основном они строят собой тело покрова-шлейфа. Мощность слоев делювиальных осадков варьирует от 0,3 до 0,5 м, суммарная мощность – до 1,9 м. Отложения неоднородны по окраске: от светло-серых (слой 2), светло-бурых, желтовато-бурых (слои 5, 7) до пестроцветных бурых, коричнево-бурых (слой 3). Общей чертой делювиальных отложений слоев 2, 3, 5 является мелкоплитчатая текстура осадков с плитками толщиной 1–5 мм; в слое 7 плитчатость не выражена.

В отложениях слоя 2 отмечается редкое присутствие зерен гравия окатанной формы и угловатые зерна дресвы диаметром до 0,4–0,8 см. Единично встречается мелкая галька размером до 1,1 см. В средней и нижней частях слоя 2 и кровле слоя 3 присутствует археологический материал; плотность находок и размеры артефактов возрастают к нижней части культурного слоя. В интервале 2–10 см от кровли слоя 3 отмечается слоистость за счет прослоев (до 3 шт.) супеси тяжелой коричнево-бурого цвета с катунами суглинков и глин бурого цвета. Эти прослои хорошо выражены по всему разрезу стоянки Бюза II, они являются маркерами нижней границы распространения археологического материала.

В шурфе, расположенном в 70 м к северо-востоку от стоянки Бюза II (разрез Бюза-7), в подошве слоя 3 отмечается большое число раковин холодолюбивых наземных моллюсков диаметром до 0,3 мм (см. таблицу ).

Малакофауна разреза Бюза-7 относится к числу перигляциальных, достаточно холодолюбивых фаун так называемого лессового комплекса. Вместе с вымершим в конце плейстоцена холодостойким видом Pupilla loessica Ložek, способным переносить экстремальные климатические условия, здесь выявлена холодостойкая Succinea oblonga elongata Sandberger. Общее их участие в фауне оценивается в 33,1 %, что позволяет соотносить данную фауну с финальной стадией последнего оледенения.

Малакофауна разреза Бюза-7

|

Е |

Таксон |

Кол-во, экз. |

|

5.6 |

Pupilla muscorum (Linnaeus) |

50 |

|

5.7 |

Pupilla loessica Ložek |

250 |

|

5.7 |

Pupilla densegyrata Ložek |

95 |

|

5.11 |

Vallonia tenuilabris (Braun) |

570 |

|

8.6 |

Succinea oblonga elongata Sandberger |

103 |

|

Сумма |

1068 |

|

|

Участие самых холодостойких видов – Pupilla loessica + Succinea oblonga elongata , % |

353 |

|

Абсолютное господство по количеству экземпляров в фауне разреза Бюза-7 принадлежит настоящему сибирскому виду Vallonia tenuilabris (Braun). Он относится к группе типичных перигляциальных лессовых форм. В настоящее время обитает в Сибири в открытых степных ландшафтах с различной (от средней до незначительной) степенью влажности, главным образом среди мхов. Встречается преимущественно в горных областях (60–68º с.ш.). В ископаемом состоянии вид обитал в течение всех перигляциальных эпох плейстоцена на территории расположенного в 20–30 км южнее Дербинского археологического района [Лаухин и др., 2002].

Лессовидные отложения стоянки Бюза II представлены слоями супесей серых, светло-серых, палево-серых, легких (слои 4, 6) и тяжелых (слой 8), рыхлых, пылеватых, карбонатных, микропористых. В слое 4 отмечаются признаки мелкой плитчатости за счет перемещения осадков вниз по склону. В слоях 6, 8 зафиксирована вторичная слоистость в виде прослоев охристо-бурого цвета, в слое 8 присутствуют также пятна марганцевых новообразований черного цвета. Мощность слоев лессовидных супесей изменяется от 0,16 до 0,35 м, суммарная мощность по разрезу составляет 0,65–0,70 м.

Коллювиально-делювиальные и коллювиальные склоновые отложения (слои 9, 10) завершают верхнеплейстоценовый разрез. Они представлены грубыми супесями и суглинками бурой, желто-бурой окраски с обломками глыб, щебня, дресвы и песком разнозернистым. Размерность обломков постепенно возрастает вниз по разрезу до 15–20 см в диаметре. Обломки не окатанной формы, угловатые, уплощенные, призматические, удлиненные. Состав крупнообломочного материала определен местными породами – порфирами полевошпатовыми, риолитами, кристаллическими сланцами, диабазами из зон разрушения коренных пород. Слой 9 представляет собой типичные коллювиально-делювиальные отложения с плавным переходом от грубообломочного материала (слой 10) к супесчаным плитчатым делювиальным аккумуляциям. Типичные грубообломочные коллювиальные аккумуляции слоя 10 сильно обводнены, являются водоносным горизонтом с водосбором под всем делювиальным покровом. Вскрытая мощность коллювиальных отложений – до 0,5 м.

На восточном и западном краях делювиального покрова состав плейстоценовых отложений отличен от разреза стоянки Бюза II. Их мощность здесь не превышает 1,5–1,8 м, в составе отсутствуют лессовидные супеси, делювиальным осадкам присуща большая пестрота и яркость окрасок. В них встречается большое число катунов и выраженных прослоев суглинков и глин коричневых, коричне- во-бурых. Эти включения представляют собой перемещенные вниз по склону продукты разрушения кор выветривания. Наличие признаков слоистости, за счет прослоев суглинков и глин, может говорить об их аккумуляции в условиях стабилизации склоновых процессов и в сезонно-обводненной обстановке.

Таким образом, строение делювиального покрова изученного района указывает на седиментацию отложений в условиях значительных изменений климата от похолоданий (формирование лессовидных супесей, морозобойных клиньев) до относительных потеплений (аккумуляция делювиальных отложений плитчатой текстуры с участием материала кор выветривания). Отсутствие в разрезе Бюза II признаков погребенных почв и остатков крупной фауны позволяет говорить о том, что аккумуляции делювиального покрова относятся только к сартанскому горизонту верхнего плейстоцена и современному горизонту голоцена. Культурный слой стоянки Бюза II, связанный с делювиальными супесями, приурочен к отложениям нижнего голоцена. Об этом свидетельствуют неравномерная, возрастающая к кровле слоя гумусированность; наличие плитчатости в нижнем интервале слоя 2 и в слое 3; наличие прослоев суглинков и глин бурых в кровле слоя 3, соответствующих началу потепления и повышенной обводненности отложений;

присутствие в нижней части слоя 3 холодолюбивой наземной малакофауны, соответствующей заключительной (норильской) стадии похолодания в позднем плейстоцене [Кинд, 1974]. Необходимо отметить, что размещение каменного материала культурного слоя стоянки в делювиальных отложениях допускает незначительное (до 0,2–1,0 м) перемещение небольших изделий согласно падению делювиального покрова.

Список литературы Геологические условия размещения стоянки Бюза II

- Кинд Н.В. Геохронология позднего антропогена по изотопным данным. -М.: Наука, 1974. -256 с.

- Лаухин С. А., Санько А.Ф., Еловичева Я.К., Мотузко А.Н., Акимова Е.В., Стасюк И.В., Томилова Е.А. Дербина V -опорный разрез Дербинского археологического района (юго-запад Восточного Саяна)//Лiтасфера. -2002. -№ 1 (16). -С. 49-57.